肝Gān

现行罕见姓氏。今广西之永福有分布。《姓氏考略》亦收载。其注“首”引清张澍之说云: “或即以首为氏,如腹氏、肝氏之类。”

肝gān

肝臟。位於膈下,腹腔右上方,爲右側肋骨所遮蓋。見下。

肝

读音g·an(-),为an韵目,属an—ian—uan—üan韵部。古寒切,平,寒韵。

❶人和高等动的的消化器官之一;人的肝在腹腔内右上部,分为两叶,功能是分泌胆汁。

肝

〔gan〕shanb.

肝炎 〔gan yan〕mongbshanb.

肝脏 〔gan zang〕 shanb.

肝ɡān

肝脏。

肝gān

肝

人或高等动物的消化器官之一,人的肝脏在腹腔右上部,能分泌胆汁,能制造和储存体内的糖分:~儿︱~脏︱~气︱~风︱~炎︱~癌︱~火︱~胆︱心~︱猪~︱~胆相照︱~脑涂地︱~肠寸断︱披~沥(li)胆。

肝gān

人和脊椎动物的消化器官之一,其作用是分泌胆汁,调节蛋白质、脂肪和碳水化合物的新陈代谢,还有解毒、造血和凝血等功能:肝脏│肝火。

肝

五脏之一。肝在胁下,其经脉络胆,与胆为表里,在体合筋,开窍于目。肝的主要功能是:

❶主藏血,有贮藏和调节血液的功能。

❷肝主筋,其华在爪。人体全身筋腱关节运动功能,须赖肝的精气滋养。爪为筋之余,筋为肝所主。肝与筋的虚实常反映于爪甲。筋力健壮者,爪甲多坚韧。肝有病,爪甲枯无光泽。《素问·五脏生成篇》说:“肝之合筋也,其荣爪也。”

❸主疏泄,能助脾胃消食运化。其气升发,能疏畅气机。

❹主谋虑,与精神活动有关。《素问·灵兰秘典论》说:“肝者,将军之官,谋虑出焉。”气功锻炼中,放松入静,情绪安宁,就可以使肝气舒和条达,肝火自降,所以在练功后能感到心情舒畅。气功在治疗肝阳、肝风时,更结合“血之与气并走于上”的理论,而着重在使下部相对地紧,注意力也集中在下部,以使气血下行,从而改善上盛下虚的局面,更能发挥平肝潜阳的作用。又因为肝开窍于目,通过闭目内视,能对被内视部分起作用。

肝gān

比喻忠诚义勇。唐·杜甫《义鹘行》:“聊为《义鹘行》,永激壮士肝。”

肝gan

肝肠 肝胆 肝火 肝气 肝炎 肝脏 心肝 肝火旺 动肝火 驴肝肺 烂心肝 肝肠寸断 肝肠欲裂 肝胆过人 肝胆相照 肝胆照人 肝脑涂地1 龙肝凤胆 披肝沥胆 忠肝义胆

肝gān

肝gān

亦稱“清泠宫”、“蘭臺府”。五臟之一。古人認爲肝爲魂之居所,在體合筋,開竅於目。其主要功能:司藏血,主疏泄,主謀慮。其稱始見於先秦典籍,今沿稱。《素問·靈蘭祕典論》:“肝者,將軍之官,謀慮出焉。”《事物異名録·形貌·肝》:“《雲笈七籤》:肝爲清泠宫、蘭臺府。”

肝gān

〖名词〗

一、肝脏(2)。《伯夷列传》:盗跖日杀不辜,肝人之肉。——盗跖成天杀死无罪的人,吃人的肝。《送天台陈庭学序》:肝胆为之掉栗。——肝胆为它发抖、颤栗。

二、比喻真诚的心意(1)。《柳子厚墓志铭》:握手出肺肝相示。——握手言欢时像要掏出肺肝给对方看。

肝gān

❶ 肝脏。《韩非子·内储说下》:“宰人上食而羹中有生~焉。”

❷ 指人的内心。杜甫《义鹘行》:“聊为《义鹘行》,永激壮士~。”

肝*gan

B8CE

肝脏,人和高等动物的主要内脏之一,有合成与贮存养料、分泌胆汁、解毒造血等功能。

各部位的肉

猪头部的肉:猪头肉

牛舌及相连的口腔肉:臄

牙根肉:龈(牙~) 齗

颊上肉:胲

颈项肉:膉 脰肉

猪颈部肉:头嗌 脰膉

背部肉:胂 脄 脢 脊肉 里脊

附在骨头上的肉:肯

肋部肉:肋(鸡~;猪~)

附有部分肉的猪、牛、羊等的肋骨、脊椎骨:排骨

禽兽肋骨部分的肉:脟

猪胁肉:豚拍 豚胁

胸前的肉:臆肉 脯子 胸脯肉

带骨的脯肉:胏(干~)

腹前肉:胪

猪胸腹部肥而松的肉:囊膪 囊揣

内脏肉:下水

供食用的动物胃:肚(猪~;牛~;羊~) 膍 百叶

煮熟切细供食用的牛羊内脏:杂碎

供食用的肝:肝(炒~;卤~;猪~;羊~)

做食品的猪羊大肠:肥肠

食用的牛蹄筋:腱

腿部肉:腿(~尖;前~;后~;羊~)

大腿上的肉:髀肉

猪臀部隆起处的肉:臀尖

钻研

钻(钻灼;研钻) 研(研究;研凿;研却;研治;沉研;钩研;覃研;穷研)砺 穿穴 究穷 究竟究极 穿蠹 锐锒 磨勘 咀茹 咀嚅

钻研某一门学问:攻读

钻研文字:穿文凿句

钻研书本知识:做学问

钻研学业:逊业 修学

学习知识,钻研学问:修业

没有人指导,独自钻研:暗中摸索

关起门来,独自潜心钻研学问:闭户自精

钻研艰深精妙的学问:钻坚研微

极力钻研经典:穷经

钻研玄妙之理:钻玄

钻研并阅读:钻阅

钻研异端邪说:攻乎异端

探讨钻研:讨研

勤学钻研:绝韦

认真钻研:熟玩

专心钻研:潜研 潜精研思 潜精积思

潜心钻研:眈研

苦心钻研:镂心![]() 肝 镂肝

肝 镂肝![]() 肾

肾

苦心钻研、构思:镂心

刻苦学习,潜心钻研:面壁

苦心钻研达到别人达不到的境地:苦心造诣

刻苦钻研:啃 磨砥刻厉

在学术上商讨研究,刻苦钻研:刮摩淬励

专心致志,深入钻研:潜心研思 潜心积思

深入研究,力求精湛:刮垢磨光 刮垢磨痕

深入钻研:研穷穷究

专心致志,深入钻研:砥志研思

广泛深入地钻研:深稽博考

全面透彻地钻研:通究

一味钻研古籍而脱离现实:钻研故纸 蝇钻故纸

不深入钻研:浅尝辄止

(深入研究:钻研)

另见:深入 竭力 探究 研究

内心

内 衷(衷肠;衷心;私衷;深衷)中(中肠;中怀) 腹(腹臆;肠腹) 意 肝(肝心;肝肺;肝怀;肝鬲;肝膈;肝脾;肝肠) 肺(肺肠;肺肝;肺腹;肺膈;肺腑;心肺;膺肺;腑肺) 腑 肠 胸(胸心;胸臆;心胸) 心子 心骨 心胸 心堂 心苗 心扉 心坎 心眼 心肠 膈臆 衿曲(志交~)机杼(自出~) 杼机 灵爽 方寸之心 方寸之地

人的内心:玄览 玄镜

胸怀内心:衷藏 肺怀

内心深处:骨(骨髓) 心底 心曲 心坎心髓 胸坎 肌骨 意曲 渊抱 心灵深处

纯洁的内心:清衷

纯洁高尚的心:冰心

出自内心:由衷(言不~) 生心 发中 发心 从心 发自内心

真心,出自内心的:衷心

发自内心:掏心(~之言)

外表温柔,内心险恶:兰形棘心

外貌厚道,内心不可捉摸:厚貌深情 情厚貌深 深中厚貌

内心险恶狠毒:枭獍其心

肝liver

五脏之一。位于腹腔的前部,有胆附于其下(马无胆囊), 其经脉络于胆, 与胆相表里。

功能: ❶主藏血。有贮藏和调节血液的功能。动物活动和劳役时, 肝即供给足够的血液, 休息时部分血液则回归于肝。《黄帝内经·素问》“五藏生成篇”王冰注:“动则血运于诸经,静则血归于肝藏。”健康动物,肝血充足, 劳役时不显疲乏; 反之, 肝血不足, 则易发生疲劳。肝亦主管筋的活动, 动物体耐受疲劳的能力, 与肝的气血盛衰有关,也是运动功能动力的所在。肝藏血功能失常, 常会出现出血、筋肉拘挛, 屈伸不利等症。

❷主疏泄。有疏通、开泄的功能。肝疏泄的胆汁, 能助脾胃正常消食运化。若疏泄失调, 则可出现黄疸, 食欲不振, 肚腹胀痛, 频频嗳气等消化功能紊乱的“肝脾不和”或“肝胃不和”之症。肝又能疏泄气机。肝气升发疏泄正常, 气血流通疏畅; 若气机疏泄不畅,则会出现乳房胀痛, 睾丸肿痛等气滞血瘀之症;若肝气升发太过, 又会出现目赤肿痛、吐血、衄血等症。肝尚能疏泄情志。若肝失疏泄,可导致精神活动异常,出现精神沉郁或狂躁不安,腹痛泄泻等症。疏泄正常还有利于通利三焦水道。反之,琉泄失常,三焦水道不利,又可引起水肿、腹水等水液潴留之症。

❸主筋。全身筋腱关节的活动,有赖于肝血的濡养。肝血充盈,关节屈伸自如,能耐受疲劳:肝血不足,血不养筋,可出现四肢拘急,屈伸不利或萎软无力等症。《诸病源候论》“四肢病诸候”:“夫爪甲,筋之余也。”肝血充足,蹄爪坚韧,光泽明润;反之,蹄爪变形,蹄壳薄而柔软,或易脆裂,色泽枯槁无华。

❹开窍于目。《元亨疗马集》:“肝者,眼目之源也。”肝与目密切联系,其功能正常与否,常可从眼上反映出来。肝血充足,则双目有神,视物清晰;肝血不足,则视物不清或夜盲;肝阴不足,则双目干涩,视力减退:肝火上炎,则眼泡翻肿,羞明流泪,眵盛难睁,睛生翳膜等。

肝liver

胃后方与肠管相通的最大的腺体。从胚胎时期前肠后部突出的肝原基发育而来。属消化腺,但不像其他消化腺那样产生消化酶,只是分泌胆汁,经胆或肝管送入十二指肠,协助对脂肪和脂溶性物质的消化与吸收。肝最重要的功能是参与物质代谢,包括蛋白质、脂肪、糖、维生素和激素等的代谢和清除对机体有害的物质。此外,胚胎时期的肝还有造血功能,出生前此功能虽已停止,但仍保留造血潜能,在某些病理(如恶性贫血)情况下,仍可恢复一定的造血能力。因此当肝受损伤时,必然导致物质代谢等的紊乱,而出现各种病理现象,如黄疸、食欲不振等。肝的再生能力很强,小部分肝细胞受损能很快再生代偿,恢复功能。

脊椎动物肝的形态比较 圆口类已有独立的肝,体积小,分左、右两叶。软骨鱼类的肝体积特大,如鲨鱼肝重为体重的1/5~1/4,占体腔的大部分,分二叶或三叶,右叶上有一胆囊。大多数硬骨鱼的肝与胰分化不全,肝细胞与胰细胞混在一起,称肝胰腺。其大小和叶数随动物而异,也有不同形状的胆囊。硬骨鱼肝有棕、黄、紫和红等多种颜色。蛙肝发达,分左、右两大叶和一较小的中叶,左、右两叶之间有一圆形或卵圆形的胆囊。它向外有两条胆囊管,一条与肝管相连,是运送胆汁至胆囊的主要管道; 另一条与胆总管连接,胆总管与胰管合并后开口于十二指肠,还有部分胆汁从胆管直接经胆总管流入十二指肠。蛙肝体积和颜色与季节有关,夏季食物丰富,体积增大,颜色浅,多为红褐色或淡褐色;冬季营养差,体积缩小,呈紫红色或深褐色。爬行类的肝与蛙差不多,肝大,有胆囊。鸟肝呈红褐色,分左、右两叶,右叶常较大,左叶发出一肝管直通十二指肠,除鸽等鸟类外,右叶肝管局部膨大形成胆囊,从胆囊发出胆囊管通入十二指肠。哺乳动物的肝很大,红褐色,通常肉食动物的肝比草食动物的大些。除马、牛、羊等肝分叶不明显外,大多数哺乳动物的肝分为左、中、右三叶,猪、狗分为明显的四叶: 通常在右叶内侧有一胆囊,马属动物、大鼠和黑线仓鼠等动物则缺如。有胆囊动物一般肝管和胆囊管汇合成胆管开口于十二指肠,羊的胆管与胰管合成一条胆总管,通入肠管: 无胆囊动物的肝管则直接开口于十二指肠。

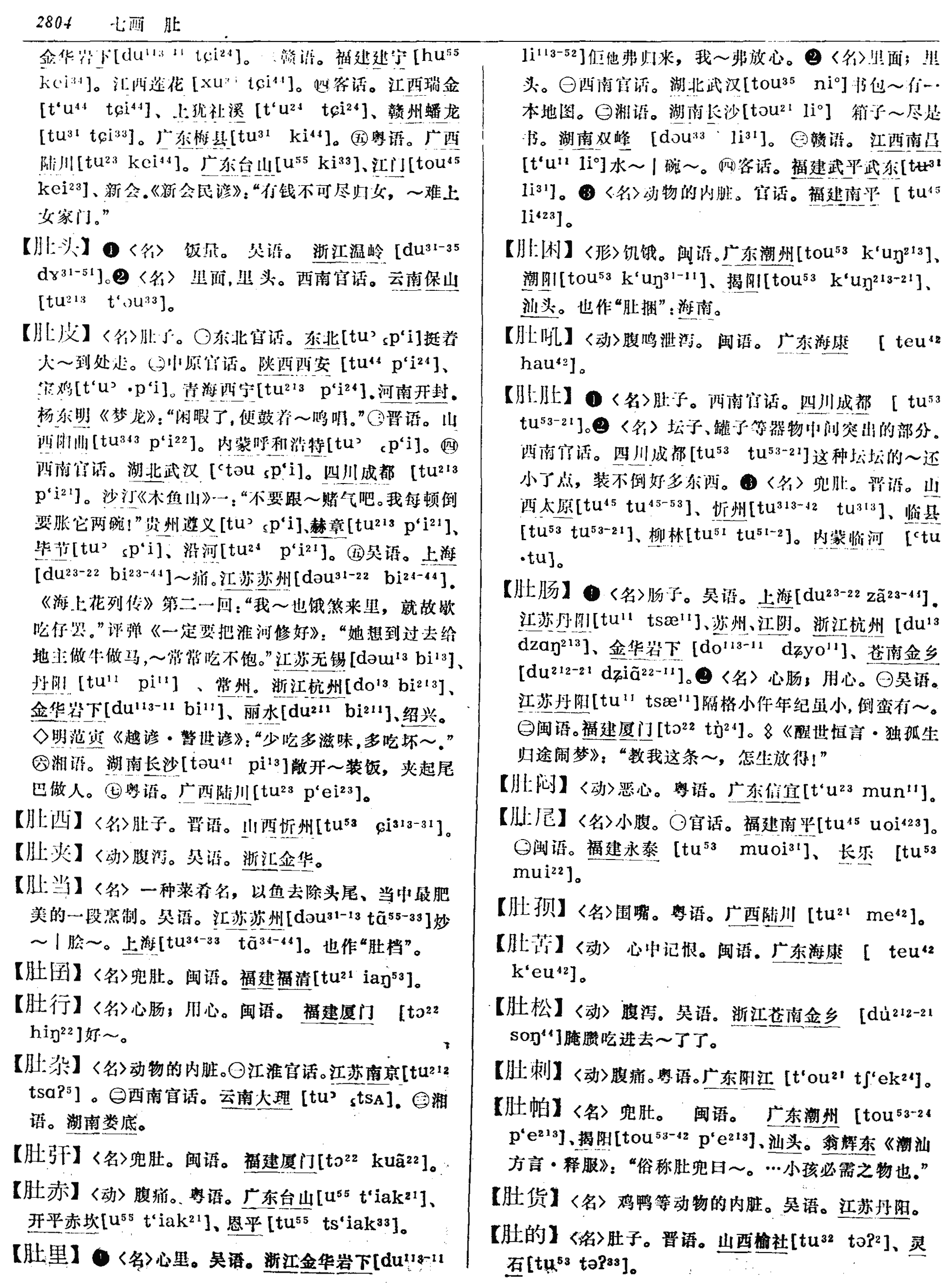

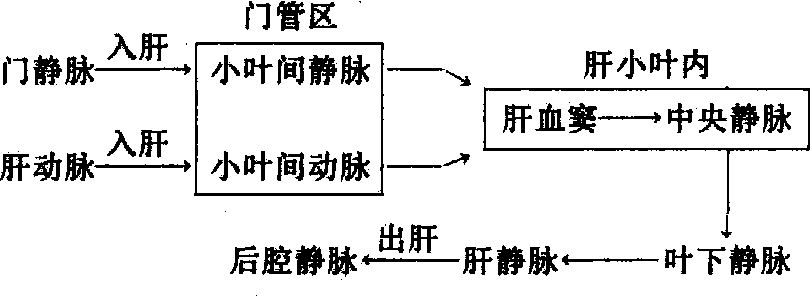

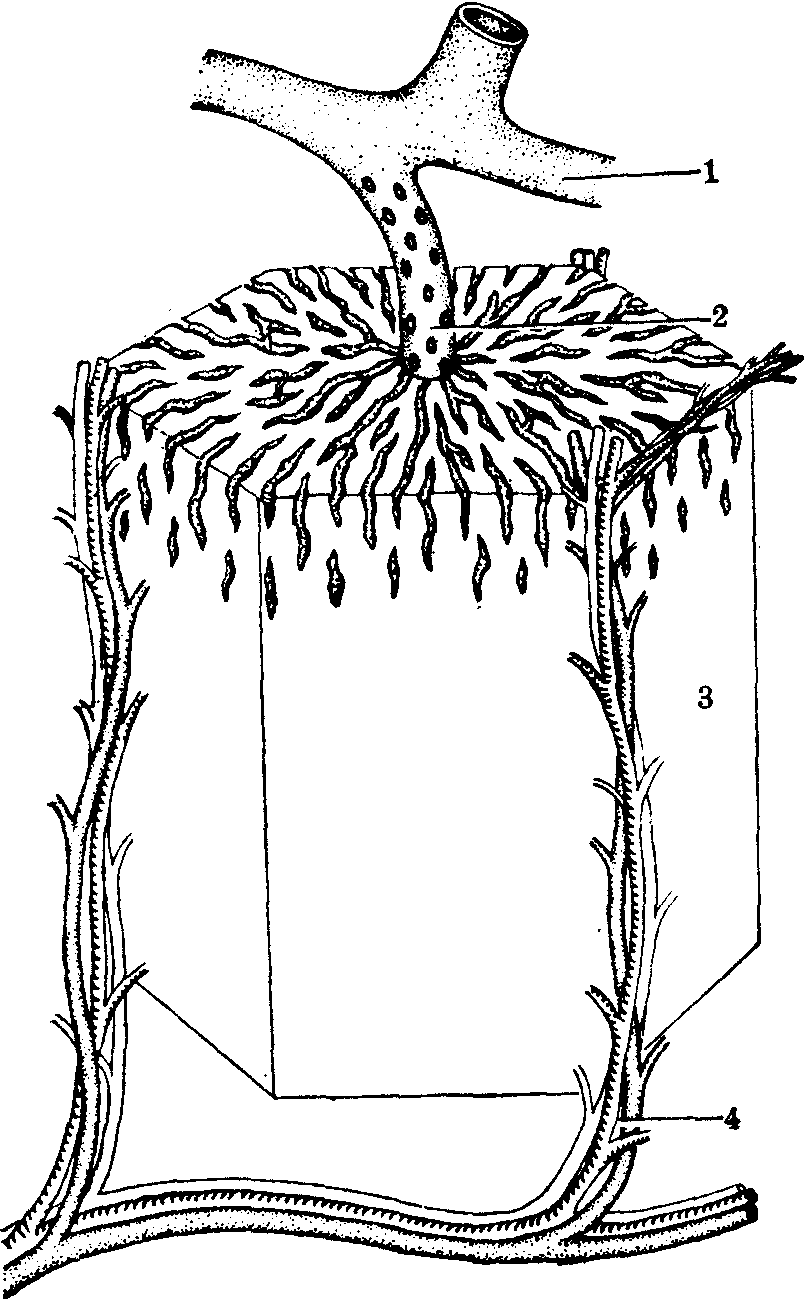

哺乳动物肝的构造 肝表面大部分被覆浆膜,湿润而光滑,其深面为致密结缔组织构成的被膜,在肝门处结缔组织增多并随血管和肝管分支入肝,构成肝的支架。根据肝的结构和功能特点,曾提出经典肝小叶(六边形)、门管小叶(三角形)、和肝腺泡(椭圆形)三种肝单位的概念(图1)。

图 1 三种肝单位示意图

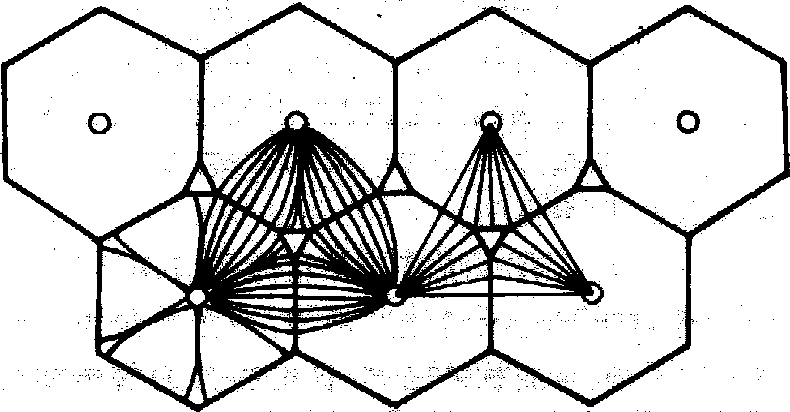

经典肝小叶 即一般所称的肝小叶,为多面形的棱柱体,横切面呈多角形,周围有少量结缔组织分隔,血管、淋巴管和胆管分支穿行其中。小叶中央贯穿中央静脉,肝细胞单行排列成肝板分布于中央静脉四周。肝细胞较大,呈多角形,有1~2个大而圆的核,胞质内有丰富的细胞器和包含物。肝板有分支,互相吻合成网,板上还有彼此沟通的孔道,网孔内有窦状毛细血管,称肝血窦(图2)。窦壁有两种细胞,主要是有窗孔的内皮细胞。细胞间有较大间隙,多数哺乳动物内皮细胞外无基膜,只附有少量散在的网状纤维,故通透性较大,有利于血液与肝细胞间进行物质交换; 另一种是巨噬细胞或称枯否氏细胞。体积较大,形状多样,有多个突起,故又称星状细胞。其胞体突入腔内或游离于腔中,以突起附着于内皮细胞上。巨噬细胞对血液中的异物和胃肠来的细菌等有很强的吞噬能力,故有杀菌防病作用。肝细胞与内皮细胞之间有狭小间隙,称窦周间隙或狄斯氏间隙,是肝细胞与血液间进行物质交换的场所。间隙内充满了从肝血窦渗透出来的血浆,一般无红细胞,还有少量散在的网状纤维和贮脂细胞。后者为形状不规则的细胞,具有贮存脂肪和维生素A以及生成结缔组织纤维和基质等作用。肝细胞向窦周间隙的一面伸出许多微绒毛,有扩大肝细胞表面积的作用。

图 2 肝小叶构造

1. 小叶间动脉;2. 小叶间静脉;3. 血窦; 4. 肝板;5. 中央静脉; 6. 肝动脉分支; 7. 门静脉分支; 8. 肝管分支;9. 小叶间胆管; 10. 胆小管; 11. 小叶下静脉

在相邻肝小叶之间的小叶间结缔组织中,可见相伴行的四种管道,即小叶间动脉、小叶间静脉、小叶间淋巴管和小叶间胆管,合称门管,该区域称门管区。小叶间门管是肝门门管进入肝内的分支,包括肝动脉、肝门静脉、肝淋巴管和肝管等。猪、骆驼和熊的小叶间结缔组织较多,肝小叶分界明显; 其他哺乳动物的小叶间结缔组织少,肝小叶分界不清,可以门管的存在作为肝小叶的大致轮廓。

门管小叶 以门管区为中轴画出的小叶结构,大致为三角形的柱状体。横切面呈三角形,柱状体的长轴与肝小叶的长轴一致,轴心为门管,周围以三个中央静脉的连线为界。肝细胞分泌的胆汁从小叶周边向中轴汇集进入小叶间胆管,因此门管小叶着重强调肝的外分泌功能。

肝腺泡 肝腺泡的最小单位是单腺泡,略呈卵圆形,中轴为门管的终末分支,两端以中央静脉为界。相邻的两个单腺泡,其肝板和窦状隙相互连续,无任何界限。每个单腺泡内肝细胞分泌的胆汁,通过胆小管经中轴处的终末胆管输出,中轴处的终末血管分支则将营养物质和代谢产物输入单腺泡内。肝腺泡是肝的结构和功能单位的较新概念,着重强调肝细胞与血液供给之间的关系,因而有利于说明肝细胞结构功能上的梯度差异,以及肝的病理变化和肝细胞的再生等问题。

胆道 是肝排出胆汁的一系列管道,包括胆小管、小叶内胆管、小叶间胆管、肝管、胆囊管和胆管等。胆小管以盲端起始于中央静脉周围的肝板内,沿肝板行走,互相连接成网,它位于相邻两个肝细胞之间的连接面上,由局部肝细胞膜凹陷形成,其两端的肝细胞膜形成紧密连接,借以封闭胆小管,防止胆汁外溢。患肝炎时,因肝细胞破坏,胆小管受损,胆汁外溢入血并随血液循环至全身,导致可视粘膜显黄色。胆小管到肝小叶周边移行为小叶内胆管又称赫令氏管,管壁由2~3个立方状细胞围成。赫令氏管离开肝小叶汇合成小叶间胆管,由单层立方或柱状上皮构成; 由小叶间胆管再汇合成肝管出肝,或与胆囊管汇合(有胆囊动物)成胆管,开口于十二指肠,或由肝管直接送入十二指肠(无胆囊动物)。肝管、胆囊管和胆管的组织结构均分为三层。最内层为粘膜,有很多皱襞,由单层高柱状上皮,及固有层构成,后者内含混合腺; 中层为肌层,多数哺乳动物为一些纵行平滑肌束; 外层为纤维膜。

肝的血管 入肝血管有门静脉和肝动脉。前者是肝的功能性血管,占入肝血管的大部分。由胃、肠、脾、胰等的静脉汇合而成,它将胃肠吸收的物质送入肝内,在肝细胞内代谢和转化; 后者是肝的营养性血管,供给肝的氧气和营养物质,来源于腹主动脉的分支。门静脉和肝动脉从肝门入肝。

肝

❶五脏之一。与胆相为表里。居于胁下,其经脉布于两胁。肝主藏血,有贮藏和调节血液的功能,故有“肝主血海”之说。《素问·五藏生成》:“人卧则血归于肝。”又主筋,全身筋腱关节的运动功能,须赖肝的精气滋养,如肝的精气衰则筋不能动,故有“罢极之本”之称。《素问·平人气象论》:“藏真散于肝,肝藏筋膜之气也。”又主疏泄,能助脾胃消食运化。肝气升发,能舒畅气机;肝气郁结,则气郁易怒,不思饮食。又主谋虑,与精神活动有关,肝病多急躁善怒,谋虑不周。肝开窍于目,“肝气通于目,肝和则目能辨五色矣。”(《灵枢·脉度》)。

❷推拿部位名。见肝经条。

肝liver

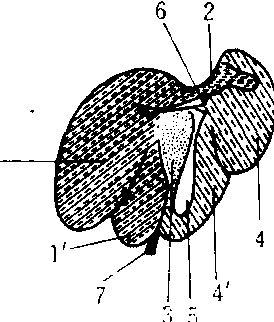

❶脊椎动物体内最大的消化腺。能分泌胆汁,也有解毒防御和贮存养料的作用。由肠壁分生的叉支发展而来。由许多肝小叶集合而成。分泌的胆汁经胆小管汇集到小叶间胆管,最后经肝管通至胆囊。胆汁由输胆管(胆总管)送入十二指肠。肝的形状因动物种类而异。板鳃鱼类的肝脏分2~3叶,大而长。鲤科鱼类的肝散布于肠系膜上,且杂有胰细胞,故又称肝胰脏。四足动物的肝都分成几叶,猪的肝有三个深切迹,分之为四叶:左外叶、左内叶、右内叶、右外叶。右内叶又被肝门分为背侧尾叶和腹侧方叶。

❷软体动物、甲壳动物的胃周围或两侧的团块状消化腺。可分泌酶类,消化食物,甲壳动物的肝也叫肝胰脏,兼有吸收功能。中兽医学认为肝乃五脏之一,可协助脾胃消化营养物质,并与胆、目等器官有密切联系。

猪肝的分叶

1.左叶 1′. 左内叶 2. 尾叶 3. 方叶 4. 右叶 4′. 右内叶 5. 胆囊 6. 门静脉 7.肝圆韧带

肝

1. 五脏之一。主要功能有:

❶贮藏、分配、调节周身血液;

❷分泌、疏泄胆汁,帮助脾胃运化吸收;

❸主某些心理活动,与恼怒、急躁、谋虑、决断有关;

❹疏利全身气机,使气机畅达,气血调和,

❺主筋肉,滋润肌肉、肌腱、韧带、滑囊等与运动有关的器官,以维持肢体的正常运动,避免手足拘挛、屈伸不利、震颤、抽搐等症状的发生;

❻主目,肝和眼有特殊的关系,某些眼病要从肝治疗,某些肝病,表现在眼部。总之,肝脏的功能除包括今天已知的某些肝脏功能外,尚包含中枢神经系统、内分泌系统,以及眼科方面的某些功能。2. 推拿部位名。

肝

成人男性肝的重量为1230~1450 g,女性1100~1300 g,相当于体重的1/50~1/36。胎儿和新生儿的肝相对较大,重量可达体重的1/20~1/16。肝的绝对重量以26~40岁者最重,以后逐渐减轻。中国人肝的大小约25 cm×15 cm×16 cm。肝的上界在右侧锁骨中线平第5肋或第5肋间,肝下缘居剑突下约3 cm。因此成人在右肋弓下缘不应触到肝。肝的脏面借H形沟分为4叶,有4套管道,形成2个系统。

肝liver

系位于右上腹部,呈楔形的,人体中最大的腺体。有分泌胆汁、造血、新陈代谢等十分复杂的功能。成人肝约重1 500g,小儿肝脏相对较大、初生儿更大些。肝在活体呈红褐色,质软;分上、下两面,前、后、左、右4缘,肝的前缘锐利,在胆囊窝处有胆囊切迹,在脐静脉索通过处有脐切迹;后缘钝圆,对向脊柱;左侧缘锐利;右侧缘稍圆钝。肝的上面凸隆与膈相贴,借肝镰状韧带,将肝分为左、右两叶,右叶大而厚,左叶小而薄。肝的下面凹陷,有2条纵沟和1条横沟,呈“H”形,右侧纵沟前方为胆囊窝,容纳胆囊,后下方有下腔静脉,左侧纵沟前方有肝圆韧带,后方有静脉韧带,横沟为肝门处。肝脏居于右上腹,紧贴膈下,上界右锁骨中线处约为第5肋间隙,下界不超过肋弓缘,肝脏肿大时上界可上升、下界亦可下降,或仅向一个方向胀大。肝脏有动脉、静脉、门静脉3类血管;此外尚有肝胆管系统。肝脏有多种酶,参与机体多种代谢、分解、合成功能。肝脏的疾病亦十分复杂,有炎症、肿瘤、代谢性疾病、免疫性疾病、中毒性疾病及全身多器官、多系统疾病而致并发病等。故肝脏对人体及临床均极为重要。

肝

五脏之一。与胆相表里。主要功能是:1.主疏泄。疏,疏通;泄,发泄、升发。指肝气有疏展、升发的功能。表现为调畅气机,促进脾胃的运化功能和调畅情志。如肝失疏泄,肝气郁结,可出现消化不良,抑郁、沉闷等症。2.主藏血。指肝有贮藏血液和调节血量的功能。3.主筋。筋即筋膜。指全身筋膜全赖于肝血的滋养。肝血充盈,才能养筋,以维持筋的正常运动。4.肝气通于目。肝的经脉上联于目系,目的视觉功能有赖于肝气的疏泄和肝血的营养。故有“肝开窍于目”之说。5.肝的经脉为足厥阴经,与足少阳胆经相表里。

肝

人体内最大的消化腺。位于膈下,以右上腹为主。分为左右两叶,在肝门处有门静脉、肝动脉和胆总管,入肝与肝实质相通。肝分泌胆汁,参与代谢、解毒和防御功能。肝为实质性脏器,血流丰富,体积大,质脆,故易损伤及出血。

肝gān

人和高等动物的消化器官之一。

肝liver

是人体最大的消化腺,位于右季肋部和腹上部,分上、下两面和前、后、左、右四缘。上面膈面由镰状韧带分为右大、左小两叶。下面脏面有“H”形沟。横沟为肝门。左纵沟前部有肝圆韧带,后部有静脉韧带。右纵沟前部为胆囊窝,后部有腔静脉沟。肝下面借左纵沟分为左、右两叶,右叶又被肝门和右纵沟分为方叶、尾状叶和狭义的右叶。肝前缘左部有脐切迹,右部有胆囊切迹。肝表面被一层纤维囊包绕,在肝门处随门静脉、肝动脉、肝管和神经进入肝内,形成格利逊系统的各级分支及其分布区,将肝分为五叶六段。

肝ɡān

❶五脏之一。居胁下, 其经脉布于两胁, 与足少阳胆相为表里。在体合筋, 开窍于目。它的主要功能: 一主藏血。有贮藏和调节血液的功能, 故有“肝主血海” 之说。二主筋的运动。全身筋腱、关节运动,须赖肝的精气滋养, 有“罢极之本” 之称。肝气衰则筋不能动, 肝风内动, 则抽搐震颤。三主疏泄。能助脾胃消食运化。其气升发, 能舒畅气机。肝气郁结, 则气郁易怒,不思饮食。四主谋虑。肝与精神活动有关,肝病多急躁善怒, 急躁善怒则谋虑不周。

❷推拿部位名。见肝经条。

肝

肝是人体最大的腺体,具有分泌胆汁、储存糖元及解毒等重要功能。肝的大部分位于右季肋部和腹上部,小部分位于左季肋部。中国成年人肝的重量,男性为1230~1446.7g,女性为1100~1300g,男女相差为130~145g,以26~40岁时的肝为最重,此后逐渐减轻。成年人肝约占体重的1/36,胎儿与新生儿的肝脏相对地较大,约占体重的1/16~1/20。肝的血液供应丰富,色泽红褐,质地柔脆,故创伤时可导致大量出血,作手术缝合时不宜太紧。

肝的形态 肝似楔形,分为隆凸的膈面与较平的脏面,下缘薄而锐,是肝的膈面与脏面的明显分界线。

❶下缘,有两个切迹,一个在胆囊窝前端,称为胆囊切迹,在活体,居正中矢状面右侧4~5cm处,有时缺少或不明显; 另一个在正中矢状面左侧,较深,有肝圆韧带通过,即肝圆韧带切迹。

❷膈面,大部分贴于膈下,根据其部位和方向,分为上、前、右和后四面,但无明显的分界。上、前、右三部均有脏面腹膜覆盖,位于冠状韧带前(上)层附着线的上前方,与膈穹窿相贴,上前部更有肝镰状韧带附着。后部位于冠状韧带前(上)层附着线的后(下)方。右部较大且隆凸,左部较小,正中部有深的凹陷与脊柱的前凸出一致。有较大部分无腹膜覆盖,称为裸区。该区位于冠状韧带前(上)、后(下)层之间,大致呈三角形,其尖达右三角韧带,底达下腔静脉附近,裸区借结缔组织与膈相连,其范围可因冠状韧带附着的不同而有变化。

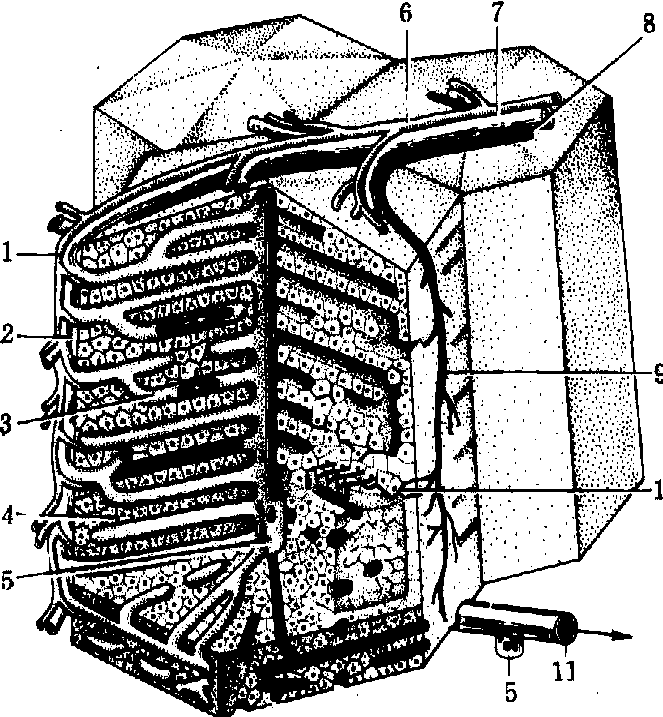

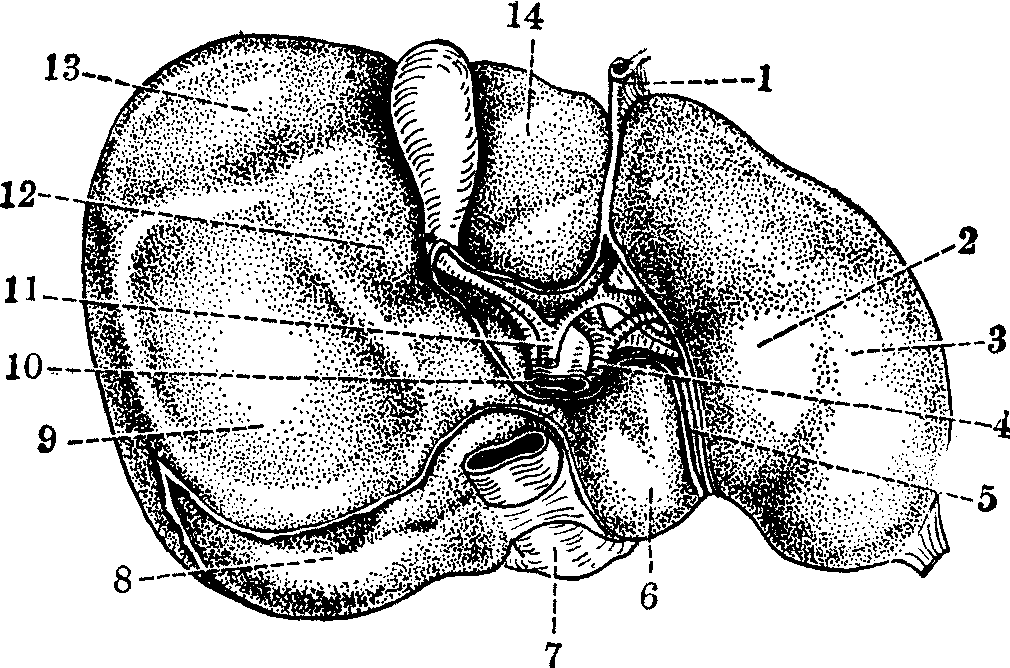

❸脏面,又称下面(图1),朝向后下方,有与邻接器官相接触的压迹,在固定标本上尤为明显。脏面有左、右两条纵沟和一条横沟,构成“H”形。横沟即肝门,有肝管、门静脉、肝固有动脉、淋巴管和神经进出。肝管位于最前方,其后方为肝固有动脉和门静脉,它们由结缔组织缠绕在一起,称为肝蒂。左纵沟狭窄,其前部容纳肝圆韧带(闭塞的脐静脉);后部内含静脉韧带(静脉导管的遗迹)。在胎儿期,静脉导管连通门静脉左支与肝左静脉,使胎盘的血液由脐静脉不经肝血窦而直接回流入心。最近的研究证明成人的脐静脉并未闭塞或只是部分闭塞,因而可用作肝门静脉造影与抗癌治疗的入路。右纵沟宽阔,前半部称为胆囊窝,容纳胆囊;后半部即腔静脉沟,有下腔静脉通过。下腔静脉在肝后缘部接受自肝穿出的肝左、肝中及肝右三条静脉,临床上称该处为第二肝门。

图1 肝的脏面

1.肝圆韧带 2.网膜结节 3.胃压迹 4.肝固有动脉 5.静脉韧带 6.肝尾状叶 7.下腔静脉 8.肝裸区 9.肾压迹 10. 门静脉 11.胆总管 12.十二指肠压迹 13.结肠压迹 14.肝方叶

肝的毗邻 肝上面与膈穹窿和腹前壁相接,上部隔着膈与右侧膈胸膜、右肺底、心包、心室及小部分左侧膈胸膜以及左肺底相邻。肝脓肿或囊肿溃破后,可能穿过膈和右侧胸膜而达右肺。前部的大部分与膈相接,隔着膈,右侧分与胸膜及第6~10肋相对;左侧分与第7~8肋软骨相对;其正中部隔着腹膜与胸骨剑突和腹前壁相贴。右部与右肺、胸膜及第7~11肋相对。后部与脊柱及食管腹部邻接。肝下面左叶的大部分与胃前壁相邻接,其右侧近肝门处有一呈圆形的网膜结节,与小网膜和胃小弯相触。下邻接胃幽门及十二指肠起始部的是肝方叶。右叶下面前分靠近下缘处邻接结肠右曲,中分近肝门处邻接十二指肠,后分邻接右肾和右肾上腺。

肝的位置因体型、体位、呼吸及内脏活动而有一定范围的变动。在立位及吸气时稍有下降,卧位及呼气时略有上升。处于平静呼吸时,其升降幅度约为2~3cm。女性与小儿肝的位置稍低。

肝的体表投影 肝的上界与膈穹窿一致,在右腋中线起自第7肋,突向左上方,至右锁骨中线平第5~6肋,至前正中线达剑胸结合,在左锁骨中线稍内侧达第5肋间隙。肝的下界与右侧肋弓一致,在右腋中线低达第11肋,沿肋弓下缘至右侧第8~9肋软骨结合处离开肋弓,斜向左上方经左侧第7~8肋软骨结合处与上界左端相接。在前正中线,肝下界位于剑突下方约3cm处,小儿的肝下界比成人的约低2~3cm。肝的体表投影因体型和肝的形状与大小不同而略有差异。

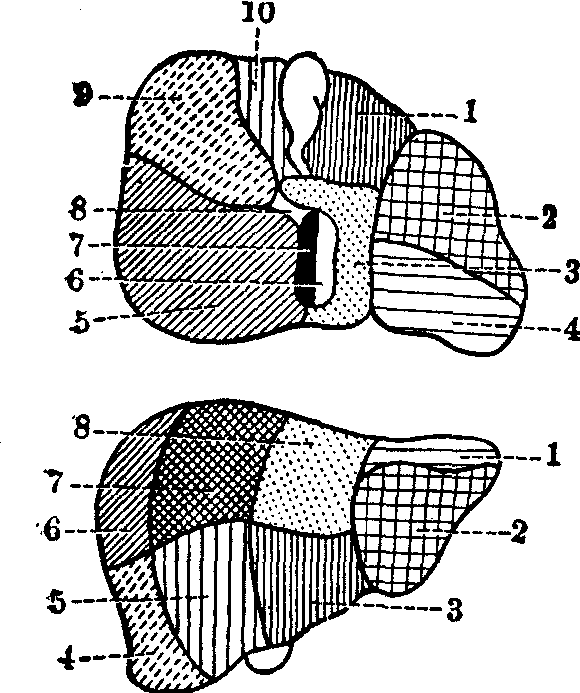

肝的分叶与分段 沿肝膈面镰状韧带的附着线和脏面的左纵沟,将肝分成左叶与右叶(图2);左叶小,约为全肝的1/6,右叶再区分为位于肝门前方的方叶和后方的尾状叶。肝固有动脉和门静脉进入肝内与肝内肝管相伴行,三者与缠绕它们的结缔组织共同构成Glisson系统(彩图3A.B.)。肝外形的分叶与肝内Glisson系统的分支分布并不相符,因而缺少实际意义。自五十年代以来,国内外学者根据大量肝铸形标本的研究,发现肝内有若干“平面”缺少Glisson系统的分布,称这些平面为肝裂,并把它作为肝分叶、分段的自然境界。肝正中裂为一斜位平面,从胆囊窝中点左侧延伸至腔静脉沟左缘,将肝分成大致相等的左半肝与右半肝,或称生理上的肝左叶与肝右叶。尾状叶被肝正中裂分成左、右两半分属左、右半肝。左、右半肝各有一段间裂,左段间裂与左纵沟的平面一致,将左半肝分成内侧段与外侧段。右段间裂是近似水平位的斜裂,相当于右侧第八肋间平面,借以将右半肝分成前内侧的前段与后外侧的后段。不少研究者又根

图2 肝 段

上图: 脏面 1.内侧段(下亚段) 2.外侧段(下亚段) 3. 内侧段(上亚段) 4. 外侧段(上亚段) 5.后段(上亚段) 6.尾状叶左半 7.尾状叶右半 8. 尾状突 9. 后段 (下亚段) 10. 前段(下亚段)

下图:膈面1.外侧段(上亚段)2.外侧段(下亚段) 3. 内侧段(下亚段) 4.后段(下亚段) 5.前段(下亚段) 6. 后段(上亚段) 7.前段(上亚段) 8.内侧段(上亚段)

血管与肝管 肝的血管、肝管、淋巴管和神经被小网膜内疏松结缔组织所构成的血管周围纤维囊包裹,延入肝内构成Glisson囊。肝固有动脉和门静脉在小网膜内,各分为左支与右支进入肝内,分布于左、右半肝。因此,肝固有动脉右支、门静脉右支和肝右管分布于右半肝,而左侧的同名血管和肝管则分布于左半肝。因尾状叶分属于左、右半肝,故其血管与肝管亦分别属于左、右半肝的血管和肝管。

肝的血管 肝固有动脉分布到左半肝叶段的支(左支),大多在肝门外分出,一般先发出内侧段动脉,再发出外侧段动脉,后者又分出上、下亚段动脉支。肝固有动脉右支在肝门处分为前段动脉和后段动脉,并发支供应尾状叶右半的尾状叶动脉。偶有分布到肝叶段的动脉,直接发自肝固有动脉以外的动脉,这种起点和行程变异的叶段动脉称为肝“迷走”动脉或肝副动脉。左肝迷走动脉多从胃左动脉发起(25.0%),右肝迷走动脉多从肠系膜上动脉发起(8.93%)。肝叶段动脉再逐级分支,到达位于肝小叶之间的小叶间动脉,从肝小叶周围注入肝血窦,并发出分支进入小叶内,称为小叶内小动脉。

门静脉左支向左横行于肝门内,至左纵沟转向前,行于肝圆韧带裂内,末端呈囊状盲端,与肝圆韧带相接,因此门静脉左支可分为横部、角部、脐部及囊部。从左支横部发出尾状叶静脉,从脐部发出外侧段静脉和内侧段静脉,由叶段静脉又分出上、下亚段支。门静脉右支较左支为粗短,发出前支与后支,后者又分出后段上、下亚段支。一般从门静脉右支的近侧段发出1~2尾状叶支。门静脉在肝小叶之间形成各级不同的小叶间静脉,其最末梢支的管径达280μm时,在小叶周围呈直角地发出入口小静脉汇入肝血窦。肝内的肝动脉,门静脉以及肝管的分支类型,变异颇多。例如,一支右侧的肝管可汇入肝左管,或者一支左叶段动脉可发自肝固有动脉右支。当出现副肝管或副肝动脉时,只有向肝内追踪其供应区属于那个肝段,才能决定该异常肝管或动脉的命名。

肝静脉的主干及其属支都行经肝裂内。肝左静脉位于左段间裂内,主要收集外侧段及部分内侧段上亚段的静脉血; 肝中静脉走在肝正中裂内,主要收集内侧段下亚段和前段的静脉血; 而肝右静脉则位于右段间裂内,主要收集右叶后段大部分和前段上亚段的静脉血。它们分别注入下腔静脉,有时肝左与肝中静脉可以共同短干汇入下腔静脉。此外,在裸区尚有12~15支小肝静脉,经腔静脉沟直接注入下腔静脉。

肝管 在肝内的走行、分支类型、分布范围与肝内动脉的走行、分支与分布区域基本相同。一般说来,肝左管由内侧支与外侧支汇合而成; 肝右管则由前支与后支汇合而成; 肝左管与肝右管分别接受一个尾状叶左管和尾状叶右管。外侧支接纳外侧段的上、下亚段肝管,尾状叶左管细小,引流尾状左半的胆汁,注入肝左管或肝总管分叉处附近。肝左管的分支类型以外侧支由上、下亚段汇合而成,再接纳内侧支为最常见型。肝右管以前支和后支汇合而成的为多见,并接受尾状突和尾状叶右半的胆汁。肝的淋巴引流,见“肝的淋巴管”条。

神经 来自肝丛,含有交感和副交感纤维(迷走神经)从肝门进入,大部分与各级血管和肝管伴行,极少数行于肝细胞之间,并有分支状末梢附于肝细胞及肝血管窦内皮细胞表面;但纤维如何终止尚不清楚。肝动脉和门静脉仅由交感神经支配,而胆道系统则接受双重神经支配。刺激交感神经纤维,使肝动脉和门静脉的分支收缩。右膈神经和交感神经均含有传入纤维,并含有痛觉纤维,后者经第6~9胸神经进入脊髓。

肝

肝是人体最大的腺,位于右上腹部,重约1500g。传统上将肝看作是消化腺,因它分泌胆汁,对脂肪和脂溶性物质的消化和吸收有重要作用。但多年的研究表明,肝更重要的功能是参与物质代谢,能合成多种蛋白质和脂类,并参与多种物质的贮存、转化和分解。胚胎期肝曾是主要造血器官。

肝包被结缔组织被膜,又称Glisson囊,被膜外面大部覆以浆膜。肝门处的被膜增厚,结缔组织伸入肝内,将肝实质分隔成许多小叶,称肝小叶。由肝门出入的血管(门静脉和肝动脉),肝管,淋巴管和神经在肝内反复分支,分布于肝小叶之间的结缔组织内,称门管区。此区也称汇管区,是指门静脉、肝动脉、胆管、淋巴管和神经在肝内的分支及伴随的结缔组织(图1)。在切片中,此区是相邻肝小叶之间的三角形或椭圆形区,主要见三种管道:

❶小叶间静脉:是门静脉的分支,管腔较大而不规则,管壁薄,内皮外有少量平滑肌;

❷小叶间动脉:是肝动脉的分支,管壁较厚而腔小,内皮外有数层环行平滑肌;

❸小叶间胆管:是肝管的分支,管壁是单层立方或低柱状上皮(图2)。

图1 肝小叶与门管区立体模式图

1.小叶下静脉 2.中央静脉 3.肝小叶 4.门管区

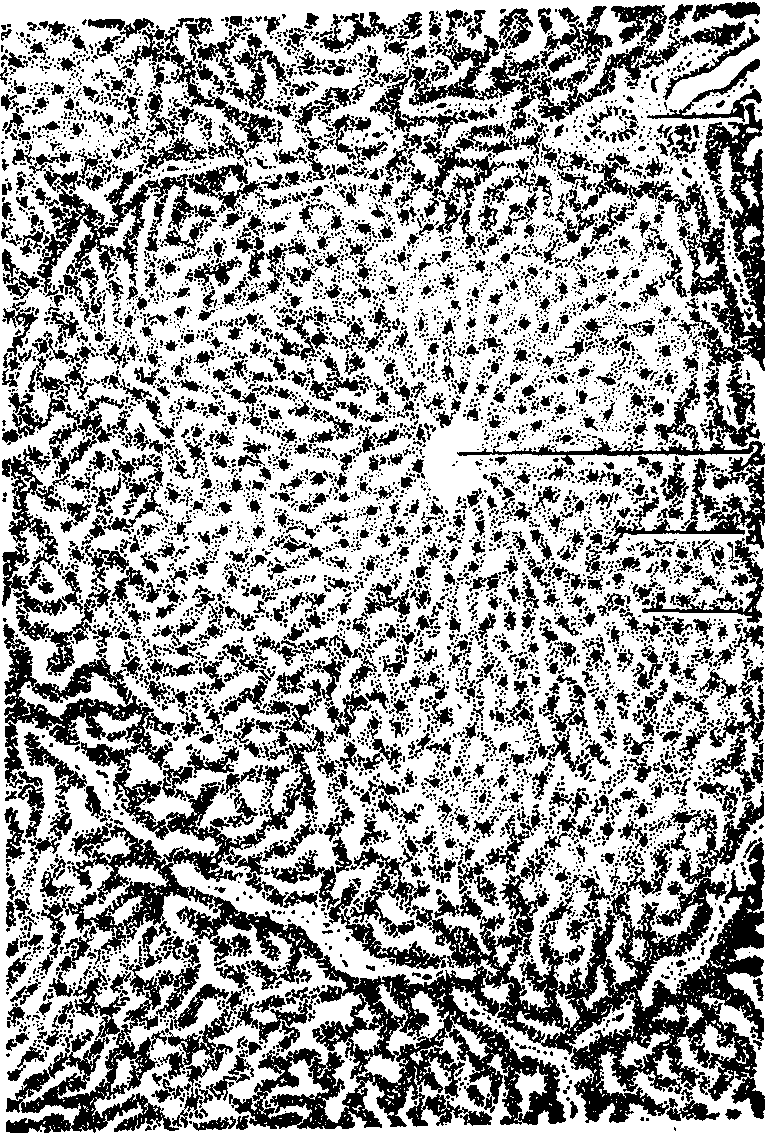

肝小叶 肝小叶是肝的结构和功能单位,由Kiernan(1833)提出,一直沿用至今,故又称经典肝小叶。肝小叶呈多角形棱柱体,长约2mm,宽约0.7mm,成人肝大约有100万个。每个肝小叶的中央有一条中央静脉贯穿其长轴,静脉周围是肝细胞组成的肝板和肝血窦(图1)。各小叶之间由结缔组织分隔。猪、猫等的小叶间结缔组织较发达,肝小叶分界清楚;人肝结缔组织较少,小叶分界不明显(图2)。

图2 肝小叶与门管区切面图

1.门管区 2.中央静脉 3.肝索 4.肝血窦5.小叶间结缔组织

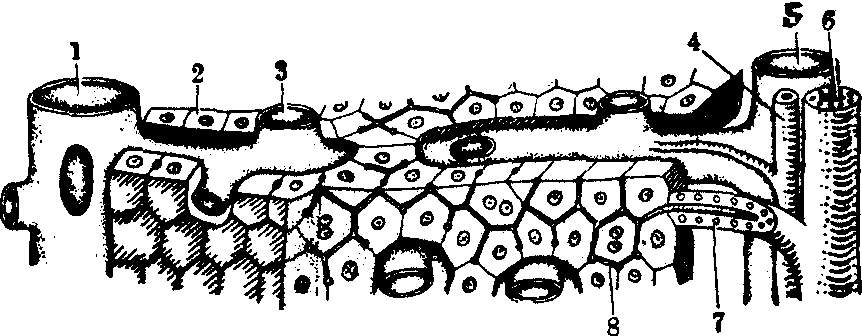

肝板与肝索 肝板由单层肝细胞组成,是以中央静脉为中心呈放射状排列的细胞板。肝板曲折不平,相邻肝板常互相连接。肝板之间为肝血窦,血窦经肝板上的孔互相通连成网(图3)。在肝切片中肝板的断面称肝索(图4)。在肝小叶周边,肝板相互连接组成小叶边界性的界板。小叶周边的界板延续围绕在门管区周围。门管区血管的分支穿过界板,通连肝血窦。

图3 肝板与肝血窦立体模式图

1.中央静脉 2.肝板 3.肝血窦 4.小叶间动脉 5.小叶间静脉 6.小叶间胆管 7.Hering管 8.胆小管

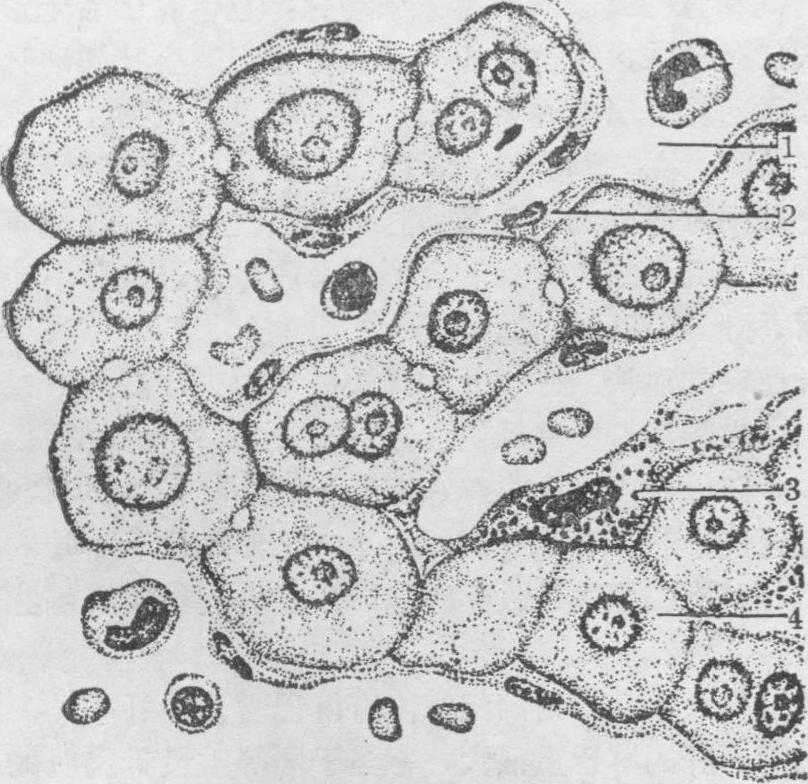

肝细胞是肝实质的细胞,约占肝小叶体积的70~80%,是实现肝功能的主要细胞。肝细胞呈多面形,至少有两个面与血窦相邻,其余的面与相邻肝细胞连接。肝细胞之间有胆小管,故每个肝细胞有三种连接面:血窦面、胆小管面和肝细胞连接面。血窦面与胆小管面有微绒毛,肝细胞连接面有紧密连接、中间连接、桥粒和缝隙连接(图5)。血窦面约占细胞表面积的35%,胆小管面约占10%,肝细胞连接面约为55%。血窦面微绒毛多,使表面积增大6倍左右,有利于肝细胞从窦周间隙摄取物质或排出细胞产物(参见“肝细胞”条)。

胆小管是相邻肝细胞连接面局部凹陷形成的细管,位于肝板内并互相通连成网。管径细,直径约0.5~1μm,常规染色切片中不易辨认,以浸银法或碱性磷酸酶显示法能清楚显示(图6)。电镜下,见肝细胞的胆小管面有许多微绒毛伸入腔内,胆小管附近的肝细胞膜形成连接复合体,封闭管腔,使胆汁不致外溢到肝细胞间和窦周间隙(图5)。但肝细胞连接处仍具有一定的通透性,在慢性胆道阻塞时,胆汁中的某些成分可通过细胞连接进入窦周间隙。胆小管周围约2~3μm厚的肝细胞胞质内,高尔基复合体、溶酶体和微丝较发达,与胆汁分泌功能关系密切。其他细胞器较少。微丝深入微绒毛内,并与附近连接复合体的微丝相连接,有支持和加强胆小管的作用。微丝的收缩作用,可调节胆小管的口径和胆汁的流动。若破坏微丝,可致胆汁排出障碍。

图4 肝索与肝血窦切面图

1.血窦 2.内皮细胞 3.肝巨噬细胞 4.肝细胞

图5 肝细胞、肝血窦和胆小管超微结构模式图

1.内皮细胞 2.贮脂细胞 3.网状纤维 4.肝细胞核5.细胞间通道 6.细胞间陷窝 7.肝巨噬细胞 8.窦周间隙 9.细胞连接 10.胆小管

图6 胆小管(兔肝,浸银法)

1.肝细胞 2.胆小管 3.中央静脉

肝血窦 位于肝板之间,通过肝板孔互相通连。肝血窦接受小叶间动脉和小叶间静脉的血液,汇入中央静脉。血窦腔大而不规则,直径约20~30μm。血窦容积约占肝小叶的10%。窦壁主要由内皮细胞和肝巨噬细胞组成。

(1) 内皮细胞: 与毛细血管内皮细胞结构相似,细胞扁平,含核部分突向窦腔 (图4)。细胞的相邻面相互重叠,常有0.1~0.5μm宽的间隙。细胞的薄部有许多窗孔,小者直径0.1μm,常成群分布,大者约1μm(图5)。多种哺乳动物和人肝血窦的内皮外无基板,只有少量网状纤维。肝血窦通透性大,血浆各种成分可自由通过。胞质内细胞器较少,微丝和微管较发达,并有较多吞饮小泡。小叶间动脉和小叶间静脉与血窦连接处及血窦与中央静脉连接处的内皮细胞常向腔内突出,收缩作用明显,可控制血窦内的血流量 。

(2)肝巨噬细胞: Kupffer(1876)首先观察描述,故常称Kupffer细胞。它们位于血窦腔内,体积较大,形状不规则,有胞质突起附于内皮细胞上,或者穿过内皮间隙或窗孔伸至窦周间隙(图4、图5)。肝巨噬细胞属单核吞噬细胞系统,有很强的吞噬和吞饮能力,可清除由胃肠道进入门静脉血内的病毒、细菌、异物或注入动物体的实验性异物颗粒,如台盘蓝、胶体金、乳胶粒等;也可吞噬清除衰老或异常的红细胞和血小板。肝巨噬细胞还有处理抗原、参与免疫应答的功能。

(3) 隐窝细胞: 是藉电镜观察鼠肝发现的一种细胞,位于血窦内皮细胞外面。细胞数量少,其形态特征是细胞器多聚于胞质的一侧,另一侧胞质明亮。胞质内还含有一种类似分泌颗粒的结构,有界膜包围,中心致密。这种细胞的性质和来源尚不清楚。

窦周间隙 血窦内皮细胞和肝细胞之间的狭小间隙称为窦周间隙,由Disse(1882)首先报道,故常称Disse间隙。间隙宽约0.4μm。由于血窦壁通透性大,间隙内充满血浆,肝细胞血窦面的微绒毛伸入间隙内,故窦周间隙是肝细胞和血流之间进行物质交换的场所(图5)。胚胎肝在造血期间,间隙内有大量造血细胞,以后逐渐消失。正常成人的窦周间隙内偶见白细胞。间隙内有散在的网状纤维和贮脂细胞,起支持血窦的作用。相邻肝细胞近窦周间隙处可见较宽的空隙,与窦周间隙相通,称细胞间陷窝。有的肝细胞之间有细胞间通道,沟通两侧的窦周间隙;此处的肝细胞表面也有许多微绒毛,此种肝细胞有更广阔的表面与血流进行物质交换(图5)。

贮脂细胞位于窦周间隙或细胞间陷窝内,又称间质细胞(图5)。伊东(1951)首先描述,故称伊东细胞。细胞形状不规则,有胞质突起,附于内皮细胞外表面或伸到相邻肝细胞之间。正常时贮脂细胞较少,其形态特点是胞质内有大小不等的脂滴,粗面内质网和高尔基复合体发达。贮脂细胞主要有两种功能,一是贮存维生素A,如动物饲以大量维生素A,细胞显著增多,体积变大,维生素A贮存于脂滴内。二是生成纤维,如在酒精中毒、四氯化碳中毒等实验性肝损伤或肝硬化时,贮脂细胞增多,细胞内脂滴减少,细胞形似成纤维细胞,表现活跃的蛋白质合成和分泌功能,肝小叶内胶原纤维增生。故贮脂细胞与肝纤维增生和肝硬化等病理变化密切相关。

胆汁排出通道 肝细胞分泌的胆汁排入胆小管。胆小管内的胆汁从肝小叶的中央部流向周边。在小叶的边缘处,胆小管汇合成若干短小的小叶内胆管,或称Hering管(图3),直径约15μm,管壁为单层立方上皮,上皮细胞较肝细胞小,胞质内细胞器较少,腔面有微绒毛。在胆小管和Hering管之间还有一段小的过渡性管道,称胆小管-胆道连接,它由1~2个立方上皮细胞和肝细胞共同组成。有人认为小叶内胆管的上皮细胞分化较低,可分化形成肝细胞或胆管上皮细胞。Hering管出肝小叶,与小叶间胆管相连。后者行于小叶间结缔组织内,向肝门方向汇集,管径逐渐增粗,在肝门处汇合成左、右肝管。肝内胆管上皮细胞有再吸收水分、浓缩胆汁和向管腔内分泌氯离子和重碳酸盐等电解质的作用,并受促胰泌素的调节。

肝的血管和淋巴管 肝接受门静脉和肝动脉双重供血。门静脉血量占3/4,将胃肠道吸收的物质输送入肝。肝动脉血量占1/4,以氧和营养物质供应肝。门静脉和肝动脉在肝内不断分支,先分别形成叶静脉和叶动脉,继而分支为段静脉和段动脉,这些较大的血管一般肉眼可见。静脉管壁内有纵行平滑肌,动脉的结构与中动脉相似。段静脉和段动脉再分成小叶间静脉和小叶间动脉。小叶间静脉发出终末支,称终末门微静脉,行于相邻两个肝小叶之间。终末门微静脉再发出若干短小分支,称入口微静脉,穿过界板与肝血窦相通。门静脉的血液主要供应肝实质。肝动脉不断分支营养被膜、肝的间质和胆管。小叶间动脉的终末支称终末微动脉,它也发出若干短小的入口微动脉,穿过界板与肝血窦通连。小叶间动脉和终末微动脉发出的许多小支,还在胆管周围吻合形成毛细血管网,称胆管周毛细血管丛,它们再汇合成微静脉,与小叶间静脉或终末门微静脉吻合,或直接进入肝小叶。这种胆管周毛细血管丛汇合形成微静脉再进入肝小叶的血管,称胆管周门血管。

肝血窦的血液从肝小叶的周边流向中央,汇入中央静脉。中央静脉是肝静脉的终末分支,内皮外无平滑肌,只有少量结缔组织。中央静脉穿行于肝小叶长轴的中心,垂直通连小叶下静脉(图1)。小叶下静脉位于小叶的基部,管径较大,汇集成收集静脉,后者再汇集成肝静脉出肝,通入下腔静脉。

肝被膜和小叶间结缔组织内有淋巴管丛,肝小叶内无淋巴管。肝的淋巴量很大,相当于同等重量骨胳肌的10倍,淋巴含较丰富的蛋白质,与血浆近似。肝的淋巴主要来自肝小叶的窦周间隙,间隙内的液体于小叶周边经入口微静脉和入口微动脉周围的狭小通道流入小叶间血管周的间隙中,后者称Mall间隙,再进入小叶间淋巴管。肝淋巴内可有白细胞、血小板、巨噬细胞等,它们是从肝血窦逸出进入淋巴管的。肝硬化患者的血窦壁增厚,出现基膜,窦壁通透性下降,肝淋巴的蛋白质含量减少。阻塞性黄疸患者,肝淋巴的胆色素含量增多。

肝

肝位于胁部,与胆互为表里,在体合筋,开窍于目,性喜条达,与春季生发之气相应。肝的主要生理功能有两个方面:一是“主藏血”,具有贮藏血液和调节血量的功能,即根据人体动静时的需要,供血于全身,或者藏血于肝脏,以维持人体正常的生理活动;二是“主疏泄”,有疏通肝气,调畅气血和协助脾胃消化食物的功能,从而保持人的情志活动正常,气血运行通畅,消化功能旺盛。可见,中医学中的“肝”是一个多功能脏器,它涉及到现代医学的肝脏以及神经、血液循环、内分泌等系统的部分功能。

主藏血 “肝藏血,”(《灵枢·本神》)是指肝脏具有贮藏血液和调节血量的功能,人体各部分的血液流量,常随着人体的活动、情绪的变化以及外界因素的影响而有所改变。当活动剧烈、情绪激动时,肝脏把所贮存的血液输出,以供全身的需要,这时血液的流量就会增加。而当休息安静及情绪稳定时,由于机体活动减少,部分血液便藏之于肝。所以《素问·五脏生成篇》说:“人卧血归于肝,”王冰注解说:“肝藏血,心行之,人动则血运于诸经,人静则血归于肝藏。”正是说明了肝具有贮藏血液,调节血量的生理功能。如果肝脏有病,藏血功能就会异常,既能影响人体的正常活动,也易出现血液方面的病变。例如,肝血不足,上不能滋养于目,外不能濡润于筋,就会出现两目昏花,视物不清,筋肉拘挛,屈伸不利,以及妇女的月经量少,经闭等症。所以《五脏生成篇》说:“肝受血而能视,足受血而能步,掌受血而能握,指受血而能摄。”

血的运行,不仅需要心、肺之气的推动和脾气的统摄,而且还需要肝疏泄功能的协助,才能保持气机的调畅使血行不致瘀阻。因为肝主藏血,又主疏泄,如疏泄功能正常,则气机才能畅达,气行则血行,血流无阻滞,说明肝的疏泄与藏血功能之间有着密切的联系。唐容川所谓:“肝属木,木气冲和调达,不致过郁,则血脉得畅,”(《血证论·脏腑病机论》)就是这个道理。疏泄太过或不及均可影响肝的藏血功能。若疏泄不及,肝郁气滞,则血也可随之而瘀,瘀血阻滞经脉,就可见到胸胁刺痛,经行不畅有块,甚或经闭,癥瘕,以及《血鼓》所说的“蟹爪纹路”或“血丝缕”等症;若疏泄太过,气机紊乱,血不循经,就可出现衄血、呕血、吐血及妇女血崩等病症。

《素问·宣明五气篇》说:“肝藏魂。”魂和神都是属于精神活动的范围,与大脑的活动有关,魂的活动服从于心神的变化,居于从属地位,诚如《灵枢·本神》所说:“随神往来者,谓之魂。”魂的物质基础和神一样,主要也是血,所以《本神》又说:“肝藏血,血舍魂。”肝的藏血功能正常,魂就有所舍,则夜寐安和。在病理情况下,肝的藏血功能异常,而致“魂不守舍”,不能藏之于肝,就可出现多梦易惊、卧寐不宁、梦游、梦语及梦中幻觉等症。

主疏泄 “疏泄”一词,源出《内经》,《素问·五常政大论》说:“发生之纪,是谓启𢽬(𢽬,古陈字),土踈泄(“踈”即“疏”),苍气达。”王冰注释说:“生气上发,故土体疏泄;木之专政,故苍气上达。达,通也,出也,行也。”所以早在《内经》时代,就把“疏泄”作为肝的生理功能之一。在后世医学著作中虽有所论述,但明确提出“肝主疏泄”者,首推朱丹溪,他在《格致余论·阳有余阴不足论》中指出:“主闭藏者肾也, 司踈泄者肝也。”“疏泄”, 即疏通畅达的意思。“肝主疏泄”是指肝脏具有疏通气机和畅达气血运行的功能,肝之所以能主疏泄,是由于肝有主生发,喜条达的生理特性,古人比喻为春天的树木条达疏畅,充满生机,有其生发伸展不可压抑之特性,亦即顺其自然,遂其性能。因而肝的生理活动既不可亢奋太过,又不能阻遏抑郁,必须保持一种舒展畅达的状态,即心情愉快,气血调达,正如《类经·运气类》说:“木喜调(条)达。”肝疏泄功能的具体表现,主要有以下两个方面:

情志方面 情志活动,指情感、情绪的变化,是精神活动的一部分,也是人的大脑对客观事物的反映。人们一切精神活动是在“心”的统一领导下进行的,但精神活动中的某些情志活动,如情感舒畅(或心情舒畅),抑郁,忿怒等,又与肝的疏泄功能有关。因此,人的情志活动除了由“心”所主之外,与肝也密切相关。肝的疏泄功能正常,气机调顺通畅,血液藏泄适度,脏腑功能协调,五志才能安和,心情方可舒畅,情志因而条达,人的情绪就能轻松愉快。所以《素问·至真要大论》说: “踈其气血, 令其调(条)达,而致和平。”由此可见,肝的疏泄功能正常,情志才能舒畅。肝的舒泄功能失常,就能引起情志的异常变化,甚至发生疾病,一般多表现在太过和不及两方面,如果肝气疏泄不及,常呈抑郁状态,可见胸胁胀满,嗳气叹息,抑郁不乐,多疑善虑,甚则闷闷欲哭,或胸闷胁痛,咽中作梗,不思饮食,月经不调等气机不畅的证候; 如果肝气疏泄太过,常呈亢奋状态,可见急躁善怒,失眠头痛,头晕目眩,目赤胁痛以及吐血衄血。但反之,情志变化也能影响肝的疏泄功能。故《阴阳应象大论》有“怒伤肝”的说法。

消化方面 胃主受纳,脾主运化,脾胃的消化吸收过程,与肝的疏泄有密切的关系。因为肝的疏泄功能正常,能使气机调畅,影响着脾胃之气的升降,从而使脾胃功能旺盛,消化能力增强。所以《宝命全形论》说:“土得木而达,”就是这个意思。另一方面肝能分泌胆汁,而胆汁又可帮助胃肠腐熟水谷,消化食物。可见,肝的疏泄功能是组成人体正常消化吸收过程的重要环节。临床常可见到由于肝的疏泄功能失常,而导致肝郁气滞,既可出现胃气不降的嗳气恶心,脘腹胀满,食欲不振等肝胃不和症状,也可出现脾不健运的腹胀腹痛,大便稀溏等肝脾不和症状。由于肝气的疏泄能影响胆汁的排泄,所以,肝气郁结,则能导致胆汁郁遏而出现目黄、口苦、胁痛、呕吐的黄疸症状。由此看来,肝的疏泄功能与脾胃的消化吸收过程紧密相关,所以《血证论·脏腑病机论》说:“木之性主于疏泄,食气入胃,全赖肝木之气以疏泄之,而水谷乃化。设肝不能疏泄水谷,渗泄中满之证在所难免。”

此外,肝主疏泄,还有通调水道的作用。在正常情况下,肝的疏泄功能正常,气机调畅、气血运行畅达。脾气旺盛,水湿得以运化,而无水肿之患。如情志郁结,肝失调达,疏泄失司,气机不畅,则气滞血瘀,阻碍水液通利,以致出现水肿、腹水。另一方面,肝气郁结不舒,则横逆而乘脾土,脾气受制,而致运化失常,水湿因而停滞不行,亦可引起水肿、腹水等病症。《金匮要略·水气病篇》所说:“肝水者,其腹大不能自转侧,胁下腹痛,”就是指的这种病症。

主筋与爪 筋是一种联络关节、肌肉,专司运动的组织。《素问·五脏生成篇》说: “诸筋者皆属于节。”筋的收缩、弛张,可使骨节运动自如。但如果运动过久,过剧,则可使筋力衰弱而疲劳,甚至筋伤不能屈伸,所以《宣明五气篇》又有“久行伤筋”之说。《灵枢·九针》说:“肝主筋,”《素问·阴阳应象太论》说:“肝生筋,”说明筋与肝有一定的关系。肝所以能主筋,是由于筋的营养来源于肝,因为肝的精血充足才能养筋,筋得其所养方能活动有力,故《经脉别论》说:“食气入胃,散精于肝,淫气于筋,”《平人气象论》说:“肝藏筋膜之气,”都是这个意思。如果肝的精血衰少,不能供给筋以充分的营养,则筋的活动力就会减退,诚如《脉要精微论》所说:“膝者筋之府,屈伸不能,行则偻附,筋将惫矣,”老年人的动作迟缓,行动不便,就是由于肝不养筋所致。所以《上古天真论》说: 丈夫“七八,肝气衰,筋不能动。”如果肝血不足,筋得不到肝血的濡养,而致血不养筋,即可出现手足震颤,肢体麻木,屈伸不利等症。若热邪劫伤津血,血不营筋而见四肢抽搐,甚则牙关紧闭,角弓反张,称为“肝风内动”。《至真要大论》所说的“诸风掉眩,皆属于肝,”“诸暴强直,皆属于风,”都是对肝筋病变的高度概括。古人所说的筋,除指关节周围的韧带、滑膜外,似包括运动神经的功能在内。

肝血的盛衰,能够影响筋的活动,也可影响爪甲的荣枯。肝血充足,则筋力健壮,爪甲坚韧,透红光泽;肝血不足,则筋弱乏力,爪甲软薄,枯而无光泽,甚至变形脆裂。所以《五脏生成篇》说:“肝之合筋也,其荣爪也。”

主目窍 《素问·金匮真言论》说:肝“开窍于目,”其经脉又上连于目系,目主视觉。肝主藏血,所以人的视觉正常,目光炯炯,能视万物,辨别五色,全赖肝血濡养。《五脏生成篇》说:“肝受血而能视,”《灵枢·脉度》说:“肝气通于目,肝和则目能辨五色矣。”由此可见,肝的生理功能正常与否,往往可从目反映出来,如肝血不足,则视物不清,或为夜盲;肝阴不足,则两目干涩;肝经风热,可见目赤痒痛;肝火上炎,可见目赤多眵;肝阳上亢,可见头目眩晕;肝风内动,可见目斜上吊等。故临床所见之眼病,多从治肝入手,常可收到显著的效果,所以《素问·阴阳应象大论》说:“肝主目。”

肝ɡān

(人和高等动物的消化器官之一) liver

◆肝癌 {医} cancer of the liver;

肝被膜炎 glissonitis;

肝痹 obstruction of the liver;

肝(脏)病 hepatopathy;liver complaint;

肝藏血 blood stored in the liver;

肝肠寸断 Liver and intestines are cut into inches.;deep affliction;overwhelmed by grief;sorrow-stricken;

肝充血 hepatohemia;

肝出血 hepatorrhagia;

肝穿刺 liver puncture;

肝大 hepatomegaly;

肝胆 liver and gall;heroic spirit;courage;openheartedness;sincerity;

肝胆过人 exceed others in (moral) courage; be a man of no ordinary spunk;far surpass others in daring;have more the usual guts;unsurpassed in valour;unusually courageous;

肝胆俱裂 One's liver and gall both seemed torn from within.;extremely frightened;heart-broken or terror-stricken;overwhelmed by grief or terror;

肝胆相照 be in perfect sympathy with each other;carry [wear] one's heart upon one's sleeve;genuine meeting of minds;loyalhearted;open one's heart to sb.;show the deepest sincerity;show utter devotion to (sb.);(be frank enough) to disclose everything to sb.;treat each other in a spirit of candour;treat each other with all sincerity;unburden oneself of what's on one's mind;

肝动脉 arteria hepatica;hepatic artery;

肝腹膜炎 hepatoperitonitis;

肝功能 liver function;

肝管 common hepatic duct;{解} hepatic duct;ductus hepaticus;

肝寒 liver-cold;

肝坏死 hepatonecrosis;

肝昏迷 hepatic coma;

肝火 irascibility;{中医} the liver-fire;

肝积水 hydrohepatosis;

肝疾病 liver disease;

肝检查 hepatoscopy;

肝经 {穴位} the Liver Channel;

肝静脉 vena hepatica;{解} hepatic vein;

肝厥 {中医} liver-syncope (resulting from abnormal rising of liver-energy);

肝腊肠 sausage;liverpudding;

肝裂 fissure;

肝瘤 hepatoma;

肝脑涂地 ready to die the cruelest death for principles;willing to repay a favor with extreme sacrifice;ready to dash one's brains out against the ground in doing homage to ...;will gladly dash one' brains out on the ground;try one's very best to serve someone,even at the expense of one's own life;

肝脓肿 hepatapostema;hepatophyma liver abscess;

肝脾病 hepatosplenopathy;

肝脾不和 incoordination between the liver and the spleen;

肝脾炎 hepatosplenitis;

肝脾肿大 hepatosplenomegaly;

肝破裂 hepatic rupture;hepatorrhexis;

肝气 {中医} diseases with such symptoms as costal pain,vomiting,diarrhea,etc.;irritability;

肝肉瘤 hepatosarcoma;

肝软化 hepatomalacia;

肝肾亏损 liver-kidney deficiency;

肝萎缩 hepatatrophia;hepatatrophy;

肝胃不和 {中医} liver-stomach disharmony;

肝下垂 hepatoptosis;hepatoptosia;

肝香肠 liver sausage;liver pudding;

肝血 liver blood;

肝血虚 liver blood deficiency;

肝炎 hepatitis (pl. hepatitides); 肝阳 {中医} the liver-yang; 肝样变 hepatization; 肝阴 {中医} the liver-yin;

肝硬变 hepatocirrhosis;cirrhosis of liver;

肝硬化 {医} cirrhosis;

肝油鲨 oil shark;

肝鱼 manini;

肝郁 liver depression;

肝再生 liver regeneration;

肝脏 hepar;liver;

肝造影术 hepatography;

肝肿大 hepatomegaly;hepatauxe;

肝肿块 hepatoncus;

肝中毒 hepatotoxicity;

肝主目 {中医} the liver being in charge of the eyes;

肝浊音 liver dullness;

肝组织 hepatic tissue

肝

liver

肝

liver

肝gān

liver; hepar

肝gān

❶

❷ 肺

❸ 寸断

❹ 摧心剖

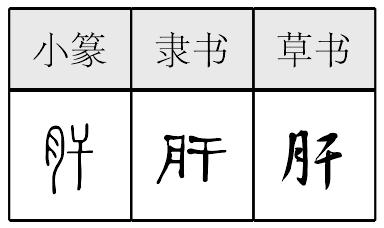

肝.jpg) 金文;

金文;.jpg) 篆gān

篆gān

[干(聲符)+月(肉,意符)→肝(《説文》:“肝,木藏也。從肉,干聲。”肝,人或動物體内最大的消化腺,有合成與貯存養料、分泌膽汁、解毒等功能〈肝臟〉。)]

姚雪垠《李自成·第二卷·第十八章》:“弟與公子以肝膽相照,互相知心,故敢以實言相告。”

肝gān

(7画)![]()

【提示】月,中间两横宋体与两边相接,楷体与左边相接,与右边相离。

*肝gān

7画 月部 人和高等动物的消化器官之一。为人的五脏(心、肺、肝、脾、肾)之一。身体内最大的腺体,有合成并贮存养料、分泌胆汁、解毒、造血和凝血等功能。

肝( )

)

馬王堆漢墓帛書·足臂十一脈炙經,西漢

出肝, 入胠,  (繫)舌□。

(繫)舌□。

王誦墓誌,北魏

願言思此,痛切心肝。

王偃墓誌,東魏

祖芬,安復侯,駙馬都尉、相國府參軍、給事中太子虎賁中郎將、江夏王司馬帶肝胎太守。

按: “肝胎”當爲“盱眙”之誤。

崔君妻盧八墓誌,唐

攀號無逮,肝心屠裂。

《説文》:“肝,木藏也。从肉干聲。”

肝gān

古代形声字。从月(肉),干声。肝脏。人和高等动物主要内脏之一。引申指诚心诚意。如:肝胆相照(比喻真诚相见)|心肝。

肝★常◎常

ɡān形声,从月(肉),干声,肝脏,人和高等动物的消化器官之一。

- 釧是什么意思

- 釨是什么意思

- 釩是什么意思

- 釪是什么意思

- 釫是什么意思

- 釬是什么意思

- 釭是什么意思

- 釭烛是什么意思

- 釭花是什么意思

- 釮是什么意思

- 釯是什么意思

- 釰是什么意思

- 釱是什么意思

- 釱商是什么意思

- 釱商之人是什么意思

- 釱左趾是什么意思

- 釱角是什么意思

- 釱角之人是什么意思

- 釲是什么意思

- 釳是什么意思

- 釴是什么意思

- 釵是什么意思

- 釵子是什么意思

- 釵子股是什么意思

- 釵朵是什么意思

- 釵梁是什么意思

- 釵梳是什么意思

- 釵符是什么意思

- 釵股是什么意思

- 釵釧是什么意思

- 釵釧金是什么意思

- 釵頭符是什么意思

- 釶是什么意思

- 釶鼎是什么意思

- 釷是什么意思

- 釸是什么意思

- 釹是什么意思

- 釺是什么意思

- 釻是什么意思

- 釼是什么意思

- 釽是什么意思

- 釾是什么意思

- 釿是什么意思

- 釿币是什么意思

- 釿布是什么意思

- 鈀是什么意思

- 鈁是什么意思

- 鈂是什么意思

- 鈃是什么意思

- 鈄是什么意思

- 鈅是什么意思

- 鈆是什么意思

- 鈆察是什么意思

- 鈆摘是什么意思

- 鈆陵是什么意思

- 鈇是什么意思

- 鈇質是什么意思

- 鈇质是什么意思

- 鈇质之诛是什么意思

- 鈇鉞是什么意思