耳病针灸法

耳病针灸法是根据病情选择不同经脉穴位、采用不同的方法以治病。常用的方法有针刺法、艾灸法、穴位注射法、耳针、头皮针等。

针刺法 耳病针刺治疗常用穴位,主要是取足少阳胆经、手少阳三焦经及足阳明胃经的穴位。常用的有: 中渚: 主治耳聋、耳鸣、头痛等症,直刺0.3~0.8寸。外关:主治发热、耳聋、耳鸣、偏头痛等症。直刺0.5~1寸。翳风: 主治头痛、耳鸣、耳痛、口眼斜等症。向口角或眼角方向刺入1~2寸。天牖: 主治头痛、暴聋、颈项部病症。直刺0.6~1寸。瘈脉: 主治耳鸣、耳聋、头痛等症。向下沿皮刺0.4~0.8寸。耳门: 主治耳鸣、耳聋、脓耳等症。张口进针,直刺0.5~1.5寸。风池: 主治耳鸣、眩晕、头项强痛等症。针尖微下,向鼻尖斜刺0.8~1.2寸。侠溪: 主治头痛、耳鸣、耳聋。直刺0.5寸或向上斜刺。听宫: 主治耳聋、耳鸣、脓耳、耳痛等症。张口,直刺1~1.5寸。 听会: 主治耳聋、耳鸣、口眼㖞斜等症。 张口, 直刺0.5~1寸。 上关: 主治头痛、耳聋、耳鸣、口眼㖞斜等症。直刺0.5~1寸。丰隆: 主治痰多眩晕。直刺1~2寸。足三里: 主治眩晕、呕吐。直刺1~2寸。

临症时根据病情的寒热、虚实,采用泻法、补法或平补平泻法等手法。如实证、热证,多用泻法(如捻转角度大、频率快、用力重、出针时摇大针孔等),以疏泄病邪,使机能恢复正常。如虚证、寒证,则多用补法(如捻转角度小、频率慢、用力轻、出针后揉按针孔等),以鼓舞人体正气,使机能恢复旺盛,或用平补平泻手法(进针后均匀地提插、捻转,得气后出针),而达到治病的目的。除用以上体表穴位外,尚有针刺耳膜上的穴位以治病,其穴位有:

❶鼓岬: 部位在鼓膜后下象限,于鼓脐与鼓环之中间部进针为准。针刺时应先清洁并消毒耳道,用2~2.5寸毫针穿过此处鼓膜,针尖达鼓岬,通电刺激10分钟,有活血通络开窍之功。治疗耳胀、耳闭、耳鸣、耳聋等症。隔天一次,十次为一疗程。注意针尖达到鼓岬后不可过分用力。

❷耳中穴: 位于鼓膜前下象限,相当于光锥区,一般取鼓脐与鼓环连线的中点。用长毫针刺激耳中穴处,强刺激,不留针。有通窍、熄风、祛浊之功。治疗耳胀、耳闭、耳鸣、耳聋等症。

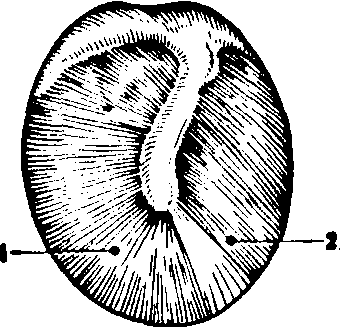

鼓岬穴及耳中穴

1.鼓岬穴 2.耳中穴

艾灸法 多用于虚寒性耳病。有悬灸、直接灸两种。悬灸时患者感到灼热为度,一般灸15~20分钟。直接灸为7~15壮。常用的穴位有: 百会: 主治眩晕、耳鸣。悬灸或直接灸。翳风: 主治耳鸣、耳聋、眩晕。艾条在其上,距肤一寸许,悬灸,至局部皮肤红润,灼热感为止。

除此,尚有根据全身症状,选用足三里、关元、中脘及背部俞穴等,进行艾灸者。耳廓流痰,可先用注射器将肿处粘液抽出,再用艾条悬灸局部,至局部皮肤红润,有灼热感为止。

穴位注射 根据不同病变选用不同穴位及药物。常用穴位有翳风、风池、中渚、听会、听宫、足三里等。药物为当归、丹参、徐长卿等注射液,或维生素B1、B12、康得宁等。每次每穴注入0.5~1毫升,每天或隔天一次,一般五至十天为一疗程,疗程之间休息5~7天。

耳针 常用穴位有: 内耳、肾、内分泌、枕、神门、肾上腺等。内耳: 主治耳疖、耳疮、耳胀、耳闭、耳鸣等证。可用针刺法或皮内埋针1~2天。肾: 主治耳胀、耳闭、耳鸣、眩晕等症。可用针刺法或皮内埋针3~7天。内分泌:主治眩晕。用皮内埋针3~7天。枕: 主治眩晕、耳鸣。用针刺法,或皮内埋针3~7天。神门: 主治眩晕、耳疖、耳疮,用针刺法。肾上腺: 主治耳胀、耳闭,用皮内埋针3~7天。

头皮针 本方法是根据神经解剖大脑皮层功能定位的理论,在头皮上划分出皮层功能相应的刺激区,然后运用针刺法,在这些刺激区进行针刺,以达到治疗的目的。耳聋、耳鸣、眩晕,可取晕听区。入针后,沿头皮内进针1~2寸,捻转或通电刺激15~20分钟。

- 助人行为是什么意思

- 助人行为公平理论是什么意思

- 助仙丹是什么意思

- 助仙丹是什么意思

- 助兴句是什么意思

- 助功汤是什么意思

- 助动词是什么意思

- 助勇丹是什么意思

- 助勇汤是什么意思

- 助听器是什么意思

- 助夜渔是什么意思

- 助孕汤是什么意思

- 助字辨略是什么意思

- 助字辨略是什么意思

- 助字辨略是什么意思

- 助字辨略是什么意思

- 助字辨略是什么意思

- 助字辨略是什么意思

- 助字韵是什么意思

- 助学是什么意思

- 助役是什么意思

- 助役钱是什么意思

- 助役钱是什么意思

- 助心丹是什么意思

- 助心平胃汤是什么意思

- 助思汤是什么意思

- 助思汤是什么意思

- 助成性指导是什么意思

- 助我张目是什么意思

- 助手是什么意思

- 助拔剂O是什么意思

- 助教是什么意思

- 助教是什么意思

- 助教是什么意思

- 助教是什么意思

- 助教是什么意思

- 助晶时间计算是什么意思

- 助晶机的型式和汁算是什么意思

- 助桀为虐是什么意思

- 助桀为虐是什么意思

- 助桀为虐是什么意思

- 助正汤是什么意思

- 助气丸是什么意思

- 助气仙丹是什么意思

- 助气仙丹是什么意思

- 助气敛血汤是什么意思

- 助气散痹汤是什么意思

- 助气补漏汤是什么意思

- 助气补漏汤是什么意思

- 助气走邪散是什么意思

- 助浆丸是什么意思

- 助清风(马当轻帆)是什么意思

- 助溶剂TD是什么意思

- 助溶现象是什么意思

- 助滤剂是什么意思

- 助滤剂概述是什么意思

- 助滤剂的种类是什么意思

- 助火生土汤是什么意思

- 助理会计师是什么意思

- 助理会计师是什么意思