绵

《诗经·大雅》篇名。周部族史诗之一。全诗九章,以叙述为主,先述太王古公亶父初迁岐时艰难,次述其定居于岐,又述其诸般发展,最后赞美文王继承太王遗烈并发扬光大,条理井然。间或杂以描写,第六章描写筑墙场面尤为生动。

绵

《诗经·大雅》篇名。《毛诗序》云:“《绵》,文王之兴,本由太王也。”三家《诗》无异义。这是叙述太王由豳地迁往岐山之下的诗,是周人自述开国史诗之一。太王即古公亶父,是周文王的祖父。初居豳,后避戎狄侵扰,迁居岐山之下,定国号曰周,开国奠基,由此周民族走向兴盛。今文学家有以为此诗美文王,不确。全诗九章,每章六句。写古公亶父在豳地仍过着穴居生活,迁至岐周广阔平原后,开始整理经界,建筑房屋。末两章突然大幅度跨越时空,写文王驱逐昆夷,感化邻国,任用贤臣,以证明周之兴盛,在于太王奠基开拓,至文王才得昌大。整篇结构宏大,章法奇崛,“叙迁岐事历历详备,舒徐有度。至此(写文王)则如骏马下坂,将近百年事数语收尽。笔力绝雄劲,绝有态,顾盼快意”(孙鑛《批评诗经》)。

绵

自土沮漆③,古公亶父④。

陶复陶穴⑤,未有家室。

古公亶父,来朝走马⑥。

率西水浒⑦,至于岐下。

爰及姜女⑧,聿来胥宇⑨。

周原膴膴⑩,堇荼如饴(11)。

爰始爰谋,爰契我龟(12)。

曰止曰时(13),筑室于兹。

乃慰乃止(14),乃左乃右。

乃疆乃理(15),乃宣乃亩(16)。

自西徂东,周爰执事(17)。

乃召司空(18),乃召司徒(19),俾立室家。

其绳则直,缩版以载(20),作庙翼翼(21)。

捄之陾陾(22),度之薨薨(23)。

筑之登登(24),削屡冯冯(25)。

百堵皆兴(26),鼛鼓弗胜(27)。

乃立皋门(28),皋门有伉(29)。

乃立应门(30),应门将将(31)。

乃立冢土(32),戎丑攸行(33)。

肆不殄厥愠(34),亦不陨厥问(35)。

柞棫拔矣(36),行道兑矣(37)。

混夷駾矣(38),维其喙矣(39)。

虞芮质厥成(40),文王蹶厥生(41)。

予曰有疏附(42),予曰有先后(43)。

予曰有奔奏(44),予曰有御侮(45)。

【注释】①绵绵:不绝貌。瓞(dié):小瓜。②生:犹“造”。③自:始。土:居。沮、漆:皆水名。④古公亶父:即“太王”。文王祖父。⑤陶:通“掏”。挖。复:通“𥨍”。地室。 穴:地洞。⑥来:语助词。⑦率:自。 浒:水边。⑧姜女:太王之妃。⑨胥:相,视。⑩膴膴(wǔ):肥沃貌。(11) 堇、荼:皆苦菜。饴(yí):糖浆。(12)契:刻。(13)时:此。(14)慰:安。(15)疆:划分地界。理:整治田垄。(16)宣:导其沟洫。亩:治其田亩。(17)周:周地。爰:于。执事:从事工作。(18)司空:主营建之官。(19)司徒:主徒役之官。(20)缩:束。载:用竖木以制约筑墙之板。(21)翼翼:严正貌。(22)捄(jiù):盛土。 陾陾(réng):盛土声。(23)度:投土。 薨薨:投土声。(24)筑:𢭏土。登登:𢭏土声。(25)削屡:削平墙土。 冯冯:削土声。(26)堵:墙。(27)鼛 (gāo)鼓:大鼓。(28)皋门:郭门。(29)伉:高大貌。(30)应门:王宫正门。(31)将将:庄严堂皇貌。(32)冢土:大社。(33)戎丑:兵众。行:往祭之地。(34)肆:很久以来。殄:消除。愠:怒。(35)陨:损失。问:声誉。(36)柞棫:丛木总称。拔:茂密。(37)兑:畅通。(38)駾(tuì):受惊逃奔。(39)喙(huì):喘息。(40)虞、芮(ruì):皆古国名。质:平断。成:平。(41)蹶(guì):动。生:即“性”。(42)疏附:率下亲上之臣。(43)先后:辅佐导引之臣。(44)奔奏:奔告四方之臣。(45)御侮:捍卫国家之臣。

【鉴赏】这是歌颂太王迁岐创业之诗。

全诗九章。前七章详叙太王开基之功。一章写太王初至岐山的情景。诗以绵绵不绝的大瓜小瓜比喻周族由小至大,日渐强盛,非常生动形象。太王至岐初造,始居沮、漆之间。此时尚无房屋,只好住在土洞之中。因过于简陋,故谓“未有家室”。二章写太王察看地形。一大清早,太王便驱马疾驰,沿着水边来到岐山之下。然后偕妃太姜,相地之宜,选定宫室地址。三章写太王定居周原。岐山之南有一大片“周原”。其上种植苦菜,竟然甜如糖浆,足见土质肥美。太王始与众人谋划,加之卜卦也示吉祥,于是确定止居于此,在此作室。四章写太王规划田亩。百姓安顿之后,接着就划分地界,整治田垄,疏导沟渠,治理田亩。在周原之上,从西到东,人们各执其事,井然有序。五章写太王营建宗庙。太王召司空、司徒各主其事,负责营建宫室。先用绳索划定地基,然后构置筑墙之板。宗庙首先建成,其貌端庄严正。六章写营建宫室的情景。此章写得相当逼真,不但绘形,而且摹声,使人有亲临其境之感。那盛土之声“陾陾”然,那投土之声“薨薨”然,那𢭏土之声“登登”然,那削土之声“冯冯”然。 “百堵皆兴”,众声并作,这“陾陾”、“薨薨”、“登登”、“冯冯”之声,交织成一曲雄浑高亢的劳动乐章,就连那用以助兴的大鼓之声也被压了下去。场面之宏大,人数之众多,气氛之热烈,宛然在目。七章写营建门、社。营建王都郭门,那郭门高大雄伟;营建王宫正门,那正门庄严堂正;营建祭神大社,那大社是兵众往祭之所。由上可见,太王真不愧为周族的一代英雄。他由豳迁岐之后,励精图治,开创基业,功绩辉煌。这就为文王兴盛奠定了坚实的基础。后二章略叙文王制胜之功。文王继承太王遗烈,文治武备日盛,故使周之势力更加强大。八章写文王威震混夷。自太王以来从未绝灭对混夷的愠怒,而混夷也不能有损于我周家的声誉。由于文王施行德政,归附日众,故昔日柞棫茂密之地,如今皆成坦途。混夷见状,心怀畏惧,纷纷逃窜,以致气喘吁吁。这“駾”、“喙”二字状混夷狼狈之相颇为传神。九章写文王以德化人。开头二句隐含着一个生动的故事:虞国、芮国之君相与争田,争讼久而不决,于是去请文王公断。二君进入周境,见其太平景象,因而感悟,争讼自然平息。这故事表明,文王之德感动了虞、芮二君,终于平息了这场争田风波,从而折服了虞、芮二国。从此,文王又有了率下亲上之臣,又有辅佐导引之臣,又有了奔告四方之臣,又有捍卫国家之臣。由上不难看出,周族的强盛固然始于文王,而奠基实自太王。

《诗序》说:“文王之兴,本由大王也。”玩“本由大王”之语,《序》似谓美太王之诗。此说符合诗意。方玉润《诗经原始》说:“此诗以地利言,……使非去邠逾梁,何以臣服戎狄?故地利之美者足以王,则《绵》诗之旨耳。”其说虽新,但并不确切。诗中言“地利”仅“周原膴膴,堇荼如饴”二句,余皆言太王察看地形、安顿百姓、规划田亩、营建宫室及文王制胜等等。很显然,此诗意在颂美太王开创之功,不在歌咏“地利之美”。

《绵》

《绵》

《诗经·大雅》篇名。《毛诗序》说:“《绵》,文王之兴,本由太王也。”宋朱熹《诗集传》:“此亦周公戒成王之诗。”清方玉润《诗经原始》:“地利之美者足以王,是则《绵》诗之旨耳。”近人吴闿生《诗义会通》:“盖亦周公所作以戒成王,告以王业之艰难尔。”今人陈子展《诗经直解》:“叙述太王迁岐之诗。”此诗是记载并颂美周代古公亶父率领周人由豳迁到歧山之南周原的业绩的史诗。以色彩鲜明的语言叙写劳动场面具体生动;记述历史事件有条有理。

绵

古公亶父,来朝走马; 率西水浒,至于岐下。爰及姜女,聿来胥宇。

周原, 堇荼如饴。 爰始爰谋, 爰契我黾; 日止日时,筑室于兹。

乃慰乃止,乃左乃右; 乃疆乃理,乃宣乃亩。自西徂东,周爰执事。

乃召司空,乃召司徒,俾立室家。其绳则直,缩版以载,作庙翼翼。

鼛之陾陾, 度之薨薨, 筑之登登, 削屡冯冯。 百堵皆兴,鼛鼓弗胜。

乃立皋门,皋门有伉。乃立应门,应门将将。乃立冢土,戎丑攸行。

肆不殄厥愠, 亦不陨厥问。 柞拔矣, 行道兑矣。 混夷矣,维其喙矣。

虞芮质厥成,文王蹶厥生。予日有疏附; 予日有先后; 予日有奔奏; 予日有御侮。

虽然这首叙事诗《绵》与《大明》等一样,是周民族发展的史诗之一。但在这首诗里,我们却可以看到更多的、更详尽的周民族人民日常生活的动人情景。从作者的立意不难看出,颂扬周民的祖先古公亶父由豳迁岐,重建家园以及文王驱逐混夷、安居乐业的丰功伟绩是诗旨所在。然而,诗中所描写的无疑要丰富得多,广阔得多。一旦作者把笔触伸向日常的具体的劳作中,劳动人民的形象,他们的历史地位就不能不被有意无意地勾勒出来。因为历史的主体创造者毕竟是人民,而不是那些高高在上的神或帝王将相等等。

《绵》与《生民》、《公刘》是公认的《大雅》 中叙事突出的三篇。在内容上,《公刘》与《绵》甚称姊妹篇。《公刘》篇写周人由邰到豳的一次大迁移,从起程到定居营建,都有周详的描画。《绵》则是周民在古公亶父的率领下,由豳至岐下的又一次移民。从豳地的情景,到勘测地形,求神占卜,丈量田畴,经营房室乃至出征祭坛,平定混夷,诗篇写得上下雄挥天成,错落有致。

作者是按照时间和空间的先后顺序展现这一图画的。惟其如此,这些复杂,广阔的生活情景才不给人以凌乱之感。同时,我们应当注意到古代汉语在文字处理上简洁精炼的特点。古汉语的长处之一在于它的文字具有很大的伸缩性和包容性,比如“绵绵瓜瓞 (音迭),民之初生”几个字,就让人领略到周民住地居家兴旺、物阜民丰的质朴风情。它给我们以丰富的想象的余地,并且在行文方面,显得简洁雅健,具有很强的概括性。

但另一方面,正是古汉语文字的概括性和包容性,却牺牲了它在文字表达上的细腻和丰满,未免干涩生硬之嫌。因此,我们在读象《绵》这样的叙事诗时,必须努力拓展自己的想象能力,用心灵的活力和经验去激活包蕴在文字里的丰富内涵,尽可能全面地完整地领略其中的艺术风采。

《绵》的第一章,作者简括介绍了周民初居豳地的基本情况,为整首诗奠定了总的基调和氛围。如果把开篇视为一个全景镜头,那么第二章则出现了古公亶父的特写。我们仿佛看到,他与妻子沿着哗哗的渭水边湄,悠闲地欣赏着、观察着四下的山山水水,马儿时而引颈噬叶,时而俯身饮水,自得地踱着号子,间或撒腿狂奔,……随着亶父夫妇寻找新的去处的视线,周原渐渐地扑入我们的视野:

“周原(音武, 肥美的意思), 堇荼如饴。”不但周地原野平畴,水草丰美,就连那遍地的苦菜都长得象糖一样甘甜。读到这里,我们也不禁留恋起这个地方来了。可以想见得到,那杂草丛中潜藏的野兔,绿油油的水草边淙淙奔流的小溪,沃野上点缀着一株株如盖如伞的树木,鸟儿在上面作窠鸣叫……作者仅用了八个字就引得我们如此丰富的联想,真不愧是驾驭文字的行家高手!

这样美好的地方,自然是要留住的。很自然地,大家随后而到,又是商量又是比划,刻甲占卜,乞问上苍的意志。得知神灵“日止日时,”方才“筑室于兹”。

下面的一段文字要算全诗最精彩的片断了。作者用了一连串的排比句式,把周民繁忙、紧张而又愉快的劳动场面有声有色地用文字表达了出来。

象“乃慰乃止,乃左乃右,乃疆乃理,乃宣乃亩”这样的排比句式是较明显的,但许多字面上不明显的迭句排比,则由于内在时间上的连续性而给人动作的节奏感和协调感。比如第六章,铲土、倒土、捣土、削墙,“百堵皆兴,鼛 (音高,大鼓) 鼓弗胜。”简直写绝了。这是历来人们称颂叫好的段落。 好比一首浑厚的劳动交响曲, 让人看后激越振奋。“陾陾(音仍)”、“薨薨 (音轰)”、“登登”,“冯冯”, 此起彼伏, 一声高过一声,构成了巨大的声响以至把巨大的鼛鼓之声都淹没了。本来鼛鼓是为了鼓舞大家的力量,提高劳动者的精绪的,但百堵之墙兴起时,劳动时动作及欢呼的音响竟盖过了它。这在文字处理上,作者是巧妙地把鼛鼓作为一个借喻的对象,通过与它的比较,人们的高昂的劳动干劲和热情就得到了形象的比拟和再现。

《绵》里明白提到亶公与周文王,虽然在事件上,没有明显的界线,但至七、八两章,就突出了文王继承祖业,平定夷狄,外结邻邦,内用贤臣的伟绩。从第八章开始是叙事的转折点。“肆不殄厥愠,亦不陨厥问”两句大可以看作是对上文的承接和对下文的转合。这两句诗,翻译成现代汉语容易引起歧义,现在就有不同的译法。其实,《诗经》里有许多诗用民间口语开头,与诗的下文意义多不连贯,只是唱起来音节悠扬合拍,流利顺口。这两句引起歧义的地方,在于两个“厥”字,古代的“厥”作“其”讲,是指代词,那么它到底指代的谁呢?翻译成指带夷狄或文王的白话诗都讲得通,那就只好让读者各随其便了。

以下紧接着四个“矣”字,造成一个音调铿锵的语流场,让人觉得它有一种内在的力量,传神他写出了文王平夷的一往无敌。从中,我们感受到的与其说是开山除棘的战事,不如说是一种心理上的战斗意念,它的硝烟烽火,它的撕杀搏斗。

《绵》这首诗艺术上的成就,主要在于其结构的巧妙、赋陈事实之间排比和对话语词调的精心运用上,末了四句,诗人充满信心地宣告,我强大的周族有贤臣外交、良才参政、力士效力、猛将克敌、豪迈之情、溢于言表。它与开篇的一章相应和,预示着周族日渐强大的前途和未来。这样,就大致形成了一个哑铃式的“总体——局部——总体——”的结构框架。

曾经有人估算过,《诗经》中赋的运用占绝大多数。由于它“敷陈其事而直言之者也” (朱熹语),有直截了当的特点,所以很少引起人们研究的兴味。但在具体的诗篇中,它如何赋陈,如何安排结构,运用排比和对仗等句法,这对我们都有重要的参考价值,应当深入研究。

绵

绵绵瓜瓞,民之初生,自土沮漆。①古公亶父,

陶复陶穴,未有家室。②

古公亶父,来朝走马;③率西水浒,至于岐下。④

爰及姜女,聿来胥宇。⑤

周原,堇荼如饴。⑥爰始爰谋,爰契我龟。⑦

曰止曰时,筑室于兹。⑧

乃慰乃止,乃左乃右;⑨乃疆乃理,乃宣乃亩。⑩

自西徂东,周爰执事。(11)

乃召司空,乃召司徒,俾立室家。(12)其绳则直,

缩版以载,作庙翼翼。(13)

捄之陾陾,度之薨薨,(14)筑之登登,削屡冯冯。(15)

百堵皆兴,鼛鼓弗胜。(16)

乃立皋门,皋门有伉。(17)乃立应门,应门将将。(18)

乃立冢土,戎丑攸行。(19)

肆不殄厥愠,亦不陨厥问。(20)柞棫拔矣,行道兑矣。(21)

混夷駾矣,维其喙矣。(22)

虞芮质厥成,文王蹶厥生。(23)予曰有疏附,予曰有先后,

予曰有奔奏,予曰有御侮。(24)

【注释】 ①绵绵:绵延不绝貌。瓞(die 迭):小瓜。民:指周人。初生:谓周族最初的发展阶段。土:通“杜”,水名,在古邰地,即今陕西武功县。沮:“徂”的假借字,往,到。漆:水名,在古豳地,即今陕西邠县西北。邰为周始祖后稷所居之地,至其曾孙公刘,方离邰迁豳。②古公亶(dan 胆)父:即周太王,公刘的十世孙,周文王的祖父。古公为其尊号,亶父是其名字。初居于豳,因受戎狄侵扰,遂率族迁至岐山下的周地定居。陶:掘土为穴。复:同“𥨍”,从山崖旁往里挖的洞,即山洞。穴:从地面往下挖的洞,即地穴。家室:宫室之类的建筑物。③走马:驰马。④率:循着,沿着。西:豳地之西。水浒:水边,此指渭水边。岐下:岐山之下。岐山在今陕西岐山县东北。⑤爰:乃,于是。及:偕同。姜女:亶父之妻,姓姜,亦称太姜。聿:语助词。胥:观察。宇:住宅,此指建筑宫室的地基。⑥周:岐山之南的地名。原:平原。古公亶父率族迁至周原定居后,乃以周为族名和国号。:肥美。堇:野菜名,亦称堇葵,味苦。荼:又名苦菜。饴:用麦芽熬制的糖浆。⑦爰始爰谋:“始”与“谋”同义。契:钻刻。古人用龟甲占卜,先在其上钻一小孔,经火烧灼后出现裂纹,视其形状可预测凶吉,然后再用文字将占卜的结果刻在龟甲之上。⑧曰止曰时:指占卜的结果。曰,语助词。止,居住。时,“萳”之假借,与“止”同义。⑨慰:安。乃左乃右:给众人分配或左或右的居住区域。⑩疆:划定土地疆界。理:整治田地。宣:耕地松土。亩:开沟筑垄。(11)周:普遍。执事:工作,干活。(12)司空:掌管工程之官。司徒:掌管土地及征发徒役之官。俾:使。(13)绳:指绳墨,营建宫室之前先用其划正地基的经界。缩:捆束。版:筑墙时夹土的木板。载:通“栽”,指竖起木桩制约筑版以使之牢固。翼翼:严正貌。(14)捄(jiu纠,又读ju居):盛土于筐。陾(reng仍)陾:盛土声。度(duo夺):投,指填土于筑版之内。薨薨:填土声。(15)筑:捣土使之坚实。登登:捣土声。屡:古“娄”字,同“𪤁”,指土墙隆起之处。冯(ping平)冯:削土培墙声。(16)堵:墙壁。兴:动工。鼛(gao高)鼓:古代用以役事的大鼓,长一丈二尺。弗胜:指鼛鼓之声胜不过劳作之声。(17)皋门:王都的郭门。伉(kang抗):高大貌。(18)应门:王宫的正门。将将:庄严堂皇貌。(19)冢土:即大社,祭神的坛。冢,大。戎丑:大众。戎,大。丑:众。攸:所。行:往。(20)肆:至今。殄(tian舔):断绝。厥:其,指狄人。下文的“厥”指文王。愠:怒。陨:损失。问:声誉。(21)柞、棫:均灌木名。拔:剪除。兑:通行。(22)混(kun昆)夷:即昆夷,古种族名。駾(tui退):受惊奔窜。维其:何其。喙:通“𤸁”,疲困。(23)虞:古国名,故城在今山西平陆县东北。芮:古国名,故城在今山西芮城县西。质:请求裁判。成:两国结好。相传虞、芮二君争田,因久不相让,乃请文王评断。入周境后,双方深为人们之间的礼让之风所感动,便都将所争之田视为闲田,相互谦退,重新结好。蹶(gui 贵):感动。生:同“性”。(24)予:周人自称。曰:语助词。疏附:率下亲上之臣。先后:辅佐引导之臣。奔奏:奔走四方以宣王命之臣。奏,通“走”。御侮:抵御外侮之臣。

【译文】 大瓜小瓜串成行,周族初兴绪脉长,自杜迁到漆水旁。古公亶父创基业,筑窑挖洞把身藏,未造宫殿未建房。古公亶父本领大,清晨离豳驰骏马;沿着渭水向西奔,岐山脚下来安家。偕同妻子名姜氏,勘察地基忙规划。岐周平原真肥美,堇葵苦菜甜似饴。于是商量又考虑,占卜刻龟求神意。神说居此正合适,就把宫室建这里。大家安心住岐周,前后划定分左右;修起地界勤开垦,松土筑垄渠网稠。自西到东原野阔,人人干活不停留。大兴土木召司空,再命司徒调役工,各司其职显神通。拉直绳墨正地界,筑墙夹板不放松,建成宗庙美仪容。噌噌声响土入筐,倒土轰轰筑高墙,用力捣实声登登,削土乒乓意气扬。高墙百堵同时起,工地鼎沸鼓难响。王都郭门立起来,郭门高耸临四方。王宫正门立起来,正门庄严又堂皇。祭神高坛立起来,士民前往求吉祥。虽说狄人怒未消,文王声誉又何伤?丛生柞棫剪除尽,荒野道路已通畅。混夷受惊忙奔窜,疲困已极情凄怆。虞芮和好不相争,文王德高化其性。我有公卿率民附,我有良相辅国政,我有文臣宣王命,我有武将能制胜。

【集评】 《毛诗序》:“《绵》,文王之兴,本由大王也。”(《十三经注疏·毛诗正义》卷十六)

宋·朱熹:“一章言在豳,二章言至岐,三章言定宅,四章言授田居民,五章言作宗庙,六章言治宫室,七章言作门社,八章言至文王而服混夷,九章遂言文王受命之事。”(《诗集传》卷十六)

清·姚际恒:“(末章)以四句直收,章法甚奇,亦饶姿态。”(《诗经通论》卷十三)

清·方玉润:“《绵》追述周室之兴始自迁岐,民附也。”“自次章至此(指七章),皆经营迁居立国之事。落笔乃乘势带起下章,机局乃紧,否则平散无力矣。”“上章(指八章)威服强敌,此章(指九章)德感二君,周所以日盛而昌大也。收笔奇肆,亦饶姿态。”(《诗经原始》卷十三)

今·程俊英:“这是周族史诗之一。诗从古公亶父迁岐叙起,描写他开国奠基的功业;一直写到文王能继承古公的遗烈,修建宫室,平定夷狄,外结邻邦,内用贤臣,使周族日益强大。”(《诗经译注》,上海古籍出版社,1985年版)

【总案】 在周民族发展的历史上,古公亶父是一个影响极大的人物。相传他是周始祖后稷的第十二代孙,周文王的祖父,起初住在豳地,因不断受到戎狄等少数部族的骚扰,便率族迁至岐山之下的周原。从诗中可见,在迁岐定居、营建家园的过程中,古公亶父从两个方面开始了对于未来的创造:其一,是继承传统,发展农业。周民族本是从农业起家的,其始祖后稷就是一位农神。而今“周原,堇荼如饴”的地理环境,又提供了宜于耕种的条件,于是他便划定疆界,细分条理,使人遍耕土地,整治田垄。其二,是变革旧俗,大兴土木。周人原先所住的豳地属黄土层高原,又与戎狄相处,自然是居土穴,行戎俗。迁岐以后,广阔的平原需要他们改变生活方式,古公亶父主动顺应这一变化,“乃贬戎狄之俗,而营筑城郭室屋,而邑别居之”(《史记·周本纪》)。继承传统与变革旧俗的结合,使空旷荒凉的原野之上奇迹般地出现了田亩整齐、五谷茂盛、城郭宫室堂皇耸立的美好景象,一个强大国家的雏形展现在人们面前。至此,周民族最终摆脱了困境,开始走向兴盛,后来文王之所以能以殊勋垂誉青史,实在是有赖于古公亶父时代所奠定的强大基础。诗的最后两章忽然跨越时空,写文王驱逐混夷,威慑四方,用意也正在于此。这样一首描绘周人如何成就民族复兴伟业的诗篇,不是仍能给今天提供有益的启示吗?

绵

绵绵瓜瓞。

民之初生,

自土沮漆。

古公亶父,

陶复陶穴,

未有家室。

古公亶父,

来朝走马。

率西水浒,

至于岐下。

爰及姜女,

聿来胥宇。

周原,(韩作腜。)

堇荼如饴。

爰始爰谋,

爰契我龟,

曰止曰时,

筑室于兹。

迺慰迺止,

迺左迺右,

迺疆迺理,

迺宣迺亩。

自西徂东,

周爰执事。

乃召司空,

乃召司徒,

俾立室家。

其绳则直,

缩版以载,

作庙翼翼。

捄之陾陾,

度之薨薨,

筑之登登,

削屡冯冯。

百堵皆兴,

鼛鼓弗胜。

迺立皋门,

皋门有伉。

迺立应门,

应门将将。

迺立冢土,

戎丑攸行。

肆不殄厥愠,

亦不陨厥问。

柞棫拔矣,

行道兑矣。

混夷駾矣,

维其喙矣!

虞芮质厥成,

文王蹶厥生。

予曰有疏附,

予曰有先后,

予曰有奔奏,(齐奏作辏。鲁

予曰有御侮。奏作走。)

藤蔓上结着大瓜和小瓜,周民族刚刚形成,各部落就像这大瓜和小瓜一样连在一起。在沮漆二水边的杜地,古公亶父开始了艰难的创业生涯。挖地穴建窑洞住在地下,还没有像样的室家。

为躲避戎狄的侵逼,古公亶父一大早就率众离开老家,沿着豳西的漆水边,翻山越岭来到岐山下,和他的妻子太姜一起,勘察地形,商量定居安家。

岐山南的周原广平肥沃,苦味的堇荼苦菜,长得又肥又嫩,尝起来犹如甜麦芽。于是开始了大规模的营建规划。首先请来巫师刻龟占卜,此处定居是否吉祥?卦象显示两个字: 止与时。巫师解释说,此处定居建房,周族人民定会有福享。

于是安心住下来,把人们分到左边,分到右边,划分地界开垦荒地,挖出排水沟,平整出可耕地。从西到东,土地逐渐连成一片,所有人都为农事奔忙。

于是任命司空掌管建筑工程,又任命司徒掌管土地和劳力。由他们统一指挥建立室家。拉直绳子把地基丈量,再竖起夹板填土筑墙,落成宗庙庄严辉煌。

建筑工地十分繁忙,把土装进筐里只听铲土簌簌响,将土投进夹板之中,土震夹版轰轰响,捣实夹版中的土,耷声登登力量强。去掉夹墙版,乒乒乓乓用刀削平隆起的墙。百堵高墙同时竖起,眼看房屋峻工在望,擂响一丈二尺长的鼛鼓稍事休息,但无法止住这劳动的热情与繁忙。

太王的都城初具规模,建好城门,城门雄伟端庄。建起王宫的正门,正门富丽堂皇。又建起祭祀土神的大社坛,人民大众终于有了祭祀神明的地方。

周人始终不忘对戎狄的憎恨,也始终不忘对友邻的聘问。拔出柞树和棫树,打开了与外部联系的通道。混夷之敌见状奔逃,张口喘息,终日惶惶。

虞芮两国为争田地互不相让,来找文王诉讼评理。文王治理的大周乃是仁义之邦,感动虞芮国君相互亲爱不再争抢。文王说: 我有了团结朝廷上下的贤臣;我有了常居身边的参谋之臣; 我有了奔走四方专门与外国结好之臣;我还有了抵御外侮的勇猛之臣,这是大周兴旺发达之根。

本诗是周人自述开国历史的英雄史诗之一。九章,章六句。《毛诗序》 曰: “文王之兴,本由太王也。”全诗歌颂太王古公亶父由豳迁岐,开荒种地,修建宫室,建立国家,为周的兴旺发达奠定了基础。全诗以无比敬佩之情,称赞太王是一位伟大的民族领袖。

太王由豳地迁到岐山之下,既是避戎狄之乱,也是民族自身发展的需要。周人是一个农业文明相对发达的民族。后稷居邰,公刘迁豳,而太王徙岐。周人频繁迁移的目的,就是为了寻找适合农业生产发展的生存环境。后稷所居的邰地过于狭小,而公刘所居的豳地又“天气晚寒”,这些都是农业生产不利的条件。 太王迁至岐山, “周原”, 地势平坦肥沃, 有灌溉之利,这是已经人丁兴旺的周人,大规模从事农业生产的好地方,农业文明发达程度,在一定意义上表现为对自然的征服能力。《生民》是周人自述开国历史的第一篇诗。后稷尚处在母系社会的时代。那时的农业文明还只是表现在对各种可供饮食充饥的农作物的识别上。“诞降嘉种,维秬维秠,维穈维𦬊。”筛选良种,然后加以播种,“实坚实好,实颖实栗”,庄稼籽粒饱满,终于获得丰收。诗中描写“释之叟叟,烝之浮浮”,淘米做饭,尽享农业文明的成果。应该说这里描写的农业文明尚处在初始阶段。《公刘》是周人开国史诗的第二篇。公刘时代的周人,农业生产规模已经扩大。但彼时的农业生产,仍然表现出对自然的利用而不是对自然的征服。种田则“度其原隰”,区别平地和低湿的隰地,选择适合耕种的土地,“彻田为粮”,充分利用地势地利。定居则“夹其皇涧,溯其过涧”,依山傍水而居,充分利用大自然赋予他们的诸多便利。《绵》诗中的太王一改祖先的旧制,耕种时则 “迺疆迺理”,丈量土地,划分田界,把土地分割成块,确定了土地的所有权和使用权,这实际上为后来的井田制奠定了基础。“迺宣迺亩”,挖掘排水沟,使土地垄亩成行,改变了粗放的耕作方式,提高了土地抵御自然灾害的能力。太王率领周人向生产的广度和深度进军,充分显示了征服自然的能力,这是后稷和公刘时代所无法比拟的。

农业文明的另一个重要标志,是人和土地结合的稳定程度。这种稳定不能仅仅理解为在一个地方居住的时间长短,更重要的是人与自然的关系是否和谐,大自然向人类提供的生存条件是否优厚,以及人们究竟能在何种程度上对这些条件加以利用。公刘居豳地,中经庆节、皇仆、差弗、毁隃、公非、高圉、亚圉、公叔祖类,历经十代而传至太王,时间不可谓不长久矣,但周人在豳地“陶复陶穴,未有室家”。穴居地下,没有象样的室家,居室的简陋,生活环境的恶劣,必然限制民族的自身发展。古公亶父,为了寻找更好地生存环境,“来朝走马,沿西水浒,至于岐下”。这是一次伟大的民族迁移,大自然为周民族的发展提供了充足的条件,太王中经王季而到文王,只隔一代便强盛起来。太王来到岐山后,展开了大规模的基本建设。竖版筑墙,一时间百堵高墙同时而起,规模之大,速度之快,正是周民族兴旺发达的有力佐证。房屋建在地面之上,既可以保暖,又可以吸收充分的阳光,彻底改变了穴居地下只求暖和的生活习惯。房屋建筑格局的改变,使周人有了较为舒适的生活环境,可以专心致志地从事农业生产,这是岐地农业生产进一步发达的重要前提,也只有在这样的条件下,太王才把他的民族逐步发展成国家的雏形。他任命司空、司徒等官吏,协助他指挥周人的农业生产和土建工程,因事设职初步建立统治机构。他建立宗庙以祭祖; 建立皋门、应门以显示自己的权威和力量; 建立冢土大社以祭地,显示对赖以生存的土地高度重视。国家雏形的建立,为周民族最终建立统一的奴隶制国家政权奠定了基础。

本诗最后两章,人们的看法不尽一致。我们还是从两章诗的具体内容出发加以分析。第八章述文王开辟道路,犬夷惊走。第九章应是以文王的口气自述其有文臣武将帮他治国。后人多以为这是对文王的赞扬。孙《批评诗经》说:“上面述迁岐事,历历详备,舒徐有度,至此则如骏马下坂,将近百年事数语收尽,笔力雄劲,绝有态,顾盼快意。”尽管孙对此大加赞扬,但他仍然把本诗的内容分成两部分,前半颂太王,后半颂文王; 前半篇幅较长,后半篇幅较短。他没有看出后两章诗与前面七章诗的内在联系。诗的第八章与第九章叙文王的业绩,意在展示文王的成功与太王事业的紧密联系。第八章“犬夷惊走”,正是紧扣第一章太王迁岐而言。太王由豳迁岐是为避戎狄侵逼,说明他的力量还不足以抵御戎狄, 而到了文王的时代, “混夷駾矣,维其喙矣”,已经惊恐万状地逃跑了。周人由弱到强,太王功不可没。本诗第九章述文王有文臣武将参与治国,这同本诗第五章太王任命司徒、司空遥相呼应。太王任命官吏主要是解决摆在面前的生产和土建的急迫任务,而到了文王时代,已经是人才荟萃,文武齐备,“予曰有疏附,予曰有先后,予曰有奔奏,予曰有御侮。”疏附,是能使群臣亲密团结之人,应该是王的辅相;先后,是常随君王身边之人,应该是谋士; 奔奏,即奔走,是能奔走四方之人,应该是交游各国的外交官;御侮,是能抵御外侮之人,应该是骁勇善战的武将。这些人全心全意帮助文王治理天下。从太王的司空、司徒,到文王的文臣武将,实际上这是在叙述一个国家由初具规模到不断完善的过程。由此可见,诗的后两章,明写文王,实则是对太王事业深远影响的赞美,用文王的成功,反托太王的伟大。后两章与前七章,在内容上一脉相承,是一个完整的有机体,而不应该把本诗对太王和文王的叙述,视为相互游离的两部分。

宏大场面的描写,把周人的创业活动淋漓尽致地加以渲染,这是本诗艺术上的特点之一。本诗第二章写太王由豳迁岐,使我们看到了一幅太王骑着快马,率领周人,浩浩荡荡,跋山涉水,不畏艰险的民族大迁移的壮烈历史画卷。本诗三、四两章,描写太王来到长满堇荼的周原,占龟问卜、商量计议、丈量土地、开荒种地。“自西徂东,周爰执事”。从西到东土地连成一片,所有人都在为农事奔忙。把劳动作为描写的中心,充分展示了一个勤劳的民族,奋发向上的创业精神。本诗第七章十分成功地描写太王土建工程完成后,都城的规模和气魄:“迺立皋门,皋门有伉,迺立应门,应门将将; 迺立冢土,戎丑成行。”都城的城门,高高耸立;宫殿正门富丽堂皇;祭土神的冢土大社前,人们成群结队祈祷神明赐福,一派虔诚模样。由皋门而应门,由应门而冢土,从外到里,写尽王都的壮观景象,充分展示了太王的王者气魄。从以上宏大场面描写中,我们仿佛看到了一个民族前进的历史脚步,以及他们勇敢奔向未来的坚定信心。

听觉形象的塑造,是本诗艺术上的另一个特点。本诗第六章写建筑工地的繁忙景象。诗人匠心独运,避开正面描写,另辟蹊径,一连用了四个象声词描写建筑工地的各种声音。“捄之陾陾”(réng),这是铲土的声音; “度之薨薨”,这是将土投进夹版中的声音; “筑之登登”,这是夯实夹版中土的声音;“削屡冯冯”(ping),这是撤掉夹版,把筑起的墙削平的声音。声音的不断变换,反映了建房筑墙的全过程。陾陾、薨薨、登登、冯冯的声音交织在一起,汇合成一首赞美劳动的交响曲,声音之响亮,气势之豪壮,把指挥劳动的一丈二尺长的鼛(gao)鼓的声音都湮没了。听觉形象的塑造,有力地烘托了劳动场面的热烈,劳动者的欢欣。这一成功的描写,使本诗毫无愧色地成为后世各种文学体裁中塑造听觉形象的鼻祖。

绵

〔原文〕

绵绵瓜瓞。

民之初生,

自土沮漆。(齐土作杜。)

古公亶父,

陶复陶穴,(三家复作𥨍。)

未有家室。

(瓞、漆、穴、室,脂部。)

古公亶父,

来朝走马。(韩走作趣。)

率西水浒,

至于岐下。

爰及姜女,

聿来胥宇。

(父、马、浒、下、女、宇,鱼部。)

周原,(韩作腜。)

堇荼如饴。

爰始爰谋,

爰契我龟,(齐契作挈。)

曰止曰时,

筑室于兹。

(饴、龟、时、兹,之部。)

迺慰迺止,

迺左迺右,

迺疆迺理,

迺宣迺亩。

自西徂东,

周爰执事。

(止、右、理、亩、事,之部。)

乃召司空,

乃召司徒,

俾立室家。

其绳则直,

缩版以载,(齐版作板。)

作庙翼翼。

(徒、家,鱼部。直、载、翼,之部。)

捄之陾陾,

度之薨薨,

筑之登登,

削屡冯冯。

百堵皆兴,

鼛鼓弗胜。

(陾、薨、登、冯、兴、胜,蒸部。)

迺立皋门,(韩皋作高。)

皋门有伉。(韩伉作闶。)

迺立应门,

应门将将。(鲁将作锵。)

迺立冢土,

戎丑攸行。

(伉、将、行,阳部。)

肆不殄厥愠,

亦不陨厥问。

柞棫拔矣,

行道兑矣。

混夷駾矣,(三家駾作突。)

维其喙矣! (三家喙作呬。)

(愠、 问, 文部。 拔、 兑、駾、 喙,祭部。)

虞芮质厥成,

文王蹶厥生。

予曰有疏附,(鲁曰皆作聿。

予曰有先后,齐疏作胥。)

予曰有奔奏,(齐奏作辏。鲁

予曰有御侮。奏作走。)

(成、生,耕部。附、后、奏、侮,侯部。)

〔译文〕

藤蔓上结着大瓜和小瓜,周民族刚刚形成,各部落就像这大瓜和小瓜一样连在一起。在沮漆二水边的杜地,古公亶父开始了艰难的创业生涯。挖地穴建窑洞住在地下,还没有像样的室家。

为躲避戎狄的侵逼,古公亶父一大早就率众离开老家,沿着豳西的漆水边,翻山越岭来到岐山下,和他的妻子太姜一起,勘察地形,商量定居安家。

岐山南的周原广平肥沃,苦味的堇荼苦菜,长得又肥又嫩,尝起来犹如甜麦芽。于是开始了大规模的营建规划。首先请来巫师刻龟占卜,此处定居是否吉祥?卦象显示两个字: 止与时。巫师解释说,此处定居建房,周族人民定会有福享。

于是安心住下来,把人们分到左边,分到右边,划分地界开垦荒地,挖出排水沟,平整出可耕地。从西到东,土地逐渐连成一片,所有人都为农事奔忙。

于是任命司空掌管建筑工程,又任命司徒掌管土地和劳力。由他们统一指挥建立室家。拉直绳子把地基丈量,再竖起夹板填土筑墙,落成宗庙庄严辉煌。

建筑工地十分繁忙,把土装进筐里只听铲土簌簌响,将土投进夹板之中,土震夹版轰轰响,捣实夹版中的土,耷声登登力量强。去掉夹墙版,乒乒乓乓用刀削平隆起的墙。百堵高墙同时竖起,眼看房屋峻工在望,擂响一丈二尺长的鼛鼓稍事休息,但无法止住这劳动的热情与繁忙。

太王的都城初具规模,建好城门,城门雄伟端庄。建起王宫的正门,正门富丽堂皇。又建起祭祀土神的大社坛,人民大众终于有了祭祀神明的地方。

周人始终不忘对戎狄的憎恨,也始终不忘对友邻的聘问。拔出柞树和棫树,打开了与外部联系的通道。混夷之敌见状奔逃,张口喘息,终日惶惶。

虞芮两国为争田地互不相让,来找文王诉讼评理。文王治理的大周乃是仁义之邦,感动虞芮国君相互亲爱不再争抢。文王说: 我有了团结朝廷上下的贤臣;我有了常居身边的参谋之臣; 我有了奔走四方专门与外国结好之臣;我还有了抵御外侮的勇猛之臣,这是大周兴旺发达之根。

〔评介〕

本诗是周人自述开国历史的英雄史诗之一。九章,章六句。《毛诗序》 曰: “文王之兴,本由太王也。”全诗歌颂太王古公亶父由豳迁岐,开荒种地,修建宫室,建立国家,为周的兴旺发达奠定了基础。全诗以无比敬佩之情,称赞太王是一位伟大的民族领袖。

太王由豳地迁到岐山之下,既是避戎狄之乱,也是民族自身发展的需要。周人是一个农业文明相对发达的民族。后稷居邰,公刘迁豳,而太王徙岐。周人频繁迁移的目的,就是为了寻找适合农业生产发展的生存环境。后稷所居的邰地过于狭小,而公刘所居的豳地又“天气晚寒”,这些都是农业生产不利的条件。 太王迁至岐山, “周原”, 地势平坦肥沃, 有灌溉之利,这是已经人丁兴旺的周人,大规模从事农业生产的好地方,农业文明发达程度,在一定意义上表现为对自然的征服能力。《生民》是周人自述开国历史的第一篇诗。后稷尚处在母系社会的时代。那时的农业文明还只是表现在对各种可供饮食充饥的农作物的识别上。“诞降嘉种,维秬维秠,维穈维𦬊。”筛选良种,然后加以播种,“实坚实好,实颖实栗”,庄稼籽粒饱满,终于获得丰收。诗中描写“释之叟叟,烝之浮浮”,淘米做饭,尽享农业文明的成果。应该说这里描写的农业文明尚处在初始阶段。《公刘》是周人开国史诗的第二篇。公刘时代的周人,农业生产规模已经扩大。但彼时的农业生产,仍然表现出对自然的利用而不是对自然的征服。种田则“度其原隰”,区别平地和低湿的隰地,选择适合耕种的土地,“彻田为粮”,充分利用地势地利。定居则“夹其皇涧,溯其过涧”,依山傍水而居,充分利用大自然赋予他们的诸多便利。《绵》诗中的太王一改祖先的旧制,耕种时则 “迺疆迺理”,丈量土地,划分田界,把土地分割成块,确定了土地的所有权和使用权,这实际上为后来的井田制奠定了基础。“迺宣迺亩”,挖掘排水沟,使土地垄亩成行,改变了粗放的耕作方式,提高了土地抵御自然灾害的能力。太王率领周人向生产的广度和深度进军,充分显示了征服自然的能力,这是后稷和公刘时代所无法比拟的。

农业文明的另一个重要标志,是人和土地结合的稳定程度。这种稳定不能仅仅理解为在一个地方居住的时间长短,更重要的是人与自然的关系是否和谐,大自然向人类提供的生存条件是否优厚,以及人们究竟能在何种程度上对这些条件加以利用。公刘居豳地,中经庆节、皇仆、差弗、毁隃、公非、高圉、亚圉、公叔祖类,历经十代而传至太王,时间不可谓不长久矣,但周人在豳地“陶复陶穴,未有室家”。穴居地下,没有象样的室家,居室的简陋,生活环境的恶劣,必然限制民族的自身发展。古公亶父,为了寻找更好地生存环境,“来朝走马,沿西水浒,至于岐下”。这是一次伟大的民族迁移,大自然为周民族的发展提供了充足的条件,太王中经王季而到文王,只隔一代便强盛起来。太王来到岐山后,展开了大规模的基本建设。竖版筑墙,一时间百堵高墙同时而起,规模之大,速度之快,正是周民族兴旺发达的有力佐证。房屋建在地面之上,既可以保暖,又可以吸收充分的阳光,彻底改变了穴居地下只求暖和的生活习惯。房屋建筑格局的改变,使周人有了较为舒适的生活环境,可以专心致志地从事农业生产,这是岐地农业生产进一步发达的重要前提,也只有在这样的条件下,太王才把他的民族逐步发展成国家的雏形。他任命司空、司徒等官吏,协助他指挥周人的农业生产和土建工程,因事设职初步建立统治机构。他建立宗庙以祭祖; 建立皋门、应门以显示自己的权威和力量; 建立冢土大社以祭地,显示对赖以生存的土地高度重视。国家雏形的建立,为周民族最终建立统一的奴隶制国家政权奠定了基础。

本诗最后两章,人们的看法不尽一致。我们还是从两章诗的具体内容出发加以分析。第八章述文王开辟道路,犬夷惊走。第九章应是以文王的口气自述其有文臣武将帮他治国。后人多以为这是对文王的赞扬。孙《批评诗经》说:“上面述迁岐事,历历详备,舒徐有度,至此则如骏马下坂,将近百年事数语收尽,笔力雄劲,绝有态,顾盼快意。”尽管孙对此大加赞扬,但他仍然把本诗的内容分成两部分,前半颂太王,后半颂文王; 前半篇幅较长,后半篇幅较短。他没有看出后两章诗与前面七章诗的内在联系。诗的第八章与第九章叙文王的业绩,意在展示文王的成功与太王事业的紧密联系。第八章“犬夷惊走”,正是紧扣第一章太王迁岐而言。太王由豳迁岐是为避戎狄侵逼,说明他的力量还不足以抵御戎狄, 而到了文王的时代, “混夷駾矣,维其喙矣”,已经惊恐万状地逃跑了。周人由弱到强,太王功不可没。本诗第九章述文王有文臣武将参与治国,这同本诗第五章太王任命司徒、司空遥相呼应。太王任命官吏主要是解决摆在面前的生产和土建的急迫任务,而到了文王时代,已经是人才荟萃,文武齐备,“予曰有疏附,予曰有先后,予曰有奔奏,予曰有御侮。”疏附,是能使群臣亲密团结之人,应该是王的辅相;先后,是常随君王身边之人,应该是谋士; 奔奏,即奔走,是能奔走四方之人,应该是交游各国的外交官;御侮,是能抵御外侮之人,应该是骁勇善战的武将。这些人全心全意帮助文王治理天下。从太王的司空、司徒,到文王的文臣武将,实际上这是在叙述一个国家由初具规模到不断完善的过程。由此可见,诗的后两章,明写文王,实则是对太王事业深远影响的赞美,用文王的成功,反托太王的伟大。后两章与前七章,在内容上一脉相承,是一个完整的有机体,而不应该把本诗对太王和文王的叙述,视为相互游离的两部分。

宏大场面的描写,把周人的创业活动淋漓尽致地加以渲染,这是本诗艺术上的特点之一。本诗第二章写太王由豳迁岐,使我们看到了一幅太王骑着快马,率领周人,浩浩荡荡,跋山涉水,不畏艰险的民族大迁移的壮烈历史画卷。本诗三、四两章,描写太王来到长满堇荼的周原,占龟问卜、商量计议、丈量土地、开荒种地。“自西徂东,周爰执事”。从西到东土地连成一片,所有人都在为农事奔忙。把劳动作为描写的中心,充分展示了一个勤劳的民族,奋发向上的创业精神。本诗第七章十分成功地描写太王土建工程完成后,都城的规模和气魄:“迺立皋门,皋门有伉,迺立应门,应门将将; 迺立冢土,戎丑成行。”都城的城门,高高耸立;宫殿正门富丽堂皇;祭土神的冢土大社前,人们成群结队祈祷神明赐福,一派虔诚模样。由皋门而应门,由应门而冢土,从外到里,写尽王都的壮观景象,充分展示了太王的王者气魄。从以上宏大场面描写中,我们仿佛看到了一个民族前进的历史脚步,以及他们勇敢奔向未来的坚定信心。

听觉形象的塑造,是本诗艺术上的另一个特点。本诗第六章写建筑工地的繁忙景象。诗人匠心独运,避开正面描写,另辟蹊径,一连用了四个象声词描写建筑工地的各种声音。“捄之陾陾”(réng),这是铲土的声音; “度之薨薨”,这是将土投进夹版中的声音; “筑之登登”,这是夯实夹版中土的声音;“削屡冯冯”(ping),这是撤掉夹版,把筑起的墙削平的声音。声音的不断变换,反映了建房筑墙的全过程。陾陾、薨薨、登登、冯冯的声音交织在一起,汇合成一首赞美劳动的交响曲,声音之响亮,气势之豪壮,把指挥劳动的一丈二尺长的鼛(gao)鼓的声音都湮没了。听觉形象的塑造,有力地烘托了劳动场面的热烈,劳动者的欢欣。这一成功的描写,使本诗毫无愧色地成为后世各种文学体裁中塑造听觉形象的鼻祖。

绵蛮/绵绵/绸/绸缪/绿

绵

读音m·ian(ˊ),为ian韵目,属an—ian—uan—üan韵部。弥延切,平,仙韵。

❶丝棉。白居易诗:“桂布白似雪,吴绵软于云。”

❷连续不断。

❸薄弱;软弱;柔软。

❹草棉和木棉的统称。

绵mián

软,弱:十五六岁的孩子,正是窜个子的时候,长得~了点儿那属正常。(陈世凯《岁月踏歌》)

绵

1. 说话客气、委婉、态度恭顺。如:“你把婆婆抹和好,嘴绵些,妈妈叫上,三顿五食给你饭做上,进门就有便已饭吃。”如:“那个人话绵事硬,你连傢缠不过。”2. 秤称量出的重量比标准衡器微多,买方吃亏。如:“张家铺铺子的秤绵着哩,你到刘家买去。”

绵mián

❶又作“免”。分量稍欠缺。〔例〕咱把丑话可说在头里,分量可绵点,反正也差不了二两。(店28)∣“你约约够了吗?你约约有一斤吗?”“就这个,放这个,放一个小点儿的。”“多了也不要,多了我还给你。”“还免点儿吧?”“免点儿就免点儿吧。”“少给一分。”(究275)

❷性情沉稳、塌实、细致。〔例〕有这么一句话说得好:“手艺学成,脾气得绵。”做活儿的时候还得认真,一时一刻也不能大意,一大意就出错,不管你多好的手艺,也不能自满。(全四313)

绵mian2

(形)❶软而韧;不脆:这简直象皮糖,好~啦。|花生没炒脆,吃起~得很。

❷拖塌;疲塌:厂里八点上班,他总要~够七点三十五才起床。(成报80.5.4)

❸纠缠;磨烦:要赚畜牲钱,跟倒畜牲~。(籁366)

绵mian21mian21

性行疲沓迟缓而多纠缠。《玉篇·糸部》: “绵,弥然切,新絮也,缠也,绵绵不绝。”《增韵·僊韵》: “绵,缠绵,绸缪也。”《淮南子·主术》: “缠绵经宂。”“缠绵” 同义连文。民国二十一年《万源县志》卷五《教育门·谚语》: “要赚畜牲钱,要同畜牲绵。”谓需耐心照料饲养。唐枢《蜀籁》卷一: “一要人工二要钱,三要粪草四要绵。”此谓种庄稼需耐心侍弄。沙汀《淘金记》三: “彭胖是个出名的皮糖性格,比他还绵,是很难说动的。”

绵

〔mian〕

绵软 〔mian ruan〕 nes; nesloub loub.

绵羊 〔mian yang〕dab yongxmianx yangl.

〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。 〗、上犹社溪〖

〗、上犹社溪〖 〗。

〗。 〗。

〗。

绵綿*緜mián

❶指丝绵

△ ~绸。

❷接连不断

△ ~亘∣连~。

❸柔软;薄弱

△ ~软。

【注意】跟“棉”不同。

绵緜

❶蚕丝结成的片或团:丝~︱~里藏针。

❷连续不断:~长(chang)︱~亘(gen)︱~联︱~~︱~延︱缠~︱连~︱缠~悱(fei)恻(ce)。

❸柔软;单薄:~软︱~薄︱~力︱软~~。

○~密(细密周到)︱芊(qian)~(草木茂密繁盛)。

绵mián

❶ 丝绵。

❷ 连续不断:绵延│连绵不断。

❸ 像丝绵那样柔软、单薄:绵薄│绵软。

绵mián

❶因为受潮而不脆。如:饼干都搁~了。

❷重量上有欠缺。如:分量~了点儿。

❸水晶石上的瑕疵。如:这块茶晶上有一点儿~。

绵mian

绵薄 绵长 绵绸 绵亘 绵和 绵力 绵连 绵密 绵绵绵软 绵甜 绵延 绵羊 绵纸 绵子1 缠绵 海绵 连绵 联绵水绵2 丝绵 绵白糖 海绵田 联绵字 软绵绵 绵薄之力 绵里藏针 绵力薄材 绵绵不断 绵言细语 缠绵悱恻 连绵不断 福寿绵长稍尽绵薄 文思绵密 烟雨绵绵 阴雨连绵

绵mián

丝绵或棉花:心内发膨胀,口中无滋味,脚下如~,眼中似醋。(十二·262)

绵mián

同“綿”。

亦作“緜”。精細之絲綿。《急就篇》卷二:“絳緹絓紬絮綿。”《廣韻·平仙》:“精曰綿,粗曰絮。”晉·東皙《餅賦》:“弱如春緜,白如秋練。”清·汪汲《事物原會》:“棉花種爲番使黄始所傳。晉·顧微《廣州記》:‘蠻俗不蠶,採木緜爲絮……緜有三:一曰絲緜,出于蠶緝;一曰木緜,出于交廣,名斑枝花;一曰草緜,緜花是也。’”

绵mián

〖名词〗

州名。治所在今四川绵阳县(1)。《泷冈阡表》:为道州判官,泗、绵二州推官。——做过道州判官和泗、绵二州推官。

绵緜mián

❶ 丝绵。《世说新语·规箴》:“常自带绛~绳著腰中。”白居易《新制布裘》:“桂布白似雪,吴~软于云。”

❷ 延续不断。《谷梁传·文公十四年》:“长毂五百乘,~地千里。”张衡《思玄赋》:“潜服应以永靖兮,~日月而不衰。”

❸ 久远。陆机《饮马长城窟行》:“冬来秋未反,去家邈以~。”

❹ 薄弱,软弱。《汉书·严助传》:“且越人~力薄材,不能陆战。”

绵*綿;△緜mian

C3E0

❶丝绵:~绸/~纸/~里藏针。

❷连绵不断;联结细密:~长/连~/~亘/~密/~延/~~。

❸久;远:~邈/~远。

❹薄弱;软弱:~薄/~力/~弱。

柳絮

绵(柳绵;香绵) 柳花 柳绒 柳棉 粉絮 花絮 絮花 雪絮 杨白花 杨白歌

纷飞的柳絮:霏霏玉屑 霏霏珠玉 珠玉霏霏

纷纷坠落如雨的柳花:杨花雨

随风飘悠的絮花:风絮

飘忽如烟的柳絮:烟絮

带露的花,随风飘荡的柳絮:露花风絮

(柳树花:柳絮)

另见:柳条 飞扬

薄弱

绵 疏薄 不雄厚

力量、论据等薄弱:单薄 薄设设 薄湿湿

力量单薄,地域狭小:地削兵弱

微小单薄:菲(菲薄;~才薄学) 轻薄 微薄 俭薄 酸薄 标末 轻鲜 浅鲜 鲜浅 薄少

贫乏微薄:贫微 瘠薄

粗劣微薄:陋薄

空虚薄弱:虚(虚弱;虚单)

十分单薄的样子:薄薄怯怯

(不雄厚,不坚强:薄弱)

延续

延(延留;~烧;蔓~;遗~;~年益寿) 引 ![]() 绵 继嗣

绵 继嗣

伸展延续:袤延

发展延续:开嗣 阐绎

延续但有时停顿:不断(~涌现)

延续很久:绵长 长迤 遐延

永久延续:鸿延

曲折延续的样子:蜿(蜿蜿;蜿蜒)

缠绕1

绕(绕缭;线~) 绞(根~怪石)绵(绵络) 撩 缭(缭绕;绍缭)缴(缴绕;缴缠) 罥 营(营藟;朱丝~之) 扭(扭结) 藟(萦藟)缕络 绕萦 盘萦 盘袅 缠络 缠縻 缠萦 缠仗 拘缠 板蔓

互相缠绕:纠(纠缠;纠结;纠戾;纠捩;纠纆;纠蓼;纠缪;缠纠) 结(缠结;盘结;扭结;交结) 绞(绞结;绞缠) 樛(樛结;樛缠) 缪(缪缠;缪紾;缪绕) 絭 相缭 交缠

交错纠缠:错缪

卷曲缠绕:盘纠

牵连缠绕:钩缠

弯曲缠绕:蟠屈缭纠

盘曲缠绕:蟠蟉 蟠络

回旋缠绕:槃 云回 转踅 萦结 云迴转踅

重叠缠绕:叠绕

悬空缭绕:悬绕

牢固缠结:锢结

缠绕的样子:纠纠 萦萦 缭缭 缧缧 绕绕

盘曲纠结的样子:蟠结

缠绕相连的样子:缭纠

交错纠缠的样子:胶葛 胶輵 轇輵

(条状物回旋地绕在别的物体上:缠绕)

另见:围绕 交叉 弯曲

连续

连(连及;连注;连属;连延;连次;连牵) 赓 绵(绵络) 接(接续;相接) 踵系 踵跖 纚属随属 频数 鸿絧 继续 联续 踵续 踵继 比肩 频数 相率(~来归)

一个跟着一个:遝(行人杂~) 相继 相属 相仍 相次 相寻(~失守) 相率(~来归)

循环相继:终复

其多如云,一个接一个:云摩

融通、连续的样子:鸿洞

(一个接一个:连续)

遥远

遥(超遥;远遥;遐遥) 远(远遐;远忽;窎远;积远;悠远;疏远;寥远;逖远;辽远;荒远;穷远;遐远;迢远;阔远;长远;远天远地) 卓(卓远) 渺(渺远) 缅(缅远;缅邈;悠缅;遥缅)邈(邈远;邈绵;悠邈;迢邈;寥邈;迥邈;旷邈) 绵(绵远;绵眇;绵邈) 迥(迥远;迥辽;迥逖;迥邈) 窎(窎远) 险 隃 超(超远;超洞;超遥) 谩 旷(悠旷) 霞 辽(辽卓;辽迥;辽越;辽遥;辽阔;辽缅;辽邈;辽夐;辽绝;辽廓) 眇(眇眇;眇绵) 芒 遐(遐迥;遐邈;遐阔)云汉 荒绝 悠脩 悠悠(~前程) 百丈 云极 茫茫 超洞 遐修 遐悠 遐夐 遐迩 遐尔 遐缅 遐幽 遐缅 遐悠 迢迢

远,绝远:鬼(~区)

空间辽远:修裔 悠远 空远

广大辽远:广远 广运 遐长 遐广

幽晦广远:溟漠

平坦广远:平漫

广远的样子:漫(澶漫;长川浩~) 渺然

广阔辽远的样子:浩茫

广阔遥远:渺邈 渺漫

宽广辽远:袤远

空阔辽远:仓茫

空旷遥远:阔迥

渺茫遥远:杳远 杳邈

荒僻辽远:辟远

偏僻荒远:僻远 旷绝

偏僻而遥远:偏远 赊僻 隐僻

阻隔遥远:阻阔

险阻而遥远:阻远 阻夐

远得无影无踪:九宵云外

遥远得如隔山河:邈若山河 邈若河山

非常遥远,如高山大海相隔:邈若山河

极为遥远:云漠 穷天穷地 青山一发 十万八千里

遥远的样子:莽渺 缅渺 遽遥 泂泂 飘飖 荒忽 憬彼 憬憬 邈邈 邈然 悬悬 县县 超摇 窅窅超忽(千里~) 缅然 迢递 迢遰

辽远的样子:藐夐

广阔辽远的样子:浩茫

(很远:遥远)

另见:远 距离 路程

接连不断

连(连连;连牵;连绵;连茹;连仍;连畛;连轴;连遱;连嵝;一连;构~;~珠箭;一连串;连不连;连一不二;连一连二;连一接二;连二并三;连三接二;连三接四;连三并四;连三接五;连三跨五;连连牵牵;连接不断;连二接三;接二连三;接三连四;叠二连三) 注(注连;注易) 蝉(蝉联) 绵(联绵) 联亘 联珠 继续 缕续 迭继 流水(~作业) 长川 相率 相帅 迭相 不断(源源不断;绵绵不断) 不绝(源源不绝;绵绵不绝) 无间(寒暑~) 馺沓 绎络(~不绝) 丝络沿络(~万里) 缘缘 相继 相寻相望(~不绝) 相迹 积理 绵亘云属 仍接 一气 一口气 瓜瓞绵绵 比肩袂踵 累累如珠 挨一挨二 牵五挂四 牵四挂五 联二赶三

前后相继,接连不断:继踵而至

多而接连不断:紧密(枪声~)

像流水一样接连不断:流水

接连不断,无休无止:没完没了

接连不断的样子:滚(滚滚;滚滚淊淊;滚滚无穷) 滔滔 娓娓(~道来)绵绵 联联 连连 绳绳 轠轳 累累(伤痕~)

棉、麻

棉花:棉(~胎;皮~;新~)

零星的棉花:零花

用棉花纤维做成的可以絮被褥等的胎:絮(棉絮) 芮 纩

剥取蚕茧整理而成的像棉花的东西:绵(丝绵;胡~)

絮衣服的新丝绵:纩

黄色丝绵:黄绵

做棉被、棉衣等用的棉花:絮棉

麻:麻(~线)

绵緜mián

武延切,平仙。

❶精细的丝绵。束晳《饼赋》:“弱如春~,白如秋练。”

❷延续,连绵。张衡《思玄赋》:“潜服膺以永靖兮,~日月而不衰。”

❸缠绕,围绕。《楚辞·招魂》:“秦篝齐缕,郑~络些。”

❹微薄,微弱。江总《辞行李赋》:“进学惭于枝叶,~力谢于康衢。”

绵

《诗经·大雅》中的一篇。此诗写周部族祖先古公亶父事迹。古公亶父是公刘第九代孙,周文王祖父。古公是称号,亶父是名。《史记·周本纪》:“古公亶父复修后稷、公刘之业,积德行义,国人皆戴之。”后戎狄来攻,遂去豳,止于岐下。“豳人举国扶老携弱,尽复归古公于岐下”。全诗九章,写亶父迁国岐下,授田,筑宫室,并赶走了昆夷。其中描写筑墙劳动的场面,颇为生动。这也是周部族的史诗之一,对古公亶父的业绩和德行予以充分赞颂。

绵

《诗经·大雅》中的一篇。此诗写周部族祖先古公亶父事迹。古公亶父是公刘第九代孙,周文王祖父。古公是称号,亶父是名。《史记·周本纪》:“古公亶父复修后稷、公刘之业,积德行义,国人皆戴之。”后戎狄来攻,遂去豳,止于岐下。“豳人举国扶老携弱,尽复归古公于岐下”。全诗九章,写亶父迁国岐下,授田,筑宫室,并赶走了昆夷。其中描写筑墙劳动的场面,颇为生动。这也是周部族的史诗之一,对古公亶父的业绩和德行予以充分赞颂。

绵緜mián

❶丝棉。

❷柔软,单薄。如:绵软,绵力,绵薄。

❸连续不断。如:绵延,连绵。

绵(綿)mián

Ⅰ ❶ (丝绵) silk floss

❷ (姓氏) a surname: ~ 驹 Mian Ju Ⅱ ❶ (绵延) continuous: 连 ~ continuous; unbroken; uninterrupted

❷ (柔软) soft; lithe

◆绵薄 [谦] meagre strength; humble effort; 绵绸 fabric made from waste silk; bourette; bourrette; [日] tsumugi; 绵亘 stretch in an unbroken chain; 绵里藏针 a needle hidden in silk floss — a ruthless character behind a gentle appearance; a needle in wool — a soft appearance but dangerous [a bard] heart; an iron hand in a velvet glove; the gentle rigidity of a needle wrapped in cotton wool; 绵力 my limited power; 绵联 continuous; unbroken; 绵马 pannum; filix; nephrodium filix-mas; rhizoma filicis sapidium; 绵毛 {植} wool; tomentum; 绵密 fine and careful; meticulous; detailed; 绵绵 continuous; unbroken; 绵绵絮语 whisper continually; 绵球 silk tops; 绵软 soft; weak; 绵土 spongy soils; 绵延 be continuous; stretch long and unbroken; 绵羊 sheep; 绵纸 tissue paper

绵mián

❶

❷ 缠

❸ 福寿

❹ 悱恻缠

绵綿;緜mián

(11画)![]()

![]()

【提示】白,中间一横宋体与左右两边相接,楷体与左边相接,与右边相离。

*绵(綿)〔緜〕mián

11画 糸部

(1) 丝绵,片状的或成团的蚕丝。

(2) (像丝绵一样)延续不断: ~延|~长|连~|秋雨~~。

(3) (像丝绵一样)薄弱;软弱: ~薄|~力|~软|软~~。

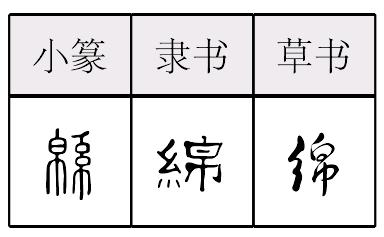

绵綿緜mián

小篆作緜。从系,从帛。连绵不断,连接细密义。中古造绵。从糹(mì,丝)从帛,义同。也指蚕丝结成的片或团。供絮(xù)衣被、装墨盒等用。也叫丝绵。引申指性质像丝绵的。如:绵薄|绵延。现以绵为规范字。以緜为异体字。见《异体字表》。

绵綿★繁◎常;緜★异◎异★常

mián緜,表意,从系从帛,系有联结义,表示联结细丝以成帛,本义表示像丝绵一样连结细密。又作“綿”,系改为糸。(一说形声,緜从系,帛声;綿从糸,帛声。)引申为丝绵,剥取蚕茧表面的乱丝整理而成的丝状物,像棉花,可用来絮棉衣、被子等。又引申为延续、柔软、单薄等。《异体字表》以“緜”为异体字。《简化字表》把“綿”类推简作“绵”。

【辨析】

绵/棉 见278页“棉”。

- 我在中国的六十年是什么意思

- 我在中国的十九年是什么意思

- 我在中国的岁月是什么意思

- 我在冥想时是什么意思

- 我在商总三十年是什么意思

- 我在复仇是什么意思

- 我在山东十六年是什么意思

- 我在擂台赛中是什么意思

- 我在旧金山四十年是什么意思

- 我在爱和被爱时的歌是什么意思

- 我在神鬼之间是什么意思

- 我在美国和中国的生活追忆是什么意思

- 我在西西伯利亚服务的回忆是什么意思

- 我好是什么意思

- 我好!你好!是什么意思

- 我妻荣是什么意思

- 我学画画是什么意思

- 我宁静的故乡、别离曲是什么意思

- 我家江南摘云腴,落硙霏霏雪不如。是什么意思

- 我寄愁心与明月,随风直到夜郎西是什么意思

- 我对《三国演义》人民性的几点理解是什么意思

- 我对林业建设的回忆是什么意思

- 我属猴是什么意思

- 我师录是什么意思

- 我应该怎么办是什么意思

- 我弥留之际是什么意思

- 我得则利,彼得亦利者,为争地;争地则无攻是什么意思

- 我得天乎是什么意思

- 我心中的文学是什么意思

- 我心兮煎熬,惟是兮用忧。是什么意思

- 我心即境是什么意思

- 我怎样写歌是什么意思

- 我怎样学习当记者是什么意思

- 我怎样理解和想象周围世界是什么意思

- 我怎样画山水画是什么意思

- 我思念北京是什么意思

- 我思故我在是什么意思

- 我思故我在是什么意思

- 我愁远谪夜郎去,何日金鸡放赦回是什么意思

- 我慢是什么意思

- 我所了解的勃列日涅夫是什么意思

- 我所了解的孙逸仙是什么意思

- 我所思兮在太山,欲往从之梁父艰。是什么意思

- 我所熟悉的野生动物是什么意思

- 我所知道的康桥是什么意思

- 我所认识的蒋介石是什么意思

- 我所认识的鲁迅是什么意思

- 我手写吾口是什么意思

- 我手写吾口是什么意思

- 我执是什么意思

- 我报路长嗟日暮。学诗谩有惊人句是什么意思

- 我握著毛主席的手是什么意思

- 我方鼎铭是什么意思

- 我昔造其室,羽仪鸾鹤翔是什么意思

- 我是一个数学家是什么意思

- 我是一个越狱犯是什么意思

- 我是一条河是什么意思

- 我是中国的孩子是什么意思

- 我是共产党员是什么意思

- 我是劳动人民的儿子是什么意思