维生素Kvitamin K

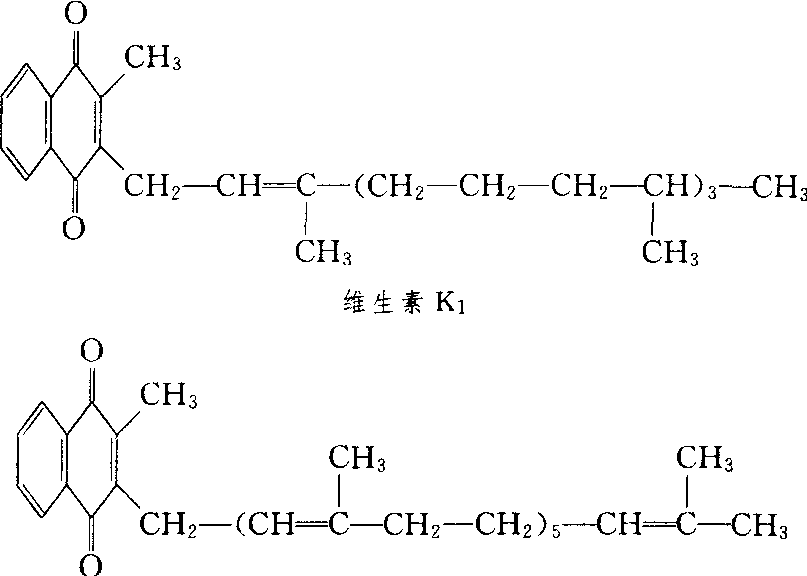

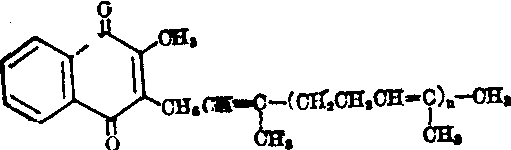

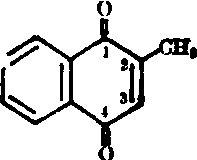

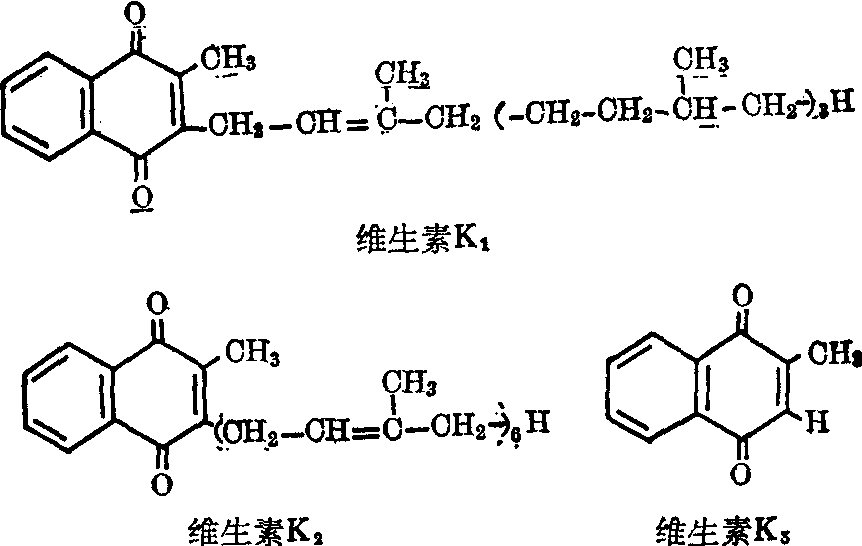

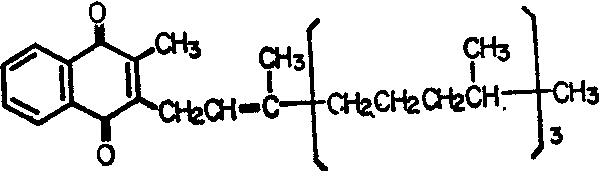

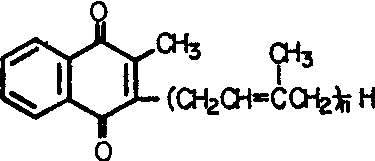

又称凝血维生素。一类2-甲基-1,4-萘醌的衍生物。有K1、K2、K3等几种。其中K1(2-甲基-3-叶黄烯基-1,4-萘醌)和K2(2-甲基-3-二法呢基-1,4-萘醌)为天然物质,K3(2-甲基-1,4-萘醌)等为人工合成产物。鲜黄色,溶于脂性溶剂,耐热,但易被光破坏。能促进肝脏合成凝血酶原,调节凝血因子Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ的合成,从而加速血液凝固。另外,在细胞内对葡萄糖磷酸化起重要作用。在某些细菌(如分枝杆菌)内,可作呼吸链的组分。缺乏后,凝血时间延长,故在有创伤时,会流血不止。人和动物肠道内细菌能合成,故一般不易得缺乏症。肝、鱼、肉以及白菜和菠菜等绿叶蔬菜中含量丰富。

维生素K2

维生素K1

促凝血药。口服后6~12 h起效。注射后1~2 h起效,3~6 h止血效应明显,12~14 h后凝血酶原时间恢复正常。低凝血酶原血症:肌内或深部皮下注射,2.5~10 mg/次,每日2~3次,24 h内总量不超过40 mg。新生儿出血症:肌内或皮下注射,1 mg/次,8 h后可重复给予。预防新生儿出血,可于分娩前12~24 h给母亲肌内注射或缓慢静脉注射2~5 mg。注射液:2 mg/ mL,10 mg/mL。

维生素Kweishengsu K

脂溶性维生素。生理上与凝血作用有关。维生素K对热稳定,但易被光和碱破坏。维生素K的生理功能主要是促进肝脏生成凝血酶原 (凝血因子Ⅱ),它还调节凝血因子Ⅶ、Ⅸ和Ⅹ的形成。维生素K缺乏,血液凝结时间延长,严重时可发生自发性出血,或轻伤后渗血不止。表现为皮肤、粘膜出现瘀斑瘀点,鼻、齿龈、眼结膜亦可见出血。新生儿脐部可渗血,消化道、泌尿道均可见出血,甚至发生颅内出血。维生素K主要来源于绿叶蔬菜,其次为豆类、肝等食物。肠道内大肠杆菌能合成维生素K,人体能将其部分利用。新生儿肠道缺少合成维生素K的细菌,血液中凝血酶原仅为成年人的20%。围产期为防止新生儿缺乏维生素K,可给孕妇或初生婴儿补充维生素K。患有胆道梗阻(婴儿肝炎、胆道闭锁等),肠内缺乏胆汁,脂肪吸收不良,易致维生素K吸收障碍。肠道疾病,如长期迁延不愈的腹泻、脂肪痢等,也有可能引起维生素K缺乏。长期或大量服用广谱抗菌素,抑制了肠道细菌的生长繁殖,可致维生素K的合成减少。

维生素Kvitaminum K

系人体的一种营养素。为脂溶性,主要存在于苜蓿、菠菜、白菜等植物中,人体肠道细菌亦能合成。其主要生理功能是促进肝脏合成凝血酶元。如果缺乏维生素K则血凝发生障碍。医用维生素K有片剂与针剂,主要用于肝病等维生素K缺乏症者。

维生素K1vitaminum K1

系天然品维生素K。主要存在于苜蓿、菠菜、鱼糜等内。为合成凝血酶原的成分。本品为脂溶性,胆汁缺乏时口服吸收不良;注射后作用比维生素K3、K4迅速。肌注或静注1日1~2次,1次10mg。静注应缓慢,每分钟注入4~5mg;静注可出现面部潮红、出汗、胸闷;新生儿用本品可出现高胆红素血症。

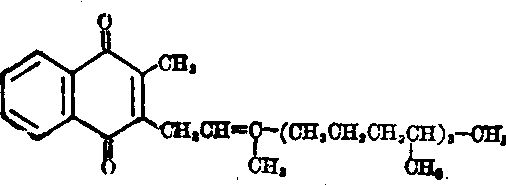

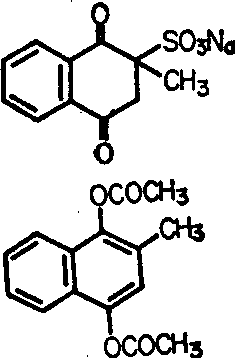

维生素K3vitaminum K3

又叫亚硫酸氢钠钾萘醌,系人工合成的维生素K之一。人工合成者还有维生素K4,而维生素K1、K2为天然品。本品为凝血酶原必需物质,缺乏时可引起凝血障碍。临床用于凝血酶原缺乏症、维生素K缺乏症、新生儿自然出血以及应用水杨酸药物引起出血等。近年证明本品还有镇痛作用,可用于胃肠痉挛、胆管痉挛,尤以胆结石与胆道蛔虫引起的痉挛疼痛更为有效。本品为针剂,每支1ml含4mg。肌肉注射1日2~3次,1次4mg;用于内脏绞痛可1次8~16mg。本品可引起溶血性贫血、肝细胞损害、高胆红素血症等;外伤出血、肝硬化晚期出血用本品无效。

维生素K4vitaminum K4

又叫乙酰甲奈醌,系一种人工合成的维生素K。作用与维生素K3同,口服吸收良好。口服1日3次,1次2~4mg。

维生素K

见“医药卫生”中的“维生素K”。

维生素K

促凝血药。其脂溶性的分K1、K2。水溶性的分K3、K4,是人工合成品。肝脏利用维生素K合成凝血酶原而发挥凝血作用。用于治疗阻塞性黄疸,某些慢性腹泻,早产儿、新生儿出血或其它原因导致凝血酶原过低而出血。参见“农业”中的“维生素K”。

维生素Kvitamin K

是脂溶性维生素,缺乏时可引起血中凝血酶原降低和凝血时间延长。缺乏维生素K的病人,无论是由于胆道阻塞或长期服用抗生素所引起,在进行手术前均须服用维生素K作为预防措施。绿叶蔬菜中广泛含有维生素K,肠内细菌亦可制造维生素K。成年人每日需要量为70~140μg。

维生素K

维生素K生理上与凝血作用有关。维生素K的命名即来自Koagulation(凝血)的第一个字母,以表示“凝血”的意思。天然的维生素K有两组化合物,它们是叶绿醌(维生素K1)和甲基萘醌类(维生素K2),前者存在于绿叶植物,后者为细菌合成。人工合成的化合物甲萘醌,即α-甲基-1,4萘醌称为维生素K3,这种环状化合物是天然维生素K族的基础结构,其生物活性较维生素K1和K2高。

维生素K1

维生素K2

维生素K3

维生素K对热稳定,但易被光和碱破坏,保存时需避光。

维生素K的吸收需要胆汁和胰液,用标记的叶绿醌实验证明,正常人维生素K的吸收率约为80%左右,而脂肪吸收不良患者吸收率为20~30%,被吸收的维生素K由淋巴乳糜微粒送入血液,随β-脂蛋白一起在血液中运转。维生素K摄入后1~2h在肝脏内大量出现,其他组织如肾脏、心脏、皮肤及肌肉亦有增加,24h后下降。人体肠细菌合成维生素K,并且部分能为人体利用,成为人体维生素K的重要来源。

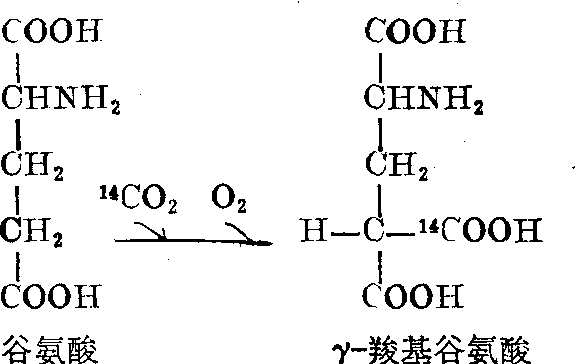

生理功能 维生素K的主要生理功能是促进肝脏生成凝血酶原(凝血因子Ⅱ),它还调节凝血因子Ⅶ、Ⅸ和Ⅹ的形成。维生素K缺乏,血液凝结时间延长,严重时可发生出血。现已查明,肝脏中存在凝血酶元前体。这个前体的合成不需要维生素K,维生素K的生理功能在于将此凝血酶原前体转变为凝血酶元,凝血酶元前体与凝血酶原间的差别已在分子水平上阐明。凝血酶原末端氨基酸残基中的谷氨酸全部为γ-羧基谷氨酸,而凝血酶原前体则全为谷氨酸。凝血酶元前体在维生素K的影响下末端氨基酸残基中的谷氨酸全部羧化为γ-羧基谷氨酸,并证明H14CO3-参入γ-羧基的残基中。

维生素K的凝血作用

维生素K的2,3环氧化物是维生素K在肝脏内的代谢产物,用丙酮苄羟香豆素(warfarin)处理动物后,环氧化物在肝脏内大量生成。丙酮苄羟香豆素的抗凝血作用在于抑制将环氧化物还原为维生素K的还原酶,从而阻断维生素K和它的环氧化物在肌体内相互转化,中止维生素K在合成凝血酶元中的活性。

维生素K还参与体内氧化还原作用,是呼吸链的一个组成部分,位于黄酶和细胞色素之间,参加电子传递和氧化磷酸化过程。当维生素K缺乏时,肌肉中ATP及磷酸肌酸含量以及ATP酶活性都显明下降。维生素K增加肠道蠕动和分泌功能,缺乏维生素K时平滑肌的伸展和收缩能力减弱。

人体需要量与食物来源 一般情况下人类很少有缺乏维生素K的现象。但当胆道梗阻、腹泻等疾病引起脂肪消化不良,或因长期服用广谱抗生素抑制了肠细菌的生长等情况下,便有可能引起维生素K缺乏。新生儿肠道缺少合成维生素K的细菌,血液中凝血酶元低,约为成年人的20%。有时在临产前为了防止新生儿缺乏维生素K,给孕妇注射维生素K或给初生婴儿补充维生素K。

人体实验结果表明,每公斤体重每日摄入0.1μg维生素K,不能维持凝血酶元的正常水平,每公斤体重每日给0.5μg维生素K,血凝恢复正常; 每人每日摄入10μg维生素K20周,血液中凝血酶元下降;每公斤体重每日摄入1μg维生素K,足以维持凝血酶元于正常水平。人体维生素K的需要量为每公斤体重每日0.5~1.0μg。

维生素K在食物中分布甚广,以绿叶蔬菜含量最为丰富,动物肝脏也是维生素K的良好来源。

维生素K

凡具有2甲基1,4萘醌这一基本结构的化合物,或多或少都具有维生素K活性。2甲基3植基1,4萘醌存在于植物中称为K1。K2存在于细菌。人工合成的2甲基1,4萘醌本身也有强活性,称为K3。然而4亚氨2甲基1萘醌比K1的活性大3~4倍,是目前所知活性最强的药物。此外尚有二氢萘醌为K4,4氨基2甲基1萘醇为K5,2甲基1,4萘二胺为K6,4氨基3甲基1萘醇为K7。它们对热稳定,能被碱、酸、光或氧化剂所破坏。

人类肠道细菌能制造维生素K2,故平时无缺乏之虞。但如长期服磺胺药物或抗生素抑制细菌,或有任何引起脂类吸收不良的情况: 如胆管阻塞、便脂、热带腹泻、胰功能障碍等,皆将导致维生素K缺乏。平时无害的小伤对缺乏K的动物也可引起流血不止而死亡。故肠梗阻与胆管阻塞患者在手术前必需注射维生素K。新生婴儿肠腔无菌也可出现缺K新生儿出血症,可延续到肠腔有菌为止。产前向孕妇注射K可以防止。如直接对新生儿注射则一次不宜过多,以免引起高胆红素血症及黄疸。成年人只要肠内脂肪吸收良好就无缺乏维生素K的危险。人们熟知缺乏维生素K的患者,血液中凝血酶原减少,凝血时间延长。故认为K的主要功能为促进凝血酶原在肝中的合成。经多年研究后发现维生素K对凝血因子Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ等在肝中的生成也有促进作用。缺乏K时血中这些凝血因子都将下降。正因为如此,当患肝癌或肝硬化时,肝组织受到严重破坏,肝功能失常,虽给予维生素K亦无效。

对维生素K的生化作用机制,曾有过争论。最近认为它不是促进凝血酶原这种蛋白质的生物合成,而仅仅是将酶原前身物分子N末端10个谷氨酸残基γ羧化转变成为能与Ca2+结合的凝血酶原。显然γ羧化了谷氨酸残基就是凝血酶原结合Ca2+的地方。这种γ羧化作用需要维生素K的参加。γ羧基化可能广泛存在。维生素K对合成四种凝血因子皆有重要关系。

谷氨酸的γ羧基化

维生素K是叶绿体的一种组成成分,可能在叶绿体膜中起着运输电子的作用。经紫外线照射的牛肉用以饲养大鼠则产生维生素K缺乏症。以同样波长的紫外线照射线粒体则氧化磷酸化受阻,若自外加入新的维生素K1,几乎可使氧化磷酸化恢复正常。表明维生素K在此有主要功用。维生素K的结构与辅酶Q颇相似,辅酶Q在氧化磷酸化中起着运输末端电子的主要载体作用。依此看来维生素K的重要意义亦当与此相关。

小鸡缺乏维生素K时,发现线粒体中的氧化磷酸化解偶联,服用双香豆素有同样效应。后者能在从NADH到细胞色素C或从还原细胞色素C到O2的电子传递链中解偶联。

维生素K

维生素K(vitamin K)是一组含有甲萘醌基本结构并具有抗出血作用的维生素。不同来源获得的维生素K的结构和理化性质不同。

维生素K1 (vitamin K1) 又名叶绿醌。(phylloqui-none,phytonadione),常存于绿色植物中,可从苜蓿中提得,现已人工合成。为黄色至橙色透明粘稠液体。易溶于有机溶剂和植物油中。

维生素K2 (vitamin K2,menaquinone) 由微生物,包括动物肠道细菌合成,可从腐败鱼粉提得,为黄色晶体或油状液体,溶解质同维生素K1。维生素K1和K2每次肌注或缓慢静注10mg。每日1~2次。

维生素K3 (vitamin K3) 又名亚硫酸氢钠甲萘醌(menadione sodium bisulfite)。人工合成,为白色无臭引湿性晶粉,易溶于水。每次肌注4mg,一日2~3次。

维生素K4 (vitamin K4) 又名二乙酰甲萘醌(menadiol diacetate)。人工合成。晶粉,几不溶于水,略溶于冷乙醇,易溶于沸乙醇和乙酸。常用量一次口服2~4mg,一日3次。

维生素K是肝脏合成凝血酶原(凝血因子Ⅱ)不可缺少的物质。也能调节凝血因子Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ等蛋白质在肝内的合成。在这些合成中,维生素K所起的确切作用尚不清楚,但认为维生素K使这些蛋白质前体转化成为凝血因子。其作用环节主要是促进凝血酶原中某些谷氨酸残基羧化成γ羧基谷氨酸(γ-carboxyglutamic acid)残基。谷氨酸的羧基化过程必须有维生素K参与。

由于维生素K在食物中分布很广,人类肠道内的大肠杆菌又能合成维生素K,并被吸收利用,所以在一般情况下不会出现维生素K缺乏症。但当消化道有病时,如腹泻、自发性脂肪痢引起的脂肪吸收不良等情况下,可出现维生素K缺乏症。

此外,还有些药物能引起维生素K缺乏: 如广谱抗生素可以抑制肠道中制造维生素K的菌群,从而减少或停止了维生素K的产生。矿物油如液体石蜡可以将维生素K溶解后从大便中排出。消胆胺可与维生素K形成络合物而排出。抗惊厥药如苯妥英钠等可加速维生素K的破坏。双香豆素类的衍生物的结构与维生素K相似,可以竞争性地与钙结合形成不能凝血的凝血因子。而双香豆素已作为常规抗凝治疗药物。水杨酸类如阿司匹林能抑制血小板聚集和对抗维生素K而抗凝血。

作为新生儿出血病的预防,可肌注0.5~1.0mg维生素K1。吸收或利用不良而引起的出血病,口服合成维生素K,或肌注1~5mg维生素K1。当抗凝治疗造成出血性疾病后,肌注或静脉缓慢滴注10mg维生素K1,3小时后要测定凝血酶原水平,然后再确定给药剂量。

维生素K用于有出血倾向的肝脏疾病,对中毒性肝炎、病毒性肝炎、肝硬化、急性黄色肝萎缩、阻塞性黄疸等肝胆病有较好效果。常用维生素K1 20mg,每日1~2次肌注。或每次30mg,稀释后缓慢静注,注射速度限制在2.5mg/min。维生素K2,每次4~8mg,每日2~3次肌注。

维生素K毒性较低。维生素K1静脉注射过速,可出现面部潮红、出汗、胸闷等症状。维生素K3对新生儿可诱发高胆红素血症和黄疸。严重肝功能不全者慎用。

- 柱顶石是什么意思

- 柱顿是什么意思

- 柱馏器是什么意思

- 柱骨是什么意思

- 柱骨之会上是什么意思

- 柱骹是什么意思

- 柱骹珠是什么意思

- 柱骹石是什么意思

- 柲是什么意思

- 柲柢是什么意思

- 柲硬刺嫌是什么意思

- 柲鲁人是什么意思

- 柳是什么意思

- 柳·图里舍娃是什么意思

- 柳·布尔达是什么意思

- 柳□□是什么意思

- 柳 永《雨霖铃》是什么意思

- 柳、月、汪、则、中、神、申、张、艾、是什么意思

- 柳、月、汪、栽、中、神、星、张、满、足是什么意思

- 柳、月、汪、载、中、申、行、掌、爱、句是什么意思

- 柳、鬼是什么意思

- 柳䛒是什么意思

- 柳一亭是什么意思

- 柳丁是什么意思

- 柳丁拘迷把是什么意思

- 柳七是什么意思

- 柳七语 秦观 苏轼是什么意思

- 柳七黄九是什么意思

- 柳万熙是什么意思

- 柳三变是什么意思

- 柳三眠是什么意思

- 柳下是什么意思

- 柳下井华水是什么意思

- 柳下借荫是什么意思

- 柳下借阴是什么意思

- 柳下堂是什么意思

- 柳下季是什么意思

- 柳下官资是什么意思

- 柳下展禽是什么意思

- 柳下惠是什么意思

- 柳下惠不以三公易其介。是什么意思

- 柳下惠之行是什么意思

- 柳下惠之风是什么意思

- 柳下惠坐怀是什么意思

- 柳下惠诔是什么意思

- 柳下月如花下月,今年人忆去年人。是什么意思

- 柳下笙歌庭院,花间姊妹秋千。是什么意思

- 柳下系船花下饮,不减西园金谷。是什么意思

- 柳下词是什么意思

- 柳下贤是什么意思

- 柳下跖是什么意思

- 柳下蹠是什么意思

- 柳下道儿去了是什么意思

- 柳下野人是什么意思

- 柳下锻是什么意思

- 柳世恩是什么意思

- 柳世隆是什么意思

- 柳东是什么意思

- 柳东先生是什么意思

- 柳东居士是什么意思