篆刻

又称“刻印”、“印学”。镌刻印章的通称。刻印一般采用篆体字,先书后刻,故称篆刻。取用的材料有晶、玉、金属、兽角、象牙、竹木、石等。晶玉印章,用手工琢成;金属印章,或铸成印坯再凿刻成印,或先刻印模再浇铸成印;角、牙、木、石等印章,则直接用刀(又称“铁笔”)刻成。石章质地脆爽,容易体现刀法、章法的神采,使用最广。先秦至汉魏时期,篆刻即已流行,由印工镌刻,具有很高的艺术成就。唐以后,印学渐兴,表现出其特有的时代风貌,出现了如宋代米芾、元代赵孟頫、明初王冕等篆刻名家。相传用青田石等刻印,即自王冕开始,从此篆刻更为流行。明、清以来,文人士大夫之中,篆刻之风日盛,名家辈出,各成流派,推动了这一传统艺术的发展。其应用范围也日渐扩大,除姓名印外,还有号印、书柬印、肖形印、收藏鉴赏印等等。

篆刻zhuànkè

┃┃ 喻认真书写和精心为文。宋·秦观《赠刘使君景文》诗:“拈笔古心生篆刻,引觞侠气上云空。”

篆刻zhuànkè

〈动〉刻制印章:书法篆刻│篆刻艺术。

篆刻zhuàn kè

用篆字体雕刻印章。比喻精心书写为文。《玉台新咏·左思〈娇女〉》:“握笔利彤管,篆刻未期益。”《文选·任彦昇《为范尚书让吏部封侯第一表》:“固尝钻厉求学,而一经不治;篆刻为文,而三冬靡就。”吕延济注:“篆为篆书,刻谓雕刻文章。”

雕刻什么

雕刻人像:雕像

雕刻人物的脸部:开脸 开貌

雕或画佛像时最后点眼睛:开佛光明

雕刻象牙:镂象

雕刻印章:篆刻 刻印 刻章 雕章 篆章 治印

雕刻花纹:抠花 雕几

在铜胎或木胎上涂漆,雕刻各种花纹:雕漆

雕镂出穿透物体的花纹或图形:镂空

在木、竹、窗户、隔扇上雕刻图案、花纹:雕花

雕刻冰块:镂冰

篆刻

中国传统造型艺术之一。因印章文字大都采用篆书,故称篆刻。篆刻的印文大致可分为4类:❶古文字系统;

❷今文字系统;

❸少数民族文字系统;

❹图案系统。金属印章以铸造为主,也有一部分是凿刻出来的。材质较硬的玉、水晶等印章通过手工琢磨而成,而较软的石质、木质、象牙、犀角等,可直接用刀镌刻。隋唐以前,印章皆为印工铸造。唐宋以后,篆刻逐渐由原来的实用性拓展分立出来并形成独立的艺术形式,既保持了玺印的实用功能,又创造出一个新的具有审美意义的艺术门类。相传北宋米芾、元代赵孟.jpg) 都是当时的篆刻名家。元代的王冕开始以花乳石治印,开石刻印章之先河。明清以来,篆刻之风盛行,名家辈出,流派纷呈。

都是当时的篆刻名家。元代的王冕开始以花乳石治印,开石刻印章之先河。明清以来,篆刻之风盛行,名家辈出,流派纷呈。

篆刻/古鉩/封泥/印章/秦印/汉印/魏晋南北朝印/唐印/宋印/明印/清印/半通/两面印/肖形印/朱白相间印/子母印/回文印/连珠印/鉴赏印/斋馆别号印/闲文印/金印/铜印/铸印/凿印/阳文/阴文/九叠篆/缪篆分韵/缪篆/印谱/宣和印谱/集古印谱/飞鸿堂印谱/封泥考略/六书通/十钟山房印举/汉印分韵/说文古籀补/印人传/西泠八家印选/丁丑劫余印存/皖派/邓派/莆田派/浙派/赵派/吴派/黟山派/齐派/西泠印社

311 篆刻

镌刻印章的通称。因印章字体多用篆书,先书后刻,故称。为中国特有的传统艺术。春秋战国时期已经流行。秦汉、魏晋时期,印章由印工镌刻,艺术水平颇高。隋唐以后,印学更趋兴盛,并各有其时代特征及风格。北宋米芾、元赵孟頫、王冕均为篆刻名家。明清以后,印学日渐发展,研讨印学之风日盛,并形成各种流派,涌现出许多篆刻名家,如明代的何震等(皖派)、清代的丁敬(浙派)、邓石如(邓派)、赵之谦(赵派)以及近现代的吴昌硕(吴派)、齐白石 (齐派)等。篆刻是书法艺术通过刀刻以后的再现,是书法、章法、刀法三者综合的艺术。种类有秦印、汉印、半通印、肖形印、套印、六面印、回文印、花押印、关防、闲章等。

篆刻

镌刻印章的通称。印章字体一般采用篆书,先写后刻,故称篆刻。先秦、两汉已经流行,多由印工篆刻,艺术成就颇高。隋唐以来,亦各有其时代的特点和风格。

学古编/印说/印人传/印典/篆刻针度/篆学琐著/摹印传灯

篆刻/印章/古鉨/玺、印、宝/官印/私印/铸印/凿印/秦印/汉印/封泥/名章/闲章/收藏印/斋馆印/子母印/带钩印/六面印/肖形印/图案印/半通印/穿带印/花押印/关防/朱文印/白文印/满白文印/朱白相间印/回文印/九叠文印/急就章/殳书印/虫鸟篆印/引首章/压角章/随形印/用印/印文/印谱/印钮/铁笔/识篆/边款/西泠印社/篆刻名家/印谱论著/刻刀/印床/印规/印泥/印筋/印盒/拓包/印章材料/寿山石/青田石/昌化石/巴林石/锦盒/执刀法/刻印刀法/治印步骤/临摹古印法/印章三品/刻边款/拓边款法/击边法/钤印/清底/洗印/篆刻欣赏

篆刻Zhuanke

我国特有的传统艺术,镌刻、治印、印章的通称。因在印面上大多书写篆体文字,书写以后再进行刻制,故称为篆刻。它是书法和雕刻相结合的艺术。初为实用,只作为一种凭证、信物,战国、秦、汉已经普遍使用。当时所用的材料以铜为主,兼有金、银、玉、晶、牙、角等,采用浇铸、凿刻、琢磨等法制作。后经历代演变直至元、明、清以来,多用石质材料治印,篆刻家能自篆自刻,改变了篆写文字与工匠制作分别完成的现象,使治印风气为之一变,逐渐形成了独立的艺术形式。名家辈出,流派纷纭,直至现代。篆刻又与书画结合,相映成趣。印章分为官印和私印两大类。官印中有玺、印、章、宝、记、关防等名称,私印中有姓名印、词句印、收藏印、斋堂印、花押印等。专门研究篆刻艺术的称为“印学”、“篆刻学”。将印章钤拓成册称为“印谱”、“印存”。

篆刻

印章的镌刻艺术。因中国古代印章多采用篆书入印而得名。印章的产生和使用,有着悠久的历史,但把印章作为一种艺术品来欣赏和创作,是宋代才开始的。篆法、章法、刀法是构成篆刻艺术的主要条件,款识是篆刻艺术的附度部分。

篆刻

镌刻印章的通称。印章所用的字体用篆书书写,然后镌刻,故称篆刻。战国、秦、汉印章以青铜为主,兼有金、银、晶、玉等,用浇铸、凿刻、琢磨等方法制作; 元、明、清以来,一般用石、牙、角等印材,直接用刀镌刻。最早镌刻印章,只是 一种实用技艺,由印工刻制。在发展的历史进程中,篆法、章法、刀法等技法日臻成熟,审美内涵十分丰富。逐渐成长为具有完备体系、审美价值很高的篆刻艺术。我国使用印章的历史久远。《周礼·地官·掌节》载: “货贿用玺节”。西汉学者郑玄解释 “玺” 即 “印章”。最早用印的事例为《左传·襄公二十九年》记录的 “季武子取卞,使公冶问,玺书追而与之” 这 一历史事件。春秋以前的印章是什么面貌,目前未见到历史遗存。现在见到最古的玺印是距今二千二百多年前战国时代的遗物。战国、秦、汉、魏、晋是我国篆刻艺术成就很高的时期; 隋、唐、两宋印章也各具时代的特点和风格。相传元代画家王冕开始在质地绵软的花乳石(青田石 一类)上自己篆印、操刀镌刻,开文人书画家治印的先河。明、清以来,出土古代印章渐多,提供了大量可以参考的资料,文人士大夫研习篆刻的风气日益盛行,出现了许多篆刻家和篆刻流派,中华人民共和国建立以来,篆刻艺术有了新的发展,为广大青少年喜爱,成为他们的业余爱好。

篆刻字典/篆刻字典/金石大字典/精编金石大字典/中国印学年表

篆刻

中国传统艺术之一。镌刻印章的通称。印章字体多用篆书,先写后刻,故名。最初用作信验的“封泥”,秦汉时以印章的形式流行,到唐、宋、元时期,发展为书画的题跋和鉴藏之用,明清之际,治印成风,流派纷呈。材料最初用金、银、玉石等,相传自元王冕始用花乳石(青田石一类)刻印,此后更为流行。

篆刻

是我国传统刻制印章的艺术。印章字体多用篆书,先写后刻,故名篆刻。据考古发掘和史书记载,印章的出现一般认为在春秋战国时代。最初用作信验的“封泥”。秦汉时以印章的形式流行。到唐、宋、元时期,发展为书画的题跋和签藏之用。明清之际,治印成风,流派纷呈。材料初用金、银、玉石等。相传自元冕始用花乳石刻印,此后更为流行。

篆刻zhuan ke

seal cutting

篆刻

seal cutting;seal carving

篆刻

“印章”大别為 “鑄印”(包括“鑿印”)、“刻印”兩類,所謂“篆刻”多指後者。關於前者,本書 【印章】項中有略述。

[篆刻之始源] 元代會稽王冕始用青田 “乳花石”刻篆字,明朝文彭繼以青田 “燈光凍石”鎸刻,此恐為篆刻之始源也。《明史·文苑傳》 初有 “篆刻”一語,曰: “文彭、文嘉并於篆刻。”斯時已將刻印者稱之為“印人”,篆刻始為一門獨特藝術。

[篆刻之史略] 自明中葉以降,印壇繼文彭、何震之後,有蘇宣、歸世昌、趙凡夫、梁千秋等名家輩出,始有自刻印譜刊行於世,“篆刻學”亦逐漸形成。莆田宋珏以隸入印,創樹新風,極盛一時。明季兵争,時勢板蕩,民處水火,藝事維艱,壇坫“文何派”、“莆田派”漸呈衰落。入清,篆刻復興,何震故地涌現程穆倩、汪關、朱修能、江皜臣等勝流,層出不窮。程穆倩印風圓渾溫雅,尤顯卓出,實乃“徽派”之棟梁也。繼而巴慰祖、胡唐、汪肇漋、江德量諸家接踵而起。乾、嘉年間 (1736—1820),董小池、江聲等大家特出,“徽派”與後起之 “浙派”相埒,乃清代印壇之主流也。乾隆末期之鉅匠丁敬,金石造詣宏深,意境高古,承古印方勁之風,推為“浙派”之祖,與蔣仁、黄易、奚岡、陳予鍾、陳鴻壽、趙之琛、錢松稱 “西泠八大家”,漸奪 “徽派”印壇盟主之席。斯時,鄧石如獨樹一幟,别辟蹊徑,成為近代篆刻藝術之創始人,自創 “鄧派”。承襲者有吴讓之(熙載)、趙之謙、徐三庚、吴昌碩,頗呈百卉競艷之盛况。民國年間,篆刻藝術瀕於休止,雖有齊白石、鄧散木等高手,亦不足與有清 一代并論。

[印之種類] 印種繁夥。以鑄印為主之官印、私印數種,在本書【印章】項中叙述。此則論說刻印,以用途而别可分為:

(1) 姓名印——鎸刻姓名之印章。包括印信、私印等,統稱“姓名印”。

(2) 臣妾印——刻有 “臣”、“妾”字之印。均不示姓氏,男子名前冠以 “臣” 字,女子名前冠以 “妾”字。“臣”、“妾” 皆謙辭也,與日本同類印略异。多為兩面刻。

(3)成語印——刻有成語或詞句之印章。肇於南宋,盛於明、清,大開印章之領域。現代書殿中每每見之,時鈐於書、畫作品署名之下,以作 “關防印”,純為藝術品,非為實用也。亦稱“雅印”。

(4) 收藏印——押於書、畫作品或書籍上,如刻有“某某收藏”、“某某珍藏”、,以示其主。收藏印始於唐代,太宗(李世民)貞觀“連珠印”即其濫觴也。後之王涯有 “永存珍秘” 印,梁秀有 “梁秀收閱古書” 印,據北宋米芾考,涯、秀均為唐季賞鑒家。收藏印於書、畫、古籍之鑒定,至為重要。凡名迹每押有收藏印,據其時代先後可知作品之遞傳,即昔人所謂“流傳有緒”也。凡經鑒賞家 (如梁清標、安岐等慧眼者) 鑒稱之作,多為精品矣。研考收藏印,亦知作品時代,如據所鈐徽宗(趙佶)之收藏印,則知作於北宋前;據所鈐明張丑印,則知不遲於晚明。但偽印亦不少,假收藏名家之印尤夥。如項元汴“天籟閣”、“槜李”等鑒藏印,已屢經翻刻,真偽莫辨。

(5) 别號印——雕有别號之印章。每見於 “二面印” 或 “子母印”,一面刻姓名,一面刻别號。肇於李唐,趙宋文人於此尤具雅興,故甚流行焉,迄今不衰。此所謂“别號”,與“號”無异。

(6)齋堂館閣印——刻有齋、堂、館、閣名之印章。或謂唐李泌“端居室”印,乃斯種印之起源。行於宋、元而盛於明清,所謂“某山房印”、“某草堂印”者,均屬此類也。

(7)閑章——一閑句之印章。如秦時有“疢疾徐”、“永康體”、“萬壽富”等小璽。類似後世之雅印。

(8)游印——一種文人雅印。每鎸其所好詩句或成語。以宋賈似道 “賢者而後樂此”印最舊,也有稱秦、漢“吉語印”為其始源者。宋、元類例不多,明代盛行,訖今亦然。

(9)引首印——捺於書幅起始處。每呈長方或椭圓。朱象賢《印典》曰:“古來印章,官爵而外,上有名印,即表字亦不多見。宋後取閑雜字作字,印於書幅之首,謂之 ‘引首印’。” 自宋以後,文人習用之。其印文多刻閑雅風流佳句。一曰 “關防”。最初官防公文書,為防奸偽而押有“關防印”。明 《太祖實録》云: “朕初於文籍設 ‘關防印記’ 者,本以绝欺蔽,防奸偽,特一時權宜爾。果正人君子,焉用是為?” 初與所謂 “引首印”迥异,爾後兩者漸似。《葛原詩話》云: “恐大家之詩文,或名家之墨迹,為狡猾之輩所裂取,為證實全幅,押之於首。”今止視為書、畫之端初,或用以點綴而已。明 《五雜俎》云: “其非掌印而給者,謂之 ‘關防’。印方而關防長,以此為别耳。”

[印之字] 入印之書體種類甚多,而以[摹印]為主,歷經變化益生别名,有體同而异稱者。概述如次:

(1)玉箸篆——傳唐舒元興撰有《玉箸篆志》,是編曰:“秦丞相 (李斯) 變蒼頡籀文作 ‘玉箸篆’。”一般簡稱“篆書”,作印文時即此稱。箸,猶箸。

(2) 尚方大篆——布置於方塊内之篆書。→【郭稚文墓題字】

(3)長脚篆——類似尚方大篆,較之縱長形篆書,其脚益長。

(4)九叠篆——字呈盤旋折叠之勢,為宋、元以後之一種官印篆體。自唐、宋起,官印較大,以朱文為主,此篆體益於空間飽滿。“九叠”者,幾多折轉也,終筆或下部綫條轉折無定。印面經如此處理,其印字皆奇特,别具异趣耳。

(5) 殳篆印——以殳書入印,印面滿字,形如蟲書、鳥書。今人亦將古文、甲骨文、鐘鼎文等入印。開闊印章之藝術領域,使印藝進入變革時代。

[印之文] 置所刻語句於方寸之地,以求氣象萬千。故每選短句入印,雖寥寥三五字,却富情感。而詩文多字印,近代鮮覯。

[印之材] 關於印材諸種(從玉印到木印),參閱本書【印章】項。此項僅論主要印材——石材。石材之問世,使刻印進入新時期,殊為人重。明文彭嘗屬金陵(今南京)李文甫作牙印,偶得“燈光煉石”,遂自落墨而命文甫鎸之,不失其筆意,自此不復作牙印。時人獲悉,竟取此石,請彭落墨、何震鎸之,“凍石”之名,一時譽滿海内。石印名材有:壽山石 (田黄、凍石)、昌化石 (鷄血石)、青田石 (燈光凍)、艾葉緑、莆田石、芙蓉石、楚石等,餘者猶有封門石、大松石、寶花石、大田石、萊州石、煤精石、房山石等,然不足與論。

[印之製作] 刻印重在章法、刀法。章法者,印面布局也。歷來典型章法有三:

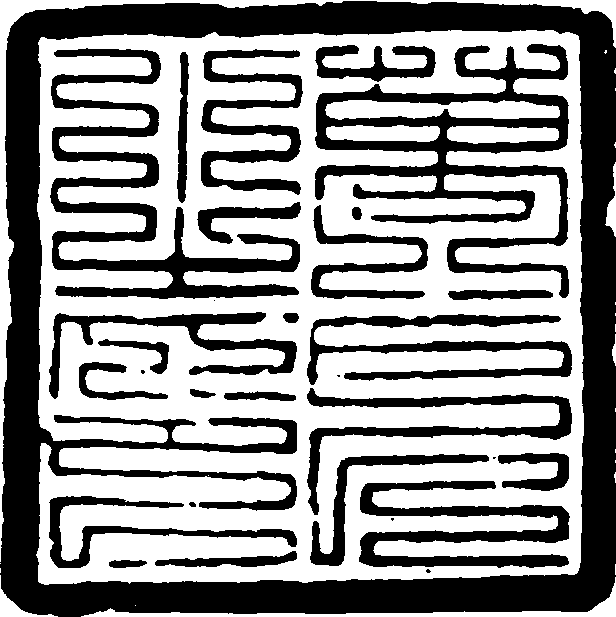

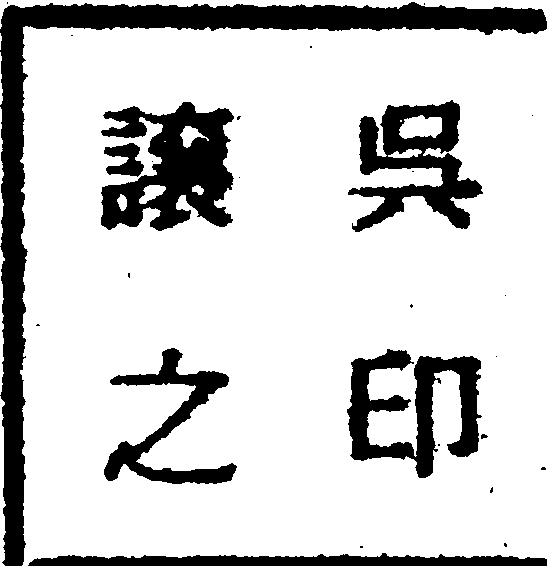

(1) 回文法——鏤刻人名時,不按尋常順次排列,而依如圖 (圖為 “吴讓之印”) 之回讀順序配置,并考慮筆劃簡、繁諸因素,此即 “回文法”也。但斯法不適“齋堂館閣印”等。

(2)那移法——漢字形態復雜,結體有簡繁,字劃有疏密,需適當調整、那讓,使印面上下左右協調。介若按數學排列,勢必呆板,則與字學說相違也。那移乃在筆劃變化中,追求自然而雅致,意同 “那讓法”。

(3)朱白相間法——在同一印面中,鎸刻朱文與白文。劃多之字作白文,劃少之字作朱文,予人有朱文如白文,白文如朱文之感。肇於後漢。

關於 “刀法”,諸印著均有論述,多已為常識。其基本技法有四:

(1)正入刀法——屬傳統刀法之一。舊有釋說種種。要之,垂直運刀,刀迹齊整,可獲以刀作書之效果,用以鎸刻細綫白文尤佳。

(2)雙入刀法——鎸刻白文印,刀軸略外斜,左右往復兩次,刀迹呈藥碾狀。近代石印,殆取此法。

(3)單入刀法——刻刀傾斜,始終向内進刀,將“雙入刀法”改為一次奏刀。其痕較淺,綫條粗獷,綫側破碎,古雅頓生。時用刻白文印,側款大都此法耳。

(4) 關於 “側款”,本書别設一項叙焉。

[篆刻之要具]

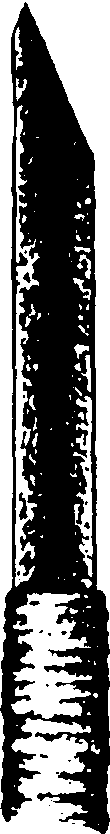

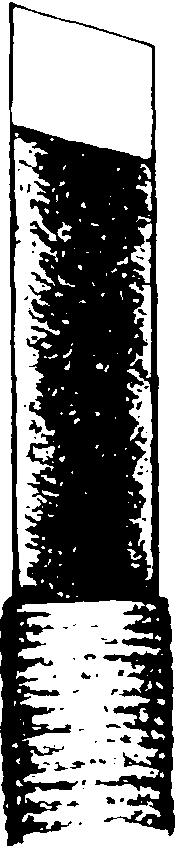

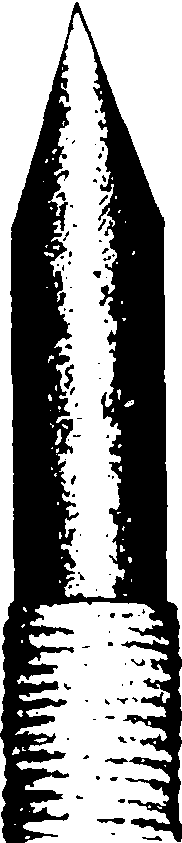

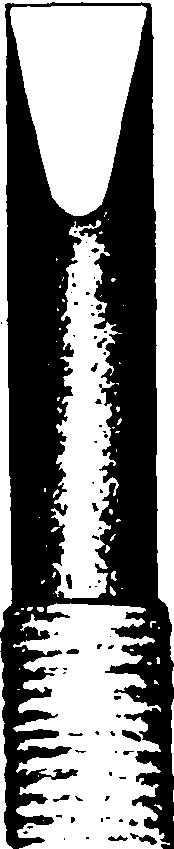

(1) 印刀——刻印之刀。亦稱 “鐵筆”。有“單刀”與 “雙刀”兩類,前者稱“偏鋒”; 後者稱“中鋒”。俱有平頭、斜頭之分,依印材不同及各自習慣而選用之。

(2)印床——亦名“篆刻臺”。固定印材,俾便書、刻文字之具。其樣似楔,有把柄等小件,各種印床大同小异。此非必需物,中國印人不多使用,而每以左手執印,右手鎸刻。初學者則無妨用之。

(3) 印矩——押大印時所用 “L”、“T”形規。常以紫檀、黄楊木等製作,亦有用金屬製者。押大印時,一次難使朱色全着紙,遂以左手抑矩,右手執印,重復鈐押,印形皆合。然若押次過多,則易使白文印之字畫變細,朱文印之字畫變粗,有殺情趣。

(4)印褥——鈐印臺。於平板上,重叠奉書 (一種日本高級料紙) 之屬三、四枚,以纊覆其上,固定里側即可。下敷之紙與印箋細柔相類為宜。

(5)印箋——押印紙。無一定樣式。為使爾後綴為一册,則需上質紙。歷來印人愛用中國所產“連史紙”,俗稱“白紙”也。亦可以細柔而汲油之紙替之。日本印家每用 “和畫仙” (一種扶桑書畫紙)。

(6) 印色池——盛裝印色 (俗稱“印肉”)之器具。有磁製、陶製、漆器製、紫檀製、推朱製、玻璃製諸類,以磁器最佳。要之不浸印油,故玻璃製亦妙,略欠風雅而已。其形有圖狀、四角狀、多角狀及不規則狀等,稍大為宜,否則易傷印邊。印色每聚於印池中部,故不時調整,俾便印面全上印色,誠必要也。

(7)印泥——本書設專項叙之。

九叠篆

印之製作——回文法

偏鋒斜頭·中鋒平頭

- (四)土地开发利用的制约因素是什么意思

- (四)土地生产率是什么意思

- (四)土地生产率及劳动生产率是什么意思

- (四)土地生态环境严峻是什么意思

- (四)土地的生产潜力大是什么意思

- (四) 土壤改良是什么意思

- (四) 土壤肥料工作站是什么意思

- (四) 土改复查是什么意思

- (四)土特产品出口是什么意思

- (四)土特产品进口是什么意思

- (四)土肥站建设是什么意思

- (四) 圭亚那沼气项目是什么意思

- (四)地下水环境质量评价是什么意思

- (四) 地下水资源是什么意思

- (四)地下水资源分布不均是什么意思

- (四)地区生产力布局是什么意思

- (四) 地区间农民收入增长情况是什么意思

- (四)地域农业环境评价是什么意思

- (四)地形地貌复杂,土地资源区域差异明显是什么意思

- (四)地形气候复杂多样是什么意思

- (四)地方戏曲是什么意思

- (四)地方林业基础设施建设是什么意思

- (四)地方电网建设是什么意思

- (四)地方病防治是什么意思

- (四)地热能是什么意思

- (四) 地热能的开发利用是什么意思

- (四)地貌地形分区是什么意思

- (四)地震是什么意思

- (四)地震灾害是什么意思

- (四)地震灾害分布是什么意思

- (四)坚持不懈地搞好农业基本建设,保证农业稳定发展是什么意思

- (四) 坚持两手抓是什么意思

- (四)坚持从严治党是什么意思

- (四)坚持从旱地农业科研上提高,从旱作农业技术示范和推广上突破是什么意思

- (四)坚持改革,积极推进农村经济体制的转变是什么意思

- (四)坚持科技兴场是什么意思

- (四)坚持自力更生是什么意思

- (四) 坚持自力更生为主、国家扶持为辅,走开发是什么意思

- (四) 城乡结合发展旅游业是什么意思

- (四) 培养体育人才是什么意思

- (四)培育农产品市场,加强基础设施建设是什么意思

- (四)培育服务载体是什么意思

- (四)培训提高在职教师是什么意思

- (四)基层基础工作不断得到加强是什么意思

- (四) 基层组织薄弱是什么意思

- (四)基本经验是什么意思

- (四)基础设施是什么意思

- (四) 塞外延庆自然风光及历史访古寻根是什么意思

- (四) 境外办企业是什么意思

- (四)增加乡镇和农民收入是什么意思

- (四)增加了农民收入是什么意思

- (四)增加物质投入,提高产出水平是什么意思

- (四) 增加科技投入是什么意思

- (四)增加科技投入是什么意思

- (四)增强了农民的商品经济意识是什么意思

- (四)增收作用是什么意思

- (四) 壳果类是什么意思

- (四) 复合(混)肥是什么意思

- (四)复员、退伍军人安置是什么意思

- (四)复垦是什么意思