笏hù

見“笢笏”。

笏

读音h·u(ˋ),为u韵目,属u—ü韵部。呼骨切,入,没韵。

❶古时面君朝会时所执的手板,可书写文字于其上,以备遗忘。

笏hu

古时大臣朝见时所持的手板。 《榖梁传·僖公三年》:“搢~而朝诸侯。”(搢:插。 朝:朝见。)

笏hù

古代大臣上朝时手中所拿的狭长的板子,用玉、象牙、竹木制成,用来记事。

笏

古时君臣在朝廷上相见时所拿的手板,用玉、象牙或竹制成,上面可以记事:朝~︱袍~登场。

笏hù

又名“手板”。古代文臣朝见时所持的板子,以牙、玉、竹木等制成,可以记事备忘:陋室空堂,当年~满床。(一·22)按,“笏满床”,形容家中高官者多。《旧唐书》卷七十七《崔义玄传》附其子《神庆传》云,“开元中,神庆子琳等皆至大官,群从数十人,趋奏省闼。每岁时家宴,组珮辉映,以一榻置笏,重叠于其上。”

笏

士竹笏。鄭玄《三禮圖》:“度二尺有六寸,中博二寸,其殺六分去一。士竹笏,飾以象骨,大夫飾以魚須。” (《玉函山房輯佚書》)

古作“曶”,亦稱“手板”、“手版”、“簿1”。古代朝會時所執之器物,以玉、象牙、竹木等爲之,因身分與朝代不同而形制各異。始於周,廢於清。漢魏亦謂之簿,晉宋以來謂之手版。初,君臣貴賤皆執之,君用以出納政教,臣則用之書記君命與所奏之事以備忘。後世惟品官執之。《禮記·玉藻》:“笏,天子以球玉,諸侯以象,大夫以魚須文竹,士竹本(木)、象可也。”鄭玄注:“球,美玉也。文猶飾也,大夫、士飾竹以爲笏,不敢與君並用純物也。”孔穎達疏:“庾氏云以鮫魚須飾竹以成文……士以竹爲本質,以象牙飾其邊緣。”又“笏度,二尺有六寸,其中博三寸,其殺六分而去一。”《唐會要·輿服下》:“〔笏〕晉宋以來,謂之手板。自西魏後,五品以上通用象牙,六品以下兼用竹木。”又“開元八年九月勅:諸笏,三品已上,前屈後直,五品已上,前屈後挫,並用象;九品已上,竹木,上挫下方。”《宋史·輿服志五》:“宋文、散五品以上用象,九品以上用木。武臣、内職並用象,千牛衣緑亦用象,廷賜緋、緑者給之。”《通雅·釋器》:“笏,所以記對命也,後爲手版。”又“今無象與魚須文竹之制,但四品以上用象牙,五品以下用木,以粉飾之。”清·王先謙《釋名疏證補·釋書契》:“笏,忽也,君有教命及所啟白則書其上備忽忘也。或曰簿,言可以簿疏物也。案:古用笏,漢魏以來謂之簿,即手板也。《蜀志》稱秦宓以簿擊頰即此是已。”(圖見後)

笏

笏hù

〖名词〗

古代大臣朝见时手中执的狭长板子。因此用作官职的代称(1)。《滕王阁序》:舍簪笏于百龄。——我只得舍弃一生的官职。

笏hù

❶ 古代朝见时大臣所拿的用以记事的手板,多用玉、象牙或竹片制成。《礼记·玉藻》:“凡有指画于君前,用~。”归有光《项脊轩志》:“顷之,持一象~至。”

❷ 量词。条块。用于金、银、墨等条状物。苏轼《与范子丰书》:“纳银一~。”陆游《老学庵笔记》卷二:“尝寄先左丞以陈赡墨四十~。”

笏*hu

F3CB

<文>古代君臣朝会手中所拿的狭长板子,用玉、象牙或竹片制成,用来记事或指画:~板/朝~。

礼器

古代礼器名:彝(彝器;彝俎;樽彝;夏鼎商~) 篹 豊

青铜礼器:钟彞

僧道举行宗教仪式时所用的器物:法器

佛教法器:钟磬

古代祭祀及宴会时常用的两种礼器:笾豆

古代诸侯朝聘时所执的玉制礼器:锡圭 锡珪

古代君臣朝见手中所执的狭长板子:笏(朝笏) 板(手板;尺板) 簿

古代大臣入朝时所执的竹制手板:竹笏霜简

帝王所执的玉笏:珽 大圭

古代君王官吏出行时所执的东西:仪仗 彩仗

帝王仪仗的一种:静鞭 鸣鞭 霓旌

其他仪仗物品:金瓜 骨朵 月斧 朝天蹬宗庙的礼器;鼎

古代宗庙盛黍稷的礼器:琏 瑚(瑚琏)

另见:礼仪 祭祀 器物 鼎器

笏hù

呼骨切,入没。

❶朝笏,又称手版。古代君臣相见时所持用以比划和记事备忘的狭长版片。《礼记·玉藻》:“~,天子以球玉,诸侯以象,大夫以鱼须文竹。”

❷块,锭。铸金银为板条形似笏,故称。《夷坚志·三志壬集》:“于数匹绢内贮白金三大~。”

笏

大臣向皇帝奏事时手里掌的板。用记事。相传始于夏,此后历代沿用。至元代废。明清改用奏折。《礼记,王藻》: “笏,天子以球玉,诸侯以象,大夫以鱼须文竹,士竹本象可也。见于天子与射无说笏,入大庙说笏非礼也,小功不说笏,当事免则说之。既搢必盥,虽有执于朝,弗有盥矣。凡有指画于君前,用笏。造受命君前,则书于笏。笏,毕用也,因饰焉。笏度2尺6寸,其中博3寸,其杀6分而去1。天子素带朱里终辟,而素带终辟,大夫素带辟垂,士练带率下辟,居士锦带,子弟缟带; 并纽约用组3寸,长齐于带。” 《晋书·舆服志》: “笏,古者贵贱皆执笏,其有事则搢之于腰带,所谓搢绅之士者,搢笏而垂绅也。绅垂长3尺。笏者,有事则书之,故常簪笔,今之白笔是其遗象。3台5省二品文官之簪之,王、公、侯、伯、子、男、卿尹及武官不簪,加内侍位者乃簪之。手版,即古笏矣。尚书令、仆射、尚书手版头复有白笔,以紫皮裹之,名曰‘笏’。”《宋史·舆服志》: “笏,唐制五品以上用象,上圆下方; 六品以下用竹、木,上挫下方。宋文散五品以上用象,九品以上用木。武臣内职并用象,千牛衣绿亦用象,廷赐绯绿者给之。中兴同。”

笏

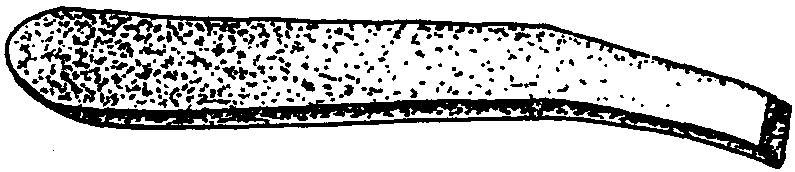

一种长条形板状手持礼器,一端略窄,用于君臣朝议时,或祭祀。《释名》谓: “笏,忽也,备勿忘也。”朝议国事或行大典时,手持笏版,其上书写记事,以备问对或颂祝。笏的使用有严格的等级规定。《礼记·玉藻》: “笏,天子以璆玉,诸侯以象,大夫以鱼须文竹,士以竹……” 相传笏版始于商汤之时,“出教令以备忘”。武王诛纣后制订礼仪,规定使用等级。现存古代传世之笏,主要是明清两代遗物,多为象牙制成。

笏

金银锭计数名称之一,一锭为一笏。南宋洪迈《夷坚乙志》卷一八《太学白金》:“任子谅在太学,夜过斋后,于丛竹间见银百余笏,月光照之,灿烂夺目。”五代刘崇远《金华子杂编》卷下有白金十笏为银五百两的记载,则一笏当为五十两,但这并非通例。

☛

☛笏hù

(古代君臣在朝廷上相见时臣子手中所拿的用玉、象牙或竹子制成的狭长板子,上面可以记事) a tablet held before the breast by officials when received in audience by the emperor

◆笏石英 sceptre-quartz

笏hu

【旧语】 tablet (held before the chest by officials when received in audience by the emperor)

笏

朝会时所执的手板,有事则书于其上,以备遗亡。西周春秋时已有用笏之制,自天子至士皆执笏。《礼记·玉藻》说:“笏, 天子以球玉, 诸侯以象,大夫以鱼须文竹,士竹,本象可也”。集解引孙希旦说:“象,象牙也,大夫、士并以竹为笏,大夫以鱼须饰其侧,士则不饰,而其本, 则大夫、士并可用象也。”汉魏以来,一般称笏为手板或手版,官员朝会时均用手板,插于绅间;惟晋代尚书八座所执者仍称之为笏。《晋书·舆服志》说:“笏,古者贵贱皆执笏,其有事则搢之于腰带,所谓搢绅之士者,搢笏而垂绅带也。绅垂长三尺。笏者,有事则书之,故常簪笔,今之白笔是其遗象。三台五省二品文官簪之,王、公、侯、伯、子、男、卿尹及武官不簪, 加内侍位者乃簪之。手版即古笏矣。尚书令、仆射、尚书手版头复有白笔,以紫皮裹之,名曰笏。”北周保定四年(公元564年)复定百官执笏。唐制,五品以上用象牙为之,六品以下用竹木。开元八年(公元720年)九月敕:“诸笏三品以上前屈后挫,并用象;九品以上,竹木,上挫下方。男以上听依品执笏, 假版官亦依例。”后代因之, 官员均有执笏之制。

笏hù

❷ 袍

❹ 垂绅正

笏.jpg) 金文;

金文;.jpg) 篆hù

篆hù

[竹(意符)+ 勿(聲符)→笏(《説文》:“笏,公及士所搢也。從竹,勿聲。案:籀文作.jpg) ,象形。義云佩也。古笏佩之。此字後人所加。”笏:古代大臣上朝拿著的手板,用玉、象牙或竹片製成,上面可以記事〈朝笏〉。)]

,象形。義云佩也。古笏佩之。此字後人所加。”笏:古代大臣上朝拿著的手板,用玉、象牙或竹片製成,上面可以記事〈朝笏〉。)]

△笏hù

10画 竹部 〈书〉 君臣在朝廷上会面时手中所拿的狭长板子,按等第分别用玉、象牙或竹制成,上面可以记事: ~板|玉~。

笏( )

)

元秀墓誌,北魏

方將簪貂執笏,左右帷扆,追茂實於綿古,流英聲於後載,而福善無徵,餘慶空言,落飛月於中天,墜逸翮於霞路。

謁嶽廟文,唐

敬修祀事, 端笏祠宇, 搢紳奠饋,敢告金天王。

《説文》: “笏, 公及士所搢也。 从竹勿聲。 ”

- 喝醉酒不认酒钱是什么意思

- 喝醉酒的人是什么意思

- 喝醒是什么意思

- 喝采是什么意思

- 喝采获名姬是什么意思

- 喝里是什么意思

- 喝野喷山是什么意思

- 喝野歕山是什么意思

- 喝钢嘴儿是什么意思

- 喝闷酒是什么意思

- 喝阻是什么意思

- 喝陈年旧醋是什么意思

- 喝雄黄酒是什么意思

- 喝雉是什么意思

- 喝雉呼卢是什么意思

- 喝面是什么意思

- 喝风是什么意思

- 喝风

屁是什么意思

屁是什么意思 - 喝风呵烟是什么意思

- 喝风屙烟是什么意思

- 喝风痾烟是什么意思

- 喝饭是什么意思

- 喝饼子是什么意思

- 喝香蜜是什么意思

- 喝马一枝花是什么意思

- 喝驮子是什么意思

- 喝骂是什么意思

- 喝骂申斥是什么意思

- 喝高了是什么意思

- 喝黄河水长大的——见过惊涛骇浪是什么意思

- 喝黎啷是什么意思

- 喝黑老汤是什么意思

- 喝龙喝虎是什么意思

- 喝(豁)着干是什么意思

- 喝,吃是什么意思

- 喝:是什么意思

- 喝𭇒是什么意思

- 喞是什么意思

- 喟是什么意思

- 喟叹是什么意思

- 喟喟是什么意思

- 喟子是什么意思

- 喟尔是什么意思

- 喟焉是什么意思

- 喟然是什么意思

- 喟然叹息是什么意思

- 喟然太息是什么意思

- 喟然而叹是什么意思

- 喟然长叹是什么意思

- 喟觚斋是什么意思

- 喠是什么意思

- 喠

.jpg) 是什么意思

是什么意思 - 喡是什么意思

- 喢是什么意思

- 喢

.jpg) 是什么意思

是什么意思 - 喢

.jpg) 是什么意思

是什么意思 - 喢西风是什么意思

- 喣是什么意思

- 喣喣是什么意思

- 喣喣呕呕是什么意思