稻秆蝇rice stem maggot

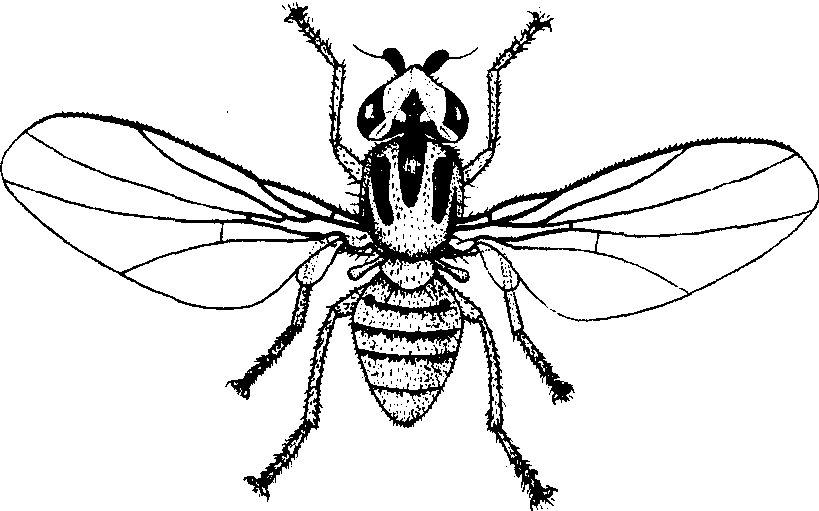

水稻等禾本科作物蛀茎害虫,又名稻秆黄潜蝇。学名Oscinis ory-zaella (Matsumura)。双翅目,黄潜蝇科。分布于朝鲜、日本、越南及中国东半部各省区。主害水稻,并取食小麦、大麦、李氏禾、看麦娘、鹅观草、棒头草等禾本科杂草。20世纪30年代中国即有记载,70年代初,南方海拔300米以上的稻田,发生较多。严重者损失超过螟害。苗期受害,心叶上出现若干条状裂缝;分蘖期受害,则形成黄绿色扭曲的枯心,发臭;孕穗初期受害,影响抽穗;中后期受害,形成扭曲的小梗白穗或花白穗。成虫体长2.2~3毫米,翅展5~6毫米。色鲜黄。头部背面近基处有一菱形黑斑。胸部背面有3条黑褐色纵纹。腹部背面各节基部有黑褐色横带。卵长椭圆形,具纵列细凹纹。末龄幼虫长6~7毫米,纺锤形,乳白至黄白色,尾端分叉。蛹长5~6毫米,扁纺锤形,淡黄褐色,尾端亦分叉。(见图)

稻秆蝇

中国南方稻区年生3~4代,以幼虫在大、小麦、李氏禾、看麦娘等心叶内越冬。中部稻区3月中旬至4月上旬化蛹,4月间羽化,4月中旬至5月上旬产卵于早稻秧田和早稻本田; 1代成虫6月羽化,6月中旬至7月上旬产卵于迟熟早稻、中稻、单季晚稻本田或双季晚稻秧苗上; 2代成虫8、9月羽化,9月至10月中旬在越冬寄主上产卵,幼虫孵出稍取食即过冬。通常以第二代幼虫为害迟熟早、中稻和单季晚稻较烈。取食孕穗期水稻时,幼虫期30天,取食分蘖期者50~90天。1代成虫产卵前期4~5天,2代可长达20~40天。产卵以15~16时最多,早晚一般不产。每雌产卵数2~80粒,一般12粒。卵多产在叶片下半部背面,与叶脉平行,散产。幼虫多于清晨孵化,侵入心叶或幼穗5~7天后出现为害状。末龄幼虫在叶鞘内侧近叶舌处化蛹,其中早稻多在剑叶鞘内侧,中、晚稻和冬小麦多在第二叶鞘内侧。喜阴凉高湿,耐寒性强,山区阴湿多雾,夏季凉爽,有利其发生。夏季高于35℃可使幼虫滞育,初孵幼虫需借助水滴,才能移动钻入叶鞘。早春雨水一般较多,故1代幼虫为害常较严重; 稻麦两熟及单、双季稻混栽区,食料丰富,为害也较严重。成虫有选择叶色浓绿稻田产卵的习性。适当提早春耕,可减少越冬虫源; 选用抗虫品种,避免过多施用氮肥,可控制其发生。必要时,可在成虫盛发期或幼虫盛孵期,用氧乐果、甲基对硫磷、敌百虫或拟除虫菊酯类农药喷施; 也可用克百威颗粒剂,在播种栽插前深施或撒施。

稻秆蝇rice stem maggot

Chlorops oryzae (Mat-sumura),又称稻黄潜蝇。昆虫纲,双翅目,黄潜蝇科。分布于华南、西南及浙江;朝鲜,日本,越南也有分布。寄主有水稻、麦子、稗、看麦娘等禾本科植物。成虫为黄色小蝇,体长3 mm左右,头背中基部有一菱形黑斑,胸背有3条黑色宽纵条,腹部第一节背面两侧各有一黑褐色小斑。末龄幼虫体长6~7 mm,乳白色,纺锤形,尾端分二叉。中国一年发生3代,以幼虫在禾本科植物心叶内越冬。卵散产于稻叶背面和叶鞘上,初孵幼虫靠水湿移动,从叶枕处钻入茎内,为害心叶和生长点,心叶伸展后呈现细长、并列的纵裂缝,重者心叶枯萎,孕穗期受害能造成白穗,受害处有腐臭味。末龄幼虫在叶鞘内近叶枕处化蛹。清除越冬杂草,选种耐虫品种,喷洒杀虫剂或撒施毒土为主要防治措施。

- 一脑门子反骨是什么意思

- 一脑门子官司是什么意思

- 一脔之味,能败十世之德。是什么意思

- 一脔之尝是什么意思

- 一脔何须尝世味,寸田久已废吾耕。是什么意思

- 一脔尝味是什么意思

- 一脔染指是什么意思

- 一脔知鼎是什么意思

- 一脖子拐是什么意思

- 一脚是什么意思

- 一脚一手是什么意思

- 一脚不移是什么意思

- 一脚了是什么意思

- 一脚人是什么意思

- 一脚传球是什么意思

- 一脚去是什么意思

- 一脚地是什么意思

- 一脚子是什么意思

- 一脚放在另一脚上站立是什么意思

- 一脚板是什么意思

- 一脚球是什么意思

- 一脚站立是什么意思

- 一脚站立低杠,一腿绕越高杠成燕式平衡是什么意思

- 一脚耧是什么意思

- 一脚耬是什么意思

- 一脚脚来寻死地是什么意思

- 一脚脚来寻死路是什么意思

- 一脚落手是什么意思

- 一脚走是什么意思

- 一脚跨过便池是什么意思

- 一脚踏上磅秤台是什么意思

- 一脚踏上磅秤台——举足轻重是什么意思

- 一脚踏两只船是什么意思

- 一脚踏了两家船是什么意思

- 一脚踏了两家船。是什么意思

- 一脚踏进云端里是什么意思

- 一脚踏错,百步难还是什么意思

- 一脚踢是什么意思

- 一脚踢不倒的钱是什么意思

- 一脚踢不出个屁是什么意思

- 一脚踢不着几个钱是什么意思

- 一脚踢个屁——赶到当当上了是什么意思

- 一脚踢在肚子上——碰心是什么意思

- 一脚踢在肚子上——碰心了是什么意思

- 一脚踢开是什么意思

- 一脚踢烂个漏西瓜——蹬红是什么意思

- 一脚踩不死个蚂蚁是什么意思

- 一脚踩扁个窝头儿是什么意思

- 一脚踹是什么意思

- 一脚迈进阴阳界——鬼话连篇是什么意思

- 一脚进一脚出是什么意思

- 一脚门蔓是什么意思

- 一脚门里,一脚门外是什么意思

- 一脚高一脚低是什么意思

- 一脚高,一脚低是什么意思

- 一脬是什么意思

- 一脯没困是什么意思

- 一脱一样是什么意思

- 一脱丝样是什么意思

- 一脱式是什么意思