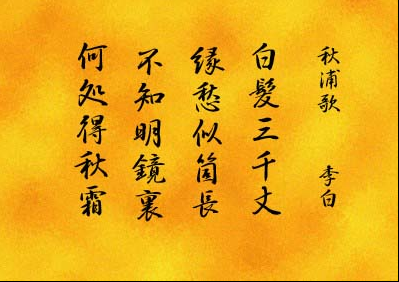

秋浦歌十七首·其十五

年代:唐代诗人 作者:李白

←上一篇:秋浦歌十七首·其十六 下一篇:秋浦歌十七首·其十七 →

诗词简介:

这是一首壮志未遂、抒发积愤忧愁的诗。此诗乃诗人五十四岁时揽镜自 照,忽见白发,有感而作。首二句,想象奇特,如闪电霍然,如霹雷炸响,令人惊叹:“白 发三千丈,缘愁似个长?”诗家多以山、水喻愁之重深;此言重深之愁思,以“三千丈”白 发拟之,更为新奇,笔力不凡,虽是极度夸张,但兴中有比,取譬甚合情理,意味更显悠 长。后二句写照镜自叹:“秋霜”,指白发,“不知”,乃激愤语。此言对镜自照,不知何时, 青丝便成了秋霜! 诗人有“奋其志能,愿为辅弼”的雄心,有使“寰区大定,海县清一”的 理想,然而屡遭挫折,壮志未酬,人已衰老,鬓发如霜,这一问一叹,何其悲愤、痛切啊! 此诗兴中有比,满怀激情,用浪漫主义手法,塑造了“自我”形象,将蕴积内心的怨愤宣 泄出来,具有震撼人心的艺术力量。

- 原文

- 拼音

- 繁体

- 《秋浦歌十七首·其十五》.[唐].李白.白发三千丈,缘愁似个长。不知明镜里,何处得秋霜。

- 《 qiū pǔ ɡē shí qī shǒu · qí shí wǔ 》《 秋 浦 歌 十 七 首 · 其 十 五 》.[ tánɡ ]. lǐ bái..[ 唐 ]. 李 白 .bái fà sān qiān zhànɡ , yuán chóu sì ɡè chánɡ 。白 发 三 千 丈 , 缘 愁 似 个 长 。bù zhī mínɡ jìnɡ lǐ , hé chù dé qiū shuānɡ 。不 知 明 镜 里 , 何 处 得 秋 霜 。

- 《秋浦歌十七首·其十五》.[唐].李白.白發三千丈,緣愁似個長。不知明鏡里,何處得秋霜。

- 译文

- 注释

- 诗评

- 【译文】 白发三千丈呵,是因为愁才如此之长!我不知那洁净的镜子里,是怎么染上了一层秋霜。

【逐句翻译】

白发三千丈,白发哟为何有三千丈?

缘愁似个长。因愁思绵绵才这般长。不知明镜里,对着明镜我无比惊疑,何处是秋霜? 不知哪里来这多秋霜? - 〔1〕《秋浦歌》组诗,约写于天宝十二年,当时李白在安徽一带游历。秋浦在今安徽贵池县西。组诗共十七首,这里选的是第十五首。〔2〕“白发”二句:缘,因。个,这个、这么。上联说,我的白发有三千丈,因为我的愁思也好像这样长。出句是极为夸张的说法,《李太白全集》王琦注:“起句怪甚,得下文一解,字字皆成妙义。”〔3〕“不知”二句:揽镜自照,见白发而生感。《唐诗选胜直解》:“三千丈言其长也,愁多故易白。秋霜形其白也,倏然对镜,睹此皤然,感兹暮年,愁怀莫诉,偶于秋浦自叹之乎!”

- 【集评】 清·王琦: “起句怪甚,得下文一解,字字皆成妙义,洵非老手不能,寻章摘句之士,安可以语此?”(《李太白全集》)清·郭兆麒:“太白诗 ‘白发三千丈’,‘燕山雪花大如席’,语涉粗豪,然非尔便不佳。‘十月吴山晓,梅花落敬亭’。‘江城五月落梅花’,用语皆活相,又不大段修饰,乃其天分过人处,后人不能步其尘。如少陵言愁,断无 ‘白发三千丈’ 之语,只是低头苦煞耳。故学杜易,学李难。然读杜后不可不读李,他尚非所急也。” ( 《梅崖诗话》)清·汤大奎: “ 《世说》: 顾长康哭桓宣武,声如震雷破山,泪如倾河注海,形容尽致,读之令人失笑。唐人诗 ‘今朝不用临河别,垂泪千行便濯缨’,泪已不少。至杜工部 ‘犹有泪成河,从天复东注’,视虎头抑又甚矣。此与太白 ‘白发三千丈,愁来似个长’,同语意。” ( 《炙砚琐录》)日本·厨川白村:“所谓支那(即中国)人者,是极其善于夸张的。……说道 ‘白发三千丈’,将人当呆子。什么三千丈,一尺也不到的。但是,一听到说道三千丈,总仿佛有很长的拖着的白发似的感得。……虽然是大谎,但这却将或一意义的 ‘真’,十分传给我们了。”(《出了象牙之塔·艺术的表现》)

- 赏析一

- 赏析二

- 赏析三

- 这千古传诵的名篇, 好就好在开头一句: “白发三千丈”。但白发哪能有三千丈长呢?李白咏庐山瀑布为“飞流直下三千尺”,已是奇语不凡;而这里咏白发,竟言白发比庐山瀑布更长十倍, 岂非奇之又奇?加上这首句劈空而来,形象又那么高大,宛似银河倒挂,亘乎天地之间。倘非李白,谁敢作此等语?这样说,丝毫不意味着文学夸张以越虚妄越好。相反, 文学夸张的成功与否,关键在于感情的是否真实。比如说, 那些“端起巢湖当水瓢”式的豪言壮语之终于化为笑柄,并非由于它夸张得太过分,而是由于它缺少真情实感。至于像李白的“白发三千丈”,虽然看似无理(胡仔《苕溪渔隐丛话》云: “ ‘白发三千丈’,其句可谓豪矣,奈无此理何?”),却完全符合诗人感情的真实。诗人说: “白发三千丈,缘愁似个长。”显然,诗人不是说白发真有三千丈长,而是说愁长; 因为忧愁生白发,所以白发像有三千丈长一般。这样写,既恰切地表达了诗人内在感受的真实性, 又巧妙地赋予诗歌外在形象以更大的感染力。这样的夸张当然就不虚妄,而且很有分寸;正如刘勰《文心雕龙·夸饰篇》所说: “使夸而有节,饰而不诬,亦可谓之懿也。”如果说首两句劈空而来,显得有点突兀,像是藏了个哑谜似的;那么末两句便索兴把底说穿。它说明诗人在照镜时,看到满头白发繁若秋霜,遂禁不住感喟万分。诗人连用了 “不知”与 “何处”两个词组成问句。但他似问非问,或明知故问,纯乎是借此抒发感慨而已。“秋霜”固然指白发,但另给人以冷的感觉。诗人利用感觉的移借,用外部感觉表达其心理感受。读者潜移默化于其间,联想起诗人晚年的不幸际遇,便难免同生凄凉、寂寞之感了。艺术之感人, 端由于接受主体 (欣赏者) 跟创造主体 (艺术家) 在感情上的认同。这首小诗也不例外。

- 李白写这首诗,大约在天宝十三载(754),诗人已经五 十四、五岁了。秋浦是宣州属县,李白当时正在宣州一带漫 游。在此之前,他在诗中多次感叹过白发早生,此时,白发一 定是更多,所以,晨起揽镜,乍见又增添了许多白发,触目惊 心,不禁惊呼“白发三千丈”!古人蓄发,平时挽在头顶,梳理 时,长发便垂落下来。“三千丈”的夸张,就是在这样的具体 情景下产生的,这一声惊呼,造成震慄人心的艺术效果,眼 前仿佛出现了一个手挽飘萧白发、满脸痛苦神情的老人形 象。这句诗的潜台词是: 我这满头白发怎么会长得这样盛 呢?自惊中包含着自疑,从而引出下句的回答。“缘愁似个长”,原来是愁绪使人生出了这样长的白 发。“似个”即“像这样”的意思。这句自答,语势跌落,形成 一道曲折,情绪由暴烈转为悲凉。独坐愁城的诗人,在沉重 的叹息声中,无力垂下了白发。诗人年过半百,功业无成,在 那令人窒息的黑暗现实中,感到个人前途黯然无望了,理想 与现实的冲突愈来愈尖锐,他还更忧虑国家的命运。这些令 人忧心的事,诗人怎能不颜色改易、精神损消呢? 这便是 “愁”的内涵。第三、四句好像平地又起一层波澜,形成第二道曲折: “不知明镜里,何处得秋霜?”诗人似乎不相信自己陡然增添 了许多白发,再次揽镜自照,好像不相信那飘满白发的镜中 人就是自己。这一动作上的反复,表明李白虽然面对这严酷 的事实,却不愿意承认的矛盾复杂心理,诗人对镜看得分明 了,又引出另一个问题:“何处得秋霜?”这句问话,可能又勾 起诗人一番痛苦的回忆:几十年来,诗人在命运的道路中奔 波颠踣,一次次的失意、挫折,都使他胸中沉积起层层郁愤, 头上又添数茎白发。这满头秋霜,乃是大半生坎坷经历的印 迹和明证! 诗中连用“不知” “何处”两个疑问词,以强烈感 叹的语气,把问题提了出来,却没有回答。它把无限的痛愤 和悲凉留了下来。在修辞学上,但凡要讲“夸张”,无不举“白发三千丈”为 例证。李白是运用了夸张手法。虽然任何人的头发事实上不 可能长到三千丈,但诗人夸张的目的不是在说头发,而是极 言愁之深广,不是事实上的夸张,而是主观情绪冲动的夸 张。而且诗人并没有说出愁的具体内容,更使人觉得其愁浩 茫无边。在回味与思考中,我们认识了古代封建社会一位天 才的可悲命运。

- 天宝十三载(754),李白自幽燕南归客游秋浦(在今安徽贵池),作《秋浦歌》组诗十七首,抒写诗人忧心国事、叹惜年华的深愁。“白发三千丈”一首是组诗的最强音。同样以白发来表现忧愁,在长于写实的杜甫笔下是“白头搔更短,浑欲不胜簪”,而在作风浪漫的李白笔下则是“白发三千丈,缘愁似个长”。想一下白发三千丈的诗人形象吧,那是只见白发而不见诗人,飘飘然的白发遮蔽了一切,这具象化了的愁情,就令读者永志不忘了。诗句之妙,在于夸张的妙用,和形象的独创性,“洵非老手不能,寻章摘句之士,安可以语此?”(王琦)。后两句点明诗人是在对镜顾影自怜:“不知明镜里,何处得秋霜?”诗意略近于《将进酒》之“君不见高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪”,“不知”、“何处”云云,表明是忽然的发现,似乎一夜之间就平添了白发三千丈。这仍是夸张,不过也有真实作基础,《武昭关》前的伍子胥,不就是一夜之间愁白了头吗?诗的前二句夸张的是白发的长度,后二句夸张的发白的速度。通过这样两度的夸张,就把诗人莫可名状的愁思渲泻得淋漓尽致了。

- 一面眼镜是什么意思

- 一面砍是什么意思

- 一面虚词是什么意思

- 一面解网是什么意思

- 一面讲,一面用手势帮助表达意思是什么意思

- 一面负担粮税和两面负担粮税的地区是什么意思

- 一面走一面查看是什么意思

- 一面镜子是什么意思

- 一面青是什么意思

- 一面驱禽是什么意思

- 一革拢总是什么意思

- 一靴不能适万足是什么意思

- 一鞋播弄尽人情是什么意思

- 一鞍一马是什么意思

- 一鞭是什么意思

- 一鞭一条痕是什么意思

- 一鞭一条痕,一掴一掌血是什么意思

- 一鞭先着是什么意思

- 一鞭先著是什么意思

- 一鞭子一板子是什么意思

- 一鞭子定价是什么意思

- 一鞭残照里(打五言唐诗一句)匹马行将夕是什么意思

- 一鞭清晓喜还家,宿醉困流霞。夜来小雨新霁,双燕舞风斜。山不尽,水无涯,望中赊。送春滋味,念远情怀,分付杨花。是什么意思

- 一音是什么意思

- 一頓是什么意思

- 一顧傾城是什么意思

- 一页是什么意思

- 一页三栏的版面是什么意思

- 一顶是什么意思

- 一顶一是什么意思

- 一顶一句是什么意思

- 一顶上是什么意思

- 一顶帐是什么意思

- 一顶帽是什么意思

- 一顶桂冠 [苏联]帕乌斯托夫斯基是什么意思

- 一顷是什么意思

- 一项事志是什么意思

- 一项式句子是什么意思

- 一项政治分赃密约是什么意思

- 一项物体是什么意思

- 一项项地写下来是什么意思

- 一顺是什么意思

- 一顺以贯之是什么意思

- 一顺儿是什么意思

- 一顺子是什么意思

- 一顺手是什么意思

- 一顺排是什么意思

- 一顺撇儿是什么意思

- 一顺水是什么意思

- 一顺水儿是什么意思

- 一顺百顺是什么意思

- 一顺瞭斜是什么意思

- 一顺跑是什么意思

- 一顺边是什么意思

- 一顺边儿是什么意思

- 一顺风是什么意思

- 一顾是什么意思

- 一顾之价是什么意思

- 一顾倾人是什么意思

- 一顾倾人城,再顾倾人国是什么意思