石鼓文shí gǔ wén

周宣王在石鼓所刻纪颂功德的文字。石鼓共有十面。韩愈《石鼓歌》:张生手持石鼓文,劝我试作石鼓歌。

石鼓文

现存最古的刻石文字。十块鼓形石上,各刻四言诗一首。书体为籀文。内容为记述秦国国君游猎之事,也称“猎碣”。唐初于天兴(今陕西凤翔)三畤原出土。唐人以为周文王或周宣王时制作,近人公认为秦刻石,然所记何人说法不一,有文公、穆公、襄公、献公诸说。其书雄强浑厚,朴茂自然,用笔圆劲挺拔,字距、行距开阔均衡。评者以之为“书家第一法则”。杜甫、韦应物、韩愈、苏东坡等诗家也有诗篇题咏。原石现藏北京故宫博物院,文字大多模糊。现存较好拓本为郭沫若《石鼓文研究》所用之日人收藏本。

石鼓文

石鼓被发现时,文字已有剥泐,后经风吹雨打,苔藓侵蚀,又屡经迁徙,尤其是几百年来无节制的拓榻,敲击擦扫,剥泐漫漶更甚。连重文计算在内,《石鼓文》共约600余字,宋时存字不足500,迄今仅存200余字,有一鼓已文字全无。石鼓现存北京故宫博物院。

最先著录石鼓的苏朂认为《石鼓文》系周宣王时太史籀所书。其后李嗣真《书后品》、张怀瓘《书断》、窦臮《述书赋》、徐浩《古迹记》、韦应物《石鼓歌》、韩愈《石鼓歌》、周越《法书苑》均认为石鼓刻立于周宣王时。欧阳修《六一题跋》对上说提出三点疑问,但又认为“至于字画,非史籀不能作也。”金学者马定国著《石鼓辨》万余言,认为是西魏宇文泰狩猎歧阳时所刻立。郑樵《石鼓音序》从文字字形嬗变角度出发,考订为秦国“惠文之后,始皇之前所作也。”清代学者武亿、俞正燮等人又以为是汉、晋、北魏之物,但这些观点影响不大。近现代学者都同意郑樵秦篆说,但在具体刻立时间上又聚讼不决,他们从史实、铭刻史、字形、词汇、书法、诗的内容等许多方面进行综合考证,或定为文公,或认为是襄公,也有定穆公、灵公、献公或惠王的。从文公到惠王,时间跨度逾四百年。总之,《石鼓文》刻立时间尚无定论。

《石鼓文》的字形介于金文和小篆之间,许多字的结构与《说文》所录籀文相合,如“囿”、“则” 等字。而另一部分字则和小篆相近。从整体来看,《石鼓文》脱胎于金文,但又与金文距离较大,它应该属于大篆范围,而且是秦国的大篆,也就是小篆的直接祖先。

与金文相比,《石鼓文》书法有着自己的显著特点。首先,吉金文字受器皿的局限,字体较小。而《石鼓文》字径二厘米左右,且字多逾六百,非金文所可以比拟。其次,早期金文原泥范浇铸,后期虽改为刻文,但铭刻规则也随之严格。《石鼓文》因材料工具的不同,已一扫铸造气息。且在凿刻形制上比较自由。第三,也就是最关键的一点,即纯文字的金文,一般刻于器皿内侧,只能给少数人看到。而作为刻石的《石鼓文》则立于郊野,人人得而观之。汉字除了是语言的书写符号外,还可以是书法艺术的载体。公开供人观看,促使汉字书法因素的开始成熟。自《石鼓文》起,书法艺术开始了长足发展。

《石鼓文》在制式上比金文款式自由,但在结构法度上却比金文严谨规整。它每字大小相仿,结体扁平方整,将字画截长引短,务使匀称整齐。字画粗细均匀,藏锋圆头,多用曲线,曲率变化众多,弧度优美,圆而不规,方而不矩,转角多用圆变,线条遒劲有力。

《石鼓文》自唐初被发现以来,一直受到书坛的赞誊。例如苏勖说道: “虞褚欧阳,共称妙墨。”张怀瓘《书断》也说: “体象卓然,殊今异古。落落珠玉,飘飘缨组。”又曰:“开阖古文,折直劲迅,有如镂铁,而端姿旁逸,又婉润焉。”韦应物和韩愈的《石鼓歌》也都对《石鼓文》书法艺术作了极高的评价。

石鼓文

字体名。中国现存最早的石刻文字。字刻在10件鼓形圆石上,每个鼓的四周环刻四言诗一首,原石应有600余字,由于文字奇古难识,加上石皮逐渐脱落,唐宋时期,还可见到460多字,现在只存留300余字,主要内容为歌颂田原之美和田猎之盛,因此又称猎碣;由于文中提到秦地汧水,故又称汧阳石刻。经近人考证,为秦国刻石,至于所属时代,多有争论,或认为属襄公(前770年前后)时期,或认为属灵公(前422年前后)时期。从字体结构来看,字体严谨、端庄、繁复,应是从籀书演变到篆书的过渡形态,与篆书相同颇多,由此可知它们是李斯制定小篆以前不很久远的字形,可认为是秦惠文王之后,始皇帝之前这段时期的石刻(公元前337一公元前246年)。石鼓自汉以来,一直在陕西风翔县境内。唐初才被关心文物的人发现,杜甫、韦应物、韩愈、苏轼都曾为此作诗。在流传过程中,石鼓历经磨难,曾经丧失;从元到清,十石鼓一直存于北京孔庙内,现藏北京历史博物馆。

石鼓文

我国现存最早的刻石文字。在十块鼓形石上,每块用籀文(即大篆) 分刻着十首为一组的四言诗,记述秦国君的游猎情况,也称为“猎碣”。其制作时代,近人始考证为秦刻石,但仍有秦文公、秦穆公、秦襄公、秦献公等不同时期的说法。唐初在天兴 (今陕西宝鸡市) 三畴原出土。现在其中一石,字已磨灭,其余九石也有残缺。藏北京故宫博物院。历来都很推崇其书法。字体是在金文的基础上演变来的,其笔画比金文更匀称,结构比金文更工整; 为了匀称、工整,改变了金文的一些偏旁部位,使字形更为美观。

石鼓文

春秋或战国早期刻在十个鼓形石头上的四言诗,唐初在天兴三畤原(今陕西凤翔县境)出土。字体属于籀文体系。内容记述秦国国君的游猎,所以也叫做“猎碣”。罗振玉、马叙伦等人认为石鼓是秦文公时物,马衡认为是秦穆公时物,郭沫若认为是秦襄公时物,唐兰认为是秦灵公时物,至今尚无定论。石鼓从唐末以来曾被多次移置,现藏北京故宫博物院。其中一石字已漫灭,其余九石字也多残缺。文物出版社有1984年影印的明锡山安氏十鼓斋本《秦石鼓文》。

铭文

铭(铭记;铭词;铭章;铭款;铭识;铭刻;铭辞;铭镌;铭语) 铸辞

刻在器物上的文字:刻文 刻铭

刻在青铜器或碑文上的文字:金石文

刻或铸在青铜器上的文字:款(款识;钟鼎~识) 金文 铭篆 钟鼎文 吉金文字

文字线条凹入的款识:阴款

用白银涂饰或镶嵌的器物上凹下去的文字或花纹:银错

在器物上刻写的警戒性的文辞:铭戒

钟上的铭文:钟铭

刻在石鼓上的文字:石鼓文

(刻或铸在器物上的文字:铭文)

石鼓文

约公元前770年,春秋时期的秦国刻在10个石鼓上的籀文诗句,是中国现存最古老的刻石文字。以其石形似鼓而得名。原石发现于陕西省凤翔县,见于唐代初期的文献记载,现藏故宫博物院。石鼓文是中国目前发现最早的石刻文字,其字体被认为是属于由西周金文演变为秦代小篆之间过渡期的籀文系统。石鼓文的确切年代,一般倾向认为是战国时期秦国石刻。石鼓文原石为10件,石鼓用花岗石刻成,高45 cm至90 cm不等,直径60 cm。每个石鼓刻四言诗一首,歌颂秦国国君的狩猎活动,又称猎碣。共700余字,刻石文字多有残损,至北宋欧阳修所录已仅剩465字。因年久风化,现仅存272个字。今藏北京故宫博物院,是研究中国古代文字的重要资料。石鼓文于唐初即有拓本,但未能流传下来,传世墨拓善本有明代范氏天一阁藏本,清乾隆时据此摹刻,后毁于火。道光年间,明代安国旧藏的石鼓文拓本10册为其后人发现,皆为北宋拓本,其中《先锋》、《中权》、《后劲》3 本流入日本。石鼓文具有高度的艺术性,在篆书艺术乃至中国书法艺术的发展流变中占有重要地位。自唐初发现以来,历代名士书家皆极为推重,虞世南、褚遂良、欧阳询称其为“墨妙”,杜甫、韩愈纷纷吟诗诵咏 。石鼓文书法结体端庄严谨,字形大小匀称,笔法藏头护尾,粗细均匀。线条遒润圆畅,自然生动。字体规范,偏旁部首的写法和位置也都基本固定了。石鼓文对唐宋以下乃至近代书法影响极为深远,后世习篆者皆宗其法。

石鼓文

中国现存最早的刻石文字。在十块鼓形的石上,每块各刻四言诗一首,内容歌咏秦国君臣游猎情况。所刻书体,为秦始皇统一文字前的大篆。石原在天兴(今陕西宝鸡) 三畤原,唐初被发现。

石鼓文

中国现存最早的刻石文字。无年月。刻石年代有多种说法,唐人说周代,宋人说在始皇以前。今公认为秦代,但仍有分歧。郭沫若认为是秦襄公(前770——746)之时,唐兰则考为秦献公十一年(前374)。此外,还有文公、穆公诸说。唐初发现于天兴县(今陕西凤翔)三畤原。文刻于十个鼓形石上,高约100厘米,径约60厘米。每石环刻四言诗一首,记述秦国君田猎之事。现藏北京故宫博物院。十鼓原应有约700字,宋代仅存465字,现仅见270字左右。其书体具有承先启后的作用,与虢季子白盘及秦公簋等青铜器铭文一脉相承。是秦统一以前的大篆。对后来秦代小篆的出现,产生很大影响。它的结体方整匀正,舒展大方,笔意浓厚。其名亦称“陈仓十碣”或“岐阳十鼓”、“猎鼓”等。

石鼓文

中国现存最早的刻石文字。无年月。刻石年代有多种说法,唐人说周代,宋人说在始皇以前。今公认为秦代,但仍有分歧。郭沫若认为是秦襄公(前770——746)之时,唐兰则考为秦献公十一年(前374)。此外,还有文公、穆公诸说。唐初发现于天兴县(今陕西凤翔)三畤原。文刻于十个鼓形石上,高约100厘米,径约60厘米。每石环刻四言诗一首,记述秦国君田猎之事。现藏北京故宫博物院。十鼓原应有约700字,宋代仅存465字,现仅见270字左右。其书体具有承先启后的作用,与虢季子白盘及秦公簋等青铜器铭文一脉相承。是秦统一以前的大篆。对后来秦代小篆的出现,产生很大影响。它的结体方整匀正,舒展大方,笔意浓厚。其名亦称“陈仓十碣”或“岐阳十鼓”、“猎鼓”等。

石鼓文

秦时在凿成的鼓状石上所刻的文字,亦称籀文。十块鼓形石,唐初在天兴县(今陕西凤翔)南三畤原出土。现存于故宫博物院。其中一鼓字迹已磨灭,其余九石鼓也有残缺。每鼓一首四言诗,十首为一组。内容记叙秦国君主游猎的情况,因此也称“猎碣”。石鼓文书体,线条匀圆,古朴雄浑、凝重遒劲,被誉为“石刻之宗”。唐代书法家虞世南、欧阳询、褚遂良都很推崇其书法。

石鼓文shiguwen

中国现存最古老的石刻文字。石鼓文是在十块鼓形石上,用籀文分别刻写的10首内容联贯的一组四言诗,记述秦国国君游猎之事。据考证为秦代刻石。石鼓文于唐代初年在天兴(今陕西宝鸡市)出土,现收藏在北京故宫博物院。其中一石字已磨灭,另外9块石鼓上的刻字也有残缺。其书法为历代所推重。

石鼓文Shiguwen

石鼓文是战国时期秦国的文字,因刻在鼓形石上,故名。它是我国最早的石刻文字。石鼓共十块,分刻着十首为一组的四言诗,记载国君游猎的情况。唐代出土,现存故宫博物院。石鼓文属大篆体系,书法精美,可与甲骨文、金文相比美。一直受到历代文人学者的重视,杜甫、韩愈、苏轼等都有诗歌赞颂,历代篆书家多从此获益。康有为《广艺舟双楫》说:“石鼓文如金钿落地,芝草团云,不烦整截,自有奇采。”郭沫若著《石鼓文研究》,极有见地。

石鼓文

石鼓文

又称“猎碣”。中国现存最早的刻石文字。在10块鼓形石上,用大篆(即籀文)各刻四言诗一首,记述秦国国君游猎情况。制作年代有争议,但一般认为是秦刻石。石原在天兴(今陕西宝鸡)三畤原,唐初被发现,现藏故宫博物院。已有1石文字全部磨蚀,其余9石大多残损不全。参见“语言文字”中的“石鼓文”。

石鼓文

中国现存最早的刻石文字。唐朝初年,在夭兴(今陕西宝鸡市)三畤原出土了10块鼓形石,上面用籀文分别刻有10首记述秦国国君游猎的四言诗,故或称“猎碣”。唐韦应物认为是周文王鼓,宋郑樵则以为秦鼓。近人始考证为秦刻石,但仍有秦文公、穆公、襄公、献公诸说。原物现藏北京故宫博物院,字迹多有磨灭,有一石已无字。为书法艺术的珍宝。

石鼓文

见“语言文字”中的“石鼓文”。

石鼓文

亦称猎碣。我国现存最早的石刻文字。其形似鼓共10件。唐代初年在陕西雍县(今凤翔)出土。开始存于凤翔夫子庙里,五代兵乱,石散失。到了宋代,收集其九,运置凤翔府学,后来皇祐间(1049—1054)始得其全,宋徽宗大观年间,从凤翔运至东京(今河南开封),放在保和殿里。金人破宋,把它运到燕京(今北京)。日本侵华,石曾南迁,抗战后,运回北京,现藏故宫博物馆。其中一鼓已一字无存。刻石年代,历来多有争议。近人马衡作《石鼓为秦石刻考》一文,证明石鼓为秦物,并主张为襄公后(公元前770)献公前(公元前388)所作。唐书论家张怀瓘在《书断》中称赞说:“体象卓然,殊今异古。落落殊玉,飘飘缨组,仓颉之嗣,小篆之祖。以名称书,遗迹石鼓。”其字体似比小篆复杂,比西周铸文整齐,在籀篆之间。

石鼓文

石鼓文

先秦时期秦国石刻文字。因其刻在十个形似大鼓的石头上,故名。隋以前未见记载,唐太宗贞观年间吏部尚书苏勖始纪其事,时石鼓在天兴县(今陕西凤翔县)郊野之中。后郑余庆将其迁于凤翔府夫子庙。经五代之乱,又复失散,宋司马池复置于府学。宋徽宗大观年间,又自凤翔迁于东京(今河南开封)辟雍,后入保和殿。金人攻入东京,又运至燕京(今北京)。后一直放于故宫博物院。抗日战争时期,曾一度由故宫博物院运往西南。现存故宫博物院。由于宋人司马池在移置时失掉一个石鼓,宋仁宗皇祐年间被向传师在民间求得,但已被当作石臼而将刻文破坏,故现存十鼓中,有一鼓残缺特甚。关于石鼓文具体的制作时代,目前看法尚不一致:有的认为当在秦惠文王之后,始皇之前;巩丰认为在献公之前、襄公之后;清末人震钧认为乃秦文公之物,近人马叙伦也持此说;马衡则认为是秦穆公时所作;郭沫若则认为在秦襄公时刻写。石鼓文字体为籀文,文体为诗。由于年代久远,很难读懂。就连唐宋著名学者韩愈、苏轼等人也只能望鼓兴叹,发出“才薄将奈石鼓何”的感慨。经历代研究,至郭沫若始根据数种拓片,将石鼓存留之残文,加以辨识、考释,并排列次序,人们才得知晓其诗文所载多与游幸、狩猎有关。

石鼓文

东周时代秦刻石文字。亦称“猎碣”、“陈仓十碣”、“雍邑刻石”,以其刻于鼓形石上而得名。唐初发现于陕西凤翔。现藏北京故宫博物院。为一组刻石,由10块构成。每块均为花岗石质,圆顶平底呈圆柱状,高约90厘米,直径约20厘米。鼓侧各刻四言诗一首,原文在700字以上,现仅存272字,内容记狩猎事。其确切年代尚未统一,至近代始一致认为是东周时代秦国刻石,但对属春秋时代还是战国时代仍存在争论。石鼓文是中国已发现的最早的石刻文字,书体为大篆,又接近于秦小篆,古朴雄浑,气韵淳厚,所刻线条匀圆宛转,体态紧严,生动而有法度,横竖排布行气自如,如虫食木,卓然天成,具有较高的艺术价值。

石鼓文

秦代在陕西风翔雕刻在石头上的四言诗,是古代石刻传播工具的珍本。为中国现存最早的石刻文字中篇幅最长、内容最多的石刻,即在十块鼓形石上用籀文(大篆)分刻着十首为一组的四言诗,故称石鼓文。有的学者探讨中国印刷术的起源把它上溯为渊源。又因为它是记述秦国国君的游猎情况,故又称为“猎碣”。这是唐初在天兴(今陕西凤翔)三畴原出土的。唐代诗人杜甫、韦应物、韩愈等都曾写诗歌咏,欧阳询、虞世南、褚遂良等都很推崇其书法,说明它在一千多年以前被发现是可靠的。参见“石刻”条。

石鼓文shi gu wen

【考古】inscriptions on drum-shaped stone blocks of the Warring States Period

石鼓文shi gu wen

inscriptions on drum-shaped stone blocks of the Warring States Period

石鼓文

inscriptions on drumshaped stone blocks

石鼓文

inscriptions on drumshaped stone blocks of the Warring States Period

石鼓文

文字学、书法名词。又称雍邑刻石、 阳刻石,或称猎碣。 我国现存最早的刻石文字。石鼓,是由青黑坚顽的花岗岩石经人工雕琢而成的。其直径约为1尺,高约3尺,上小下大,顶圆底平,因形状近似鼓形,故名,共有10个。石鼓文即在石鼓之上所刻文字,为四言体诗。其年代因时间久远、没有确证,历来说法不一,迄无定论,凡有周成王(前11世纪)、宣王(前827—前782)、秦襄公(前777—前766)、秦襄公至献公(前777—前362)、秦文公(前765—前716)、秦穆公(前659—前621)、秦灵公(前424—前415)、秦惠文王至秦始皇(前337—前210)、秦昭王(前306—前251)、汉(前206—220)、北魏太武帝太平七年(446)、北周(557—581)时诸说。近人考证多认为系春秋时秦国之物,然又有秦文公、穆公、襄公、献公时诸说,也未统一。今人唐兰考定为秦献公十一年(前374)之物,认同者较多。由于历史变迁的影响,石鼓与石鼓文曾长期淹没无闻,唐初发现于天兴县(今陕西凤翔县)南20里的三畤原。因发现之处属雍州故地,故称雍邑刻石;又因诗句中表地名的只有1个“

阳刻石,或称猎碣。 我国现存最早的刻石文字。石鼓,是由青黑坚顽的花岗岩石经人工雕琢而成的。其直径约为1尺,高约3尺,上小下大,顶圆底平,因形状近似鼓形,故名,共有10个。石鼓文即在石鼓之上所刻文字,为四言体诗。其年代因时间久远、没有确证,历来说法不一,迄无定论,凡有周成王(前11世纪)、宣王(前827—前782)、秦襄公(前777—前766)、秦襄公至献公(前777—前362)、秦文公(前765—前716)、秦穆公(前659—前621)、秦灵公(前424—前415)、秦惠文王至秦始皇(前337—前210)、秦昭王(前306—前251)、汉(前206—220)、北魏太武帝太平七年(446)、北周(557—581)时诸说。近人考证多认为系春秋时秦国之物,然又有秦文公、穆公、襄公、献公时诸说,也未统一。今人唐兰考定为秦献公十一年(前374)之物,认同者较多。由于历史变迁的影响,石鼓与石鼓文曾长期淹没无闻,唐初发现于天兴县(今陕西凤翔县)南20里的三畤原。因发现之处属雍州故地,故称雍邑刻石;又因诗句中表地名的只有1个“ ”字,亦称

”字,亦称 阳刻石。原来每石均刻四言诗1首,10石共10首,合为1组,内容为记述秦国国君游猎之事,歌颂秦国田猎宫囿之美,与《诗经·小雅》之“车攻”、“吉日”的诗句略同,以此而名猎碣。石鼓文字体均为大篆(秦系大篆),或因多与籀文相合而定为籀文,其实籀文就是大篆,强分开来没有意义;唐张怀瓘则认为石鼓文属于奇字,而又称奇字就是籀文,可知与石鼓文即大篆之说并无二致。石鼓文是小篆前秦系大篆(即籀文)的典型作品。其结构非常繁复,仍有图画特点,然书体匀整古朴、端严劲茂,凝重典雅,又意韵四逸、婉润自然,为历代书家推崇备至。石鼓文是了解春秋时期秦国文字原貌和研究小篆来源的极其宝贵的第一手资料,在书法上则有着特别重要的作用和深远的影响。石鼓文最早为唐苏勗所记,后李吉甫《元和郡县图志》、李贤《后汉书·邓骘传》注,亦有所载。但自韦应物、韩愈作诗颂扬之后,才引起了人们的普遍重视。10个石鼓原刻文字共约600左右,因自被发现之后即始辗转迁徙,致使残蚀严重,到了今天,第9鼓上已无一字,其余9个石鼓所刻文字也损灭不全,共只有300多个了。关于石鼓文的最全资料,旧以天一阁藏赵松雪北宋拓本为最好,存462字,然原拓已佚。清阮元曾在杭州府学重刻,存451字;今以清道光年间发现的明安国《十鼓斋》所藏北宋三拓本——先锋本、后劲本、中权本——为佳,尤以先锋本为最早亦最好,约拓于北宋皇祐年间,存491字,然均已流入日本,国内不存原拓,只有影印本。影印本以商务印书馆所出《石鼓文研究》后附的“先锋本”、中华书局所出“后劲本”(1919)、艺苑真赏社之“中权本”、日本博文堂徐坊藏“

阳刻石。原来每石均刻四言诗1首,10石共10首,合为1组,内容为记述秦国国君游猎之事,歌颂秦国田猎宫囿之美,与《诗经·小雅》之“车攻”、“吉日”的诗句略同,以此而名猎碣。石鼓文字体均为大篆(秦系大篆),或因多与籀文相合而定为籀文,其实籀文就是大篆,强分开来没有意义;唐张怀瓘则认为石鼓文属于奇字,而又称奇字就是籀文,可知与石鼓文即大篆之说并无二致。石鼓文是小篆前秦系大篆(即籀文)的典型作品。其结构非常繁复,仍有图画特点,然书体匀整古朴、端严劲茂,凝重典雅,又意韵四逸、婉润自然,为历代书家推崇备至。石鼓文是了解春秋时期秦国文字原貌和研究小篆来源的极其宝贵的第一手资料,在书法上则有着特别重要的作用和深远的影响。石鼓文最早为唐苏勗所记,后李吉甫《元和郡县图志》、李贤《后汉书·邓骘传》注,亦有所载。但自韦应物、韩愈作诗颂扬之后,才引起了人们的普遍重视。10个石鼓原刻文字共约600左右,因自被发现之后即始辗转迁徙,致使残蚀严重,到了今天,第9鼓上已无一字,其余9个石鼓所刻文字也损灭不全,共只有300多个了。关于石鼓文的最全资料,旧以天一阁藏赵松雪北宋拓本为最好,存462字,然原拓已佚。清阮元曾在杭州府学重刻,存451字;今以清道光年间发现的明安国《十鼓斋》所藏北宋三拓本——先锋本、后劲本、中权本——为佳,尤以先锋本为最早亦最好,约拓于北宋皇祐年间,存491字,然均已流入日本,国内不存原拓,只有影印本。影印本以商务印书馆所出《石鼓文研究》后附的“先锋本”、中华书局所出“后劲本”(1919)、艺苑真赏社之“中权本”、日本博文堂徐坊藏“ 字不损本”等为最。至于石鼓,由于在辗转流传中历遭磨难,清乾隆五十五年(1790)为免其再有侵蚀残损,诏命将原石立栏保护起来,又另选石料按原石大小予以复制,在新石上摹刻原石所余诗句文字,使人拓传,故石鼓又有新旧两种,今俱存北京故宫博物院。

字不损本”等为最。至于石鼓,由于在辗转流传中历遭磨难,清乾隆五十五年(1790)为免其再有侵蚀残损,诏命将原石立栏保护起来,又另选石料按原石大小予以复制,在新石上摹刻原石所余诗句文字,使人拓传,故石鼓又有新旧两种,今俱存北京故宫博物院。

石鼓文

中國最古之石刻。石形如鼓,鎸刻有關狩獵之文詞。凡十五石。石高五十公分許,削去天地,大小略異。其中一枚之後上被削,銘文無存。字徑四公分内外。漫漶甚,第七、八、十石全不得識。宋代能讀四百六十五字,而今只識二百七十二字。古代石刻文字,或志確保疆域,或祀土地神等,不知此石刻之用意。一日 〈陳倉十碣〉、〈岐陽石鼓〉,以當時發見地而得名。

[鎸刻之時代] 石鼓文鎸刻之時代不詳。據諸家考,早則三代之周初,晚則元魏 (北魏)、後周,其間相差一千七百餘年,諸說難定。主要見解如次:

(1) 周成王時代——《左傳》云: “周武有孟津之誓,成 (王) 有岐陽之蒐。”董逌、程大昌等提倡,洪適、郭宗昌、翁方綱、王昶等從之。

(2)周宣王時代——張懷瓘、李嗣真倡為史籀書,楊守敬等從而和之。韓昌黎 (韓愈)、韋蘇州 (韋應物) 而下,為形諸詞賦者,亦多以為宣王之時。

(3)秦代——鄭樵提倡,楊慎、全祖望等皆以為然。

(4)北魏時代——陸友仁等據 《北史》提倡。

(5)北周時代——馬定國等提倡,焦竑、顧炎武、萬斯同等首肯之。

[石鼓文之書體] “石鼓文” 為一種獨特書體,别具一格。楊守敬 《平碑記》有言: “石鼓則上變古文,下開篆體。所謂籀文者,正宜以此當之。”日本藤原楚水更有詳論,以為 “此書體居周代古銅器舆秦小篆間,而兩者相距較遠,欲將聯系成一系統,資料不足,誠一難事。近年有 〈秦公敦〉出土,書禮頗近石鼓文,遂確認石鼓為先秦時代物。周代古銅器文如〈虢季子磐銘〉,亦近石鼓書。堪以為旁證者,詛楚文也,但差别甚大。石鼓文亦屬史籀書系統,無疑為近於春秋未期之物,係一種籀文,可相對秦篆 (小篆)而呼為大篆。”

[石鼓之流傳] 石鼓嘗被委弃於陝西陳倉野外榛莽間,無人問津。至唐·貞元年間 (785——804),鄭余慶拜鳳翔令時訪得,移於此地孔子廟而護之,方名於世。翰愈舆韋應物以詩贊稱。中經五代,一度失踪。及金崛起,持運北京,置之孔子廟,方得安定。其後,歷經滄桑變幻,亦未易地。清末,日本發動“熱河戰役”,〈石鼓〉一度匿迹,或曰轉藏於美國,而今依然存於故宫博物院。

[舊拓舆重刻] 今存 〈石鼓文〉 之舊拓本不多,以明代范氏天一閣藏本尤負盛名。或稱宋拓者,誠光彩迷離。手撫重刻有 “阮元本”、“張燕昌本”、“姚覲元本”、“盛昱本”。而明代安氏“十鼓齋本”更舊。其最早所拓三本已流入日本,歸三井聽冰閣珍藏。有上海版復製本。石鼓文後多入石重刻,名本有: 北宋陳氏《甲秀堂帖》本、南宋薛尚功《歷代鐘鼎彝器款識法帖》本、明楊慎《亟海》本、明顧從義“端石硯本”、“清高宗摹刻本”、清牛運震 《金石圖》 本、清王昶《金石萃編》本、清阮元“撫天一閣本”、清張燕昌 “手撫天一閣本”、清徐渭仁《隨軒金石》本、清馮雲鵬《金石索》本、清姚覲元 “重刻天一閣本”、清翁方綱 “石鼓第八石刻本”、清尹彭壽《石鼓文匯刻》本、清盛昱“重撫阮元氏覆宋本”、清何紹業“磚刻本”、清楊守敬《望堂金石刻》本等。

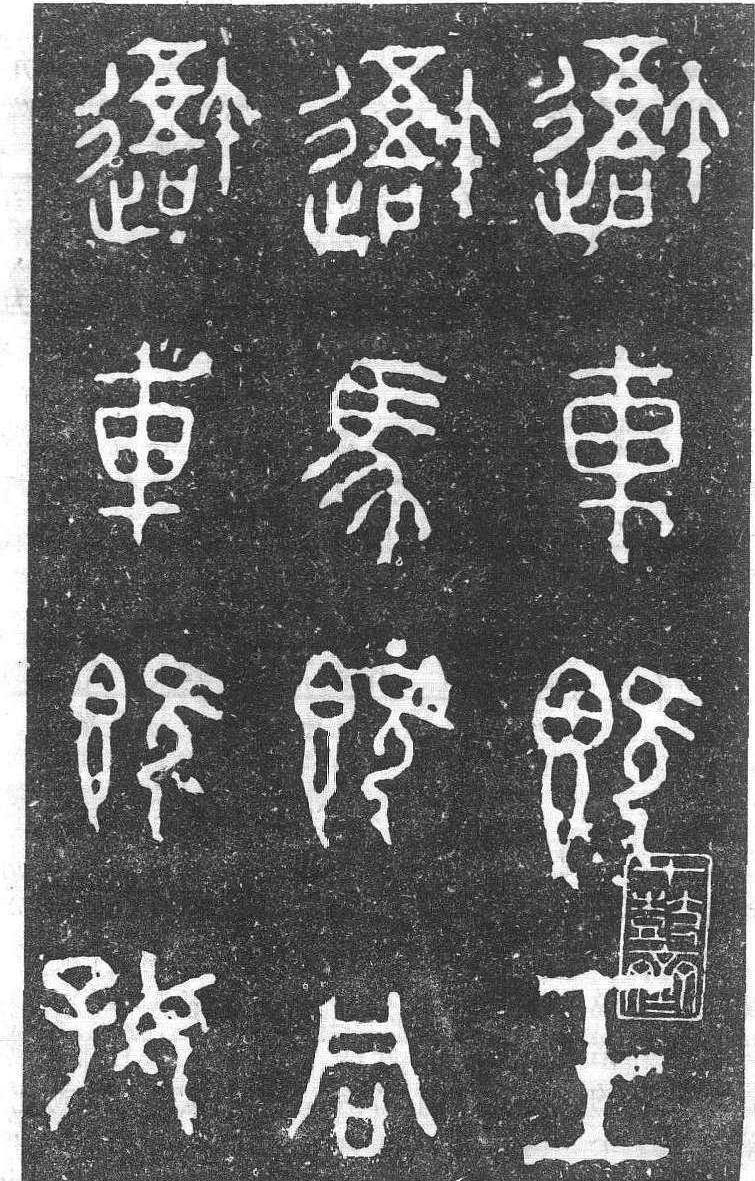

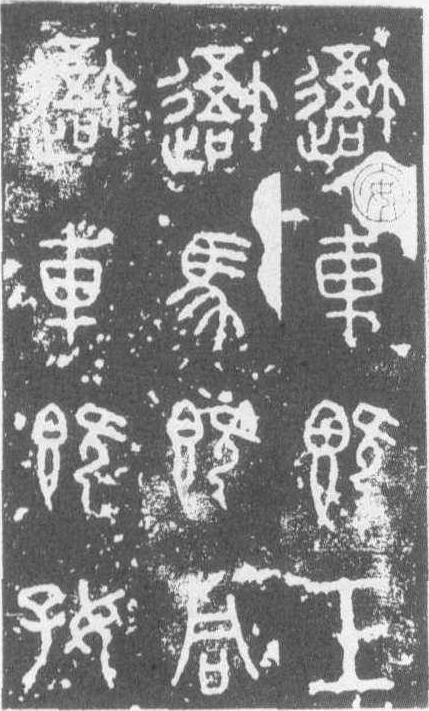

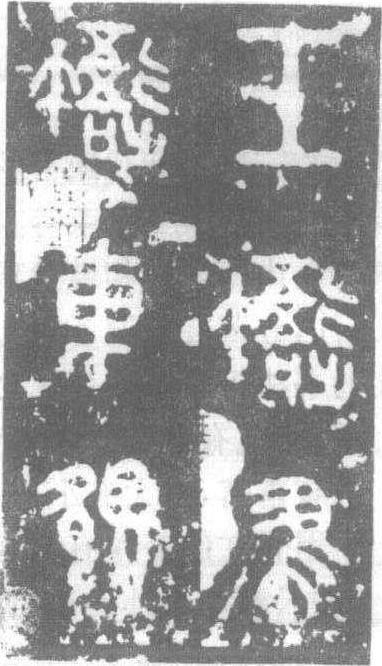

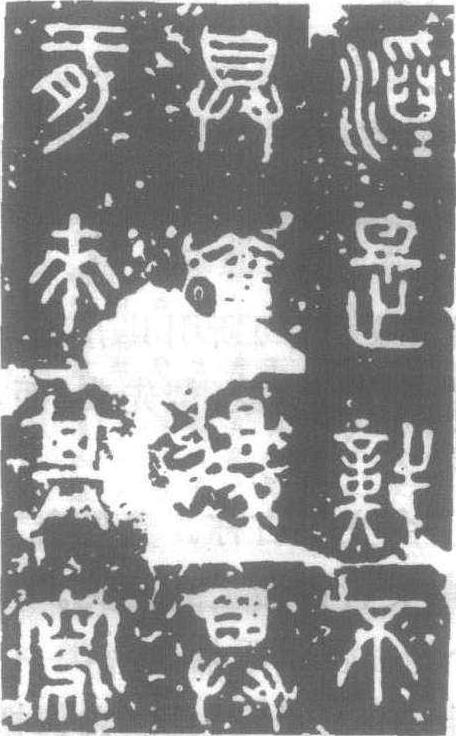

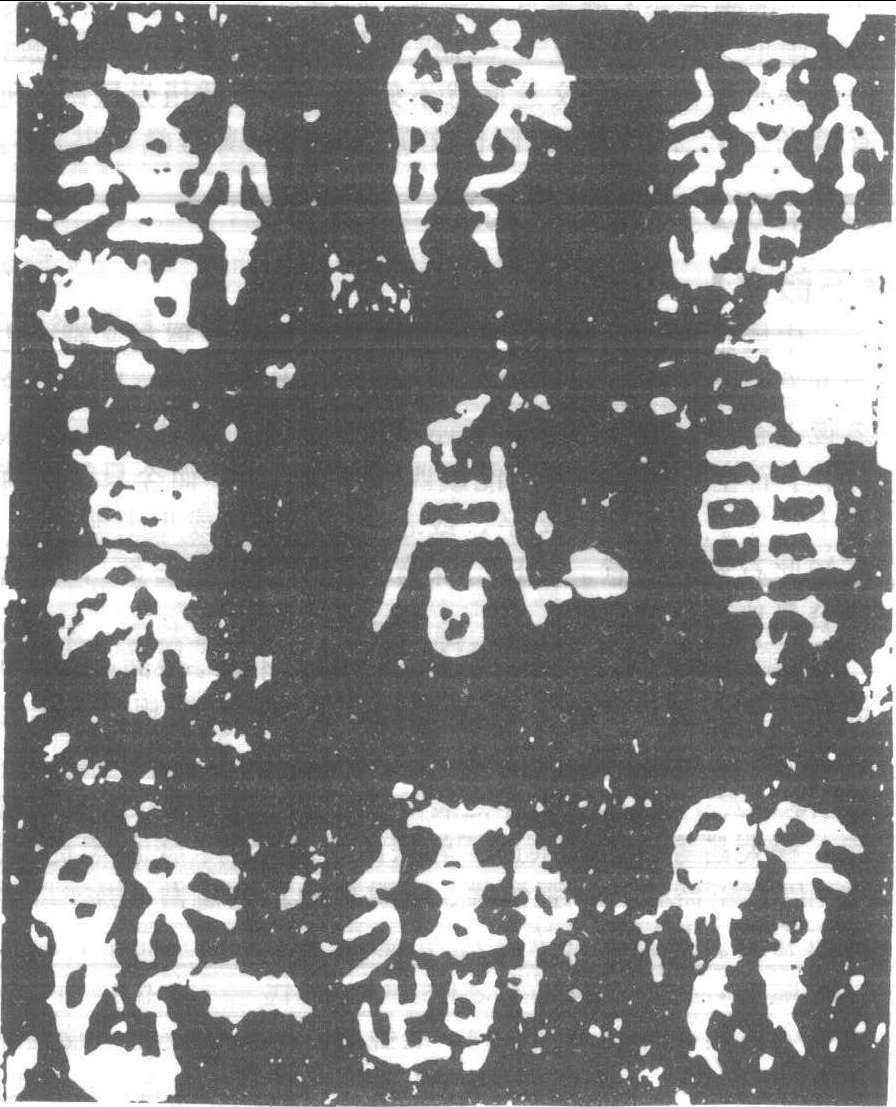

石鼓文·聽冰閣本 (局部)

- 粘女财是什么意思

- 粘娘娘是什么意思

- 粘婆是什么意思

- 粘子是什么意思

- 粘子不酥是什么意思

- 粘子打糊是什么意思

- 粘子火炽是什么意思

- 粘子解毒汤是什么意思

- 粘孢子纲是什么意思

- 粘客是什么意思

- 粘密是什么意思

- 粘对是什么意思

- 粘对规律是什么意思

- 粘小米饼是什么意思

- 粘山药是什么意思

- 粘巴是什么意思

- 粘巴巴叶是什么意思

- 粘巴巴葉是什么意思

- 粘巴的是什么意思

- 粘布是什么意思

- 粘帘子是什么意思

- 粘帘屉是什么意思

- 粘干粮是什么意思

- 粘底沉是什么意思

- 粘度是什么意思

- 粘度测量是什么意思

- 粘弦是什么意思

- 粘弹性是什么意思

- 粘得是什么意思

- 粘得得是什么意思

- 粘得秋是什么意思

- 粘心农是什么意思

- 粘心相是什么意思

- 粘性是什么意思

- 粘性价格理论是什么意思

- 粘性工资是什么意思

- 粘性工资理论是什么意思

- 粘性急刺痛是什么意思

- 粘性末端是什么意思

- 粘性末端位点是什么意思

- 粘性末端连接法是什么意思

- 粘性流体的流动是什么意思

- 粘性炸药是什么意思

- 粘性现象是什么意思

- 粘性痧症是什么意思

- 粘性的稻是什么意思

- 粘性肠刺痛是什么意思

- 粘性脑刺痛是什么意思

- 粘性阻力是什么意思

- 粘性黄疸是什么意思

- 粘手是什么意思

- 粘手风是什么意思

- 粘扯是什么意思

- 粘抓抓的是什么意思

- 粘拉瓜唧是什么意思

- 粘拔恩是什么意思

- 粘拢是什么意思

- 粘拨是什么意思

- 粘挖是什么意思

- 粘接是什么意思