皮瓣skin flap

系一种带蒂移植的皮肤组织。移植的皮肤留蒂与供区保持暂时连接,待移植部位获得新的血供后,再将蒂切断。由于皮瓣带有大量皮下组织,可充填缺损处,故适用于肌腱、骨骼、血管、神经等暴露的较大创面;面部穿洞性损伤亦多用皮瓣修补。

皮瓣

有蒂移植的皮肤,其形状扁平如叶者,称为扁平皮瓣,通常简称皮瓣。此类皮瓣在移转过程中有时存在难以完全封闭的创面,故又有开放皮瓣之称。

皮瓣,有多种分类方法和相应的名称。按供皮区与受皮区的远近划分,有局部、邻位、远位皮瓣;按皮瓣的供血模式划分,有随意型、轴型皮瓣;按皮瓣的移转方式划分,有旋转、推进、易位、翻转、交叉、即时与延迟、直接与间接移转等皮瓣,和通过吻接血管移转的游离皮瓣;按皮瓣的形状划分,有镰刀状、襻状、袋状、岛状等皮瓣,和Z成形术、W成形术、V-Y手术、Y-V手术等所形成的皮瓣;按蒂的数目划分,有单蒂、双蒂皮瓣; 按蒂的构成组织划分,除一般以皮瓣整体的某一部分为蒂者外,还有皮下组织蒂、血管蒂皮瓣等;此外,尚有以功能命名的如修复洞穿性缺损时用以构成内壁的衬里皮瓣(见“衬里”); 除皮肤和皮下组织外还包含其他组织成分的复合皮瓣,如肌皮瓣。还有按供皮区部位定命的皮瓣,如用于指端外伤修复的鱼际皮瓣(见“指端外伤”)。

局部皮瓣 取自缺损局部外围部位的皮瓣。皮瓣的色泽、质地、厚度等,均与受皮区近似,且可即时直接移转,手术可能一次完成,不需断蒂。但所能提供的皮瓣面积有时受解剖部位的限制,不能满足修复要求,且供皮区如不能直接缝合时,尚需植以皮片,如为外露部位的修复,则可影响外观的完美。

邻位皮瓣 取自缺损邻近部位的皮瓣。皮瓣的色泽、质地等亦较好,可以直接移转。移转时,蒂部一般常需受较大程度的折屈或旋扭,但不需用肢体携带,故无制动之苦。如用于鼻再造术的各式额部皮瓣属之。

远位皮瓣 取自距缺损较远部位的皮瓣。皮瓣的色泽质地等与受皮区的差别较大。可以交叉方式直接移转,或通过腕部的携带间接移转。远位皮瓣具有不受缺损大小的限制,不在修复部位或附近添加新的手术创痕等优点。但移转中常需行肢体间制动,较为痛苦,手术次数也较多,乃其缺点。

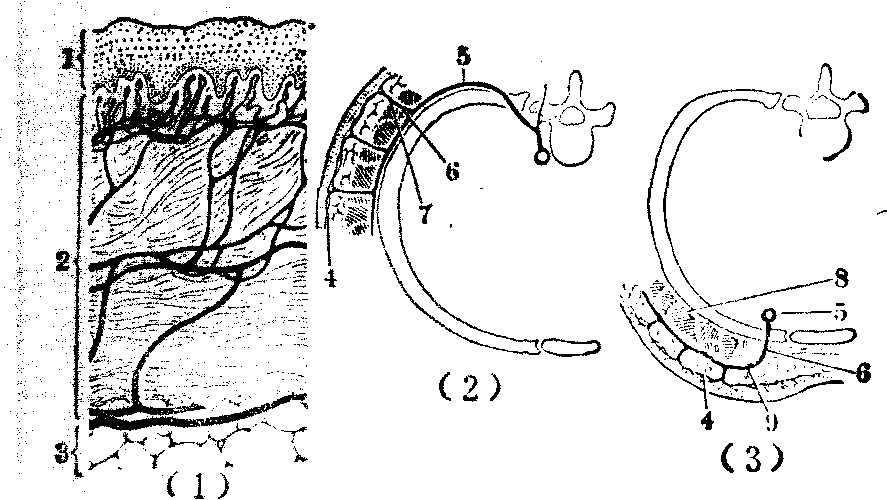

随意型皮瓣和轴型皮瓣 这是按皮肤的供血模式命名的。皮肤的动脉始于真皮下动脉丛,由此向浅层发出营养皮肤及其附件的毛细血管襻。静脉始于此毛细血管襻的输出端,经乳头下和真皮内静脉丛,汇入真皮下静脉丛。真皮下动静脉丛构成真皮下血管网。真皮下动脉丛接受深部源于主动脉体段血管系的动脉供血,计有两种模式:一为肌皮动脉的模式,即发自体段动脉的贯穿动脉,穿过肌层成为垂直方向走行的肌皮动脉,终于真皮下动脉丛; 二为直接皮肤动脉的模式,发自体段动脉的贯穿动脉,穿经肌间隙后,成为在皮下组织内水平方向走行的直接皮肤动脉,终于真皮下动脉丛 (图1)。真皮下静脉丛汇集成为各级伴行静脉。在人类,肌皮动脉的模式占优势。

图1 皮肤的血管系

(1)皮肤血管分布; (2)肌皮动脉模式;(3)直接皮肤动脉模式。

1.表皮; 2.真皮; 3.皮下脂肪; 4.真皮下血管网; 5.

体段动脉; 6.贯穿动脉; 7.肌皮动脉; 8.肌层; 9.直

接皮肤动脉。

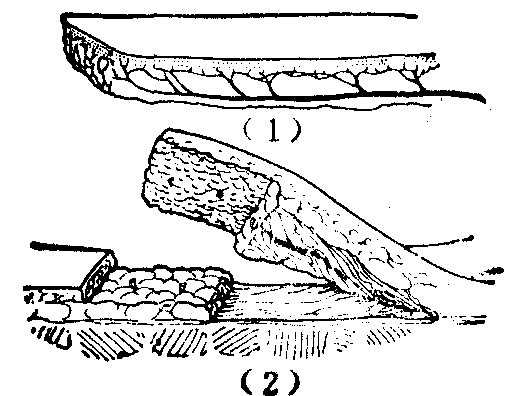

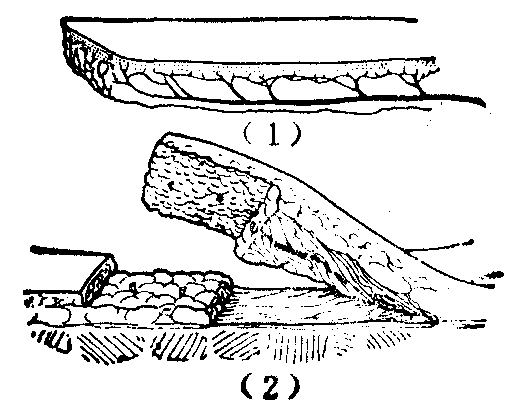

随意型皮瓣(图2)是以肌皮动脉供血的解剖部位为供皮区所形成的随意方位的皮瓣。蒂部依靠肌皮动脉,其余部分则赖真皮和真皮下血管网供血。肌皮动脉所供养的皮肤范围较为局限,血管内的灌注压亦较低。如皮瓣的长宽比例超过规定的限度,或所需长度较大,均需经过延迟才能移转,较长的皮瓣也不能只靠增加宽度的方法来保证其远端的血运。

图2 随意型皮瓣

随意型皮瓣的蒂部依靠肌皮动脉供血,其余部分的肌皮动脉均切断结扎,主要依靠真皮下血管网供血。

轴型皮瓣是以直接皮肤动脉供血的解剖部位为供皮区所形成的包含该动脉而有固定方位的皮瓣,又称动脉皮瓣。皮瓣的全部均由此皮下的知名动脉供血,直接皮肤动脉所供养的皮肤范围广阔,血管内灌注压较高,故血运充沛。皮瓣的长度只受血管长度的限制。轴型皮瓣血管终末端的远侧,还可连接携带一定长宽比例的随意型皮瓣,使其长度更为增加(图3)。轴型皮瓣可以即时移转。在非由直接皮肤动脉供血的解剖部位,有预植大网膜形成人为的大网膜轴型皮瓣的实验研究。大网膜具有血管丰富,并易于与其他组织互相愈着建立血运连系的特点。将带有血管蒂的一部分大网膜引出腹腔,移至腹壁或所需的适合部位的皮下,经一定时日后,可以制成大网膜轴型皮瓣。还可以利用将知名动静脉血管束移位至某一部位皮下的方法,人为的制成轴型皮瓣的尝试。

图3 轴型皮瓣

(1)轴型皮瓣的供血; (2)轴型皮瓣远端携带随意型皮瓣。

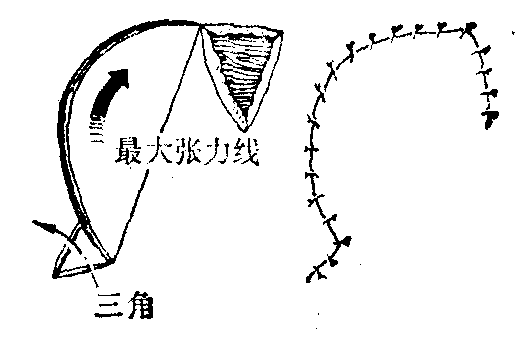

旋转皮瓣 是在创缘外围的局部形成,按顺时针或逆时针方向旋转一定角度后,移转至修复部位的皮瓣,皮瓣移转时,如旋转角度较大,则在皮瓣蒂部相当旋转轴心的部位常出现名为“狗耳”或“猪耳”的皮肤皱褶,并常发觉在旋转轴线上张力最大,称为最大张力线。旋转角度愈大,“狗耳”及张力亦愈显著。“狗耳”需在另一次手术切除修整。减缓张力可有几种方法:或采用“逆切”(backcut); 或在最大张力线上作与此线垂直交叉的仅深及真皮的短小而不予缝合的切口;或延长皮瓣外侧缘的长度。但这些方法,对皮瓣的血运都不无影响,故须慎重使用。在蒂的基部外方所出现的皮肤皱褶,可切除一小块三角形称为Burow三角的皮肤,即可平整缝合(图4)。

图4 旋转皮瓣

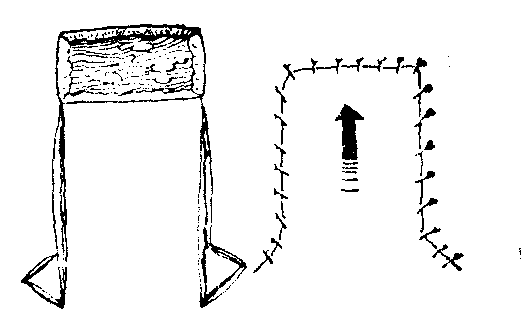

推进皮瓣 为利用缺损外围一侧的局部皮肤所形成的向缺损区作直向推进滑行移转的皮瓣。于皮瓣蒂基部两侧的外方,常各需切除一小块三角形皮肤,以消除所出现的皱褶 (图5)。

图5 推进皮瓣

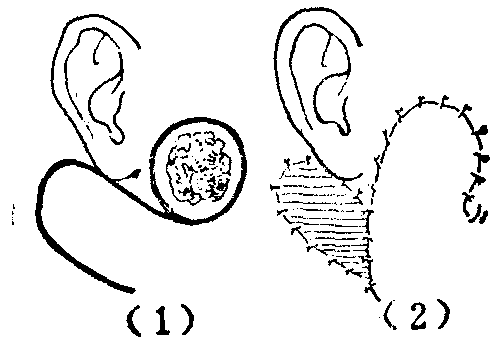

易位皮瓣 属于局部皮瓣的一种,与旋转皮瓣相似,但易位皮瓣与缺损创面之间隔有一些正常皮肤,是与皮瓣的一边即为创缘的一部分的旋转皮瓣的区别。易位皮瓣多呈矩形,移转时旋转的角度也常较大(图6)。

图6 易位皮瓣

(1)耳前病变切除后,以耳后易位皮瓣

修复;(2)修复后,耳后创面植以皮片。

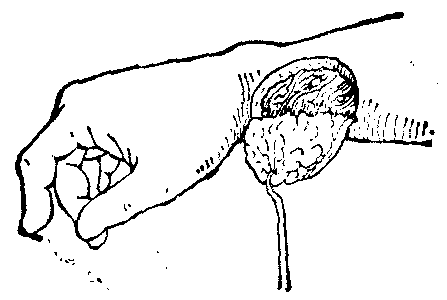

翻转皮瓣 属于局部皮瓣。当远位皮瓣或皮管需借腕部的携带进行间接移转时,可在腕部的桡侧形成一个皮瓣,并翻转180°,使与腕部所共同组成的创面,恰与皮瓣或皮管断端需行蒂连的创面的形状大小相同而能相互吻合。腕部的皮瓣即为翻转皮瓣(图7)。当移转过程结束后,此皮瓣仍可翻还原位。由于此种皮瓣的翻转有如合页或活板门或书本的开合,故又有合页皮瓣、活板门皮瓣、“掀书”皮瓣(book flap)等名称,修复洞穿性缺损所需的衬里也常利用翻转皮瓣形成,所以还有衬里皮瓣之称。

图7 翻转皮瓣

交叉皮瓣 为将供皮区与受皮区互相靠近以进行直接移转的皮瓣。交叉皮瓣属于邻位或远位皮瓣,多用于手、上肢、下肢等部位,如邻指、交臂、交腿皮瓣等(见“指端外伤”、“下肢慢性溃疡”)。交叉皮瓣虽可行直接移转,但均需行肢体制动,所以有时较为不便和痛苦。

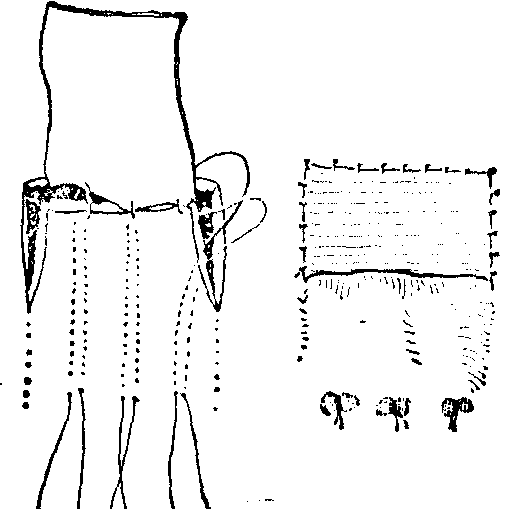

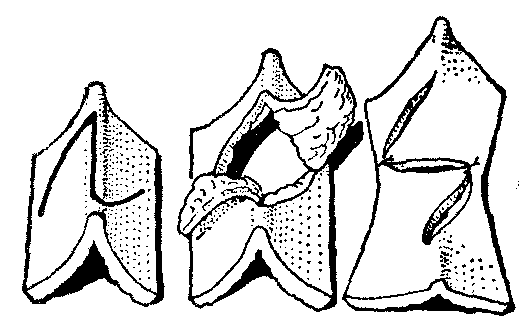

袋状皮瓣 是多在腹壁形成的自相折合的皮瓣,供皮区植以皮片,其形如袋,故名。以后用腕部携带进行间接移转,或再将其展平以供修复之需,也或作为既有外被又有衬里的结构,用于洞穿性缺损的修复(图8)。

图8 袋状皮瓣

岛状皮瓣 是单纯以直接皮肤动静脉束为蒂,顺血管束走向所形成的轴型皮瓣,因形似孤岛,故名。又称动脉岛皮瓣。岛状皮瓣属于邻位皮瓣,穿经潜行剥离的皮下隧道,可以即时直接旋转移转修复缺损(图9)。

图9 岛状皮瓣

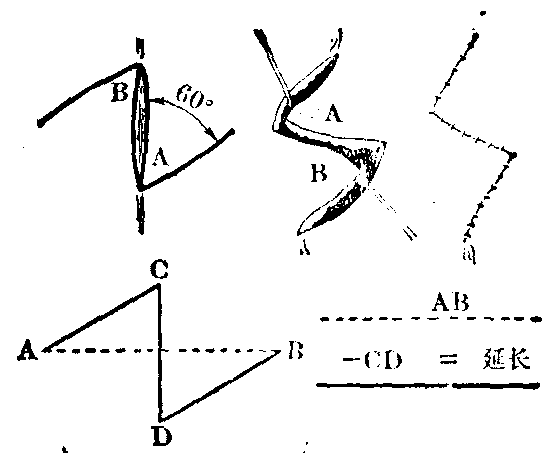

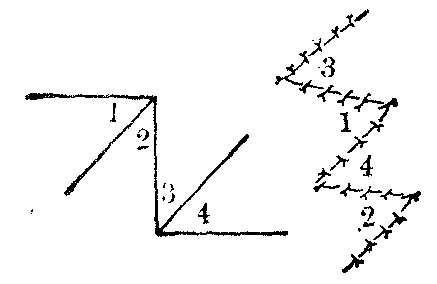

Z成形术 属于局部皮瓣。切口,由一中轴线和由其两端以相反方向所伸出的臂组成,呈Z字形。两臂与中轴线间以一定的通常为相等的夹角相交,一般适用夹角为45°~60°。两臂与中轴线的长度大致相等。切开后剥离皮瓣,如两夹角相等,即在中轴线的两侧形成一对大小形状相同,而位置相反有一共同边的三角形皮瓣。将两皮瓣相向旋转互易位置后缝合,乃又形成与原切口相反的另一Z字形,故称为Z成形术,又称Z字改形术或双易位皮瓣等。

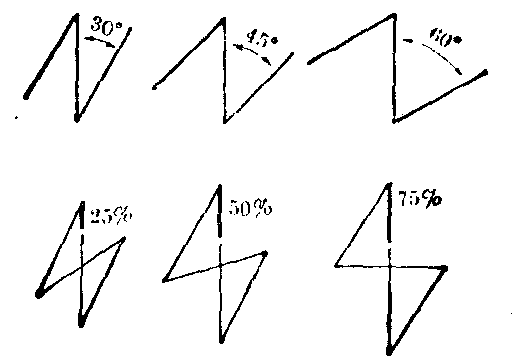

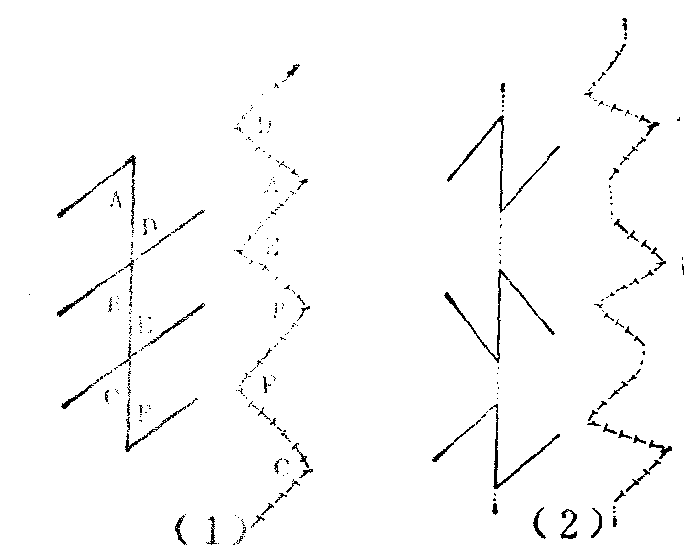

Z成形术的原理,在于运用中轴线两侧皮肤和皮下组织的弹性和松动性,将其转化为顺中轴线方向增加的长度。同时将中轴线的单一纵行直线转变为Z形折线,这样即可防止因术后切口瘢痕发生挛缩,使所增加的长度不致缩减。Z形切口所包括的范围呈一斜方形,其两对角线之差,即为在中轴线上可以增加的理论长度(图10)。夹角愈大,中轴线愈长,则可增加的长度也愈大。随夹角角度的增大所能增加的长度,虽列有数学公式可以计算,但因皮肤具有弹性可以变形,且四周皮肤的松动性在不同解剖部位也有差异,故机械地依靠公式计算,所得数值与实际情况并不完全符合。临床实践证明,两夹角以均为60°最为实用,据计算可增长约75%。角度过大,即不易旋转易位,且张力也较大; 角度太小,则可增加的长度有限 (图11)。随中轴线长度的增长,皮瓣的面积相应增大,手术涉及的区域也较广, 即可能受解剖部位皮面不够广阔的限制而难以施行。如需要较长的中轴线时,则可行连串Z成形术,或相连续,或稍有间隔(图12)。如此操作,对中轴线两侧组织所需动用的潜力和涉及的范围都较小。此外,根据不同需要,偶采用两夹角角度不等的Z成形术(见“腋瘢痕挛缩”)。

图10 Z成形术

图11 顺中轴线增加的长度与夹角角度的关系

图12 连串Z成形术(1)相连接的连串Z成形术; (2)间隔的连串Z成形术。

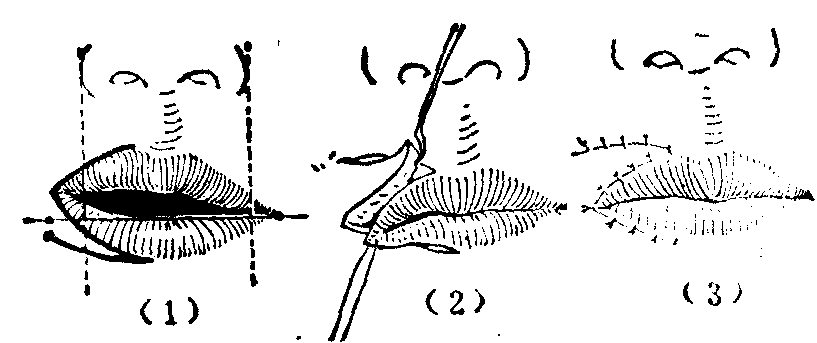

Z成形术是整形外科所广泛应用的基本手术方法之一,最常用于松解条索状的直线瘢痕挛缩。其法,以瘢痕为中轴线,利用在其两侧正常皮肤所形成的三角形皮瓣易位缝合,挛缩即可获松解,且因缝合后呈Z形,还可以避免挛缩复发,Z成形术还常用于矫正蹼状挛缩 (图13),以蹼的游离缘为中轴线,将蹼劈分为均等的两面,在两面形成一对或几对方向相反的三角形皮瓣,互易位置后相嵌缝合成Z形或锯齿形,蹼即消失,挛缩亦随之松解。臂与轴间的夹角以70°为宜。蹼较薄弱或为有瘢痕的组织,经劈分切开形成皮瓣后可能因血运不足出现坏死,宜慎用。矫正蹼状挛缩,还有四瓣Z成形术(图14),不仅各瓣的移转较为灵活,顺中轴线的延长长度也较大。Z成形术还常用于松解环形狭窄,其原理与矫正蹼状挛缩相同(见“先天性手缩窄环”、“先天性足畸形”)。此外,还常用于错位组织的复位(图15)。以及改正某些部位创口的直线缝合,俾预防因直线瘢痕发生挛缩出现畸形,如唇裂的修复手术设计即须本此原则。

图13 Z成形术矫正蹼状挛缩示意

图14 四瓣Z成形术

图15 Z成形术原则用于口角错位的复位

(1)切口; (2)互易位置; (3)缝合。

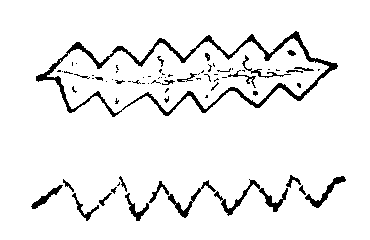

W成形术 为除Z成形术外的另一种改变直线方向缝合的手术方法,可认为属于局部推进移转的一串皮瓣。其法,为于切口两侧创缘切成互相交错的锯齿状,于剥离后,使两侧的小三角形皮瓣相向推进拼插镶嵌缝合,如W>字形,故名(图16)。因两侧的皮瓣并不易位移转,故无延长效果。W成形术,可用于缝合针迹显著且瘢痕较宽时的修整。

图16 W成形术

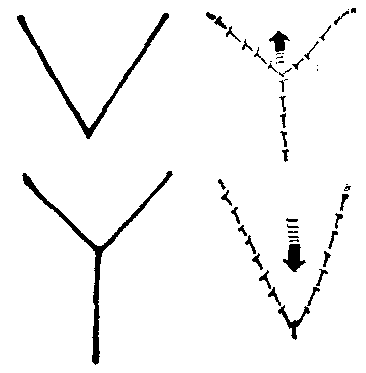

V-Y手术和Y-V手术 均属于局部推进皮瓣,前者可用于眼睑、口唇等轻度外翻的复位修复,后者则可用于矫正轻度的内翻(图17)。

图17 V-Y手术和Y-V手术示意

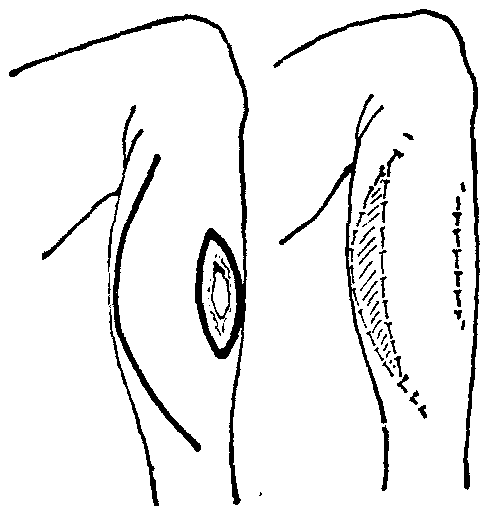

单蒂皮瓣和双蒂皮瓣 皮瓣一般多为单蒂,仅偶为双蒂,如用以修复胫前纵向梭形皮肤软组织缺损的小腿双蒂皮瓣 (图18)。可视为局部推进皮瓣的一种。

图18 双蒂皮瓣修复胫前缺损

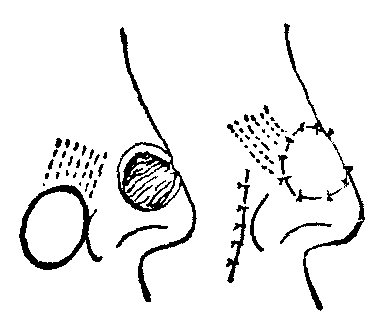

皮下组织蒂皮瓣 为由肌皮动脉供血部位所形成的蒂部不包含皮肤而仅由皮下组织构成的皮瓣。与岛状皮瓣的原则有某些相似之处,但活力则相差较多,故此类皮瓣的蒂部应较宽且不可太长,以免皮瓣血运不足。皮下组织蒂皮瓣常在皮下血管丰富密如蛛网的面、颈部应用,属于局部或邻位皮瓣。经在皮下潜行剥离的间隙行推进或旋转移转,因蒂部没有较韧的皮肤制约,移转时较松动灵活,不出现推进皮瓣或旋转皮瓣的皮肤皱褶(图19)。

图19 皮下组织蒂皮瓣旋转移转修复皮肤缺损。

血管蒂皮瓣 是由直接皮肤动脉供血部位所形成的蒂部不包含皮肤和皮下组织,而仅由该动静脉血管束构成的皮瓣,如岛状皮瓣、游离皮瓣等。在由肌皮动脉供血部位所形成的除皮肤和皮下组织外还包括与之相连的肌肉在内的肌皮瓣,也可仅以该肌皮动静脉束构成血管蒂进行移转,与岛状皮瓣的原则相同。

复合皮瓣 是除皮肤和皮下组织外,还包含其他组织如肌肉、肌腱、骨、软骨等的皮瓣。其中以包含肌组织在内的肌皮瓣最为常用。

- 抚心私自怜,仰屋窃叹愀。是什么意思

- 抚心私自问,何者是容衰。是什么意思

- 抚心自问是什么意思

- 抚念是什么意思

- 抚恤是什么意思

- 抚恤事业费是什么意思

- 抚恤信托是什么意思

- 抚恤助丧是什么意思

- 抚恤助丧的财物是什么意思

- 抚恤和社会福利救济费是什么意思

- 抚恤委员会是什么意思

- 抚恤抗日阵亡、荣誉军人暂行条例是什么意思

- 抚恤标准是什么意思

- 抚恤用的钱是什么意思

- 抚恤补助标准是什么意思

- 抚恤记功是什么意思

- 抚恤费是什么意思

- 抚恤赏赐丧家的财物是什么意思

- 抚恤金是什么意思

- 抚悦是什么意思

- 抚情是什么意思

- 抚惜是什么意思

- 抚慰是什么意思

- 抚慰使是什么意思

- 抚慰军队是什么意思

- 抚慰存恤是什么意思

- 抚慰抚循是什么意思

- 抚慰接纳是什么意思

- 抚慰救助是什么意思

- 抚慰救济是什么意思

- 抚慰晓谕是什么意思

- 抚慰死者的亲属是什么意思

- 抚慰病痛是什么意思

- 抚慰病痛者之声是什么意思

- 抚慰百姓是什么意思

- 抚慰结纳是什么意思

- 抚慰诱导是什么意思

- 抚慰金是什么意思

- 抚慰高丽遇难渔民是什么意思

- 抚慰鼓励是什么意思

- 抚慰,体贴是什么意思

- 抚憧金是什么意思

- 抚戍是什么意思

- 抚戎将军是什么意思

- 抚我则后,虐我则仇是什么意思

- 抚我则后,虐我则仇。是什么意思

- 抚戢是什么意思

- 抚手是什么意思

- 抚手而笑是什么意思

- 抚扪是什么意思

- 抚抑是什么意思

- 抚拍是什么意思

- 抚按是什么意思

- 抚掌是什么意思

- 抚掌一笑是什么意思

- 抚掌击节是什么意思

- 抚掌大笑是什么意思

- 抚掌欢笑是什么意思

- 抚掌泉是什么意思

- 抚掌称叹是什么意思