百戏bǎi xì

古代的歌舞杂技。王建《寻橦歌》:人间百戏皆可学,寻橦不比诸余乐,张籍《寒食内宴》之一:千官尽醉犹教坐,百戏皆呈未放休。

百戏

古代乐舞杂技表演的总称。

百戏

古代民间歌舞、杂技表演等的总称。又名“散乐”。汉代又称“角抵戏”。包括各种杂技、武术、幻术(如扛鼎、寻橦、吞刀、吐火等),装扮人物的乐舞,装扮动物的“鱼龙曼衍”以及带有简单故事的《东海黄公》等。秦汉以来,百戏有一种集中表演的传统。《汉书·武帝纪》:“元封三年春,作角抵戏,三百里内皆来观。”隋炀帝曾将四方各国的“散乐”集中于洛阳,《隋书·音乐志》:“大业二年,突厥染干来朝,炀帝欲夸之,总追四方散乐,大集东都。”唐和北宋的百戏表演更为兴盛,据孟元老《东京梦华录》所记,北宋都城汴梁(今河南开封)每逢元宵等节日, “歌舞百戏,鳞鳞切切,乐声嘈杂十余里”。元以后,百戏的数量和质量都有发展和提高,但一般采用各种乐舞、技艺的专称,百戏一名逐渐少用。

百戏

古代对戏剧、乐舞、杂技等表演伎艺的总称。梁元帝《纂要》:“古有百戏,始于秦汉。”当系指秦汉时始有“百戏”之称名。其所包涵之内容,并不统一固定。《后汉书·安帝纪》:延平元年(107)“罢鱼龙曼延百戏”。《魏书·乐志》:道武帝天兴“六年(403)冬,诏太乐总章鼓吹,增修杂伎。造五兵角觝、麒麟,凤凰、仙人、长蛇、白象、白虎及诸畏兽,鱼龙辟邪、鹿马仙车、高絙百尺、长趫缘橦、跳丸、五案,以备百戏,大飨设之于殿庭,如汉、晋之旧也。太宗初又增修之,撰合大曲,更为钟鼓之节。”《隋书·音乐志下》:“齐武平中,有鱼龙烂漫,俳优朱儒,山车、巨象、拔井、种瓜、杀马、剥驴等奇怪异端,百有馀物,名为百戏。”至隋唐时,与“散乐”之名混用,所指实为相同之内容。宋元以后,其中的戏剧等伎艺多已自有专用名称,“百戏”一词乃渐少使用。但亦或易为音近的“把戏”,《元史·祭祀志六·国俗旧礼》:“祥和署掌杂把戏,男女一百五十人。”

百戏

古代民间小戏的一种。又称“散乐戏”、“角觚戏”,是对各种民间杂技、乐舞的总称。“角觚”,主要指杂技幻术,其中有一种类似现代“摔跤”的表演。“散乐”主要指乐舞。汉代的乐舞已有人物装扮和简单的故事情节,如“东海黄公”,表现董公用赤金刀去降伏老虎,因饮酒过量,年老体衰,反倒被老虎吃掉。表演时即由一人扮黄公,一人扮老虎,互相格斗。可视为后世戏剧的雏型。唐、宋以后,百戏更为流行,内容也更加丰富发展。百戏孕育着戏剧这一复杂的艺术形式,被视作中国戏剧的摇篮。

百戏

古代乐舞杂技表演的总称。秦、汉时已有,汉代又称“角抵戏”。包括各种杂技幻术(如打鼎、寻橦、舌刀、吐火等),装扮人物的乐舞,装扮动物的鱼龙曼延以及带有简单情节故事的《东海黄公》等。百戏在汉武帝时极为盛行,据《汉书·武帝纪》载:“元封三年春,作角抵戏,三百里内皆来观。”东汉张衡在《西京赋》中有具体形象的描写:“华岳峨峨,冈峦参差。神木灵草,朱实离离。总会仙倡:戏豹舞罴;白虎鼓瑟; 苍龙吹篪;女娥坐而歌,声清畅而蜲蛇;洪厓立而指麾,被毛羽之襳𫀼。度曲未终,云起雪飞,初若飘飘,后遂霏霏。复陆重阁,转石成雷,礔砺激而增响,磅磕象乎天威。”汉墓陶俑中有一组百戏陶俑,有表演者和乐队伴奏者21人,反映了汉代百戏表演艺术的形象。汉壁画中也有杂技图像。南北朝后也把百戏称作“散乐”。百戏在隋代又复兴繁盛,据《隋书·音乐志》记载:“大业二年……总追四方散乐,大集东都。”百戏在唐代也甚为流行。

百戏

古代乐舞杂技的总称,包括有扛鼎、寻橦、吞刀、爬竿、履火耍龙灯之类。之所以称“百戏”,据《隋书·音乐志》称:“奇怪异端,百有余物,名为‘百戏’。”秦汉时已有,盛于汉武帝时。梁元帝《纂要》云:“百戏起秦汉。”东汉张衡《西京赋》中对百戏有着具体的描写。唐宋时百戏极为流行。《旧唐书·敬宗纪》载宝庆二年,“九月丁丑朔,大合宴于宣和殿,陈百戏,自甲戌至丙子方已。”宋孟元老《东京梦华录》载:北宋汴京每至元宵等节日,“歌舞百戏,鳞鳞相切,乐者嘈杂十余里。”宋马端临《文献通考》,记录有汉以来,百戏节目及其发展经过。五代后晋和凝《解红》词有:“百戏罢,五音清,解红(歌童名字)一曲新教成。”

百戏

古代歌舞杂技的总称。梁元帝《纂要》:“百戏起秦汉。”汉代时主要指从角抵发展而来的各式杂技(参见杂耍步戏)。因其“奇怪异端,百有余物,(故)名为百戏。”(《隋书·音乐志》)演出的节目,多指杂耍,包括装扮人物的乐舞、装扮动物的“鱼龙曼延”以及带有简单故事情节的《东海黄公》(张衡《西京赋》载东海人黄公善兴云吐雾法术,以制蛇虎的一种汉代百戏)等,并经几代发展,品种产生极多,又或称为“杂戏”、“杂手艺”。如《旧唐书·音乐志》“大抵散乐杂戏多幻本”,宋吴自牧《梦粱录》:“杂手艺即技艺也。如踢瓶、弄碗、踢磐、踢缸、踢钟、弄花钱、花鼓槌、踢笔墨、壁上睡、虚空挂香炉、弄花球儿、拶筑球、弄斗、打硬、教虫蚁、弄熊、藏人、烧火、藏剑、吃针、射驽、端亲背、攒壶瓶、锦包儿、撮米酒、撒放生等艺。”盂元老《东京梦华录》还载宋都汴梁每逢元宵等节日,“歌舞百戏,鳞鳞相切,乐声嘈杂十余里”,盛况可见。《金瓶梅》中对百戏也多有反映,如第四十二回,写灯市中“一壁厢舞着,唱着共弹着,惊人的这百戏其实妙”;第六十五回,请了一批歌郎并锣鼓地吊,来李瓶儿灵前吊《五鬼闹判》、《张天师着鬼迷》、《赵太祖千里送荆娘》等百戏,等等。自元代后,随着百戏内容的日益丰富,各种乐舞杂技开始出现专名,而“百戏”的统称也就渐渐少用了。

百戏baixi

中国古代文化、艺术、体育活动的一种类别。又名“角抵戏”、“大觳抵”、“角抵奇戏”,有时也简称“角抵”。其内容有歌舞杂奏、杂技幻术、角力较武等。西汉中叶后,“百戏”十分盛行,“百戏”的内容丰富,主要项目有:绳技(又名走索、履索、高絙)、缘竿、戴竿、戏车、舞轮、弄丸剑(又名跳丸剑)、扛鼎、转石、冲狭、燕濯、骑术、安息五案、掷倒叠案、鱼龙曼衍(包括鱼戏、龙戏、虎戏、大麻雀戏等)。“百戏”中许多项目属于体育活动,如:绳技是一种高难度的平衡运动;缘竿可练习力量;弄丸剑是抛接小球或短剑的游戏;扛鼎、转石须用大力才能完成; 冲狭、燕濯是用鱼跃动作完成的;安息五案、掷倒叠案是在多层的案上完成倒立和筋斗等动作。“百戏”中的骑术、角抵更是典型的运动项目。秦汉时期,角抵在各族人民中有较普遍的开展,其形象见于多处出土文物。1957年湖北江陵凤凰山出土的木篦,其上部的弧形背面即绘有彩色的角抵漆画。在河南密县打虎亭2号东汉晚期墓的壁画上,有角抵形象,这种角抵同日本的相扑十分相似。

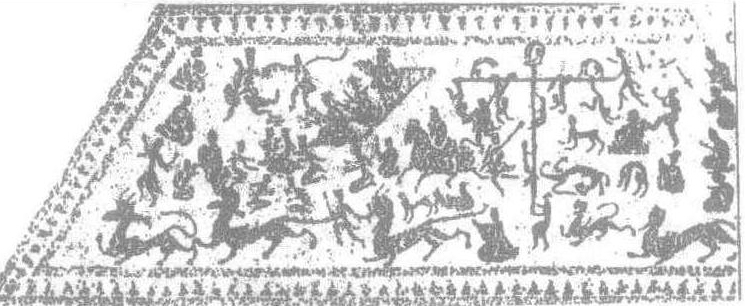

乐舞百戏图壁画

百戏/东海黄公/扶卢/扑旗/过会/走会/抢金鸡/弄剑/走索/武戏/拖绣球/砍刀蛮牌/掷倒/善扑/踏鞠/燕濯/蹴鞠/七圣刀

百戏

中国古代角力、相扑、武戏、乐舞杂技表演的总称。战国时已有角力的比赛,秦代更名角抵。汉代又称角抵戏,包括角力、扛鼎、吞刀、吐火以及人与兽斗的武打戏等。汉武帝时百戏极为盛行。《汉书·武帝纪》:“元封三年春,作角抵戏,三百里内皆来观。”南北朝后亦称“散乐”。隋代百戏复盛,《隋书·音乐志》:“大业二年……总追四方散乐,大集东都”。唐和北宋百戏均甚行。据南宋孟元老《东京梦华录》载,北宋时汴梁(今河南开封)每逢元宵等节日,“奇术异能,歌舞百戏,鳞鳞相切,乐声嘈杂十余里”。元初马瑞临《文献通考》记录了汉以来百戏节目及发展经过。元代以后,百戏一词逐渐少用。

百戏bǎi xì

各色杂技表演的总称:外有清钱五百串,是赐厨役、优伶、~、杂行人丁的。(十七—十八·401)园中人都打听得尢氏办得十分热闹,不但有戏,连耍~并说书的男女先儿全有,都打点取乐顽耍。(四三·992)

古各種雜技之統稱。秦漢間已見,唐時曾稱“雜戲”,元稱“頑把戲”。《後漢書·安帝紀》:“〔延平元年〕乙酉“罷魚龍曼延百戲。”梁元帝《纂要》:“百戲起於秦漢,有魚龍曼延、高、都盧、尋橦、丸劍、戲車、吞刀、吐火……之戲。”《舊唐書·音樂志二》:“散樂用横笛一,拍板一,腰鼓三,其餘雜戲變態多端,皆不足稱。”清·徐珂《清稗類鈔·技勇類》:“江湖賣技之人,如弄猴、舞刀及搬演一切者,謂之頑把戲,本元時語也。”清·錢泳《履園叢話》:“雜戲之技,層出不窮,如立竿、吞劍、走索、壁上取火、席上反燈、弄刀、舞盤、風車……之類。”

百戏

中国古代俳戏、角抵戏、歌舞戏和各种杂技的总称。源于公元前三、四世纪的俳优、杂技表演。秦汉时期最为兴盛。时称“角抵戏”。包括各种杂技幻术 (如扛鼎、寻橦、吞刀、吐火等)、各种装扮人物的乐舞、装扮动物的鱼龙曼延和有一定故事情节的歌舞戏,如《东海黄公》、《总会仙倡》。汉武帝时极为盛行。东汉张衡《西京赋》,东晋葛洪《西京杂记》和汉画象砖石、壁画均有具体记载和描述。南北朝时称为“散乐”,隋代亦盛,唐宋以后内容更为丰富,已包纳了参军戏和由此发展而成的杂戏、宋金杂剧等。

中国戏曲滥觞于汉代的百戏杂陈。百戏的各种艺术手段,不仅为中国戏曲的唱做念打提供了丰富的艺术营养,而且由它的角抵戏、歌舞戏、参军戏与俳戏共同完成了中国戏曲作为综合艺术的定型与发展。元明以后,由于中国戏曲的自立门户,百戏的内容也更加丰富发展,一般均沿作各种乐舞杂技的专名,名称亦逐次消失不用。

戏剧

戏(京~;滇~;武~) 剧(~情;~种;歌~;话~;喜~;正~;京~)

我国传统的戏剧形式:戏曲 词曲

花样繁多、热闹嬉笑的戏剧:话把戏

地方戏:曲艺 相声 快板 大鼓 弹词琴书 道情 评话 评弹 说话 讲史

曲艺、杂技:玩意(玩意儿) 玩艺

有说有唱的曲艺:说唱

曲艺大鼓的一种:铁片大鼓 铁板大鼓

讲说历代兴亡和战争故事的长篇评话:讲史

戏曲中以唱工或做工为主而不表演或很少表演武打的戏:文戏

流传于宋代的一种说唱伎艺:陶真

民间说唱的莲花落:陶真

滑稽戏:俳

杂曲:簉弄

杂剧的一种:魔术 幻戏 幻剧 托话

口技:象生 隔壁戏

杂技:戏(把戏;马~;百~) 杂手艺

各种杂技:鱼龙百戏 鱼龙绝伎 鱼龙绝技

杂技表演中的手技和顶技节目:杂耍

古代百戏杂耍名:鱼龙曼延 鱼龙曼衍鱼龙漫衍 鱼龙烂漫

走钢丝的杂技:踏绳 戏绳 走索 走绳(走绳子;走绳索) 走软索 踩软索

木偶戏:托偶 提休 提偶 傀儡戏

提线木偶:提齁

杂有色情内容的戏曲:粉戏

百戏bǎi xì

演艺的总称。《旧唐书·敬宗纪》:“九月丁丑朔,大合宴于宣和殿,陈~~,自甲戌至丙子方已。”

百戏

满族诸娱乐活动总称。满族人在庆贺年节、丰收、或过去宫廷筵宴,其间以角觝、斗鸡、筑毯、斗跳、刀牌、挝簸箕、杂剧等助兴,称百戏。多与歌舞同时表演。清朝宫廷早期元旦朝贺亦用之,后因其不雅而弃之。

百戏

古代乐舞杂技的总称。始于秦汉,汉时又称“角抵戏”,包括扛鼎、寻橦、吐火等各种杂技和装扮人物的乐舞、装扮动物的鱼龙曼延,有简单故事情节的东海黄公等节目。东汉张衡《西京赋》中,有过详尽的描写。南北朝后亦称“散乐”。隋代百戏兴盛一时,炀帝为了夸耀国威,曾 “总追四方散乐”,在每年正月摆起八里长的“戏场”,日以继夜地演出。唐代百戏更为昌盛,除民间的演出外,官府还设有教坊总管百戏,每逢盛大节日,必有百戏演出,后发展成定例,只要天下太平,隔二三年必在西京赐宴百官,演百戏三天。宋代百戏仍然十分流行,《东京梦华录》记有北宋汴梁元宵节演百戏时的情形:“歌舞百戏,鳞鳞相切,音乐嘈杂十余里”。元以后,由于百戏所包括的各种形式,很快丰富、发展和完善起来,逐渐都改用自己的专名,百戏一词也就慢慢不用了。元初马端临著《文献通考》,记述汉以来百戏的发展情况。

百戏

古代乐舞杂技的总称。始于秦汉,汉时又称“角抵戏”,包括扛鼎、寻橦、吐火等各种杂技和装扮人物的乐舞、装扮动物的鱼龙曼延,有简单故事情节的东海黄公等节目。东汉张衡《西京赋》中,有过详尽的描写。南北朝后亦称“散乐”。隋代百戏兴盛一时,炀帝为了夸耀国威,曾 “总追四方散乐”,在每年正月摆起八里长的“戏场”,日以继夜地演出。唐代百戏更为昌盛,除民间的演出外,官府还设有教坊总管百戏,每逢盛大节日,必有百戏演出,后发展成定例,只要天下太平,隔二三年必在西京赐宴百官,演百戏三天。宋代百戏仍然十分流行,《东京梦华录》记有北宋汴梁元宵节演百戏时的情形:“歌舞百戏,鳞鳞相切,音乐嘈杂十余里”。元以后,由于百戏所包括的各种形式,很快丰富、发展和完善起来,逐渐都改用自己的专名,百戏一词也就慢慢不用了。元初马端临著《文献通考》,记述汉以来百戏的发展情况。

口技/角力/蚩尤戏/角抵/幻术/木偶戏/皮影戏/百戏/扶卢/弄丸/总会仙唱/鱼龙曼衍/东海黄公/冲狭/走索/寻橦/叠案/燕濯/戴竿/蹋球/绳技/抱锣/扑旗/舞判/硬鬼/哑杂剧/拖绣球/砍刀蛮牌/乘肩小女/蹬长竿/雀戏/雀竿/杂耍/杠子/耍花坛

百戏

古代各种乐舞、杂技、武术表演的总称。汉代因以比力气、技巧为主,又称作“角抵戏”,南北朝时又称“散乐”。百戏内容十分丰富,包括角力、扛鼎、寻撞、冲狭、燕濯、走索、摔跤、弄丸弄剑、骑术及各种幻术舞蹈等等。秦汉以后,在民族融合与文化交流之中,又输入了西域少数民族以及一些西方国家的音乐舞蹈技艺等,如“吞刀吐火,易貌分形”之术,经过加工吸收,百戏内容就更加丰富多彩了。汉代百戏节目常集中表演,几百里外的人都赶来观看。为了提高百戏艺人的技艺,汉武帝时还开设了专门培养、训练百戏艺人的教坊,训练小儿的杂技技巧,对百戏技艺的提高,起了很大作用。元封三年(公元前108年)汉武帝曾以极为精彩的百戏节目招待宾客,隋炀帝也曾在大业二年(606年)为突厥王的到来,于洛阳举行盛大的百戏表演。唐宋时代百戏仍十分流行,特别是北宋都城汴梁(今河南开封),在元宵节时,欢腾的百戏乐声能远达十余里之外。《唐语林》、《明皇杂录》等著述中都留有唐代百戏的文字记载,敦煌壁画上也有关于百戏节目的生动描绘。元代以后,“百戏”一词渐渐用得少了,而以各种专称所代替。明清两代百戏大多是杂技和幻术,这在多种小说中都有细致而形象的描写记述。

百戏

汉代对歌舞、杂技、幻术、武术艺术的统称。又称“大角抵”、“角抵之戏”。汉代经过“文景之治”到汉武帝时,天下殷富,国家强大,人民生活安定,加上统治阶级对乐舞的爱好,如汉武帝刘彻,在宫中“设戏车,教驰逐; 饰文彩,丛珍怪;撞万石之钟,冲雷霆之鼓,作俳优,舞郑女”,使“百戏”发展达到最繁荣的时期。武帝不仅把 “百戏” 作为主要娱乐项目,而且还把演出 “百戏”,作为对外夸耀国家强盛的手段。元封三年 (前108年)、元封六年(前105年)汉武帝分别在西京的未央宫与平乐观举行了两次大规模的演出,不仅京师“三百里内皆来观”,而且还吸引了西域外蕃及南洋诸国的“四方之宾”,也来京师观看。宣帝刘询也在平乐观举行过大角抵演出,时乌孙国遣使三百余人入汉迎娶汉公主联姻,为了招待来宾,宣帝 “亲临平乐观,会匈奴使者、外国君长。大角抵,设乐,而遣之”。“百戏起于秦汉曼延之戏,后乃有 ‘高絙’、‘吞刀’、‘履火’、‘寻橦’”等戏。“以角技为义,兼诸技而有之”,这种集各类节目于一台的大型演出,有如现代的综合文艺晚会,对繁荣 “百戏”,无疑起到重大推动作用。汉代统治阶级为了发展“百戏”,还一、指派乐府重视和搜集大量民间乐曲,并进行加工提高和演出; 二、在宫内专门设置俳优,集中优秀艺人,进行节目的加工和演出; 三、设立散乐专部,加强对乐舞、杂技的管辖;四、由国家经常举办一些盛大规模的 “百戏” 演出。东汉时,“百戏”仍十分活跃,“太予乐少府属官承革令,典黄门鼓吹百戏师二十七人”每年正月初一,朝廷照例在德阳殿举行朝会,宴赏百官和外臣。由于统治阶级的提倡,民间每逢举行宴会,喜庆大事以及迎送宾客时,也都有“百戏” 演出。甚至办丧事时,也有 “歌舞俳优,连笑伎戏”。

百戏

古代乐舞杂技表演的总称,汉代尤为盛行,又称“角抵”。表演包括了杂技、武术、幻术、滑稽表演以及歌舞音乐节目。史料记载中,汉代百戏表演有爬竿、掷剑、跳丸、扛鼎、驯马、钻圈等杂技节目;有扮演仙人仙兽的歌舞表演,比如总会仙唱,表现在山岳冈峦、神木灵草之中,仙人仙兽吹管抚琴,引颈高亢,载歌载舞的情景;有表现一定故事情节的歌舞戏,比如东海黄公,表现一位男子与猛虎格斗的情节场面。百戏表演中还包括了著名的《七盘舞》,舞者脚踏七盘翻飞而舞。唐、宋时期,百戏仍很盛行。元代以后,百戏词逐渐少用。

百戏

古代乐舞、说唱、滑稽、武术、杂技表演的总称。如扛鼎、寻橦、吞刀、爬竿、耍龙灯之类。秦汉时已有。汉代又称“角抵戏”,南北朝后亦称“散乐”。元代以后,一般均用各种乐舞杂技的专名,“百戏” 词逐渐少用。参见“体育”中的“百戏”。

百戏

中国古代角力、举重等体育活动和乐舞、杂技表演的总称。见文化中的“百戏”。参见“艺术”中的“百戏”。

百戏

我国古代民间歌舞、说唱艺术和滑稽戏表演的总称。在原始社会常以歌舞祀神,借以自娱。民间歌舞多用来祈求风调雨顺、五谷丰登,也用来纪念战争胜利、庆祝丰收、逐鬼除疫、祭祀祖先等。发展到阶级社会,仍保存一些原始歌舞,到了唐、宋代有所提高。多是农民业余在节日演出,有的装扮成人物来表演,但非完整的戏剧故事,有的还穿插一些踩高跷、武术和筋斗等技巧表演。北宋时,汴梁(今河南开封)每逢元宵等节日“歌舞百戏,鳞鳞相切,乐声嘈杂十余里”。直到宋室南迁,永嘉人所作《赵贞女》、《王魁》等南戏(南曲戏文,又称永嘉杂剧),一般认为是我国戏曲的早期成熟形式。说唱艺术一般认为始于两汉时代的乐府诗歌,如《白头吟》、《陌上桑》等是配合管弦歌唱故事的。歌后还有由音乐伴奏的一段舞蹈。南北朝时代的《木兰辞》、《孔雀东南飞》没有证据说明是和着管弦歌唱的。隋唐时代音乐舞蹈有了进一步发展,到了金代,董解元说唱诸宫调《西厢记》的出现,被认为是说唱艺术在文学和音乐上达到完全成熟的形式,也为戏曲的产生与发展铺平了道路。元杂剧中王实甫的《西厢记》,可说是“董西厢”的戏剧化,曲牌联整体也是诸宫调音乐向戏剧化方面的发展。滑稽戏是以“优”(以乐舞戏谑为业的艺人)发展而来。以上3类艺术统称“百戏”,又称“散乐”。自元代以后,百戏内容更加丰富发展,因各有专名,所以百戏名词已很少使用。一般认为表演艺术应与戏曲加以区别。如扮演、舞蹈、歌唱、歌舞、说唱、相声、杂技、武艺等,均属表演艺术,戏曲虽为表演艺术的一种形式,但不能把表演艺术都称为戏曲。

百戏

古代流行于齐鲁的角力、举重等体育活动和乐舞、杂技表演的总称。百戏的内容极为庞杂,沂南出土汉代墓画像石刻和临沂金雀山汉墓出土帛画中,其百戏图包括:乌获扛鼎(举重)、都卢寻橦(爬竿,爬绳等)、燕濯(反复鱼跃)、胸突铦锋(镖刀斧之类的硬气功)、跳丸、跳剑、走索、巨兽百寻(兽戏,即马戏之类)、鋠僮程材(少年儿童的柔术表演)、百马同辔(驾车比赛)、橦末之伎(顶竿)、弯弓西羌(射箭)、东海黄公(表演人跟虎斗的传说故事)等。在山东先后出土的几十处汉代墓画像石刻中均有百戏图。

百戏bai xi

a hundred games (referring to the acrobatics in general of ancient China)

百戏

泛指各种歌舞杂技。

百戏

〈名〉古代乐舞、杂技、戏曲的总称。《新唐书·乐志》:“秦汉以来,又有杂伎,其变非一,名为百戏。”

《金》十五: 村里社鼓,队共喧阗;~货郎,庄齐斗巧。又六五: 十一日白日,先是歌郎并锣鼓地吊来灵前参灵,吊《五鬼闹判》《张天师着鬼迷》……各样~吊罢。堂客都在帘内观看。

- 黑白花奶牛是什么意思

- 黑白花牛是什么意思

- 黑白花饼干是什么意思

- 黑白菜是什么意思

- 黑白讲是什么意思

- 黑白负片是什么意思

- 黑白软片是什么意思

- 黑白间隔是什么意思

- 黑白集是什么意思

- 黑白颠倒是什么意思

- 黑白颠倒,混淆是非是什么意思

- 黑白黑云压城城欲摧是什么意思

- 黑白龙是什么意思

- 黑百灵是什么意思

- 黑的是什么意思

- 黑的乎是什么意思

- 黑的儿火者是什么意思

- 黑的儿霍加汗是什么意思

- 黑的样子是什么意思

- 黑的美是什么意思

- 黑的说成白的是什么意思

- 黑皮是什么意思

- 黑皮子是什么意思

- 黑皮插柚紫是什么意思

- 黑皮肤女人是什么意思

- 黑皮肤应尽量表现其透明感是什么意思

- 黑皮色是什么意思

- 黑皮蛇是什么意思

- 黑皮蠹是什么意思

- 黑皮跌打是什么意思

- 黑皰是什么意思

- 黑皴皮是什么意思

- 黑盈盈是什么意思

- 黑盐是什么意思

- 黑盐井永济桥是什么意思

- 黑盐池是什么意思

- 黑盐糖是什么意思

- 黑盒子是什么意思

- 黑盖是什么意思

- 黑盘孢目是什么意思

- 黑目是什么意思

- 黑目珠是什么意思

- 黑目珠仁是什么意思

- 黑目皂眼是什么意思

- 黑盲是什么意思

- 黑相是什么意思

- 黑省器是什么意思

- 黑眉是什么意思

- 黑眉乌嘴是什么意思

- 黑眉村民兵抗敌斗争是什么意思

- 黑眉洼眼是什么意思

- 黑眉瘆眼是什么意思

- 黑眉眉儿是什么意思

- 黑眉缝眼是什么意思

- 黑眉罩眼是什么意思

- 黑眉黑眼是什么意思

- 黑眉鼠鼠儿是什么意思

- 黑真是什么意思

- 黑眯擝是什么意思

- 黑眯萌是什么意思