白细胞báixìbāo

血细胞的一种。人和动物血液及组织中的无色细胞,比红细胞大,但重量较轻,有吞食病菌、中和病菌毒素的作用。旧称白血球。

白细胞bái xì bāo

血细胞的一种,比红细胞大,圆形或椭圆形,产生在骨髓、脾脏和淋巴结中。◇白珠、白[XCHAR[R201405004_FZSYK_F8A1]]、白轮、白色血轮、白血轮、白血球、白血细胞。

白细胞leukocyte

又称白血球或血白细胞。血液成分之一 。呈球形,有细胞核,细胞数量远比红细胞少。可分为有粒白细胞和无粒白细胞两大类,前者细胞质中含特殊颗粒,包括中性粒细胞、嗜酸性粒细胞和嗜碱性粒细胞3种。后者细胞质中无特殊颗粒,包括淋巴细胞和单核细胞。能运动,可穿过血管壁进入周围的组织,白细胞的主要功能是吞噬异物和产生抗体,以帮助机体防御感染。

白细胞baixibao

俗称白血球,是血液中一类细胞成分的总称。白细胞为无色有核细胞,按其形态可分为粒细胞、淋巴细胞及单核细胞三类。虽然白细胞数远少于红细胞,但其抵抗疾病、保护机体的功能是非常重要的。健康成人白细胞总数为4000~10,000/立方毫米。各类细胞百分比为:中性粒细胞50~70%,嗜酸性粒细胞0.5~5%,嗜碱性粒细胞0~1%,淋巴细胞20~40%,单核细胞3~8%。在临床中,不仅要了解白细胞总数,还应知道各类细胞数目所占百分比和形态变化。其中粒细胞所占比例最大,由骨髓生成,因细胞浆中所含颗粒性质不同,又分为嗜中性、嗜酸性及嗜碱性粒细胞。细胞成熟后储备于骨髓内,仅有少量释放入血循环,其中一半随血液流动,另一半聚集于血管内皮上,这两部分不断交换,保持恒定。白细胞计数结果仅为在循环中流动的部分。粒细胞由骨髓进入血液后很快进入组织,在组织内存活4~5天。嗜中性粒细胞在粒细胞中所占比例最多。直径10~15微米,具有变形与吞噬能力,是抵抗微生物侵入的第1道防线。微生物侵入机体后会引起产生趋化因子,使粒细胞趋向炎症部位,吞噬细菌,细菌被细胞内所含的多种酶分解消化。严重时粒细胞本身亦随之坏死,成为所谓脓细胞。许多生理、病理因素,均可引起中性粒细胞的动力学变化。生理因素变化多为一时性的,病理性增多可见于各种化脓性细菌感染、严重组织创伤、急性出血或溶血、急性中毒、白血病等。由于中性粒细胞所占比例较大,故其增多与减少对白细胞总数影响最大,也就是说,白细胞总数变化多反映中性粒细胞变化。嗜酸性粒细胞含大量嗜酸性颗粒,已证明此类细胞与过敏反应有密切关系。病理性增加可见于各种过敏性疾病、寄生虫病及某些血液病等。嗜碱性粒细胞数目很少,胞浆中含多数嗜碱性颗粒,颗粒中有肝素及组织胺,故有肝素与组织胺的作用。据认为这种细胞与第Ⅰ型变态反应有关。单核细胞体积较大,直径约14~20微米,胞浆中有多数嗜天青蓝颗粒。其功能与中性粒细胞相似,也有变形与吞噬能力,能在毛细血管中运动,并离开血管到组织间隙,它可以吞噬并杀死寄生于细胞内的细菌,吞噬受损的红细胞,并有免疫作用。淋巴细胞数量仅少于中性粒细胞,参与细胞及体液免疫作用。(详见 “淋巴细胞”条)。

白细胞baixibao

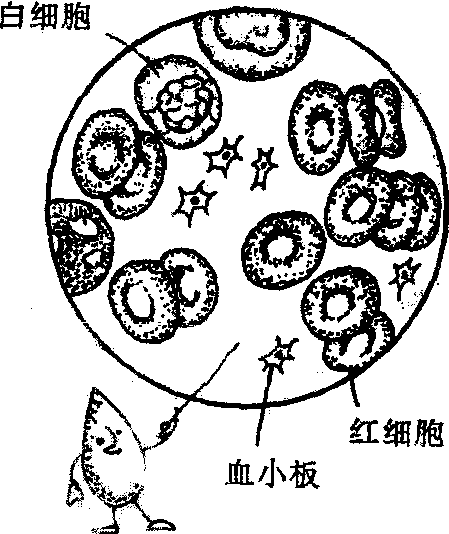

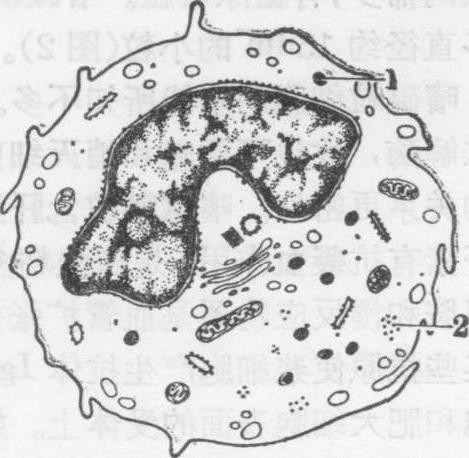

血液中的一种细胞,又称白血球 (图1)。呈球形,有核,无色,体积比红细胞大,直径一般为10~20微米。正常成人在安静时,每立方毫米血液中含白细胞总数平均约6 000左右。一般少于 4 000 或多于10 000属不正常。白细胞的数量随年龄和生理状况不同而稍有变化: 下午比早上多,饭后、运动时、妇女月经及分娩时均有所增加。初生儿白细胞数目特别多,平均可超过20 000个,生后几天,白细胞数量下降,两周左右白细胞总数接近正常成人的数值。白细胞分五种:嗜中性白细胞占白细胞总数的50~70%; 嗜酸性白细胞占白细胞总数的3~5%;嗜碱性白细胞占白细胞总数的0~0.75%; 淋巴细胞占白细胞总数的20~30%; 单核细胞占白细胞总数的3~8%。前三种细胞的胞质中因含有特殊的嗜色颗粒,称为粒细胞。各类白细胞的寿命都不长,粒细胞只能生存13天左右,淋巴细胞和单核细胞平均也不过100天左右。新生的白细胞由骨髓制造,少量的淋巴细胞由淋巴结产生。白细胞的主要功能是消灭外来的病菌,并使机体产生抵抗病菌的能力。嗜中性白细胞和单核细胞对细菌和异物有吞噬作用 (图2),当身体有细菌感染时,血液中这两种白细胞的数量可以明显增高。这些白细胞可以穿过毛细血管壁游涌到炎症(细菌感染)的部位去吞噬细菌。当吞噬毒性较大的细菌时,部分白细胞献出了自己的生命,并与坏死的组织、细菌等一起形成了浓液。嗜酸性白细胞与身体过敏有关,当有过敏性疾病如支气管哮喘和寄生虫病如血吸虫感染时,常见到血液的嗜酸性白细胞增高。淋巴细胞能释放抗体,因而对感染的恢复有一定的关系。嗜碱性白细胞也可参予过敏反应。

图1 红细胞、白细胞、血小板

图2 白细胞吞噬细菌

白细胞white blood cell, WBC

系血液中细胞的一种。白细胞具有一般细胞的典型结构:胞膜、胞核、胞浆等。一般呈圆形或椭圆形;胞核为1个或呈分叶状;胞浆正常情况下无色;体积比红细胞大。白细胞可呈现阿米巴运动,可以穿过毛细血管的薄壁,进入周围的组织中;在疏松的结缔组织中可常看到各种类型的白细胞,并参与各种机能活动。白细胞对血浆或基质渗透压的变化有较大的耐受性和适应性,离体后的白细胞在适宜的条件下,仍能生活较长的时间,根据胞浆内有无特殊颗粒,又分为有粒白细胞和无粒白细胞两大类。有粒白细胞根据其对染料的反应,又分为嗜中性、嗜酸性、嗜碱性3种;无粒白细胞又按其形态分为淋巴细胞和单核细胞。白细胞各类功能不一,其临床意义不完全一致。总的来看对机体有防御功能和参加免疫反应。有些疾病可使某种白细胞增多或减少,其程度不一。临床多见的白细胞性疾病有各种原因引起的白细胞减少,其中以粒细胞减少意义为大;亦有各种原因引起的白细胞增多,其中白血病尤为重要。

白细胞

又称“白血球”。血液细胞成分之一。有核、呈圆形。可分为颗粒白细胞(嗜中性白细胞、嗜酸性白细胞、嗜碱性白细胞)和无颗粒白细胞(单核细胞和淋巴细胞)。正常成人白细胞数为4000—10000/立方毫米。各种白细胞的数量在白细胞总数中各有一定的比例。在病理情况下,不同种类的白细胞可发生数量与质量的改变,以及白细胞总数的变化,这在临床上对明确疾病的诊断有重要的参考价值。

白细胞

又称“白血球”。血液的细胞成分之一。无色、有核的球形细胞。能以变形运动穿过毛细血管壁进入周围组织。按胞质内有无特殊颗粒,分为粒细胞和无粒细胞两类。前者又因颗粒着色性质不同,分为中性、嗜酸性和嗜碱性粒细胞3种;后者包括淋巴细胞和单核细胞。成人每立方毫米血液含4 000—10 000个,其中中性粒细胞占50—70%,淋巴细胞占20—30%,单核细胞占3—8%,嗜酸性粒细胞占0.5—3%,嗜碱性粒细胞占0—1%。在某些病理情况下,白细胞的数值可显著升高或降低。

白细胞

亦称“白血球”。是血细胞的一种,呈球形,属无色有核的细胞。按其形态和功能可分为二类五种:一类是细胞质内含有特殊颗粒的粒细胞。此类细胞据其颗粒染色的不同又可分为嗜中性粒细胞、嗜酸性粒细胞和嗜碱性粒细胞三种。另一类是细胞质内无特殊颗粒的无粒细胞,包括淋巴细胞和单核细胞两种。正常人各种白细胞保持一定比例。各种白细胞在白细胞总数中所占的百分比称为白细胞分类计数。各种白细胞的分类及分类计数如下表。

白细胞的体积比红细胞大(直径10~20微米),数量却比红细胞少。安静时我国成年人每立方毫米血液中含白细胞总数为5000~10000个,平均7000个。白细胞的功能主要是保护机体免受病原微生物的侵害,并具有免疫作用。嗜中性白细胞和单核细胞能作变形运动,并具有吞噬作用。当细菌侵入人体时,它们便从毛细血管壁的间隙游出,向病原菌所在的地方集中,将细菌吞噬并释放蛋白水解酶,将被吞噬的细菌消化掉。如果释放出的蛋白水解酶过多,不仅能杀死和溶解病原菌,而且其自身也被分解而死亡。死亡的白细胞连同病原菌的分解物共同构成脓液。人体患急性化脓性炎症时,白细胞总数增加,主要是嗜中性白细胞增加,是机体防御系统的重要组成部分。淋巴细胞在机体的免疫反应中起重要作用。即淋巴细胞可产生一种能抵抗“抗原”的物质,即抗体。抗体与抗原相结合后,使抗原失去危害作用。嗜酸性细胞和嗜碱性细胞则与过敏反应有关。

白细胞

白细胞是无色的球状血细胞,有细胞核和细胞器,有运动能力。白细胞按胞质内有无特殊颗粒,分有粒白细胞和无粒白细胞两类。有粒白细胞按其特殊颗粒的染色性质,分中性粒细胞、嗜酸粒细胞和嗜碱粒细胞。无粒白细胞根据其形态特点,分单核细胞和淋巴细胞。白细胞分两部分,一部分在血流中循环,为循环的白细胞,其总体称循环池;另一部分附着于小血管壁,为边缘白细胞,其总体称边缘池。白细胞计数值通常是循环的白细胞数量。成人血液中为5~9×1012/L;新生儿为15~25×109/L,4岁时约8×109/L,12岁后与成人的数值相近。粒细胞和单核细胞发生于红骨髓(参见“粒细胞发生”条、“单核细胞发生”条),淋巴细胞来自红骨髓和淋巴器官(参见“淋巴细胞发生”条)。白细胞进入血液后,陆续输送到全身的组织中,主要在结缔组织中行使功能。粒细胞在血流中停留约10小时,单核细胞约40小时。血液中的淋巴细胞进入淋巴组织后,可经淋巴再入血液,反复循环于淋巴、血液与淋巴组织之间(参见“淋巴组织”条)。

中性粒细胞 占白细胞总数的60~70%(3~6×109/L)随生理状况可有相当的变动。新鲜细胞的直径约7~9μm,涂片中直径10~12μm。在常规染色的涂片上,细胞呈圆形。细胞核呈杆状或分叶状,每个叶呈不规则卵圆形,各叶有染色质丝相连(彩图1)。正常情况下,杆状的(1叶) 占5%,2叶占35%,3叶占41%,4叶占17%,5叶占2%。在某些疾病状况下,1叶和2叶的增多,称核左移;有时4叶和5叶的增多,甚至出现6~8叶的,称核右移。核分叶的多少,是细胞衰老程度的一个表现。细胞核着色较深,染色质呈团块状,不见核仁。女性的细胞核有的见鼓棰状的突出物,称鼓棰,它大概是浓缩的性染色体。检查细胞出现鼓棰的百分率,可辅助判断个体的遗传性别。胞质染淡粉红色,含许多染色很淡的细小颗粒,为特殊颗粒,并有少数较大的染红紫色的嗜天青颗粒(彩图1)。电镜下,胞质内见不发达的高尔基复合体,粗面内质网和游离核糖体稀少,有许多糖原颗粒,并有许多有单位膜包裹的颗粒(图1)。对颗粒类型的见解不一,目前认为至少有三种:

❶Ⅰ型颗粒: 又称初级颗粒,直径约0.4μm,电子密度较高,内容物较均匀,相当于光镜下的嗜天青颗粒,内含髓过氧化物酶、酸性磷酸酶、吞噬素、溶菌酶、β葡糖苷酸酶等;

❷Ⅱ型颗粒: 直径0.3~0.4μm,内有10nm周期条纹状结构,所含物质不明;

❸Ⅲ型颗粒: 又称次级颗粒,直径小于0.3μm,中等电子密度,内容物均匀,呈圆形、哑铃形和杵形等,含碱性磷酸酶、溶菌酶、吞噬素、胶原酶、乳铁素等。Ⅲ型颗粒约占80%,Ⅰ、Ⅱ型颗粒约占20%。

图1 中性粒细胞超微结构模式图

1.Ⅰ型颗粒 2.Ⅱ型颗粒 3.Ⅲ型颗粒 4.糖原颗粒

中性粒细胞于急性细菌炎症时数量明显增多。它们有活跃的变形运动和趋化性,能吞噬和破坏细菌。细菌释放的某些多肽和组织分解产物等都是趋化因子,能吸引细胞向趋化因子释放部位移动。细胞与细菌等异物接触后,接触部位周围形成伪足,接触部位的细胞膜内凹,将异物包围,形成吞噬体。细胞质的颗粒与吞噬体接触,释放内容物。Ⅰ型颗粒中的髓过氧化物酶,对H2O2与碘化物和氯化物等起作用,产生杀菌作用极强的游离碘和次氯酸等活性卤化物,它们在水解酶尚未对细菌起作用之前,能把细菌杀死,而后由水解酶把细菌分解消化。中性粒细胞在杀死细菌后,本身也死亡。死亡的中性粒细胞称脓细胞,是脓液的一部分。

嗜碱粒细胞 占正常人白细胞的0.5~1%0.02~0.06×109/L。新鲜的细胞直径约7~9μm。在常规染色涂片上,细胞呈圆形,直径10~12μm。细胞核呈不规则形或分叶状,着色较浅,染色质较稀疏,不见核仁。胞质含圆形嗜碱颗粒,染深蓝色,大小不等,分布不均(彩图1)。用甲苯胺蓝染色,颗粒显异染性。电镜下,胞质内有较发达的高尔基复合体,少数线粒体,游离核糖体和粗面内质网稀少,有糖原颗粒。嗜碱颗粒有单位膜包裹,内含许多直径约15nm的小粒(图2)。

图2 嗜碱粒细胞超微结构模式图

.嗜碱颗粒 2.糖原颗粒

嗜碱粒细胞的功能所知不多。它们能运动,颗粒也含水解酶,故也可吞噬和消灭细菌。但它们与过敏性炎症的关系更密切。嗜碱颗粒含肝素、组胺和慢反应物质等。肝素有抗凝血作用,是硫酸粘多糖,故使颗粒显异染性。组胺和慢反应物质是血管扩张剂,能使血管通透性增加。某些抗原使浆细胞产生抗体IgE,它们结合于嗜碱粒细胞和肥大细胞表面的受体上。如刺激该抗体产生的抗原再次侵入身体,即与这些细胞表面的IgE结合,使细胞迅速释放颗粒。释放出的组胺和慢反应物质等,引起局部的或全身的过敏反应。嗜碱粒细胞还释放嗜酸粒细胞趋化因子。嗜碱粒细胞与肥大细胞具有一些共同的细胞化学和药理学性质,但两者各有明显的形态特点。人的肥大细胞和嗜碱粒细胞大概是两种不同的细胞,但有相似的功能并互相协同。

嗜酸粒细胞 又称嗜伊红粒细胞,占正常人白细胞的1~4%(1.5~4.5×108/L)。新鲜细胞的直径为9~10μm。在常规染色的血涂片上,它们呈圆形,直径12~14μm。细胞核常为二叶或三叶,着色较深,染色质较密。细胞质染浅粉红色,充满染红色的特殊颗粒,圆形,直径0.5~0.7μm,分布均匀(彩图1)。电镜下,胞质内见较发达的高尔基复合体、线粒体和糖原颗粒。特殊颗粒很多,有单位膜包裹,可分两种: A型颗粒含均匀的内容物,并有一或几个结晶体;B型颗粒只含均匀物质(图3)。两种颗粒是否为一种颗粒的不同发育阶段,还不了解。

图3 嗜酸粒细胞超微结构模式图

1.A型颗粒 2.糖原颗粒 3.B型颗粒

嗜酸粒细胞的功能尚未深入了解。它们于寄生虫疾病和过敏性疾病时显著增多。它们有与嗜中性粒细胞同等的趋化性,吞噬能力稍弱,杀菌力很低,但能杀死侵入组织的寄生虫幼虫,如血吸虫、旋毛虫和蛔虫。它们能分解嗜碱粒细胞释放的炎症介质,能有选择地吞噬抗原-抗体复合物,缓解和消除过敏性炎症反应。故它们与免疫功能有密切关系,但确实的作用不明。

单核细胞 它们占正常人白细胞的3~8%(2.4~4.8×108/L)。新鲜细胞的直径为9~12μm。在常规染色的涂片中,它们的直径约15~18μm,呈圆形或椭圆形,是最大的白细胞。细胞核多呈卵圆形、肾形或马蹄形,着色较浅,染色质颗粒细小并分散,有一或几个核仁,但涂片中不易看到。胞质显弱嗜碱性,染浅灰蓝色,含一些直径0.1~0.2μm的嗜天青颗粒,染紫红色(彩图1)。电镜下,见核内有1~3个核仁。细胞质内有发达的高尔基复合体、中心粒、线粒体、粗面内质网、游离核糖体、糖原颗粒和溶酶体 (图4)。单核细胞由骨髓的前单核细胞发生,经1~3天发育后进入血流,在血流中存留短时,移入身体各部的组织中,分裂分化为巨噬细胞(参见“巨噬细胞”条、“单核吞噬细胞系统”条)。

图4 单核细胞超微结构模式图

1.溶酶体 2.糖原颗粒

淋巴细胞 占正常人白细胞的20~40% (1~3×109/L)。淋巴细胞呈球形,大小不等,通常分为: 小淋巴细胞,直径5~8μm;中淋巴细胞,直径9~12μm和直径13~20μm的大淋巴细胞。正常时血液只存在小淋巴细胞和中淋巴细胞。大淋巴细胞存在于淋巴组织中。在常规染色的血涂片中,细胞核呈圆或长圆,一侧有浅凹陷,着色深,染色质密集,不见核仁。细胞质少,围绕细胞核呈薄缘,着蔚蓝色(彩图1)。中淋巴细胞的核着色较浅,易见核仁。胞质较丰富,较常见大小不等的嗜天青颗粒。电镜下,细胞核内见核仁。细胞质内有许多游离核糖体、少量粗面内质网和线粒体。在细胞核凹陷处有中心粒和高尔基复合体 (图5)。有些细胞表面可有微绒毛,有无微绒毛与淋巴细胞的类型无关,而与细胞所处的代谢状态和制作标本所用固定方法等有关。观察活的淋巴细胞,见它们有特殊形式的运动,运动时有细胞核的部分向前,后端是一条细胞质长突起。

图5 淋巴细胞超微结构模式图

1.嗜天青颗粒 2.游离核糖体

(1) 淋巴细胞的分类: 淋巴细胞虽形态很相似,但根据来源、细胞表面标志、生存周期和功能,至少分四类:B细胞(B指bursa-equivalent,即哺乳类和人的类囊器官,B细胞由这些器官发生)(参见“腔上囊”条),T细胞(T指thymus,即胸腺,T细胞在此发生),K细胞(K指killer,即杀伤)和NK细胞(NK指natural killer,即自然杀伤)。这四类淋巴细胞在常规染色血涂片上不能分辨,主要根据细胞膜标志和组织化学的差别等识别。

❶B细胞: B细胞特有的细胞膜标志是有表面免疫球蛋白(SIg),这可用免疫组织化学的方法观察。有的B细胞表面还有IgG Fc受体或补体C3的受体。血液中淋巴细胞的5~15%是B细胞。B细胞被抗原致敏后分化为浆细胞,产生抗体,是参与体液免疫的细胞;

❷T细胞:人T细胞特有的细胞膜标志是绵羊红细胞受体。绵羊红细胞能与受体结合,附着在T细胞周围,成花朵状(图6),称E玫瑰花结 (E意指erythrocyte,即红细胞)。血液中淋巴细胞的60~80%是T细胞。T细胞受抗原致敏后参与细胞免疫和体液免疫。部分T细胞表面有Fe受体。有IgG Fe受体的称TG或Tγ细胞;有IgMFc受体的称TM或Tμ细胞。TG细胞较大,有嗜天青颗粒,细胞器较发达。TM细胞较小,无嗜天青颗粒,细胞器不发达。在血液的T细胞中,TG细胞占11%,TM细胞占56%。T细胞与B细胞所含的酶不同(见表)。

图6 E玫瑰花结扫描电镜象

1.T淋巴细胞(人) 2.红细胞(绵羊)

T细胞和B细胞几种酶活性比较

| 酶 | T细胞 | B细胞 |

| 嘌呤核苷磷酸化酶 腺苷脱氨酶 酸性磷酸酶 β葡糖苷酸酶 α醋酸萘酯酶 甘氨酰脯氨酸萘酰胺酶 | + + + + + + | - - - - - - |

| 5核苷酸酶 乳酸脱氢酶 | ± + | + + |

以人血液T细胞作为抗原,注入小鼠体内后,能识别人T细胞表面抗原各种表位的小鼠B细胞,受到相应表位的刺激后增殖。将含有这些B细胞的小鼠脾的细胞(有多种多样的细胞),与小鼠骨髓瘤细胞进行细胞融合形成杂交瘤细胞(也有多种多样)。将所形成的各种杂交瘤细胞分别单个地进行培养,使其繁殖,亦即建立克隆。选择培养其能产生抗体的克隆,它所产生的抗体即单克隆抗体。而后试验地从各种克隆所产生的单克隆抗体中,找寻能与人T细胞表面抗原表位能特异结合的单克隆抗体,并分别给以一定的命名。这种单克隆抗体用荧光染料标记后,则可用以检出能与这单克隆抗体特异结合的细胞。实验发现,命名为OKT1、OKT3(或称anti-T1,anti-T3)的两种单克隆抗体能与血液中所有的T细胞结合,在胸腺中的有些淋巴细胞不能与OKT1、OKT3结合。在胸腺的淋巴细胞都可与OKT10 (anti-T10)结合,而血液中的T细胞都不能与OKT10结合。这说明血液中的T细胞,虽来自胸腺,并与胸腺中淋巴细胞在形态上相同,但从细胞膜结构来看,二者并非完全为一样的细胞。能和人血液中T细胞及胸腺中有些淋巴细胞特异结合的单克隆抗体还有OKT4、OKT5 (anti-T4,anti-T5)。人血液中T细胞,从其与OKT4与OKT5的结合情况不同,有两个亚类:一个亚类是可与OKT1、OKT3、OKT4结合的T细胞,称作OKT1+、OKT3+、OKT4+ (或T1+、T3+、T4+)细胞,或简称T4T细胞。它在免疫功能上是辅助T细胞(helper T cell),或称诱导T细胞(inducer T cell),占血液T细胞的55~65%; 另一亚类是可与OKT1、OKT3、OKT5结合的T细胞,称作OKT1+、OKT3+、OKT5+(或T1+、T3+、T5+)细胞,或简称T5T细胞。它在免疫功能上是细胞毒性T细胞或抑制T细胞,占血液T细胞的20~30%。在不同种类的淋巴性白血病和某些免疫病时,淋巴细胞膜抗原出现不同的变化,因此用单克隆抗体分辨血液淋巴细胞,在临床上具有实际意义;

❸K细胞:K细胞表面有Fc受体,有的细胞还有补体C3受体。K细胞能藉助抗体杀伤有与此抗体相应抗原的细胞,故K细胞又称ADCC细胞(A指antibody,即抗体;D指dependent,即依赖;C指cell-mediated,即细胞介导;C指cytotoxic,即细胞毒性)。K细胞占血液淋巴细胞的5~7%;

❹NK细胞: 人NK细胞特有的细胞膜标志是HNK (Leu-7)抗原。NK细胞表面还有KM1抗原(单核细胞表面也有此抗原)。有的NK细胞表面有Fc受体、OKT3抗原。在常规染色血涂片上,NK细胞是较大的淋巴细胞,核呈肾形,细胞质较宽,有嗜天青颗粒。细胞质酸性磷酸酶阳性。NK细胞不需抗原致敏,能直接杀死某些肿瘤细胞、感染病毒的细胞。NK细胞占血液淋巴细胞的2~3%。

❺无效细胞:又称N细胞(N指null,即无效),细胞膜上既无表面免疫球蛋白(B细胞的特有标志),又无羊红细胞受体(T细胞的特有标志)的淋巴细胞,包括K细胞、NK细胞、T细胞和B细胞的前身细胞及造血干细胞。动物实验证明,血液中每100万个白细胞中有一个造血干细胞,其形态很象淋巴细胞(参见“造血干细胞”条)。

(2) 淋巴细胞的克隆: 淋巴细胞能识别大分子结构表面的某一特异形态的部位,这部位称为表位。抗原是有表位的物质。一种抗原可有一种或几种表位。淋巴细胞通过其细胞膜上的抗原受体,识别抗原的表位。B细胞的抗原受体即是其表面免疫球蛋白,这受体上与表位相对应的部位,称对位。对位与其相应的表位特异性地相结合。表位有成千上万种,对位也有成千上万种。一种对位只能与一种表位相配,即一种对位只能识别一种表位。一个B细胞或一个T细胞上的所有抗原受体的对位都一样,也就是一个B细胞或T细胞的抗原受体的对位只有一种,因此一个B细胞或一个T细胞只能识别一种表位。就细胞表面抗原受体对位的种类看,血液中的B细胞和T细胞都是千万种不同的细胞,只能各识别某一种表位。具有某一种对位的淋巴细胞的集团,也即由具有某一种对位的淋巴细胞分裂而成的能识别某一表位的细胞群,称为一个克隆。B细胞中某一种克隆受相应的抗原表位作用后分化成的浆细胞,其所产生抗体的对位均一样,都只能与一种表位相结合。这样的抗体称单克隆抗体。如某一抗原有两种或两种以上的表位,则对两种或两种以上的B细胞克隆起作用,产生的抗体是多克隆抗体。

- 做活计是什么意思

- 做活路是什么意思

- 做活路的是什么意思

- 做派是什么意思

- 做流水是什么意思

- 做海是什么意思

- 做涂是什么意思

- 做涂兮是什么意思

- 做涂匠是什么意思

- 做涂师是什么意思

- 做涂的是什么意思

- 做涌是什么意思

- 做淘是什么意思

- 做深功课开天眼是什么意思

- 做清儿是什么意思

- 做清明是什么意思

- 做清秋大梦是什么意思

- 做渣干生意是什么意思

- 做游子是什么意思

- 做游戏是什么意思

- 做溪水是什么意思

- 做满仓是什么意思

- 做满月是什么意思

- 做滥梦是什么意思

- 做滴高是什么意思

- 做火头是什么意思

- 做灶是什么意思

- 做炉是什么意思

- 做炮灰是什么意思

- 做点心是什么意思

- 做点拉是什么意思

- 做烘是什么意思

- 做烧是什么意思

- 做烧柴的枝条是什么意思

- 做煞是什么意思

- 做煞风景的事是什么意思

- 做熄了火是什么意思

- 做熟是什么意思

- 做熟了饭,吃人掇了锅儿去了是什么意思

- 做熟的鱼肉等是什么意思

- 做燃料或引火用的小块木头是什么意思

- 做燃料用的杂木是什么意思

- 做燃料用的树枝、小木、杂草等是什么意思

- 做爱是什么意思

- 做爱哩是什么意思

- 做爱造爱是什么意思

- 做父亲去是什么意思

- 做牌是什么意思

- 做牙是什么意思

- 做牙福是什么意思

- 做牙罩是什么意思

- 做牙齿是什么意思

- 做牛作马是什么意思

- 做牛做马是什么意思

- 做牛马是什么意思

- 做牵儿是什么意思

- 做牵头是什么意思

- 做犁耙是什么意思

- 做犟是什么意思

- 做犬是什么意思