病毒及其在细胞内的增殖

病毒是迄今发现最简单最小的非细胞形态的生命体,主要是由核酸与蛋白质构成的核蛋白体系,绝大部分病毒必须在电子显微镜下才能看到。病毒虽然具备了生命活动的基本特征(复制与遗传),但不具备细胞的形态结构,它们必须在宿主细胞内复制增殖。病毒自身没有独立的代谢与能量系统,必须利用宿主细胞的结构、“原料”、能量与酶系统进行复制、转录,并翻译病毒的蛋白质,由这些物质装配成新的子代病毒,因此,一般把病毒的增殖称为复制。

根据病毒的宿主范围可以分为动物病毒、植物病毒与细菌病毒(噬菌体)等,但目前并不以此作为分类依据,而是主要按病毒的核酸类型、形态大小、有无囊膜以及理化性质特征分类。本条介绍动物病毒在细胞内的增殖。

病毒的结构 动物病毒的成分与结构较为简单,很多病毒仅由核酸与蛋白质组成,有不少病毒还含有一定量的脂类物质、碳水化合物与聚胺类化合物,每个病毒仅含有一个核酸分子,即一个DNA分子或一个RNA分子,在一种病毒内两种核酸不能兼得,这是病毒的最基本特点之一,也是与细胞的最根本区别之一。根据核酸型的不同,所有病毒可以分为两大类:DNA病毒与RNA病毒。DNA病毒所含的DNA分子又有双链DNA与单链DNA的区别,而RNA病毒所含的RNA分子也有单链RNA与双链RNA的区别。核酸在整个病毒成分中所占的比例虽小,但不论是DNA还是RNA却是遗传信息的唯一贮存场所,是病毒的感染单位,因此,在功能上,核酸是病毒的最重要成分。蛋白质在病毒的成分中所占比例很大,它们主要构成病毒的衣壳,少数病毒还带有酶蛋白与糖蛋白。衣壳与核酸构成病毒的核壳体,病毒的衣壳有保护核酸的作用,而病毒的主要抗原性也是由衣壳蛋白质所决定的。衣壳又有更小的形态单位(子粒)所构成。有些病毒在衣壳之外,还有囊膜,其主要成分为脂类,凡是有囊膜的病毒对有机溶剂很敏感,在有机溶剂作用下易灭活。在囊膜表面具有囊膜小体,主要成分为糖蛋白类,有“识别”的功能,并具有一定的抗原性。

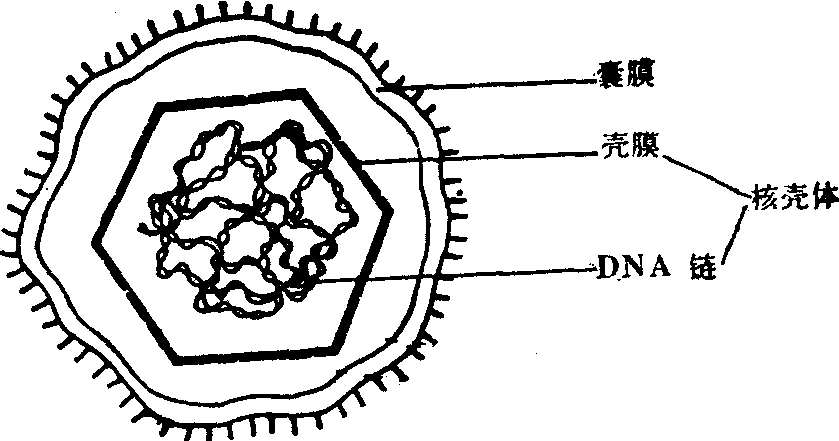

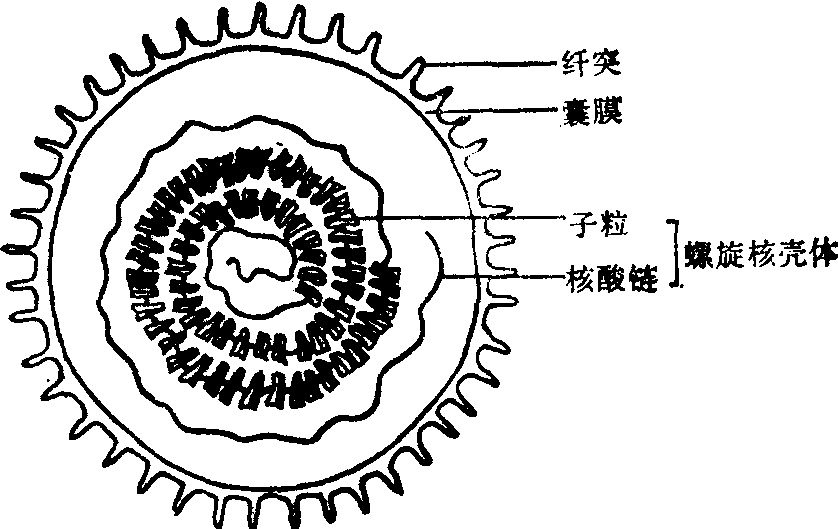

根据动物病毒的形态主要可分为立体对称型与螺旋对称型。立体对称型病毒(图1)的衣壳呈20面体,每一个面呈三角型,核酸卷曲在衣壳之内(图1)。立体对称型的病毒有的有囊膜,如疱疹病毒、披盖病毒等。有的无囊膜,称为裸露病毒,如腺病毒、呼肠孤病毒、小DNA病毒与小RNA病毒等。螺旋对称型病毒(图2)的核酸不是简单的填充在衣壳之内,是核酸与衣壳的子粒按特殊的结构方式结合在一起的核衣壳,大部分螺旋对称型的病毒均有囊膜小体。粘液病毒、副粘液病毒、弹状病毒与白血病病毒等均为螺旋对称型病毒(图2)。

图1 立体对称型病毒(疱疹病毒)剖面示意图

图2 螺旋对称型病毒(粘液病毒)剖面示意图

病毒的增殖 病毒在宿主细胞内的增殖(复制)是病毒生命活动与遗传性的具体表现。病毒的增殖过程首先是病毒侵入细胞,病毒核酸“篡夺”细胞DNA对代谢过程的“指导”作用,利用宿主细胞的全套代谢机构,以病毒核酸为模板,进行病毒核酸的复制与转录,并翻译(或称译制)病毒蛋白质,然后装配成新一代的病毒颗粒,最后从细胞中释放出来,再感染别的细胞,开始下一轮的周期。凡结构装配完整的,并且有感染性的病毒才称为病毒颗粒或成熟病毒。病毒的增殖过程如下:

病毒在细胞表面的吸附 由于病毒与细胞之间的相互物理作用(分子布朗运动与静电引力),病毒可以随机地吸附在细胞表面,但这是非特异性的吸附。病毒能不能侵染细胞,首先决定于病毒表面的特异结构与敏感细胞表面膜的互补接受点能否相结合,这是特异性的吸附。这种特异的“识别”能力主要由病毒表面的特异蛋白 (或糖蛋白)与细胞表面外被的糖蛋白成分所决定。本来某种病毒对某种敏感细胞有感染性,若用蛋白酶破坏其互补接受点,病毒就会丧失特异吸附能力,最终失去感染性。相反,有些病毒,当它们是完整的病毒时,由于不能发生特异性吸附而不能使某种细胞感染,但提纯的核酸(无蛋白衣壳)却能感染该种细胞。以上事实均可说明,病毒表面特异结构与细胞表面互补接受点的结合是病毒进入细胞的前提。

病毒进入细胞 根据实验观察,动物病毒进入宿主细胞的主要方式是细胞以“主动”的吞饮作用使病毒进入细胞。当病毒吸附于细胞表面时,细胞以吞饮泡的方式将病毒裹进细胞内。但有些囊膜的病毒,以其囊膜与细胞膜融合的方式而进入细胞。

病毒增殖的黑暗期 病毒进入细胞以后,在细胞的蛋白水解酶的作用下,衣壳很快就裂解,释放出核酸,从这时开始病毒就失去感染性,一直到细胞内形成新的有感染性的病毒颗粒为止,这整个阶段称为黑暗期,象脊髓灰质炎病毒与口蹄疫病毒等小RNA病毒的黑暗期仅约2h,而人腺病毒则约14h,也有更长者。

病毒核酸的复制、转录与蛋白质合成 据目前所知,病毒的核酸类型可分为四组:双链DNA病毒、单链DNA病毒、双链RNA病毒、单链RNA病毒,其中单链RNA病毒又可分为侵染性RNA病毒、非侵染性RNA病毒以及带有逆转录酶的单链RNA病毒(肿瘤病毒)。

各种病毒的核酸复制类型

| 核酸复制类型 | 病毒所带的酶 | 病毒的科属 |

| 双链DNA 单链DNA | 疱疹病毒,腺病毒 小DNA病毒 | |

| 双链RNA 侵染性单链RNA | 转录酶 | 呼肠孤病毒 小RNA病毒 |

| 非侵染性单链RNA | 转录酶 | 粘液病毒,副粘液病毒, 弹状病毒 |

| 单链RNA肿瘤病毒 | 逆转录酶 | 白血病病毒 |

以上六组核酸类型的病毒,其复制的方法与过程显然是不相同的,表中仅选择最富代表性的双链DNA病毒、单链RNA病毒与单链RNA肿瘤病毒为例加以叙述。

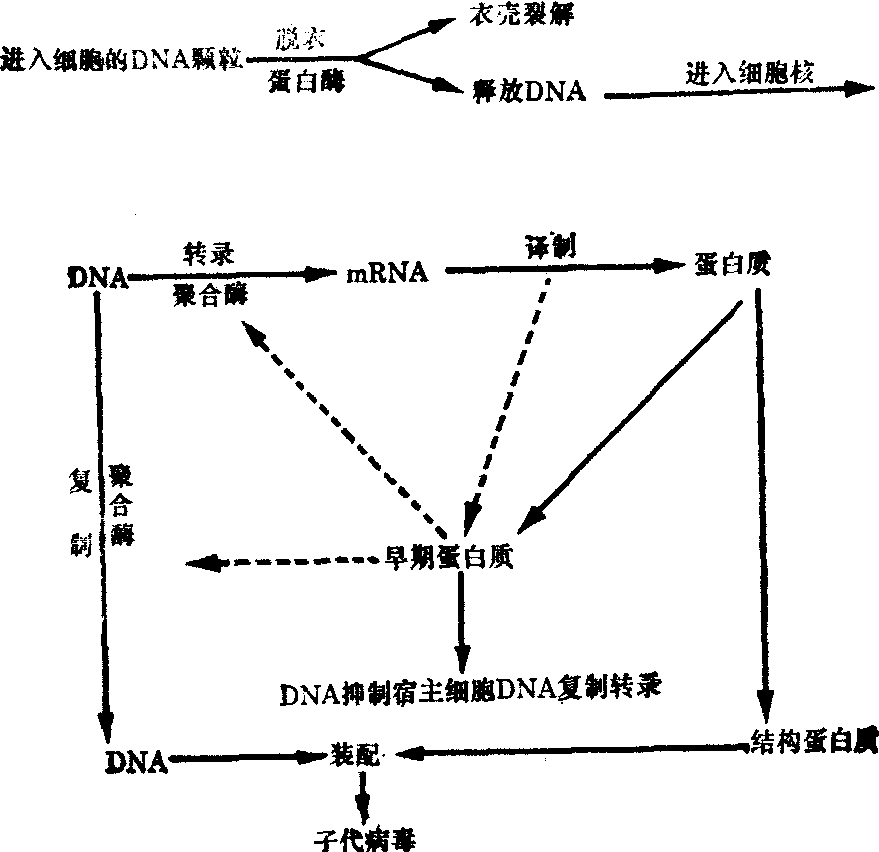

当DNA病毒进入细胞蛋白衣壳裂解以后,被释放的DNA分子进入细胞核,在病毒DNA的指导下,利用宿主细胞的代谢系统首先翻译“早期蛋白质”,早期蛋白质的主要功能之一是关闭宿主细胞的基因调控、抑制宿主细胞本身的核酸复制与转录及蛋白质合成,另一种“早期蛋白质”可能是病毒特异性的聚合酶,在这些酶的催化作用下,以病毒DNA为模板,复制新的DNA,并转录带有病毒遗传信息的mRNA,mRNA与宿主细胞的核蛋白体相结合,按病毒的遗传信息,翻译病毒的结构蛋白质,这样就为子代病毒的装配准备了物质基础(图3)。

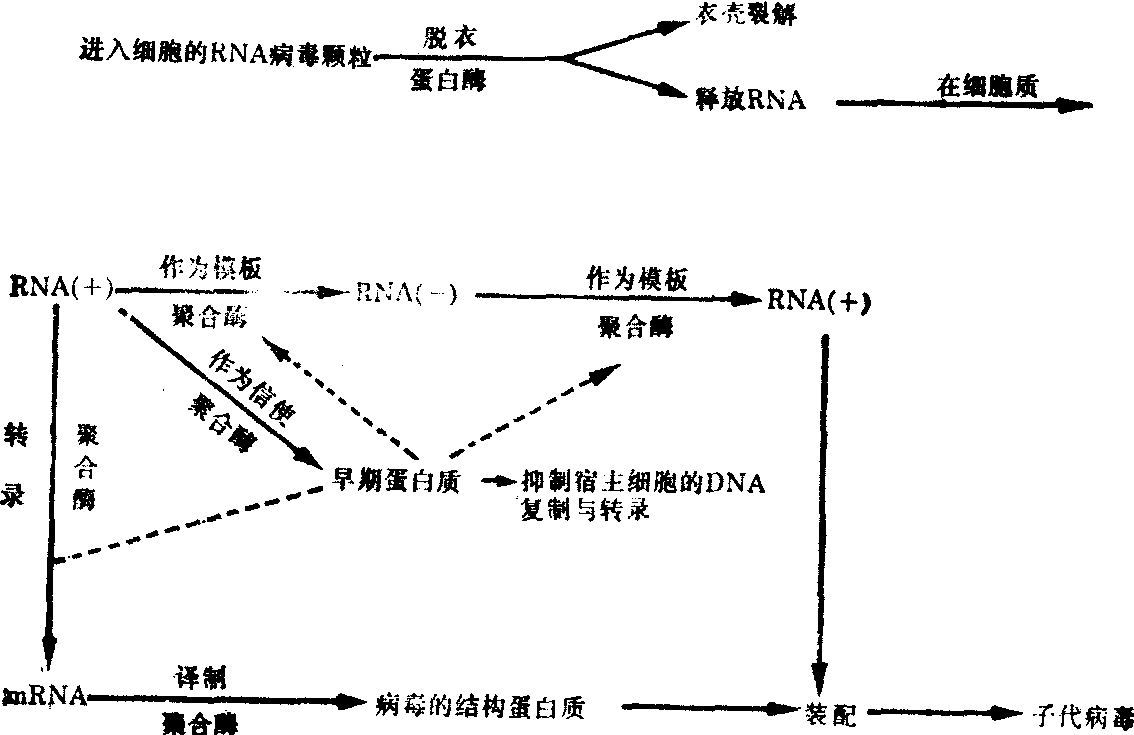

RNA病毒颗粒进入宿主细胞衣壳裂解以后,释放出病毒RNA。RNA分子本身首先可以作为mRNA,利用宿主细胞的代谢系统,翻译出“早期蛋白质”。这种早期蛋白质的功能与上述DNA病毒的“早期蛋白质”相同,一方面抑制宿主细胞DNA的复制与转录,同时在早期蛋白质提供的聚合酶的催化作用下,以病毒RNA分子自身作为模板,复制新的RNA分子,同时又转录mRNA,带有病毒遗传信息的mRNA与宿主细胞的核蛋白体相结合,翻译病毒的结构蛋白质,新复制的RNA与翻译的病毒蛋白质装配成子代病毒颗粒,以上的整个过程都在细胞质内进行(图4)。

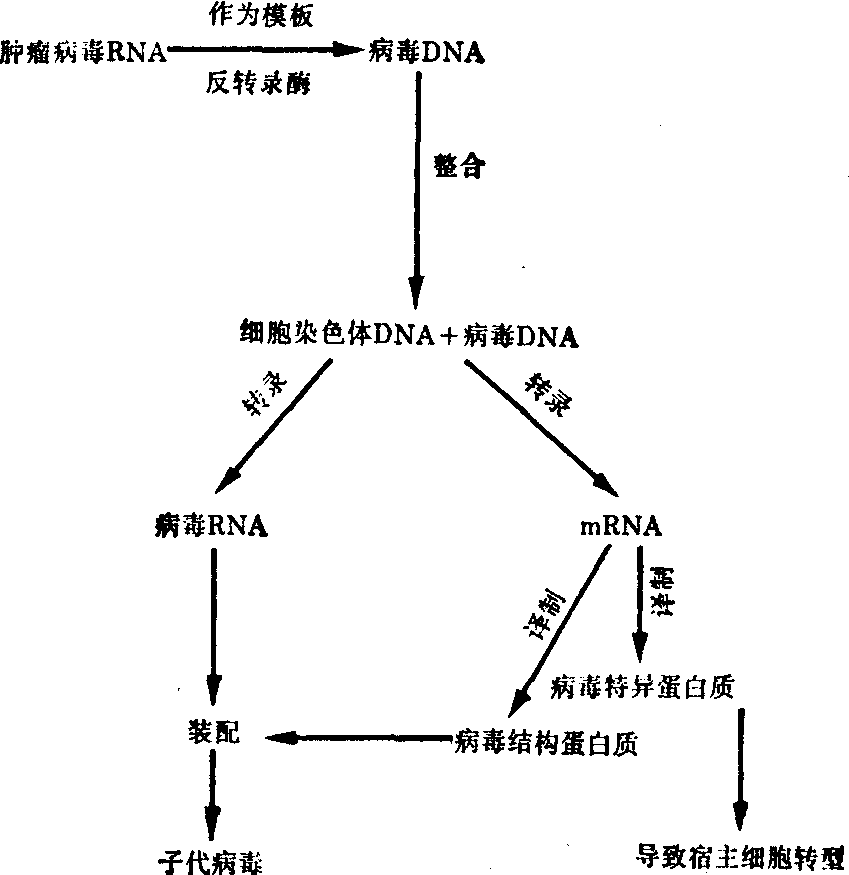

凡是引起细胞转型的RNA肿瘤病毒,其复制过程与上述有根本的不同,当病毒进入细胞,衣壳裂解与释放RNA后,首先以病毒RNA分子为样板,在反转录酶(病毒自身所携带)的催化作用下,反转录出病毒的DNA分子,这种病毒DNA能与宿主细胞染色体的DNA链结合,称为整合,又以整合在细胞DNA上的病毒DNA为模板,转录新的病毒RNA与病毒mRNA,后者与核蛋白体结合,翻译出各种病毒蛋白质,其中包括病毒的结构蛋白质与导致宿主细胞转型的蛋白质,其结果,一方面是装配成新的子代病毒,另一方面导致细胞发生转型,转化为肿瘤细胞(图5)。

图3 DNA病毒复制的示意图

图4 RNA病毒复制示意图

由RNA作为模板反转录为DNA的过程是一个重大发现,而这一发现是在研究肿瘤RNA病毒与宿主细胞相互作用关系时取得的。

图5 DNA肿瘤病毒复制示意图

病毒的装配与成熟 病毒的装配与成熟是完成增殖的最后重要环节,病毒的核酸与蛋白质是在宿主细胞内分别合成的,两者装配成核衣壳,到目前为止,对动物病毒在宿主细胞内的装配过程及其机制还不很清楚。而抑制病毒的装配,可以导致病毒增殖的中断,这有助于对病毒的防治。实验资料说明,有些病毒(如小RNA病毒与腺病毒等) 的装配速度是很快的。装配过程与速率又受环境pH、温度、离子强度等因素的明显影响。病毒的装配也有相当的随机性,经常会发生 “错误”装配。常常可以发现没有核酸的衣壳从细胞释放,称为假病毒。有甲种病毒的核酸披着乙种病毒衣壳的现象。也有病毒衣壳内包含着宿主细胞的核酸,形成所谓伪病毒。装配好的小RNA病毒能在细胞质内形成整齐的晶格排列,而腺病毒与一些疱疹病毒经常在细胞核内呈晶格排列,晶格的形成与衣壳蛋白质的特性有关。

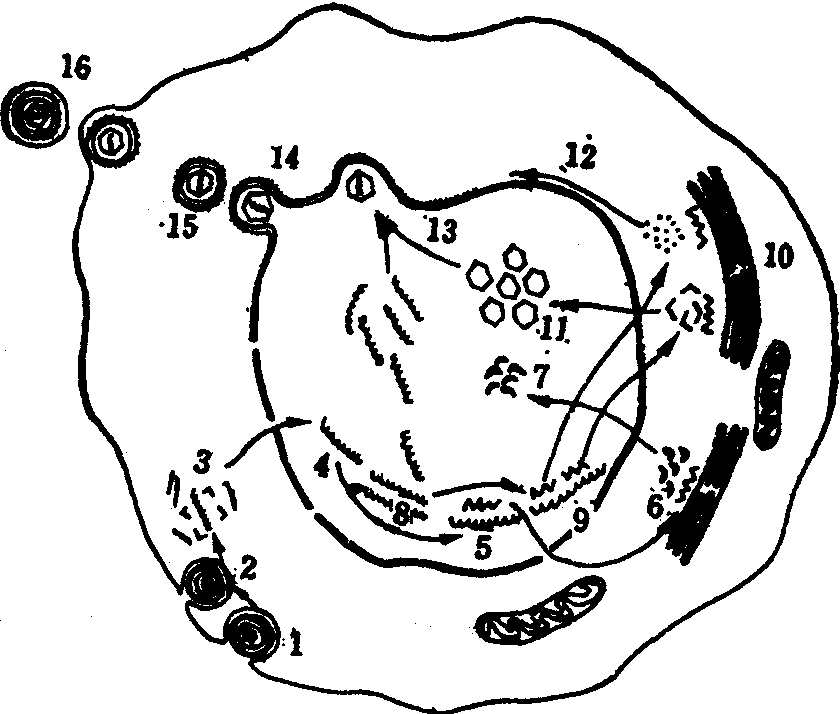

无囊膜的立体对称型病毒,当其核酸与蛋白质装配成核壳体时,就成为具有感染性的完整病毒粒子,对这些病毒来说。装配就是成熟。有囊膜的病毒,当其核酸与衣壳蛋白装配成核衣壳后要穿过细胞膜而释放,核衣壳外包上一层细胞膜而成为病毒的囊膜,囊膜实际上是特化的细胞膜,它上面具有病毒的特异蛋白质,如血凝素、神经氨酶以及其他抗原分子。有些装配好的病毒是在细胞质内向内质网空泡中释放,裹上一层内质网膜而成为囊膜。有些DNA病毒,如疱疹病毒的核衣壳是在细胞核内装配的,它的囊膜是由特化的核被膜形成。综上所述,对有囊膜的病毒来说,它们的成熟是与释放同时完成的,只有成熟的病毒才具有感染性(图6)。

图6 病毒(疱疹病毒)在细胞内增殖(复制过程示意图1. 病毒吸附在细胞膜上;2. 以吞饮方式病毒进入细胞;3. 病毒衣壳裂解释放出核酸;4. 病毒核酸(DNA)进入细胞质;5. 以病毒DNA为模板转录早期mRNA;6. mRNA进入细胞质,在粗面内质网上与核糖体结合,翻译出早期蛋白质;7.早期蛋白质抑制细胞DNA的复制与蛋白质的合成;8. 以病毒DNA为模板复制出新的病毒核酸,新复制的DNA贮存在核内;9. 以病毒DNA为模板转录后期mRNA;10. mRNA在内质网上与核糖体结合翻译出病毒的结构蛋白质、衣壳蛋白质与囊膜小体蛋白质; 11.衣壳蛋白质进入细胞核内;12.囊膜小体蛋白质附着在核被膜上; 13.病毒DNA与衣壳装配成核衣壳;14. 核衣壳穿过核被膜时披上由双层核被膜特化的囊膜;15.在细胞质中的新病毒颗粒;16. 病毒从细胞释放出来。

病毒向细胞外释放 许多无囊膜的病毒,如腺病毒、小RNA病毒、小DNA病毒以及痘病毒等,从细胞向外释放的速度很快,当病毒释放时,引起细胞膜的崩解。有囊膜的病毒是以出芽方式释放,是细胞膜外卸的一种方式,病毒是先后逐步释放的。

从病毒侵入细胞到子代病毒的成熟释放称为一个增殖周期(或复制周期),对不同的病毒,其增殖周期所需时间不一,小RNA病毒仅需约2h多,疱疹病毒约10—15h,腺病毒14—25 h,每一个细胞内能复制装配多少病毒?不同的病毒不一样。根据电镜观察统计,小RNA病毒、小DNA病毒与腺病毒在每个宿主细胞内能复制装配数以万计的病毒,当然应指出,并不是每颗病毒都有感染性,而疱疹病毒与粘液病毒在每个宿主细胞内只能复制数千个病毒,痘病毒则更少。

病毒在细胞内的增殖过程是病毒与细胞相互作用的极为复杂的过程,也是宿主细胞结构功能进行重大改组的过程,绝大多数病毒在细胞内复制时,可以在显微镜下见到致宿主细胞病变(CPE),也有极少病毒(如猪瘟病毒),虽在组织细胞内复制装配并释放,但并未见到细胞明显的变化,甚至细胞可以带毒分裂繁殖。当病毒侵入细胞后,以一个核酸分子为模板复制大量的子代病毒时,首先要关闭细胞的基因调控系统,篡夺“细胞DNA的指导”作用,同时改装宿主细胞的结构与功能,为适应病毒的复制“服务”,因此被感染的细胞,必然要发生一系列重大结构的变化。绝大多数病毒能引起宿主细胞重要细胞器,诸如线粒体、内质网与核糖体、溶酶体、细胞核与核仁等的明显变化。线粒体的浓缩变性或膨胀,是病毒感染所引起的经常现象,这在一定程度上反映病毒复制与能量供应关系。内质网双膜变宽并形成空泡,诱导多聚核糖体的产生,这些显然与病毒蛋白质合成的功能有关,被病毒感染的细胞由于吞噬与胞饮作用加强,吞饮泡内的物质不能及时消化吸收,与溶酶体结合,形成大量的复合溶酶体。双层核被膜间距变宽,甚至核外膜突出呈泡,这有助于说明核质平衡的变化。染色质凝集于核被膜内侧,核仁解体等现象也是病毒感染细胞发生的普遍现象,这是由于细胞核酸复制与转录,以及蛋白质翻译过程受阻在形态上的表现。除了上述细胞结构的变化,在病毒感染的细胞内,经常产生一些新的结构,这些结构在正常的细胞没有或很少见到,其特别重要的是毒浆结构,它与病毒复制装配的关系极为密切,病毒首先是在毒浆周缘装配形成。此外,微管、微纤维、副晶格与层板膜结构的形成也是某些病毒感染细胞的特征。这些结构与病毒复制的关系尚不很清楚。

病毒在细胞内的增殖为研究最重要的生物大分子——核酸与蛋白质的合成,及其相互关系提供了非常好的模型。核酸和蛋白质各自在生命活动中的作用以及它们之间的关系仍然是现代生物学研究的主要课题之一。而病毒的复制过程研究可为这些根本问题的阐明提供极为理想的资料。研究病毒在宿主细胞内的具体复制装配过程也可为病毒性传染病的防治机制与一些肿瘤发生的机制提供直接的理论依据。

- 叮咬是什么意思

- 叮嘱是什么意思

- 叮当是什么意思

- 叮问是什么意思

- 可是什么意思

- 可一而不可再是什么意思

- 可丁可卯是什么意思

- 可不是什么意思

- 可不是是什么意思

- 可乐是什么意思

- 可乘之机是什么意思

- 可乘之隙是什么意思

- 可亲是什么意思

- 可人是什么意思

- 可以是什么意思

- 可体是什么意思

- 可作是什么意思

- 可信是什么意思

- 可儿是什么意思

- 可兰经是什么意思

- 可再生资源是什么意思

- 可劲是什么意思

- 可卡因是什么意思

- 可取是什么意思

- 可变是什么意思

- 可口是什么意思

- 可口可乐是什么意思

- 可可是什么意思

- 可叹是什么意思

- 可否是什么意思

- 可吸入颗粒物是什么意思

- 可喜是什么意思

- 可嘉是什么意思

- 可圈可点是什么意思

- 尖端是什么意思

- 尖细是什么意思

- 尖脐是什么意思

- 尖酸是什么意思

- 尖酸刻薄是什么意思

- 尖锐是什么意思

- 尖锐化是什么意思

- 尖音是什么意思

- 尖顶是什么意思

- 尘是什么意思

- 尘世是什么意思

- 尘事是什么意思

- 尘俗是什么意思

- 尘凡是什么意思

- 尘嚣是什么意思

- 尘土是什么意思

- 尘垢是什么意思

- 尘埃是什么意思

- 尘埃落定是什么意思

- 尘头大起是什么意思

- 尘寰是什么意思

- 尘封是什么意思

- 尘暴是什么意思

- 尘毒是什么意思

- 尘沙是什么意思

- 尘海是什么意思