《疟疾》

热时节热的在蒸笼里坐,

冷时节冷的在冰凌上卧,

颤时节颤的牙关错,

痛时节痛的天灵破。

兀的不害杀人也麽哥!

兀的不怕杀人也麽哥!

似这般寒来署往人难过。

——明·李开先编《一笑散·叨叨令》

本篇把疟疾发作的过程,病人所遭受的痛苦,写得既生动贴切,又哀彻痛极。

疟疾是由疟原虫引起的寄生虫病,通过蚊子叮咬而传染,是旧中国夏秋季普遍肆虐、为害甚大的一种疾病。它发作时使人浑身寒战,继发高烧,持续数小时后,始汗出热退。随着不同的疟原虫在人体内生长繁殖周期的不同,有每日发作一次,两日发作一次,三日发作一次,恶性疟疾的发作往往不规则,且可引起凶险的脑型疟疾等。长期多次发作,则引起贫血和脾肿大。疟疾的猖獗逞凶,看上去是自然灾害,而这种自然灾害之所以得不到及时根治,反而肆虐到足以使人“天灵破”, “兀的不害杀人也麽哥,兀的不怕杀人也麽哥”的凶残地步,则不能不归结为社会问题。天灵,指人头顶部分的骨头,俗称天灵盖。兀的,指点词,犹言“这”,兼有表示惊异的口气。也麽哥,语尾助词,无义。

“似这般寒来暑往人难过。”最后这一句是全篇的点睛之笔。它说明虽然写的是疟疾发作时的痛苦情景,而整个劳动人民长年累月“寒来暑往”的生活,又何尝不是也“似这般”疟疾发作呢?作者巧妙地把疟疾发作时异常地一冷一热,扩大成为一年四季“寒来暑往”的日常生活,皆同样是“似这般”痛苦不堪,使全诗的意境如点石成金一般,突然闪烁出了耀眼夺目的光彩。

疟疾nüèji

急性传染病,由蚊子传播。发病时交替出现发冷发热的状况,热后大量出汗,头痛,口渴,浑身无力。俗称疟子(yàozi)。

疟疾nüèji

〈名〉一种以蚊子为媒介传染的,由疟原虫病菌引起的周期性发作的传染病:患疟疾。

另见603页yào。

疟疾nüè ji

原为中医学中的病名。后指急性传染病,病原体是疟原虫。1819年马礼逊《华英字典·Part Ⅱ》“疟”条:“疟疾,fever and ague。”1854年10月《遐迩贯珍》第十号:“四月初二日,有船名里伯达,由港开行,共计八十日始抵金山,不料开行后,染疟疾而死者有九十人之多,迨抵埠后,亦日死八九人。”1871年傅兰雅译《化学鉴原》卷二:“人于夏夜受湿处之秽气,必生甚重之疟疾。”◇疟子、脾寒、麻瘘利亚病、打摆子、瘴热症、冷热病、抖抖病、疟。其中“麻瘘利亚病”中的“麻瘘利亚”为英语malaria之音译。

各科的病

内科病名:疳 痞 痃 疸

感冒:外感 流感 伤风 着凉 受凉鼽嚏 霜露之病 霜露之疾

哮喘病:齁(~得慌) 哮(哮喘) 喘

外科病名:瘘(~管) 疝(疝气) 痔 疣 痈 疽

溃烂:疡(溃疡) 溃(~脓)

嘴唇溃疡:胗

疮溃不收口的病:漏(痔~)

中医妇科病名:带(白~) 崩漏

传染病名:痘(面~;水~) 疟(疟疾;齐后~) 疹(疹子;风~) 疽(痈~) 痢 麻(麻疯) 癞 花(天花~;面~;出~) 痁 痎 面豆

结核病名:痨(痨病;肺~) 劳(童子~) 瘵

急性传染病名:瘟(瘟疫) 疫(疫气;疫病;沴~;时~) 瘥(沴瘥) 瘴(~气) 大札 时气 沴疠 佐疾 天行病 天行证候

急性肠道传染病:霍(霍乱)

痢疾:痢 泄利

瘟疫与灾荒:札荒

害人的疫病:烈假

运动系统病名:痿(痿症;下~) 癃

瘫痪:疯(~瘫) 瘫(面~) 俳(足~) 痪 枯

偏瘫:痱 偏枯 半枯 偏废 半身不遂 半身不随 半身不摄

风湿病:痹(痹症;痹痼;寒~)

四肢的病:末疾

足部的病:足疾

白内障:翳(白翳) 瞖

皮肤病名:疥(~瘙) 疔 疖 痄(~腮) 痱 痘(~疮) 痆 瘃 疱(面~) 疡 痏 瘊 痒 疣 痣痂 痤 苛(~痒) 疮(疮疾;疮疡;疮痏;疮痍;疮疖;疮疠;疮肿) 疯(白癜~) 癜(紫~) 疠(疥~) 瘢(紫~;白~) 癣 瘭(~疽) 瘙(骚) 疽 疤 痈(~疽) 瘩(~背) 瘘(鼠~) 臃 癀 癍 粟 鬎鬁 瘌痢 疙瘩 扢秃 斑秃 愠羝 蚧搔 狐臭 腋气 癞痢 雀班 鬼剃头

痣和疣:志赘

疟疾

病名。见《太平圣惠方》卷七十四。指以间歇性寒战、高热、出汗为特征的一种传染病。古人观察到本病多发于夏秋季节及山林多蚊地带。《内经》称疟、痎疟; 《金匮要略》称疟病。多因风寒暑湿之邪,客于营卫所致。因体质强弱有别及所感病邪及流行特点、表现证候不同,大致分类如下。

❶按临床证候分类有风疟、暑疟、湿疟、痰疟、食疟、寒疟、温疟、风热疟等。

❷按发病时间分类,有间日疟、三日疟、正疟、子母疟、夜疟、鬼疟、暴疟、游疟、老疟、久疟、阴疟、阳疟等。

❸按诱发因素及流行特点分类,有劳疟、虚疟、瘴疟、疫疟等。

❹以脏腑、经络分类有五脏疟、三阳经疟、三阴疟等。治疗除服用辨证用药外,常可加用常山、草果、蜀漆、青蒿等,并可用针刺及穴位敷贴等。病情控制后,注意预防复发。详见各条。

疟疾Malaria

急性传染病。病原体是疟原虫,通过蚊子传染。由于疟原虫的不同,发作期也不同。症状是发冷发热,热后大量出汗,头痛,口渴,全身无力。安大略早期移民常患此病,当时此病几乎在全加拿大蔓延。金鸡纳树树皮可有效治疗此病。从18世纪80年代到19世纪40年代,在加拿大是一种常见病。现在安大略仍有疟蚊,但在安大略南部的大片沼泽地建立的污水处理系统铲除了孳生疟蚊的温床。现在加拿大的疟疾主要是由带疟源的进口物引起,多数来源于中非国家和东亚一些地区。

疟疾

病名。以间歇性寒战、高热、大汗为特征的疾病。关于此病,古籍记述很多,名称不一,尚有“瘴气”之称。

疟疾nueji

由疟原虫寄生人体所致的地方性传染病。以按蚊为传播媒介。寄生于人体的疟原虫有四种:间日疟原虫、三日疟原虫、恶性疟原虫和卵形疟原虫。其生活史基本相同。疟原虫在人体内进行裂体增殖及形成配子体,在蚊体内完成配子生殖及孢子生殖。人为中间宿主,蚊为终末宿主。疟疾的传染源是病人和带虫者。传播途径以雌性按蚊叮咬为主。本病在夏秋季发病最多,南方比北方多见。人普遍易感。患过疟疾的人,对当地的疟原虫感染有一定的免疫力,但对其他地区的同类疟原虫仍易感染。各型疟疾的临床表现不同。间日疟是最常见的疟疾,潜伏期13~15日。初起病时,病人发热不规则,一段时间后,周期性定时发作。典型发作可分为三个阶段: (1) 发冷期: 先感觉发冷,继而有寒战,面色苍白,牙齿抖动,持续30~60分钟。(2)发热期:高热、头痛、口干烦渴、面潮红、体温可达40℃,持续2~6小时。(3) 出汗期:大汗淋漓,体温下降,困倦而入睡。发作全程约6~10小时,每48小时发作一次,间歇期无症状。三日疟,潜伏期为24~30日,发作症状与间疟日相似,每72小时发作一次。疟疾多次发作后脾脏、肝脏有肿大及压痛,可有轻度黄疸。患者在发作期应卧床休息,多饮水,给予高营养饮食。发冷时宜保暖,高热时可用物理降温。磷酸氯喹是控制发作的首选药物,它对各种疟原虫的滋养体与裂殖体有强大的杀灭作用,服药后一般1~2日可控制发作。伯氨喹啉可防止复发和传播。预防疟疾,一要管理传染源,及时发现和治疗病人和原虫携带者; 二要切断传播途径,广泛开展爱国卫生运动,减少蚊虫孳生地,消灭按蚊幼虫,改善居住条件,提倡使用蚊帐,预防蚊叮咬; 三要保护易感人群,外来人群进入流行区前两周开始服药预防,并持续到离开流行区后6~8周。防疟药物有乙胺嘧啶、氯喹及防疟片等,具体的剂量应按医生的指导服用。

疟疾

中医病症名。古代称为“痎 (jiē皆)疟”。是指以间歇性寒战、高热、出汗为特征的一种疾病。多发于夏秋季节及山林多蚊地带。多由夏季感受暑邪或接触山岚瘴气有关。本病因兼感病邪、体质强弱及表现征候的不同,名称也各异。如按临床征候分有风疟(发热而汗出)、暑疟 (壮热烦渴)、湿疟 (胸闷恶心,身酸肢重)等;按发作时间分有间日疟(二日一发)、三日疟(三日一发)等;按诱发因素和流行特点分有劳疟(遇劳即发)、虚疟(久疟体虚)、瘴疟(由山岚瘴气引起)、疫疟(引起流行的)等。治疗以截疟为主,在选方时常加常山、青蒿、草果等药物。

疟疾nueji

由疟原虫寄生于人体血液中所致的疾病。人体疟原虫有间日疟、三日疟、恶性疟和卵形疟四种,以间日疟和恶性疟为常见。疟原虫寄生于蚊体内,蚊叮吸人血时,疟原虫随其涎液侵入人体,进入肝细胞及红细胞内发育增殖。使红细胞周期性大批破坏。蚊叮吸人血时,将患者血中的疟原虫的配子体吸入胃中,在适宜温度下,在蚊体内完成有性生殖,最后集中在涎腺,再叮咬人时,使疟原虫侵入人体。我国北方仅有间日疟,南方有间日疟、恶性疟和三日疟。大多在夏秋季流行。症状:典型的疟疾呈周期性发作,表现为间歇性寒热发作,先恶寒,继而发抖,面色苍白,口唇发绀,可伴恶心呕吐,约10~60分钟,接着体温上升达40℃,伴头痛,肌肉酸痛,口干,面红,约2~6小时体温降至正常,全身大汗淋漓,疲乏思睡。间日疟及恶性疟均为隔日发作,三日疟为隔三日左右发作1次。婴幼儿症状常不典型,可无寒战,仅有四肢发冷、面色苍白、发热不规则或突发高热,可出现惊厥。根据疟疾流行季节,加上寒热发作时血涂片找到疟原虫可确诊。防治:彻底治疗带疟原虫的病人。消灭蚊虫。进入疟区前1周至离开后6~8周,进行服药预防。治疗和预防用的抗疟药物,应遵医嘱。

疟疾malaria

系由疟原虫引起的,经按蚊叮人吸血传播,临床以阵发性寒战、高热、出汗、脾肿大、贫血等为特征的一种急性传染病。其特点为典型发作,可有发冷期、发热期、出汗期。间日疟每隔1日发作1次、三日疟每隔2日发作1次、恶性疟变化较复杂。防治:彻底治愈病人控制传染源;消灭蚊子防止其叮咬;病人可用氯喹啉、奎宁、阿的平、环氯胍、氨酚喹啉、环己萘酚等治疗。

疟疾

病名。由于感受疟邪而引起,以寒战壮热,头痛,汗出,休作有时为特征。分为正疟,温疟、寒疟、瘴疟及劳疟不同类型。祛邪截疟是治疗的基本原则,常用常山、槟榔、青蒿等药。正疟应配合和解表里;温疟为里热偏盛,热重寒轻,治以清热保津;寒疟为里寒偏盛,寒重热轻,治应辛温达邪;瘴疟起病急,病情重,因瘴毒邪气蒙蔽心窍而神识昏蒙,治宜解毒除瘴;疟久不愈,正衰邪伏,遇劳而发,即成劳疟,治应益气养血,扶正祛邪。

疟疾

疟原虫引起的传染病,由按蚊传播,也可因输入带疟原虫的血或使用被疟原虫污染的注射器而发病。临床分间日疟、三日疟、卵形疟和恶性疟四种。以周期性定时发作的寒战、高热、大汗及贫血、脾肿大为特征,恶性疟发作无规律,可出现昏迷与抽搐。可用磷酸氯喹控制症状,乙胺嘧啶、伯氨喹啉抗复发。灭蚊、防蚊叮咬及服药是预防的主要措施。

疟疾nüè ji

《本草纲目》水部第5卷逆流水(91)。病证名。指以间歇性寒战、高热、出汗为特征的一种传染病,见《太平圣惠方》卷七十四。本病多发生于夏秋季节及山林多蚊地带。《内经》称疟、痎疟;《金匮要略》称疟病。多因风寒暑湿之邪,客于营卫所致。因体质强弱有别及所感病邪及流行特点、表现证候不同,大致分类如下:

❶按临床证候分类有风疟、暑疟、湿疟、痰疟、食疟、寒疟等。

❷按发病时间分类有间日疟、三日疟、正疟、子母疟、夜疟、鬼疟、久疟、阴疟等。

❸按诱发因素及流行特点分类有劳疟、虚疟、瘴疟、疫疟等。

❹以脏腑经络分类有五脏疟、三阳经疟、三阴疟等。治疗除常用辨证治疗用药外,常可加用常山、草果、青蒿等,并可用针刺及穴位敷贴,病情控制后,注意预防复发。

疟疾

在湖南俗称“打摆子”,流行甚广,尤以湘南、湘西为剧。很久以来流传着“船到郴州止,马到郴州死,人到郴州打摆子”的民谣。清光绪初年,桂阳县关溪村有80多人,因疟疾流行大部分死亡,仅剩几户亦迁居他乡,全村荒芜断烟。民国34年 (1945),零陵县城及农村疟疾患者达22万余人,约为全县人口的一半。民国35年(1946) 9月,新田县流行疟疾,患者9万人,病死3000人。中华人民共和国成立后,全省普遍开展疟疾调查和防治工作,控制了大面积流行。但省内仍出现三个高峰年: 1955年发病54.19万人,发病率156.3/万; 1964年发病78.03万人,发病率209.7/万; 1971年发病56.04万人,发病率130.2/万。从1972年以来,全省疟疾发病率逐年下降。1984年,发病人数降为13049人,发病率23.06/10万。1985年发病7092人,发病率12.68/10万。1991年发病1265例,发病率再次降为2.06/10万,1994年发病2352例,发病率为3.71/10万。湖南流行的疟疾以间日疟为主,恶性疟和三日疟较少。传播的蚊种,为中华按蚊和雷氏按蚊。为消灭疟疾,湖南省卫生厅自1965年开始,在郴州地区和桂阳县卫生防疫部门的配合下,在全省范围内分期分批组织灭疟三个战役。第一战役(11月至次年2月)主要做好休止期根治,灭越冬蚊; 第二战役(次年2至4月)主要做好远期复发根治,灭早春蚊; 第三战役 (次年5至10月),主要做好流行期现症病人根治,重点人群预防服药,流动人口管理及发热病人血检疟原虫和压降蚊子密度。1979年,郴州地区率先基本消灭疟疾。到1980年,有80个县、市疟疾发病率控制在万分之一以下。到1986年,又有茶陵县、湘潭县、平江县、新田县和郴州市基本消灭疟疾。1990年底,全省已有6个地、市、52个县、市基本消灭疟疾。随后,重点抓输入型疟疾病例的控制和疟疾监测点的常年监测。1994年全省疟疾总监测人口达613.59万人,血检人数为20467人。1995年,继续加强输入性疟疾的监测管理,防止了疫情蔓延。

疟疾nüèjí

病名。以间歇性寒战、高热、出汗为特征的一种疾病。古人观察到, 本病多发于夏秋季节及山林多蚊地带。《素问·疟论》等篇称为疟、痎疟, 《金匮要略》称为疟病, 《太平圣惠方》卷七十四称为疟疾。因兼感病邪、体质强弱及表现证候不同, 大致有如下分类: 按临床证候分为风疟、暑疟、湿疟、痰疟、寒疟、温疟、牝疟、牡疟、瘅疟、疟母、痃疟等,按发作时间分为间日疟、三日疟、三阴疟、久疟等, 按诱发因素和流行特点分为劳疟、虚疟、瘴疟、疫疟、瘴气等。病发时, 治疗以截疟为主, 在辨证选方中加常山、草果、蜀漆、青蒿等, 并可选用针刺, 或配合吸鼻、敷穴等疗法。病情控制后, 要注意预防复发。

疟疾

疟疾系由疟原虫引起的传染病。人体疟原虫可分间日疟原虫,三日疟原虫、恶性疟原虫及卵形疟原虫四种,前三种于我国较常见,后一种较少。疟原虫的无性生殖及部分有性生殖在人体内进行,而有性生殖主要在蚊体内进行,故认为人是中间宿主而蚊为终末宿主。我国传播疟疾以中华按蚊为主。疟原虫在人体肝细胞内发育称红细胞外期,雌性按蚊叮咬人体时疟原虫子孢子侵入人体,经血液达肝细胞内,发育为裂殖体,裂殖体增殖为千万个裂殖子后随肝细胞破裂而逸出。一部分侵入红细胞称红细胞内期,引起初发疟疾; 一部分侵入肝细胞,重复裂殖而成为复发根源。裂殖子在红细胞内发育成环状小滋养体,长大后为具伪足的大滋养体,内含棕色疟色素,其原浆和核经反复分裂成为一定数量的裂殖体 (间日疟12~24个、三日疟6~12个,恶性疟8~26个,卵形疟6~12个),当其成熟时(间日疟48小时,三日疟72小时,恶性疟36~48小时、卵形疟48小时) 胀破所居红细胞而将裂殖子、疟色素、及代谢产物释放,引起临床发作。释放的裂殖子大多为吞噬细胞所消灭,小部分又侵入其他红细胞,重复上述过程,引起周期性症状发作。红细胞内裂殖体裂殖3~4代后,其中一部分裂殖子开始有性发育,成为雌或雄配子体,蚊虫叮咬人时此种配子体如被吸入雌按蚊胃内,则可进行有性生殖,交配成合子,经动合子、囊合子,最后发育为孢子囊,内含千万个镰刀状子孢子,进入蚊虫唾液腺内,随叮咬而侵入人体。

疟疾流行于全世界,以热带及亚热带地区发病最多。

我国北方仅有间日疟轻度流行,中部广泛散在间日疟及恶性疟,南方尤其山区为高发地区,恶性疟多于间日疟,也有三日疟,大多于夏秋季流行。因感染疟疾后可获一定免疫力,其特异抗体主要存在于IgG及IgM中,重复感染时症状较轻,本地成人发病率较低,儿童及外来者发病较高。

各型疟疾的潜伏期不一。间日疟、卵形疟为13~15日;恶性疟7~12日; 三日疟21~30日;因输入带疟原虫血液而得病者则潜伏期约10~20日。典型疟疾症状为间歇性寒热发作,先感寒冷,继而发抖,面色苍白,口唇发绀,脉速而有力,可伴恶心、呕吐,持续约10~60分钟。接着体温上升,常达40℃,诉头痛、肌痠、口干、面红,可有烦躁,甚至谵妄,约经2~6小时热骤降至正常,全身大汗淋漓,疲乏思睡,脉转慢。此种发作呈周期性,间日疟间日一次,三日疟每三日发作一次,卵形疟也间日一次,但症状较轻。恶性疟热型多不规则且症状严重,可有惊厥、昏迷,出现脑膜刺激征(脑型),多见于免疫力不足的儿童; 或热持续不退,可高达40℃(过高热型); 有的出现呕吐、腹泻、腹痛、黄疸,甚至发生休克等。疟疾体征以贫血、肝、脾肿大为主,口唇上偶见单纯疱疹。实验室检查特征为不同程度的贫血和周围血白细胞总数减少,单核细胞增多。婴幼儿患疟疾,发作常不典型,往往无寒战,仅表现为四肢发冷,面色苍白,发热每不规则或突发高热,有时以吐、泻为主或出现惊厥。婴儿常迅速出现贫血及脾肿大,预后严重。先天性疟疾因胎盘受累,来自母体的疟原虫可侵入胎儿血液,出生后5~6天内即可从血片找到疟原虫。

反复感染和多次复发可称为慢性疟疾,表现为疲劳、消瘦、贫血和脾肿大质坚,常伴营养不良。在患病和治疗过程中可并发黑尿热,即随同寒颤、高热可发生腰痛,酱油色小便(血红蛋白尿),溶血性贫血和黄疸,严重者发展为急性肾功能衰竭。黑尿热可因过敏反应,服用奎宁、伯氨喹啉类药物或患者红细胞缺乏G-6-PD而引起,多见于恶性疟疾。有寒热发作时血涂片找到疟原虫可确诊,必要时可骨髓穿刺找疟原虫。

控制疟疾发作首选药物为氯喹,可迅速杀灭裂殖体,总量2岁以下11/2片(每片0.25g)、3~5岁21/2片、6~10岁5片、11~15岁71/2片,首剂为总量的4/10,6~12小时后及第二、三日各服总量的2/10。重症昏迷者可用静脉滴注磷酸氯喹,第一日30mg/kg,第二日20mg/kg,第三日10mg/kg,每0.5g溶于500ml 5~10%葡萄糖或葡萄糖盐水内静脉滴注。应用氯喹时应严格掌握剂量,以免引起中毒。此外也可采用奎宁。为控制复发和传播,在服完上述药物后应继服伯氨喹啉,因其对配子体杀灭力强。每日剂量1岁以下1/2片(每片13.2mg,含基质7.5mg) 2岁3/4片,3~5岁1片、6~10岁2片、11~12岁21/2片、13岁以上3片,分2~3次服,连服4~8天。在疟疾流行区预防可采用乙胺嘧啶,每10~14天一次,学龄前儿童12.5mg,年长儿25mg,同时服用氯喹0.25~0.5g。除口服药物预防外,应加强灭蚊、防蚊工作。

疟疾

疟疾是指寒热往来,发作或有定时,久病不愈则左胁下出现痞块(疟母)的疾病。《素问·疟论》:“疟之始发也,先起于毫毛,伸欠乃作,寒栗鼓颔,胸脊俱痛;寒去则内外皆热,头痛如破,渴欲冷饮。” 对疟疾的主要症状作了载述。

病名考证 中国是确认疟疾为独立疾病最早的国家。远在殷商时代甲骨文及青铜器铭文上已有“”(古疟字)的记载。在西周以前就有疟疾流行的记载。如《周礼》:“秋时有疟寒疾。”孟夏行秋令,则寒不节,民多疟疾。”春秋战国时代疟疾称“痁”。《左传》有:“齐候疥遂痁”的叙述。(《说文》:“痁,热疟也。”)《素问·疟论》称“疟”及“痎疟”。《素问·六元正纪大论》也称:“疟寒之疾”。《金匮要略》则称:“疟病”。“痎疟”又名“㾬疟”(痎通㾬)。 历代医家对此有不同理解,《圣济总录·疟病门》谓:“痎疟者以疟发该时,故《内经》统谓之痎疟。”而《素问病机气宜保命集·诸疟论》则认为:“痎者老也,谓之久疟。”至《太平圣惠方》始称“疟疾”。后世各家都在《内经》及《金匮要略》的基础上,把本病统称为“疟”、“疟疾”、“疟病”、“疟证”等。而疟疾一门根据临床证候,经络脏腑部位以及病因流行等特点,又有许多不同的名称。

病因病机 疟疾的发生,《内经》认为主要感受“邪气”或“疟邪”引起。与风寒、水气、暑热及伏邪再感等有关。如《素问·疟论》:“腠理开则邪气入,邪气入则病作。”“疟气随经络沉而内薄,故卫气应乃作。”又:“夫痎疟皆生于风。”“疟者,风寒之气不常也。”“夏伤于暑,其汗大出,腠理开发,因遇夏气,凄沧之水寒,藏于腠理之中,秋伤于风则疟成矣。”陈无择则认为疟具内、外、不内外等因素。《三因极一病证方论·疟叙论》:“夫疟备内、外、不内外,外则感四气,内则动七情,饮食饥饱、房室、劳役皆能致疟。”严用和、朱丹溪主痰。《济生方》:“饮冷当风,饥饱失时,致令脾胃不和,痰积中脘,遂成此疾,所谓无痰不成疟也。”《丹溪心法·疟》:“内伤挟外邪同发,内必主痰。”张景岳、赵养葵则主内伤。《景岳全书·疟疾》:“然惟禀质薄弱,或劳倦过伤者,尤易感邪。”《医贯》:“盖邪之所凑,其气必虚,故其人元气不固者,暑邪得以乘之。”对因疟疾而引起寒热的机制,喻嘉言的阐述较为扼要。《医门法律·疟证论》:“疟邪如傀儡。”又“外邪得以入而疟之,每伏藏于半表半里,入而与阴争则寒,出而与阳争则热,半表半里者少阳也。”;“其寒热之往来,适在少阳所主之界,偏阴则多寒,偏阳则多热……要皆自少阳而造其极偏。”

归纳疟疾的病因病理,主要有:

外感:主要为风寒、水气、暑热等外来因素而引起的某种致病物质如邪气,或疟气、疟邪,是为疟疾的总根源。它与人体的元气或卫气发生冲突,以致正邪分争,即《素问·疟论篇》所谓:“阴阳上下交争,虚实更作,阴阳相移”的病理机制。

伏邪:疟气外侵,如未即病,则潜伏体内(营气、腠理、半表半里、膜原等处),经一定时期,俟元气减弱,又重感新邪,伏气内动而发病。发则邪正交争,有寒热表现,息则邪仍潜于所舍之处,由此形成反复发作和有规则的休止。内伤:疟邪外侵,与元气的防御功能有关。因饥饱劳役,七情内伤,房室过度等,使脏腑内虚,脾胃受损,水谷精微不化,聚湿生痰,致痰停食滞,机体抗邪能力低下,而易感染。

分类 《内经》按发作时间及证候特点分为日作、间日作、间二日及风疟、寒疟、温疟、瘅疟等。又按经络及脏腑部位分为足太阳疟、足阳明疟、足少阳疟、足太阴疟、足少阴疟、足厥阴疟及肺疟、心疟、肝疟、脾疟、肾疟、胃疟等。《金匮要略》按脉证分为瘅疟、温疟、牡疟、疟母。《诸病源候论》的五脏疟同《内经》,此外按证候特点分为风疟、寒疟、发作无时疟、山瘴疟、痰实疟、劳疟、久疟等。《三因极一病证方论》则把疟疾分为三类:外所因,包括寒疟、温疟、瘅疟、湿疟、牝疟;内所因,即《内经》五脏疟;不内外因,包括疫疟、瘴疟、食疟、劳疟、老疟等。《普济方》除六经五脏分类外,均按《三因极一病证方论》分为三因。此外,胎疟指幼儿疟疾的总称。“鬼疟”(也名夜疟)为疟邪乱神,或邪入心包的一种危重疟疾。其它不常见的疟疾尚有子母疟、游疟、血疟、厥疟、痢后疟等名目繁多。《格致余论·痎疟论》谓:“疟,其初感也,胃气尚强,全不自觉,至于再感,然无知,又复恣意饮食,过分劳动,胃气大伤,其病乃作。”所以外感之邪每通过内伤发病,内伤则每兼外感而为疟,两者常互为因果。《症因脉治》总结前人经验,按病因把疟疾概括分为外感疟疾及内伤疟疾两大类,较为简要。今归纳为两大类:即正疟,包括一日疟、间日疟及三日疟;类疟,分为寒疟(包括牝症)、瘅疟(包括温疟、暑疟)、疫疟、久疟(包括劳疟、虚疟)、瘴疟(见“瘴气”条)。

辨证要点 首先应辨明属于外感或内伤。新病,形壮,多外感,属实;久病,体弱,多内伤,属虚。其次辨寒热及轻重。《景岳全书·疟疾》:“治疟当辨寒热,寒胜者即为阴证,热胜者即为阳证。”又说:“凡疟疾自阴而阳,自迟而渐早者,由重而轻也;自阳而渐阴,自早而渐迟,由轻而重也。”疟疾的寒热循环有定时,必应期而至。陈修园认为邪浅则一日一作,邪深则二日一作,三日一作,名三阴疟,留恋难愈。

疟疾特点,一般正疟往来寒热有典型症状,即寒栗壮热的界限清楚,休止有一定规律。类疟则症状不典型,按寒热偏多偏少的倾向,流行特点和病程等不同情况来区别命名。如寒疟但寒不热,或热微寒重。瘅疟则独热无寒,或寒微热重。疫疟病情严重,流行时沿门合境,长幼症状皆相似。久疟长期不愈,寒热不著,形体羸瘦,遇劳即发。如结成痞块藏于左胁下,则为疟母。疟疾出现神昏谵语及痉厥者,为邪入心包危象。疟疾的脉象,《丹溪心法·疟》谓:“疟脉多弦,但热则弦而带数,寒则弦而带迟,亦有病久而脉极虚微而无力,似乎不弦,然而必于虚微之中见弦,但不搏手耳,细察可见也。”

病证鉴别 疟疾尚应与其它似疟非疟的杂证鉴别。即《素问·至真要大论》所称的“如疟”证,尤其是与伤寒、痨病的鉴别。《证治要诀·疟寒热》:“伤寒寒热如疟,初必恶风寒,发热头痛、体疼,自太阳经而来。痨病寒热如疟,初必五心发烦热,劳倦咳嗽,久乃成寒热,与正疟等自不同。”又:“须问其原有何病而生寒热,则随病施治,寒热发作有期者疟也,无期者诸病也。”此外,疟疾脉多自弦,而杂证虽似疟,其脉象不弦,可供临床鉴别参考。

治疗原则 《明医杂著》:“外感汗吐下解祛邪为主,内伤敛补养正为主,内外相兼,又当参酌而论。”本病治疗宜以六经中少阳证为重点。《此事难知·少阳证》说:“《内经》中外不相及者,则治主病。中外不相及者,半表半里也;治主病者,治少阳也。疟亦同法。”《医门法律·疟证论》也谓:“疟邪如傀儡,少阳则提傀儡之线索,操纵进退,一惟少阳主张。”

各种疟疾,应根据邪正阴阳、寒热虚实、脉象等不同情况,采取相应的治法。《医宗必读·疟疾》:“治疟者,察其邪正、浅深、证之阴阳,令其自脏而腑,散而越之,邪去则安。右法:有汗,欲其无汗,养正为先;无汗,欲其有汗,散邪为急。”又说:“热多者,凉药为君;寒多者,温药为主。……总之,脉实证实者,攻邪以治标;脉虚证虚者,补正以治本。”

一般正疟,以和解祛邪为主;寒疟,宜辛温或温阳散邪;瘅疟,宜清热救阴;疫疟,则应予芳香逐秽,或清热解毒;久疟,则气血皆虚,以扶正祛邪等法调理。治疗疟疾除按不同类型进行辨治外,还可应用特效的单方、验方,即截疟法。常用药物有常山、草果、槟榔、青蒿、乌梅、柴胡、鳖甲、马鞭草、鸦胆子、臭梧桐叶等。其中以常山为主组成的方剂有:胜全圆、截疟常山饮、截疟七宝饮等。以青蒿为主组成的方剂,有截疟青蒿丸、神惠方、独用青蒿等。但应用截疟方剂,必须掌握病情,选择适应证,否则不顾虚实,滥用截法会导致不良后果。如《医宗必读·疟疾》告诫:“久疟必虚,而得此克伐(指常山、草果、巴豆、砒雄等),则元气转虚,致夫绵延不已者,医之罪也。”

运用截疟法的关键,《丹溪心法·疟》提示:“久疟,一补一发,不可直截。”《万病回春》主张:“人虚弱者,截补兼用;人壮盛者,宜单截也。”古人经验,往往以截疟药常山、青蒿、草果等为主,结合随证施治而取得疗效。《景岳全书·论截疟》:“惟能于邪正之间,得其攻补之宜,则无不自愈,此截之最善者也。至于截疟诸方,虽不可执,亦不可无,第有效于此,而不效于彼者,亦以人之气血阴阳各有不同故耳。”根据药理及临床研究,常山成分为常山乙碱,有显著解热作用,直接针对疟原虫,而且对间日疟的作用与奎宁相仿。近几年来,开展了对截疟药物如青蒿、水蜈蚣、徐长卿等的研究,发现青蒿所含青蒿素,有强力的抗疟作用。疟疾的治疗除以上外,其它针灸治疗以及外治法也有一定疗效。

预防及护理 本病的预防,应重在增加机体对疟邪的抵抗力,如避风寒暑湿,慎饮食,调神志,节嗜欲等。疟疾在发作期,应绝对卧床休息,室内冷热适度,避免潮湿,保持安静,饮食忌油腻荤腥。在恢复期,宜清淡饮食,避免风寒,忌劳累及房事等,要谨慎调养。

本病正疟相当于现代医学之一日疟,间日疟,三日疟。寒疟与瘅疟类似凶险发作的厥冷型、过高热型。疫疟与久疟包括恶性疟之暴发性流行,及慢性疟疾缠绵反复而言。疟邪之邪入心包,相当脑型。但类疟中有部分并非感染疟疾,如回归热、黑热病、某些周期热、病毒性感染以及血液网状内皮系统疾病等,均可表现寒热往来,必须加以辨别。

疟疾

疟疾是由人类疟原虫引起的经按蚊传播的传染病。临床特点为周期性寒热发作、贫血和脾肿大,恶性疟并有引起凶险发作的倾向。过去本病在国内流行较广,解放后,由于大力开展了防治工作,本病发病率已大为降低。

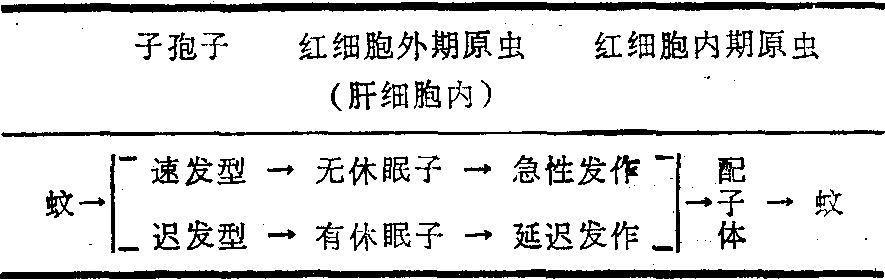

病原学 人类疟原虫有间日疟、三日疟、卵形疟与恶性疟四种。其生活周期简示如下表:

疟原虫的生活周期

间日疟有多种虫株,各株具有长短不一潜伏期的子孢子。潜伏期长的子孢子进入肝细胞内可长期处于休眠状态,称为休眠子。恶性疟与三日疟原虫无休眠子;而间日疟和卵形疟原虫有休眠子。

流行病学 中国疟疾分布广泛,各地因自然条件不同,疟疾流行程度相差悬殊。间日疟遍布长江、淮河地区;恶性疟主要分布于华南,特别是云南边疆与海南岛等地;三日疟散见于南方,卵形疟很少,仅在滇南、海南岛与河南偶有发现。华南地区平均气温、相对湿度与雨量等自然条件均适于媒介按蚊与疟原虫发育、繁殖,流行时间长。北纬33°以北地区,间日疟发病仅在夏秋季。本病一般农村多于城市,平原多于山区,水稻种植区多于种其他农作物区。疟疾传染源为病人与带原虫者。进驻疟区部队主要受染于当地居民中的带原虫者;驻非疟区部队,发病主要来自疟区的新战士与去过疟区者。驻疟区部队中新感染者多为野外值勤与未采取防疟措施的人员。疟疾亦可经由输血传播,伤员如输入带有疟原虫的血液,经过10天左右潜伏期即可发病。

发病机理与病理 主要为贫血。由于相当数量的红细胞被破坏,特别是恶性疟,发生严重贫血。红细胞的破坏不仅由于裂殖体成熟破裂,宿主脾脏与其他组织的巨噬细胞从血流中吞噬已感染疟原虫的红细胞,一部分未感染的红细胞也可因自体免疫而发生血管内溶血。骨髓中造血组织也可被抑制,加重贫血。脾脏可由于多次发作,而明显肿大。肝脏亦可轻度肿大,均可含大量疟疾色素。感染恶性疟原虫的红细胞聚集并粘附于微小血管内壁,易形成微血栓。疟疾急性发作后,如未得到较彻底的抗疟治疗,血中残存的红细胞内原虫可能在某些因素诱发下,而重行大量繁殖,引起再次急性发作,称为再燃。间日疟存在潜伏期长短不同的子孢子株,感染后潜伏期较短的急性发作多由短潜伏期的原虫株而来,如同时也感染了长潜伏期的子孢子,则经过数月的休眠期,再发育入血,引起发作,此种发作习称复发。

临床表现 间日疟与卵形疟潜伏期为11~15天,恶性疟为12~14天,三日疟长达3~4周。但在国内江淮地区感染了长潜伏期间日疟原虫株,可在感染后数月才发病。疟疾可有以下的不同发作:

典型发作:

❶发冷期:突然发冷、寒战、口唇发绀、皮肤苍白或微带青紫色,有些患者恶心、呕吐、头晕、头痛、肌痛、无力。此时体温已上升,至发冷停止后可达39~40℃。持续约30~60分钟。

❷发热期:持续高热,可达41℃;颜面潮红、脉洪速、头痛如裂、全身肌肉关节酸痛、烦渴、热度过高可发生谵妄、抽搐,持续约2~6小时。

❸发汗期:大量出汗散热、衣褥浸湿。持续约3 ~4小时。间日疟、卵形疟隔日发作一次,后者的症状较轻,三日疟则间隔2日发作一次。恶性疟原虫的裂殖周期不甚规则,故可每日发作或持续高热。

不典型发作:

❶初次感染的间日疟,往往存在周期先后不同的数批原虫,可致每日发作。随着免疫力的逐渐产生,为数较少的成批原虫被消灭,只剩下单批原虫,然后转为典型的隔日发作。三日疟初次感染,亦可因双重感染,早期可有连发2日休止1日的不典型表现。

❷不同种疟原虫混合感染、发作后治疗不充分与不规则服预防药物等均可使发作不典型。

❸慢性疟疾:高疟区居民经多次感染,渐渐产生免疫力,可带虫而不发病,即使发作亦极不典型。带虫者发育营养均受影响。脾显著肿大。

凶险发作:缺乏免疫力的患者患恶性疟(极少数也可由间日疟引起)未及时得到抗疟治疗,发作数次后可能转化为凶险发作。有以下数种类型:

❶脑型:最为多见,一般发作数次后发生意识障碍,甚至昏迷、惊厥,进一步可发生脑水肿、呼吸、循环衰竭;瞳孔大小不等、对光反应迟钝,可有颈项强直、深反射消失或亢进,克氏征与巴氏征阳性,偶见偏瘫、截瘫。血象检查除高度贫血外,白细胞计数可正常或增至1万~2万。脑脊液除压力可稍增高外,其余变化不明显。此型病死率较高。

❷其他型凶险发作:多依其主要症状而命名,如发高热超过41℃称超高热型。如从发热开始,随即发生明显腹痛、腹泻、失水、厥冷等,则称胃肠型或冷厥型,此外,还有急性肾衰型、急性肺水肿型,高热伴有黄疸、呕吐者,称胆汁型。

黑尿热:开始可为一般性恶性疟症状,突然发生急性血管内溶血。较轻者呈一过性血红蛋白尿;重者则排出暗红色或酱油色正铁血红蛋白尿; 更严重者可发展到急性肾功能衰竭。

诊断 临床上出现典型发作,曾有疟区停留史,近年有发疟史或近期有受血史,均应考虑疟疾的诊断。要作血片检查疟原虫;疑为恶性疟而一般血片未发现原虫时,可用针轻轻划破上臂皮肤,取微带血液的组织液涂片,可检出恶性疟的大滋养体。发作不典型的疟疾须与流行性感冒、败血症、钩端螺旋体病、恙虫病等相鉴别。凶险发作的疟疾: 脑型者应与中暑、乙型脑炎等鉴别;胃肠型应与中毒型菌痢鉴别。

治疗 控制发作及根治疗法: 用于杀灭血内疟原虫裂殖体以控制发作的药物主要有氯化喹啉、奎宁、氨酚喹啉、哌喹等;用于杀灭红细胞外期裂殖体与配子体者,主要为伯氨喹啉。上述两类药物,可合并应用,以达到控制临床发作与根治之目的。

现症疟疾的合并疗法

| 药名 | 每片药剂量 | 服 法 |

| 磷酸氯喹 伯氨喹啉 | 含基质0.15g 含基质7.5mg | 第1日顿服4片第2、3日各服2片 每日3片,恶性疟连服4日,间日 疟连服8日 |

| 硫酸奎宁 | 0.3g | 1片,每日3次,连服5日,孕妇 忌服 |

| 伯氨喹啉 | 含基质7.5mg | 每日3片,恶性疟连服4日间日疟 连服8日 |

缺乏葡萄糖-6-磷酸脱氢酶的患者,服伯喹可能发生溶血反应,可采用伯喹4片加氯喹2片,每周服1次,连服8周的间歇疗法。中草药、针刺治疗有简便易行并可就地取材等优点:

❶青蒿鲜草30g,水煎服,每日一剂;或新鲜青蒿捣汁,日服3g,至控制症状为止。

❷绣球花叶子6 ~10g,水煎分3次服,连服3天。

❸针刺大椎、陶道、后溪、内关或间使穴;或针“疟门”穴(在中指与无名指掌指关节前凹陷处),具有疗效。

抗氯喹恶性疟的治疗: 中国南方已发现有抗氯喹的恶性疟原虫株,可采用如下治疗:

❶口服硫酸奎宁0.6g,每日3次,连服2天; 然后给予周效磺胺1g与乙氨嘧啶50mg,每日1次,连服2日。

❷防疟片3号,每天含磷酸哌喹基质250mg与周效磺胺(磺胺5.6二甲氧嘧啶)50mg,一次顿服4~6片。

❸青蒿素,每片50mg或100mg。首服1.0g,6~8小时后,再服0.5g;第2、3日各服0.5g。

❹甲氟喹1.0~1.5g顿服。

凶险型疟疾的抢救:脑型可选用以下抗疟药治疗:

❶磷酸氯喹静脉滴注,第1天共用基质0.9g,第2、3天各0.3g,疗程3天。一般每500ml10%葡萄糖溶液(或5%葡萄糖盐水)加入氯喹0.3g,静滴,滴速为每分钟40~50滴;第1天的药量要求在入院12小时内全部输完。

❷二盐酸奎宁,每日1.5g,连续静脉滴注3天。按每500ml葡萄糖液加入二盐酸奎宁0.5g静滴,滴速为每分钟40~50滴。无静滴条件时,可用本药0.5g用注射用水稀释至4 ml,深部肌注,以后每6~8小时注射一次,24小时总量不超过2g。

❸青蒿素,用其花生油悬液肌注,首次200mg,6小时后再肌注100mg;第2、3日各100mg。上述各药于患者清醒后,即改口服。氯喹与奎宁注射剂可引起心脏抑制、血压下降,因而不能直接用于静注。必须肌注时,应防止注入血管内。根据病情还可采取以下措施:

❶氢化可的松每日100~300mg或地塞米松10~20mg静滴。

❷低分子右旋糖酐500ml静滴。

❸有脑水肿征象者,静脉推注甘露醇、山梨醇或速尿。

❹外周循环衰竭者,给予抗休克治疗。

❺严重贫血时,给予输血,同时注意并发黑尿热。

其他凶险型: 超高热型应采用各种降温方法。肌注复方氯丙嗪,静滴地塞米松等;胃肠型应迅速补充葡萄糖盐水,纠正酸中毒与低钾;急性肾衰型除应用常规措施外,应迅速转后方进行透析治疗;急性肺水肿型,按一般常规处理,同时注意出汗量与尿量,严禁输液过多。可给予西地兰、毒毛旋花子甙K或试用山莨菪碱(654-2)、苄胺唑啉等血管扩张药。如肾功能尚好,可给速尿,但利尿不可过急,以免引起水、电解质紊乱。

黑尿热的抢救: 立即停用奎宁与伯氨喹啉类药物。如血中仍可检出原虫,可给氯喹或其他抗疟药。静滴葡萄糖液与少量生理盐水,加入100~300mg氢化可的松,并可用5%碳酸氢钠溶液以碱化尿液,防止变性血色蛋白结晶栓塞肾小管。有肾功能衰竭者先用速尿,如无效应即停用。速转后方进行透析治疗。因病人有溶血因素,输血必须十分慎重。

预防 部队进入疟区、尤其是高疟区前应作好流行病学侦察。战时部队防疟以服药预防与防蚊叮咬为主。服药应自进入疟区前2周开始,并持续到离开疟区2周为止。常用预防药为:

❶防疟片2号(每片含周效磺胺250mg,乙氨嘧啶17.5mg),初服每天2片,连服2天,以后每10~15天服2片。少数人有头昏,食欲不振及恶心等,对磺胺药过敏者忌用。

❷防疟片3号每月服一次,每次4片(或4片分2天服)。对磺胺药过敏者忌用。

❸复方硝喹,每片含硝喹与氨苯砜各12.5mg,每10~15天服一次,每次4片。用氯喹替代哌喹的复方正疟片,即每月服氯喹0.3g、周效磺胺0.2g、乙氨嘧啶25mg各一次,预防效果如防疟片3号,但药价廉易得。为根绝传染源与防止间日疟复发,凡2年内有间日疟发作史者,可在春季疟疾休止季节连服伯氨喹啉8天,每天3片;开始两天加服乙氨嘧啶每天8片(每片6.25mg),或第一日加服氯喹4片。对广东与海南岛黎族战士因缺乏葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(G-6-PD)者较其他地区战士为多,应禁用或慎用伯氨喹啉。战时部队防蚊叮咬主要是使用驱避剂,如二乙基间甲苯甲酰胺(DETA)、邻苯二甲酸二甲酯(DMP)等配制的油剂、乳剂、膏剂、霜剂等,在夜间值勤、巡逻以及潜伏时,用驱避剂涂擦暴露的皮肤,2~6小时一次。夜间尽可能挂蚊帐。

疟疾

本病维吾尔医学名为欧马阿 加米也,是指寒热往来,定时发作,久病不愈,胁下痞块,全身乏力为主要特征的病证。病因多由空中邪气或疟蚊毒邪所致。凡居住如热带、高温、潮湿、河边海滨等地;季节如换春季和秋季;种族如黄种和白种人;性别如女性者;年龄如青少年者;体质如体质较差者等,均可成为诱发本病之因素。本病因由导致体质极度的衰弱,故多并发各种疾病如:头痛,眉骨痛,坐骨神经痛,偏瘫,瘫痪,贫血,心虑,心悸,脾肿大,脾炎肿,腹绞痛,肝肿大,消化不良,胃痛,腹泻,便秘,湿疹,泡疹,久咳,慢性肺炎,视弱,睾丸炎,阳痿,闭经,流产等。慢性疟疾亦可并发咳嗽,结核,腹泻,腹水肿,脑炎,脑膜炎,贫血,全身浮肿,肝脾肿大等。预防本病要注意居住及环境卫生,勿使污水停留,勤换池水,消灭蚊虫,遇有疟疾蔓延或有患疟疾之嫌疑者,必须预防受冷和劳累,并增强消化功能,保持排便通畅,饮食内加胡椒食用,以取代辣椒。本病依轻重度分为良性疟疾和恶性疟疾两类;恶性疟疾分为一日疟、两日疟、三日疟。

一日疟 为24小时发作一次,在潜伏期内发热之前,症见身倦,四肢乏力,腰背疼痛,时有头晕,失眠纳呆等;本病发作经历寒战,发烧,出汗退烧3个阶段。第一阶段:疟疾病菌侵蚀神经和血管后,症见先情怠志懒,后发冷寒战,发冷先从后背开始,渐渐向全身扩散,时有轻度咳嗽,全身发抖,甚至上下牙齿相击,不得不裹被躺卧,但不论盖多厚,仍有寒战不止。有的指甲与嘴唇发紫,若是小儿则发生痉挛。器官多发生瘀血,若瘀血在脑者,可见头部沉重和疼痛,重则昏迷谵妄,胡言乱语;瘀血在肺者,可见气短气急;瘀血在胃、肝者,可见恶心呕吐等。患者于此阶段中,虽然自感发冷,但实则在发热发烧,并有口干口渴,此阶段可持续1—1.5小时。若有瘀血,则持续4—5小时,体内毒质越少,寒战阶段越短。第二阶段:寒战阶段一结束,患者稍感轻松后即速开始发烧,由于机体正常热量失调,致使全身发烧,烧得难以忍受,连一层衣服也不能穿,脉实数,纳减,口渴难忍,舌干苔白,恶心呕吐,小便赤少,鬓间血管脉跳可见,头痛剧,不适之感加甚,体温升高,高烧可持续3—4小时,其后,渐待至出汗阶段,随着出汗高烧开始退去。第三阶段:病菌之毒性减退,机体抵抗力增强,高烧阶段结束,出汗阶段开始,出汗先始于脸面,接着全身出汗,其他不适之症逐渐消失,不再发烧,出汗阶段较之其余两阶段为短。3个阶段合起来为一日疟,平均为11—12小时,但个别的病程发作不完全如此顺序。治宜降热退烧,滋补强身为主。宜用菟丝子3g、小茴香5g、去核葡萄9粒,泡于艾热克 巴地洋 蒸露、艾热克 木库 蒸露各72 ml中,溶出黏汁与古丽坎尼 克孜力古丽 花膏或合米日比乃非谢 糖膏48 g同服3天,早晚各一次。亦可用天山堇菜、小茴香、苣菊根各7g,去核葡萄9g、牛舌草5g浸泡于开水中过一夜,次日过滤与合米日 比乃非谢 糖膏48g同服3天,第7天上方加刺糖、清泻山扁豆、古丽坎尼 克孜力古丽 花膏各40 g内服。滋补强身,方用合米日 高孜班 糖膏与朱瓦日 西加里努斯 糖膏、买朱尼 达瓦衣米 西克糖膏同服。此类疟疾病程较长,故应避免发生脾脏肿大和消化器官虚弱。多食易消化食物,如小山羊羔肉、绵羊羔肉、鸟类肉等加藿香、生姜食用。忌食湿寒性和偏盛黏液质的食物。

本病发作前2小时方用艾比 白力合 小丸内服;发作4小时前内服艾比 热依汗 小丸或苏福非 白祖如力 班吉 散;发作期后2小时,内服艾比 赛比日 小丸。

两日疟 即以48小时为一发作周期的疟疾,其症状大致同于一日疟,而寒战、发烧、出汗等各发作阶段持续时间在一日疟同三日疟之间,各有6—8小时。治宜泻火退烧为主。宜用罗望子36—48 g泡于500 ml凉开水中加砂糖内服。乌梅18枚泡于凉开水中加砂糖内服。亦可内服青杏子汁84 ml。方用艾比 法地则合热 小丸与谢日比提 阿那尔 糖浆或谢日比提 尼鲁法尔 糖浆同服。禁食热性食物,如鸡蛋、蜜枣、胡豆等。多食加石榴子、乌梅的大麦稀饭或加菠菜、马齿苋、葫芦、小鸡肉的菜汤或加新鲜香菜、乌梅的羊羔颈肉汤等。

三日疟 发作须经过72小时的疟疾,其症状大至同一日疟,只不过其间歇阶段最长,发烧阶段较短,一般平均各发作阶段约5小时。治宜成熟毒素,清除疟毒为主。前3天每晨方用古丽坎尼 克孜力古丽 花膏与艾热克 夏塔热 蒸露、艾热克 卡森 蒸露、艾热克 高孜班 蒸露、艾热克 木库 蒸露各合并内服9天。成熟毒素,宜用天山堇菜、去核葡萄、小茴香、苣菊根、牛舌草、菟丝子、无花果浸泡于开水中过一夜,次日过滤,加合米日 比乃非谢 糖浆内服;清除疟毒,宜用番泻叶、盒果藤根皮、清泻山扁豆与艾热克 巴地洋 蒸露、艾热克 木库 蒸露煎汤过滤,加古丽坎尼 克孜力古丽 花膏、热维孜尼 巴达木油或巴旦杏仁黏汁同服,必要时两天后重服。

三四日疟 亦可方用艾比 衣力提提 小丸或艾比西法 小丸等。

疟疾病后遗症皮肤发黑,可方用合米日 高孜班安拜日 糖膏与艾热克 再尔代克 欧力维 哈尼 蒸露同服。

疟疾

malaria

疟疾

malaria;ague

恶性~pernicious malaria

疟疾nüè jí

malaria

- 民族特色是什么意思

- 民族特需消费品是什么意思

- 民族特需用品生产是什么意思

- 民族独立是什么意思

- 民族独立国家是什么意思

- 民族独立运动是什么意思

- 民族理论与政策是什么意思

- 民族理论通论是什么意思

- 民族生存是什么意思

- 民族生态学是什么意思

- 民族生活是什么意思

- 民族用品轻工定点生产企业是什么意思

- 民族用品(纺织)定点生产企业是什么意思

- 民族画报是什么意思

- 民族百科全书是什么意思

- 民族的灵魂是什么意思

- 民族的融合和文化的交流、互补是什么意思

- 民族矛盾是什么意思

- 民族矛盾激化是什么意思

- 民族知识手册是什么意思

- 民族知识竞赛活动是什么意思

- 民族知识辞典是什么意思

- 民族研究是什么意思

- 民族研究参考书目是什么意思

- 民族研究所是什么意思

- 民族研究文选是什么意思

- 民族社会主义是什么意思

- 民族社会学是什么意思

- 民族社区是什么意思

- 民族立法是什么意思

- 民族精神是什么意思

- 民族素质是什么意思

- 民族纠纷是什么意思

- 民族纪念碑是什么意思

- 民族组是什么意思

- 民族经济是什么意思

- 民族经济学是什么意思

- 民族经济工作是什么意思

- 民族经济权益是什么意思

- 民族结构是什么意思

- 民族统一战线是什么意思

- 民族考古学是什么意思

- 民族考古学探索是什么意思

- 民族联合是什么意思

- 民族联盟是什么意思

- 民族联邦制是什么意思

- 民族聚居区是什么意思

- 民族自信心是什么意思

- 民族自决是什么意思

- 民族自决原则是什么意思

- 民族自决权是什么意思

- 民族自决还是民族分裂是什么意思

- 民族自卑感是什么意思

- 民族自尊心是什么意思

- 民族自尊心自信心是什么意思

- 民族自我中心主义是什么意思

- 民族自我意识是什么意思

- 民族自治区税收管理体制是什么意思

- 民族自治县是什么意思

- 民族自治地区预算补助是什么意思