生物膜结构

细胞中的各种膜,包括细胞质膜、包围细胞器的膜、内质网和核膜等都具有相同的结构形式。不论高等动物(包括人)或低等原核生物,例如仅有一层界膜的支原体都是如此。这类膜性结构统称为生物膜。

人们最初对膜的概念来自细胞膜,认为它是细胞与外环境的分隔物。有了这层界膜,细胞才能获得一个相对稳定的内环境,使之由低级向高级的形式分化。电镜问世后,大大扩充了膜的概念。在电镜下可清楚地看到界膜内的胞质部分并非均相介质,而是充满着各种细胞器如线粒体、内质网、高尔基器、溶酶体、核糖体、微丝与微管等。其中前四种细胞器也都是膜性细胞器。此外,细胞核周围也有一层膜。因此,细胞器的膜结构不仅包围着细胞、构成细胞的屏障,而且在细胞内广泛延伸,包围与构成了许多细胞器和核,将细胞内部分隔成许多小空间,造成一个个相对独立的微小的内环境,为细胞执行复杂的机能提供了空间。

大量证据表明,生物膜结构在细胞中的作用还不止于构成屏障和限定空间,它与细胞的许多功能密切有关,如能量转移、物质传输、神经传导、信息传递、生长分化和细胞识别等。因此,生物膜结构是研究基本生命过程的基础。

(1) 生物膜结构研究的发展: 生物膜的主要成分是脂类、蛋白质和碳水化合物。其组成因来源不同而异,一般来说,膜的干重中40%左右为脂,60%左右为蛋白质,碳水化合物只占1~10%,而且以共价键与脂或蛋白质结合。因此生物膜结构的研究主要集中在脂与蛋白质这两类物质在膜中的排布方式、相互作用与活动性等方面。生物膜中的脂类是有极性的: 脂分子一端有一个亲水的头部,另一端是疏水的尾部,通常由两条碳氢链组成。1925年Gorter与Grendel把从红细胞膜中提取的脂在空气-水界面上铺成单分子层,测出此层所占面积约为完整红细胞表面积的两倍,由此提出脂双层的概念,即红

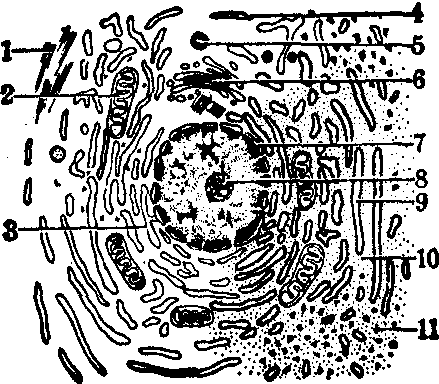

图1 正常细胞的电镜下所见

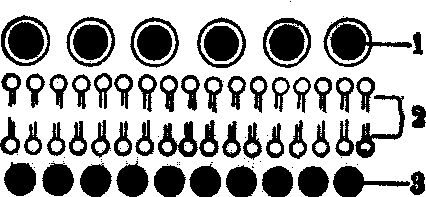

细胞膜中的脂分子排列成为两层(双分子层),其中碳氢链都集中在双分子层的中央,而极性的头部基团则朝向细胞内外两侧。1935年Danielli与Davson进一步提出脂双层夹在两层蛋白质之间的概念。随着电镜技术的发展,发现许多不同来源的生物膜都表现出这类双层结构的图象,即经过固定之后,电镜照片中总是能看到 “两暗夹一明” (两层深染线中有一浅染的区)的图象,这和蛋白质—脂类—蛋白质结构模型一致。这种现象导致Robe-rtson在1959年提出所谓单位膜的概念。通常把单位膜称为Davson-Danielli-Robertson模型,如图2所示。

图2 细胞膜的片层结构模型

这种模型不仅被电镜实验证实,也得到了X衍射技术的支持。神经髓鞘由许多层许旺(Schwann)细胞质膜绕成,用X射线衍射技术可得到髓鞘中一层质膜的宽度内电子密度分布,它由两条宽的最大吸收区组成 [图2(1,3)],中间区域电子密度较低,[图2(2)]用单位膜模型解释,前者为蛋白质层,后者为脂肪层。

根据电镜图象和X衍射图样还能估计两层蛋白质之间夹有厚约为40Å的脂双层,而每层蛋白质的厚度约为20A。虽然这些数字随样品和技术的不同而有变动,但可预测其中相当多的膜蛋白应为片状折叠的β结构。然而许多膜蛋白的疏水性是较强的,而且用圆二色技术 (见“圆二色性技术”条)也证明膜蛋白有相当大量的α螺旋构象。电镜冰冻断裂标本观察,除髓鞘外,几乎所有组织的断裂面上都有许多颗粒,经蛋白分解酶较长时间处理后,这种颗粒不再存在,说明这些颗粒的成分是蛋白质,这就表明膜中的蛋白分子也插到脂双层之间。六十年代中期Singer等提出了镶嵌模型(mosaic model),即蛋白质至少有一部分是埋在脂双层之中的。这种模型还为物质能够出入生物膜提供了一条通道,因而引起重视。正是在这个基础上,加上七十年代以后多种生物物理技术的广泛应用,导致当前被普遍接受的液态镶嵌模型 (fluidmosaic model)的理论。

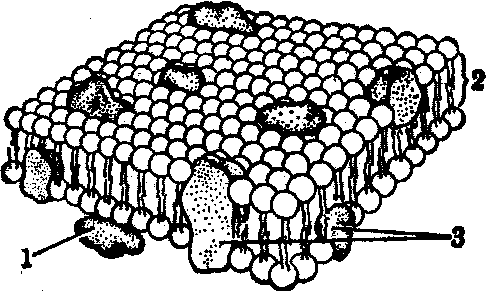

(2) 液态镶嵌模型: 液态镶嵌模型是1972年Singer与Nicolson提出的,模型中把脂双层看作具有流动性质的基质,其中镶嵌着可活动的蛋白质。图3是这模型的示意图(1表在蛋白,2脂双层,3嵌入蛋白)。

图3 细胞膜的液态镶嵌模型

液态镶嵌模型最突出的特点是从动力学的观点看待膜的结构,即脂分子和蛋白质分子都在膜上不停地运动。一个脂分子通常可进行三种方式的运动,即在膜平面中的侧向扩散、绕其本身长轴的旋转运动以及从脂双层的一侧 (例如外层)向另一侧 (内层)的翻转。这就使脂双层处于不断流动的状态。对这一性质的认识来自对人工膜的物理研究。在低温下,水合的磷脂处于凝胶态,这时碳氢链区呈结晶状,即所有脂分子的碳氢链完全伸展,并互相平行。温度上升时,碳氢链的分子运动逐渐增大,链与链之间的平行性逐渐丧失,在到达某一特定温度时,热的吸收突增,流动性急剧变大,脂双层从凝胶态转变为液晶态。这种转变温度称为相变温度,其值和脂的性质有关。用差示量热扫描术(DSC)能明显地看出这种相变的过程(见“差示量热扫描术”条)。对于由多种脂类组成的膜,包括生物膜在内,其相变温度过程往往不如单一脂成分明显,相变温度也不易确定。但其流动性则仍然存在,用荧光标记的方法可以证明(见“细胞膜流动性”条)。近年来运用许多生物物理技术对脂分子的运动作了更深入的研究。例如用荧光漂白后恢复技术(FRAP)可测定脂分子在脂平面内的侧向扩散速率(见“细胞膜流动性”条)。实验表明,生物膜中脂分子侧向运动的扩散系数在10-8~10-9cm2/s。用核磁共振技术与电子自旋共振技术不仅能测定脂双层的相变温度,还可以了解碳氢链上不同位置的活动程度。这些研究使人们得到一个明确的概念,即生物膜中的脂双层乃是经常处于变动、具有流动性的基质。

镶嵌在脂双层中的蛋白质分子通过疏水作用与碳氢链相连结。其中有些蛋白质插入到脂双层的一定深度,并有部分露出在其外,另一些蛋白质则贯穿整个脂双层,这二种蛋白质称为嵌入蛋白或内在蛋白,占膜蛋白的70%左右。还有一些蛋白质并不进入脂双层内,它们通过静电相互作用附着在脂双层内外两表面,称为周缘蛋白或表在蛋白。由于脂双层具有流动性,使膜蛋白也具有一定的活动性。用FRAP技术同样可测出膜蛋白的侧向扩散系数,其值在10-9~10-12cm2/s之间,即其扩散系数比脂分子小两个数量级。膜蛋白分子还具有转动运动,例如视紫质是视杆细胞外段圆盘膜中的一种内在蛋白,在圆盘膜平面内没有光致二向色性,或者至多只能维持很短时间(约20ns)。所谓光致二向色性是指在光作用下引起被照体系所发射光在二个互相垂直方向强度的差异。如将膜用戊二醛固定后,就出现强而持久的二向色性。这说明视紫质分子沿着与盘膜平面垂直方向有快速旋转运动,常温下这种旋转运动使分子不断改变取向,不能显示在某一方向存在着优势。固定后旋转运动大为减弱(或停止),因而表现长时间二向色性。

膜蛋白分子的运动不仅受脂双层的影响,而且受到与其相联系的其他分子,特别是细胞内的骨架结构——微丝与微管的制约,因而呈现较为复杂的情况。

尽管液态镶嵌模型已为大多数学者所接受,但仍需不断完善。例如一般生物膜呈现双层结构,但在某些情况下,如细胞融合过程中,有可能在局部暂时脱离这种状态。用人工膜已经证明,冰冻断裂融合脂质体的电镜观察可见到其中有颗粒存在,而在纯脂组成的脂中并无蛋白质,因而所见颗粒为脂颗粒,它们夹在双层之中,这显然是一种非双层结构。对融合脂质体的核磁共振研究也证实了这一点。此外,关于生物膜中蛋白质与脂分子相互作用的性质,特别是最靠近蛋白质分子的一层所谓边界脂是尚未解决的问题之一。不同脂类在脂双层中的分布不相同,即脂分子分布的不对称性,无机离子和水在此模型中所起的作用等都有待深入研究。

- 晚泊岳阳是什么意思

- 晚泊浔阳望庐山是什么意思

- 晚泊浔阳望香炉峰是什么意思

- 晚泥盆世甘肃森林是什么意思

- 晚清是什么意思

- 晚清四十家诗钞是什么意思

- 晚清四大家是什么意思

- 晚清女权史是什么意思

- 晚清官窑瓷器识真是什么意思

- 晚清宫庭生活见闻是什么意思

- 晚清宫廷与人物是什么意思

- 晚清宫廷实纪是什么意思

- 晚清宫廷生活见闻是什么意思

- 晚清小说史是什么意思

- 晚清小说界革命是什么意思

- 晚清帝王生活见闻是什么意思

- 晚清戏曲小说目是什么意思

- 晚清文化史稿是什么意思

- 晚清文学丛钞是什么意思

- 晚清文学丛钞小说一卷是什么意思

- 晚清文学丛钞小说三卷是什么意思

- 晚清文学丛钞小说二卷是什么意思

- 晚清文学丛钞小说四卷是什么意思

- 晚清文学丛钞小说戏曲研究卷是什么意思

- 晚清文选是什么意思

- 晚清民国词史稿是什么意思

- 晚清民族主义思潮是什么意思

- 晚清江汉关档案史料汇编是什么意思

- 晚清海关是什么意思

- 晚清海军是什么意思

- 晚清白话文运动是什么意思

- 晚清诗界革命是什么意思

- 晚清诗界革命论是什么意思

- 晚清起实行的一种商业税是什么意思

- 晚清轩是什么意思

- 晚渡是什么意思

- 晚渡扬子江寄江南亲故 (唐)权德舆是什么意思

- 晚渡阳咸阳 (明)马中锡是什么意思

- 晚游六桥待月记是什么意思

- 晚游六桥待月记(1)是什么意思

- 晚游六桥待月记 - 〔明〕袁宏道是什么意思

- 晚潮平、湘烟万顷,断虹残照。是什么意思

- 晚炬是什么意思

- 晚点是什么意思

- 晚点名是什么意思

- 晚点指示器是什么意思

- 晚点的火车是什么意思

- 晚烟漠漠玉双峙,夜雨萧萧龙一吟。是什么意思

- 晚烧是什么意思

- 晚烧[

]是什么意思

]是什么意思 - 晚烧云是什么意思

- 晚烧天是什么意思

- 晚烧红是什么意思

- 晚烧西天是什么意思

- 晚焰是什么意思

- 晚照是什么意思

- 晚照山居是什么意思

- 晚照楼论文集是什么意思

- 晚熟是什么意思

- 晚熟作物是什么意思