生物电shēng wù diàn

生物体神经活动和肌肉运动时所显示的电现象。1879年杨少坪《增广英字指南》卷四:“Animal electricity,生物电。”

生物电biological electricity

存在于生物体伴随生命活动而出现的电现象。生物电广泛分布于生物界,从低等的藻类植物到高等动物的人类,可反映机体的机能状态。

研究史 人类对生物电现象的认识可追溯至公元前300多年,古希腊哲学家亚里斯多德(Aristotle)曾描述过尼罗河中电鱼放电。有关生物电的探讨起始于200多年前的一场学术争论。18世纪末叶伽伐尼(A. Gal-vani)观察到,当两种不同金属组成的回路接触蛙肌标本时会引起肌肉收缩,因而提出肌肉中有电流的见解。同时代的物理学家伏打(A.Volta)否认上述见解,认为这是金属电。两位科学家各持己见,各行其是,最终伏打发明了电池,而伽伐尼以其出色的实验确证生物电的存在。

生物电极其微弱,一般以毫伏计算,缺乏先进的实验手段是难以进行观察与分析的。生物电的研究史始终紧随物理技术的改进而展开的。19世纪采用的弦线电流计因指针惯性而无法分析生物电变化的细节,20世纪20年代发明的阴极射线示波器,提供了一种强有力的观察手段,将生物电研究推向一个新阶段。电子束的微弱惯性和电子电路的放大作用,使生物电可进行上千倍的放大,并将其波形显示于荧光屏幕上。生物电的研究逐渐形成生理学的一个分支——电生理学。20世纪40年代中国学者凌宁和吉拉(R.W.Gerord)研制的微电极成功地插入肌肉细胞膜内,为生物电现象进行膜水平的研究作出了贡献。霍特金(A.L.Hodg-kin) 和赫胥黎 (A.F.Huxley) 等以枪乌贼巨轴突为标本,提出了生物电的膜离子学说。70年代以后,电子计算机技术被引入电生理学的研究,大大提高了分析水平,使生物电的研究由膜水平进一步推进到膜上通道的研究。近年创造的斑片钳技术已可成功地分离出膜上离子通道的电流,电生理学研究已深入到分子水平。

类型 采用微电极技术记录可兴奋组织 (如神经或肌肉),可检测到两类生物电。❶静息电位: 是组织安静时存在在膜内外的电位差,又称跨膜静息电位。当微电极由膜外插至膜内时、膜电位陡然变负。一般膜内电位负于膜外约70~90毫伏。不同组织静息电位数值略有差别,某些植物细胞(如某些藻类)膜内外电位极性甚至相反。

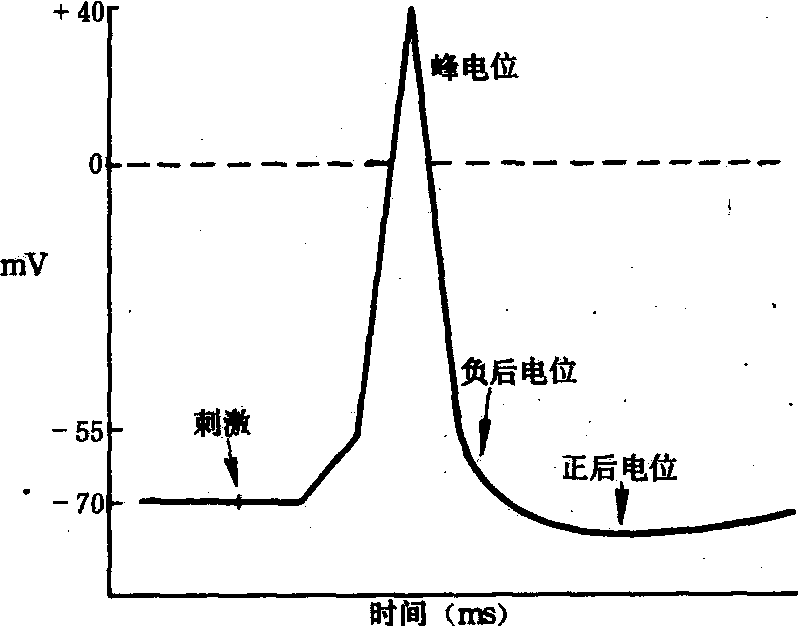

❷动作电位: 是可兴奋组织兴奋时在兴奋部位发生的电变化,采用胞内记录技术发现,膜兴奋时膜内的电位要经历去极化和反极化变化。膜电位为70毫伏的神经组织的动作电位其幅度达110毫伏。典型的神经动作电位的波形由峰电位、负后电位和正后电位组成(见图)。不同的可兴奋组织的动作电位其波形和时程差异甚大。神经动作电位时程约1毫秒,而心肌工作肌细胞的动作电位时程长达数百毫秒。

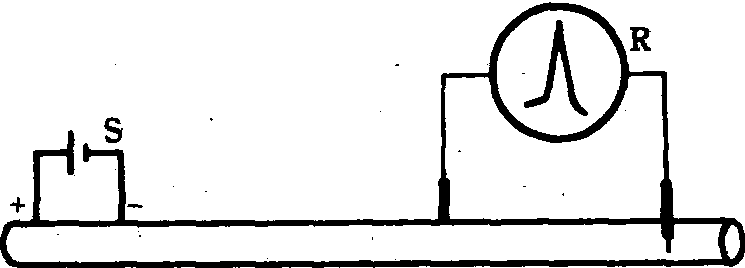

测量单一神经纤维静息电位和动作电位的实验模式图

原理 静息电位和动作电位分别由不同机制产生。目前流行的是膜离子学说。该学说最初由伯恩斯坦(J.Bernstein,1839~1917)提出,后经霍特金、赫胥黎的修改与补充,形成膜离子学说。早期的膜学说认为,膜对钾离子有特殊通透性、对其他阳离子或阴离子无通透性。膜内外钾离子浓度分布不同,膜电位即为钾离子的平衡电位。当膜兴奋时膜电位消失,故动作电位是膜电位消失的结果。但后来发现的超射现象使膜学说进入困境。实验发现动作电位发生时不仅膜电位消失(去极化),而且还会进一步使膜内外极性发生翻转(反极化)。膜离子学说对经典的膜学说提出了修订与补充。

膜离子学说认为,生物电是发生于膜两侧的现象。膜电位的大小取决于膜两侧离子的分布与运动。在不同的生理状态下,膜对不同离子的通透性不同,因而产生不同的电位值,即静息电位和动作电位。在静息时,膜外的钠离子浓度大于膜内,而膜内的钾离子浓度大于膜外。膜对不同离子的通透性(P)不同,安静时PK+>PNa+和PCl-,使膜内外产生膜电位。当膜受到刺激时,膜对钠钾离子的通透性变化,先是钠通道的活化,大量钠离子进入膜内,使膜去极化。这一过程具有再生式正反馈作用,使膜去极化加速并产生很大的内向钠流,于是膜产生爆发式去极化,出现了超射,这便构成动作电位的上升相。紧接着钠通道失活,内向钠流减弱,钾通道被激活,钾电导大增,形成了大量钾离子的外流,构成了动作电位的下降相。膜兴奋之后,定位于膜上的钠钾泵排钠吸钾,使膜重新恢复膜内外的离子浓度差,重新形成膜电位。

膜离子学说已得到大量实验证据的支持。细胞内外离子分析证实了膜内外的离子浓度差。改变膜外钾离子浓度可改变膜电位水平,两者呈线性关系。改变膜内外的离子成分可改变,甚至翻转膜电位的大小与极性。同位素24Na+和42K+的标记实验,检测到每次动作电位发生时的离子流动情况。近年发展的电压箱技术、离子置换、离子通道阻断剂等已分别检测出相互独立的不同的离子电流。随着研究深入,有关通道与闸门概念已引入对生物电现象的解释。通道是允许某种离子通过的膜上的特殊蛋白结构,属α-蛋白。钠通道的最细处呈矩形切面,周围环绕8个氧原子。通道的大小控制了离子的通过能力。据测定钠通道的分子量达24万左右。闸门是决定通道蛋白开闭的可移动的带电基团。闸门粒子移动时可产生闸门电流,现今也已测得。

应用 生物电的研究对闸明生命活动的基本规律——兴奋性与兴奋有着重要的意义,同时在实践中也有重要的应用价值。动物体不同组织器官活动时所表现出的生物电可用特殊仪器记录和分析。所得波形反映了被检测组织机能状态的客观指标。实用的生物电有脑电图、心电图、肌电图、视网膜电图、诱发电位图等。

大脑皮层神经元在未加外界刺激背景下可表现出节律性的电位波动。在手术条件下将记录电极置于大脑皮层表面所记录的图形称皮层电图; 如将电极置于头皮处所记录的图形称脑电图。二者仅有幅度差异而图形相似。实践中多采用脑电图技术作为诊断手段。动物机能状态不同,脑电图上出现不同类型波形。清醒动物出现高频、低幅的不规则波形称去同步化或β波;动物安静时出现低频、高幅的同步化波形,称α波。睡眠与麻醉时波幅更大、频率更慢,称梭形睡眠波。睡眠的不同时相,脑电图上可表现出慢波与快波相互交替的时相性变化。利用脑电图可监测动物的睡眠时相。由于脑的进化发育程度不同,不同种属的动物脑电图的波形、频率或幅度都有显著差异。

当动物的感觉传入系统任何一处受到刺激时,在大脑皮层相应感觉投射区会记录到一种短暂的电变化,称诱发电位。诱发电位实验多数是在动物麻醉或麻痹条件下进行的。诱发电位有助于判断感觉的投射通路,以及了解大脑特定脑区的感觉功能。必须指出,当感觉通路上的某一点受到刺激时,除相应的感觉投射区外,大脑的有关部位也应有所反应。以往由于实验技术所限,难以将淹没于噪声和自发脑电中的信号检测出来。近年发展的计算机叠加平均技术,可以去除随机变化的自发脑电与噪声,而将有规律出现的诱发电位进行叠加和平均,此时引导的诱发电位称迭加或平均诱发电位。目前已可以在清醒动物上进行诱发电位的研究。

心脏各部分兴奋时所产生的电位变化在动物体表记录所得的图形,反映心脏兴奋的产生、传布与恢复过程,是了解心脏功能正常与否的重要诊断手段。动物体是一容积导体,心脏活动所产生的电场变化可反映在体表各处,如果用心电图机便可进行记录与分析。根据引导电极位置的不同,其波形有较大差异。典型心电图由PQRST波组成。P波: 左右心房兴奋过程的电变化; QRS波群: 左右心室先后进入兴奋的过程; T波: 心室兴奋后复极化过程。P—R或P—Q间隔: 代表心房兴奋到心室开始兴奋的所需时间。Q—T间隔: 心室开始兴奋到完全恢复静息的时间。心电图反映了心脏兴奋的扩布与恢复过程,而不反映收缩过程。临床上,根据各波的幅度、持续时间、有无异常波形或节律等进行诊断,是兽医以及科学研究中的常规手段。

生物电bioelectricity

生物体在生命活动过程中借自身能量产生电压和电流的现象。从单个细胞到肌肉、神经等都有电压和电流的产生及传播。在生物体内主要起传递和加工信息的作用,并在某一部位产生特定的效应。细胞静止时,细胞膜内外有电位差存在,膜内为负、膜外为正;当细胞受刺激时,膜内外的电位差发生急剧的变化;细胞分裂越活跃和生长越旺盛的部位电位越高,因此生物体的损伤部位和机能活跃部位(如处于发芽期的胚芽)相对于其他部位就存在一定的电位差。利用种子电特性的差异,研制了种子静电分选机;在医学上应用心电图、脑电图、胃电图等来诊断人体相应部位的疾病。

生物电shengwudian

生物体所呈现的电现象。其主要基础是细胞膜内外有电位差,即膜电位。安静时膜电位之值通常为数十毫伏,内负外正,称“静息电位”。当细胞膜被损伤时,膜电位减少或损失。当可兴奋细胞(如神经元或肌肉细胞)受刺激而传导冲动时,其膜电位发生急剧变化,暂时可变为内正外负,称“动作电位”。脑和心脏等器官所表现的复杂电变化,是它们的组成细胞电变化的总和。脑电图和心电图等可以反映这些器官的功能状态,在临床诊断上被广泛地应用。

生物电bio-electricity

系生物体所表现的带电现象。生物体有很多种细胞,如心肌细胞、神经细胞、腺体细胞,其膜内外分布有不同性质的电荷,因此具有带电性,当电子发生移动时即有电位变化,同时有电流产生。实验证实高等动物心脏本身恰似1个电动机,其心肌细胞兴奋则是一种生物电现象,心脏的收缩与舒张便是心肌去极化与复极化的结果。

生物电

指生物组织生命活动时伴有的电现象。安静时细胞膜外为正电荷,膜内为负电荷,两者电位差有几十毫伏,称静息电位。细胞兴奋时,膜外正电荷移向膜内,发生电位变化,称动作电位。临床应用脑电图、心电图、反映脑、心电生理功能状态。

生物电

生物体所呈现的电现象。因细胞膜内外电位差的存在所致。通常有两种类型:1.当可兴奋细胞受到刺激而传导冲动,膜电位呈现明显变化,此时为内正外负,为动作电位;2.安静时膜电位值常为数十毫伏,内负外正,为静息电位。参见“动物生理”中的“生物电”。

生物电

见“医药卫生”中的“生物电”。

生物电

生物电是指生命过程中产生的电流或电压。生物电的研究内容包括生物电位产生的机理、生物电的表现、它在生命过程中的意义及其利用等。

人们对生物电现象的观察是从电鱼开始的。很久以前埃及人、希腊人和罗马人就曾提出过用电鱼放电来治疗某些失调性疾病,例如头痛和癫痫。1800年Volta(伏打)把他的电化学电池比作电鱼发电器官的电极。现在,对生物电研究用得最多的是神经、肌肉组织、脑、眼、耳、心、胃和各种腺器官,其次是某些鱼类的电器官和具有损伤电位的组织。

生物电的意义 所有生物都有生物电活动。这种活动或者是作为已发生的物理过程的信号,例如各种感受器通过神经传向中枢的神经冲动; 或者是它们能触发某种物理过程,例如通过神经传到效应器的信号引起肌肉收缩或腺体分泌; 电鱼能用电器官产生电流监测环境和通讯,其电器官能积聚很高的电压,用来击昏猎物或御敌。此外,也有些电活动似乎只是某一种过程的伴生现象,例如脊椎动物光感受器的早期感受器电位(ERP)。研究生物电现象对于揭示生命的奥秘,认识生命过程的本质有重要作用;这类研究还具有重要的实际意义,如心电、脑电、肌电、眼电和脑的诱发电位已成为现代临床诊断的必备手段。

生物电类型 有以下几种:

(1)膜电位(静息电位):生物电是一种细胞现象,它有赖于细胞膜的功能。用适当的电极在活细胞的细胞膜内外可以测到内负外正的电位差,通称为膜电位或静息电位。从昆虫到两栖类和哺乳类动物的各种横纹肌细胞的静息电位约为-50~-100mV,某些多核的藻类细胞内外电位差可达-140mV。迄今,也发现某些细胞的膜电位为内正外负,例如爪蟾未分裂卵的膜电位即为+37mV。

(2) 动作电位:当细胞受到驱动时,其电位可能突然改变,变成内正外负,这种现象称为去极化。去极化持续时间极短,通常不到1ms,其后又开始复极化,恢复到原来的静息状态。这种跨膜的瞬态电位变化称为动作电位,它能沿细胞表面和突起传播。正是由于有了这种可传播的信号,才能通过中枢神经系统在感受器和效应器之间,在神经系统的一部分与另一部分之间建立通讯联系。

膜电位和动作电位是很多生物电现象的基础。脑电、心电等都是很多细胞电活动的总和。某些鱼类的电器官是由特化为电板的细胞串联和并联构成的,大量细胞电位相加形成很高的电压。有些生物电位极小,例如人脑电中某些组分只有20~30μV,须用特殊的技术才能测出;有的生物电位则相当大,例如电鳗可以产生600~1000V电压,足以击伤一头牛。

(3) 直流电位: 除了上述变化迅速的细胞电位外,还有一种稳态的或变化很慢的生物电位,叫做直流电位。它们可以在以下部位记录到:

❶两处皮肤之间,电位差可高达10mV;

❷两处脑组织之间,电位差为1mV;

❸跨胃粘膜电位为数mV;

❹某些腺体如甲状腺为60mV;

❺内耳为80mV;

❻损伤组织与完整组织之间达40mV。这类电位的细胞起因很复杂,一般认为与静息电位有关。

在生物电位中,具有代表性的是神经动作电位,肌肉动作电位,肌肉终板电位,神经细胞的突触电位,心室肌细胞动作电位,心脏普氏纤维动作电位,感受器细胞的发生器电位,耳蜗电位,电器官电位,脑电、肌电,眼电等。

膜电位的产生机理 细胞膜象电容器一样,可以贮存能量。这是由于在膜内外积聚了携带不同电符性质的离子造成的。贮存的能量可以迅速放出而得到利用。这些都和细胞膜的一个特殊性能即选择通透性有关。

由于神经或肌肉细胞膜的主动运输过程,在膜内积聚了高浓度钾离子 (K+),细胞外则有高浓度的钠离子(Na+)。在静息状态时,膜只允许K+通过,Na+几乎不能通过,K+沿浓度梯度方向向细胞外扩散。因为在细胞内含有钾蛋白盐,钾带正电荷,蛋白质带负电荷。细胞膜对那些大的负离子是完全不能通过的。钾离子沿浓度梯度漏出细胞外导致细胞内负电荷的积聚,而这又阻碍更多的K+漏出。最后,带负电荷蛋白质的吸引力与K+扩散力相等,膜两侧达到电化学平衡。因此静息电位主要由钾离子的浓差电位决定。(见“董南平衡”条)。钠泵对静息电位也有一定贡献。细胞膜的主动运输不断地把Na+由细胞内逆浓度梯度排到细胞外。考虑到膜对几种离子通透,稳态时跨膜电流Im=0,则膜电位可根据Goldman-Hodgkin-Katz方程计算: P为离子通透性,R为气体常数,T为绝对温度,F为法拉第常数。

P为离子通透性,R为气体常数,T为绝对温度,F为法拉第常数。

动作电位的产生机理 静息膜是电的非良导体。神经或肌肉细胞受到刺激时,膜电位降低(去极化),此时膜电阻也变小,电荷漏出细胞速度加快,这又使膜电位和膜电阻进一步下降。这个电压变化可沿膜表面扩散,称为电紧张(见“电缆理论”条)。当膜去极化相当于静息电位的20%时,膜电位在此局部地区迅速下降到0,并反转约30mV,使细胞内暂时变为正。此后膜电位又恢复到原来的静息水平。当膜电位在细胞体或其突起上任一点发生这种变化时,电位和电流都会在此活动区之周围作电紧张性扩散,使波及区的膜电位下降,导致该区域也变为兴奋区,开始了下一个循环。因此动作电位能自行传播。英国的诺贝尔奖获得者霍奇金和赫胥黎根据他们的实验研究,用数学方程描述了动作电位(见“霍奇金-赫胥黎方程”条)。按照他们的解释,当膜去极化超过某一临界值时,膜对钠离子的通透性迅速增加,Na+加速进入细胞内,使膜接近钠的平衡电位。在此新的膜电位条件下,膜对钠的通透性下降,对钾的通透性增加,而使膜电位又恢复到接近钾的平衡电位。通透性这种瞬时变化以及离子按一定顺序的运动就形成了脉冲样的动作电位。动作电位的能源直接来自电化学梯度,而这种梯度的形成则有赖于和代谢过程有关的钠泵的运转。

生物电

bioelectricity

生物电bioelectricity

生物体所呈现的电现象。其主要基础为细胞膜内外的电位差,即膜电位。安静时膜电位之值通常为数十毫伏,内负外正,称“静息电位”。当细胞膜被毁伤时,膜电位减少或消失。当可兴奋的细胞(如神经或肌肉细胞)受刺激而兴奋时,其膜电位发生急剧变化,暂时可变为内正外负,称“动作电位”。在神经或肌肉细胞上传播的动作电位亦称冲动。脑和心脏等器官所表现的复杂电变化,是其许多组成细胞的电变化的总和。脑电图和心电图等可以反映这些器官的功能状态,在临床诊断上被广泛应用。

生物电

生物体所呈现的电现象。其主要基础为细胞膜内外有电位差,即膜电位。安静时膜电位之值通常为数十毫伏,内负外正,称“静息电位”。当细胞膜被毁伤时,膜电位减少或消失。当可兴奋的细胞(如神经或肌肉细胞)受刺激而兴奋时,其膜电位发生急剧变化,暂时可变为内正外负,称“动作电位”。在神经或肌肉细胞上传播的动作电位亦称冲动。脑和心脏等器官所表现的复杂电变化,是其许多组成细胞的电变化的总和。脑电图和心电图等可以反映这些器官的功能状态,在临床诊断上被广泛地应用。

- 《最坏的女巫》是什么意思

- 《最好的怀念》是什么意思

- 《最高人民检察署试行组织条例》是什么意思

- 《最高学位评定委员会条例》颁布是什么意思

- 《最高法院指导性准则》公布是什么意思

- 《月亮风》是什么意思

- 《月川医案》 清 卢士选是什么意思

- 《月球上最早的人类》是什么意思

- 《有关遵义会议的论述》是什么意思

- 《有效的管理者》是什么意思

- 《有机体的等级与人——哲学人类学导论》是什么意思

- 《有机化学的产生和发展》是什么意思

- 《有领导有秩序地进行社会主义建设》是什么意思

- 《服务贸易总协定》中市场准入的限制与限度是什么意思

- 《服务贸易总协定》关于电信服务的附件是什么意思

- 《服务贸易总协定》承诺表中的补贴条目是什么意思

- 《服务贸易总协定》有关海运服务谈判的附件是什么意思

- 《服务贸易总协定》有关第2条免责的附件是什么意思

- 《服务贸易总协定》有关金融服务和对金融服务承诺的谅解的附件是什么意思

- 《服务贸易总协定》附件是什么意思

- 《朔方备乘》是什么意思

- 《朗读学》是什么意思

- 《望舒诗稿》是什么意思

- 《望色启微》三卷 清 蒋示吉是什么意思

- 《朝花夕拾》是什么意思

- 《朝阳沟》是什么意思

- 《朝鲜停战协定》是什么意思

- 《朝鲜教育令》公布是什么意思

- 《朝鲜王朝实录》是什么意思

- 《木乐济尔加》是什么意思

- 《木偶奇遇记》是什么意思

- 《木偶戏》是什么意思

- 《木兰诗》是什么意思

- 《木兰诗》是什么意思

- 《木口村调查》是什么意思

- 《未信编》 清 潘杓烁是什么意思

- 《未来》是什么意思

- 《未来与发展》是什么意思

- 《未来哲学原理》是什么意思

- 《未来学》是什么意思

- 《未来教育科学丛书》出版是什么意思

- 《未来的2000年》是什么意思

- 《未来的冲击》是什么意思

- 《未来的冲击》是什么意思

- 《未来的冲击》是什么意思

- 《未来问题一百页》是什么意思

- 《末日审判书》是什么意思

- 《本经序疏要》八卷 清 邹澍是什么意思

- 《本经疏证》十二卷、《续疏》六卷 清 邹澍是什么意思

- 《本草》 元 俞时中是什么意思

- 《本草》 清 刘淑随是什么意思

- 《本草》六卷 魏 吴普是什么意思

- 《本草互用参考》 明 王鼎新是什么意思

- 《本草从新》三卷 清 吴仪洛是什么意思

- 《本草会编》 明 靳起蛟是什么意思

- 《本草分剂》 清 金澍是什么意思

- 《本草单方》三十五卷 宋 王俣是什么意思

- 《本草单方》八卷 明 王鏊是什么意思

- 《本草发挥》 明 沈宗学是什么意思

- 《本草发明》 明 陈廷赞是什么意思