独轮车dú lún chē

只有一个车轮的小车,多用手推着走。11世纪末沈括《梦溪笔谈》卷十:“柳开少好任气,大言凌物。应举时,以文章投主司于帘前,凡千轴,载以独轮车。”1936年毛泽东《中国革命战争的战略问题》:“若干的铁路航路汽车路和普遍的独轮车路、只能用脚走的路和用脚还不好走的路同时存在。”◇一轮车、小车、小手车、独轮小车、独轮羊角车、二把手车、江北车。

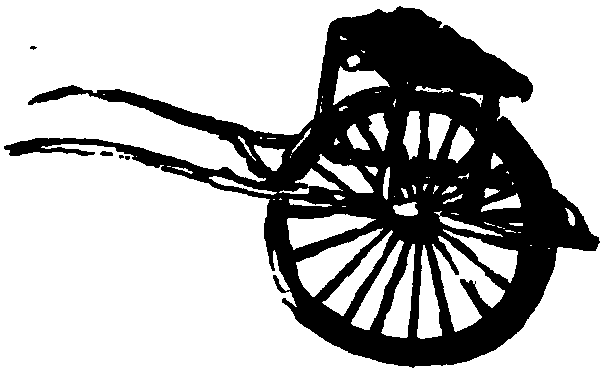

一種木製手推小車。因僅有一輪,故稱。始於漢代。民間傳說有謂三國蜀相諸葛亮於四川江州創製,故亦稱“江州車”。因其形狀似羊頭,故又稱“羊頭車”。獨輪車由一人在後推行,山地田間無不相宜,故爲民間常用。宋·孟元老《東京夢華録·般載雜賣》:“又有獨輪車,前後二人把駕,兩旁兩人扶拐。”宋·張文潛《輪麥行》:“羊頭車子毛布囊,淺泥易涉登前岡。”《水滸傳》第十六囬:“只見松林裏一字兒擺着七輛江州車兒。”《清稗類鈔·舟車》:“[獨輪車]南北皆有之,一人挽之於前,一人推之於後……唐時所謂羊頭車子者是也。”

獨輪車

(《四川漢代畫像藝術選》)

独轮车

用硬杂木作原料、在直梁和横梁组成的车身前部装一只木轮的手推车。有宽架与窄架之分,宽架能载250千克,窄架载重150千克左右,多为单人推行。若遇小坡或负荷过重,前面添人帮助牵拉,日行25千米~40千米。推行时因车轴滚动与车碗摩擦发出吱吱声,近似鸡叫,因此俗称“鸡公车”。制造简单,操作方便,适应性强,负重超过人背肩挑,故为四川陆路交通中长期使用的一种短途运输工具。春秋时期,中原地区已开始使用独轮车。汉代称作辘车。蜀汉时期,诸葛亮将民间使用的辘车加以改造,改造后的辘车即是 《三国志·蜀志》所记 “木牛流马”,主要用于北伐战争中的军粮运输。元、明、清时期,独轮车已成为四川平原浅丘地区普遍使用的短途运输工具。城市人民生活必需的粮食、蔬菜多靠附近区乡的农民用独轮车运入。民国时期,川西平原各县农村几乎家家都有独轮车。民国26年 (1937年),全省有独轮车16.5万辆。抗日战争期间,为弥补汽车运力不足,四川省驿运管理处曾组织独轮车推运军粮、工粮等大宗物资。50年代初,成都附近各县每天仍有几千辆独轮车装运粮、油、猪、菜等生活物资到成都。1955年,全省独轮车完成货运量达32.5万吨。由于独轮车轻便灵活,能适应基建工地便道及田间小道的短途货运,1959年在国家农业部、交通部召开的南方农村运输工具评选会上,它被评为非机动车的优良车型。1983年,联合国亚太地区经济和社会委员会在泰国举办的 “亚太地区非机动车展览会” 上,将四川三种独轮车推荐为可在第三世界国家推广应用的非机动车型。80年代中期以后,自行车普遍进入农户家庭,过去由独轮车担负的零星运量,多改由自行车捎运。从事社会营业性运输的独轮车大量减少。进入90年代,在农田基本建设及部分基建工地仍使用少量独轮车从事运输。

206 独轮车

靠人力推挽,一个轮子的小车,轮子在两根辕木中间。相传为三国时诸葛亮所发明,即“木牛流马”。

独轮车

西汉晚期开始出现,用于田间或隘道运输,是城乡短途运输的主要工具。四川渠县蒲家湾汉代石阙上就有独轮车的石刻图像,四川成都羊子山一东汉墓中出土的骈车画像砖上,骈车旁也有一个推独轮车的图像。独轮车最早的名称是辇,后称鹿车,鹿是轱辘之意。独轮车在农村至今仍很流行。四川称之为“鸡公车”。也有称之为手推车、手车、土车、二把车、羊头车、羊角车等。一般只要一人推行,方便实用。

独轮车画像砖

独轮车

人力运输工具,又名“小车”、“小推车”、“手推车”。五十年代前多为木轮,后逐渐改为胶皮轮胎,俗称“胶轮小车”、“胶皮脚子小车”。使用范围极广,用于田间运输、远程运输和日常生活。在木轮车的年代,按用途或地区又有不同类型与不同名称,如“羊角本”、“二把手”、“猪嘴本”、“响车子”、“粘脚”、“木轮小车”“花生”等。

独轮车

barrow;monocycle;singlewheel(/wheel)barrow

- 塑料模的装配是什么意思

- 塑料模的试模与调整是什么意思

- 塑料橡胶加工助剂是什么意思

- 塑料橡胶用新型添加剂是什么意思

- 塑料注射成型与模具是什么意思

- 塑料注射成型模具结构设计图册是什么意思

- 塑料注射模中、小型模架(GB/T12556.1-1990)是什么意思

- 塑料注射模大型模架(GB/T12555.1-1990)是什么意思

- 塑料注射模常用零件是什么意思

- 塑料混合及设备是什么意思

- 塑料片材的剪切与冲切是什么意思

- 塑料用填料及增强剂手册是什么意思

- 塑料电镀是什么意思

- 塑料的冲击性能是什么意思

- 塑料的粘接是什么意思

- 塑料的组成与分类是什么意思

- 塑料的表面处理是什么意思

- 塑料的选用是什么意思

- 塑料的重量是什么意思

- 塑料的锯断是什么意思

- 塑料真空镀膜是什么意思

- 塑料简易鉴别法是什么意思

- 塑料管材中的应力是什么意思

- 塑料管材的使用温度是什么意思

- 塑料粘接常用的胶粘剂是什么意思

- 塑料粘接技术手册是什么意思

- 塑料粘接技术手册是什么意思

- 塑料绝缘电缆是什么意思

- 塑料编织袋是什么意思

- 塑料罐是什么意思

- 塑料聚合物科学与工艺学(上、下册)是什么意思

- 塑料花是什么意思

- 塑料薄膜地面覆盖栽培是什么意思

- 塑料薄膜密封贮藏蔬菜是什么意思

- 塑料试验方法手册是什么意思

- 塑料贴面板是什么意思

- 塑料贸易是什么意思

- 塑料配合与加工是什么意思

- 塑料防腐蚀应用简明手册是什么意思

- 塑料鞋是什么意思

- 塑料首饰是什么意思

- 塑胶货币是什么意思

- 塑造是什么意思

- 塑造是什么意思

- 塑造企业文化是什么意思

- 塑造典型美的辩证法是什么意思

- 塑造基础和陶瓷雕塑是什么意思

- 塑造物是什么意思

- 塑造现代文明的110本书是什么意思

- 塑造现代文明的110本书是什么意思

- 塑造美好的心灵是什么意思

- 塑造美的心灵是什么意思

- 塑锁梳法是什么意思

- 塔是什么意思

- 塔是什么意思

- 塔是什么意思

- 塔是什么意思

- 塔是什么意思

- 塔是什么意思

- 塔是什么意思