牡丹亭

昆剧。王仁杰编剧。上海昆剧团于1988年演出。该剧分上、中、下三部。上部浓墨重彩地渲染了杜丽娘因景生情,因情成梦,因梦致病,因病遂亡的过程。中部展现出人、鬼、神三界的对立与交织。杜丽娘因情而复生,她与柳梦梅终于走到一起,梦境变为现实。下部表现杜、柳二人冲破阻力后以大团圆结局。全剧表现了杜丽娘与柳梦梅的生死爱情,以及由此而引起的婚姻纠葛。评论界认为该剧突出了汤显祖原著精神与神韵,是一部具有创造性的剧作,在昆剧史上将占有重要地位,对于弘扬我国传统文化有着深远的文化价值。

《牡丹亭》

也叫《还魂记》,传奇剧本,明代汤显祖作。写南安太守杜宝玉之女杜丽娘梦见书生柳梦梅,醒后相思致病而死。三年后柳梦梅在南安养病,杜丽娘复生,遂结为夫妇。此剧尖锐地抨击了封建礼教,主张男女婚姻自由。

牡丹亭

又称《还魂记》。全名《牡丹亭还魂记》。明嘉靖间晁瑮《宝文堂书目》小说类有《杜丽娘记》,传奇可能即据以改编。明汤显祖作。写南宋时南安太守杜宝之女丽娘梦中与柳梦梅相爱,醒后感梦愁病而死。三年后,柳梦梅来到安葬杜丽娘的南安梅花观养病,与丽娘鬼魂自由相爱。后梦梅掘坟,丽娘复生,结为夫妇,偕逃临安。梦梅去淮扬拜见岳父,杜宝拒不相认。直到梦梅状元及第,经皇帝调解,杜宝才认亲,以全家大团圆受封作结。作品揭露封建礼教和青年男女爱情生活的矛盾,热情歌颂杜丽娘、柳梦梅为追求自由幸福所作的不屈斗争,比同时代的爱情剧有着更为进步的意义。情节富于幻想色彩,性格刻画细腻深刻,曲词清丽,对后来戏曲文学的影响很大。明吕玉绳、沈璟、臧懋循、冯梦龙、硕园等人都有改编本。昆剧常演出的有《闺塾》(习称《春香闹学》或《学堂》)、《游园》(习称《游园惊梦》)、《拾画》、《玩真》(习称《拾画叫画》)等出。

牡丹亭

一名《韩湘子》,全名《韩湘子三赴牡丹亭》。赵明道作。《录鬼簿》、《太和正音谱》著录。剧本已佚,内容不详。

牡丹亭

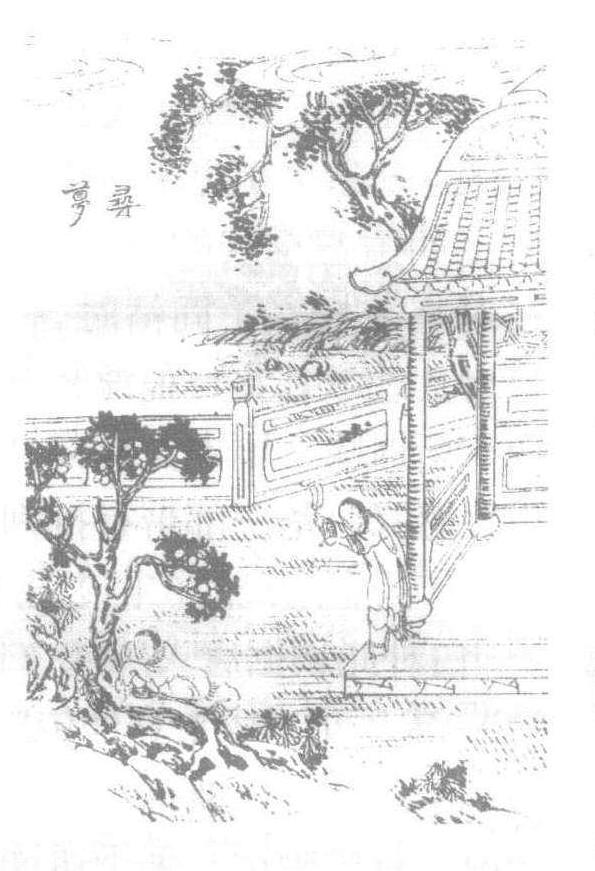

❶汤显祖作。全名《牡丹亭还魂记》。今存多种明刊本,《古本戏曲丛刊》初集收入明泰昌朱墨本。据作者《牡丹亭题词》,此剧写成于万历二十六年(1598)。取材于《杜丽娘慕色还魂》话本,并参考《太平广记》中李仲文、冯孝将儿女事以及谈生事。全本共五十五出。写闺秀杜丽娘受父母管束甚严,但受《诗经》中爱情诗篇启发,私自游园,梦中与柳梦梅在牡丹亭畔幽会,相思成疾而亡;其魂灵又在梅花观与梦梅相恋;死后三年,还魂回生,与梦梅成为美眷。梦梅往见丽娘之父杜宝,执子婿礼,而杜宝责其冒认官亲,吊打之。后经皇帝裁决,杜宝还是不认女婿。王思任《批点玉茗堂牡丹亭词叙》云:“杜丽娘之妖也,柳梦梅之痴也,老夫人之软也,杜安抚之古执也,陈最良之雾也,春香之贼牢也,无不从筋节窍髓,以探其七情生动之微也。”吕天成《曲品》:“杜丽娘事,甚奇。而着意发挥怀春慕色之情,惊心动魄。且巧妙叠出,无境不新,真堪千古矣。”王骥德《曲律》:“《还魂》妙处种种,奇丽动人,然无奈腐木败草,时时缠绕笔端。”数百年间,评《牡丹亭》者人数最多,又多妙文。著名的评点本,有臧懋循本、冯梦龙本、清晖阁本、冰丝馆本、快雪堂本、吴山三妇本等。《同梦记》、《风流梦》、《丹青记》、臧本《还魂记》、硕园本《牡丹亭》,都是此剧改本。明清时期,《牡丹亭》一再印行,广泛流布,“家传户诵”。曲谱有《格正还魂记词调》,《吟香堂牡丹亭曲谱》,《纳书楹玉茗堂四梦曲谱》等。无论宫廷戏班、家庭戏班,或者职业戏班,都竞演此剧,见《玉茗堂诗》、《调象庵稿》、《鸾啸小品》、《扬州画舫录》、《消寒新咏》、《清代伶官传》诸书。剧本受到读者、观众热情赞扬,尤其引起青年妇女的强烈共鸣,如俞二娘、冯小青、商小玲等,包括《红楼梦》中的林黛玉。这个时期小说、戏曲创作,如《长生殿》、《桃花扇》、《临川梦》、《红楼梦》等,或多或少地受到《牡丹亭》的影响,甚至有“活剥汤义仍,生吞《牡丹亭》者”。牌谱、酒令、小曲、年画等等,也都取材于此剧。封建卫道者则加以猛烈抨击,甚至禁阅、禁演,并恶毒咒骂汤显祖。凡此种种,可参阅徐扶明《牡丹亭研究资料考释》。今昆剧尚能演十多出,常演者有《春香闹学》、《游园惊梦》、《寻梦》、《拾画叫画》,其中《游园惊梦》,屡至海外演出。京剧亦演《春香闹学》、《游园惊梦》,后者还拍成电影。赣剧《还魂记》亦拍成电影。此剧有英文、法文、德文、俄文、日文译本。国外学者研究《牡丹亭》,也很有成果。

❷汤显祖原作,臧懋循改编。今存明万历间吴兴臧氏原刻本,卷首有“明万历戊子(十六年,1588)秋清远道人题”之《牡丹亭还魂记题词》。此本对原作作了一些显著改动。第一,删并场子,如把原作中《怅眺》、《肃苑》、《慈戒》、《诀谒》、《虏谍》等十六出,加以删并,由五十五出,删并成三十六出,以便梨园演出。第二,调换场次,如把原作第二十五出《忆女》,移置改本《魂游》(原作第二十七出)之后,中间插入一出老旦戏,以节主角杜丽娘“上场太数之劳”。第三,删改曲子,原作共四○三曲,改本只一九五曲。或因原曲“烦冗”,“盖厌人矣,并删”;或因原曲无好腔,“与其厌听,不若去之”;或因原曲“不合调,姑为改窜,庶歌者舌本不至太强耳”。总之,臧改本力求“以便登场”。有人批评此改本“未免有截鹤续凫之叹”(茅暎《题牡丹亭记》),“谬为增减”(《清晖阁批点牡丹亭凡例》),然毛先舒《与李笠翁论歌书》则谓:“臧晋叔改之,虽失本来,却颇上口。”

❸汤显祖原作,徐日曦改编,署硕园改本。今存《六十种曲》本,比原著少十二出。一是删全出,如《怅望》、《劝农》等九出。二是并出,如《腐叹》、《延师》、《闺塾》并为《闺塾》;《肃苑》、《惊梦》并为《惊梦》。三是移动场次,如《诀谒》移在《寻梦》之前,《牝贼》移在《写真》之后。可知此剧改动较大。《题词》云:“《牡丹亭记》脍炙人口,传情写照,正在阿堵中。然词致奥博,众鲜得解,剪裁失度,或乖作者之意,余稍次点次,以畀童子”,“此登场之曲,非案头之书,凫短鹤长,各有攸当”。可知改本乃为便于演出。

牡丹亭

目 录

第 一 出 标目……… (376)

第 二 出 言怀………(376)

第 三 出 训女……… (377)

第 四 出 腐叹……… (379)

第 五 出 延师……… (380)

第 六 出 怅眺……… (382)

第 七 出 闺塾………(384)

第 八 出 劝农………(387)

第 九 出 肃苑………(390)

第 十 出 惊梦……… (392)

第十一出 慈戒………(395)

第十二出 寻梦………(396)

第十三出 诀谒………(400)

第十四出 写真……… (401)

第十五出 虏谍………(404)

第十六出 诘病……… (405)

第十七出 道觋………(407)

第十八出 诊祟………(409)

第十九出 牝贼………(412)

第二十出 闹殇………(413)

第二十一出 谒遇……… (417)

第二十二出 旅寄………(420)

第二十三出 冥判………(421)

第二十四出 拾画………(427)

第二十五出 忆女………(428)

第二十六出 玩真……… (430)

第二十七出 魂游………(432)

第二十八出 幽媾……… (435)

第二十九出 旁疑………(439)

第三十出 欢挠……… (441)

第三十一出 缮备……… (443)

第三十二出 冥誓……… (444)

第三十三出 秘议………(449)

第三十四出 诇药………(451)

第三十五出 回生……… (452)

第三十六出 婚走……… (454)

第三十七出 骇变……… (457)

第三十八出 淮警……… (459)

第三十九出 如杭……… (460)

第四十出 仆侦……… (461)

第四十一出 耽试………(463)

第四十二出 移镇………(466)

第四十三出 御淮………(468)

第四十四出 急难………(470)

第四十五出 寇间……… (472)

第四十六出 折寇……… (474)

第四十七出 围释……… (476)

第四十八出 遇母………(481)

第四十九出 淮泊……… (484)

第五十出 闹宴………(486)

第五十一出 榜下……… (489)

第五十二出 索元………(491)

第五十三出 硬拷……… (493)

第五十四出 闻喜………(498)

第五十五出 圆驾………(500)

《牡丹亭》

《牡丹亭》

传奇剧本,又称《还魂记》、《还魂梦》、《牡丹亭记》、《牡丹亭梦》、《牡丹亭还魂记》,明代戏剧家汤显祖的代表作,也是他最得意的作品,自云:“一生《四梦》,得意处惟在《牡丹》。”该剧系根据当时话本小说《杜丽娘慕色还魂记》改编。和小说相比,《牡丹亭》不仅在情节上作了较大改动,而且思想性也有了极大提高。情节是:南宋时,南安太守杜宝的女儿杜丽娘,在侍女春香引动下,到后花园游春,触动春情,随即梦中与理想的情人柳梦梅在牡丹亭畔幽会,从此一病不起,怀春而死,埋在梅花观。穷书生柳梦梅进京赴试,借宿梅花观,看到丽娘画像,也觉似曾相识,十分爱恋,遂和画中人阴灵幽会。梦梅掘墓开棺,丽娘得以起死回生,二人结为夫妇。后梦梅中状元,又经一番周折,杜宝也承认了女儿的婚事,全剧以大团圆结局。《牡丹亭》所写的爱情,有着和其他同题材戏剧不同的特色,剧中运用浪漫主义手法,描写一对陌生青年男女在梦中相会,由梦生情,由情而病,由病而死,死而复生,突出了一个“情”字,超乎常理而又悱恻感人。《牡丹亭》的动人之处也正在于杜丽娘有“情”。汤显祖在剧本前的《题词》中说:“天下女子有情,宁有如杜丽娘者乎?……情不知所起,一往而深,生者可以死,死可以生。生而不可与死,死而不可复生者,皆非情之至也。”明人王思任在《牡丹亭序》中说,杜丽娘“梅柳二字一灵咬住,必不肯使劫灰烧失”,也抓住了杜丽娘对爱情的执着和坚定。《牡丹亭》在艺术上的成就还表现在它的文采华美,字圆句润,状物写情,幽婉动人,如《惊梦》中杜丽娘所唱〔步步姣〕和〔皂罗袍〕,可谓字字珠玑,最为脍炙人口。《牡丹亭》问世后,盛行一时,许多人为之倾倒。娄江一个叫俞二娘的看后竟断肠而死;女伶商小伶演此剧后伤心而亡。这说明该剧有着感人至深的艺术力量。明人沈德符说,该剧一出,“家传户诵,几令《西厢》减价”,又说作者“才情自足不朽”(《顾曲杂言》)。从明到清,《牡丹亭》热一直不减,改编者,演出者,评点者,刻印者,为数甚多。该剧还被译成多国文字,流传海外,载誉他国。许多戏曲、小说、曲艺作品,都受《牡丹亭》的影响。《红楼梦》中有一回《牡丹亭艳曲警芳心》,是表现宝黛爱情的关键情节,可见其影响之大。时至今日,该剧的折子戏《春香闹学》、《游园惊梦》仍是盛演不衰。由于此书的反封建、追求自由婚姻的内容触了封建社会的卫道者,又因戏中有金兵南侵情节,触犯清人时忌,此书遭禁。

《牡丹亭》版本甚多,其中明怀德堂《重镌绣像牡丹亭还魂记》是现存各本中最可靠、最接近原本也影响最大的版本。1963年人民文学出版社出版徐朔方、杨笑梅校注本多次再版,最为流行。

牡丹亭

牡丹亭

汤显祖

惊 梦

[绕池游]梦回莺啭,乱煞年光遍。人立小庭深院。炷尽沉烟,抛残绣线,恁今春关情似去年。

[步步娇]袅情丝,吹来闲庭院,摇漾春如线。停半晌,整花细。没揣菱花,偷人半面,迤逗的彩云偏。步香闺怎便把全身现。

[醉扶归]你道翠生生出落的裙衫儿茜,艳晶晶花簪八宝填,可知我常一生儿爱好是天然。恰三春好处无人见。不提防沉鱼落雁鸟惊喧,只怕的羞花闭月花愁颤。

[皂罗袍]原来姹紫嫣红开遍,似这般都付与断井颓垣。良辰美景奈何天,赏心乐事谁家院。朝飞暮卷,云霞翠轩;雨丝风片,烟波画船。锦屏人忒看的这韶光贱!

[好姐姐]遍青山啼红了杜鹃,荼縻外烟丝醉软。春香呵,牡丹虽好,他春归怎占的先。闲凝眄,生生燕语明如剪,历历莺歌溜的圆。

[隔尾]观之不足由他缱,便赏遍了十二亭台是枉然。到不如兴尽回家闲过缱。

《牡丹亭》五十五出,取材于话本《杜丽娘慕色还魂》,情节有较大改动:秀才柳生梦见花园梅树下立着一位佳人,说与他有缘,从此改名梦梅。南安太守之女杜丽娘,从塾师读《关雎》而感春、而寻春,游园归来做了一个色情梦——一书生持半枝垂柳前来求爱,两人在牡丹亭畔做爱。杜丽娘从此愁闷消瘦,一病不起,死前要求母亲把她葬在花园的梅树下,嘱丫环春香将其自画像藏在太湖石底,后建梅花观。三年后柳梦梅赴京应考,借宿观中,在太湖石下拾得丽娘画像,即梦中人也。杜丽娘魂游后园,和柳梦梅再度幽会。最后在花神的帮助下,杜丽娘起死回生,有情人终成眷属。有一条灯谜,谜面是“牡丹亭还魂”(打聊斋目录八个),谜底是:杜翁、娇女、梦别、柳秀才、花神、保住、尸变、真生,即囊括了整个戏剧关目。

《惊梦》一折是全剧的关键,包含“游园”和“惊梦”两个情节,后世常以折子戏的形式在舞台上演出,京剧艺术大师梅兰芳生前拿手好戏之一就是出演《游园惊梦》。本篇系节选《惊梦》折中最脍炙人口的“游园”一段杜丽娘唱词。

题前情事见于前折《闺塾》。杜丽娘从小受大家闺秀的教育,被限制在闺塾念书,实际上是封建礼教对女青年天性实施的禁锢。但人性犹如种子,其生命力又是最难禁锢的。无论迂腐的塾师讲得如何天花乱坠,杜丽娘凭直觉领会到《关雎》实是一首热恋的情歌,引起内心骚动,这一情节的喜剧性,在于封建统治者用来宣扬礼教(所谓“后妃之德”)的教材,对于杜丽娘恰成了性爱启蒙的第一课。难怪郭沫若在《少年时代》中说的,淫书倒不必一定限于小说,往往是那些天经地义的圣人的典礼,什么“男女七岁不同席”、“叔嫂不通问,长幼不比肩”,这些暗示性的差别的话,对于处于青春期的少年,比《西厢记》中红娘、莺莺的“去来,去来”一类话所含的暗示不是还要厉害吗?杜家的后花园,是丫头春香陪读,借出恭逃学耍子而首先发现的。老师走后,春香介绍那园子的景致是“有亭台六七座,秋千一两架,绕的流觞曲水,面著太湖山石,名花异草,委实华丽”,这也就是牡丹亭了。春香的绘声绘色,引起了杜丽娘游园窥春的欲望。

游园当日的清晨杜丽娘心情颇不平静,[绕池游]大意是莺啼梦回,到处是令人眼花缭乱的春光;可我却独立小庭深院之中。看沉香燃尽,却无心于女红,为什么今年的春情比去年还浓(在原剧中这句由春香接唱)。[步步娇]主要写丽娘跨出绣房前的复杂微妙的思想活动,大意:细长的游丝被春风吹进终日锁闭的闲庭深院,使少女的心中涌起绵绵的春情。犹豫半晌,开始画妆,没想到今天从镜中看到自己的倩影,心里也不免发慌,不知咋的把发卷也给弄歪了,这也难怪,因为马上要跨出长年拘束自己的绣房门,这可是个重要的决定。——这里表现了对自由的渴望和礼教的清规,在杜丽娘内心所起的冲突。

由春香“小姐今日打扮的好靓”的赞语引出的[醉扶归],则写杜丽娘在这个不同寻常的早上,发现自己是异常的美丽,从而引起的顾影自怜之情。大意:春香道是“穿插的好”,可不知我(其实所有女孩儿家)的爱美乃是天性使然。可惜这三春好景一般,准能够沉鱼落雁、闭月羞花的天生丽质,生生地被埋没了,自弃了。——这里表现了杜丽娘强烈的,欲向春风一展青春风采的渴望。

[皂罗袍]、[好姐姐]、[隔尾]三支曲子,是丽娘游园时的唱段。[皂罗袍]大意:没想到百花已开得如此鲜艳,可惜四周是些断墙败壁;正如谢灵运所说,“天下良辰、美景、赏心、乐事,四者难并”,眼前一派良辰美景,可赏心乐事又在哪里呢?恁般景致,老爷奶奶再不提起,岂不辜负了天公的美意?可自己又感到无能为力(“奈何天”)。合唱“朝飞暮卷”五句,将春光拓展到户外,再一次慨叹富贵中人不能领略春光的好处,其生命的意义大可怀疑。——这里表现的价值判断是,真正的富有,是占有韶光,而不是占有金钱。[好姐姐]一曲由春香“是花都放了,那牡丹还早”的插白引起,大意:杜鹃花漫山血红,荼蘼花满架雪白,——是花都放了。唐诗咏牡丹有“独占人间第一春”之说,但牡丹花开在暮春,花期太迟,如何占得春花第一呢?——这里蕴含着杜丽娘青春和幽怨、大龄的感伤。剧中春香又插白道“成对的莺燕啊”,这又加重了丽娘上述感伤。“生生燕语明如剪,呖呖莺歌溜的圆”——燕语是明快的,故形容如剪;莺歌是圆滑的,故形容如溜。此曲文用字之妙。[隔尾]由春香“这园子委实观之不足”的插白引起,大意:看不够就是看不够,任你留连忘返也看不够,本来是为了愁破闷而来,结果不但达不到破闷的目的,反叫人越看越感伤,所以纵看遍十二亭台也是枉然了,正是乘兴而来,兴尽须返也。

于是主婢二人回到闺中,春香给花瓶插花,香炉添香后,瞧老夫人去了。剩下杜丽娘在闺房休息。以后杜丽娘在疲倦中睡去,做了一个色情梦,梦见一个青年手持柳枝而来,对她说“小姐,咱爱煞你哩”,那柳生唱[山桃红]道:“只为你如花美眷,似水流年,是答儿闲寻遍,在幽闺自怜”,大意:你如花的容貌令我倾倒,流水似的光阴不容轻抛,到处把你来寻找,你才在幽闺里烦恼。于是携手步入花园的假山后,在怜香惜玉的花神的保护下做成好事。这“惊梦”是“游园”的自然结果,既然迈出了第一步,必然就有第二步,第三步。

写妙龄少女因大自然的感召而导致性觉醒,南朝乐府《子夜四时(春)歌》就有“春风动春心,流目瞩山林。山林多奇采,阳鸟吐清音”,“春林花多媚,春鸟意多哀。春风复多情,吹我罗裳开”的歌唱,但那是妓情!《牡丹亭》“惊梦”一节,通过优美的曲文,写的是大家闺秀杜丽娘在丫环春香的怂恿下,偷偷离开长年拘束自己的绣房,第一次看见了真正的春天,也第一次发现自己的生命是和春天一样美丽,从而引发了她对封建礼教束缚压抑个性的不满和个人命运的伤感,从而引起她青春的觉醒和迈出反叛封建礼教的第一步,为以下惊梦、幽媾、还魂等情节提供了可信的依据。这是明代与“存天理,灭人欲”的程朱理学针锋相对的倡导人性复归的文艺思潮在汤显祖笔下的反映。具有歌颂人性,号召人们蔑视、冲决封建禁锢的不同寻常的思想意义。

《红楼梦》第二十三回(“西厢记妙词通戏语,牡丹亭艳曲警芳心”)有一个情节,道是林黛玉与贾宝玉分手后,路过梨香院,戏班子里的小女孩们正演习戏文,正好唱到“原来是姹紫嫣红开遍,似这般都付与断井颓垣。良辰美景奈何天,赏心乐事谁家院”,林黛玉不觉点头自叹,心下自忖道:“原来戏上也有好文章,可惜世人只知看戏,未必能领略其中的趣味”,后来又听到“只为你如花美眷,似水流年,是答儿闲寻遍,在幽闺自怜”,益发心动神摇,如醉如痴,站立不住,一蹲身坐在一块山子石上,细嚼“如花美眷,似水流年”八个字的滋味,又想起古人诗中“水流花谢两无情”之句,兼把方才所见《西厢记》中“花落水流红,闲愁万种”之句,一时都想起来,仔细忖度,不禁眼中落泪,心内成灰。只此一端,即可见《牡丹亭》戏文之富于艺术魅力。

牡丹亭

借指幽会之地。明徐复祚《红梨记·初会》: “我办着个十分志诚。还仗着繁星证盟,一心要百年欢庆。 且来到牡丹亭。 把罗衫再整。 ”

●明汤显祖《牡丹亭》: 南安太守杜宝之女杜丽娘被父母禁居深闺,一次偶入后花园,触景生情,悲叹自己虚度青春,隐几而眠,梦中与书生柳梦梅在牡丹亭畔相爱,醒后感梦伤情而死,游魂寻得柳梦梅其人,二人相见如故,便令柳梦梅掘坟,杜丽娘再生,二人终于结成婚姻。

牡丹亭mǔ dān tíng

明朝汤显祖的著名戏曲,写杜丽娘死而复生,终与柳梦梅完婚的故事,又名《还魂记》:黛玉一想,方想起昨儿失于检点,那~《西厢记》说了两句,不觉红了脸。(四二·968)有时省称为“牡丹”:况且又不是看了《西厢》、~的词曲,怕看了邪书。(五一·1185)

牡丹亭

一名《还魂记》。戏曲。明汤显祖(1550—1627)撰。二卷。显祖有《玉茗堂集》已著录。此剧演杜丽娘与柳梦梅生死离合的爱情故事。南安太守杜宝之女杜丽娘偕侍女春香游园遣闷,梦中与书生柳梦梅相爱,醒后思恋成疾,抑郁而死。三年后梦梅至南安养病,发现丽娘自画像,深为爱慕,丽娘死而复生,二人偕逃临安。梦梅应试后拜会岳父,杜宝拒不认亲。后梦梅状元及第,与丽娘同赴朝廷折证,杜宝不得已认亲,杜、柳二人终得结为夫妇。剧本对封建礼教罪恶于以深刻揭露。盛赞丽娘反抗精神。曲词优美动人,人物心理刻画细腻,在“四梦”中成就最为突出。汤氏曾自谓“一生四梦,得意处唯在牡丹”。吕天成《曲品》云:“杜丽娘事甚奇,而着意发挥怀春慕色之情,惊心动魂。且巧妙叠出,无境不新,真堪千古矣。”有明万历间玉茗堂刻本,明泰昌间朱墨刻本,明末毛氏汲古阁《六十种曲》本,清初竹林堂《玉茗堂四种》本,清雍正间芥子园刻本,民国初暖红室刻本等数十种版本。《古本戏曲丛刊》初集据泰昌朱墨本影印。一九五四年,古典文学出版社出版徐朔方、杨笑梅校注本,人民文学出版社一九八○年重印。

《牡丹亭》

即《还魂记》。明代著名传奇戏曲家汤显祖的代表作。《牡丹亭》以积极的浪漫主义的创作手法,通过杜丽娘为追求爱情自由而梦、而死、而复生的故事,激烈地抨击了封建礼教和程朱理学束缚人生的罪恶,深刻地揭露了封建专制主义摧残人,迫害青年男女的事实,热情地讴歌了青年男女反抗封建礼教追求自由幸福和爱情,追求个性解放的反抗精神。杜丽娘是南安太守杜宝的独生女儿。杜宝是一个典型的封建官僚,他以封建礼教对杜丽娘进行严厉的管制。杜丽娘的母亲对丈夫唯命是从,是杜宝封建家教的执行者。杜丽娘在官衙住了三年,大门不出,二门不迈,连自家的后花园也没到过,白天困了睡一会儿都成了违反家规的大过错。母亲看见女儿裙子上绣了一对花、一双鸟都大惊小怪,怕引动女儿的情思,听说女儿去了后花园一趟就找来丫环春香训斥一顿。杜宝决定请一位老先生教女儿读书,一是为了进一步用经典教条束缚女儿的思想;二是希望女儿将来嫁到别人家“知书知礼,父母光辉”。师傅陈最良是一个陈腐的老学究。在严格的封建家庭教育下生长起来的杜丽娘本是一个温顺的少女,然而正处在青春萌动中的她逐渐因环境的寂寞和精神生活的空虚而感到苦闷,萌发了追求自由生活的愿望。在丫环春香的诱导下,她第一次偷偷地来到了后花园。那盛开的百花,成双成对的莺燕,打开了少女的心扉,使她青春觉醒。她悲叹青春虚度,才貌被埋没,忧怨自己“年已及笄,不得早成佳配”的命运。她在不满中执著于自由与幸福的追求,但是她既找不到自己痛苦命运的根源,也找不到理想的出路,她只有把自己的理想和愿望寄托在偶然在梦中出现的书生身上。梦中的书生使她朝思暮想,缠绵枕席,以至相思死去。但是,她即使埋骨幽泉,还是对爱情“一灵咬住”,始终不放。在冥冥间,她摆脱了现实世界的种种束缚,果然找到了梦中书生柳梦梅,并且主动向他表示了爱情,最后还魂,与他结为夫妇。杜丽娘在出生入死的追求中终于得到了自由和幸福。剧中的另一个主人公,柳梦梅是一个才华出众同时又有较浓厚的功名富贵思想的青年,但他在爱情上始终如一。他一看到杜丽娘的画像和题诗就深深地被吸引住了。他敢于冒开棺处死的危险;在烽火连天,刀兵遍地的日子里,不畏艰险到淮阳替杜丽娘探望父母。在得悉自己中了状元还被吊打的情况下,他的第一个念头就是赶紧送信给杜丽娘,让她高兴。他敢于在金銮殿上揭露和嘲笑权高势重的岳父。他始终相信自己与杜丽娘的行为是正当的,理直气壮,义正词严。柳梦梅的性格与杜丽娘交相辉映,使他们的爱情发出了更灿烂的光彩。剧中的杜丽娘热爱自然,热爱生活,热爱青春,热爱自由,不满富贵家庭的享乐生活,反对封建礼教的束缚和封建传统习惯,追求婚姻自由和个性解放,不惜以生命为代价来换取爱情理想的实现,是汤显祖精心塑造出来的一个光彩照人的古代女性形象。

牡丹亭

亦称《还魂记》。传奇剧本。明朝汤显祖作于万历26年(1598)。写南安太守杜宝之女杜丽娘偕侍女春香游园遣闷,梦中和书生柳梦梅相爱,醒后感伤致死。三年后,柳梦梅至南安养病,发现丽娘自画像,深为爱慕,丽娘感怀,还魂与之结为夫妇。杜丽娘成为文学史上继崔莺莺之后又一大胆主动追求爱情争取自由幸福的女性形象,其对表现美和张扬个性的要求以及为理想出生入死、执著追求的行为反映了封建时代许多妇女的理想。

《牡丹亭》

传奇剧本。共55出。一名《还魂记》,全名《牡丹亭还魂记》,明代汤显祖作,1598年完成,现已流传400余年。明代以来,改编本甚多,屡演不衰。描写南宋时,福建南安太守杜宝的女儿杜丽娘到花园游玩后,在梦中与一少年柳梦梅幽会,从此伤感而死。3年后,梦梅去临安应试途中与丽娘鬼魂相会,并掘墓开棺,使丽娘起死回生,二人结为夫妻。杜宝坚不答应女儿婚事,梦梅得中状元后,在皇帝干预下,才得圆满解决。情节曲折离奇,文词典丽,想象丰富而大胆,艺术手法浪漫夸张。虽然写的是还魂的爱情故事,却有强烈的时代意义和艺术感染力。

082 牡丹亭

传奇剧本。明汤显祖作。全名《牡丹亭还魂记》,故亦简称《还魂记》。主要情节是:南宋时南安太守杜宝生女丽娘,才貌端妍。从孰师陈最良读《诗经·关睢》,不耐其迂腐,遂与侍女春香私游后花园。有感于满园春色,心情拂郁,回房昼寝,梦于园中会一英俊少年,与之百般温存,事后少年折柳相赠。丽娘梦醒后不能自己,又违母命至园中寻梦,但见风景宛然,归后遂一病不起。秋来自画小像,题句其上曰:“他年得伴蟾宫客,不在梅边在柳边。”于中秋日病死,嘱母葬尸身于园中梅下,嘱春香置像石旁。杜宝升淮阳安抚使,修梅花庵于墓侧而去。三年后,丽娘梦中之人柳梦梅进京赴试,因病借住庵中。梦梅闲步园中,拾得画像,见诗骇然。丽娘幽灵闻柳生唤声,与之幽会,并请梦梅开棺。开棺后丽娘复生,二人结为夫妇,同往临安应试;恰值金兵南犯,试后延迟放榜。柳、杜听说杜宝淮安被围,遂由梦梅前往探望,并说明还魂之事。谁知杜已闻先期到达的陈最良叙说过掘墓之事,便幽禁了梦梅。敌兵退去,杜宝以功升任中书门下同平章事,梦梅放榜为新科状元,被朝廷从禁中寻出,杜宝仍不肯以翁婿相认。事达于皇帝,丽娘御前细述,真相大白。杜宝至柳家,乱中失散的夫人和春香已在丽娘处,于是閤家团圆。《作者题词》说:“第云理之所必无,安知情之所必有邪!”以情反理,即反对统治阶级大力提倡的程朱理学,是汤显祖十分明确的创作目的。《牡丹亭》揭露封建礼教和青年男女的爱情生活的矛盾,暴露封建统治阶级家庭关系的冷酷和虚伪,以饱满的热情歌颂青年男女在追求幸福自由的爱情生活上所做的不屈不挠的斗争,具有强烈的时代意义,艺术上具有强烈的浪漫主义色彩。女主人公杜丽娘是一个封建叛逆者的形象。对爱情大胆而坚定、缠绵而执着的追求,使杜丽娘成为崔莺莺之后最光彩照人的妇女形象。

《牡丹亭》mudanting

明代传奇剧本。明汤显祖作。一名《还魂记》,共55出。是根据明话本《杜丽娘慕色还魂记》创作的。写杜丽娘游园伤春,梦中与书生柳梦梅相爱,从此思念成疾。临死自画小像,藏在后花园太湖石底。不久,柳梦梅游学至此,拾得丽娘画像,遂与丽娘鬼魂幸福相处。后来,柳梦梅在丽娘鬼魂的指点下,打开坟墓,杜丽娘还魂回生。作品通过杜丽娘为情而病死,为情而复生的故事,深刻地反映了封建理学对人的个性的摧残、压抑,热情歌颂了青年人追求爱情和个性自由的斗争。主人公杜丽娘的形象塑造得十分成功,是古典文学里继崔莺莺之后出现的最动人的妇女形象之一。杜丽娘是大家闺秀,从小在封建家长的严格管教下长大。但礼教锁不住人的自然天性。丽娘由《诗经·关雎》而伤春寻春,她感叹自己颜色如花,却不得早成佳配。梦中,她与书生柳梦梅相爱,由于梦中的爱情难以寻觅,感伤而死。后来,柳梦梅游学到此,她又为情而复生。执著地追求爱情,要求个性自由发展是这个人物形象的基本特征。汤显祖在《题词》中说:“如丽娘者,乃可谓之有情人耳。情不知所起,一往而深,生者可以死,死可以生。生而不可与死,死而不可复生者,皆非情之至也。”通过这个形象深刻地表现了反对程朱理学、封建礼教的主题。《牡丹亭》是明代后期浪漫主义文学中最具现实意义的杰作,剧本通过“梦而死”,“死而复生”的幻想情节,深刻地表现了作品的主题。剧本的抒情色彩很浓,作者以抒情诗的手法,表现人物的内心感情,具有很强的感染力和抒情气息。作品的语言“奇丽动人”,富于表现力。在曲调上,不少地方突破了南北曲的旧格律。《牡丹亭》在当时影响很大,“《牡丹亭梦》一出,家传户诵,几令《西厢》减价”(明沈德符《顾曲杂言》)。《牡丹亭》是中国戏曲史上的一个重要里程碑。

牡丹亭

传奇剧本。全名《牡丹亭还魂记》。或称《还魂记》、《还魂梦》、《牡丹亭梦》等。明代汤显祖的代表作。通过杜丽娘为情而死、为情复生的故事,生动地抒写和热情地歌颂了杜丽娘与柳梦梅生死不渝的爱情,及其追求幸福自由、为冲破封建礼教的束缚而进行的不屈不挠的斗争。剧的主人公杜丽娘在牡丹亭与柳生梦中相爱。柳生考中状元,在探视岳父的过程中经过一番波折后,夫妻团圆,共享荣华富贵。此剧构思新颖,情节离奇,描绘细腻,人物性格显明,充满浪漫主义色彩,是我国戏曲作品中非常著名的作品之一。

《牡丹亭》

明代传奇剧本。全名 《牡丹亭还魂记》,一名《还魂记》。共55出。汤显祖的代表作,也是 “临川四梦”中最负盛名的 一部作品。故事写南安太守杜宝之女杜丽娘自幼受封建礼教束缚,父母视她如掌上明珠,但又把她幽禁深闺,跟迂腐的老秀才陈最良读书。丽娘从 《诗经·关雎》描写的爱情中受到启发,在丫环春香的怂恿下,一同私游后花园。暮春三月,姹紫嫣红的大好春色使丽娘的生命意识苏醒,感受到青春的美好和价值,体会到青春一瞬即逝的无可奈何。后回闺房小憩,梦中与一手持柳枝的风流书生相见,两人在牡丹亭畔芍药栏前欢会。醒后感梦伤神,次日又至牡丹亭寻梦,找不见梦中情人,以此相思成疾,悒郁而亡。死前要求葬于花园梅树下,并在太湖石底藏了一幅自画像。杜宝升安抚使赴扬州任,在花园为女儿丽娘修 “梅花庵”。3年后,丽娘梦中情人柳梦梅到临安应试,路过南安,因病居留梅花庵,拾得丽娘画像,发现是梦中佳人。当夜丽娘鬼魂与梦梅再度幽会,梦梅依言掘墓开棺,丽娘起死回生,二人结为夫妻,同往临安。梦梅应试后携丽娘小像拜见岳父并报丽娘还魂喜讯,却被杜宝升当作盗墓贼,正要拷问,梦梅高中状元的消息报来,杜宝升拒认梦梅为婿。丽娘面见皇上陈情,皇上下旨,全家得以团圆。剧中成功地塑造了杜丽娘执著、坚定、追求爱情自由和个性解放的光彩照人的形象,通过杜丽娘和柳梦梅生死离合的爱情故事,反映了青年男女对爱情和幸福生活的渴望和追求,对封建礼教和封建婚姻制度进行了大胆批判。汤显祖在《牡丹亭题词》中说: “如丽娘者,乃可谓之有情人耳,情不知所起,一往而深,生者可以死,死可以生,生而不可与死,死而不可复生者,皆非情之至也。……弟云理之所必无,安知情之所必有邪!”这有起死回生的巨大力量的“至情”,是汤显祖所歌颂的真挚纯洁、生死不渝的爱情,是与程朱理学宣扬的封建伦理道德“存天理,去人欲”的观念水火不相容的,这惊心动魄的以“情”反“理”的斗争,体现出进步的时代思潮对程朱理学及黑暗社会现实的强烈批判精神,使《牡丹亭》达到爱情题材作品的思想高峰。全剧以梦境、幽冥世界、死而复生等奇幻、荒诞的情节表现其主题,充满浓郁的抒情浪漫主义精神,剧本取材于明代话本《杜丽娘慕色还魂》,经汤显祖加工创造,以缠绵细腻又热情奔放的一枝生花妙笔,使杜丽娘成为中国古典文学中最可爱的女性形象之一。剧本文辞典丽华美,融入六朝辞赋、唐诗、宋词典雅绮丽、含蓄蕴藉的风格,又加上元杂剧的本色,所以自然真切,感人至深,其中《惊梦》、《寻梦》中几支曲词历来为人所重,剧作问世后,成一时之盛。娄江俞二娘因读《牡丹亭》断肠而死,汤显祖有诗悼之。女伶商小玲在演《寻梦》一折时竟扑地而亡,可见《牡丹亭》感人魅力于一斑,其“敕赐团圆”的结局流入明传奇俗套,但无损于它已取得的杰出成就,至今昆曲舞台上《春香闹学》、《游园》、《惊梦》等出仍久演不衰,并被先后译成英、法、德、日、俄等国文字,声传海外,对当时和后世戏曲创作都产生了巨大影响。其明清刻本,多达20几种,以清晖阁、怀堂德“三妇合评”本最著名,《六十种曲》本流行最广。现在通行的是1962年中华书局上海所出《汤显祖集》中收入的整理本和徐朔方、杨关梅校注本《牡丹亭》(人民文学出版社1963年版)。

牡丹亭

全名《牡丹亭还魂记》。传奇剧本。明汤显祖作。写南安太守之女杜丽娘私出游园,梦中和书生柳梦梅相爱,醒后感伤至死。3年后柳至南安养病,发现丽娘自画像,深为爱慕,丽娘感而复生,两人终得结合。歌颂了丽娘追求幸福的斗争,揭露了封建礼教的罪恶。人物心理刻画细致,曲词优美,有突破南北曲旧格律之处,曾被译成多种外国文字。

牡丹亭

明传奇剧本。汤显祖作。全名《牡丹亭还魂记》,又名《还魂记》,共55出。取材于话本小说《杜丽娘慕色还魂》。写福建南安太守杜宝之女杜丽娘在家庭受到封建礼教的束缚,自幼被父母拘禁深闺,心情郁闷,后来她从所谓写“后妃之德”的《诗经·关睢》中凭直觉感到这是一首恋歌,于是,在侍女春香的纵恿下,她又偷游了后花园,园中自然风光唤醒其青春,意识到青春的美好和价值,对父母的拘束表现了不满。从花园回来后,梦中与书生柳梦梅在牡丹亭欢会相爱。醒后寻梦伤情,一病不起,终因殉情而死。3年后柳梦梅入京赴试,路过南安,拾到杜丽娘死前的自画像,深为爱慕,与其鬼魂相爱。后柳梦梅掘坟开棺使杜丽娘死而复生。复生后的杜丽娘同反对她和柳梦梅结合的父亲杜宝进行了斗争,后在皇帝过问下,杜丽娘与柳梦梅终得团圆。汤显祖在此剧《题词》中写道:“如丽娘者,乃可谓之有情人耳。情不知所起,一往而深,生者可以死,死可以生。生而不可与死,死而不可复生者,皆非情之至也。”这中间说的“情”,指人们的真正感情。剧作突出以情反理的斗争,体现了对程朱理学以及黑暗现实的强烈批判精神,剧作情节构想新奇,人物性格刻画生动细腻,曲词优美。此剧对后世也有很大的影响。不少剧作家模拟此剧的构思和曲文风格。至今此剧流传不衰,为广大人民所喜爱。有人民文学出版社1963年版校注本较为流行。

《牡丹亭》

传奇剧本。全名《牡丹亭还魂记》,也称《还魂记》、《还魂梦》或《牡丹亭梦》。明朝汤显祖的代表作,也是我国戏曲史上浪漫主义的杰作。剧本写南安太守杜宝之女杜丽娘春日游园,睡梦中与书生梦梅幽会,醒来为情思所扰,伤春而逝。三年后,柳梦梅到南安养病,发现丽娘自画像,深为爱慕,昼夜对画呼唤,丽娘感而复生。与柳梦梅结为夫妇。剧作吸取了短篇话本《杜丽娘慕色还魂》的基本情节,以浪漫主义手法成功塑造了杜丽娘的典型形象,揭露了封建礼教对青年男女的精神摧残,表达了他们渴求个性解放的呼声,曾引起广大青年女子的感情共鸣。因读剧本或演此剧,使女青年断肠而亡的传闻见于记载者甚多。此剧人物刻画细腻,唱词优美,并有突破南北曲旧格律之处,对后来的戏曲发展影响很大。昆剧常演的著名折子戏《游园惊梦》、《拾画叫画》、《春香闹学》等即出于此剧。《牡丹亭》在思想上和艺术上的成就,代表了我国明代剧本创作的最高水平。

《牡丹亭》

传奇剧本。又名 《还魂记》,全名《牡丹亭还魂记》。明汤显祖作,完成于万历二十六年 (1598)。取材于明代话本短篇小说 《杜丽娘慕色还魂》。写南安郡太守杜宝的女儿杜丽娘,游园散闷,梦中与书生柳梦梅相爱,醒后便为相思所苦,伤情而死。3年后,柳梦梅去临安赴试,经过埋葬杜丽娘的地方,她的鬼魂又与柳梦梅相会,并得再生,二人结为夫妇。杜宝拒不承认女儿的婚事,经杜丽娘一再坚持,再加上柳梦梅被点中状元,由皇帝做主,杜宝才相认了女儿、女婿。《牡丹亭》是汤显祖的代表作。女主角杜丽娘是古典戏曲中一个光辉的典型。剧作通过这个形象,传达了在明代封建专制主义的重压下,广大青年男女要求个性解放,争取爱情自由和婚姻自主的呼声,暴露了封建礼教的虚伪和腐朽,以及它对人们幸福生活和美好理想的摧残。是春天的大自然,唤醒了杜丽娘青春的活力。“这般花花草草由人恋,生生死死随人愿,便酸酸楚楚无人怨。” 唱出了她要求摆脱封建桎梏的心声。她的爱情,现实中不能实现,在梦幻中也要实现; 活着不能实现,到死后也要实现。她那种 “生者可以死,死可以生”的 “情”,象厉风和狂涛一样,可以冲破封建专制主义的一切樊笼和堤防。汤显祖通过杜丽娘同杜宝、甄夫人、陈最良等封建正统势力的冲突,用杜丽娘形象所包涵的全部艺术魅力,表达了 “情” 与 “理”之间不可调和的矛盾。汤显祖歌颂的 “真情” 是时代精神的体现,具有一定的社会内容,鼓舞着人们的斗争意志。它在历史上的进步性和战斗作用是不可低估的。《牡丹亭》 具有浓郁的浪漫主义色彩,人物刻画细致而深刻,风格 “婉丽妖冶,语动刺骨。” (王骥德《曲律》)《惊梦》、《寻梦》 等出曲词优美,脍灸人口,为古今评论家所称赞。王骥德称赞说 “其才情在浅深、浓淡、雅俗之间,为独得三昧。” 明吕天成 《曲品》 评 《牡丹亭》 说: “杜丽娘事甚奇。而著意发挥,怀春慕色之情,惊心动魄。且巧妙叠出,无境不新,真堪千古矣。” 《牡丹亭》 在中国戏曲文学史上占有重要地位。

《牡丹亭》

传奇剧本。又名《还魂记》,全名《牡丹亭还魂记》。明汤显祖作,完成于万历二十六年(1598)。取材于明代话本短篇小说《杜丽娘慕色还魂》。写南安郡太守杜宝的女儿杜丽娘,游园散闷,梦中与书生柳梦梅相爱,醒后便为相思所苦,伤情而死。3年后,柳梦梅去临安赴试,经过埋葬杜丽娘的地方,她的鬼魂又与柳梦梅相会,并得再生,二人结为夫妇。杜宝拒不承认女儿的婚事,经杜丽娘一再坚持,再加上柳梦梅被点中状元,由皇帝做主,杜宝才相认了女儿、女婿。《牡丹亭》是汤显祖的代表作。女主角杜丽娘是古典戏曲中一个光辉的典型。剧作通过这个形象,传达了在明代封建专制主义的重压下,广大青年男女要求个性解放,争取爱情自由和婚姻自主的呼声,暴露了封建礼教的虚伪和腐朽,以及它对人们幸福生活和美好理想的摧残。是春天的大自然,唤醒了杜丽娘青春的活力。“这般花花草草由人恋,生生死死遂人愿,便酸酸楚楚无人怨。”唱出了她要求摆脱封建桎梏的心事。她的爱情,现实中不能实现,在梦幻中也要实现;活着不能实现,到死后也要实现。她那种“生者可以死,死可以生”的“情”,像厉风和狂涛一样,可以冲破封建专制主义的一切樊笼和堤防。汤显祖通过杜丽娘同杜宝、甄夫人、陈最良等封建正统势力的冲突,用杜丽娘形象所包含的全部艺术魅力,表达了“情”与“理”之间不可调和的矛盾。汤显祖歌颂的“真情”是时代精神的体现,具有一定的社会内容,鼓舞着人们的斗争意志。它在历史上的进步性和战斗作用是不可低估的。《牡丹亭》具有浓郁的浪漫主义色彩,人物刻画细致而深刻,风格“婉丽妖冶,语动刺骨。”(王骥德《曲律》)《惊梦》、《寻梦》等出曲词优美,脍炙人口,为古今评论家所称赞。王骥德称赞说“其才情在浅深、浓淡、雅俗之间,为独得三昧。”明吕天成《曲品》评《牡丹亭》说: “杜丽娘事甚奇。而著意发挥,怀春慕色之情,惊心动魄。且巧妙迭出,无境不新,真堪千古矣。”《牡丹亭》在中国戏曲文学史上占有重要地位。

牡丹亭

在江西省大余县。因明代大戏曲家汤显祖作《牡丹亭》(即《还魂记》)而蜚声海内外。汤显祖(1550-1616),字义仍,号海若,临川(今江西临川人)。除《牡丹亭》外,还有著述多种。原亭20世纪20年代毁于战乱。现已重建包括“十大景观”的建筑群,古朴典雅,供游客观览。

《牡丹亭》mu dan ting

Peony Pavilion→汤显祖 (Tang Xianzu)

牡丹亭

传奇剧本。明代汤显祖撰。作者曾任南京礼部主事,因抨击当权者被劾罢官、隐居著述。他的代表作《牡丹亭》通过杜丽娘和柳梦梅的神奇爱情故事,鞭挞了吃人的封建礼教。剧中女主角杜丽娘是太守之女。因封建卫道士父母阻挠她的爱情,致使忧郁含恨死去。冥府判官同情她的遭遇,让她死去复生,和柳梦梅结成了伴侣。明代统治者极力提倡封建道德,大肆表彰妇女贞节, 《牡丹亭》反封建礼教的主题思想具有强烈的社会意义。

- 说天是什么意思

- 说天者莫辩乎《易》,说事者莫辩乎《书》,说体者莫辩乎《礼》,说志者莫辩乎《诗》,说理者莫辩乎《春秋》。是什么意思

- 说天话是什么意思

- 说天说地是什么意思

- 说天鸡是什么意思

- 说天鸡 - 〔唐〕罗隐是什么意思

- 说夫是什么意思

- 说头是什么意思

- 说奇字是什么意思

- 说奉承的话是什么意思

- 说奉承的话,表现出讨好的样子是什么意思

- 说好了是什么意思

- 说好儿是什么意思

- 说好听的话是什么意思

- 说好听的话去迎合讨好别人是什么意思

- 说好听的话,讨别人欢心是什么意思

- 说好和坏的各占一半是什么意思

- 说好嫌歹是什么意思

- 说好话是什么意思

- 说好话儿是什么意思

- 说好说歹是什么意思

- 说好说瞎[xa]是什么意思

- 说委是什么意思

- 说姚合《寄紫阁无名头陀(自新罗来)》五律是什么意思

- 说娶孟玉楼是什么意思

- 说婆子是什么意思

- 说婆家是什么意思

- 说媒是什么意思

- 说媒三家好,过后两家亲是什么意思

- 说媒拉纤是什么意思

- 说媒拉纤儿是什么意思

- 说媒红是什么意思

- 说媳妇儿是什么意思

- 说媳妇子是什么意思

- 说孔稚圭《游太平山》是什么意思

- 说字之训诂是什么意思

- 说学斋是什么意思

- 说学斋稿是什么意思

- 说学斋经说是什么意思

- 说学逗唱是什么意思

- 说学龄“误差”是什么意思

- 说安堂是什么意思

- 说安堂集是什么意思

- 说宋祁《凉蟾》是什么意思

- 说完是什么意思

- 说官是什么意思

- 说官话是什么意思

- 说实话是什么意思

- 说实际做不到的空话是什么意思

- 说客是什么意思

- 说客儿是什么意思

- 说客套话是什么意思

- 说客气话是什么意思

- 说家业是什么意思

- 说家克计是什么意思

- 说宽心话儿是什么意思

- 说寒话是什么意思

- 说寡嘴是什么意思

- 说导是什么意思

- 说小话是什么意思