灌溉技术irrigation technique

按照作物需要,及时合理地灌水到田间而采取的技术措施。古代的灌溉技术有地面灌溉、地下灌溉、水温调节、丘陵区节水灌溉和防冲防淤等技术。

地面灌溉 分畦灌、沟灌和淹灌等灌水方式。在菜园地上很早就采用畦灌了。《孟子·塍文公下》载有勤于“夏畦”之句,说明最迟在战国时已进行治畦灌园了。河南淮阴出土的西汉陶院落模型,在其侧院的园地上布置有水井和畦田,每两块畦田间有支渠高出畦面,可自流放水入畦。北魏《齐民要术·种葵篇》有对畦灌的具体要求。文中说,春种葵菜,先作四周有土埂的低畦。要求畦的规格较小,“畦长两步、广一步”。认为畦过大,水难灌均匀,人不好操作。畦作好后灌水使土壤湿透,待水渗掉,再下葵子。在葵生长期间也常灌水入畦。当时种植其他蔬菜也常采用小畦灌溉。古代一些灌区灌溉大田作物常采用大畦灌溉,畦的具体尺寸缺乏记载。陕西泾惠渠解放前灌水畦一般长300多米,畦宽一二十米不等。沟灌的产生与历史上垄作的农田结构有关。周代时采用畎(沟)、亩(垄)相间的垄作结构种植作物已较普及。当时畎的尺寸为深1尺、广1尺。可能沟灌就起始于这一时期。后代常利用垄作进行沟灌。《氾胜之书》记载,区种瓠时,不直接在坑中浇水,而是在种瓠的坑(小区)周围开挖小渠,深四五寸,注水入渠中,通过“遥润”,供给瓠株水分,这也是采用了沟灌的方法。淹灌多用在水稻种植上。《诗经》中有“滮池北流,浸彼稻田”的记载。“浸彼稻田”就是淹灌,说明西周时水稻田已采用淹灌了,此法的应用起始当更早。古代农书中对水稻田的淹灌技术多有论述,要点是稻田田丘不宜大,这样易于平整土地使田中水深浅均匀;要随气候变化及水稻不同的生长期控制水层深浅。

地下灌溉 地下暗渠使用很早,殷商时城市中已铺设地下陶管水道,如安阳殷墟、郑州洛达庙商代遗址中都有发现。利用“渗灌”原理的地下灌溉在西汉时也有了记载。《氾胜之书》中载:区种瓜时,以三斗瓦瓮埋在科(小区)中央,使瓮口高与地平,瓮中注满水,再在瓮的外面四周各下一瓜子,以瓦盖住瓮口。如瓮中水减少,随即添加水,经常保持瓮中水满,通过瓦瓮的渗透作用,可均衡地供给瓜株水分,这样土壤不会产生板结现象,避免了水分流失,减少了蒸发,节省了灌溉水量。山西临汾县山麓地带的龙子祠修筑利用泉水的地下灌溉网至少也有数百年的历史了。其方法是把坡地修成梯田,在地里先铺一层15~20厘米的卵石,卵石层中纵横交错地布置一些小水沟,沟的下游末端设有节制闸;然后在卵石层上铺一层约10厘米厚的玉米秆或麦秸,再在其上垫40~60厘米厚的土层,需要灌溉时,关住下游末端的节制闸,使小沟中的水位升至卵石层以上,水借毛细管作用向上浸润土壤,供作物吸收利用;不需灌溉时,打开节制闸,泉水就经小沟排走。

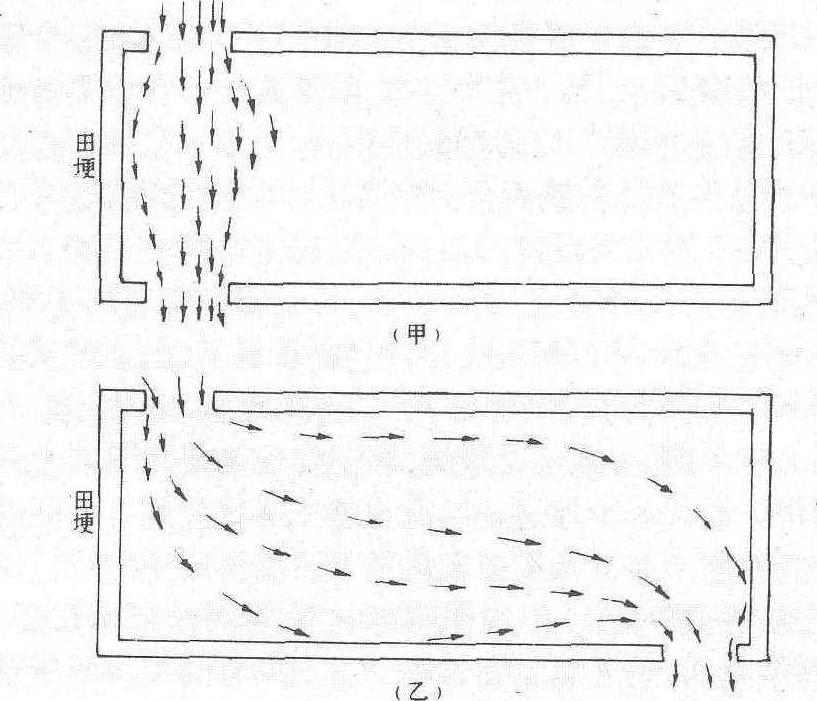

灌溉水温调节 西汉时已对水温进行调节,以适应作物的需要。《氾胜之书·稻》中有用“水道相直”来保温;用“水道(相)错”来降温的记载,即利用稻田进出口方位变换来控制稻田的水温。水稻初种时,气温还不大高,此时水稻田中水层浅,受日照后易提高温度,有利于稻苗生长。而灌溉的水温低,为了保持稻田的温度,应把田埂上的进水口和出水口安排在田块的一边,这样对整个田块中的水牵动较少,水温较能保持。夏至以后,气温过高,就应把进水口和出水口错开。即一在上角,一在下角,使水流斜穿过田面,利于降低田块中的水温(见图)。汉代对旱作物的灌溉水,也注意到水温调节问题。《氾胜之书·麻》中讲到热天用井水浇大麻,因井水温度低,要“曝井水,杀其寒气以浇之”。清代福建屏南县地方志中,记载有提高冷泉温度灌溉稻田的方法。即在田边另开水沟一条,泉水经过沟道再入稻田,各块稻田之间不串灌,利于提高稻田水温。清《救荒简易书》介绍了投礜石、硫磺或马粪入井中,使寒水变暖,灌溉作物能提早成熟的方法。

稻田调节水温

丘陵地灌溉技术 南宋陈旉《农书·薅耘之宜篇》总结了丘陵地水稻田在薅耘时,控制水走失的方法:先在最高处蓄水,勿使水走失。耘田时,自最低的一块田放干水先耘,耘后烤田,然后灌水,依次向上逐块田耘薅,这样“浸灌有渐,即水不走失”,可以从容地耘田。认为不能上下各丘同时放水耘田,因稻田中水已走失,不免草率耘田,万一遇上多日没雨,无水灌溉,庄稼“失者十常八九”。这是针对丘陵区水易流失,而总结的配合耕作措施的节水灌溉方法。此外,元王祯《农书》记载了梯田在引高处流泉时,为防止水流冲坏田块,泥沙淤壅作物,在泉水流入田块处设水篣(即竹箕、竹笼或木筐),以承流泉,可留沙透水,而不坏田。

灌溉技术

irrigation technique

- 中华人民共和国增值税条例(草案)是什么意思

- 中华人民共和国增值税条例(草案)实施细则是什么意思

- 中华人民共和国增值税条例(草案)实施细则是什么意思

- 中华人民共和国外交史是什么意思

- 中华人民共和国外交特权与豁免条例是什么意思

- 中华人民共和国外交特权与豁免条例是什么意思

- 中华人民共和国外交特权与豁免条例是什么意思

- 中华人民共和国外交特权与豁免条例是什么意思

- 中华人民共和国外交特权与豁免条例是什么意思

- 中华人民共和国外交部是什么意思

- 中华人民共和国外商投资企业会计制度是什么意思

- 中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法是什么意思

- 中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法是什么意思

- 中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法是什么意思

- 中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法是什么意思

- 中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法实施细则是什么意思

- 中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法实施细则1991是什么意思

- 中华人民共和国外商投资企业财务管理规定是什么意思

- 中华人民共和国外商投资企业财务管理规定是什么意思

- 中华人民共和国外国中央银行财产司法强制措施豁免法是什么意思

- 中华人民共和国外国人人境出境管理法是什么意思

- 中华人民共和国外国人人境出境管理法是什么意思

- 中华人民共和国外国人入境出境管理法是什么意思

- 中华人民共和国外国人入境出境管理法是什么意思

- 中华人民共和国外国人入境出境管理法实施细则是什么意思

- 中华人民共和国外国人入境出境管理法总则是什么意思

- 中华人民共和国外国人入境出境管理法总则是什么意思

- 中华人民共和国外国人入境出境管理法附则是什么意思

- 中华人民共和国外国人入境出境管理法附则是什么意思

- 中华人民共和国外国企业所得税法是什么意思

- 中华人民共和国外国企业所得税法是什么意思

- 中华人民共和国外国企业所得税法是什么意思

- 中华人民共和国外国企业所得税法是什么意思

- 中华人民共和国外国企业所得税法是什么意思

- 中华人民共和国外国企业所得税法施行细则是什么意思

- 中华人民共和国外汇管理暂行条例是什么意思

- 中华人民共和国外汇管理暂行条例是什么意思

- 中华人民共和国外汇管理暂行条例是什么意思

- 中华人民共和国外汇管理暂行条例是什么意思

- 中华人民共和国外汇管理暂行条例是什么意思

- 中华人民共和国外汇管理暂行条例是什么意思

- 中华人民共和国外汇管理条例是什么意思

- 中华人民共和国外汇管理条例是什么意思

- 中华人民共和国外资企业法是什么意思

- 中华人民共和国外资企业法是什么意思

- 中华人民共和国外资企业法是什么意思

- 中华人民共和国外资企业法是什么意思

- 中华人民共和国外资企业法是什么意思

- 中华人民共和国外资企业法是什么意思

- 中华人民共和国外资企业法是什么意思

- 中华人民共和国外资企业法是什么意思

- 中华人民共和国外资企业法是什么意思

- 中华人民共和国外资企业法是什么意思

- 中华人民共和国外资企业法实施细则是什么意思

- 中华人民共和国外资企业法实施细则是什么意思

- 中华人民共和国外资金融机构管理条例是什么意思

- 中华人民共和国外资金融机构管理条例是什么意思

- 中华人民共和国外资金融机构管理条例实施细则(试行)是什么意思

- 中华人民共和国大事典是什么意思

- 中华人民共和国大事日志是什么意思