渔歌子

唐教坊曲名。后用作词牌。又名《渔父》、《渔父乐》。有单调、双调两体。单调二十七字,四平韵。又有变格,二十五字,三仄韵。双调五十字,上下阕各四仄韵或三仄韵。又曲牌名。南曲入越调引,字句格律与词牌双调上阕略同。参见“常用词谱”类。

渔歌子

又一体

渔歌子

唐教坊曲,用作词调。崔令钦《教坊记》与敦煌写卷中“渔”作“鱼”,《花间集》以后均作《渔歌子》。应起源于民间歌曲。《云谣集杂曲子》有此调传辞二首,日本桥川氏藏本敦煌写卷亦有此调传辞二首,其中“洞房深”一首应为正格,双调,五十字,上、下片同,各六句四仄韵,为三三七三三六句式。其他如“睹颜多”一首,下片第二句添一字为四字句;“绣帘前”一首,下片第五句添二字为五字句,所添均为衬字。任二北《敦煌曲初探》云:“本调实为后来类此诸调之总源,敦煌四辞之写作时期,可能在张志和之前。”并谓张志和《渔父》合于其三三七句式而变易其平仄,苏轼《渔歌子》合于其三三六句式而另加末二句,而结句六字,仍同本调。《词律》卷一、《词谱》卷一注本调又名《渔父》,将两调相混,殊非。《词谱》列顾敻“晓风清”一体,句韵全同敦煌词正格。《词律》、《词谱》俱列孙光宪“泛流萤”一体,上、下片第五句均不用韵。参见《渔父》条。

渔歌子

张志和

西塞山前白鹭飞,桃花流水鳜鱼肥。青箬笠,绿蓑衣,斜风细雨不须归。

张志和在唐肃宗时曾待诏翰林,授左金吾卫录事参军。坐事贬官,后不复仕,放浪江湖间,以船为家,来往苕、霅二溪之间,自号烟波钓徒。《新唐书》本传称其“每垂钓,不设饵,志不在鱼也。”亦善画,出常格之外,入逸品。尝为《渔歌子》卷轴,“随句赋象,人物、舟船、鸟兽、烟波、风月,皆依其文,曲尽其妙。”(《唐朝名画录》)

西塞山有二,一在湖北,刘禹锡《西塞山怀古》是;一在浙江吴兴,张志和此词是。作者是画家,小词写景亦如画,首先妙于设色:白的水鸟,红的桃花,青山绿水中著青箬笠、绿蓑衣,色彩是十分鲜明的,而这幅鲜明的图画,又笼罩在烟雨之中,在清晰与胧朦之间,透明与模胡之间,效果有如水彩画。其次,景中有动静的对比:山青水绿间鸟在飞、水在流、鱼在游,更具生动的效果。词中最警策的句子还是末句的画龙点睛——“斜风细雨不须归”,表面上看,似乎也可以说是反映渔民生活的辛苦,然而不然,“斜风细雨”并非大风大浪,在这种细雨绵绵的天气里,水中缺氧,鱼儿多浮在水面,所以杜甫《水槛遣心》道“细雨鱼儿出”,是十分细致的观察,“斜风细雨”,正是垂钓撒网的好天气,怪不得古画中之渔翁多著蓑笠,同样是来自艺术家对生活的细致观察。而“不须归”三字,则写出了一种陶然自适的生活情态,和一种远弃名利的思想内容。它表现了一种无视困难不肯回头的决心(比较张旭《山中留客》“山光物态弄春晖,莫为轻阴便拟归”可见斜风细雨也能成为改变初衷的理由);它表现了一种很高的兴致,吾人探幽访胜纵遇阻挠而欲罢不能时,每有类似心情。有“不须归”三字作骨,就比纯乎写景之作(如《神情诗》),自然更多一重意味——古代诗人是很注重这一点的,它如杜甫《绝句(两个黄鹂鸣翠柳)》最后二句中包含着思乡的情思,就比一般写景之作耐人寻味。

据《金奁集》曹之忠跋及《西吴记》称,志和此词作于湖州,刺史颜真卿等时贤为之倾倒,一时和者甚众。后来此词流传日本,能汉诗者亦和之甚众。其间尽有可传之作,然卒未传,其原因就在于张志和此词已经“盖帽”。

渔歌子

这是一首怨妇词,内容及风格与《怨春闺》很相近,都是写妻子不被丈夫爱,妻子心中的怨愁。

“绣帘前,美人睡”写出时间已经很晚了,漂亮的少妇已经在屋里睡着了,但她的丈夫还没有回家。

“庭前子频频吠。雅奴白,玉郎至,扶下骅骝沉醉。”院子里的小狗在不停地叫唤着,说明有人来了,家奴通报说,新郎回来了,但是却喝得酩酊大醉,人事不省,家奴把他从赤色的骏马上扶下来。

“出屏帏,整云髻。莺啼湿尽相思泪”,尽管少妇已经睡着了,但新郎回来的通报,使她赶紧从屋里出来,整理一下零乱的头发,迎接自己为之伤心,苦苦等待的丈夫。“莺啼湿尽相思泪”这一句语意很难理解,古诗云 “子规夜半犹啼血,无奈东风唤不回”。子规啼血,人之共识,黄莺与子规的叫声相差甚异,黄莺的叫声悦耳动听,黄莺叫时也不出血,这个比喻不贴切,所以,我们勉强认为这是思妇听到黄莺的啼叫而产生的伤感。“女为悦己者容”,思妇在半梦半醒之间,还 “整云髻”,说明她对自己的丈夫是真心的,同时也希望她的丈夫能欣赏她的美,然而令人心酸的是,她的丈夫早已酩酊大醉,物我皆非,对她的这种细心和她的美丽一定视而不见。

“共别人好,说我不是,得莫辜天负地”,这三句可能是思妇数落自己的丈夫,说他跟别的人相好,并且肆意诽谤侮辱自己的妻子,思妇以天地为证,说明自己是无辜被冤枉,从思妇见到自己丈夫的神态举止,她可能真是在蒙受不白之冤,但现在她的丈夫已经醉不成形,所以她的解释是不可能被丈夫理解的。

从词的内容我们可以判定,这位女主人是位美丽、多情、忠贞、温柔的妻子,她为不被丈夫理解而苦恼,她的家庭状况也是相当富裕的,如她家吠叫的子就是一种专门供人玩弄的小狗,如果在一般朝不保夕的人家,根本就谈不上养这种宠物。

在艺术表现上,通晓畅明,以俗见雅,通篇没有用典,没有艰涩生僻之辞,基本上是妇孺皆知的口语,遣词流易,不苦心雕琢,以寻常语道寻常事,却体事入微,鞭辟入理。

这首歌辞在手法的多样性的运用上,显得单一,这是此歌辞不足之处。

渔歌子

这首词写出一个少妇对久出不归的丈夫的愁怨。他的丈夫别她而去,在外长期不归,留少妇一个独守空闺,少妇触景感怀,慨叹青春将逝,心上人又背信弃义,烦恼怨恨之情油然而生。

开篇勾勒出一幅和谐欢快的风景画,春天小雨晰晰沥沥地下着,香风徐徐扑面而来,帘子外边黄莺欢快唱着动听的歌,置身此情此景中,一定使人愉悦欢快,其乐无穷。出乎人意料的是作者笔锋一转,快意皆无,“伴孤屏,无语笑,寂对前庭悄悄”。她无情无绪,孤孤单单对着屏风一言不发,眼望前庭,透过蒙蒙细雨,怅然若失,逼真入微地勾画出主人公怅悯、凄绝,近乎绝望的痛苦。“哀莫大于心死”,帘外黄莺悦耳动听的歌,女主人公却全然不觉,可见其心中的无限凄凉,美景佳境与她的孤寂冷清,怨尤重重,愁绪满怀,形成强烈对照。

“当初去,向郎道,莫保青娥花容貌。”意谓:当初离别之时,在我们情笃意深之时,我曾向你请求,日后不要使我如花似玉的容颜一个人在深闺空阁中白白流逝,而应当珍惜青春,像并蒂莲、比冀鸟那样长相伴,长相守,欢娱如华时光。“青娥”,指青年女子。杜审言 《戏赠赵使君美人》诗: “红粉青娥映楚云,桃花马上石榴裙。”

“恨狂夫,不归早,教妾实在烦恼”,这一句是发自心底的怨恨,而其中掺杂着爱恋的成分,爱之愈深,恨之愈切,少妇烦恼,是因为她对心上人有所思,有所爱,否则也不必在银屏前相思怅悯。但对自己心上人一别无期,恨他为什么不早早回来,这种绝情,使少妇产生难以排解的幽怨。

这首词抒写离愁别恨,以景反衬情,以情传声,情景交融,物我相化。以景开篇。写景完全是为了用情,所写景物“春雨”、“香风”、“莺啼”等,都是为了以景物抒怨情,上片中虽一字未言悲愁,却在无言中将主人公等待心上人那种惆怅难耐之情表现得淋漓尽致。就像《姜斋诗话》中所言“以乐景写哀,以哀景写乐,一信增其哀乐”。

下片直抒离愁别恨,这种敢爱敢恨,表现了女主人公对幸福生活的追求,在《诗经》里能找到一些,但从汉代以后,除了极少数乐府民歌外,简直是凤毛麟角。因为在古代,以父系为中心的社会,丈夫主宰妻子的命运,抛弃对方是男性的特权。沉重的封建纲常礼教,像锁链一样牢牢地锁住了她们的心扉,女性的心灵被扼杀了。因此她们对自己的爱与恨,只能像杜丽娘在《牡丹亭·惊梦》中写的那样“良辰美景奈何天,赏心乐事谁家院”婉转含蓄。

这首词由景及情,感情逐渐升华,词语精练,并富有表现力。写景写情既有雅士文人创作的特点,又富含民歌风味。像民歌一样没有深奥的典故,华丽的词藻,用直抒胸臆的手法,使真情实感得到自然流露。但音律和谐,对比手法,虚与实手法的运用,都到恰到好处。因此,这篇作品,细细品味,回味无穷。

渔歌子

(唐)张志和

西塞山前白鹭飞,桃花流水鳜鱼肥。青箬笠①,绿蓑衣②,斜风细雨不须归。

西塞山在湖州市西南,山下有溪,因作者的这首《渔歌子》词而闻名。此词笔墨洗练,形象鲜明,描绘出一位遁迹江湖、怡情山水的隐士形象,充满诗情画意。除了质朴清秀的民间文学气息外,还突出表现了古代高蹈文人寄情山水的淡泊、澄洁的高情远意,所以历来为人们所传诵,清人刘熙载曾称其词“风流千古”、“妙能造化”(《艺概》)。日本嵯峨天皇于弘仁十四年(长庆三年,823)作《和张志和〈渔歌子〉五首》,日本之填词滥觞于此。

【作者】

张志和,唐代诗人。初名龟龄,字子同。婺州金华(今属浙江)人。乾元、上元间游太学,举明经,肃宗时待诏翰林,授左金吾卫录事参军,因事贬南浦尉,遇赦还,浪迹江湖,隐于会稽多年,自号烟波钓徒、玄真子,善歌词,能书画,大历九年在湖州刺史颜真卿幕,撰《渔歌子》词五首,众和之,后不知所终,宪宗曾写真求访。原著《玄真子》散佚,《全唐诗》录其诗词九首。

【注释】

①箬(ruo)笠:用竹篾、箬叶编制的斗笠。②蓑(suo)衣:用水草或棕毛编织的雨衣。

《渔歌子》

《渔歌子》

张志和

西塞山前白鹭飞①,桃花流水鳜鱼肥②。青箬笠③,绿蓑衣④,斜风细雨不须归。

【注释】 ①西塞山: 在今浙江吴兴县西。白鹭:白鹭鸶,一种水鸟,好群居,多出没于湖沼水田。②鳜(gui桂)鱼:一种味道鲜美的淡水鱼。③箬(ruo弱) 笠: 用箬叶或竹篾编成的斗笠。④蓑衣: 用棕毛或草编成的雨衣。

【赏析】 这是一首描写渔父生活的词作。渔父,早在战国时期屈原、庄子笔下,就成为遁迹江湖、醉心山水的隐士形象的象征了。但同样是写渔父,表现对隐逸生活的欣羡,不同作家在不同心境下也会写出不同的风貌。中唐著名诗人柳宗元写过一首《江雪》诗,诗中所要表现的是渔翁独自在寒冷的江心垂钓这样一种超然物外、清高孤傲的品性,所以尽量写背景的广大寥廓和沉寂幽静: “千山鸟飞绝,万径人踪灭”,突出渔翁的“孤”与 “独”。而张志和笔下的渔父,却是作者带着醉心山水的乐观情绪和亲切感去描写的,字里行间都浸透着一种渔父隐迹江湖之乐。一个“乐” 字,构成了他这首词的主旋律。

一开篇“西塞山前白鹭飞,桃花流水鳜鱼肥”,在意象的选取上就与柳诗大异其趣:青青的西塞山,尽情飞翔的白鹭,落英缤纷的春水,嬉戏畅游的鳜鱼,一切都洋溢着勃勃生机。这两句虽纯是写景,但渔父之乐却也尽在其中。诗人以鲜明秀丽的色彩,富于动态的物象,捕捉春天的信息,展现春天的图画,把自己对山水之美的发现与执著、陶醉与欢乐统统寄寓其中。

前两句以浓墨重彩给整幅画面涂上一层欢乐的底色,然后才把这幅江南春汛图中的中心人物推上前台,直接点明渔父之乐:“青箬笠,绿蓑衣,斜风细雨不须归。”山水如此清明秀丽,怎能不使头戴青箬笠,身着绿蓑衣的渔父流连忘返,悠然心醉呢!这里,“斜风细雨不须归”一句最富远韵,是表现渔父之乐的点睛之笔。试想,一个只会欣赏风和日丽中的江南美景的渔父,又何足为奇呢! 独有在斜风细雨中依然从容忘情地沉浸在充满诗情画意的山水景色里,才能充分显示出渔父之乐的真切自然和不同凡响。

这首词在艺术表现上颇得文人泼墨画之三昧。词人是通过“一切景语皆情语”、以词入画的手法,信笔挥洒,将渔父之乐尽情诉诸于笔端。虽然从着色上,词中点染了艳丽的桃花,青色的箬笠,碧绿的蓑衣,显得过于明丽,但由于在构图上以遥远的青山、深长的春水作背景,境界就十分开阔幽深。而在色调上又将全幅画面笼罩在一片烟雨迷蒙之中,模糊了景物的边际轮廓,这就使词人笔下的画面能产生出水墨淋漓的视觉效果。所谓“诗中有画,画中有诗”,其实就是要求在一个相对凝固的空间状态、在一个静止的瞬间,表现时间的流动,表现足以让人受到感染的情感的波澜,张志和的这首词正是把绘画的空间状态与诗歌的情感流动结合在一起,又借助于泼墨写意的笔法透露出醉心山水的无穷乐趣,给人以强烈的感染的。刘熙载说这首词 “风流千古”,“妙通于造化”(《艺概》卷四),大概就是指词人在这样一帧小小的画幅中,以毫不费力之笔,充分写出自己对大自然的深挚爱恋,写出醉心山水的无限欢乐之情吧。

渔歌子

[1]《渔歌子》是唐教坊曲名,单调,二十七字,五句四平韵。这是张志和最好的一首,曾流传日本,获得盛誉。张志和(公元730~810),初名龟龄,字子同,婺州(今浙江金华)人。年十六,举明经,待诏翰林,授左金吾卫录事参军,坐事贬官,退隐江湖,自称“烟波钓徒”。善歌词,工书画,能击鼓、吹笛。他是文人词的最早作者之一。今存《渔歌子》五首。

[2]西塞山:在今浙江吴兴西。鳜(gui)鱼:俗作桂鱼,名贵的淡水鱼,味鲜美。

[3]箬(ruo)笠:用竹篾和箬竹叶编成的斗笠。蓑衣:用草或棕毛编织的雨衣。

作者归隐江湖,词中表现了对自然景物的喜爱,对自由生活的欣悦,以及潇洒、恬淡、融怡的胸襟。他用轻松的笔触,直笔淡彩,抓住江南水乡的特征性很强的景物,以浅显、曲雅、凝练而自然的语气,寥寥几笔,勾画出一幅形象鲜明、境界全出的图画。他又运用字词的色彩唤起读者视角的想象,青山、绿水、白鹭以及烟雨迷茫中的青笠、绿蓑,色彩谐调,并且寄寓了自己的人格和情怀。当时文人词尚在初创阶段,这个词牌的形式与七言绝句很相近,只是将古七绝的第三句断开为两个三字句,别有音乐效果和情致韵味。

渔歌子

词牌名。一作鱼歌子,又名渔父、渔父词、渔父乐。单调。原为唐教坊曲名,后用作词牌。始于唐张志和。《唐书·张志和传》:“志和居江湖,自称‘烟波钓徒。’”“尝撰渔歌,宪宗图真求其歌,不能得。”

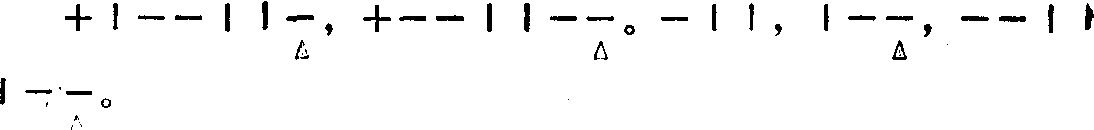

全词5句27字。第一、二、四、五句押韵,均用平声韵。第三、四句为三字句,例用对偶。常用格体为:

仄平平仄仄平(韵),平仄仄平平(韵)。平仄仄,仄平平(韵),平仄仄平平(韵)。

渔歌子

魏承班

柳如眉,云似发,鲛绡雾

笼香雪。梦魂惊,钟漏歇,窗外晓莺残月。 几多情,无处说,落花飞絮清明节。少年郎,容易别,一去音书断绝。

笼香雪。梦魂惊,钟漏歇,窗外晓莺残月。 几多情,无处说,落花飞絮清明节。少年郎,容易别,一去音书断绝。词写女子相思,缠绵悱恻。首三句旖旎之笔写女子容貌。接下三句写女子梦魂被惊,惆怅孤独之情见于言外。下片将感情推向高峰,用女子口吻道出其满腔的孤独和怨恨。另外,下片的女子多情与少年郎之薄情又形成鲜明对照,意蕴又加深了一层。

渔歌子

词牌名。一作《鱼歌子》,又名《渔父》、《渔父词》、《渔父乐》。单调。原为唐教坊曲名,后用作词牌。始于唐·张志和。《唐书·张志和传》:“志和属江湖,自称‘烟波钓徒’。每垂钓不设饵,志不在鱼也。尝撰渔歌,宪宗图真求其歌不能得。”

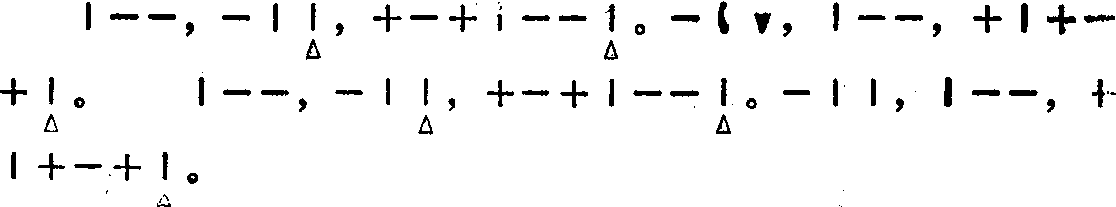

全词五句二十七字。第一、二、四、五句押韵,均用平声韵。第三、四句为三字句,例用对偶。常用格体为:

(平)仄平平仄仄平 (韵),(平)平(平)仄仄平平(韵)。平仄仄,仄平平 (韵),(平)平(仄)仄仄平平(韵)。

- 水平梯田试验研究是什么意思

- 水平沟埂是什么意思

- 水平沟整地是什么意思

- 水平流动是什么意思

- 水平测量员是什么意思

- 水平照明灯是什么意思

- 水平状态指示器是什么意思

- 水平的公平是什么意思

- 水平直径是什么意思

- 水平直线飞行是什么意思

- 水平相当是什么意思

- 水平着路是什么意思

- 水平箭。是什么意思

- 水平线是什么意思

- 水平线下是什么意思

- 水平线构图是什么意思

- 水平线段消灭点是什么意思

- 水平线消灭点是什么意思

- 水平线结构是什么意思

- 水平细胞是什么意思

- 水平结构是什么意思

- 水平考试是什么意思

- 水平能见度是什么意思

- 水平腾越是什么意思

- 水平腿是什么意思

- 水平舵是什么意思

- 水平苗漠漠,烟火生墟落。是什么意思

- 水平螺旋是什么意思

- 水平衡是什么意思

- 水平衡调节是什么意思

- 水平角是什么意思

- 水平贸易是什么意思

- 水平贸易与垂直贸易是什么意思

- 水平距离是什么意思

- 水平转弯是什么意思

- 水平轰炸是什么意思

- 水平迁移是什么意思

- 水平运动是什么意思

- 水平运送是什么意思

- 水平遮障是什么意思

- 水平阶整地是什么意思

- 水平降低是什么意思

- 水平降水是什么意思

- 水平震是什么意思

- 水平震动(地震)是什么意思

- 水平静的样子是什么意思

- 水平面是什么意思

- 水平飞行是什么意思

- 水平高是什么意思

- 水平高的徒弟是什么意思

- 水平高,程度深是什么意思

- 水平高,能力强的人是什么意思

- 水年成是什么意思

- 水广则鱼大是什么意思

- 水广大无边的样子是什么意思

- 水广大的样子是什么意思

- 水广大苍茫的样子是什么意思

- 水广远的样子是什么意思

- 水广阔无边是什么意思

- 水广阔无际的样子是什么意思