消费者剩余xiāo fèi zhě shèng yúизл телей

телей

消费者剩余

福利经济学的重要分析工具之一。消费者对某种物品或劳务,愿意支付的价格超过他实际支付的价格的差额。或消费者从某种物品或劳务上获得的满足,大于他付出的代价。马歇尔最初创用,并从这个概念推导出政策结论:政府收益递减的商品征税,税额大于失去的消费者剩余,用部分税额补贴收益递增的商品,所得消费者剩余将大于其补贴。

消费者剩余Consumer Surplus

消费者在购买商品或劳务时,所愿意支付的数额与他实际所付出代价的差额。它最早由法国工程师杜皮特(1804~1866) 在《公共工程效用的测量》 (1844) 一文中提出,最有名的是分别有英国经济学家马歇尔和希克斯所提出的 “马歇尔消费者剩余”和“希克斯消费者剩余”。根据边际效用递减规律,随着人们对商品或劳务拥有量的增加,每增加一个单位所带来的效用将逐渐减少;但他在实际购买时所付出的价格却是由最后一个单位的边际效用所决定的。因此,在他所愿意付出的金额(对称于他所获得的总效用) 和实际支付额之间就存在一个差额,这个差额是一种没有付出代价、由他的购买行为所带来的 “超额满足”,即剩余。这是“马歇尔消费者剩余”的基本内容。除了马歇尔的分析外,英国经济学家希克斯还提出了消费者剩余的另一种定义,即消费者在价格降低后所获得利益的货币表现、也就是同样满足的补偿变量。假定货币的边际效用不变,则希克斯消费者剩余等价于马歇尔消费者剩余; 假定货币的边际效用同商品一样是递减的,则二者并不相同: 当价格下降时,希克斯消费者剩余要大于马歇尔消费者剩余;当价格上升时则相反。

消费者剩余Consumer's Surplus

“生产者剩余”的对称。消费者在消费某种商品或劳务时愿意支付的最高价格与他实际支付的价格之差。例如,假定一个消费者愿为1磅牛排最多支付3美元,而他实际只支付2美元,这节约的1美元就是他的消费者剩余。把所有的消费者剩余加总起来就得到总消费者剩余。西方经济学认为,消费者剩余的产生是由于消费者对同一种商品的不同数量评价不同,从而他对这种商品的不同数量所愿意作出的最大支付也不同。在厂商不能对消费者索取差别性价格的条件下,决定市场价格的是边际购买者(或边际购买量)。那些非边际购买者(或非边际购买量)就可以获得额外的“津贴”,即产生消费者剩余。

消费者剩余

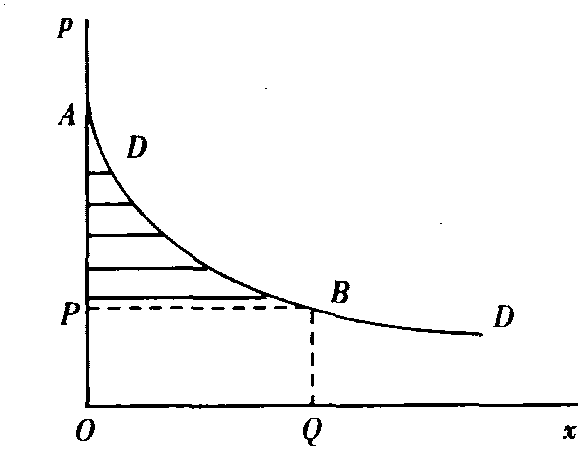

在效用与经济福利分析中,消费者为获得一定数量的某种商品(或服务)所愿意支付的最高款额与其实际支付款额之间的差额。就单位商品(或服务)来说,消费者剩余是消费者愿意接受的最高价格与市场价格之间的差额。它被用以测度消费者从消费某种商品(或服务)中所获得的总的净收益。以一位消费者去听某交响乐团的音乐会为例,图中纵轴表示价格,横轴表示音乐会的场次数量。设每场票价均为100元。当他渴望去听首场演出时,他认为这场音乐会值500元,即愿意为这场音乐会支付的最高价格为500元(以A点表示),而他实际支付票价100元,这样他获得了400元的消费者剩余。当他去听第二场时,仍然很有兴趣,但兴趣比首场略有下降,即边际效用略有减少,这时他认为第二场音乐会值400元,愿意为这场音乐会支付的最高价格为400元(以B点表示),而他实际仍支付票价100元,这样他获得了300元的消费者剩余。当他去听第三场时,仍有兴趣,但兴趣又略有下降,愿意支付的最高价格为300元(以C点表示),他实际仍支付票价100元,获得200元消费者剩余。当他去听第四场时,兴趣又略有下降,愿意支付的最高价格为200元(以D点表示),他实际仍支付票价100元,获得100元消费者剩余。若再去听第五场,他的兴趣已经降到很低,愿意支付的最高价格仅为100元,实际支付100元,消费者剩余为零。ABCD曲线形成消费者的需求曲线。这样,该消费者听了4场音乐会,共获得消费者剩余1000元(400元+300元+200元+100元)。这是消费者从听音乐会中获得的总的净收益,即图中价格线以上、ABCD需求曲线以下的阴影区域。他实际支付票价(消费成本)共400元,即价格线以下的粗框区域。他获得总消费收益1400元(1000元+400元)。消费者剩余是分析消费者行为和消费者经济福利的一种工具。

.jpg)

消费者剩余

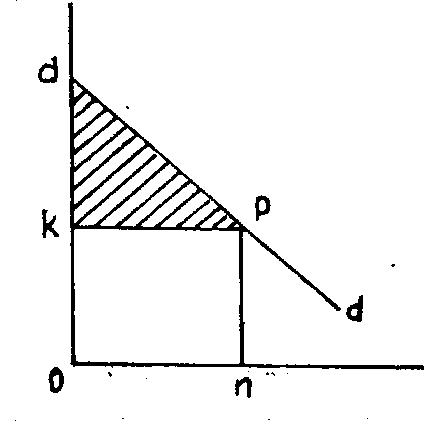

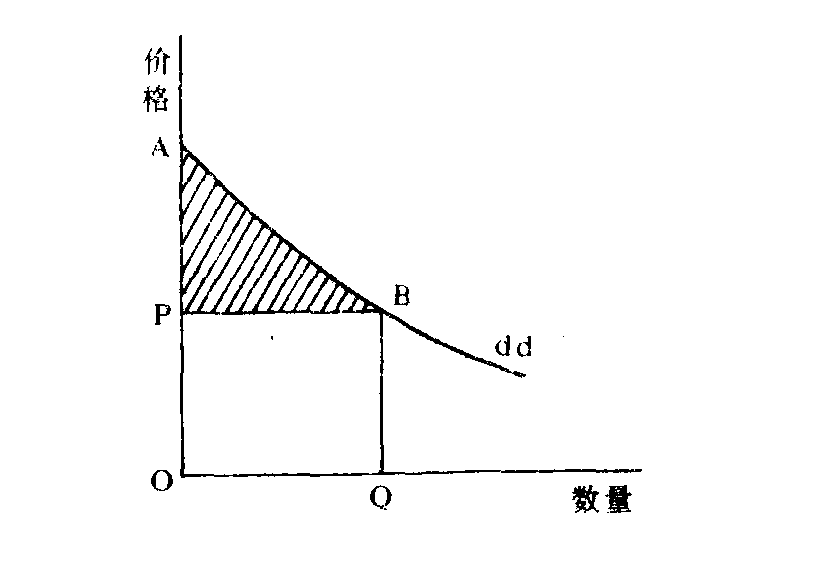

一个人从购买某物所得到的满足,通常超过他因付出购买的代价而放弃的满足,因而他就从这购买中得到一种满足的剩余。如图所示,dd为需求曲线,价格为OK,即pn,购买数量为on即kp。dpk面积表示消费者剩余。从消费者剩余这一概念可以得出这样的政策结论,即对报酬递减的商品实行征税,所得的税额可以大于所失的消费者剩余,而对报酬递增的商品实行补贴,所得的消费者剩余可以大干支付的补贴。

这一概念是由英国著名经济学家马歇尔,于1890年出版的《经济学原理》中,从边际效用价值学说演绎提出的。作为分析工具,这一概念对于福利经济学理论的形成起了主要作用

消费者剩余

消费者对某种货物的支付意愿超过其实际支付的部分。支付意愿是消费者为购买该种货物所愿意支付的最高价格。在 “费用一效益” 分析理论中,它代表了以货币表示的该种货物对消费者的效益价值。

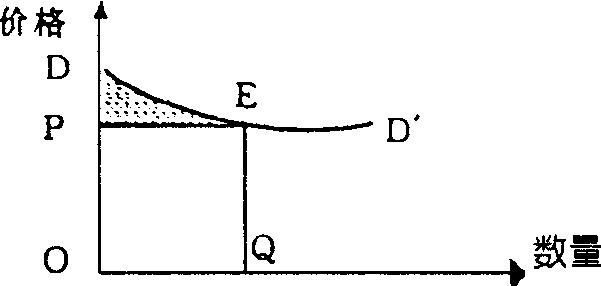

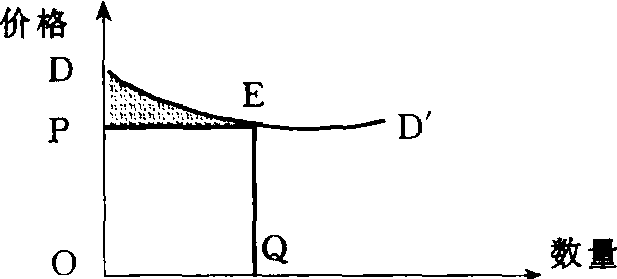

需求曲线与消费者剩余图

用需求曲线可以形象地说明消费者剩余。图中,DD’ 是一条需求曲线,在价格P下,需求量为Q,此时,社会的消费者购买的支付总额为矩形OQEP面积。这也是供给企业所获得的收益,但这并不是货物给社会带来的全部效益。货物给社会带来的全部效益, 按照 “费用—效益” 分析理论,应该是曲线DE下面的OQED全部面积。这一面积与矩形OQEP相差了一块PED面积 (图中阴影部分),这块面积就是消费者剩余。这块面积所代表的社会效益,没有在货物的售价中反映出来,但它确实又为消费者所获得。

消费者剩余的概念,最早是法国工程师J. Dupuit在一个具体的建桥工程中提出的,它对于一些公共工程项目如交通、通讯、水利工程等的效益计算是很重要的。因为,在这些项目所提供的服务中,其消费者所实际支付的费用一般大大低于其支付意愿。

消费者剩余consumer surplus

消费者对某种货物的支付意愿超过其实际支付的部分。支付意愿是消费者为购买该种货物所愿意支付的最高价格。在“费用一效益”分析理论中,它代表了以货币表示的该种货物对消费者的效益价值。

图1-11 需求曲线与消费者剩余图

用需求曲线可以形象地说明消费者剩余。图1-11中,DD’是一条需求曲线,在价格P下,需求量为Q,此时,社会的消费者购买的支付总额为矩形OQEP面积。这也是供给企业所获得的收益,但这并不是货物给社会带来的全部效益。货物给社会带来的全部效益,按照“费用—效益”分析理论,应该是曲线DE下面的OQED全部面积。这一面积与矩形OQEP相差了一块PED面积(图1-11中阴影部分),这块面积就是消费者剩余。这块面积所代表的社会效益,没有在货物的售价中反映出来,但它确实又为消费者所获得。

消费者剩余的概念,最早是法国工程师J. Dupuit在一个具体的建桥工程中提出的,它对于一些公共工程项目如交通、通讯、水利工程等的效益计算是很重要的。因为,在这些项目所提供的服务中,其消费者所实际支付的费用一般大大低于其支付意愿。

消费者剩余Consumer’s Surplus

消费者对购买的商品所愿意支付的金额与他实际支付的金额之间的差额。由法国工程师杜比特 (Dupuit)首先提出。1844年杜比特在“公共工程效用的衡量”一文中明确提出用需求曲线下面的面积衡量建造一座桥梁给公众带来的利益,并进一步分析建桥的成本和收益。杜比特通过分析认识到,消费者对一种物品的支付意愿往往高于他的实际支付,因此,消费者得到一种“超额的满足”,即剩余。英国经济学家马歇尔在 《经济学原理》 一书中详尽分析了消费者剩余的概念,被认为是马歇尔的一大贡献。马歇尔认为,“一个人对一物所付的价格,决不会超过、而且也很少达到他宁愿支付而不愿得不到此物的价格,因此,他从购买此物所得到的满足,通常超过他因付出此物的代价而放弃的满足,这样,他就从这购买中得到一种剩余,他宁愿付出而不愿得不到此物的价格超过他实际付出的价格的部分,是这种剩余满足的经济测量,这个部分就叫做消费者剩余。”(1964,P. 142)

消费者剩余可以用需求曲线和价格之间的面积衡量。如果需求曲线的函数形式已知,则消费者剩余可由下式计算:

其中,Ψ(q) 为需求函数的反函数,Q0为消费者购买的商品量。

马歇尔认为,从各种物品所获得的消费者剩余大小是不一样的。某些商品的价格大大低于人们宁愿付出而不愿得不到此物的价格,所获得的消费者剩余就很大。

用上述方法衡量的消费者剩余,叫做“杜比特—马歇尔测度”。希克斯还提出了另外四种衡量消费者剩余的方法(称之为“希克斯测度”),它们是: (1) 补偿变差 (CV),它是指以保持个人与改变前相同的效用水平而能从他那儿取得的补偿数量,通常以货币的形式表达; (2) 补偿剩余(CS),指保持个人与改变前相同的效用水平而能从他那儿取得的补偿,假定他被限制在新价格下购买在无补偿条件下相同数量的物品; (3) 等价变差 (EV),指必须给予个人的补偿量,从而在无变化的情况下使他能达到在假定存在变化情况下相同的效用水平; (4)等价剩余(ES),指必须给个人的补偿量,从而在无变化情况下使他能达到在假定存在变化而被限制在原价格下购买在无补偿条件下相同数量的物品的效用水平上。此外,还有许多其他方法,如拉斯皮尔 (Laspeyre)方法,贝思 (Paasche) 方法等。黄有光认为,在众多的方法中,那一种方法更合适,取决于信息是否充分以及所要解决的问题。“CS的度量涉及到数量的约束,而不必直接涉及相对价格,用它来度量因限额配给、价格限制以及定量供应而产生的福利损失(剩余减少) 更为有用。反之,CV更适用于因税收、补贴和关税等引起的相对价格的畸变的度量。如果我们真的会对损失进行补偿 (或对收益抽取支付),那么CV是一种合适的度量。如果我们只想度量有关的收益和损失,而不是进行实际的补偿,那么马歇尔度量比其他度量有特殊的优点。” (1991,P. 112)

消费者剩余的存在,是由于边际效用递减所致。一个人消费某物品所得到的满足,可从他购买该物品所愿付的金额间接地反映出来。由于边际效用递减,他从前一个单位得到的效用大于后一个单位,所以他购买前一个单位愿意付的金额超过后一个单位,而他购买时却是按由最后一个单位的边际效用所决定的价格购买的,因此,在前面的购买单位中他都得到了消费者剩余。

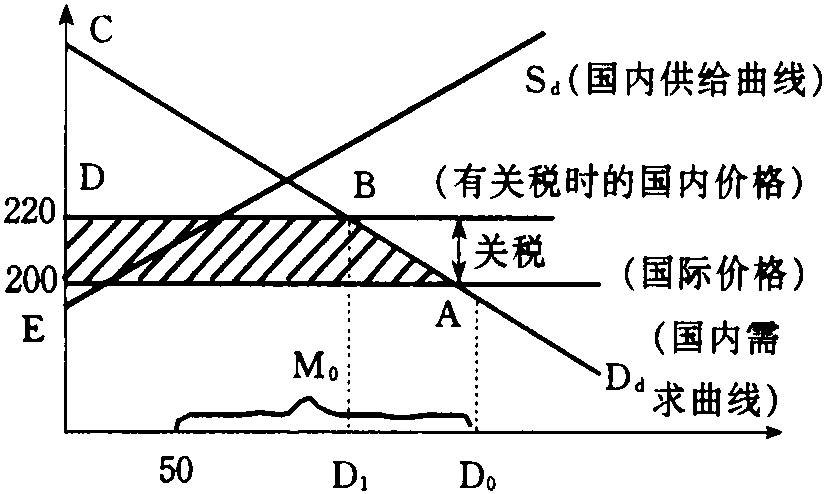

消费者剩余作为衡量福利变化的一个工具,被广泛用于福利经济学的分析。例如,可以用消费者剩余分析政府对进口消费品征收关税的影响。如下图所示,设某国对自行车的需求曲线和供给曲线分别为Dd和Sd,自行车的国际价格为200美元,若不征收关税,在国外自行车的竞争下,国产自行车的价格也为200美元,按照这一价格,消费者每年会向国内供应商购买自行车S0辆,进口自行车M0辆,购买自行车总数为D0=S0+M0,此时消费者剩余为三角形CAE的面积。现假设政府对自行车征收10%的关税,使自行车的价格上升到220美元,于是,对自行车的需求量由D0下降到D1,此时消费者剩余为三角形CBD的面积,关税对消费者造成的净损失就是征税前后消费者剩余的变动,即图中阴影部分的面积ABDE。通过分析不仅可以使我们知道征收关税的政策使消费者受到损失,而且可以知道用货币衡量的关税究竟会使消费者损失多少。

匈牙利经济学家科尔内 (Kornai) 还根据马歇尔的消费者剩余提出了 “消费者损失(consumer’s loss)” 或 “负消费者剩余”的概念。这一概念可用来分析当消费者得不到某商品 (如价格超过其需求价格,或实行配给等)时所遭受的福利损失。或许有人会认为,消费者得不到某物品,但他也不必花钱去买该物品了,两相抵消,消费者没有任何损失,但用消费者剩余的概念来分析就会发现,消费者会因得不到消费者剩余而受到损失,例如,在实行商品配给的情况下,没有得到配给的人的损失。

利尔内认为,消费者损失,从两方面看是非常重要的。首先,它是一个重要的短缺指标,它表示消费者对所受损失的主观评价。除此之外,它以间接的方式反映对消费品市场的通货膨胀的压力。” (1986,P. 131)

消费者剩余是一个引起较大争议的概念,人们对它褒贬不一。希克斯 (Hicks) 认为消费者剩余应该在福利经济学中获得重要地位,甚至认为它是福利经济学的一个里程碑。萨缪尔森 (Samuelson) 则认为,许多人用消费者剩余分析的问题,如税收,差别定价,政府公共工程等等,都可以更方便地用消费者的序数偏好域来回答,福利经济学并不以正确的消费者剩余概念作为它的先决条件,所以消费者剩余是多余的,应加以废弃。黄有光认为,虽然消费者剩余有种种缺陷,但对于政策的参考来说,很多问题可以不予考虑,除非我们有更好的方法,否则一种不很完美的度量要比没有度量好。

消费者剩余Consumer’s Surplus

英国经济学家马歇尔 (A. Marshall) 所提出的关于消费者行为理论的一个概念。指消费者为某种商品或劳务实际支付的价格与他宁愿支付而不愿得不到这些商品或劳务的价格之间的差额。

消费者剩余可作为一尺度来衡量消费者从购买力中得到的、超过按其价格计算的在购买上所做出的牺牲的满足。这一尺度包含需求和需求曲线的概念。根据边际效用递减规律,随着消费者对某一物品消费量的增加,边际效用递减。对于最初边际效用较大的物品,消费者愿意支付较高的价格,以后随着边际效用的递减,消费者只愿支付较低的价格。如表所示,在消费者购买4件衬衣时,他愿付价格为30+25+20+15=90 (元),而他实际所付价格(每件15元) 为15×4=60 (元),其差额30元就是消费者剩余。消费者剩余并不是生产者的损失,而是双方自愿交易所带来的好处,消费者剩余可用图形来表示。图1中横轴表示某种商品的数量,纵轴表示价格,DD曲线为消费者需求曲线。假定消费者购买的数量为OQ,他所愿支付的货币总额为OABQ,但他实际支付的货币总额为OPBQ,其超过部分PAB就是消费者剩余。如果需求量函数的反函数p=f(x)是连续函数,其中p是价格,x是需求量,那么消费者剩余(用S表示)是

| 某消费者对衬衣 的需求 | 愿付价格(元) |

| 1 2 3 4 5 6 | 30 25 20 15 10 5 |

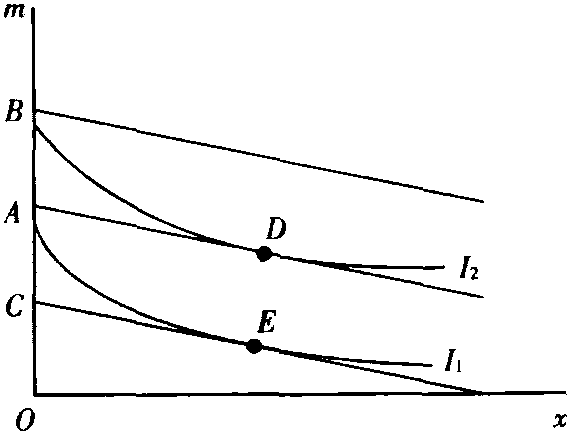

消费者剩余也可以用无差异曲线来说明。图2中,横轴表示某种商品的数量,纵轴代表称为“货币”的复合商品的数量,距离OA表示消费者的收入。消费者在无差异曲线I2的D点达到一个切点解。如果他不能消费商品x,那他将处于较低的无差异曲线I1的A点。要使他回复到无差异曲线I2,必须给他一个收入增加量AB元。这个增量称为补偿性收入增量,用c表示,是消费者剩余的一种测量标准。在既定价格下,消费者愿意放弃AC元收入,而不愿失去消费商品x的机会。收入为OC时,他的消费由E点表示,E点和A点在同一条无差异曲线上。对应于AC的数量,称为等价收入变量,用e表示,是另一种测量消费者剩余的标准。一般情况下,有c≥S≥e。消费者剩余概念的提出使难以计量的偏好尺度转换为容易计量的货币尺度,从而可以方便地评价消费者的福利水平。

图1

图2

消费者剩余consumers′surplus

在商品市场上,消费者购买任何一种商品所愿支付的金额要比实际支付的金额多得多。消费者对所购买的一定量商品所愿支付的金额同其实际支付的金额间的差额,就是消费者剩余的货币衡量。

消费者剩余的概念是由英国著名经济学家A·马歇尔在《经济学原理》一书中提出来的,他在该书中为消费者剩余下了这样的定义:“一个人对一物所付的价格,决不会超过,而且也很少达到他宁愿支付而不愿得不到此物的价格;因此,他从购买此物所得到的满足通常超过他因付出此物的代价而放弃的满足。这样,他就从这种购买中得到一种满足的剩余。他宁愿付出而不愿得不到此物的价格超出他实际付出的价格的部分,是这种剩余满足的经济衡量,这个部分可称为消费者剩余。”(《经济学原理》中译本第142页)

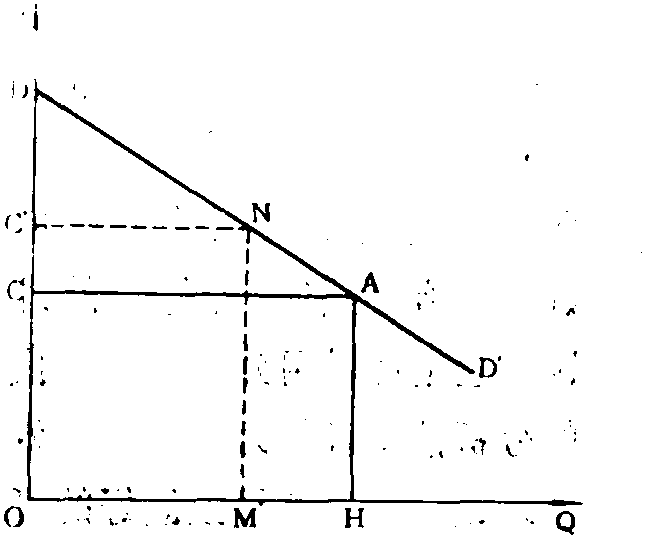

也可以用图形来表述消费者剩余。假定DD′为茶叶市场的需求曲线,OH为一年中按价格OC销售的茶叶数量,这样,DOHA代表整个茶叶市场消费者所获效用总额,DCA为消费者剩余。当茶叶价格上涨OC′时,一年出售量为OM,这时,整个市场所获得的总效用为DOMN,消费者实际支付的价格总额为C′OMN,消费者剩余为DC′N。这表明,当商品价格提高需求量下降时,消费者剩余减少。

西方经济学家常把消费者剩余的概念应用到经济福利的分析上去。基本观点是,认为发展充分的竞争是保证消费者得到最大的消费者利益从而得到最大的经济福利的根本途径。而垄断的存在,由于它们以较高的垄断价格侵占了一定的消费者剩余,侵害了消费者的利益,因而是不利于发展经济福利的。他们认为,政府的经济政策应该以保证消费者能够获得最大的消费者剩余以增进社会经济福利为准则。为此,必须保护竞争,限制垄断。

消费者剩余consumer surplus

是指对于一件商品,消费者所愿意做出的最大支付与他的实际支付之间的差额。例如,假定一个消费者愿为1磅牛排最多支付3美元,而他实际只须支付2美元,那么这节约的1美元就是他的消费者剩余。把所有消费者剩余加总起来,就得到总消费者剩余。消费者剩余的产生是由于消费者对同一种商品的不同数量评价不同,他对这种商品的不同数量所愿意做出的最大支付也就不同。在厂商不能对消费者索取差别性价格的条件下,决定市场价格的是边际购买者(或边际购买量),他正是对这一产品评价最低的消费者。这样,那些非边际购买者(或边际购买量)就可以获得额外的“津贴”,这就产生了消费者剩余。

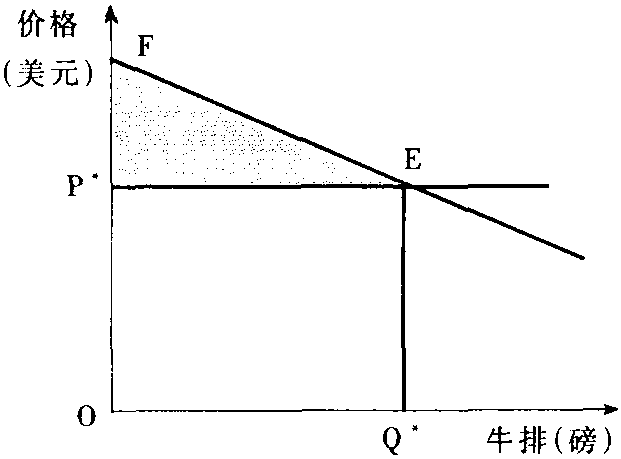

在知道了市场需求曲线和价格P*的情况下,很容易计算出总消费者剩余。如下图所示,设牛肉的市场价格P*=4美元;需求曲线经过E、F两点。

图中,消费者的实际支付为矩形OQ*EP*,消费者愿意做出的最大支付为四边形OQ*EF,两者之差三角形EFP*即为消费者剩余。

消费者剩余

马歇尔在讨论需求问题时从边际效用论演绎出的一种推论。消费者购买一定量的商品或劳务时,所愿支付的金额与他实际所支付的金额之间的差额。根据西方经济学的边际效用递减原理和边际效用决定需求价格的原理,随着消费者对某一物品消费量的增加,边际效用递减,其所愿意支付的价格(需求价格) 也是递减的。因此,消费者购买一定量物品时所实际支付的价格总额,一般来说总是小于他所愿意支付的价格总额。可用图说明如下:

- 博伊斯诉查普林案是什么意思

- 博伊斯,约瑟夫是什么意思

- 博伊登是什么意思

- 博伊登,塞思是什么意思

- 博伊登,罗兰·威廉是什么意思

- 博伊科夫征是什么意思

- 博休是什么意思

- 博伦戈人是什么意思

- 博佐人是什么意思

- 博佐洛征是什么意思

- 博依那是什么意思

- 博傻主义是什么意思

- 博傻理论是什么意思

- 博克是什么意思

- 博克多格根是什么意思

- 博克征是什么意思

- 博克斯-詹金斯方法是什么意思

- 博克斯-詹金斯预测法是什么意思

- 博克英雄是什么意思

- 博克贺利斯法典是什么意思

- 博克达山是什么意思

- 博克集团有限公司是什么意思

- 博克霍利斯法典是什么意思

- 博克霍利斯立法是什么意思

- 博兰山口是什么意思

- 博关是什么意思

- 博关经典是什么意思

- 博兴是什么意思

- 博兴县是什么意思

- 博兴县图书馆是什么意思

- 博兴县志是什么意思

- 博兴县旅游局是什么意思

- 博兴县(博昌街道)是什么意思

- 博兴方言是什么意思

- 博兴暴动是什么意思

- 博具是什么意思

- 博具投江是什么意思

- 博内特是什么意思

- 博凉州是什么意思

- 博刀是什么意思

- 博利厄,m.是什么意思

- 博利瓦尔城是什么意思

- 博利瓦尔计划是什么意思

- 博利瓦(委内瑞拉)是什么意思

- 博加特是什么意思

- 博劳是什么意思

- 博劳格是什么意思

- 博勃罗夫是什么意思

- 博勒克是什么意思

- 博勒卓克是什么意思

- 博勒呼是什么意思

- 博勒呼济农是什么意思

- 博勒哩屯是什么意思

- 博勒恭武是什么意思

- 博勒混是什么意思

- 博勒特爾是什么意思

- 博勞是什么意思

- 博卖是什么意思

- 博南县是什么意思

- 博南山是什么意思