汉字揆初︱問學旅途的生命情態——薛俊武漢字文化系列叢書讀札

問學旅途的生命情態——薛俊武漢字文化系列叢書讀札

國穩社

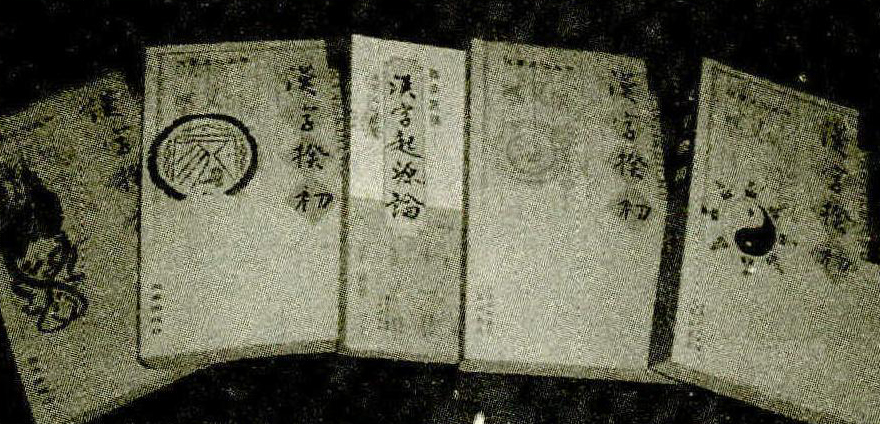

漢字文化叢書,薛俊武著,陝西出版传媒集團三秦出版社 漢字是國人通過拼形表意的方式進行漢文書面交際的視覺符號系統,其本質在“形”、旨歸在“意”,與“音”有約定俗成的反射關係。而漢字文化呢,就不僅僅要研究漢字的性質、結構、源流以及形義理音關係,致力於漢字的創生、演變、形成的歷程之縱向考察;而且在此基礎上,要運用歷史學、文獻學、考古學等多學科的視野和方法,對研究对象作思想的、藝術的、心理的、民俗的以及文化人類學等綜合性把握與觀照,從而上升到哲學的高度,展開匯通性的文化研究。這是一片浩瀚無垠的汪洋,海底佈滿了絲絲絡絡、盤根錯節的水藻、珊瑚以及各類難以命名的微生物。沒有嫺熟的水性、豐富的經驗,缺乏過人的膽識、深厚的閱歷,少了沉實的積澱、頑韌的耐性,是無力駕馭、不敢涉險的。 生命的意義在於探索。唯其艱險,才令人嚮往,正因難行,方激人奮進。面對文字學的瀚海巨瀾,薛俊武先生就是這樣一位充滿了挑戰勇氣的民間學者。他的進取姿態,每每讓我聯想到海明威《老人與海》中那位名叫桑提亞哥的古巴老漁夫。儘管只有一面之緣,但那種令人肅然起敬的形象定格,卻使我們這對忘年友仿佛神交既久。在他心目中,“漢字是華夏民族生存與發展的腳印”(《汉字揆初》第一集233页,西安:三秦出版社。下引此书,只注集序和页码),“是負載中國文化觀念和科學知識的全息信使,是中華文化的核心,是中華民族的精神寶庫,是人類最智慧的結晶”(集三後记361頁),“是中華民族先民對自身生命認識的物化,成為民族集體記憶的載體”(集三171頁)。認識的高度和行動的難度,是作者從事漢字研究的精神動力。正是有賴於這種思想先導的引領和助推,漢字世界才成為誘其步步深入的知識王國。從青壯年時代即開始著手積累,數十載如一日,兀兀窮年、孜孜矻矻,目不窺園、全神貫注,在邁入老境的時候,取得了洋洋大觀的業績——他的系列著述已進行過半,這就是計畫十部的漢字文化系列叢書。這原本是一支學術團隊方能駕馭的皇皇巨構,他竟以一人之力,又值古稀之年,那情景堪稱悲壯了。如果沒有癡迷的情態和扎實的根基作為輔佐,那簡直近乎一種自虐。 越是至關重要的東西,往往越易於被忽略。比如空氣,生命須臾不可離了它,可誰能經常意識到它的存在(除非处于非常状态)?文字也一樣,只要有行文的需要,哪怕簡單到一個詞句,首先就要涉及它。但人們大都將注意力集中在別一主題或另外的領域,反而對最基礎層面的事物卻熟視無睹,以致成了一種集體無意識。然而學問之道,常常是從“無事”中生出問題意識,將常識予以陌生化,打開小切口,見出大視界。章太炎談求學之序進時說:“凡學先以識字,次以記誦,終以考辨,其步驟然也。今之學者,能考辨者不皆能記誦,能記誦者不皆能識字,所謂無源之水,得盛雨為潢潦,其不可恃甚明。”(《救学弊论》,见《章太炎文选》第536页,上海远东出版社1996年7月版)可見識字是問學之基,做學問自識字始;沒有這一堅實底座的撐持,任何研究的最終品相都是浮泛、空疏、散碎的。從這個意義上講,作者選擇漢字作為課題,可謂抓住了問學的根本,切中了學術的肯綮。 在作者的筆下,漢字不是一堆枯燥冷硬的表意符碼,而是一個個表情豐富、氣息溫熱的活態有機體。他飽蘸深情地說:“漢字就如國畫,充滿了大寫意,每個字都可折射出中華文化之根柢,反映著東方傳統思維形態及其內涵。因而,它是世界上最發達、最完美、最科學並充滿思辨哲理的形義理音相統一的文字。”(集三135页)作者把對漢字的愛,提升到文化哲學的信仰高度,使該著作不僅有漢字工具書的基本用途,而且具有了文化史的大義。他指出:“漢字造型是早期中華民族思維方式與思維特點的物化。正是這種造型的文字,成為中華文化幾千年傳承的最科學的載體,更是中華民族幾千年保持統一的心靈紐帶。”(集三,自序)文化是族群認同的凝合劑,而文字則是文化記憶的“晶片”。某種意義上,漢字可以說是中華民族文化家園的植物之根,是區別於異民族的本質特徵。正如作者所言:“漢字文化,從審美層面講,與西方最大的區別在於文字的詩意。如果說西方拼音符號是純表音的話,那麼中國漢字就應該是一個善於抒情的文字,並由此造就了中國文化的詩情特色。而這一詩情特色,是早在文字之初就已臻禪定。”(集三198页)這裏已經有了自覺的“比較文化”的視野、方法和視角,說明作者的學術準備是相當扎實的。 對於研究对象,即便僅滿足於字形的描述、字音的說明、字意的解釋、字理的紹介,從而對漢字沿革和符號流播加以梳理,以此編著一套文字工具書,作為隨筆體的詳細字典,那也是很有意義的文化建設工程。何況,作者並沒有止步于此,而是將上述任務作為進一步深入開掘的邏輯起點;在此基礎上,經過學理性的昇華、抽象、提純,作者賦予這種視覺符號以更為豐贍的文化意旨。最終,著述的面貌發生了質的變化,成為負載了漢民族思想方法、致思方式、價值導向、觀念體系等豐富元素的文化史著,從而舆一般化的文字著作拉開了檔次。在這裏,漢字本身既是一個自洽的系統,具有獨立性,同時也是完成學術提升的載體。顯然,對於作者的雄心而言,漢字更多的只是他寄託思想的抓手而已。 學術不僅僅是知識精英的“廟堂”之事,它也應該走向普羅大眾的“廣場”,而這兩端之間的通道,便是通俗讀本的普及之功。在“漢字文化叢書”的家族中,《漢字起源論》選擇了“專著”的體例,回答了漢字從創生、成型到演變的哲學根基、結構原則、造字理據、思想依託、動力機制等學理問題,帶有“總綱”性質和“導論”意味,也洩露了作者的學術旨歸和治學密碼:“文字學家總是要進行一些哲學思考的。把人生的反思在文字創造中系統地表現出來,是文字學家的天職。因此,漢字是哲學的,是對人生反思的哲學思考的結果。”(《转换异构——汉字起源论》第135页,三秦出版社,2010年12月)而另外11冊的《漢字揆初》系列,則以“文集”的隨筆方式,分別講述漢字的“生”、“家”、“人”、“儒”、“天”、“國”、“農”、“神”及其起源的故事,每篇文章重點講述兩個對比鮮明的漢字,書後的索引使其可當字典一用。這樣,專著與文集相得益彰,學問與故事交相輝映,論文與隨筆動態互補,共同建構起薛俊武先生文字家園的宏偉大廈,手段與目的之間、工具與旨歸之間實現了有效的對接,過程與結果之間、動機與效應之間達到了有機的呼應。 行文的艱澀、遣詞的滯重,是學術著作的一大流弊,向為普通讀者所詬病,也成為學術普及的桎梏。但那不是述學文體的天然宿命,它完全可以示人以清新流麗、春風駘蕩的風格。任何一門學問真正搞到通透的境界,自會克服端架子唬人的毛病,使其不再淪為學院高牆裏少數學者的專利,而是走向開闊的原野。撇開思考的深度、積澱的厚度、學識的廣度,僅以行文的考究和筆致的靈動,就足以使《漢字揆初》作為一部部美文集錦來品讀。書中視覺獨到,風彩俊秀,隨處可見一些優美片斷,像散落的玉珠激濺起的浪花,給人以美的享受。其中,有的是某一漢字繪聲繪色的形象描狀,有的是某種事象揆情度理的“文化研究”,有的是某一符號絲絲入扣的“精神分析”,有的是某種風物一唱三歎的深情詠誦……凡此種種,不一而足。限於篇幅,筆者只有調動足夠的意志來抑制自己的衝動,才能免于大段大段的摘錄和不嫌其長的引用。 讀書、寫作、行走,構成薛俊武先生後半生的三部曲,也是他退休後主導性的生活方式。無論是書齋披覽還是田野考察,都使其感受到生命的充實與豐盈;不管是爬格敲鍵抑或外出交遊,均令他體嘗到思想的快樂和愉閱。是啊,學問不是冰冷機械的文化工業,可以批量複製,而是思想者的樂園,那裏有創造的歡欣和生命的情態。對於一個以著述立身的知識者來說,治學不僅僅是用於攀爬的山腰青藤,更是超越庸常的高峰體驗;寫作不僅僅是賴以為生的碗中稻糧,更是營養生命的救贖力量。在薛俊武的人生行旅中,漢字是他的故鄉、哲思是他的拐杖,創造是他的舟楫、靈感是他的帆檣。 我仿佛看見了中國當代的桑提亞哥,正沐浴着夕陽的餘輝,孤憤而頑韌地踽踽獨行在落照下的海岸邊,臉上洋溢着温暖而滿足的微笑…… 陳寅恪 (作者係陝西省簽約作家、柳青文學獎得主,著有批評文集《彼岸的蘆葦》。現任周至縣文聯主席) |

☚ 汉字揆初︱品(喦)得 人生三味:情感、精神、思想(代後記) 汉字揆初︱導讀 ☛

- 厦门市是什么意思

- 厦门市消费者委员会是什么意思

- 厨房去污是什么意思

- 厨房清洁是什么意思

- 厨房用清洗剂及其除臭剂是什么意思

- 厨房节水是什么意思

- 去乙酰毛花甙丙是什么意思

- 去乙酰毛花苷是什么意思

- 去乙酰毛花苷是什么意思

- 去乙酰毛花苷C是什么意思

- 去头皮屑香波是什么意思

- 去头皮屑香波是什么意思

- 去氢依米丁是什么意思

- 去氢依米丁是什么意思

- 去氢甲睾酮是什么意思

- 去氢胆酸是什么意思

- 去氢胆酸是什么意思

- 去氢胆酸是什么意思

- 去氢胆酸是什么意思

- 去氧孕烯是什么意思

- 去氧孕烯是什么意思

- 去氧孕烯是什么意思

- 去氧氟尿苷是什么意思

- 去氧氟尿苷是什么意思

- 去氧氟尿苷是什么意思

- 去氧皮质酮是什么意思

- 去氧皮质酮是什么意思

- 去氧肾上腺素是什么意思

- 去氧肾上腺素是什么意思

- 去氧肾上腺素是什么意思

- 去氧麦角骨化醇是什么意思

- 去氨加压素是什么意思

- 去氨加压素是什么意思

- 去氯羟嗪是什么意思

- 去氯羟嗪是什么意思

- 去氯羟嗪是什么意思

- 去水卫矛醇是什么意思

- 去污是什么意思

- 去污上光剂是什么意思

- 去炎松是什么意思

- 去甲万古霉素是什么意思

- 去甲万古霉素是什么意思

- 去甲万古霉素是什么意思

- 去甲万古霉素是什么意思

- 去甲促孕二酮是什么意思

- 去甲斑蝥素是什么意思

- 去甲斑蝥素是什么意思

- 去甲氧基柔红霉素是什么意思

- 去甲氧基柔红霉素是什么意思

- 去甲肾上腺素是什么意思

- 去甲肾上腺素是什么意思

- 去甲肾上腺素是什么意思

- 去甲肾上腺素是什么意思

- 去甲西泮是什么意思

- 去痛片是什么意思

- 去皱纹面膜是什么意思

- 去纤酶是什么意思

- 去纤酶是什么意思

- 去羟肌苷是什么意思

- 去羟肌苷是什么意思