水稻烂秧rice seedling rotting

由病原物侵染或非病原物影响,引起水稻烂种、烂芽和死苗的总称。可分为侵染性和非侵染性(生理性)两类。非侵染性烂秧多指不良环境所造成;侵染性烂秧则指不良环境诱致腐霉菌、绵霉菌、水霉菌和镰刀菌、丝核菌等侵染所致。

分布和为害 世界各稻区均有发生,中国南北稻区有不同程度为害,主要发生在早稻秧田。烂秧发生后常造成缺苗,以至重新播种、影响栽插季节。

由于引起烂秧的病因不同,症状也有差异。烂种指稻谷播种后未发芽,种胚变黑发臭,以至腐烂。烂芽指芽谷落田后未能转青即死亡,有生理性烂芽和侵染性烂芽两类;较常见的生理性烂芽有淤籽、露籽、黑根和倒芽等;侵染性烂芽主要有绵腐病和立枯病,绵腐病初在根、芽基部产生白色菌丝体和孢子囊,以后逐渐变成褐色,幼芽逐渐枯死,俗称“水杨梅”;立枯病又称芽腐,最初以根、芽基部为中心长出白色菌丝体平贴于土表,并很快变褐,导致幼芽和幼根变褐、扭曲、腐烂。死苗系指第一完全叶展开后的幼苗死亡,多属侵染性,主要有青枯死苗和黄枯死苗二种。青枯死苗是心叶先萎蔫,卷成筒状,随后下叶很快萎蔫筒卷,全株呈污绿色枯死,俗称“卷心死”;黄枯死苗则从下部叶片开始,先由叶尖向叶基逐渐变黄,再从下部叶片向上延至心叶,最后茎基部变褐软化,全株呈黄褐色枯死,俗称“剥皮死”。

病因 引起水稻烂种、烂芽和死苗的病因各不相同,烂种是由于种子在贮藏期受潮,种子消毒方法不善,浸种未浸透或时间过长以及催芽过程中温度和水分控制不当等原因造成。烂芽分生理性和侵染性两种,造成生理性烂芽除秧田操作质量差,催芽不良、播种不当外,主要原因是长期淹水灌溉或过早灌水上秧板,又遇连续低温阴雨带来的低温缺氧造成倒芽,或低温转高温后,产生还原性有毒物质,导致黑根烂芽;在水秧田条件下侵染性烂芽,病原物有腐霉菌(Pythiumspp.)、绵霉菌(Achlya spp.)、类腐霉菌(Pythiogetonspp.)、网囊霉菌 (Dictyuchus spp.) 和水霉菌(Saprolegnia spp.)等;在半旱秧田中则以腐霉菌为主。死苗是由于幼苗遭受较长时期的持续低温阴雨后诱使病菌侵害根部,破坏根的吸收能力所致,病原物以腐霉菌为主,其次为镰刀菌和立枯丝核菌等,南方稻区以前者为主。幼苗受侵害,遇到冷后暴晴、温差过大时,迅速发生水分供不应求出现急性型的青枯死苗,如转晴后温度相差不大,病苗出现营养物质供不应求,叶片逐渐褪绿而成慢性黄枯死苗。

侵染过程和病害循环 引起水稻烂芽、死苗的腐霉菌和绵霉菌以菌丝体和卵孢子在土壤中越冬,游动孢子借水流传播;镰刀菌则以菌丝体和厚垣孢子在寄主残体及土壤中越冬,条件适宜时产生分生孢子借气流传播进行重复侵染;立枯丝核菌则以菌丝体和菌核在寄主残体和土壤中越冬,藉菌丝体蔓延扩大为害。这些病菌一般不易侵染健壮幼苗,只有当低温阴雨、深水灌溉等不良环境条件下,使幼苗生机衰弱,抗性降低,才能侵染为害。

控制 防止水稻烂秧,除抓种子、催芽、播种、秧田质量以及幼苗期的科学用水和早施追肥外,应及时喷药防止烂芽和死苗。当秧苗一叶一心至三叶期时,出现叶尖无水珠和有零星卷叶时,应及时喷施敌克松液剂防治。

水稻烂秧rice seedling damping off

水稻播种后在苗床上遭受多种微生物侵害而造成的烂芽、烂根和烂苗的统称。病原菌有鞭毛菌亚门的稻绵霉(Achlya oryzae Ito et Nagai)稻腐霉(Pythium oryzae Ito et Tokum)和多种水霉(Saprolegniaspp.);半知菌亚门的多种镰孢(Fusarium spp.)、丝核菌(Rhi-zoctonia solani kühn)等。苗床上的稻秧遇到低温冻害或被污染的水质等因素影响时,致使生活力和抗逆力降低,易受土中或水中的病菌侵害,从而引起种芽腐烂坏死(俗称水杨梅),有的秧苗青枯凋萎。加强秧田管理、湿润育秧、防冻保苗、喷药等是综合治理烂秧的有效措施。

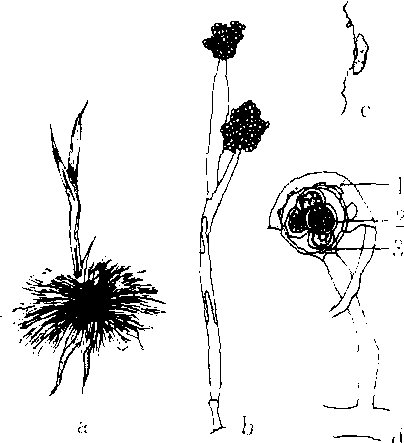

水稻烂秧症状

a.烂秧(水杨梅) b. 游动孢子囊 c. 游动孢子 d. 藏卵器与雄器结合

1.雄器 2. 卵球 3. 藏卵器

水稻烂秧

水稻育秧期间的烂芽、烂种和死苗的统称。由病菌侵染引起的称寄生性烂秧。由环境条件不适,生理失调引起的称生理性烂秧。前者可造成种子腐烂,幼苗枯死,受害秧苗上有乳白色或土黄色绵毛状物,也有的枯死病苗基部有赤色霉状物。水稻因低温及管理不善而造成生长衰弱时,常易诱发。后者常因连续低温或低温转入高温后未及时排水,秧田中产生硫化氢使秧苗中毒或缺氧等引起。

- 人尽其才是什么意思

- 人尽其才的检核是什么意思

- 人尿是什么意思

- 人尿是什么意思

- 人尿是什么意思

- 人尿是什么意思

- 人山是什么意思

- 人山人海是什么意思

- 人山人海是什么意思

- 人山报是什么意思

- 人工是什么意思

- 人工是什么意思

- 人工交换方式是什么意思

- 人工光照是什么意思

- 人工光照分级室是什么意思

- 人工全合成牛胰岛素是什么意思

- 人工关节置换是什么意思

- 人工养殖[手镯]项链是什么意思

- 人工养蚌育珍珠是什么意思

- 人工冬眠是什么意思

- 人工冰岛是什么意思

- 人工冻土是什么意思

- 人工分拣是什么意思

- 人工加固土壤试验方法原理是什么意思

- 人工合成药材是什么意思

- 人工呼吸是什么意思

- 人工呼吸是什么意思

- 人工呼吸是什么意思

- 人工呼吸是什么意思

- 人工喂养是什么意思

- 人工喂料袋式磨木机是什么意思

- 人工喉是什么意思

- 人工地基是什么意思

- 人工培植牛黄技术是什么意思

- 人工孵化是什么意思

- 人工孵化是什么意思

- 人工岛是什么意思

- 人工岛是什么意思

- 人工岛屿是什么意思

- 人工岛屿、设施和结构的管辖权是什么意思

- 人工岸地貌是什么意思

- 人工工资标准是什么意思

- 人工市话接通率是什么意思

- 人工弯道式取水是什么意思

- 人工影响天气概论是什么意思

- 人工影响天气的统计数学方法是什么意思

- 人工心脏是什么意思

- 人工心脏是什么意思

- 人工心脏停搏是什么意思

- 人工心脏瓣膜是什么意思

- 人工心脏起搏是什么意思

- 人工心脏起搏是什么意思

- 人工心脏起搏器是什么意思

- 人工心脏起搏心电图是什么意思

- 人工授精是什么意思

- 人工授精是什么意思

- 人工授精是什么意思

- 人工授精是什么意思

- 人工授精是什么意思

- 人工控制云雨是什么意思