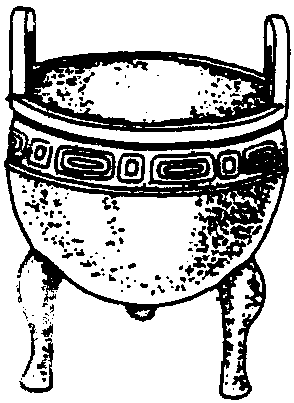

毛公鼎

西周后期青铜器。清道光末年陕西岐山出土。鼎上有现存最长的青铜器铭文,计三十二行,四百九十七字。内容叙述周王褒赏毛公对王室效忠,并赐给大量珍贵物品,有重要的史料价值。近人王国维对该鼎铭文考释至为精审,编入《观堂考金文考释五种》。现存台湾。

周代青銅器。爲西周宣王時期遺物。清道光末年於陝西岐縣出土。鼎高五三·八厘米,口徑四七·九厘米。下有三足,上有高聳兩耳,外形古樸,花紋簡潔。鼎内有銘文四九七字,記述周宣王誥誡和褒賞其臣下毛公之事,是我國商周銘文最長之青銅器。出土後先由山東潍縣陳介祺購得,後爲兩廣總督端方所有,清朝覆亡時流落香港,現藏臺灣臺北故宫博物院。

西周後期宣王時代青銅器。清道光末年陝西岐山出上。作者爲毛公𢉩,故又名𢉩鼎或毛公𢉩鼎。製作精美,形體完整。有銘文三十二行,四百九十七字,爲傳世最長的青銅器銘文。記述宣王以四方“大縱不静”,策命毛公𢉩參預執掌國政,屏王位,敷命敷政,鍚以 鬯、禮服、金車、馬及旗等。現藏台灣故宫博物院。參閱郭沫若《“毛公鼎”之年代》。

鬯、禮服、金車、馬及旗等。現藏台灣故宫博物院。參閱郭沫若《“毛公鼎”之年代》。

毛公鼎

毛公鼎

西周宣王(公元前827~前782)时的青铜器,造型端庄,圆口圆腹,上有立耳一对,腹下铸三马蹄足,腹外壁饰重环、弦纹各一周。鼎通耳高53.8cm,腹深27.8cm、口径47.9cm、腹围145cm。腹壁铸有铭文32行,共498字。内容为记述周宣王告诫和褒赏其重臣毛公.jpg) 之事。书体精美,为现存铭文最长的青铜器,受国内外学术界广泛重视。清道光末年(1850)于陕西岐山县出土,现藏台湾省台北故宫博物院。

之事。书体精美,为现存铭文最长的青铜器,受国内外学术界广泛重视。清道光末年(1850)于陕西岐山县出土,现藏台湾省台北故宫博物院。

毛公鼎

西周青铜器。清道光末年出土于陕西岐山。有铭文497字,在已知青铜器中铭文数量最多。内容记述周宣王告诫和褒赏毛公厝之事,有较高的史料价值。

毛公鼎

西周晚期青铜器。因鼎为毛公所作而得名。清道光末年出土于陕西岐山。鼎高53.8、口径47.9厘米,重34.7公斤,直耳,兽蹄形足。铭文长497字,记叙周宣王告诫、勉励、褒扬毛公之事,对研究西周晚期的历史有参考价值。毛公鼎为现存铭文最长的青铜器。现藏于台湾省台北市。

毛公鼎

西周晚期青铜器。因鼎为毛公所作而得名。清道光末年出土于陕西岐山。鼎高53.8、口径47.9厘米,重34.7公斤,直耳,兽蹄形足。铭文长497字,记叙周宣王告诫、勉励、褒扬毛公之事,对研究西周晚期的历史有参考价值。毛公鼎为现存铭文最长的青铜器。现藏于台湾省台北市。

193 毛公鼎

西周后期具有代表性的铜器。以铭文最长著称。清道光末年陕西岐山出土。高53.8厘米,口径47.9厘米,造型简洁,足部成马蹄形。一变早期饕餮、夔龙等纹饰,反映西周中期以后青铜器追求典雅、朴素的美。器身上铸铭文32行、497字,叙述宣王以四方“大纵不静”,策命毛公参预执掌国政,屏王位,敷命敷政。反映了西周政权的不稳定。藏台湾省故宫博物院。

062 毛公鼎

西周后期青铜器。清道光末年出土于陕西岐山。鼎通高53.8厘米,口径47.9厘米,腹围145厘米,重34.7公斤。圆形、直耳,有3个马蹄形足,器形完整,制作精美。腹内有铭文32行,共497字,是已知青铜器中铭文最长的,内容主要记周王 (据郭沫若考证,认为是周宣王或周平王)对毛公的诰诫与赏赐。是研究西周历史的珍贵史料。现藏台湾台北市故宫博物院。

006 毛公鼎

铸有周宣王对毛公策命铭文的鼎。清代道光年间(1821—1850)在陕西岐山县出土。高53.8厘米,口径47.9厘米,圆形,双直耳,马蹄式三足。内壁铸铭文32行497字。是西周晚期青铜铸造技术发达的标志之一。

毛公鼎

西周晚期青铜礼器,因器主人为毛公而得名。清道光年间 (1821—1850) 与大丰簋同出于陕西岐山县,今藏台北故宫博物院。毛公鼎通高53. 8厘米,口径47.9厘米,腹围145厘米,重34. 7公斤。口径下饰四周弦纹,中间填以重环纹。竖耳高大,腹为半球状,足作兽蹄形。鼎腹内有铭文32行,499字,为迄今发现最长的铜器铭文。铭文记载周宣王诰诫,是一篇内容完整的册命。铭文前半抚今忆昔,追述文武二王时,君臣和洽,政治清明,国泰民安,而今时局动荡不宁,宣王因命毛公治理邦家,并授以宣示王命的特权,凡未经毛公同意的王命,毛公可以告示臣民不予执行。铭文后半为周王对毛公的告诫勉励之词,诫勉毛公不要阻塞民意,鱼肉鳏寡。为明确毛公的职权,赏以秬鬯、命服、车马、兵器。毛公为感谢和称颂周天子的美德,铸此鼎以为纪念。此鼎铭文是研究西周政治历史的重要资料,故此鼎既是制作精美的工艺器物,也是具有文献价值的历史信物。

毛公鼎

西周晚期青铜器。相传清道光年间出上于陕西岐山县。通高53.8厘米、口径47.9厘米。腹内有铭文32行499字,为现存最长铭文的青铜器。作器者毛公记载周宣王告诫。是研究西周晚期政治的重要资料。现藏台湾省台北市。

毛公鼎

毛公鼎是西周晚期青铜器。相传清道光年间出土于陕西岐山县。高53.8厘米、口径47.9厘米。腹内有铭文32行499字,为现存最长铭文的青铜器。作器者毛公记载周宣王告诫。是研究西周晚期政治的重要史料。现藏台湾省台北市。

毛公鼎

毛公鼎是西周晚期青铜器。相传清道光年间出土于陕西岐山县。高53.8厘米、口径47.9厘米。腹内有铭文32行499字,为现存最长铭文的青铜器。作器者毛公记载周宣王告诫。是研究西周晚期政治的重要史料。现藏台湾省台北市。

毛公鼎

西周晚期青铜礼器。因作器者为“毛公”而得名。相传清道光末年出土于陕西省岐山县。通高53.8厘米,口径47.9厘米,重34.7千克。半球状腹,2高大立耳,3兽蹄形足。口沿下有两周弦纹,中填重环纹。腹内有铭文499字,记述周宣王册命毛公的经过。首先追述文、武二王时的政治清平之盛况和描述作鼎时的社会弊病。接着叙述宣王任命毛公治理国家,并给以毛公以宣布王命的专权。然后指明周王对毛公的告诫勉励之辞和对毛公的赏赐。最后解释毛公作鼎的目的是为了表示感谢和称颂天子美德。此鼎是现存铭文最长的青铜器,对研究西周晚期的政治历史很有参考价值。现存台湾省台北市。

毛公鼎

西周后期青铜器。清道光末年于陕西岐山出土,圆形,直耳,有三个马蹄形足,通高53.8厘米。器内有32行铭文,共497字,是已知青铜器中铭文最长的。铭文内容为周王(郭沫若考证是周宣王或周平王)再三叮咛毛公,必须效忠王室,并将玉环、马区、车辆等大量珍贵的物品赐给,是研究西周历史的珍贵资料。 (参考图89)

毛公鼎

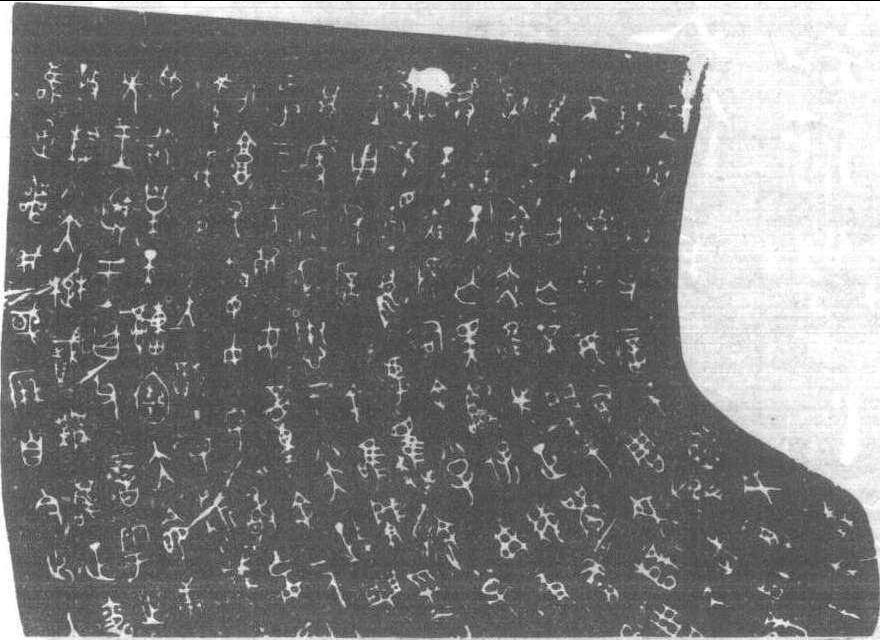

毛公鼎銘 (局部)

西周時代古銅器。清·道光年間(1821——1850)於陜西省岐山縣出土。高35. 8公分,口徑47. 9公分。此乃現存古銅器中銘文最多者,計三十二行,四百九十七字。毛公𢉩者,史籍無載,據其它器銘,知係周期一族之長老。此鼎筆勢銛銳,雄偉瑰美,呈周初風尚,實屬西周後期物,為擬古之作。嘗經陳介琪、端方等遞轉,戰亂中為防流出海外,由國民政府所管,戰後移置臺灣。現存臺北中央博物館。

- 安全理事会是什么意思

- 安全生产是什么意思

- 安全生产是什么意思

- 安全生产是什么意思

- 安全生产与劳动保护的内涵是什么意思

- 安全生产与劳动保护的基本要素是什么意思

- 安全生产与劳动保护的基本观点是什么意思

- 安全生产与劳动保护的概念是什么意思

- 安全生产中的思想政治工作是什么意思

- 安全生产中的思想政治工作是什么意思

- 安全生产工作方针是什么意思

- 安全生产教育制是什么意思

- 安全生产方针是什么意思

- 安全生产检查制是什么意思

- 安全生产的刑事责任是什么意思

- 安全生产的方针是什么意思

- 安全生产的民事责任是什么意思

- 安全生产的监督管理是什么意思

- 安全生产的监督管理是什么意思

- 安全生产的行政责任是什么意思

- 安全生产知识问答是什么意思

- 安全生产管理体制是什么意思

- 安全生产管理方针和体制是什么意思

- 安全生产责任制是什么意思

- 安全生产责任制是什么意思

- 安全生产责任制是什么意思

- 安全电压是什么意思

- 安全电压是什么意思

- 安全界限是什么意思

- 安全界限率是什么意思

- 安全疏散的计算方法是什么意思

- 安全疏散的辅助设施是什么意思

- 安全疏散设计是什么意思

- 安全科学技术词典是什么意思

- 安全窗口是什么意思

- 安全管理工程概论是什么意思

- 安全管理的主要内容是什么意思

- 安全系数是什么意思

- 安全系数是什么意思

- 安全系数和许用应力是什么意思

- 安全系数法是什么意思

- 安全系统工程是什么意思

- 安全系统工程学是什么意思

- 安全系统工程概论是什么意思

- 安全线是什么意思

- 安全绳是什么意思

- 安全网是什么意思

- 安全色是什么意思

- 安全色是什么意思

- 安全行车间隔里程是什么意思

- 安全评价是什么意思

- 安全责任制是什么意思

- 安全边际是什么意思

- 安全边际是什么意思

- 安全边际是什么意思

- 安全边际率是什么意思

- 安全边际率是什么意思

- 安全边际率是什么意思

- 安全边际率是什么意思

- 安全间隔期是什么意思