正粘病毒科

正粘病毒科

正粘病毒科是指对粘蛋白具有特殊亲和性的一类RNA病毒,其通俗名称为流感病毒群。本科成员包括人甲、乙型和动物的甲型流感病毒,可能也包括丙型流感病毒。

Smith等人于1933年首先分离到人甲型流感病毒,Francis和Magill于1940年分离到乙型,Taylor于1947年发现了丙型。其实1900年真性鸡瘟病毒(fowl plaguevirus)已被发现,但于1955年才确认为是甲型流感病毒,其余的动物流感病毒均于1949年后才相继被发现。

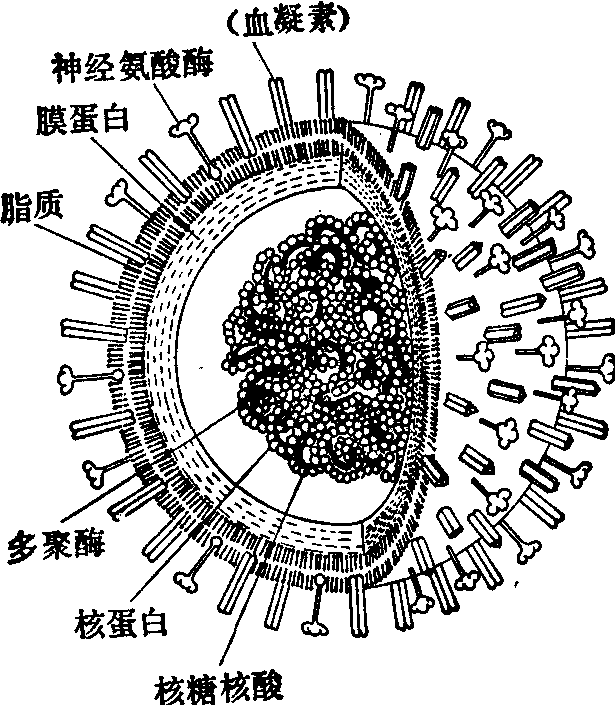

病毒为多形态或圆球形,直径80~100nm。丝状体可长达数微米。包膜上覆盖着突起,一种象三角形的细长棒,大小为4×14nm,能凝集红细胞称血凝素; 另一种象蘑菇样,一头大(8.5nm)一头小(4nm),能使病毒从吸附的红细胞表面释放下来,叫神经氨酸酶。突起的一端插入脂层中。用脂溶剂或去污剂将病毒颗粒脂层裂解,在电镜下可看到球状的膜蛋白,它紧贴在脂层下面,把核壳包于其中。病毒颗粒中心为核壳体,呈螺旋对称,直径9~15nm,由RNA、核蛋白和三个多聚酶组成,有时在部分裂解的病毒颗粒中可见到核壳体卷成7nm厚,4~20个圈。

沉降系数为700~800S,蔗糖中浮密度为1.18~1.2g/cm3。于低pH(<5)或56℃加热数分钟病毒感染性下降。脂溶剂和去污剂能破坏完整的膜导致感染性的下降。用甲醛、紫外线和γ射线等处理能使感染性消失,但不影响抗原的特异性。有些化学药物和射线能造成病毒颗粒某节段RNA的缺损。

正粘病毒形态结构示意图

本科病毒的核酸为单链RNA,分子量为5×106道尔顿。核酸分成8个分子节段(丙型为7个)。每个节段分子量为0.2~1×106道尔顿,编码10种蛋白质(丙型仅知5种):与多聚酶有关系的P1、P2和P3,血凝素(HA),神经氨酸酶(NA),核蛋白(NP),两种膜蛋白(MP)和两种非结构蛋白(NS)。

病毒颗粒有7~9个多肽。多肽数目受HA被蛋白水解酶裂解程度的影响。HA可裂解成重链(HA1)和轻链(HA2)。HA1与HA2通过双硫键以共价形式相连。具有凝集活性的HA为HA的三聚合体或HA1+HA2的多肽。通过一些蛋白水解酶将HA裂解成HA1和HA2能提高病毒的感染性。内部酶活性为依赖于RNA的RNA多聚酶(P1,P2和P3)。甲型和乙型外部有受体破坏酶即神经氨酸酶(NA)。功能性NA是NA多肽的四聚合体。病毒颗粒内部还有核蛋白和膜蛋白。在感染细胞中有,而病毒颗粒内找不到的有两种非结构蛋白和膜蛋白2(MP2)。脂质占病毒颗粒重量的18~37%,依赖于宿主成分,但由于病毒颗粒NA的作用故它不含有唾液酸成分。碳水化合物占病毒颗粒重量的5~9%,依赖宿主和病毒颗粒成分(无唾液酸),存在于病毒颗粒表面多肽(HA和NA)上。

已知本科病毒的抗原有HA,NA,NP,MP和NS。NP和MP具有型特异性,是正粘病毒型划分的主要依据。HA和NA抗原性易发生改变,是甲型流感病毒亚型划分的依据。至今甲型流感病毒HA有13个亚型(H1~H13),NA有9个亚型(N1~N9)。乙型流感病毒的HA和NA也会发生抗原性变异,但无亚型划分。丙型流感病毒的HA抗原性也会发生小变异,也无亚型划分。HA抗体能中和感染性。NA抗体不能直接中和感染性,但能降低病毒的增殖量。NP和MP抗体无中和能力。NS抗体情况不清。

病毒颗粒靠其HA吸附到含有唾液酸受体的宿主细胞膜上,通过包膜与细胞膜融合和细胞吞饮作用而进入细胞。而后转录成两种形式的互补链RNA,一种是mRNA,另一种为RNA复制的模板。在这早期转录中需要宿主细胞核中依赖于DNA的RNA多聚酶的作用。这时转录能被放线菌素D或α-蝇蕈素所抑制。接着就借助于病毒颗粒本身多聚酶的功能,8个RNA节段分别转录和复制,并由mRNA转译成不同的蛋白质。感染后的第1小时NP在核内聚集,而后转移到胞质。新合成的HA和NA转入细胞膜并进行糖化,MP紧贴于细胞膜下面,然后核壳体移动至改变了的细胞膜部位芽生,形成新病毒颗粒。混合感染时同型病毒间易发生基因重组,形成重组病毒颗粒。

本科病毒可在人群引起流感流行或散发。有些甲型流感病毒能在猪、马和牛中造成流感流行。有些甲型流感病毒在禽类中能造成不显性至致死性感染。乙型流感病毒主要感染人,偶尔会感染与人密切接触的家养动物。丙型流感病毒主要侵犯婴幼儿,1981年中国从猪群中分离到了它。能人工感染雪貂、小白鼠,地鼠和豚鼠。多数病毒株能在原代猴、人、鸡和牛肾细胞生长,在蛋白水解酶存在下也能在传代细胞中生长。但鸡胚接种是分离和培养流感病毒最简便、最敏感、使用最广的方法。

能凝集鸡和一些哺乳类动物的红细胞。常用来进行血凝和血凝抑制测定的为鸡、人或豚鼠的红细胞。多数报道从人传播给猪,偶尔也能从猪到人。

1980年世界卫生组织公布了流感病毒新的命名法。根据这一新的命名法,甲型流感病毒的命名为型别/宿主/分离地点/病毒株序号/分离年代 〔血凝素(亚型)神经氨酸酶(亚型)〕,如A/Equine/Prague/1/56(H7N7)。但如宿主是人,就不必写出宿主的名称,如A/京科/1/68(H3N2);如宿主为非生命物质需写出,如A/湖水/京科/152/79(H3N

)。 凡是从动物中分离到新类型病毒株,在第一篇文章中动物名称须写出拉丁双字分类和通俗名称,如针尾鸭就得写出Anas acuta (pintail duck),而后文章写种的共同名称即不管什么种类鸭写鸭就可。

)。 凡是从动物中分离到新类型病毒株,在第一篇文章中动物名称须写出拉丁双字分类和通俗名称,如针尾鸭就得写出Anas acuta (pintail duck),而后文章写种的共同名称即不管什么种类鸭写鸭就可。乙型流感病毒和丙型流感病毒的命名仅用病毒株名称,如B/England/5/66,C/1233/47。

重组株的命名需加一个“R”字,如A/津防/78/77(H1)-京科/1/68(N2)R,这表明重组株的血凝素来自A/津防/78/77而神经氨酸酶来源于A/京科/1/68。如重组株8个RNA节段来源全已搞清,应用注解加以说明各节段RNA的来源。重组株的命名只适用于实验室人工制造的,而不适用于自然的重组株。

☚ 轮状病毒 甲型流感病毒 ☛

- 天畏斯文坠(天丧斯文)是什么意思

- 天畏,棐忱是什么意思

- 天疱疮是什么意思

- 天疱疮是什么意思

- 天疱疮是什么意思

- 天癸是什么意思

- 天癸是什么意思

- 天癸是什么意思

- 天癸是什么意思

- 天癸过期是什么意思

- 天白蚁是什么意思

- 天白颢颢,寒凝凝只。是什么意思

- 天皇是什么意思

- 天皇主权说是什么意思

- 天皇和日本投降是什么意思

- 天皇寺是什么意思

- 天皇裕仁传是什么意思

- 天益味精厂是什么意思

- 天监七年(公元508年,北魏永平元年)是什么意思

- 天监九年(公元510年,北魏永平三年)是什么意思

- 天监二年(公元503年,北魏景明四年)是什么意思

- 天监井栏题字是什么意思

- 天监八年(公元509年,北魏永平二年)是什么意思

- 天监六年(公元507年,北魏正始四年)是什么意思

- 天监十一年(公元512年,北魏延昌元年)是什么意思

- 天监十七年(公元518年,北魏神龟元年)是什么意思

- 天监十三年(公元514年)是什么意思

- 天监十二年(公元513年,北魏延昌二年)是什么意思

- 天监十五年(公元516年,北魏熙平元年)是什么意思

- 天监十八年(公元519年,北魏神龟二年)是什么意思

- 天监十六年(公元517年,北魏熙平二年)是什么意思

- 天监十年(公元511年 北魏永平四年)是什么意思

- 天盖楼四书语录是什么意思

- 天盛年改定新律是什么意思

- 天目中峰和尚广录是什么意思

- 天目山是什么意思

- 天目山前诗轴是什么意思

- 天目山国家自然保护区是什么意思

- 天目山战役是什么意思

- 天目山木本植物图鉴是什么意思

- 天目山森林公园是什么意思

- 天目山笋干是什么意思

- 天目山路是什么意思

- 天目木兰是什么意思

- 天目木兰是什么意思

- 天目木兰是什么意思

- 天目木姜子是什么意思

- 天目木姜子是什么意思

- 天目木姜子是什么意思

- 天目溪竹筏漂游是什么意思

- 天目真镜录是什么意思

- 天目真镜录 宋 唐子霞是什么意思

- 天目青顶是什么意思

- 天目青顶茶是什么意思

- 天省是什么意思

- 天真是什么意思

- 天真丸是什么意思

- 天真丸是什么意思

- 天真丸是什么意思

- 天真丸是什么意思