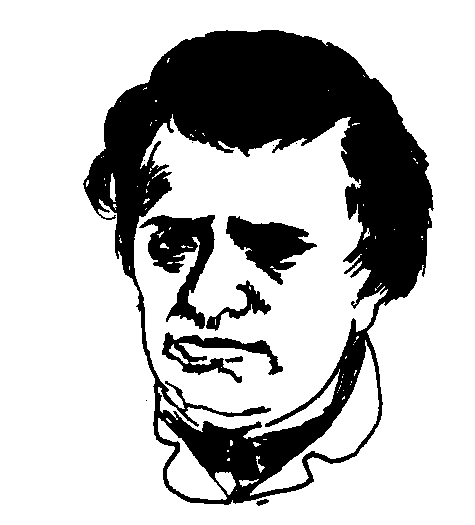

欧姆1787—1854Georg Simon Ohm

德国物理学家。生于巴伐利亚的埃尔兰根。就读于埃兰根大学,毕业后留校任教。曾任科伦理工学院数学物理系主任、纽伦堡理工学院物理学教授、慕尼黑大学教授等职。1842年被选为伦敦皇家学会会员,获科普勒奖。1826年发现电学的“欧姆定律”,即在有稳恒电流通过的电路中,电流和电压(或电动势)与电阻间的依存关系。人们为纪念他,将电阻的单位定为“欧姆”,简称“欧”。

欧姆ōu mǔ

电阻单位。1901年《格物质学·电学》:“电流之安培数等于电力之弗打数为阻力之欧姆数除之。”◇欧、阿姆,“殴姆”为英语ohm的音译。

欧姆

电阻单位。简称欧,符号Ω。当1A的恒定电流在电路的两点间通过时,如果这两点间的电压为1V,则两点间这段导体的电阻为1Ω(设这段导体中不存在任何电动势)。普通干电池的电阻约0.7Ω,铅蓄电池的电阻0.005~0.1Ω。220V、40W白炽灯丝,冷时的电阻约100Ω,正常发光时的电阻约1210Ω。

欧姆1787.3.16~1854.7.6OumuGeorg Simon Ohm

德国物理学家。生于巴伐利亚的埃朗根,1811年毕业于埃朗根大学并取得了哲学博士学位。大学毕业后在中学任教。1817~1826年在科隆大学预科教数学和物理。欧姆1825年开始进行电学方面研究。他用同样材料、不同粗细的金属丝做测定电导率的实验,得出如果导线长度和横截面成正比,则它们的电导率相同的结论。他利用电流通过导线的磁效应引起磁针偏转而显示电流大小的仪器,来研究电流与导体长度的关系。欧姆在实验中用铜—铋组成的温差电偶作电源,克服了用伏打电池作电源时,电流不稳定的困难,得到了满意结果。他总结出X=a/(b+x)的关系,式中X是流经长为x的导体的电流的大小,a、b为常数,a取决于电偶材料和温差激发力,b取决于电偶及电路其余部分阻力。1826年2月发表的《金属导电定律的测定》论文中给出这一结果。1827年在《动电电路的数学研究》一书中,欧姆把从实验中得到的结果改写为S=r·E,S表示电流,E表示电动力(即电势差),r表示传导率(倒数为电阻),即著名的欧姆定律。此定律的发现开始并没有受到重视,直到1833年才逐渐为人所认识。1841年英国皇家学会授予他科普利奖章。1845年被接纳为巴伐利亚科学院院士。1849年任慕尼黑大学教授,欧姆在发现欧姆定律的同时还建立了电源电动势的串、并联关系。为了纪念欧姆的电学研究成果,在国际单位制中,电阻单位以欧姆命名。定义如下:若在一导线两点间加上1伏特的恒定电势差,在导线上产生1安培电流时,则该导线上述两点间的电阻即为1欧姆(设导线内不存在任何电动势)。

欧姆1787.3.16—1854.7.6Oumu,Georg Simon Ohm

德国物理学家。生于巴伐利亚州的埃尔兰根。欧姆从小在父亲的指导下学习数学,并在他父亲的制锁作坊里练出一双巧手,这为他后来自己动手制作实验仪器进行实验研究打下了很好的基础。1811年毕业于埃尔兰根大学并获博士学位。由于经济困难长期担任家庭教师和中学教师。欧姆在十分困难的条件下以及被人怀疑攻击的环境中仍坚持科学研究工作。最重要的贡献是建立了电路定律,他为之付出了十年的心血。在极其艰苦的实验条件下自己动手制作实验仪器,对电路中电流、电压、电阻的关系进行了仔细的研究,终于在1826年得出了以他名字命名的欧姆定律。但是这一成就当时并未得到承认反而给他招来诋毁与恶感。在德国只有施威格、普法夫等少数人承认欧姆定律。施威格给了欧姆很大支持,为欧姆发表论文,并写信给欧姆:“请你相信,在乌云和尘埃后面的真理之光最终会透射出来,并含笑驱散它们。”然而真正“驱散乌云和尘埃”的“风暴”来自英国。英国皇家学会1841年授予欧姆以科普利奖章,这是当时科学界的最高荣誉,从此欧姆的工作才得到了普遍的承认。为了纪念这位科学家以他的名字命名了欧姆定律和电阻的单位。

欧姆1787—1854Georg Simon Ohm

德国物理学家。提出电学和电工学的最基本规律之一的欧姆定律。

欧姆

ohm(Ω)

- 雇是什么意思

- 雇不得了是什么意思

- 雇不过来是什么意思

- 雇主是什么意思

- 雇主代表是什么意思

- 雇主债务保险是什么意思

- 雇主再保险公司是什么意思

- 雇主和工人选举团是什么意思

- 雇主实际社会缴款是什么意思

- 雇主忠诚险是什么意思

- 雇主社会缴款是什么意思

- 雇主联合会是什么意思

- 雇主责任是什么意思

- 雇主责任保险是什么意思

- 雇主责任制是什么意思

- 雇主责任法是什么意思

- 雇人是什么意思

- 雇人之妻为妾是什么意思

- 雇伙计是什么意思

- 雇佣是什么意思

- 雇佣人是什么意思

- 雇佣人员是什么意思

- 雇佣人员报酬是什么意思

- 雇佣仆人是什么意思

- 雇佣保险是什么意思

- 雇佣关系是什么意思

- 雇佣兵是什么意思

- 雇佣兵制是什么意思

- 雇佣兵制度是什么意思

- 雇佣军是什么意思

- 雇佣制度是什么意思

- 雇佣劳动是什么意思

- 雇佣劳动制度是什么意思

- 雇佣劳动力是什么意思

- 雇佣劳动力的工资是什么意思

- 雇佣劳动契约是什么意思

- 雇佣劳动者是什么意思

- 雇佣合同是什么意思

- 雇佣启事是什么意思

- 雇佣契约是什么意思

- 雇佣征募是什么意思

- 雇佣性救助合同是什么意思

- 雇佣成本指数是什么意思

- 雇佣政客是什么意思

- 雇佣救助是什么意思

- 雇佣文人是什么意思

- 雇佣者是什么意思

- 雇侯是什么意思

- 雇借是什么意思

- 雇倩是什么意思

- 雇倩人杀囚是什么意思

- 雇傭合同是什么意思

- 雇僦是什么意思

- 雇农是什么意思

- 雇凶是什么意思

- 雇劳金是什么意思

- 雇募是什么意思

- 雇员是什么意思

- 雇员发明是什么意思

- 雇员受益信托是什么意思