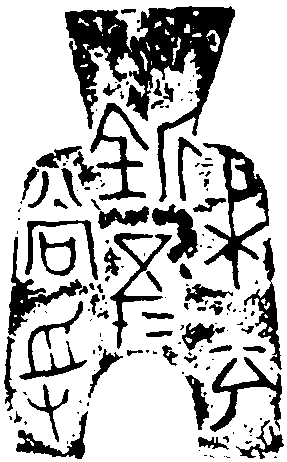

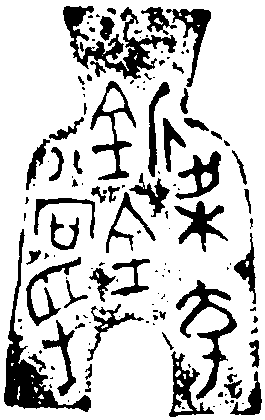

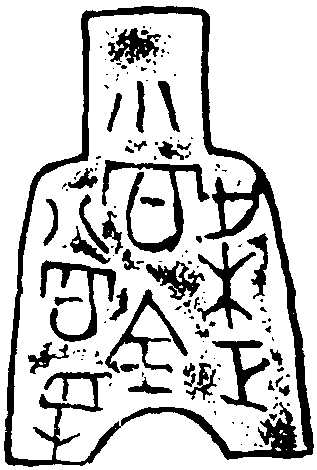

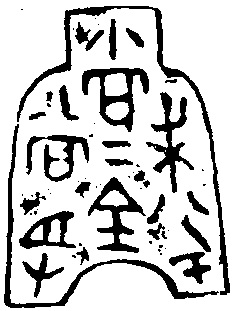

梁布 liángbù

戰國時期魏國鑄造的平首橋足布,因面文首字記地作“梁”,故稱。已發現並著録者有四種,分三等:大者面文篆作“梁充釿(即“五十”,“二”爲合文符)當寽”,爲二釿布,重二十六至二十八克;中者兩種面文分别作“梁充釿百當寽”、“梁正尚百當寽”,爲一釿布,重十一至十四克;小者面文作“梁半尚二百當寽”,爲半釿布,重七克左右。據考,面文“梁”指魏都“大梁”,史載公元前340年魏惠王自舊都安邑徙都於此(此從《史記·魏世家》),是幣當即魏都大梁後所鑄。“充”,通“新”。“百”,錢文作“全”,舊多釋爲“金”。自河北平山中山王墓銅器銘文證明“全”可作“百”後,此布之讀法始得釋。“寽”,重量單位。“百當寽”即“布百枚當一寽”。“寽”之重量或據實測此布推定爲一千四百克左右;亦有謂“寽”在此當指黄金重量者,按是說雖知此布若干抵黄金一寽,然一寽究爲多重,仍待考。

梁布

.jpg) 是什么意思

是什么意思.jpg) 坼是什么意思

坼是什么意思.jpg) 当是什么意思

当是什么意思.jpg) 摸是什么意思

摸是什么意思.jpg) 裆是什么意思

裆是什么意思.jpg) 子是什么意思

子是什么意思.jpg)

.jpg) 是什么意思

是什么意思.jpg) 是什么意思

是什么意思.jpg) 是什么意思

是什么意思.jpg) 是什么意思

是什么意思.jpg) 是什么意思

是什么意思.jpg)

.jpg) 是什么意思

是什么意思.jpg) 是什么意思

是什么意思.jpg)

.jpg) 是什么意思

是什么意思.jpg) 子是什么意思

子是什么意思.jpg)

.jpg) 是什么意思

是什么意思.jpg)

.jpg) 是什么意思

是什么意思.jpg)

.jpg) 是什么意思

是什么意思.jpg) 是什么意思

是什么意思.jpg)

.jpg) 是什么意思

是什么意思.jpg)

.jpg) 是什么意思

是什么意思.jpg)

.jpg) 是什么意思

是什么意思.jpg) 是什么意思

是什么意思.jpg) 儓是什么意思

儓是什么意思.jpg) 是什么意思

是什么意思.jpg)

.jpg) 是什么意思

是什么意思.jpg) 嘈是什么意思

嘈是什么意思.jpg) 是什么意思

是什么意思.jpg)

.jpg) 是什么意思

是什么意思.jpg) 是什么意思

是什么意思.jpg)

.jpg) 是什么意思

是什么意思.jpg)

.jpg) 是什么意思

是什么意思.jpg)

.jpg) 是什么意思

是什么意思.jpg) 是什么意思

是什么意思.jpg)

.jpg) 是什么意思

是什么意思.jpg) 是什么意思

是什么意思.jpg) 是什么意思

是什么意思.jpg) 是什么意思

是什么意思.jpg) 是什么意思

是什么意思.jpg) 是什么意思

是什么意思.jpg) 是什么意思

是什么意思.jpg)

.jpg) 是什么意思

是什么意思.jpg)

.jpg) 是什么意思

是什么意思.jpg) 刺刺是什么意思

刺刺是什么意思.jpg) 瘤是什么意思

瘤是什么意思.jpg) 稔是什么意思

稔是什么意思.jpg) 窨是什么意思

窨是什么意思.jpg) 是什么意思

是什么意思.jpg) 是什么意思

是什么意思.jpg)

.jpg) 是什么意思

是什么意思.jpg)

.jpg) 是什么意思

是什么意思.jpg) 是什么意思

是什么意思.jpg)

.jpg) 是什么意思

是什么意思.jpg) 极是什么意思

极是什么意思.jpg)

.jpg) 是什么意思

是什么意思.jpg)

.jpg) 是什么意思

是什么意思.jpg) 殑是什么意思

殑是什么意思.jpg) 是什么意思

是什么意思.jpg) 是什么意思

是什么意思.jpg) 是什么意思

是什么意思