桑虱mulberry scale

一种吮吸桑树枝芽液汁的害虫,同翅目,绵蚧科。学名为Drosichacontrahens Walker,别名蚀芽虫、桑鳖、蒲鞋虫。

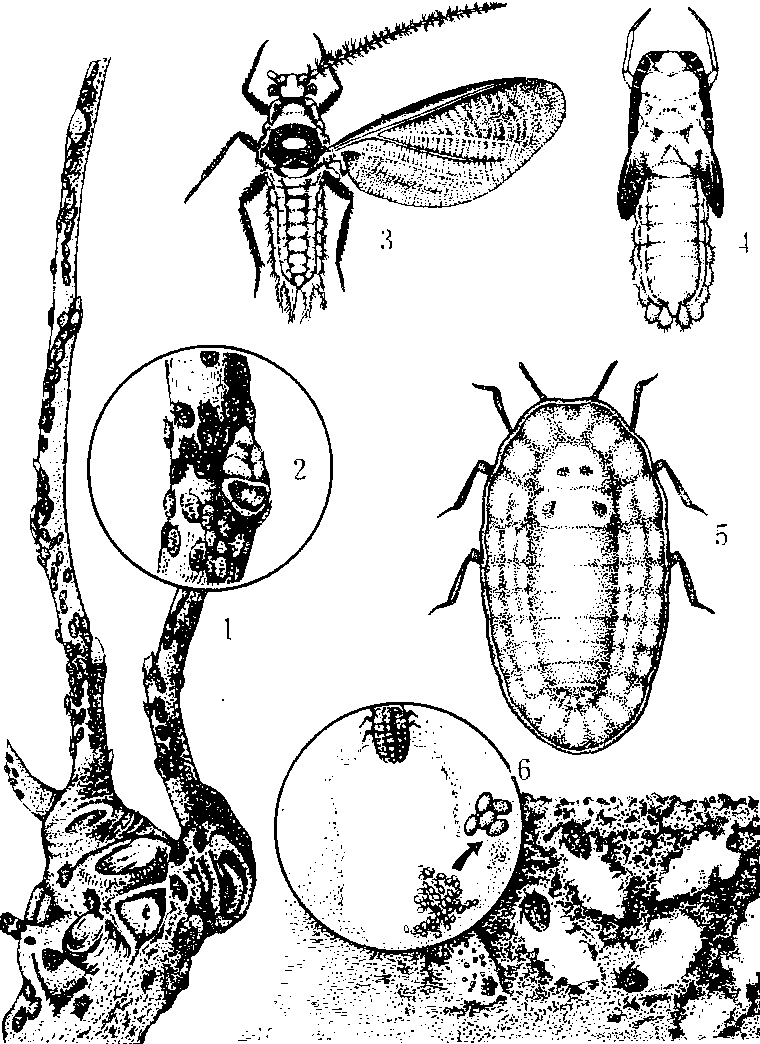

形态 雌成虫无翅,触角8节,黑色。体椭圆形,长11~13毫米,背面隆起多皱纹,呈赭色,边缘桔黄色。足短小,体背有白色蜡质粉。雄成虫口器退化,体紫红色,长3~4毫米,前胸背面具两黑斑。前翅黑色,翅面具浪状纹;后翅退化,呈匙状平衡棒。触角10节,其中3~9节各有3圈轮生褐色长毛。卵椭圆形,长1毫米,初产鱼肚白色渐变红黄色。卵囊长扁筒形,白色棉絮状,长宽10~13×7~10毫米,内分5~8层,卵粒呈长带螺旋形,盘旋分布在各层中,若虫体略如雌成虫而小,触角节数各龄不同:1龄5节、2龄6节、3龄7节。预蛹体狭长4.5×1.7毫米,背面赭红,边缘黄色,触角9节,口器消失,行动活泼。雄蛹体长约3.6毫米,暗红色,两侧近平行,触角10节,黑色,翅芽长卵形。茧长椭圆形,白色,蜡质而疏松,棉絮状(图)。

生活习性 桑虱一年1化,以卵在土壤中越冬,次年早春孵化为若虫后,爬上寄主植物树干,在树皮裂隙或背风处密集,日中天暖,成群向上爬行,在枝条顶端数个桑芽基部周围刺吸汁液,并借口针固定体躯。1龄经过约60~70天,到末期第一次蜕皮时,桑芽已从鹊口状到开一叶,虫渐向枝条中部桑芽附近扩散,体上分泌的蜡质物也渐多。2龄经过约18天,再脱皮而为3龄若虫。第3龄起雌雄虫经过明显不同,即雌虫再经半月脱第3次皮而为无翅成虫。雄虫进入3龄后体躯狭长,行动也更活泼,口器消失,不再取食,经7天而为预蛹。预蛹爬行2~3天在蛀孔裂隙处分泌白色棉絮状蜡质物,作成狭长形绵茧,常数个至数十个扭结成团。预蛹共经9天再脱皮而化蛹,蛹期6~9天,羽化而为有翅雄虫,交尾后1~3天即死。雌虫交尾后,仍需继续刺吸汁液,经14~28天后才沿枝下走,入土产卵。产卵期约4~5天。取食时间越长,产卵量越多;一个雌虫产卵数最多可达200余粒,产卵完毕的雌虫,即死于卵囊前方。卵囊一般在土壤中,于植株周围60厘米半径内最多,深度约3~6厘米。初形成的卵囊洁白色,后由淡黄到土黄,最后与土色相似,不易发现。卵囊的绵质物由疏松到消失,所以在夏伐前后的土壤中,卵囊明显可见,到冬季前后就不易找到。

桑 虱

1.群集为害状 2.群集为害(放大) 3.雄成虫

4.雄蛹 5.雌成虫 6.卵囊及卵放大 7.表土层中卵囊

分布为害 各新老蚕区都有发生,被害枝条的桑芽枯竭不能萌发,发芽后的幼嫩叶片枯焦而死,如低温冻害症状,成片发生时影响桑叶产量很大。除桑以外,还寄生于桃、蚕豆、梨、柑桔、苹果、女贞、柠檬、榆、尖柞、冬青、白杨、乌桕、榔榆等植物。

防治 早春桑树发芽前,用破粗布、草把、刷子等抹(刷)杀密集在主干或枝条上的若虫;幼龄虫期可以喷布90%敌百虫结晶1,000倍、40%乐果乳油1,000倍的混合液,或20型洗衣粉100倍液: 夏伐后耕地时,检出卵囊随即烧毁; 对有效天敌红缘瓢虫和异色瓢虫应注意保护和移殖。

桑虱mulberry scale

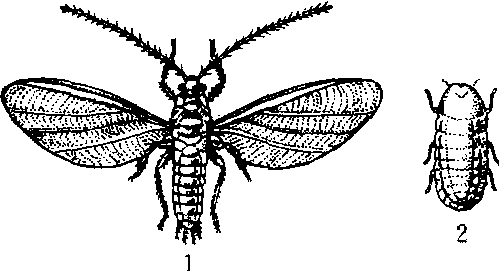

同翅目,绵蚧科。Drosicha con-trahens Walker,又称桑鳖、乌龟虫、蚀芽虫。中国各蚕区均有发生。寄主有桑、桃、蚕豆、梨、柑橘、苹果、女贞、柠檬、榆、冬青、白杨、乌桕等。雌成虫无翅椭圆形,体长11~13 mm,背面隆起多皱,赭色;雄成虫体长约4 mm,紫红色,前翅黑色,后翅退化。卵椭圆形。幼虫似雌成虫,体较狭小。蛹暗红色,茧白色,蜡质棉絮状。雌成虫和若虫刺吸桑树枝芽汁液,一年一化,以卵在卵囊内于土壤中越冬。宜采用抹杀幼虫;喷洒80%敌敌畏或40%氧化乐果1 000倍液等措施防治。

桑虱

1.成虫 2.若虫

- 螻姑是什么意思

- 螻蛄是什么意思

- 螻蜮是什么意思

- 螻螲是什么意思

- 螻蟈是什么意思

- 螻蟻是什么意思

- 螻頂金是什么意思

- 螼是什么意思

- 螼蚓是什么意思

- 螼螾是什么意思

- 螽是什么意思

- 螽斯是什么意思

- 螽斯丸是什么意思

- 螽斯之庆是什么意思

- 螽斯之征是什么意思

- 螽斯之盛是什么意思

- 螽斯之羽是什么意思

- 螽斯亚目是什么意思

- 螽斯叶吉是什么意思

- 螽斯振羽是什么意思

- 螽斯绳绳是什么意思

- 螽斯衍庆是什么意思

- 螽斯衍庆螽斯之庆是什么意思

- 螽斯诜诜是什么意思

- 螽类是什么意思

- 螽结是什么意思

- 螽蝗是什么意思

- 螽螟是什么意思

- 螾是什么意思

- 螾庐是什么意思

- 螾庐曲谈是什么意思

- 螾庐曲谈曲韵是什么意思

- 螾无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。是什么意思

- 螾蜓是什么意思

- 螾蜿是什么意思

- 螾𧊔是什么意思

- 螾𧍢是什么意思

- 螿是什么意思

- 蟀是什么意思

- 蟀线子是什么意思

- 蟀织是什么意思

- 蟀蟀是什么意思

- 蟀蟀虫是什么意思

- 蟀谷是什么意思

- 蟀鸡俚是什么意思

- 蟁是什么意思

- 蟂是什么意思

- 蟂獭是什么意思

- 蟂矶是什么意思

- 蟃是什么意思

- 蟃蜒是什么意思

- 蟄是什么意思

- 蟄户是什么意思

- 蟄燕是什么意思

- 蟄獸是什么意思

- 蟅是什么意思

- 蟅虫是什么意思

- 蟅蟒是什么意思

- 蟆是什么意思

- 蟆卵袋儿是什么意思