桑芽枯病mulberry twig blight

由桑生浆果赤霉引起为害桑树枝条的一种真菌病害。

分布和为害 主要分布在日本、朝鲜和中国。中国辽宁、山东、江苏、浙江、安徽、广东、云南、贵州、台湾等省均有发生。桑芽、桑枝受害,导致枯死,影响桑园春叶产量。

早春发芽前后,患病枝条的冬芽或伤口附近出现暗褐色油渍状菱形或长椭圆形下陷病斑,表面密生橙色肉质小疹,病斑扩展围绕枝条,隔断树液流通,使病部以上枝条干枯,病部以上芽叶急剧萎凋、变褐。夏季病斑上产生蓝黑色颗粒。遇雨后空气潮湿,病斑部腐烂,易剥离,并有酒精味。

病因 病原物主要是桑生浆果赤霉[Gibberellabaccata (wallr.) Sacc. var. moricola (de Not.) Wol-lenw.]。属子囊菌、球壳目,无性态是砖红镰孢。分生孢子座埋生木栓皮下,为密致菌丝组成,逐渐隆起,呈丘状、半球状,突破外皮(木栓层),并形成子座,高0.3~0.5毫米,横径0.5~1.0毫米,橙红色肉质小疹,降雨时膨胀。分生孢座上有一层密生的短小分生孢子梗,无色,有2~3个分枝,有隔膜,大小为10~15×3~4(微米),其先端着生分生孢子。分生孢子新月状或镰刀状,一端稍弯曲,一端有脚胞,3~5隔膜,大小27~40×3.0~4.5(微米)。分生孢子座的大小、色泽有多种类型,且各有典型症状。发病后期在枯死的分生孢子座上又形成暗蓝色球状小疹,为病菌的子座,直径2~4毫米,子座上群生几个至十几个球形子囊壳,顶端乳凸起上有孔口,大小为210~285×172~225(微米),壳壁由蓝黑色多角形或椭圆形细胞构成。子囊壳内生圆筒形子囊,具短柄、无色,大小为55~85×8~12(微米),含8个子囊孢子,两列或一斜例排列。子囊孢子椭圆形,无色或略带黄色,3个隔膜,隔膜处稍缢缩,大小为12~20×6(微米)。

病原菌生长温度为4~36℃,适温24~26℃,子囊孢子形成适温7~24℃,pH值6.5~7.0。病菌的培养,氮源以谷氨酸最佳。在马铃薯煎汁加用5%蔗糖琼脂培养基和桑条、稻草等培养基上培养时生育良好。气生菌丝白色绵毛状,中心部淡黄色、局部呈暗蓝色,不形成子囊壳。

侵染过程和病害循环 5月下旬逐渐产生子囊壳,子囊孢子成熟后在8月至10月散出,从桑枝腋芽附近伤口侵入,以菌丝状态潜伏越冬。树木抗病力弱时,菌丝继续扩展直至发病。3月至4月间病斑上产生分生孢子,自风雨,昆虫造成的伤口再侵染为害。寄主对病菌侵染的抵抗力受季节、气温、采伐、创伤等影响。一般夏季和早秋气温高,桑树愈伤组织分裂旺盛,伤口容易愈合,孢子侵入后,迅速被愈伤组织包围而不能向深层侵染,到8月下旬以后,愈伤组织分裂能力减弱,病菌易于侵入。由虫蛀、冻害造成伤口或生长衰弱的桑枝上发病。中国广东桑、湖桑38号、嘉定桑和黄鲁桑等品种较易发病,而梨叶大桑,桐乡青等发病较轻。

病害控制 常采用以下措施: ❶合理利用秋叶,秋蚕结束后,枝条梢部要保留5、6片桑叶不采,利于养分积累,增加抗寒、抗病能力。

❷春季桑树休眠后,及时整枝剪梢,处理病条,减少越冬菌源。

❸用波美5~6度石硫合剂,或用15%氟硅酸液,或用0.2%铜铵液喷洒枝干,可消灭树干越冬病菌。

❹改善桑园管理,不造成伤痕、不过度采叶、加强病虫害防治,可控制病害发生。

桑芽枯病twig blight

桑树枝干上常见的病害之一,分布于中国、日本、朝鲜,中国的辽宁、山东、江苏、浙江、安徽、广东、云南、贵州、台湾各省均有发生。本病大多发生于虫蛀、冻害、生长衰弱的桑枝上,有时和其它一些枝干上的病害混生。被害株枝条上部枯死,严重时整株全枯(图)。

病原 桑芽枯病的病原,主要为桑生浆果赤霉菌,球壳目,肉座菌科,赤霉属,学名为 Gibberella baccata。其无性世代为镰刀霉菌(Fusarium lateri-tium Nees)。此病菌的分生孢子座初埋于木栓皮下,为致密的菌丝组织构成,后突破寄主外皮,出现橙红色肉质小块,降雨时膨胀,非常醒目,分生孢子座上有一层密生的分生孢子梗,分生孢子梗短小,无色,有2~3个分枝,有隔膜,长宽为10~15×3~4微米,其先端着生镰刀形的分生孢子,分生孢子无色透明,有3~5个隔膜,长宽为30~40×4~5微米。发病后期在枯死的分生孢子座上又单独形成暗蓝色小疹点为病菌的子囊壳子座,其上群生有数个至数十个球形的子囊壳。子座的直径达2~4毫米,子囊壳长宽为170~280×198~290微米,顶部有孔口,长宽为18~22微米,圆形。子囊圆筒形或棍棒状,具短柄,无色,长宽为55~85×8~12微米,含有8个子囊孢子,常作两列或斜一列排列。子囊孢子椭圆形,无色或略带黄色,具有3个隔膜,在隔膜处稍缢缩,长宽为12~20×4~6微米。

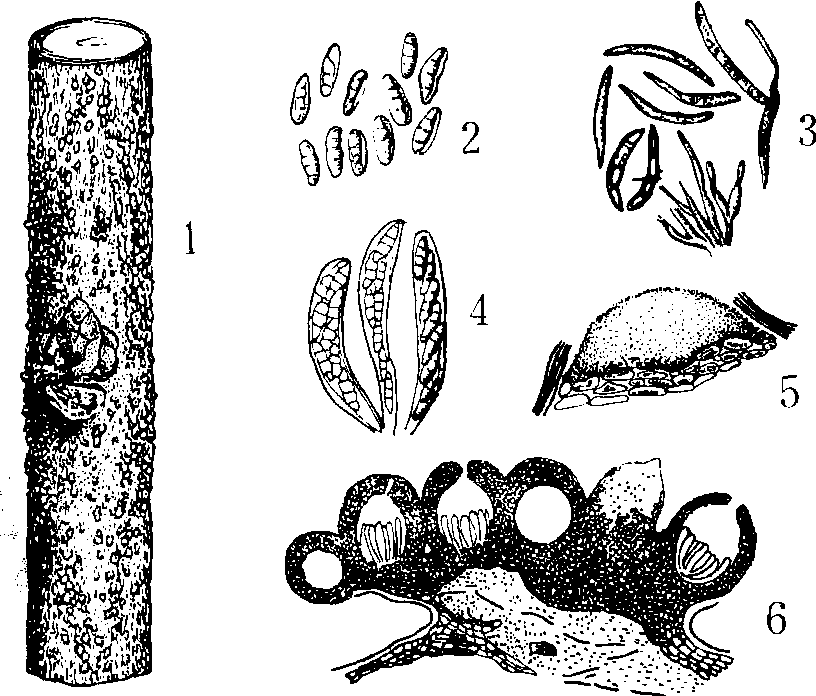

桑芽枯病及病原菌

1. 病枝 2. 病原菌子囊孢子 3. 病原菌分生孢子

4. 病原菌子囊 5. 病原菌分生孢子座 6. 病原菌子囊壳子座

侵染 病菌的分生孢子都从枝条的伤口侵入,然后在病部形成分生孢子座并产生分生孢子。由于分生孢子的传播,引起多次重复侵染,直到5~6月间,再在病部形成子座产生子囊壳,子囊孢子成熟后,在8~10月间散放,从桑冬芽附近的伤口侵入,并以菌丝越冬,再于次年早春出现初发病害。不良的栽培管理措施和容易造成伤口的环境条件都能诱发本病。

病症 冬末早春在冬芽周围出现变色下陷区,以后逐渐扩大,并在病部表面密生橙红色的肉质小粒,此即病菌的分生孢子座。上述病斑有时几处同时发生,由于病斑扩大,围绕枝条,隔断树液的流通而使病部以上的枝条干枯。在春季桑树发芽后被害,则病部以上的新梢和嫩叶急剧萎凋,变褐干枯。在发病过程中,枝条的皮层逐渐腐烂,以手指稍加紧压,皮层容易剥离而散放出一种酒精气味。直到5、6月间,枝条病部的组织略变干燥些,并产生一种和分生孢子座不同的暗紫色的由多数细小颗粒聚成的小块块,即病菌的子囊壳子座。

防治 及时清除病枝或刮治涂伤,喷药防治; 此外应避免造成伤口,减少病菌侵入的途径; 同时应注意除虫防病,合理施肥,开沟排水,秋冬不宜过早摘叶清园等等。

桑芽枯病twig blight

桑树枝干的病害。分布于辽宁、山东、江苏、浙江、安徽、广东、云南、贵州、台湾等省;日本和朝鲜半岛也有分布。在冬芽或伤口周围产生红褐色下陷的油渍状斑,逐渐扩大,并密生粉红色至橙红色肉质小粒,被害严重时皮层腐烂,散发酒精气味,芽梢枯死。病原为子囊菌亚门核菌纲球壳目肉座菌科镰刀菌属〔Gibberella baccata (Wallr.) Saccvar. moricola(de Not.) Wollenw.〕,以菌丝状态在枝干内越冬。宜采用选栽抗病品种;合理采摘桑叶;及时清除病枝;加强肥培管理等措施综合防治。

桑芽枯病

由真菌门子囊菌引起的桑树树干常见病。江、浙一带尤为严重,常同干枯病并发。本病多发生在早春桑树发芽前后,在冬芽及伤口附近,出现暗褐色油渍状菱形、长椭圆形病斑,以枝条中部多见,3—4月份病斑隆起呈红褐色小颗粒,5月后产生紫黑色颗粒,芽梢枯死,皮层腐烂。桑园偏施氮肥,采叶过度虫害严重,多雨年份发病增多。防治方法:1.合理采叶。2.适当增施磷、钾肥,增强树势。3.减少枝条伤口,及时剪除虫柱、枯枝枯拳。4.药物防治,冬季或早春用1%波尔多液或波美4—5度石灰硫磺合剂喷雾,消灭越冬病原。

- 经常性思想工作理论是什么意思

- 经常性支出统计是什么意思

- 经常性收入统计是什么意思

- 经常性生产奖励是什么意思

- 经常性社会捐助是什么意思

- 经常性调查是什么意思

- 经常性调查是什么意思

- 经常性预算是什么意思

- 经常教育是什么意思

- 经常维修是什么意思

- 经常调查是什么意思

- 经常调查是什么意思

- 经常转移支出是什么意思

- 经常转移收入是什么意思

- 经常辅导是什么意思

- 经常项目是什么意思

- 经常项目是什么意思

- 经常项目是什么意思

- 经常项目下货币可兑换是什么意思

- 经常项目差额是什么意思

- 经常项目(往来项目)是什么意思

- 经常项目收支是什么意思

- 经常项目收支是什么意思

- 经幄管见是什么意思

- 经幢是什么意思

- 经幢是什么意思

- 经幢是什么意思

- 经幢是什么意思

- 经幢是什么意思

- 经幢是什么意思

- 经平组织是什么意思

- 经平绒组织是什么意思

- 经年尘土满征衣,特特寻芳上翠微。好水好山看不足,马蹄催趁月明归。是什么意思

- 经年累月是什么意思

- 经年累月是什么意思

- 经年累月是什么意思

- 经年累月是什么意思

- 经年累月是什么意思

- 经序录是什么意思

- 经度是什么意思

- 经度与纬度是什么意思

- 经律异相是什么意思

- 经律异相是什么意思

- 经德堂全集是什么意思

- 经心是什么意思

- 经心是什么意思

- 经心书院是什么意思

- 经心书院经解是什么意思

- 经心房间隔穿刺左心导管检查是什么意思

- 经忏是什么意思

- 经忏是什么意思

- 经怀是什么意思

- 经总制钱是什么意思

- 经总制钱是什么意思

- 经总制钱是什么意思

- 经总制钱是什么意思

- 经总制钱是什么意思

- 经总制钱是什么意思

- 经意是什么意思

- 经意是什么意思