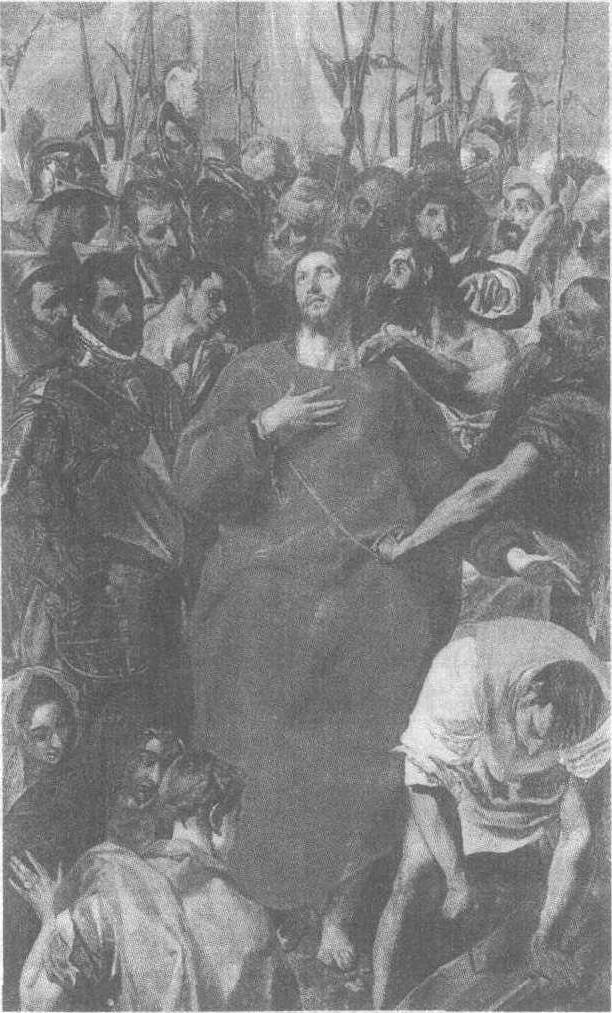

格列柯《基督剥衣》

在西班牙的大教堂里,摆满了各色各样镶有宝石之类的东西——皇冠、圣杯、嵌饰过的祭坛等等,华丽无比、琳琅满目。但是当我们看久了,就会如同忧伤、单调的歌曲一样,令我们感到厌倦。

然而当我们走进托莱多大教堂的圣器室,默默地伫立在这幅《基督剥衣》前的时候,我们一定会被它所深深打动,同时又会混杂着恐惧、怜悯和兴奋种种感情。我们也会由于它的材料金碧辉煌而比起理性式的考察来,更有一种其所达不到的精神顿悟的闪光。

从前景哈着腰准备十字架的男子和仅能看到上半身的三个女子,到中景中央不畏牺牲而即将奉献出自己生命的基督,以及他四周围的群众场面,都给予我们一种生动而感人的效果。然而它和意大利绘画有哪些不同呢?它是怎样产生出这种强烈的气氛的呢?

首先是在空间处理方面不同。意大利绘画自乔托以来,为了充实被明确地限定的场所而配置人物的方法,在格列柯的作品中是全然不见了。覆盖在整个画面上的,是人物相互混合所形成的各个面。这种抽象性的结构,与其说沿袭了文艺复兴的传统,不如说更接近于1911年的毕加索。这些很浅的面,相互之间处于一种紧张的关系。例如某个面,其背后立刻会突然出现另外一个人脸部的面的结构,而吸引我们注意力的,只有中央的红色区域。在那里,描绘的是基督在被钉上十字架之前的最后一刻,他好像立即就要被士兵们脱去人世间最漂亮的衣服,那件衣服是他作为皇族的象征。在他的周围,众人拥挤着。其中有两个人,眼睛朝向我们这一边。一个是张惶失措的愚蠢的军人; 另一个是骄横拔扈的年老的官吏,他在用手指着主。其他的人当中,也许会有对粗暴地迫害基督而感到高兴的吧,但大部分人都是从托莱多城和附近的村舍来的普通百姓,他们仿佛来到格列柯的画室后被一一照原样描绘下来的。给我们的印象是,他们人很多,几乎脸碰脸,他们是一伙群众。基督的目光和心思,却完全被另外一个世界所占据了。

基督剥衣 格列柯

在画面的下半部分,登场的人物是与上面的人群断开的,他们是马利亚等三个女人和一个在准备十字架的执行人。在他们中间的地方,可以看到基督的一只脚,画得非常精细。我们再仔细看看的话,就会发现三个女人也在眼盯盯地瞧着他的脚,脚上有被钉子穿透的地方。然而和周围的男人们一样,她们的脸上几乎看不到丝毫动人之处。画中除了基督的眼睛是根据传统画法大致朝着天上的方向之外,其他人物全都没有任何表情。实际上,格列柯更强调人物的动态,以此来显示他们的情感活动,这一点与古典艺术不同。它也是《基督剥衣》所具有的另一显著特征,是这幅画最感动人的原因之一。你看,基督左手的动作,他的手从迫害者的胳膊下伸向做十字架准备的死刑执行人的方向,似乎在向他发出准许开始的指示。

格列柯(1541—1614)出生于克里特岛,这个岛当时是威尼斯政府的殖民地。他早年接受在该岛上的一个艺术家的训练,这时克里特岛的艺术风气还受到浓厚拜占庭传统的影响。作为拜占庭美术基本前提的物质的美——金银、水晶、景泰蓝、以及其他半透明的宝石之类的美,贯穿于格列柯一生的作品,使之具有辉煌而引人入胜的魅力。

1560年他来到威尼斯。这时提香已经90岁了,据说在他的作坊中收了几个年轻的克里特人作徒弟,其中可能就有格列柯。总之他当时成了提香热心的崇拜者。提香晚年的作品,例如慕尼黑古绘画馆的《荆冠》,或许还有格列柯滞留威尼斯期间所画的圣萨尔瓦特莱教堂的《受胎告知》,其诉诸人们感情的强烈的色彩美,格列柯不会不受到感动而吸取之。

1570年他移居罗马。米开朗基罗已于六年前去世,但罗马的美术界仍然处在这位天才的影响之下。画家们在米开朗基罗以后的一种陶醉状态中进行工作。他们从米开朗基罗的构图中抽取出人体的各种姿态和动作,如同象形文字一样地来利用它们。自中世纪初头以来,欧洲美术再也没有比这时期更远离视觉上的真实了。比起那些充满实在感的作品,这种非现实化的倾向对于格列柯来说是更具有感染力的吧。他就直接从米开朗基罗的《最后的审判》中,借用过那种伸开大手、扭转身体、大胆的缩短法的表现手法。

这种绘画上的风格,正是迎合了当时天主教的一种新动向。为了防止改革,教会开始强调宗教灵性感受上具有象征性和超自然性的基本成分。这种对抗宗教改革的情势在西班牙尤其强硬。格列柯在1577年来到西班牙并定居在托莱多城。根据当时的记录材料,这幅《基督剥衣》应付款的一部分,就是在这一年领取的。据说只要给这座城市起过重要作用的人,就可以住在这城里。两年后,格列柯又向教堂当局起诉,要求支付剩下部分的款项。这时一位名叫阿莱霍·德·蒙特莱的证人,他是托莱多城的金银匠,说《基督剥衣》是他迄今所见的最好的绘画,应给予最高的评价金额,可以分期支付。总之,这位年轻的希腊人,终以一位伟大的巨匠的名义而被托莱多的人们所接纳,好像有人还将他看作是托莱多的光荣之一哩。

格列柯死后几乎被人遗忘,然而在浪漫主义时代的初期,一些旅行者发现了他的作品从而受到再评价。19世纪20年代的批评家们,正是在格列柯的作品中看到了近代绘画的先声。

格列柯是欧洲画家们当中,最早放弃古典主义传统这 一主要前提的人。他认为画的表面比纵深更重要,还有色彩比素描更重要,再有他认为绘画手段就是要传达自己的感动。当然他的这些特点,仍旧被当时通常称作矫饰主义的形态所覆盖。他晚年的作品运笔愈加奔放,画笔宛如横贯长空的暴风骤雨,在画布上疯狂挥洒,越发使我们想到那几乎近于不安的时代。他的想象力如同圣火一般,始终在托莱多大教堂上空猛烈地燃烧。

- 缉拿归案是什么意思

- 缉捕是什么意思

- 缉捕人员是什么意思

- 缉捕使臣是什么意思

- 缉捕捉拿时凶猛快速是什么意思

- 缉捕时的快速凶猛是什么意思

- 缉捕灯是什么意思

- 缉捕盗匪是什么意思

- 缉捕营是什么意思

- 缉探是什么意思

- 缉探总局是什么意思

- 缉斋是什么意思

- 缉本子是什么意思

- 缉林林是什么意思

- 缉查是什么意思

- 缉柳是什么意思

- 缉毒是什么意思

- 缉毒队是什么意思

- 缉治是什么意思

- 缉熙是什么意思

- 缉熙斋是什么意思

- 缉熙殿是什么意思

- 缉熙道人是什么意思

- 缉玉录是什么意思

- 缉理是什么意思

- 缉畅是什么意思

- 缉盗是什么意思

- 缉睦是什么意思

- 缉私是什么意思

- 缉私人员是什么意思

- 缉私令状是什么意思

- 缉私员是什么意思

- 缉私署是什么意思

- 缉私船是什么意思

- 缉私队是什么意思

- 缉穆是什么意思

- 缉粿是什么意思

- 缉绥是什么意思

- 缉绩是什么意思

- 缉绪是什么意思

- 缉综是什么意思

- 缉缀是什么意思

- 缉缉是什么意思

- 缉缉翩翩是什么意思

- 缉缉齐是什么意思

- 缉缝儿是什么意思

- 缉缡是什么意思

- 缉获是什么意思

- 缉褵是什么意思

- 缉访是什么意思

- 缉谐是什么意思

- 缉贼是什么意思

- 缉赃是什么意思

- 缉边是什么意思

- 缉边儿是什么意思

- 缉雅堂是什么意思

- 缉雅堂诗话是什么意思

- 缉鞋口是什么意思

- 缉鹿是什么意思

- 缉麻是什么意思