有机酸化合物

有机酸均含有羧基(—COOH),故亦称羧酸,以脂肪酸及其衍生物为主。饱和脂肪族一元酸结构通式为CnH2nO2,10个碳原子以下者在常温下为液态,可溶于水,溶解度随链长度增加而降低。自然存在的不饱和脂肪酸在常温下亦为液态,一般不溶于水。多元酸含一个以上的羧基,二羧酸类在室温下为结晶,熔点较高。

二个酸分子缩合而成为酸酐。羧酸分子中,可有卤族元素、巯基等代入。羟酸中的羟基可失去氢原子成为内酯。羧基又可与卤元素或胺结合为不同衍生物,分别称为酰基卤和酰胺。

有机酸的毒作用可概括为下列三方面。

(1) 原发性刺激作用: 持续接触一定浓度的脂肪酸对皮肤和粘膜有刺激作用,可致皮肤灼伤或腐蚀,引起结膜炎、角膜水肿,上呼吸道分泌物增加,严重者可致肺水肿。刺激作用与酸的离解度、水溶性、蒸气压及对皮肤、粘膜的渗透力有关。碳链愈长,酸性愈弱,刺激作用也愈弱。碳链上有取代基团时,一般都使离解度增大而局部刺激作用加强,如三氯乙酸比乙酸强,氯丙酸比丙酸强。

(2) 致敏作用: 羰酸很少有致敏作用,但某些取代有机酸(如碘乙酸)及酸酐则可有致敏作用。

(3) 抑制酶的作用: 某些酸或其衍生物对酶有抑制作用,以碘乙酸和氟乙酸最突出。前者能与磷酸丙糖脱氢酶中的巯基结合,使糖酵解过程不能正常进行。

多数经呼吸道及皮肤吸收。也有仅经消化道吸收。吸收后分布全身。

单羧脂肪酸入体后,主要通过β-氧化代谢,先形成脂肪酰辅酶A,再使脂肪酸脱去2个碳原子,转化为乙酰辅酶A,后者进入三羧酸循环,过剩的缩合为乙酰乙酸进入其他合成代谢。具奇数碳原子的酸最后形成丙酰辅酶A,再转化为琥珀酸,然后也进入三羧酸循环。二羧酸中除琥珀酸和戊二酸能转化外,余均为惰性,在体内很少转化。各代谢产物多从尿中排出。

脂肪族单羧酸类 常见的有甲酸 (HCOOH)、乙酸(CH3COOH)、丙酸(CH3CH2COOH)等饱和单羧酸 (包括异构体)以及异丁烯酸[CH=C(CH3)COOH]、丙烯酸(CH2=CH—COOH)等不饱和单羧酸。均属低毒类。对大鼠经口LD50均在400mg/kg以上。对皮肤和粘膜有不同程度的刺激作用。

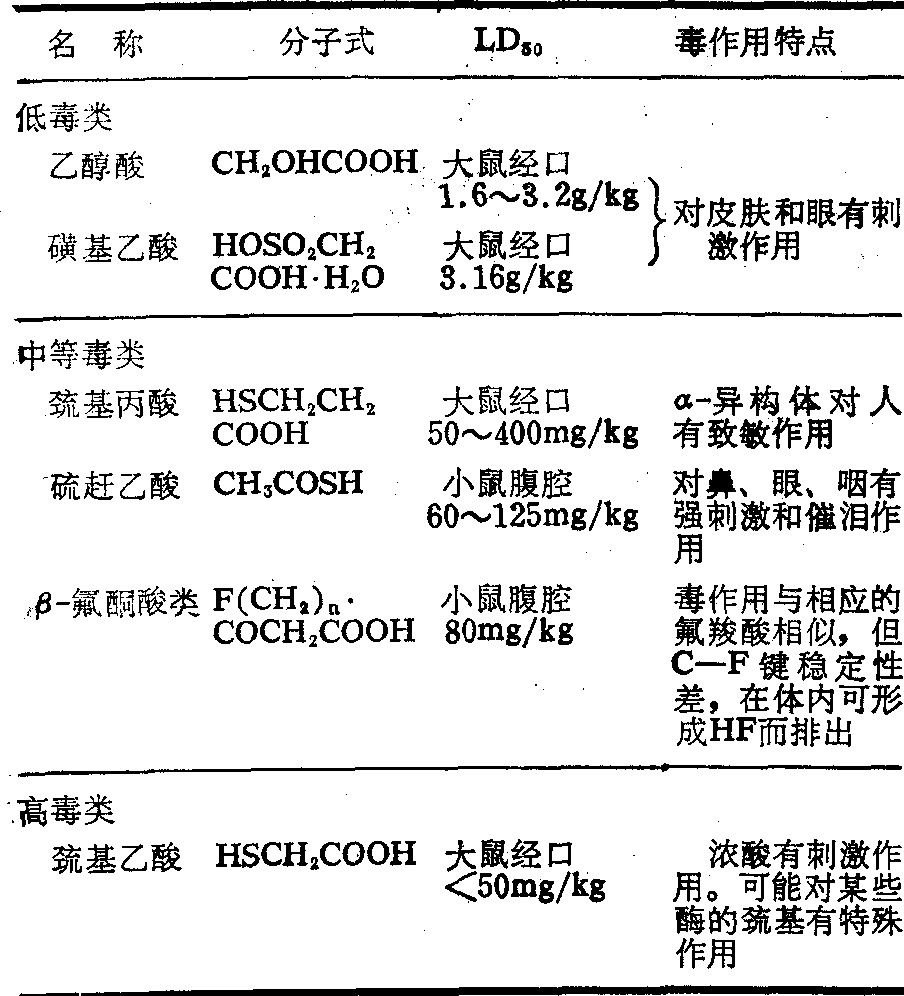

其他常见的取代脂肪族单羧酸类毒物见下表。

取代脂肪族单羧酸类毒物

卤代羧酸类 属低毒类的有二氯乙酸(CHCl2 COOH)和三氯乙酸(CCl3COOH),大鼠经口LD50为3~4.5g/kg,主要对皮肤有刺激作用。三氯乙酸为强酸,对组织有灼伤作用。

属中等毒类的有氯乙酸 (ClCH2COOH)、溴乙酸(BrCH2COOH)、碘乙酸 (ICH2COOH) 和三氟乙酸(CF3COOH)等,大鼠经口LD50分别为76、100、83及200~400mg/kg。毒作用均以刺激作用及皮肤灼伤为主。氯乙酸及碘乙酸能与某些酶的巯基结合,从而抑制该酶的活性。动物实验,三氟乙酸引起肝脏脂肪变性及肝糖原和某些酶活力降低。

属高毒类的有氟乙酸(FCH2COOH),系无色固体,易溶于酒精。其钠盐氟乙酸钠为白色粉末,溶于水,商业名1080。均为杀鼠剂。死鼠尸体解剖所得剩余毒物不易分解破坏,长期内仍有毒。氟乙酸钠腹腔注射时的LD50大鼠为5mg/kg,小鼠为7mg/kg。对人的估计致死量为2~10mg/kg。氟乙酸的毒作用主要由于体内致死合成(参见“脂肪族卤代烃类”)。动物实验中,主要引起中枢神经系统和心脏损害。表现有进行性抑制,和心室纤维性颤动,可因反复抽搐和对呼吸中枢缺氧性损害而致死。

醋精 (甘油醋酸脂)或乙酰胺对氟乙酸中毒有一定疗效。其作用为释放大量乙酸,与氟乙酸进行竞争,防止形成氟乙酰辅酶A,故应及早应用。

单氟羧酸类[F(CH2)nCOOH]为无色液体或固体。分子中氟原子极为稳定。易溶于水。挥发性低。单氟羧酸及其衍生物,在体内经β-氧化降解。碳原子数为奇数者,经β-氧化生成氟丙酸或其他低毒代谢物,毒性较低。碳原子数为偶数者,经β-氧化生成氟乙酸,毒性即高,即引起致死合成。但长链氟羧酸的脂溶性大,易透过细胞膜,在细胞内形成更高浓度的氟乙酰辅酶A,干扰相应的非氟脂肪酸的代谢,故毒性往往比氟乙酸更大。

氟癸酸引起肾脏内柠檬酸量增高的剂量为0.0006mg,而氟乙酸盐需要0.025mg才引起同等效应;长链偶数碳原子的氟羧酸引起柠檬酸积聚的量,也比氟乙酸引起的多。

脂肪族多羧酸类 多为低毒或实际无毒。许多品种在体内参与正常代谢,长期接触并无危害。大鼠经口LD50均在1g/kg以上,仅在高浓度时对皮肤粘膜有刺激作用。草酸(乙二酸)(HOOC—COOH·2H2O)溶液或粉尘可引起皮肤和粘膜严重刺激。长期接触5~10%草酸溶液有刺激性。口服可致胃肠道炎症反应,肾脏损害,肾小管腔内有草酸钙沉着。草酸根存在于正常代谢过程中。食物中存在的量无害。

酒石酸[HOOC (CHOH)2·COOH·H2O]的酸性较强,能引起局部损害,并对牙齿有腐蚀作用。顺丁烯二酸(马来酸) [(:CHCO2H)2]除对皮肤粘膜有刺激作用外,还可抑制含巯基的酶。

环烷酸类 为石油中各种环烷衍生物,通式是CnH2n-2O2到CnH2n-10O2。商品通常是粘滞液状。粗制品有强烈气味。精制后气味降低。从粗制煤油衍生而得的环烷酸,大鼠经口LD50约3g/kg;粗混合酸大鼠经口LD50为5.2g/kg。环烷酸金属盐 (钴、铜、钙、铅、锰和锌)的大鼠经口LD50为4~6g/kg以上。环烷酸苯基汞毒性较高,大鼠经口LD50为0.4g/kg。未见有对人损害的报道。

芳香族酸类 属低毒类。在一般情况下接触,无明显的危险性,有的甚至是相对惰性的。本类化合物能以原形或与甘氨酸、葡糖醛酸结合的形式很快从尿中排出,无蓄积作用。对皮肤渗透力弱,一般不引起过敏反应。有一定的刺激作用,其中邻-羟基苯甲酸、苯磺酸及其衍生物对皮肤、眼睛有强烈刺激。热的蒸气或升华的蒸气对上呼吸道、眼睛和皮肤也产生刺激。

酸酐[R(CO)2O] 大部分为无色液体,有刺激气味。主要用于合成纤维、树脂和塑料生产。

属低毒类。很易与水反应生成原来的酸,因此毒性一般与相应的酸相似,主要对皮肤、粘膜有刺激。丙酸酐、丁酸酐等的蒸气对眼睛刺激性较酸更强,常可引起顽固的结膜炎。酸酐能和蛋白质的氨基起反应,因此可发生过敏反应。顺丁烯二酐(马来酐)[(:CHCO)2O]大鼠经口LD50为0.4~0.8g/kg。邻苯二酸酐 [酞酐,C6H4(CO)2O],大鼠经口LD50为0.8~1.6g/kg。其他酐的毒性更低。酸酐在体内的转归与相应的酸相同。未见蓄积毒性。

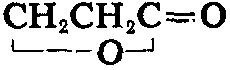

内酯类 在常温下大多为液体。能与水、乙醇等混溶。除β-丙内酯

属中等毒类外, 余均属低毒类。β-丙内酯、γ-丁内酯对皮肤有较强的刺激作用,并能经皮吸收。其余则否,δ-己内酯可致眼严重损害。β-丙内酯对小鼠是一种皮肤致癌物或协同致癌物,并对某些实验生物可致突变作用和染色体畸变。

属中等毒类外, 余均属低毒类。β-丙内酯、γ-丁内酯对皮肤有较强的刺激作用,并能经皮吸收。其余则否,δ-己内酯可致眼严重损害。β-丙内酯对小鼠是一种皮肤致癌物或协同致癌物,并对某些实验生物可致突变作用和染色体畸变。酰基卤类 大多是比重大于1的液体,溶于水并能迅速水解,产生相应的有机酸和无机酸。活性大,随分子量增加而活性减低。在潮湿的粘膜上能分解为新生的卤化氢和相应的有机酸。对皮肤和粘膜可产生强烈的原发刺激,甚至形成皮肤疱疹,并可致敏。其中某些化合物如甲苯磺酰氯可引起迟发性较深层疱疹。如原来的有机酸有全身毒作用如乙二酸,则相应酰基卤草酰氯和苯酰氯亦有全身毒作用;如原来的有机酸有蓄积作用如氯乙酸,则其相应的酰基卤氯乙酰氯亦有蓄积作用。

酰胺类 一般可经呼吸道、消化道和皮肤吸收。各类酰胺的毒性差别亦大。简单的羧基酰胺除甲酰胺外,对皮肤粘膜无刺激,在生产环境中以任何形式接触,均无明显危害,无蓄积和其他毒作用,能在肝脏内经非特异性的酰胺酶作用,水解为相应的酸或以原形从尿中排出。甲酰胺对皮肤有轻微刺激性,偶可引起过敏,并能经皮吸收。

有些不饱和酰胺和N取代酰胺虽属低毒类,但对皮肤有刺激,并能经皮吸收,对中枢神经系统、肝脏或肾脏产生毒作用,如N-苯乙酰胺在高剂量时可形成高铁血红蛋白和骨髓增生。

芳香族羧酰胺和磺酰胺属低毒类化合物。简单的未被取代的芳香族羧酰胺如苯酰胺、α苯基乙酰胺能在体内水解成相应的酸,并与甘氨酸结合,以马尿酸或苯乙酰尿酸从尿中排出。某些环上被甲基取代所形成的化合物如邻甲苯酰胺比同类物的毒性较大,N,N-二甲基甲苯酰胺高浓度溶液对皮肤和眼睛在初接触时有轻微刺激外,其他未发现有特殊的毒作用。

二甲基甲酰胺[DMF,HCON(CH3)2] 急性毒性属低毒类,经口LD50: 小鼠为4.32g/kg,大鼠为4.0g/kg。急性中毒主要损害肝、肾。亚急性和慢性中毒的病理变化主要是肝实质灶性坏死,但病变可逆。此外,尚见到心肌细胞呈退行性改变、肾小管浊肿、支气管肺炎等变化。在生产场所主要以蒸气形式吸入,亦可因液体污染皮肤而经皮吸收。可致皮炎、神经系统症状及中毒性肝病。在体内二甲基甲酰胺脱去一个甲基成为甲基甲酰胺由尿排出。一部分以原形经尿和呼气排出。在生产中应避免本品与浓碱接触,以免产生毒性更大的二甲胺。

二甲基乙酰胺[DMA,CH3CON(CH3)2] 无色不挥发液体,极易溶于水。常用作溶剂。急性毒性属低毒类。小鼠经口LD50为4.2g/kg,LC50为7.2g/m3,经皮LD50为9.6g/kg。兔经皮LD50为2.5~3.6g/kg。急性中毒尸检主要见肺明显淤血和灶性出血,肝细胞变性和坏死。亚急性及慢性作用主要损害肾、肝。对皮肤有一定刺激作用。本品有轻度蓄积作用。在体内代谢可能是脱甲基作用。大剂量口服对视、听觉有强的致幻作用。

己内酰胺(C5H10CONH) 属低毒类。大鼠经口LD50为1155mg/kg。豚鼠在51mg/m3浓度下每日5~8小时,历时26~30天,未见明显病理改变。人致死剂量约为70g。无明显蓄积作用。在不同动物体内代谢不同,在大鼠体内分解不完全,在兔体内则完全。在体内水解后生成氨基己酸。在生产场所主要以粉尘和蒸气形式经呼吸道进入体内,也可经皮吸收。

丙烯酰胺 (C2H3CONH2) 属中等毒类。大鼠、豚鼠、兔经口LD50为150~180mg/kg。猫经口染毒,每周5天,持续1年,剂量为0.3mg/kg无中毒症状,1.0mg/kg有可疑中毒症状,3~10mg/kg则出现明显中毒症状。本品为明显的神经毒物,主要表现为共济失调,多神经炎和震颤及锥体束外症状。有时因前角细胞病变而致运动障碍。根据动物实验资料,对神经系统的作用可能在皮质下,受损部位包括薄束核、脊髓前角细胞、脊神经节细胞和周围神经远端部分,可能是本品与神经系统中蛋白质巯基结合之故。需积累到一定程度时才出现中毒症状,故认为是由于在代谢过程中转化为更毒的物质。

氟乙酰胺(FCH2CONH2) 属高毒类。经口LD50: 大鼠为5.3~10.45mg/kg,兔为0.55mg/kg。大鼠经皮LD50为60mg/kg。曾用作农药。中毒动物全身损害广泛,各脏器均有不同程度变化,以循环系统变化较明显。氟乙酰胺进入机体后,脱去胺成为氟乙酸,故其毒作用机理与氟乙酸相同。有蓄积毒性。喷于植物上时,内吸性强,一般残留期为30~40天。在生产条件下,经呼吸道和皮肤中毒可能性小,多见于误食(包括误食由氟乙酰胺毒死的畜肉)。可用解氟灵(乙酰胺)解毒。白酒对氟乙酰胺中毒有一定的解毒效果。

- (2)射箭工具是什么意思

- 2.小叶杨是什么意思

- 2.小康乡 (镇)标准是什么意思

- 2.小康建设指导思想是什么意思

- 2.小氮肥厂是什么意思

- 2. 小火电是什么意思

- 2.小火电建设是什么意思

- (2)小说是什么意思

- (2)小麦是什么意思

- 2.小麦黄矮病是什么意思

- 2.少数民族歌节是什么意思

- 2.山地垂直分布是什么意思

- 2.山地干草原类是什么意思

- 2.山塘、水库养鱼是什么意思

- (2)山系是什么意思

- 2.山羊是什么意思

- 2.山羊及山羊产品是什么意思

- 2.岩石是什么意思

- (2)岩石种类是什么意思

- 2. 岳阳楼——洞庭湖风景名胜区是什么意思

- 2. 峨眉山市是什么意思

- 2. 崂山风景名胜区是什么意思

- 2.崛起阶段是什么意思

- 2.嶂石岩风景区是什么意思

- 2. 工业分布是什么意思

- (2)工业用仪表是什么意思

- 2. 工业经济学和工业经济管理学的关系是什么意思

- 2.工业经济效益是什么意思

- 2.工人组织是什么意思

- 2.工厂名称是什么意思

- (2)工厂科室是什么意思

- 2.工商行业用油是什么意思

- (2) 工程材料学是什么意思

- 2.工艺美术品是什么意思

- (2)工资制度是什么意思

- 2-巯基乙醇是什么意思

- 2. 巴东县是什么意思

- (2)巷道工程是什么意思

- (2)巷道运输是什么意思

- 2.市(地、州)分校是什么意思

- 2.市场是什么意思

- 2.市场网络在产销方面的作用越来越大是什么意思

- (2)布料是什么意思

- 2.布鲁氏菌病是什么意思

- (2)帆船比赛是什么意思

- 2.席草是什么意思

- 2.常州的反切秘密语是什么意思

- 2.常年互助组是什么意思

- 2.常年固定性的劳动互助组是什么意思

- (2)常用中草药是什么意思

- 2.常绿阔叶树种是什么意思

- (2)常见花草是什么意思

- 2.常规品种的良种繁育体系是什么意思

- (2)帽子各部分是什么意思

- 2.干旱浅山造林技术是什么意思

- 2.干果林基地是什么意思

- (2)干部和职工是什么意思

- 2.干鲜果品和蔬菜是什么意思

- 2.平原地区是什么意思

- 2.平均每个农业劳动力创造的产值是什么意思