更漏子

词牌名。因唐温庭筠多用以咏更漏而得名。双调四十六字,上阕两仄韵两平韵,下阕三仄韵两平韵。另有减字、添字、全押平韵等变格。又曲牌名。南曲入高大石调正曲, 字句格律与词牌同。参见“常用词谱”类。

更漏子

更漏子

又名《付金钗》、《独倚楼》、《翻翠袖》、《无漏子》。见《花间集》录唐温庭筠词。《尊前集》注大石调(黄钟商),又注商调(夷则商)。《词律》卷四、《词谱》卷六列此调。《词谱》列录八体,主要有三:一体即温庭筠“玉炉香”词,双调,四十六字,上片六句两仄韵两平韵,下片六句三仄韵两平韵,仄韵平韵依次递转,不同部错叶。一体即唐韦庄“钟鼓寒”词,字数、句度与温词略同,唯换头句不用韵;一体列宋杜安世“遥远途程”词,双调,一百零四字,上、下片各十句五平韵,其体独立一格,与四十六字体迥异。

更漏子

小山工于小令,尤善以小令言情。这阕令词写闺妇晓梦之后的情思。上阕写景,为闺妇晨起所见。下阕言情,为闺妇独居所为。

上阕看是写景,谓闺妇眼见晴霭濛濛而日色浅淡,树木笼烟,柳树垂下了长长的丝条,桃树长出了小小的嫩叶,又耳闻三两声莺啼,好一派初春的光景。绿烟,笼罩草木的轻烟。流莺,飞动之莺。但须知闺妇是情眼观物,她在深闺之中只有这“柳丝”、“桃叶”、“红日”、“绿烟”与她相伴。而“流莺三两声”更给她带来无限孤寂之感。因为这莺啼三两声之后,便是漫长的寂静,正是:“万籁此俱寂,惟闻钟磬音。”(常建《破山寺后禅院》)难怪她发出“深院断无人到”的感慨。谓深院无人,则亦景亦情,怀人之意已在其中。一“断”字,道出绝望之感。故上阕写景,则景中含情。

下阕转写闺妇自身之情态,与温庭筠词境颇似。过片二句写闺妇残妆,谓其肌肤白腻如雪且发出浓香,而脸上浅红色的妆晕已经减退。写闺妇之晚妆残退暗示其夜有所思的辗转反侧。写法颇类温词之“小山重叠金明灭,鬓云欲度春腮雪。”(《菩萨蛮》)“枕上”句借物写人,以枕上的绣花陪衬闺妇之美。卧枝花,谓枕上枝条横斜的绣花。“春思”二句则写晓妆,突出一“迟”字,明白说出因“春思重”,故“晓妆迟”,意谓这女子清晨陷于春日情思之中,而迟迟不愿梳妆。春思,即春日之情思,或青春之情思。重,谓感情凝重、沉挚。二句意与温词之“懒起画蛾眉,弄妆梳洗迟”(《菩萨蛮》近似。结拍“寻思残梦时”为“春思”二句注脚,点出“梦”字,成为点睛之笔,耐人寻味。梦已过,犹寻思。在她的生活中唯梦可思,而这梦境又如此令人驰神回味,该是惹人动心的好梦吧。思梦恋梦,写尽其无限孤寂之情与挚着怀人之意。三句写神思顺理成章,且如见其人。

这样精美的小令,情意缠绵,措词婉妙,可谓与“花间”一脉相承,且有出蓝之妙。俞陛云称此词“景丽而情深,《金荃集》中绝妙词也。” (《宋词选释》)但较飞卿词意疏朗,笔调轻松。从这词可见小山无魄为以小令著称之名家。

更漏子

本意

斜月横,疏星炯,不道秋宵真永。声缓缓,滴泠泠,双眸未易扃。霜叶坠,幽虫絮,薄酒何曾得醉?天下事,少年心,分明点点深。

唐五代时期,有许多词牌不但表示一首词的形式格律,而且又是它的题目。后来,由于作品的题材内容日益广泛,作者越来越难以找到与所要表达的内容相符合的词牌,因此往往在词牌之下另标题目,以示旨意,而词牌只表所用调式。王夫之的这首词题作“本意”,则所循为唐五代词牌即是题目的旧例。《更漏子》一调,现存词以温庭筠为最早,共八首,见后蜀赵崇祚编《花间集》。该集还录有韦庄、牛峤、毛文锡、顾𡕷、孙光宪、毛熙震等人的同调之作。它们的共同特点是都咏更漏夜色,表现男欢女爱、相思离别的情绪。船山此词则通过描写秋宵景色,抒发作者关心现实、系念国事的感情,与前人所作有着极大的差别。

王夫之《更漏子》(斜月横) 词意

“斜月横,疏星炯。”开篇二句写夜空景色。西斜的月亮,横在中天;稀疏的星斗,亮晶晶地闪耀着。时分已到深夜了。但作者并不是一觉醒来,翘首窗外而看到这幅景象的。联系上下文,可以体会出,他压根儿就没有入睡。他从月出东山、满天繁星的初夜,辗转反侧,一直捱到此时此刻。故明月运行,星移斗转,夜空的每一个变化,都没有逃过他的眼睛。夜色沉沉如水,难以煎熬,好不容易才到半夜,离天明还早得很呢。于是第三句顺势叹道:“不道秋宵真永。”“不道”,不料。想不到秋夜真漫长啊!惊诧慨叹的语气,流露出对漫漫长夜无可奈何的情绪。下面三句:“声缓缓,滴泠泠,双眸未易扃。”转过头来,交代作者长夜难眠。“扃”,门上的插销。此用作动词“关闭”。眸未易扃,即难以入睡之意。这样说来,上片前后显然用了倒叙法,使词意避免了平直。不曾合眼的词人,不仅遥看空中的星月,而且谛听着更漏缓慢清越的滴嗒声。在寂静的夜间,它使人倍增落寞之感。星光月色,铜壶漏声,互相映发,紧扣题目,写得很逼真传神,使我们的眼前似乎活动着词人秋夜欹枕、低回咨嗟的形象。他为什么不能入睡呢?词给我们留下了悬念,引出下阕。

换头再写秋夜的自然环境。“霜叶坠,幽虫絮。”经过秋霜袭击的枯叶,瑟瑟索索地飘坠下来,院落墙角的秋虫,发出幽咽凄切的鸣叫声,如泣如诉,絮絮叨叨。二句借助于人的听觉,描绘出秋夜庭院中空寂凄凉的环境气氛。它与上片的夜色漏声交织在一起,所渲染成的客观氛围令人悲伤,难以忍受。百般无奈之际,词人只好借酒浇愁。然而“薄酒何曾得醉”,心中的愁苦又怎能消除?词人何以这样忧端澒洞,悲伤沉痛呢?“天下事,少年心。分明点点深。”原来,他不是故作悲秋之态,而是凄凉寂寞的秋宵景色,触发了他对国事的殷忧。眼前国势衰微,自己系日无绳,回天乏力,虽少年壮心未改,亦空有一腔热情而已。哀伤悲愤,盖为此也。随着夜色的加深,这种心情也不断添浓。“点点深”,既是抒情,表示夜深愁也深,又扣合题目,与上片“缓缓”、“泠泠”云云同以漏声滴点为言,遥相呼应,很是自然灵动,婉曲多姿。

王夫之身处明朝衰落和灭亡,满清建立和巩固的历史时期。他对朱明王朝一片丹心,期望它能起死回生,再度中兴。这首《更漏子》借题发挥,既不离该题往往描写刻画秋夜景色、渲染凄凉冷寂之环境气氛的“本意”,却又将前人通常用以表现的“闺情”,翻作“天下事,少年心”的政治怀抱,极大地提高了此调的境界和意蕴。它自唐五代令词出,但摒其婉丽绮靡,得其回环往复、曲折跌宕之妙,又能以刚健的骨力、劲直的气格行乎其间,确实可谓善学前人者。

更漏子

此词相当通俗发露。上片描写自己旅店中晨起上路的情景,下片则写旅途夜宿时回忆和怀念伊人的情思,通篇充满了一种凄清缠绵的气氛。

写离人早行,最为有名的莫过于温庭筠的“鸡声茅店月,人迹板桥霜”(《商山早行》两句,它只把几件具有代表性的事物叠合起来,就给人们勾勒了一幅“早行”的图画。欧阳修曾称赞它写道路辛苦见于言外(《六一诗话》),手法确是不凡。比较起来,赵长卿此词的功力自然不及。不过,赵词却也另有它的妙处,那就是描写细致,善于使用动词(温诗中则全是名词的组合,无一个动词)。试看“烛消红,窗送白,冷落一衾寒色”三句,其中就很富动态:红烛已经燃尽,窗外透进了早曦的乳白色,折射到床上的被衾,使它显得凄清、冷落,则此一夜间之孤衾冷卧可知。“冷落一衾寒色”,更如“寒山一带伤心碧”那样,直接以词人的主观情绪“涂抹”在客观物象之上。这是上片的第一层:写“早行”二字中的“早”字,或者也可说是写“早行”之前“待发”阶段。接下来再写“早行”之中的“行”字(当然它仍紧紧扣往一个“早”字):“鸦唤起,马𧿶行,月来衣上明。 ”首句写“起”,次句写“行”,第三句回扣“早”字。窗外的乌鸦已经聒耳乱啼,早行人自然不能不起。鸦自鸣耳,而词人认作是对他的“唤起”。诗词中写鸟声每多以主观意会,此亦一例。“唤起”后,词人只得披衣上马,由马驮着,开始了他一天的跋涉。 “𧿶”同“驼”,通驮。 词人由马驮之而行, 写其了无意绪, 不得不行之情状亦妙。《西厢记》写张生长亭分别后有句云 “马迟人意懒” ,可为 “马施行” 句注脚。自己的心绪怎样呢? 词中没有明说,只用了“月来衣上明”一句婉转表出。前人词中,温庭筠曾以“灯在月胧明”来衬写“绿杨陌上多离别”的痛楚(《菩萨蛮》),牛希济也以“残月脸边明”来衬写他“别泪临清晓”的愁苦(《生查子》)。赵长卿此词亦同于他们的写法,它把离人上马独行的形象置于月光犹照人衣的背景中来描绘,既见出时光之早,又见出心情之孤独难堪,其中已隐然有事在。此为上片。

旅情词中所谓“事”,通常是男女情事,或为夫妻,或为情侣之别后相思。但是上片写到结束,我们似乎还只见到了男主角,而另 一位女性人物却尚未见“出场”。此下片就通过词人的回忆来补写出她的形象。“酒香唇,妆印臂,忆共人人睡”,这是本片的第一层:追忆离别前的两件事。第一是临寝前的相对饮酒,她的樱唇上喷放出酒的香味;第二是共睡时啮臂誓盟,她的妆痕竟至到现在还残留在自己的臂膀上(此句亦化用元稹《莺莺传》的某些意境)。这两件事,一以见出她的艳美,二以见出她的多情。所以当词人在旅途中自然会把她的音容笑貌、欢会情事长记心头。第二层三句,则衔接上文的“睡”字而来:既然分别前共睡时如此温存,那么这一夜又如何了呢? “魂蝶乱,梦鸾孤,知他睡也无”,这三句实为倒装,意为:自别后不知她入睡了没有? 即使她没有失眠,那么夜间做梦也肯定不会做得美满。“魂蝶乱”与“梦鸾孤”实是互文,合而言之的意思是:梦魂犹如蝶飞那样纷乱无绪,又如失伴的鸾鸟(凤凰)那样孤单凄凉。词人在此所作的“设身处地”的猜想,既表现了他那番“怜香惜玉”的情怀,又何尝不可以看作是他此刻“自怜孤独”的叹息,同时又补写出自己这一夜岂不也是这样。

在宋代大量描写男女恋情和别绪的词篇中,赵长卿的这首《更漏子》算不上是什么名作。词中某些场面,甚至还稍涉艳亵。不过,由于它的词风比较通俗直露,语言比较接近口语,加上作者感情的真挚深厚,所以读后仍能感到一种伤感缠绵的气氛,亦不失为抒写别情离愁的一篇可读之作。赵长卿词名《惜香乐府》,此亦足以觇其香艳词风之一斑。

《更漏子》

《更漏子》

温庭筠

玉炉香,红蜡泪,偏照画堂秋思①。眉翠薄②,鬓云残③,夜长衾枕寒。梧桐树,三更雨,不道离情正苦④。一叶叶,一声声,空阶滴到明。

【注释】 ①画堂: 有彩绘的堂室,指华美的居处。②眉翠薄: 指描眉时涂上的翠色已淡褪。③鬓云残:形容如云的鬓发散乱不整。④不道:不管。

【赏析】 温庭筠的词,既有像《菩萨蛮》“小山重叠金明灭”那样写得镂金错彩、隐约深曲的,也有像这首《更漏子》写得情意真切,疏朗直率的。这首词描写一个为离情所苦的女子,在秋雨淅沥的长夜,辗转难眠的情景。

词人选择了最为刺激人物心境的室内景物开篇:“玉炉香,红蜡泪,偏照画堂秋思。”过去有人解释这里写玉炉、红蜡是用来反衬人的心理的,恐怕未必。其实,古代诗歌中写炉香缭绕、烛影摇红,倒是多与烘托孤寂清冷的气氛有关。如温庭筠另一首《更漏子》中的“香雾薄,透重幕,惆怅谢家池阁”; 杜牧 《赠别二首》 中的 “蜡烛有心还惜别,替人垂泪到天明”;李清照《浣溪沙》中的“玉炉沉水袅残烟,梦回山枕隐花钿”等等。这里写炉香、蜡泪,确实意在创造出一种凄迷伤感的气氛。“偏照画堂秋思”是进一层的写法,意谓此情此景已经令人不堪,偏偏这又是一个悲秋的时节,怎不更令人愁苦难挨呢!这一句又是女主人公极度愁闷中爆发出的内心的诘问,有很强的表情作用。

接下去,描绘女主人公的形象:“眉翠薄,鬓云残,夜长衾枕寒。”这三句既是实写,又是虚写,通过对女主人公长夜孤眠,辗转不寐,眉淡发乱情形的描写,反映了她百无聊赖、愁苦难眠,由心寒而倍感衾枕之寒的心境。

如果说,词的上片是以人物特写的近镜头从正面表现其形象,显露其内心世界的话,那么下片则是由环境气氛的渲染与画外音的方式,从侧面进一步烘托人物的离情。”“梧桐树,三更雨,不道离情正苦”。这里的梧桐树,并非属于视觉形象,而是听觉形象,它描绘了夜静更深时,淅淅沥沥的秋雨滴落在梧桐树叶上发出的声响,给被离情所苦的女主人公带来的莫大愁意。雨打梧桐,本是一种自然现象,无所谓有情与无情,但女主人公却以一种深致怪怨的口吻责备秋雨的无情,似是无理之语,却充分写出她为离情所苦的程度,读来只觉一片痴情溢于纸外。“一叶叶,一声声,空阶滴到明”,紧承前三句而来,不仅把秋雨淅沥的声音描写得更具体化,而且从女主人公的耳中,心上落笔,写出她对秋雨之声的强烈感受,仿佛这连绵不断的秋雨,就是她心中那无边无际的离愁,无法排遣,无处解脱,只好听任其由 “三更” 滴落至“天明”。下片句句写景,又句句言情,真正写出了景中之情,情中之景,情与景融合无间。

这首词的分片颇有特色。上片全然写室内,写近景,色彩浓烈,突出刻画视觉形象,重在写实,透露心境;下片则全写室外,写外景,着墨清淡,集中渲染听觉形象,重在写虚,创造意境。上下片在描写上虽各有侧重,但又始终紧紧围绕着 “偏照画堂秋思”、“不道离情正苦”加以表现,所以能彼此烘托,相映成趣,显得格外真挚动人。

更漏子

更漏子,又名 《无漏子》、《付金钗》、《翻翠袖》。古代用滴漏计时,夜间凭漏刻传更,故名更漏。顾贞观这首《更漏子》有“五更寒”句,基本咏调名本意。

这首《更漏子》,当是一首悼亡词。描写作者深夜思欢,追忆地下亡妻的孤寒、寂寥的感情。

“续残香”说明时间的延长,目的是为了“留好梦”,也就是追忆与旧欢相处时美好的情景。然而,如今却是“鸳瓦不销霜重”,进一步烘托出凄凉的环境和气氛。“霜重”况复“不销”,这又突出了一个“寒”字。“千里月,五更寒”,是写作者的孤凄境况。“千里”,指遥忆; “五更”,恰咏调名本意。可以想见,遥对“千里月”,清光乱人意; 尤其“五更”的梆声,使人辗转反侧,通夜难眠。此时,在孤寂、凄冷中遥忆地下的亲人,将真挚的友谊,眷恋的爱情,向谁人倾诉? “此情持问欢”,这句是诗眼,问得好,写得十分巧妙。只有拿想念旧欢的离情来叩问旧欢,问她知道不知道?写作者由举头望月到低头怀人,思念黄泉下孤眠的亲人、爱人,愈觉这霜重的寒更益发凄冷,以及个人幽独的悲凉。朦胧的月色,惨淡的树影,更加增添了迷茫之感。这忧思忡忡,刻写出他们夫妻情深,永不相忘的真挚爱情。柳永 《忆帝京》 词:“辗转数行更,起了还重睡,毕竟不成眠,一夜长如岁。”和这首《更漏子》词一样,刻画出愁梦总被频频惊醒的意境。

下片追忆从前和爱妻在一起生活时候的甜蜜情景。“阑干角,蛛丝络”写栏杆的角落里,蛛丝已经结成密网,突出爱妻去世后家事无人料理,颇为荒落,顿然而生不歇的忆念之情。“谁解护花铃索”,此处的“解”有“理解”意。“谁解”是反诘,自然是说无人理解。此三句是说爱妻去世后,家中再没有人知道(想着)去拉动铃索而吓跑鸟雀,来保护花枝了。这就进一步强调了对妻子爱之深、念之切。结末三句,“乘宿醉,看梳头,年时还记不”?写得颇有情致。是说作者当年曾乘着宿醉未醒,早起看爱妻梳头,而今只能遥问:“那年那时的情景,你还记得不记得了?”把生离死别的悲哀,渲染得淋漓尽致。真可谓情真意切,感天动地! 与苏轼的悼亡词《江城子》 “夜来幽梦忽还乡。小轩窗,正梳妆,相顾无言,惟有泪千行”的情景,有颇多相近之处。

这首悼亡词感情真挚,语言质朴,在艺术手法上,注重白描,如话家常;宛转反复,心迹如见; 而以情取胜,则是它突出的艺术特色。

更漏子

落花香露红。烟柳重,春雾薄,灯背水窗高

阁。闲倚户,暗沾衣,待郎郎不归。

这首词写一个深闺贵妇在春宵中思念远行丈夫或情人而彻夜倚窗、翘首盼望的情景。上片写黄昏入夜楼阁庭院的空寂孤凄,下片写黎明灯昏仍伫窗守望的黯然神伤。

开头三句,即烘托出豪华幽深的贵族庭院,黄昏淡月的春寒凄清这一特定的环境氛围。“钟鼓”,乃古代富贵人家才有的乐器,所谓钟鸣鼎食之家。梁戴皓《煌煌京洛行》:“挥金留客坐,馔玉待钟鸣。”李白《将进酒》:“钟鼓馔玉不足贵。”均以“钟鼓”喻指富贵豪华生活,则此词中思妇之贵族身分可见。“钟鼓”又象征琴瑟之好,于飞之乐,《诗·关雎》:“窈窕淑女,钟鼓乐之”。但“钟鼓”之后缀一“寒”字,则不仅点明春宵闺阁的清冷,且令人因想起那“钟鼓乐之”的热烈和燕尔新婚的缱绻,从而对眼前的茕茕孑立、清冷寂寞,更加产生一种失落感。接以“楼阁暝”,又令人想起李白《菩萨蛮》中“暝色入高楼,有人楼上愁”的境界。寂寞而又漫长的黑夜,对幽居独处的闺妇乃是最可怕、最销魂的时刻,所谓“独坐黄昏谁是伴,怎叫红粉不成灰”。在这万籁俱寂的夜晚,只有那空中的月轮,放射出冷冷的清光,照耀着庭院中古老的桐树和设有雕栏的水井(金井,亦富贵人家才有)。春宵,本应是情人缱绻,千金一刻的良辰;明月,本应是亲人团圆的象征。然而眼前情郎不在,纵使春宵良辰亦黯淡无光;月圆人不圆,即使雍容华贵的思妇亦空寂弥重。五至七句进一步以景物烘托庭院的深夜静谧和空虚冷落:幽深的庭院高墙耸立,大大小小的门都已关闭,在广大的夜空中活象一个小小的牢笼,空空荡荡而又与世隔绝。一个“闭”字,一个“空”字,既是对夜阑人静、高楼大院之一环境的逼真写照,同时也是对女主人公精神上、心灵上所笼罩的一种窒息感、空虚感的传神刻画。“落花香露红”,正式点明了暮春夜晚的时间。那些红色的花瓣,带着它那浓郁的芬芳,饱和着晶莹的露珠,在春意阑珊、夜静无人的空虚中悄然纷坠,委骨尘泥,却无人知晓,无人同情。这情景,能不引起女主人公感同身受的共鸣吗? 落花的命运,不就是红颜易衰、韶华易逝的象征么? 和着落红的露滴,不就是思妇玉容寂寞,和着脂粉的盈盈泪水么? 词的上片,似乎只在客观地静态写景,然而客观的景物之中,却饱和着主观的浓烈情感;静态的画面背后,还潜藏着人物丰富的内心活动。虽无一语写闺怨相思,而怨思之情已满纸充溢。陈廷焯所谓“韦端己词,似直而纡,似达而郁”(《白雨斋词话》);况周颐评韦词“尤能运密入疏,寓浓于淡”(《蕙风词话》);王国维所谓“韦端己之词,骨秀也。”、“情深语秀”(《人间同话》);皆殆指此类吧。

下片在时间上作一跳跃,径写黎明时的情景:含烟惹雾的杨柳枝条,在浓雾中更显得沉重低垂;春夜黎明的雾气,朦胧稀薄,笼罩、迷漫在庭院中、江面上;室内的思妇,背对着那盏长夜未熄的昏暗青灯,面对着倚江而立的高阁水窗,在那里凝思眺望。这三句,仍是融浓情于淡景,寓主观于客观。你看:那沉重低垂的杨柳枝条,不就象婷婷伫立窗口、心情沉重的美人吗(古诗中常用“柳腰”、“柳眉”喻美人细腰、蛾眉)? 那朦胧飘荡的雾气,不就象笼罩在思妇内心中一腔纷乱的愁丝怨缕吗? “灯背”,暗示出她已身伴昏灯苦苦伫立了一夜,足见其相思熬煎、茕独凄惶之甚;“水窗”,则又暗示出她仍然心存侥幸,盼望远行的伊人兴许清晨就从水路归来。这令人想起温庭筠《望江南》中那个“独倚望江楼”的思妇形象。

如果说思妇在上片中完全隐藏在景物的幕后,在过片前三句中也还只在柳烟薄雾的面纱中微露一个依稀的倩影,那么,在词的结尾三句中,词人则已将她推出前台,活现在读者面前了。“闲倚户”之“闲”,隐含“闲愁最苦”(辛弃疾《摸鱼儿》)之意;是写其长夜独守,百无聊赖的痛苦心态。“倚户”,倚靠着窗户;是写其伫立一夜、疲惫无力的姿态。“暗沾衣”,是写其侥幸地满怀希望而终于完全失望后的满腹心酸,不觉化作潸然泪水湿透衣襟。“暗”字,既含有不知不觉、情不自禁,又含有黯然神伤、无人问津之意。末句才画龙点睛,道破她所以彻夜昏灯独守窗儿,所以寂寞、“沾衣”的原因。则前文大篇的景物描写,均是为这结句渲染、烘托、铺垫的,大有“千呼万唤始出来”之妙。尤妙在谜底一旦揭开,帷幕旋即降落,令人掩卷之余尚有优游不竭之思,余味无穷之意。温词《望江南》亦写思妇盼人:“梳妆罢,独倚望江楼。过尽千帆皆不是,斜晖脉脉水悠悠。肠断白蘋洲”。温词写其从清晨梳妆到“斜晖脉脉”等了一天;韦词则写其从“楼阁暝”到晨雾薄,盼了一夜,可谓异曲同工。然细作比较,便知温词一开始即亮出谜底,韦词却一直放在最后;温词结句可以省去,因其意前两句已明,故结句点实,便无余韵,宜其前人讥之为“画蛇添足”(《栩庄漫记》);而韦词结句虽亦点实,却是箭在弦上,不得不发,因前文只是写景烘托,如盘马弯弓,引而不发,谜底尚未揭开。不点实,则易流于晦涩费解。而一经点实,即戛然而止。故两词之高下异同亦不难窥见矣。

更漏子

温庭筠

玉炉香,红蜡泪,偏照画堂秋思。眉翠薄,鬓云残,夜长衾枕寒。梧桐树,三更雨,不道离情正苦。一叶叶,一声声,空阶滴到明。

“更漏”是古代的一种计时器,夜间凭漏刻传更,温庭筠《更漏子》共六首都是以调为题,写深夜闺中情境,被人戏称为“小夜曲”。温词的主体风格是丽密含蕴,但也间有清新明快,偏于发露之作。此词则是两者绝妙的折衷。首二句客观地并列两种精美名物——香炉和红烛,是飞卿惯用的手法。细辨则以写“红蜡”为主,以写“玉炉”为陪。红蜡著一“泪”字,不仅是形容,兼有情味,使人联想到杜牧《赠别》中名句:“蜡烛有心还惜别,替人垂泪到天明。”下句“偏”字极妙,写无情作有情矣。张泌《寄人》诗云:“多情只有春庭月,犹为离人照落花”,其中“犹”字之妙,与此“偏”字同。不过张诗点明了“多情”二字,而温词则不说破,让人自味。或作“遍照”则无味,且不可解。下云“画堂秋思”,画堂何能有秋思?实已暗示画堂有人矣。“眉翠”而云“薄”,“鬓云”而曰“残”,正是卧时光景,与“小山重叠金明灭,鬓云欲度香腮雪”所写正复相同,亦即《菩萨蛮(夜来皓月才当午)》所谓“卧时留薄妆”。“夜长衾枕寒”,是客观叙述。失眠之意,已于言外得之。回映篇首,可见玉炉香袅,红蜡垂泪,正是此人长夜之所见也,“衾枕寒”者,是此人长夜之所觉也,无数秋思,淡淡出之,虽偶逗情语(“秋思”),亦多含蓄蕴藉。正是温词特色所在。

词过片继写失眠的感受,无端引发一场夜雨,又让梧桐的阔叶将雨声扩放,取得强烈的艺术效果。笔法由上片的凝重浑厚转为浅明流利,似就《长恨歌》“秋雨梧桐叶落时”一句,集中渲染,淋漓尽致。“不道离情正苦”的“不道”二字,意味与“偏照”的“偏”字正复相同,写无情为有情,将无意作故意,所以耐味。这里虽然明点“离情”,而且下笔似过为明快,但词人始终把握着分寸,不将失眠二字说破,只通过失眠人的听觉造境,这是它在直致中的含蓄处。此词影响宋词甚大,聂胜琼《鹧鸪天》“枕前泪共阶前雨,隔个窗儿滴到明”,即本于此而成浅薄,比较成功的再造同类情境的是万俟雅言的《长相思》“一声声,一更更,窗外芭蕉窗里灯,此时无限情。梦难成,恨难平,不道愁人不喜听,空阶滴到明。”妙在声情相生,尤以前二句为佳。还有李清照的《声声慢》“梧桐更兼细雨,到黄昏点点滴滴,这次第、怎一个愁字了得?”妙在最末的一问,虽然将情明点,却翻过“愁”字一层。

更漏子

这首小词以细腻的笔触,灵活变换的韵律,描写了一个待字闺中的少女渴望爱情的心理。

中国古代,“士为知己者死,女为悦己者容。”女子打扮自己,就是为喜欢自己、欣赏自己的人。可是词中女主人公早晨一起来,就懒于梳头,懒于画眉,任什么也提不起精神来。我们在温庭筠的《菩萨蛮》中似乎见过这么一位贵妇人,“懒起画蛾眉,弄妆梳洗迟。”这两位女子慵懒有相同之处,但两位作者的描写又各有不同侧重点。温词说她起床很晚,懒于起来但起来之后还是坐在梳妆台前精心地画眉;又因她不急于干什么事,见什么人,所以摆弄自己的妆束发型是慢腾腾的,极有耐性,而且梳妆完了还要认真检查一番,看是否有什么疏漏,令人不满意的地方,直到“照花前后镜,花面交相映”才停下来。可是这首词中的少女,干脆懒得去梳头画眉,态度迥然不同。至于她是不是起床很晚,作者根本没写。也许因心事重重,夜里难眠,她反倒早就起来了,也未可知。因为从下句“独自行来花下”可猜想到这是一位青春少女,热爱生活,性情活泼,与上面那位对生活感到百无聊赖的贵妇人不同。花是美好的,青春少女,也正处于人生的“花季”,赏花爱花的少女,也应该美得如花似玉。景美,情美,人美,众美荟萃,真令人赏心悦目。当我们注意到她是“独自来”的时候,应该看到赏花人是含着泪在赏花啊!她看花是那么亲切,脉脉含情,为什么眼泪垂落不止呢?花还有她欣赏,堪称知己,可有花容月貌的她谁欣赏呢?她的知己在哪儿呢?赏花思知己,自然对花落泪了。然而她这样伤神又是为谁呢?那个“他”没有明确所指,不是负心,不是失恋,更不是相思,她实际是为自己而垂泪。花开有日,花谢有时;青春易老,岁月不居。可是她还是“独自”一人,辜负了似锦繁花,虚度了青春年华,她怎能不悲,怎能不泪涟涟!

下片从室外又回到室内。一场春雨刚刚停下,草木晶莹,欣欣向荣;云开日出,春意融融。她捲起竹帘,一股清新之气涌进屋来。屋子里冷冷清清“独自”一人,院子里小燕却双双对对飞去飞来。一会儿飞落地上衔口泥,一会儿飞上屋梁垒新窝,叽叽喳喳,热热闹闹,好不欢喜。春天来了,燕子从南方飞回,开始新的生活。可是人呢?依然故我,形孤影单。只能让她伤心断肠! “人比燕,不成双”,语言直切,正是女主人公内心受到强烈刺激的真实反映! 人与燕比,恰如上片的 “独”与下片的 “双”对比。

这首小词由外入内,从动作到心理,刻画了一个渴望爱情,孤独寂寞的少女形象。上片赏花,下片看燕,借物作比衬,使人物心理坦露得更显豁,与温词 “新贴绣罗襦,双双金鹧鸪”的含蓄风格不同,有民歌率直特点。

更漏子

这首词写的是一位妇女秋闺独处、长夜不眠的苦恼之情。上阕写室内物像对人的情绪的刺激。开始二句写室内夜间景象,看来是足以令人舒畅的,炉香缭绕,烛影摇红,但一 “泪”字即埋下忧伤的种子。第三句顿入愁境,上述之景,一下变成了主人公的愁根。原来她在秋宵有所思念,想到离人不与己共此良宵,于是室中一切不仅成为虚设,而且骤觉凄黯,适足引起人无限苦绪。“偏照”二字便是这个情绪激烈进发时的感觉,表情极为强劲。在她看来,室内一切现象都是不能忍受的,这种似乎无理的想法,却是情深至极的表现。“眉翠薄”三句写其人在上面室内物像刺激下长夜不眠的情状。在辗转衾枕间不能成眠时,眉上画的翠色被擦掉许多而显得淡薄了,如云般的鬓友也毁乱了。由于长夜孤眠,反复难寐,于是衾枕之间感到单寒,此时情绪又当如何难堪!

下阕从室内听到室外雨声来描写人情的更加难堪。桐叶秋日枯槁,雨点打上,声特响亮,况当三更人静之时,更易伤情。“不道”即 “不管”之意。人目情伤,却对雨声深致怨尤,无理之语,亦情至无可奈何之语。这句意谓打在梧桐树上的雨,一点儿也不管离别之人情思正苦。这句语气直贯下面三句,似乎雨有意和人过不去,把人弄到极为难堪的地步。最后三句是人对而感到难堪的高潮,既闻雨声滴到天明,则闻者亦自必不眠,直到天明。“空阶”更增加人对雨声响亮的感觉。这三句一气读下,亦似觉雨声点点,敲打在人们心上。本词从室内物像到室外雨声,从视觉到听觉,从实到虚,整个构成一片气氛浓郁的愁境。前半辞采密丽,盾半情调疏畅,前后一浓一淡,不觉色调不谐,乃因情节发展自然,抒情由含蓄到发越,故能引导读者情绪,由沉郁转为激扬。整体局势,譬如山水画幅,近处巉岩险峻,远处烟波浩渺,相映成趣。

更漏子

红纱一点灯。偏怨别,是芳节,庭下丁香千结。

宵雾散,晓霞晖,梁间双燕飞。

一般评论者都认为毛文锡的词作“质直而寡味”,然而这首《更漏子》却“婉而多怨”,语言也颇有绮采,是一首饶有美学价值的佳作。

这是一首闺思兼闺怨的词,上片写春夜怀人。闺中女子怀念远人,这人自是她所爱、所恋的情侣。然而,思人而人却不见,虚梦更是难凭,眼前相伴的只是“一点”孤灯而已。由于“夜阑”“恨切”,才掀起了“怨”的波澜。闺中女子的“思”与“怨”,主要是通过环境气氛的描写来烘托和表现的。在这里,词中的景物如“子规”、“孤灯”,以及下片的“丁香”、“双燕”等,是已经过心物的相互感应,通过感觉成为表象,又经过艺术加工而形成了一种审美意象,再借它们来表达闺思、闺怨,就会具有审美价值,使人获得美学享受。“花外子规啼月”与“红纱一点灯”二句,渲染闺中女子怀远的思绪及怨愁,鞭辟入里,最为深切。“花外子规啼月”一句,以动写静。女子在静静的月夜里,听到鸟鸣,自然会倍加感到孤寂。况复是子规鸟的啼叫,就更使女子心魂激宕。子规,即杜鹃鸟,又称杜宇,口大尾长,鸣声凄厉,直至啼血,特能激起旅人的乡愁,以及相思女子的闺怨。所谓“杜鹃啼血猿哀鸣”,其中也有强调子规啼声感人之意。这“花”、“子规”和“月”等审美意象是通过视觉获得的,而“啼”则是借助听觉获得的,它们是由两种以上的感觉获得的意象所构成的复合的境界和气氛。“红纱一点灯”一句,达到了绝妙的境界。它借“红纱灯”的“一点”光亮,渲染出一种宁静而又孤寂的气氛。这是一个暮春之夜,闺中女子在孤寂的气氛中凝思;“花”与“月”都无心欣赏,集中表现了她寒灯孤照、夜不能寐,梦亦难成的相思生怨的心情。陈廷焯说:“‘红纱一点灯’真妙。我读之不知何故,只是瞠目呆望,不觉失声一哭。我知普天下世人读之,亦无不瞠目呆望失声一哭也。这五字五点血。”(《白雨斋词话》)这评价虽然未免过于偏爱,但是,“红纱一点灯”这种立体声电影式的意象,确实具有“境界全出”的艺术魅力。

下片进而写春日怀人。闺中女子经过一夜的迷离梦境,好不容易捱到了天明。“偏怨别,是芳节”二句,点明女子的心绪。在这艳丽的花红柳绿的“芳菲季节”,偏巧有惹人恼恨的“怨别”,难免把室外的美景都看成是引动愁思和怨情的触媒。“庭下丁香千结”,这里运用了“移情”的艺术手法。丁香结蕾本是自然现象,但是,女子因愁思太重,却把“丁香结”看作“千结”难解的愁思,形成了审美的特异功能,增强了它的艺术力量。唐宋诗词中用“丁香结”喻愁情者甚多,李商隐的“芭蕉不展丁香结,同向春风各自愁”,恐怕就是毛文锡这首《更漏子》的“导夫先路”。“宵雾散,晓霞晖”,这种霞明雾散的情景更加令人感伤! 在怀有春愁春恨的女子心目中,这春景不是那种生机勃勃的良辰美景;而是“惜春”之景,“送春”之景,自然会产生伤春之情。犹如“送春春去几时回?临明镜,伤流景,往事后期空记省”一般,都充满了审美主体的感情色彩。“梁间双燕飞”句,运用了反衬的艺术手法,在表情上更加显得有力量。这一句本来是描写美好的景物,女子的情绪应该是欢愉的。但是,因为女子睹物伤怀,愁苦益重;故见“双燕飞”而尤思人独处,愈增添她的孤寂凄凉之感,乐景反而造成悲哀。这种反衬的手法,故已有之。如《诗·小雅·采薇》中的“昔我往矣,杨柳依依”,是用乐景来反衬士兵的愁苦;“今我来思,雨雪霏霏”,则是用苦景来写士兵的快乐。这种反衬手法比一般的陪衬更有力量。

文学艺术是借助语言文字,通过鲜明具体的形象去表现思想感情的。这首词中的春、花、月、子规、纱灯;丁香、宵雾、晓霞、双燕等等,都是经过词人艺术构思后形成的审美意象。它们既写景,又抒情;实中有虚,虚中有实,虚实相生,使我们获得了更高、更概括、更丰富的思想内容,以及更加鲜明的艺术形象,具有十分重要的美学意义。

更漏子

词的上片,侧重写深夜寂寞。夜眠薰香,增添香温的气氛,香残,是香销温散。梦,往往是所经历的情事的幻映,而好梦多是两情相爱居多。香残,梦醒,多在夜深之时,而又是残馥余温将散未散、好梦似醒非醒之际,一片朦胧,满怀惆怅。是香断、梦消的现实,也是一段美好往昔生活幻灭的追思,香残要续,梦好想留,充满了无限眷恋之情。然而,残香虽续,旧温难寻;好梦已散,难以重圆;往事已矣,芳踪杳然。“鸳瓦不销霜重”一句,从空间上说,表现出视角的转移,由室内转向室外;从物象上说,则由断香残梦的淡淡温馨变为鸳瓦上浓重的霜华;从感觉上说,自然地由些许的剩香薄温堕入一片清冷凄寒之中。屋瓦一俯一仰成对相叠称鸳鸯瓦,简称鸳瓦,是难以分离的象征。它化用了白居易《长恨歌》中的“鸳鸯瓦冷霜华重”,同时又隐藏着紧连的“翡翠衾寒谁与共”一句,写法极为巧妙,含蓄地表现了相思恋情的苦闷。“千里月”,空间更为广阔,包含着“美人迈兮音尘阙,隔千里兮共明月”(谢庄《月赋》)的怅惘;“五更寒”,与上句妙对,表示时间上的夜久更深,也就自然地反映出人物的终宵难寐。千里明月的光辉,从视觉中映现出两地遥隔,五更凄寒则从触觉上加深了寂莫孤独的悲愁。“罗衾不耐五更寒”(李煜《浪淘沙令》),不仅是夜寒,更主要是内心的孤寒。“此情持问欢”一句,欢,指所爱的人。要向所爱者诉说“百思缠中心,憔悴为所欢”(《西曲歌·那呵滩》)的相思愁情,实是出于此中孤独寂寞之苦的难以忍受,终于不能自抑地吐唤出来,这其间不知经过几许的内心翻腾起伏!

下片,由夜暗转为晨晓。“阑干角,蛛丝络”,这阑干边,本应是群花烂熳,诱人观赏,但现在却是蛛丝网络,一派荒凉冷落景象。“谁解护花铃索”! 满腔哀伤。护花铃,指拉动发声用以阻止鸟鹊伤害花果的金铃。王仁裕《开元天宝遗事》记载:宁王“至春时,于后园中纫红丝为绳,密缀金铃,系于花梢之上,每有鸟鹊翔集,则令园吏掣铃索以惊之,盖惜花之故也”。护花铃索不知为谁解去,则群花失护,自当横遭摧残,零落不堪! 虽是写花,实为写人,借花为衬,隐含美人飘零之恨。因而紧接以“乘宿醉,看梳头,年时还记否”? 清晨宿醉初醒,是今昔之所同,但不同者当时的沉醉是由于与美人相伴的欢乐,而今的沉醉则是由于美人已去的哀伤,尤其是昔年宿醉方醒时看到的美人梳头的影象,朦胧如梦,而又清晰如水,令人难以忘怀,但不知飘流天涯的美人还能记起这样的情景! 言下不胜感伤,充满了伤今念昔的惆怅。

更漏子

花红,月明杨柳风。挑锦字,记情事,唯愿两

心相似。收泪语,背灯眠,玉钗横枕边。

“塞客衣单,孀闺泪尽”(钟嵘《诗品序》)的古老题材,仍见于五代词人的笔下。陇西人牛峤,工于情词丽语,少数作品却颇具陇西风味,如其《定西番》即写征夫生活,用粗线条刻画,措辞悲凉。这一首《更漏子》,则从思妇一边着笔,笔触细腻,更可见出花间词人传情入微的本领。

星稀漏转,夜已深沉。这时,不知从何处传来《轮台曲》的歌声,情调哀怨。《轮台》为边地乐曲(见任半塘《唐声诗》下编第八),入耳自唤起对戍边亲人的惦念之情。诗词中的边疆地名,常为泛指,五代时轮台(在今新疆地区)已非汉人势力所及,词中的抒情女主角的丈夫到轮台戍边当然是不可能的。在她的心目中,“轮台”只是遥远、陌生、充满着艰辛和危险的边地的代称罢了。

甚至连《轮台曲》她也未必真的听见了,只是由于怀人苦切,于心神劳瘁之夜,在极度相思之中,便仿佛若有所闻。《轮台曲》在耳边隐约地响起了。这偶尔一现的幻觉、幻听,一时间竟给思妇带来似乎身临塞外,即将见到亲人的惊喜。在迷茫中推开门看塞外风光,扑入眼帘却仍然是朝夕相对的江南春色,方知自己仍然独处空闺。“香阁掩”三字,透露出失望的叹息,于此也不难想象她无可奈何地掩门而卧的情态。总之,还是关门睡觉吧,任它杏花明月柳风,全都关在门外了。一切良辰美景,对她还有什么意义呢? 徒增惆怅而已。这里大有“寂寞空庭春欲晚,梨花满地不开门”(刘方平《春怨》)的意味。若非情绪恶劣,又何至于对美景而掩门呢?

经过这样的折腾,却再也无法睡着了。你看她又坐起来,给对方写信以寄相思(这里用苏蕙织锦为回文寄丈夫事,代指写信),一面回忆着两人欢聚时种种快乐的往事,一面喃喃自语,只愿象往日一样两心相印,便可聊以自慰了。这里下“唯愿”二字,并不提重新团聚之事,可见不敢抱更多的希望,透露出凄咽的悲音。这样,信也写不下去了,只好再去睡觉。她擦去腮上的眼泪,懒得吹灯,也懒得卸下残妆,只是背着灯光,无精打采地和衣而卧。灯光下,一条晶莹的玉钗从她头上悄悄地滑下,落在枕边。“背灯眠”三字,描摹百无聊赖的慵懒情态,如在目前。“玉钗横枕边”,从虚处写出钗坠鬓乱、首如飞蓬的睡态,微妙地烘托出女主人公厌厌不乐的心情。而在无限相思之后,仍然只有横放在枕边的玉钗陪伴自己入睡,也表达了佳年独处的怨艾和离人不归的悲戚。当然,理解为以物示人的象征笔法也无不可,惆怅慵懒的思妇也正象这根玉钗一样,无声无息地躺在那里,而无人过问。这小小的一根玉钗,顿时使全词生色,逗起读者多少遐想。欧阳修有句云:“水精双枕,傍有堕钗横”(《临江仙》),向以新颖秀美为读者击节,殊不知是从牛峤化出。

这首词词体虽小,却能一波三折。夜深幻听的惊喜,觉来的孤独惆怅,锦字难织,玉钗横枕……思妇心理如波澜迭出,曲尽其情。全词文笔淡雅,堪称抒情清唱,上片仅用“杏花红”略作点染,以反衬寂寞心情。“月明杨柳风”,尤是天然好言语,可以想见夜风轻拂,柳条参差,月下弄影的清绝之景。虽是从北齐萧悫名句“杨柳月中疏”(《秋思》)化出,但是丝毫不着痕迹。结句更是出奇制胜,抓住落在枕边的一根玉钗作为道具,纯用侧笔摹态,竟如此传神。

更漏子

画屏金鹧鸪。香雾薄,透帘幕,惆怅谢家池

阁。红烛背,绣帘垂,梦长君不知。

温庭筠在词中写得最多的是男女情思,但他很少探入人物心灵作直接的感情描写,而常把重点放在对外象的精心构筑之上,通过富有特征的画面,来显露人物复杂的内心世界。本篇作品即体现了这一创作特点。

词的上片侧重于写外景。若就物象自身而言,词中出现的一切都是极普通的,但温庭筠从特殊的角度出发组合这些景象,就使它们别有意味。总观全词,从漏滴声惊动雁鸟的情状及下片红烛等词语中,可知作品写的是夜间,既是夜,不能直接看见周围景象,那么词中的柳丝、春雨都不是景物的客观记录,而是白日所见在想象上的延续,是经验和感受的阐发,这意味着词中所写是从一个确定的人物角度出发的,作者没有直接写人,但人已在景中。有了具体的人物感,并让读者意识到首二句是想象中的景物,柔长的柳丝和细细的春雨也就抹上了感情色彩,传示出柔柔的情意和一缕幽幽的愁绪。接着,以“漏声”为由,写雁乌的受惊,稀疏轻微的滴漏声,何至惊起安睡的雁乌,这分明不是真实的景况,而是主人公夸张的想象,是她意念中的虚幻景象。而这一想象的产生,又有其合乎逻辑的客观依据,因为夜间任何细微的声音似乎都被放大了,这一笔正突出了夜的宁静。这一想象的产生还揭示了主人公的心理状态,可以想见,她思绪绵绵,难以入睡,周围的一切都无声无息,唯有单调的漏声似乎在提醒她夜的难捱,滴滴漏声敲击着她的心房,使她更不安,思绪更纷乱,因而对夜鸟受惊不安的联想,其实是主人公自我心绪的外射。总之,上片的景物有丰富的内涵,它让读者感受到寂静的环境气氛,更感受到境中人的不安和烦闷。那么,主人公为何有这样的心情呢? 上片歇拍以画屏上的金鹧鸪点出了主人公之所思,鹧鸪成双成对的特点暗示了女子独守空房的苦闷,从而使以上含蓄的描写在感情上有了落实。这一句尽管与以上景状差距很大,但这恰如电影中的蒙太奇镜头,前后形成奇妙的衔接和对照,它由外景转入室内景,由想象之景转入实状,由意味着不安的动态转入凝滞的静态,这些变化不仅引出下片的内容,而且给全词笼上更沉寂郁闷的气氛。

上片所写既出于闺中人的视觉角度,又是户外夜景,故景色带有很多推想的成分,作品以这样的表现方式传示了主人公的心情,而下片转写闺房内景,“惆怅谢家池阁”一句借用唐李德裕所宠爱的妓女谢秋娘之姓,点出此处是女主人公所居之地。词人着意于环境气氛的渲染,以此提示读者去体会女主人公的心情。这里虽有显现闺房温馨的“香雾”、“红烛”,却更给人留下“帘幕”即下垂的绣帘这样的环境印象。这层层屏幛把闺房和外界隔绝开,使主人公如同锁于笼中的鸟儿,形象地表现出她的孤独和寂寞。这样的环境特征,丰富了下片结句“梦长君不知”的内容,也进一步加强了上片景象所孕含的感情内容。这个女子除了无奈的等待,徒然的盼望,除了在一个闭塞的天地中独自忍受感情的煎熬,还能够怎么样呢? 整篇作品虽然仅在下片有一二语直抒情意,而一个思妇的惆怅、不安、孤寂、郁闷等多种心情却已尽显于景物之中。

更漏子

夜长衾枕寒。梧桐树,三更雨,不道离情正

苦。一叶叶,一声声,空阶滴到明。

这首词写的是一位妇女秋闺独处,长夜不眠的苦恼之情。上阕写室内物象对人的情绪的刺激。开始二句写室内夜间景色,看来是足以令人舒畅的,炉香缭绕,烛影摇红,但一“泪”字已埋下忧伤的种子。第三句顿入愁境,上述之景,一下变成了主人公的愁根。原来她在秋宵有所思念,想到离人不与己共此良宵,于是室中一切不仅成为虚设,而且骤觉凄黯,适足引起无穷苦绪。“偏照”二字便是这个情绪激烈迸发时的感觉,表情极为强劲。在她看来,室内一切现象都是不能忍受的,这种似乎无理的想法,却是情深至极的表现。“秋思”之“思”字应读去声。“眉翠薄”三句写其人在上面室内物象刺激下长夜不眠的情状。在辗转衾枕间不能成眠时,眉上画的翠色被擦掉许多因而显得淡薄了,如云般的鬓发也毁乱了。由于长夜孤眠,反复难寐,于是衾枕之间感到单寒,此时情绪又当如何难堪!

下阕从室内听到室外雨声来描写人情的更加难堪。桐叶秋日枯槁,雨点打上,声特响亮,况当三更人静之时,自易伤情,尤在离人情思正苦际。“不道”即不管之意。人自情伤,却对雨声深致怨尤,无理之语,亦情至无可奈何之语。这句意谓打在梧桐树上的雨,一点儿也不管离别之人情思正苦。这句语气直贯下面三句,似乎雨有意教人过不去,把人弄到极为难堪的地步。最后三句是人对雨感到难堪的高潮,既闻雨声滴到天明,则闻者亦自必不眠,直到天明。“空阶”更增加人对雨声响亮的感觉。这三句一气读下,亦似觉雨声点点,敲打在人们心上。本词从室内物象到室外雨声,从视觉到听觉,从实到虚,整个构成一片气氛浓郁的愁境。前半辞采密丽,后半情调疏畅,前后一浓一淡,不觉色调不谐,乃因情节发展自然,抒情由含蓄到发越,故能引导读者情绪,由沉郁转为激扬。 整体局势,譬如山水画幅,近处𡺎岩险峻,远处烟波浩渺,相映成趣。

更漏子

词牌名。又名无漏子。独倚楼、付金钗,翻翠袖。双调。因温庭筠词中多咏漏而得名。始见于《花间集》温庭筠词。

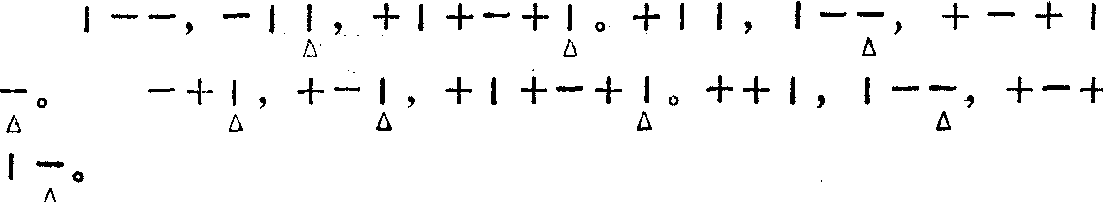

全词上下两片,共12句46字。上片第二、三句,下片第一、二、三句押仄声韵;上下片第五、六句押平声韵。上片第一、二句,第四、五句,均为三字对句,平仄互异。第六句第一字用仄声,第三字宜用平声。常用格体为:

平,仄(韵),仄平仄(韵)。仄,仄平平(换平韵),平仄平(韵)。

平仄(换平韵),平仄(韵),仄平仄(韵)。仄,仄平平(换平韵),平仄平(韵)。

更漏子

温庭筠

玉炉香,红蜡泪,偏照画堂秋思。眉翠薄,鬓云残,夜长衾枕寒。

梧桐树,三更雨,不道离情正苦。一叶叶,一声声,空阶滴到明。

词写女子秋闺独思、长夜不眠之怨。篇中以思为经,以怨为纬,编织愁情。上片写思中所见,红蜡滴泪,物染人怨;偏照秋思,物又不解人怨。下片写思中所闻,桐叶滴雨,物我同愁;不道离情,物又不解人愁。真乃“遣词凄绝”(陈廷焯语)。“偏照”、“不道”,写女子之怨,无理有情;诗思于此由顺转逆,怨情亦由浅折深,写愁可谓曲折深隐。

更漏子

词牌名。又名 《无漏子》、《独倚楼》、《付金钗》、《翻翠袖》。双调。因温庭筠词中多咏更漏而得名。始见于《花间集》温庭筠词。

全词上下两片,共十二句四十六字。上片第二、三句,下片第一、二、三句押仄声韵; 上下片第五、六句押平声韵。上片第一、二句,第四、五句,均为三字对句,平仄互异。第六句第一字宜用仄声,第三字宜用平声。常用格体为:

(仄)(平)平,平仄仄 (韵),(平)仄(仄)平(平)仄 (韵)。(平)仄仄,仄平平 (换平韵),(仄)平平仄平 (韵)。

平(平)仄 (换仄韵),(平)平仄(韵),(仄)仄(平)平(仄)仄 (韵)。(仄)仄仄,仄平平 (换平韵),(平)平平仄平 (韵)。

《更漏子》geng lou zi

The Water Clock→温庭筠 (Wen Tingyun)

- 黑种草是什么意思

- 黑种草子是什么意思

- 黑种草子是什么意思

- 黑稽豆黄鳝汤是什么意思

- 黑穴四氏族是什么意思

- 黑筋是什么意思

- 黑管是什么意思

- 黑箭是什么意思

- 黑箭是什么意思

- 黑箱是什么意思

- 黑箱是什么意思

- 黑箱—灰箱—白箱方法是什么意思

- 黑箱操作是什么意思

- 黑箱方法是什么意思

- 黑箱方法是什么意思

- 黑箱方法是什么意思

- 黑箱方法是什么意思

- 黑箱方法是什么意思

- 黑箱方法是什么意思

- 黑箱法是什么意思

- 黑箱法是什么意思

- 黑箱理论是什么意思

- 黑箱管理是什么意思

- 黑箱组织模型是什么意思

- 黑箱领导艺术是什么意思

- 黑籍是什么意思

- 黑籍冤魂是什么意思

- 黑籍冤魂是什么意思

- 黑籍冤魂是什么意思

- 黑粉菌是什么意思

- 黑粉菌属是什么意思

- 黑粉菌目是什么意思

- 黑粉虫是什么意思

- 黑糯米酒是什么意思

- 黑紫羔皮是什么意思

- 黑红菇是什么意思

- 黑红菇是什么意思

- 黑纱是什么意思

- 黑线是什么意思

- 黑线专政论是什么意思

- 黑线姬鼠(Apodemus agrarius)是什么意思

- 黑线鳕是什么意思

- 黑细辛是什么意思

- 黑细辛是什么意思

- 黑细辛是什么意思

- 黑绒金龟是什么意思

- 黑绒鳃金龟是什么意思

- 黑络丸菌是什么意思

- 黑络丸菌是什么意思

- 黑绿云绒是什么意思

- 黑羌活是什么意思

- 黑羌活是什么意思

- 黑翅土白蚁是什么意思

- 黑翳如珠是什么意思

- 黑翳如珠是什么意思

- 黑老头是什么意思

- 黑老虎是什么意思

- 黑老虎是什么意思

- 黑肩绿盲蝽是什么意思

- 黑背毛瓢虫是什么意思