敕Chì

现行较罕见姓氏。今上海之松江、广东之吴川、陕西之韩城等地有分布。汉族姓氏。《中文大字典》收载。《中国姓氏大全》 注云: “历史上鲜卑族敕勒国姓氏。”(按: 古有敕勒族,又称“敕力”,北魏时则呼为高车部。族人或以敕为氏。又作 “勅”。《郑通志·氏族略》、《姓氏考略》均音“棘”,入声,姑兼收。)

敕jí

罕见姓氏。《姓氏考略》收载。其注引 《姓苑》云:“敕,音 ‘棘’。望出辽东。”辽东郡治在今辽宁之辽阳北七十里。或同“勅”,音chì,亦为姓。

敕chì

通“飭”❶。整飭。梁竦《悼騷賦》:“臨眾瀆之神林兮,東敕職於蓬碣。”

❷正,嚴整。張衡《思玄賦》:“戄余身之未敕。”《後漢書》、《文選》作“勑”。

敕chì

戒慎。《小雅·楚茨》四章:“既齐既稷,既匡既敕。”孔《疏》:“执事已整齐,已极疾,已诚正,已固慎也。”《说文》:“敕,诫也。”朱熹《集传》: “敕,戒。”

敕

读音ch·i(ˋ),为i韵目,属i—er韵部。蓄力切,入,职韵。

❶帝王的命令。

❷泛指自上命下的词。

❸告诫;申敕;戒敕。

敕吃chǐ

❶栽插;进。例:栽~苗,插~秧。

❍ 用手剚(cǐ)~进去取东西。

❷劳苦。例:日子过得苦~,整天忙~~地不得寒!

❸穿着。例:穿~衣戴`~帽,吃饭穿衣亮家当。

❍ 这衣帽穿上戴上刚合~。

《说文》:“臿地曰敕。”《广雅》:“敕,进也。”《尔雅》:“敕,劳也。”《汉语大字典》:“敕,穿着。”

〗。

〗。 〗。

〗。

敕*勅勑chì

〈文〉

❶告诫;警告。

❷皇帝的命令或诏书

△ 手~|~令。

敕勅、勑)

❶帝王的诏令:~命︱~封︱~撰(zhuan)丨宣~。

❷告诫:申~。

敕chì

❶ 帝王的诏书、命令:敕令│敕命│敕书│诏敕。

❷ 警诫,告诫:戒敕│申敕。

敕chì

敕chì

同“敕”。

亦作“勅”、“𢽟”。皇帝之詔書。魏晉以前,凡以上命下,如尊長告子孫、長官誡僚屬等,皆稱敕。至南北朝後遂專指詔書。唐代有發敕、敕旨、論事敕書、敕牒。宋制,戒勵百官曉諭軍民别有敕膀,其詞有散文,有四六駢文。明制,諸臣差遣多用勑行事,詳載職守,申以勉詞,褒獎責讓都用勅,詞皆散文。又六品以下官贈封亦稱敕命,始兼四六。《新唐書·百官志一》:“凡上之逮下,其制有六:一曰制,二曰敕,三曰册,天子用之。”《金史·宣宗紀上》:“癸巳,次中山府,勅扈從軍所踐禾稼,計直酬之。”《正字通·攴部》:“𢽟,敕字之。”参閱清·趙翼《陔餘叢考·敕》、顧炎武《金石文字記·西嶽華山廟碑》。

敕

古代帝王的行政命令。又称“诏敕”。其内容相当庞杂,源流演变也较曲折。《说文》:“敕,诫也。” 《小尔雅·广言》:“敕,正也。”《尚书·皋陶谟》有“敕天之命”的话。《史记·乐书》:“余每读《虞书》,至于君臣相敕,维是几安。”刘勰《文心雕龙·诏策》“戒敕为文,实诏之切者。”汉初定仪则,命有四品,其四曰戒书,即戒敕。汉代新太守上任,皇帝都敕书或相戒约。官长对僚属,祖、父对子孙也都可以用敕。后汉改为“敕”。南北朝以后,只限于朝廷使用。唐代制度,皇帝诏令有七,其四曰发敕,五曰敕旨,六曰论事敕书,七曰敕牒。唐之后,奖谕封赠也用敕。敕在汉以前用散文,南北朝以后散文、骈文兼用,而明代则除赠封六品以下官的敕兼用散文、骈文外,其余的敕都用散文。

敕

参见“诏令”条。

敕勑,勅chì

❶ 告诫。《史记·乐书》:“至于君臣相~,维是几安。”

❷ 皇帝的命令或诏书。《宋书·谢弘微传》:“书皆是太祖手~。”(手敕:亲手写的诏书。)白居易《卖炭翁》:“手把文书口称~,回车叱牛牵向北。”

❸ 通“饬”。整顿,整治。《韩非子·主道》:“贤者~其材,君因而任之。”《汉书·息夫躬传》:“可遣大将军行边兵,~武备。”

敕cè

9498

〈文〉打马(见《说文解字》)。后作“策”。

敕*△勅;勑

EBB7

㈠chì〈文〉❶(多指尊长或官长对后辈或属下的)告诫,命示:戒~/申~/君臣相~/~军营更筑严围/陶侃~船官悉录锯木屑(《世说新语》)。

❷皇帝的诏令:~命/~撰/~封官爵/村口石牌坊为清代时皇帝~建。

❸治理,整饬:谨~/自~/大将军~武备/先王以明罚~法/惧身之未~。

❹言行谨慎、谨饬:~身齐戒/廉介自~/使各自检~。

❺穿着:~𫐆趺,跋涉山川(《淮南子》)。

㈡sōu〈文〉击(见《集韵》)。

诏书

诏(诏旨;诏板;诏版;诏命;诏策;诏敕;诏黄;诏卷;诏函;诏草;诏纸;诏制;诏音;诏勑;诏纶;诏告;诏号;诏检;诏谕;诏言;诏凤;凰诏;龙诏;凤诏;尺诏;飞诏;青诏;命诏;玺诏;凤尾诏;凤凰诏;黄素诏) 敕(敕文;敕命;敕书;敕封;敕令;敕谕;~教;~赠;制敕;黄敕;命敕;宣~;奉~) 旨(旨意;冲旨;圣旨;龙旨;睿旨;符旨;敕旨;意旨;听~;传~) 制(制书;制诏;诏制) 谕(谕旨;上谕) 板(一尺板) 纶(纶旨;纶书;纶册;纶诰;纶言;纶音;丝纶) 诰(诰命;紫诰;制诰;命诰) 麻(黄麻) 进止 宝命 圣命 大命 训命 黼命 王命 蹄书 简记 丹书 玺书 命书 尺书 凤书 天语 紫泥 紫书 辉音 兰检 黄符 黄卷 黄素 龙讼 龙函 龙纶 龙吟 龙綍 言丝 言綍 鹤头(鹤头书) 涣汗 涣命 涣号 尺一(尺一诏;尺一牍;尺一书;尺一板)

诏书的美称:丽册 显命

诏书的敬称:温纶

诰命的敬称:鸿诰

对帝王将相命令的敬称:钧旨

帝王的命令:敕教 敕画 敕黄 敕谕

帝王的诏书:德音 天书

帝王的诏书、命令:敕(敕令;敕命)

帝后命令、文告的总称:诏令 纶綍

皇帝的诏令:凤綍 凤诏

帝王的诏命:告命

第一道诏令:令甲

帝王有所赐予的诏书:锡命

帝王对宫中妇女发布的命令:阴令

诏书和檄文:诏檄

诏书和奏疏:诏疏

诏书的末尾:麻尾

(皇帝颁布的命令:诏书)

另见:皇帝 颁发 命令1

告诫

诫(诫饬;诫敕) 敕(申敕) 警诰(诰戒;诰诫;诰毖) 诏 誋 鞠 革 箴 勑 饬(申饬) 儆戒(戒敕;戒饬;戒惩;诤戒;申戒;告戒) 齐 风示 晓示 训语 谕告 属令 毖勅

告诫,教育:诰教

告戒自己:敕勑 自勑

告诫世人:戒世 诫世

誓师,告诫世人:誓众

母亲的告诫:母敕

君上对臣下告诫:训敕 训勑

称官吏之告诫:官箴(不辱~)

神灵的教诲告诫:灵训

训导告诫军旅:训誓

临终告诫:遗敕

告诫使明白:诫喻

告诫使警觉:警告

告诫使觉悟:警悟

告诫人要谨慎莫自大:夹着尾巴

告诫人不要骄傲:月满则亏

告诫人在鼎盛时要谨慎:持盈保泰

告诫人多言会失误:言多必失

告诫将有灾祸:鞠凶 鞠讻

(警告劝诫:告诫)

另见:警告 警戒1 劝诫

整饬

敕(敕正;申敕) 勑 严 肃(肃整;肃励;肃厉;弹肃;整~宫廷) 矫饰 澄序 提掇 饬治 申饬 甄饬 整饰 矫饬

整饬法度:饬法

整饬法令:敕法

整饬武备:训戎

整饬军纪:肃军

整饰行为:饰动 饰履

整饬自身:勑身 谨身 谨躬

整饬己身使行为谨严合礼:饬正

整饬使合标准:饬正

整饬使气氛严肃:肃严

安靖整饬:肃齐

训教整饬:训整

检查整饬:检勑

监督整饬:董摄

督责整饬:纠摄

庄严整饬:风宪

敬慎整饬:谨厉 谨励 谨厉

铲除整饬:翦理

整饬周备:敕设

(使有调理、有规则:整饬)

各种文体

记叙文:记(记录;~要;游记;杂~;笔记;记载文) 传(传记;传略;记传) 谱(年~;家~) 纪(纪行;本~) 志(~书;方~;墓~)

议论文:论(~文;论议;~辩;史~;策~;社~;专~;评~) 评(史~;时~) 颂(~歌) 说(师~;~理文)

说明文:故(鲁~;韩~) 解(~嘲) 训(~诂) 注(~疏;~解;传~;小~) 序(~言;大~) 跋(~记;题 ~) 叙 绪

议论说明类文章的总称:论说(论说文)

应用文:书(诏~;制~;玺~;文~) 折(奏~) 典 训 谟 诰 诏 谕 奏 章(奏~) 表(陈情~)笺 启 批 剌 照 禀 移 劄命 誓 令 敕 制 教 牒(家~) 关(~文) 檄(羽~) 帖(军~;府~) 诔(~文) 函 书 信 箴

文体名,墓表的一种:灵表

散文:小品 杂文 杂感 杂记 笔记 笔谈 笔录 漫笔 速写 特写 拾零 剪影 掠影 一瞥 通讯 平文

一种灵活随便的文体或笔记:随笔

有节奏韵律的文体:韵文

韵文的几种形式:辞(楚~) 诗 骚(~体;离~;楚~) 曲(~牌;词~;元~;散~;套~)

韵文和散文的综合体:赋(辞~;汉~;魏~)

用于教化讽谕的赋:风赋

另见:文采 文风

敕勅;勑chì

耻力切,入职。

❶告诫。《后汉书·马防传》:“帝不喜之,数加谴~。”

❷通“饬”。整顿,整治。《韩非子·主道》:“贤者~其材,君因而任之。”

❸上司给下属的文书。特指皇帝的命令或诏书。白居易《卖炭翁》:“手把文书口称~,回车叱牛牵向北。”

〖敕〗 粵 cik1〔斥〕普 chì

❶ 告誡。許慎《說文解字》:「〜,誡也。」陳壽《三國志.魏書.武帝紀》:「公〜諸將:『關西兵精悍,堅壁勿與戰。』」❷ 帝王的命令。白居易《賣炭翁》:「手把文書口稱〜。」(把:拿着。)

敕

又称“敕命”“敕令”。皇帝命令的一种。封建国家及部分君主立宪国家的法律渊源之一。例如,在日本,敕令是明治宪法时期法令的一种形式。天皇根据统治权,不经帝国议会的协赞而制定的命令,包括委任命、独立命令、紧急敕令、贵族院令、军令等。敕令不能变更法律的效力,但紧急敕令具有代替法律的效力。日本国宪法实施后,内容不同于法律的敕令继续得到承认,并具有同政令相等的效力。在中国,敕由汉代的戒书发展而来,有戒饬之义。后汉改“敕”为“剌”,二者通用。汉代时皇帝对新任刺史、太守、三边(指幽、并、凉三州)营官进行训诫时,都用戒书。后来,对京外各官的诰谕也用戒书。有告诫地方官的意思。至唐高宗显庆年间,“不经凤阁鸾台,不得称敕,”敕的名称才予确定。宋代沿用五代旧制,每个皇帝都有编敕的办法,宋神宗时编敕更多。此后凡律所未载的,一律依照敕去判断,甚至优先用敕而不用律。元代将敕改称“条格”。明清时敕的用途更加广泛。据清《光绪会典》卷一记载,敕分为敕书和敕命,主要用于典礼、纂修书史、任命官吏以及用于“外藩”;封世职等。

敕

两宋的法律形式之一。在封建专制主义高度发展的宋代,皇帝颁布的诏敕具有最高的法律效力,可以代律,也可以破律,在宋代法律形式中,敕居于律令格式之首。所谓编敕就是把年深日久众多的单行敕令加以分类整理,删其重复,去其矛盾,再颁布施行。编敕是两宋最经常最重要的立法活动。敕,虽不如律稳定,都具有灵活性,常因事因地而发,因而为两宋统治者所乐于应用,以致除朝廷外,“一司、一路、一州、一县,又别有敕”,可见。敕的适用范围之广泛。宋代历代皇帝都进行编敕,著名的有《建隆编敕》,是建隆四年编成的,与《刑统》并颁天下。此外,还有《太平兴国编敕》、《淳化编敕》、《咸平编敕》、《大中祥符编敕》、《天圣编敕》、《庆历编敕》、《嘉佑编敕》。宋代编敕初有大理寺掌管,仁宗时,设“详定编敕所”,专司其事。

敕

通“饬”,原泛指上级对下级的警告、告诫和勉励。自汉代开始作为皇帝命令的一种形式。《后汉书·光武纪》李贤注:“汉制度曰:帝之下书有四:一曰策书,二曰制书,三曰诏书,四曰诫敕。……诫敕者,谓敕刺史、太守,其文曰:‘有诏敕某官。’它皆仿此。”这里的诫敕即为敕,是对地方官的告诫。唐袭汉制,且程式更为严格。唐高宗时,“不经凤阁鸾台,不得称敕”,由此敕的名称才正式确定,并与皇帝其他命令的形式区分开来。宋代注重编敕,以宋神宗编敕最多。此后凡律所未载者,一律依照敕去判断,甚至优先用敕而不用律。《宋史·刑法志》解释:“禁于已然之谓敕,禁于未然之谓令,设于此以待彼之谓格,使彼效之之谓式。”宋代的敕分编敕和散敕,前者指已经编订的敕,后者指未经编订的敕。元代将敕改为“条格”。明、清法规亦都不再用“敕”的称谓。

敕

通“饬”。汉以前指警饬,汉开始作为皇帝命令的一种。《后汉书·光武纪》“辛未诏曰”李贤注:“汉制度曰:帝之下书有四,一曰策书,二曰制书,三曰诏书,四曰诫敕。……诫敕者,谓敕刺史、太守,其文曰: ‘有诏敕某官’。它皆仿此”。其中诫敕是皇帝向刺史、太守发布的诏书之名称。有告诫地方官的意思。至唐高宗显庆年间,“不经凤阁鸾台,不得称敕”,敕的名称才予确定。宋代沿用五代旧制,每个皇帝都有编敕的办法,宋神宗时编敕更多。此后凡律所未载的,一律依敕判断,甚至优先用敕而不用律。《宋史·刑法志》:“禁于已然之谓敕,禁于未然之谓令,设于此以待彼之谓格,使彼效之之谓式”。宋代分编敕和散敕,前者指已经编订的敕,后者指未经编订的敕。元代将敕改称“条格”。

027 敕

皇帝发布的一种命令。汉初,命有四品,四曰戒敕;敕戒刺史太守及三边营官。源于《书·皋陶谟》:“敕天之命。”《说文》:“敕,诫也。”据顾炎武《金石文字记》论述,汉时,除皇帝用敕,“官长行之椽属,祖父行之子孙,皆曰敕……至南北朝以下,则此字惟朝廷专之。”至唐高宗,“不经凤阁鸾台,不得称敕。”宋以敕随时损益律、令、格、式,宋太祖建隆四年 (963) 颁布 《宋刑统》,继而制定编敕4卷,二者并行。后编敕屡增,除适用于全国者外,还有适用于地区的“一司、一路、一州、一县敕”。敕渐代律。宋神宗认为“律不足以周事情”,规定“凡律所不载者,一断于敕。”将“律、令、格、式”之“律”改为“敕”,并定义为“禁于已然之谓敕。”即凡属犯罪与刑罚的规定叫敕。元改敕为 “条格”。

敕

中国古代皇帝发布命令的形式之一,也是法律的形式之一。又称诏敕、制敕、敕令,敕通饬。原意为警饬。《释名》:“敕,饬也,使自警饬,不敢废慢也。”汉代始行,其天子告诫臣下,长官告谕僚属,尊长劝谕子孙皆可称之为敕。东汉始将皇帝命令的一种形式专称为敕。《后汉书·光武帝纪》 “辛未诏” 之李贤注:“《汉制度》曰:帝之下书有四:一曰策书,二曰制书,三曰诏书,四曰诫敕。”“诫敕者,谓敕刺史、太守,其文曰: ‘有诏敕某官’,它皆仿此。”南北朝以后,皇帝的诏命普遍称敕。据《北史·齐神武帝诸子传》载有:“今集文武示以此敕”。唐高宗显庆年间始正式确定敕为帝王诏书的形式。《唐六典》载,唐代天子的命令有七种,其中敕旨 “谓百司承旨而为程式,奏事请施行者”,多为具有永久法律效力的文件;而敕牒则“随事承旨,不易旧典则用之”,是仅针对一时一事而发的命令,不可作为法规引用,更不可“以敕破律”。唐初即已开始将那些具有法律效力的敕书加以整理、修改,汇编成格,以常行的法律形式来援用,又称“永格”。中唐以后,制敕日多,其立法的主要内容是将制敕中具有永久法律效力的部分,按时间先后,直接编为 “格后敕”。唐末、五代直至宋代,编敕成为立法的主要内容,如后晋有《天福编敕》,后周有《大周续编敕》。北宋太祖、太宗、真宗、仁宗等诸朝皆有编敕。敕的效力日高,不仅朝廷编敕,而且一司、一路、一州、一县又别有编敕。神宗时干脆明确规定:“凡律所不载,一断以敕,乃更其目曰敕、令、格、式,而律恒存乎敕之外。”敕成为重要的法律形式之一。《宋史·刑法志》:“禁于已然谓之敕,禁于未然谓之令,设于此以待彼谓之格,使彼效之谓之式。”宋人将已编订的敕称为“编敕”,未经编订的敕称为“散敕”。元代沿用宋的编敕形式,但名称改为 “条格”。明、清编敕称为 “例”。

敕

古代皇帝诫约或赠封臣下的命令。始见于汉 汉制、天子命令有四,其四曰戒书,即戒敕汉朝新太守上任,皇帝都敕书或相戒约,亦用于谕诰外藩及京外官员。除皇帝外,官长对下属、祖父对子孙皆可用敕。魏晋南北朝以后则成为皇帝专用的下行文书。唐代其用渐广,有发敕、敕旨、论事敕书、敕牒等。宋代戒励百官,晓喻军队,用敕榜。明代凡差遣诸大臣,手敕行事。另: 明清两代,皇帝颁赠爵位时使用的诏令称为敕命,用以赠封六品以下的官职。

敕

文体名。许慎《说文解字》:“敕,诫也。”刘勰《文心雕龙》:“敕,饬也,使之警饬不敢废慢也”,“戒敕为文,实诏之切者,周穆命郊父受敕宪,此其事也。”敕体始于春秋。汉时,凡官长之谕僚属,尊长之谕其子弟皆称敕。南北朝以后,敕为朝廷专用文体。唐制,王言有七,其四曰发敕,五曰敕旨,六曰论事敕书,七曰敕牒,可见唐时敕体用途甚广。宋敕,或用之于奖谕,非敕初意。明以后,凡褒嘉责让并用敕。其格或散或骈,也有同时并用的。

敕[勅]chì

Ⅰ [书] ❶ (诫饬;告诫) warn;admonish;exhort

❷ (委任) appoint

❸ (整饬) put in order;strengthen Ⅱ ❶ (皇帝的诏令) imperial order;edict

❷ (姓氏) a surname: ~ 真 Chi Zhen

敕

上行下文书之一。北宋前期,经由中书门下的命令;元丰改制后,由中书省取旨、门下省审驳、尚书省施行的命令,称“敕”。凡敕,须宰相押字。《宋史·钱惟演传》:“惟演尝语人曰:‘吾平生不足者,唯不得于黄纸上押字尔。’盖未尝历中书故也。”《宋会要·职官》1之50《三省》:“朝廷命令,必由中书、门下省,后付之尚书省乃谓之敕。”《长编》卷286,神宗熙宁十年十二月壬午:“其朝旨,自中书颁降者,皆曰敕。”

△敕〔勅勑〕chì

11画 攴部 〈书〉

(1) 告诫: 申~|戒~。

(2) 皇帝的命令、诏书: ~命|~使|奉~。

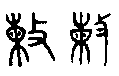

*敕t’iək

[甲骨]

[金文]

[小篆] 《說文》:  ,誡也。 一曰臿地曰敕。 从攴、束。 (三篇下)

,誡也。 一曰臿地曰敕。 从攴、束。 (三篇下)

撲打囊中之物,某種製造的程式。

- 何师程是什么意思

- 何希尧是什么意思

- 何希彭是什么意思

- 何希甫是什么意思

- 何常是什么意思

- 何干是什么意思

- 何干之是什么意思

- 何平(1)是什么意思

- 何平(2)是什么意思

- 何平叔是什么意思

- 何年塞上烟氛净,薄海苍生庆乂安是什么意思

- 何年直捣单于幕,立马燕然拟勒铭是什么意思

- 何年赦书来,重饮洛阳酒。是什么意思

- 何并是什么意思

- 何幸是什么意思

- 何幸光是什么意思

- 何幸如之是什么意思

- 何幹之是什么意思

- 何幺超是什么意思

- 何广位是什么意思

- 何广沂是什么意思

- 何庄子蔬菜批发交易市场是什么意思

- 何庆云是什么意思

- 何庆元是什么意思

- 何庆明是什么意思

- 何庆珍是什么意思

- 何庆芝是什么意思

- 何应奎是什么意思

- 何应暹是什么意思

- 何应灿是什么意思

- 何应珏是什么意思

- 何应璜是什么意思

- 何应璧是什么意思

- 何应祈是什么意思

- 何应辉是什么意思

- 何应钦是什么意思

- 何应钦内阁是什么意思

- 何应鳌是什么意思

- 何应龙是什么意思

- 何应龙《客怀》是什么意思

- 何应龙《春词》是什么意思

- 何应龙《见梅》是什么意思

- 何庚生是什么意思

- 何庭流是什么意思

- 何康是什么意思

- 何康富是什么意思

- 何廉是什么意思

- 何廉臣是什么意思

- 何延照是什么意思

- 何廷一是什么意思

- 何廷光是什么意思

- 何廷彪是什么意思

- 何廷谦是什么意思

- 何建是什么意思

- 何建华是什么意思

- 何建南是什么意思

- 何建民是什么意思

- 何建章是什么意思

- 何开玲是什么意思

- 何开记是什么意思