《推销员之死》

《推销员之死》外国文学作品简析

美国剧作家米勒(1915—)的成名作。剧本描述了威利·洛曼一辈子怀着幻想而未能实现,最后撞车身亡的悲惨命运。63岁的威利·洛曼为纽约一家公司当了34年的推销员,满以为可以勤劳致富,但工作一辈子也未能如愿,家境每况愈下,现在只能靠借债度日。大儿子比夫中学没毕业就出门谋生,在社会上混了一、二十年,结果一事无成,现在闲散在家。小儿子哈比与父亲同行,却又行为不正。威利的老伴林达劝两个儿子改邪归正,不要再刺激曾多次产生自杀念头的父亲,兄弟俩有所触动,商议由比夫到老同学那里借一万元,组织个橄榄球队出外推销体育用品,可是老同学反脸不认旧情。计划破产和失业,使威利再次在精神上受挫,与儿子发生冲突。儿子将自己碌碌无为的命运完全归咎于父亲灌输给他的幻想。老威利坐在厨房,自尊心受到伤害,但他仍抱幻想不放,依稀觉得在跟大哥争辩自己和儿子的前途。在神经错乱之中,他冲出大门,死于非命。

米勒在剧中成功地塑造出一个迷恋美国幻梦的牺牲品的可怜形象,以此揭穿了大战后在美国流行的“人人都能成功”的神话。男主人公威利·洛曼当了一辈子推销员,死到临头,还抱着戕害他的幻想不放。他以为成功是人生来就有的权利,然而终身的信仰使他成了一个失败者。他年老体衰,老板取消他的固定薪金,只按推销商品的量付给佣金。为此,他还不得不瞒着妻子林达,常常向老邻居商人查莱借钱,来维持生计。他把自己的幻想灌输给两个儿子,结果他们也跟着父亲成了失败者。陷入这种绝境,老威利还不能认识自己的失败。儿子最后的劝慰和爱的表白反而被他看成是对他信仰的一种褒奖,因此他神志恍惚到以为幻想已传给了儿子,于是撞车身亡,他希冀这样一来,可以让他的保险金使儿子成为胜利者。作者笔下的威利·洛曼是一个心情复杂、自相矛盾、懦弱无能、麻木轻信的人物,这一形象集中反映了美国人在大战后那种怀疑、不安和不稳定感的心理状态。因此,剧本上演后产生了深远的社会效果。一家刊物甚至这样评论:这个剧本是一枚被巧妙地埋葬在美国精神大厦下的定时炸弹。

作者在该剧中运用表现主义手法,使威利精神恍惚时头脑中浮现的往事在舞台上再现,让往事和现实巧妙地穿插交织在一起。这是意识流表现手法在戏剧中的创新运用。

《推销员之死》

美国作家米勒的剧本,发表于1949年。一个小人物的悲剧。讲述一个推销员为资本家拼命地干了几十年,到年老体衰时被辞退,因而神经错乱,出车祸身亡。

《推销员之死》

美国剧作家阿瑟·米勒的代表作。主人公威利 ·诺曼历尽艰辛,为老板当了 一辈子的旅行推销员。他工作勤恳,为人和气,对老板忠心耿耿,结果年老体衰,无法推销商品时,公司就取消了他的固定薪金。他这个只能按照推销商品的数量取得佣金的推销员,尽管收入已等于零,但又不能卸下养家糊口的重担。当老板最后干脆把他解雇时,威利不敢向妻子吐露失业的实情,只得每星期向别人借钱维持家用。他的两个儿子,在他的纵容下养成了不少坏习惯且一事无成。威利深感失望,在走投无路的情况下,决定用自杀来获取两万元人寿保险,帮助他的两个儿子投资。威利终于撞车身亡,把自己的生命 “推销” 了出去。剧本集中揭示了主人公威利自杀前的各种心理状态,通过对往事的回忆、幻境等展现了他的内心历程。这一出现代悲剧深刻揭示了资本主义社会弱肉强食的生存原则。对善良的人被黑暗冷酷的社会吞噬的命运寄予了深切的同情。该剧不仅获得了美国普利策奖,还赢得了国际声誉。

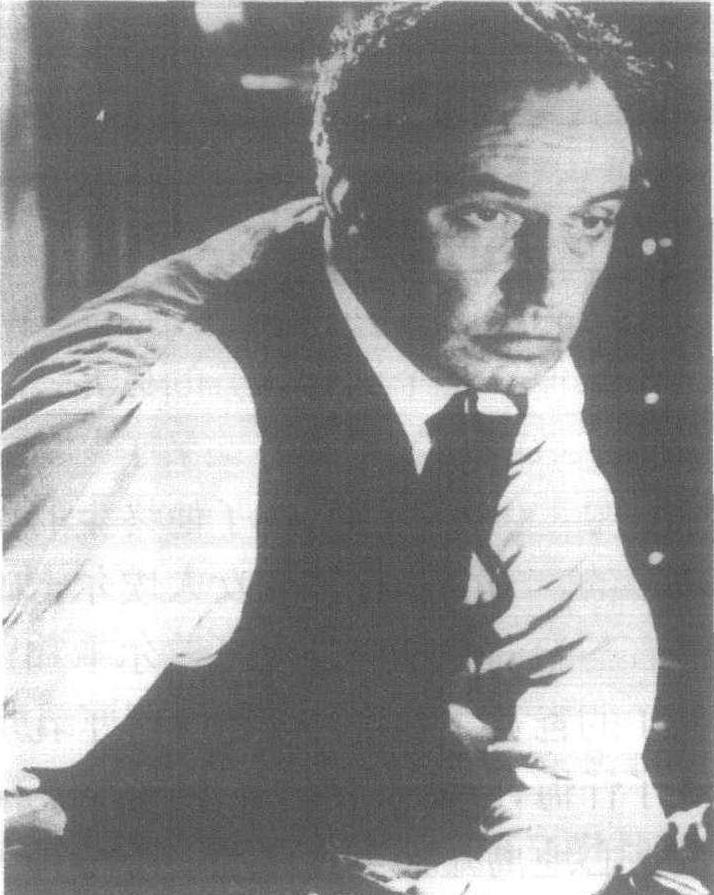

《推销员之死》剧照

《推销员之死》

剧本。美国阿瑟·米勒著。米勒(1915~ ),剧作家。以剧本《全是我的儿子》成名。《推销员之死》(1949)为其重要代表作。主人公威利·洛曼是一个老式的旅行推销员,一向以勤恳、微笑赢得顾客和老板的青睐,在为某公司服务34年后,因年事已高,不能适应现代商务工作,被解雇,最后撞车自杀。其作采用现实主义方法,并吸取了一些表现主义手法,描写洛曼的悲惨命运,戳穿在美国人人均可获得成功的谎言,展示了资本主义社会中小人物的可悲处境。剧作于1949年发表后,曾连续上演742场,获“纽约剧评家奖”和“普利策奖”。

- 回呣着是什么意思

- 回周是什么意思

- 回味是什么意思

- 回味无穷是什么意思

- 回味甜是什么意思

- 回呼密语是什么意思

- 回咾头是什么意思

- 回响是什么意思

- 回响)(冀汸)是什么意思

- 回唇答嘴是什么意思

- 回售是什么意思

- 回喀是什么意思

- 回喙是什么意思

- 回喜作嗔是什么意思

- 回喜变嗔是什么意思

- 回喜神是什么意思

- 回喝是什么意思

- 回喻是什么意思

- 回嗔为喜是什么意思

- 回嗔作喜是什么意思

- 回嗔作笑是什么意思

- 回嘴是什么意思

- 回嘴回舌是什么意思

- 回嘴驳姥姥是什么意思

- 回嘴,顶嘴是什么意思

- 回嚼是什么意思

- 回 囘是什么意思

- 回四是什么意思

- 回回是什么意思

- 回回[xuei]是什么意思

- 回回丧葬法是什么意思

- 回回人是什么意思

- 回回令史是什么意思

- 回回军是什么意思

- 回回刀是什么意思

- 回回十八肘是什么意思

- 回回历是什么意思

- 回回历法释例是什么意思

- 回回原来是什么意思

- 回回司天台是什么意思

- 回回司天监是什么意思

- 回回司天監是什么意思

- 回回名是什么意思

- 回回哈的司是什么意思

- 回回国是什么意思

- 回回国子学是什么意思

- 回回国子监是什么意思

- 回回國子學是什么意思

- 回回國子監是什么意思

- 回回坟是什么意思

- 回回堂是什么意思

- 回回墳是什么意思

- 回回大师是什么意思

- 回回天文书是什么意思

- 回回字是什么意思

- 回回寺是什么意思

- 回回屯是什么意思

- 回回屯田是什么意思

- 回回山根水,冉冉松上雨。是什么意思

- 回回帽是什么意思