损伤性颅内血肿

颅脑损伤后颅内出血,血液积聚颅腔,达到一定体积,一般在幕上20ml以上,幕下10ml以上即可引起脑压迫的临床症状,称为颅内血肿。在闭合性颅脑损伤中颅内血肿的发生率约占10%以下。当血肿不断增大,临床症状进行性加重,若不予以清除,最终将因颅内压增高及脑疝形成而危及病人的生命。按血肿在颅腔内所处的位置可分为:

❶硬脑膜外血肿。

❷硬脑膜下血肿。

❸脑内血肿。

❹脑室内血肿。以上几种血肿在幕上或幕下均可发生。按血肿症状出现的时间可分为特急性、急性、亚急性和慢性四种(见“脑损伤”条)。也可根据血肿是否伴发脑挫裂伤分为单纯性血肿和复合性血肿。

颅内血肿的临床表现为: (1)颅内压增高症状: 头痛、恶心、呕吐为颅脑损伤较普遍的症状,但如头痛加剧,恶心、呕吐频繁,应考虑有颅内血肿的可能。亚急性或慢性血肿可出现视神经乳头水肿。其次为意识障碍症状,颅脑损伤后立即发生的昏迷称原发性昏迷,为脑损伤直接造成。原发性昏迷历时数分钟、数十分钟或数小时后病人恢复清醒或昏迷程度变浅,但颅内如有血肿形成,则可因颅内压增高及脑疝形成,出现再次昏迷,称为继发性昏迷。这种昏迷-清醒-昏迷过程中清醒阶段称为中间清醒期或中间好转期(昏迷-意识好转-昏迷)。中间清醒或好转时间的长短,或再次昏迷出现的早晚,与出血的快慢有关。出血快则中间清醒期短,继发性昏迷出现早;出血慢,中间清醒期长,继发性昏迷出现也较晚。有时血肿伴有严重脑挫裂伤,则可由原发性昏迷直接过渡到继发性昏迷,或伤后一直昏迷。此时与严重脑挫裂伤中的持续性昏迷颇难鉴别,但如昏迷程度系逐渐加重应考虑有颅内血肿的可能。

(2) 局部症状:颅内血肿引起的局灶症状是逐渐出现的,这与脑挫裂伤后立即出现的局灶症状有所不同。累及运动区的血肿可引起偏瘫、失语和局灶性癫痫等。其它各区域的血肿也可有相应的神经功能障碍,但由于病人常有意识障碍,临床无法测知。

(3)脑疝症状: 幕上血肿引起的小脑幕切迹疝,表现为意识丧失,血肿同侧瞳孔散大、光反应消失和对侧偏瘫等。少数病人由于脑干被推移,致对侧大脑脚与小脑幕缘相挤压,可出现反常症状,瞳孔散大可在血肿的对侧,偏瘫可在血肿的同侧,在血肿定位时应予注意。婴幼儿颅内血肿可有贫血的表现。

颅内血肿辅助检查有:

❶颅骨X线平片见有通过脑膜中动脉沟或上矢状窦或横窦的骨折线时,发生硬脑膜外血肿的可能性较大; 凹陷骨折陷入深者应注意合并脑内血肿;无颅骨骨折但疑有颅内血肿的病人,以硬脑膜下血肿的可能性较大。钙化松果体移位,对幕上血肿的诊断有帮助。

❷颅超声波检查单侧性血肿可见中线波移位明显,两侧血肿中线波多无移位或仅有轻度移位。

❸脑血管造影用于疑有血肿的病人,以确定血肿的部位。硬脑膜外和硬脑膜下血肿常出现典型的无血管区,脑内血肿则显示占位病变的征象。有明显脑疝症状者,为了争取及早手术不宜作此项检查。

❹电子计算机X线体层扫描(CT)对确定血肿的数目、大小和位置极为有利,在血肿区显示高密度影像。

❺脑电图检查适用于亚急性和慢性血肿病人,血肿部位可出现低电压慢波节律。

根据病史、症状演变、临床检查及辅助检查所见,综合分析作出诊断。了解头皮伤明确暴力作用部位 (头部着力点),综合临床症状和骨折情况对判断血肿的部位和类型有帮助(见表)。

头部着力点与颅内血肿发生部位和类型的关系

| 头部 着力点 | 血肿部位 | 血肿类型 |

| 枕部 | (1)对侧额底额极和颞极颞底 (2)同侧额底额极和颞极颞底 (3)同侧颅后窝(有时包括枕极) | 硬脑膜下和脑内血肿 硬脑膜下和脑内血肿 硬脑膜外和硬脑膜下 血肿 |

| 前额部 | (1)同侧额底额极和颞极颞底 (2)对侧额底额极和颞极颞底 (3)同侧额极额底 | 硬脑膜下和脑内血肿 硬脑膜下和脑内血肿 硬脑膜外血肿 |

| 颞部 | (1)同侧颞部 (2)对侧颞部 (3)同侧邻近部位 | 硬脑膜外、硬脑膜下 或脑内血肿 硬脑膜下血肿 硬脑膜外或硬脑膜下 血肿 |

| 顶部 | (1)同侧顶部 (2)对侧颞部 (3)同侧邻近部位 | 硬脑膜外或硬脑膜下 血肿 硬脑膜下血肿 硬脑膜外或硬脑膜下 血肿 |

伤后出现中间清醒期或进行性意识障碍,头痛加剧、呕吐频繁、躁动、血压升高、脉搏减慢、一侧瞳孔散大、光反应消失和对侧偏瘫等,提示颅内血肿的可能性很大,应迅速钻孔探查。对疑为血肿的病人,可行脑血管造影及其他检查以帮助确诊。颅内血肿应与下列情况鉴别:

(1) 脑挫裂伤: 损伤较重,伤后昏迷历时较长,随着脑损伤的恢复昏迷程度逐渐减轻,以至消失。偏瘫、失语、动眼神经瘫等在伤后立即出现。但如与复合性颅内血肿鉴别困难时,可作CT扫描或脑血管造影加以区别。

(2) 脑血管意外: 起病突然,常见有剧烈头痛、头昏、然后意识不清而倒地。病人既往有高血压史,偏瘫和失语多立即出现且较严重。脑血管畸形或动脉瘤破裂引起的蛛网膜下腔出血病人,既往可有类似发病史,或有轻偏瘫、癫痫和动眼神经麻痹。

(3) 脑脂肪栓塞: 常伴有长骨骨折,伤后数小时或数日出现头痛、躁动、意识障碍和癫痫发作等,皮肤有散在的小出血点,尿、痰、脑脊液内可检出大量脂肪颗粒,眼底检查有时可见到脂肪栓子。

急性颅内血肿一旦确诊即应紧急手术。疑诊为颅内血肿,但伤情不允许造影时,应及早钻孔探查。当病人出现小脑幕切迹疝症状时,手术应立即进行。出现两侧瞳孔散大和病理呼吸时,尤应提早手术。血肿清除力求彻底,并作好止血。勿遗漏多发性血肿。伴有严重脑挫裂伤的复合性血肿,当血肿清除后,脑迅速肿胀和膨出,在排除其他部位血肿后,应行颞肌下减压或去骨瓣减压。

硬脑膜外血肿 血肿位于颅骨与硬脑膜之间的空隙内。这种血肿约占闭合性颅脑损伤的2~3%,占全部颅内血肿的25~30%,仅次于硬脑膜下血肿。其中急性者最多见,约占85%; 亚急性者约占12%,慢性者很少,约占3%。出血来源可由

❶脑膜中动脉损伤引起者最常见,当骨折线通过翼点附近时,易损伤脑膜中动脉主干,引起颞部血肿;骨折损伤脑膜中动脉前支和脑膜中静脉时,血肿发生于额部或额顶部; 骨折损伤其后枝者少见,血肿多发生于颞部或颞顶部。

❷静脉窦损伤,骨折线横过上矢状窦时,可形成矢状窦旁血肿或跨越矢状窦的骑跨性血肿。

❸板障静脉出血,凹陷或粉碎骨折时板障血管出血,可引起骨折处局部血肿。

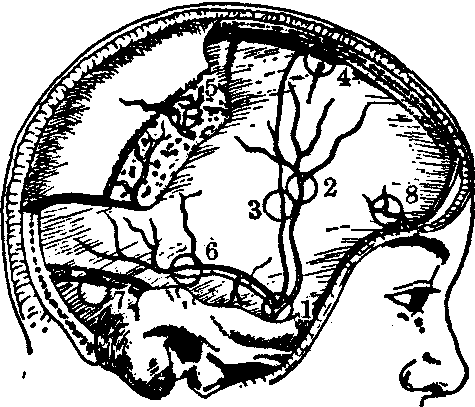

❹脑膜前动脉损伤,偶见于前额部着力,骨折损伤筛前动脉及其分支脑膜前动脉,可产生额极或额底部硬脑膜外血肿,横窦损伤时引起枕极或颅后窝硬脑膜外血肿。(见图)总之,血肿的位置应根据骨折线通过脑膜血管或静脉窦的位置来判断,一般多位于着力点及其邻近部位。幕上硬脑膜外血肿以颞部为最多,额顶部和额部次之,颞顶部和矢状窦旁者少见,额极和枕极者更少见。

临床表现除有颅内血肿的一般表现外,尚有以下特点:

❶由于脑损伤多较轻,故出现中间清醒期或中间好转期者较多,原发性昏迷的时间较短。

❷颅内压增高症状明显,在中间清醒期内,多有剧烈头痛、恶心、呕吐,并在继发昏迷前多有躁动,生命体征变化也较明显。

❸局灶症状多,由于血肿位于运动区和其邻近部位者较多可有对侧轻度中枢性面瘫或轻偏瘫,位于矢状窦旁的血肿,出现下肢瘫较明显。

硬脑膜外血肿的出血来源

1. 脑膜中动脉主干 2. 脑膜中动脉前支 3. 脑膜中静脉4. 上矢状窦 5. 板障静脉6. 脑膜中动脉后支 7. 横窦8. 筛前动脉和其分支脑膜前动脉

检查与诊断同颅内血肿,但应注意:

❶头部着力点,常见着力部位有肿胀。

❷超声波探查血肿大多位于一侧颞部、额部和额顶部,故中线波移位较明显。

❸颅骨X线平片示骨折阳性率高,约95%病人有颅骨骨折。

❹脑血管造影仅限用于病情许可的可疑病例,除血肿部位显示典型的无血管区外偶可见对比剂外渗。治疗采用骨瓣开颅作血肿清除术,并彻底止血。必要时可作棘孔填塞。静脉窦损伤最好采用肌肉片或明胶海绵覆盖于破裂处,可以顺利止血。血肿清除后,颅内压仍很高,应切开硬脑膜探查硬脑膜下,如仍未见血肿,脑部向外膨出,应在对冲部位另作钻孔探查,以免遗漏多发的血肿。

硬脑膜下血肿 指血液积聚于硬脑膜下腔,在颅内血肿中最常见,约占闭合性颅脑损伤的5~6%,颅内血肿的50~60%。多发性者约占30%,两侧性者约占20%。根据血肿症状出现的早晚分为急性、亚急性和慢性三种:

(1) 急性硬脑膜下血肿:伤后三日内出现血肿症状者,是硬脑膜下血肿中最多见的一类。其中伤后3小时内出现症状者定为特急性血肿。血肿多来源于挫伤区的脑皮质血管,由于血肿与脑挫裂伤同时存在,故称为复合性血肿。少数血肿可来源于大脑上静脉注入上矢状窦外、大脑中浅静脉和颞极静脉注入蝶顶窦处或颞叶后部的下吻合静脉注入乙状窦处。此类血肿多不合并较重的脑损伤,称为单纯性血肿。急性硬脑膜下血肿特点是:

❶症状多较严重,并迅速恶化,尤其是特急性血肿,伤后仅一、二小时即可出现濒危状态。

❷多数为持续性昏迷,程度逐渐加重,有中间清醒期者少见。

❸颅内压增高症状比较明显。

❹局灶症状可出现轻偏瘫等。

❺脑疝症状出现较快,尤其是特急性血肿,一侧瞳孔散大不久,即很快出现对侧瞳孔散大,去大脑强直和病理呼吸等濒危状态。

本病检查可依据:

❶颅骨X线检查,约50%有骨折,明显少于硬脑膜外血肿者。因此无骨折的颅内血肿,应多考虑为硬脑膜下血肿。骨折线与血肿的位置也常不一致。

❷超声波探查,由于两侧性血肿较多,故中线波可不移位或仅有轻度移位。

❸脑血管造影较典型的表现为出现无血管区和大脑前动脉移向对侧,但也可有大脑前动脉不移位或移向同侧,提示对侧可能有更大的血肿。治疗必须紧急手术。如出现两侧瞳孔散大、病理呼吸甚至呼吸将停时应争取就地(如在急诊室)钻孔探查,先排出血肿的液体部分,待呼吸好转后,再送到手术室继续手术。钻孔探查部位应根据头部着力点、瞳孔扩大侧和着力方式所判断的血肿部位来决定。如一侧枕部或前额部着力,应在瞳孔扩大侧的眶上缘上方和前颞部钻孔,防止遗漏额底额极和颞极颞底部血肿、头部侧方着力应首先在瞳孔扩大侧或根据超声波的移位作钻孔,但对侧颞部亦应探查。钻孔后,如发现硬脑膜张力大,呈暗紫色,表示硬脑膜下腔有积血,切开硬脑膜后如血肿为凝血块,应作骨瓣开颅清除血肿; 如血肿为液体性,可再作1~2个钻孔,并反复以生理盐水冲洗,然后放置橡皮管引流。当血肿清除后,颅内压仍高,脑部又迅速膨出,必须考虑到多发血肿的可能,在相应的部位另行钻孔探查。如未能发现血肿,或脑血管造影排除了血肿,当为脑挫裂伤和脑水肿所引起,应根据脑水肿的程度行一侧或两侧颞肌下减压,或去骨瓣减压。急性硬脑膜下血肿由于伴发脑损伤较重,脑受压、脑缺血、继发性脑水肿和脑干损害等也往往较重,故预后较差。

(2)亚急性硬脑膜下血肿: 为伤后3日到3周内出现症状者,在硬脑膜下血肿中较少见。出血来源与急性血肿相似,但损伤的血管较小且多为静脉出血。加之伴发的脑损伤较轻,故临床表现较急性者缓和。常有中间清醒期,生命体征变化不明显,可有视神经乳头水肿。有较充裕的时间进行各项辅助检查,作血肿清除后,预后一般良好。

(3)慢性硬脑膜下血肿:为伤后三周以上出现症状者,临床中并不少见,约占硬脑膜下血肿的1/4。出血来源和发病机理尚未完全明了。但多数有轻微的头部损伤史,有的没有损伤史,但与出血性疾病或因某种原因长期应用抗凝药物有关。血肿可覆盖在大脑半球表面的大部分,即额、顶、颞叶的外侧面可在5~7天内出现包膜的初形,2~3周后包膜基本完成,为一厚层黄褐色或灰色的结缔组织包膜,靠蛛网膜的一侧较薄,与蛛网膜轻微粘连但易于剥离,靠硬脑膜一侧的包膜较厚与硬脑膜粘连较紧。包膜壁内有浆细胞、淋巴细胞和吞噬细胞,亦有新生的毛细血管,有血浆渗出,并时有新鲜出血。血肿内容早期为黑褐色半固体的粘稠物,晚期为黄色或酱油色液体,由于囊内液体渗透压较高,脑脊液通过包膜被吸收进入囊内,也有人认为由于囊壁有血浆渗出,使血肿逐渐增大,导致颅内压增高。多数病人在伤后较长的时间内有轻微头痛、头昏等一般症状,以后逐渐出现恶心、呕吐、复视、视力模糊、视神经乳头水肿等颅内压增高症状。症状大体可归纳为以下几类:

❶颅内压增高症状,

❷精神症状,如记忆力和理解力减退,智力迟钝,精神失常。

❸局灶性症状,如偏瘫、失语、偏侧感觉障碍但均较轻。

❹婴幼儿病人有类似脑积水症状,如前囟膨隆,头颅增大。本病需要与颅内肿瘤、精神病作鉴别。在婴幼儿需与先天性脑积水相鉴别。颅骨X线平片中,可有脑回压迹,蝶鞍骨质吸收,血肿表面颅骨内板变薄,甚至局部颅板外突等改变。病史较长者可有血肿包膜钙化。婴幼儿病人可有前囟扩大、颅缝分离和头颅增大等。脑血管造影可见梭形无血管区足以定位及定性诊断。婴幼儿病人,可在前囟外侧角进行穿刺,以明确诊断。

治疗有非手术疗法: 个别轻症病例可试用中药或大量脱水药物治疗。但多数病人需采用手术疗法。手术疗法包括

❶血肿引流,在血肿部位作颅骨钻孔,冲洗后置入一引流管,行闭式引流。多能顺利治愈。

❷血肿切除,对于引流不能治愈者,采用骨瓣开颅,连同囊壁一并切除。

❸前囟穿刺用于婴幼儿血肿,可在两侧前囟外侧角反复多次穿刺,直到治愈。

附: 硬脑膜下积液,为颅脑损伤后有大量脑脊液积聚于硬脑膜下腔,引起脑局部受压的一种情况。头部受冲击时脑在颅腔内大块移动,引起脑表面的蛛网膜破裂,脑脊液由破裂处流入硬脑膜下腔,由于蛛网膜破裂处具有活瓣作用,致使液体可以流入硬脑膜下腔而不能回流。经数小时或数日即可有大量液体积聚,覆盖于额顶颞叶表面,多者可达100ml以上,为清亮的或血性的液体。由于硬脑膜下腔无吸收功能,积液增多即可产生颅内压增高和脑局灶症状,临床上与急性、亚急性硬脑膜下血肿鉴别困难,往往在手术时才能鉴别。

另一种缓慢形成的硬脑膜下积液,有囊壁形成,壁内毛细血管有渗出性,因此囊内液体蛋白含量较高,称为硬脑膜下水瘤,它与慢性硬脑膜下血肿往往难以区别。

硬脑膜下积液的临床表现与硬脑膜下血肿相似,但伴同的脑损伤较轻,随着积液的增多出现颅内压增高症状如头痛、恶心、呕吐等,亚急性和慢性病人可有视物模糊、复视和视神经乳头水肿。局灶症状如偏瘫、失语、偏瘫感觉障碍等多较轻微。病情发展严重时亦可出现小脑幕切迹疝。治疗与急慢性硬脑膜下血肿相同,进行钻孔探查,探查时应注意硬脑膜张力。如张力高必须切开硬脑膜作硬脑膜下腔探查,当切开硬脑膜时常发现大量清亮或血性脑脊液喷射而出,颅内压立即下降,脑恢复搏动并逐渐膨起而治愈。对于慢性硬脑膜下积液有坚厚囊壁,使脑膨起困难者,可采用骨瓣开颅,连同囊壁切除。

脑内血肿 约占闭合性颅脑损伤的0.5~1%,占颅内血肿的5%左右。出血来源多数为脑挫裂伤深部的小血管。常见部位为:

❶颅骨凹陷骨折处,骨折片刺伤了脑内小血管。

❷额叶底面由于脑与眶顶骨嵴相挫引起。

❸颞极部由于脑与蝶嵴相撞引起。脑内血肿常与硬脑膜下血肿伴发,偶也与硬脑膜外血肿伴发。脑内血肿病人伤后昏迷多呈持续性或昏迷逐渐加深。凹陷骨折所致的脑内血肿,中间清醒期较多见。颅内压增高症状一般多较明显,脑局灶症状则与血肿的位置有关; 额叶底部和颞叶前部的血肿多无明显局灶症状,近运动区的脑内血肿,多有偏瘫和失语,但局限性癫痫少见。顶叶血肿可有偏侧感觉障碍,同向偏盲和失用等。依靠脑血管造影可显示脑内有占位征象。CT扫描对确定血肿的部位十分有用。治疗应结合损伤机理和脑内血肿的部位进行探查,用脑针试行穿刺,找到血肿后予以清除。此外,在清除额底额极和颞极颞底部硬脑膜下血肿后,或复位凹陷骨折片时,如发现脑局部仍肿胀,均应作脑针深部穿刺以了解有无血肿。有时血肿穿入脑室内,亦应予以清除。

颅后窝血肿 主要见于枕部着力的损伤病例,约占闭合性颅脑损伤的0.5%,颅内血肿的5%,出血多数来自横窦损伤,故除急性血肿外,亚急性者亦不少见。部位以硬脑膜外者最多,位于硬脑膜下者多由于小脑表面出血引起,亦可伴有小脑内血肿。根据血肿发生的机理,颅后窝血肿可与对侧的额底额极和颞极颞底部的硬脑膜下血肿伴发。临床表现主要有

❶着力点位于后枕部,数小时后可见到枕下部和乳突部皮下瘀血;

❷急性血肿病人意识障碍时间较长,昏迷程度逐渐加重,或有中间好转期;亚急性或慢性血肿多有中间清醒期。

❸颅内压增高表现为剧烈头痛、呕吐频繁、躁动和血压升高、脉搏减慢等,亚急性和慢性血肿可出现视神经乳头水肿。

❹小脑体征见于一部分病人表现为眼球震颤、共济失调、肌张力减低。

❺颈部强直或强迫头位,但克匿征阴性以区别于脑膜刺激征。

❻眼症状有小脑幕切迹上疝时可见两侧瞳孔不等,对光反应消失和两眼垂直运动障碍。

❼脑干症状于一侧受累可出现同侧后组颅神经受累 (吞咽困难、声音嘶哑)及对侧轻偏瘫的交叉性瘫痪,两侧受累时表现为两侧锥体束征和去大脑强直等。颅骨X线平片有枕骨骨折和人字缝分离者约占80%。椎动脉造影可显示无血管区,小脑后下动脉受压前移和基底动脉被推向前靠近斜坡。诊断较难,特别是急性病例,大多无局限性体征,而只有明显的颅内压增高征。若头部损伤为后枕部着力,局部有明显头皮挫伤改变,头颅X线片示枕骨骨折,以及有上述意识障碍演变,应考虑到颅后窝血肿,如能作CT扫描则可确诊,否则应作颅后窝钻孔探查加以核实。治疗可在枕骨鳞部钻孔,发现血肿后扩大骨窗,清除血肿,如在横窦处仍未达到血肿上缘时,应将切口上延,直至血肿能完全清除为止。此外,由于颅后窝血肿常伴有对冲部位的血肿,故应根据病情于对侧额极和前额部分别钻孔探查。

多发性颅内血肿 指血肿为两个以上者。类型可分三:

❶不同部位的同一类型血肿。其中以多发性硬脑膜下血肿占大多数,见于一侧枕部和额部减速伤,血肿多发生于额底、额极和颞极、颞底部,枕部受伤者多发血肿发生于对冲部位,额部受伤者多发血肿多发生于同侧着力部位。着力点越近中线,两侧性血肿的机会也越多。头部侧方着力的减速伤,硬脑膜下血肿既可发生于同侧,也可发生于对侧。多发性硬脑膜外血肿和多发性脑内血肿均很少见;

❷同一部位不同类型血肿,又称为混合性血肿,较少见。发生于头部一侧着力处,以硬脑膜外血肿和硬脑膜下血肿并存较多。其次为硬脑膜下血肿和脑内血肿并存,但硬脑膜外血肿和脑内血肿并存者很少,多见于凹陷骨折部位以及额底和颞极的脑挫裂伤部位;

❸不同部位不同类型血肿,见于头部一侧着力的减速伤,有同侧硬脑膜外血肿和对侧硬脑膜下血肿共存者较多。枕部着力的减速伤,同侧颅后窝硬脑膜外血肿和对侧额底额极和颞极颞底硬脑膜下血肿较少。其它不同部位不同类型的血肿更为少见。临床表现常较严重。伤后昏迷持续或程度逐渐加重者较多,有中间清醒期者很少。伤情变化快,症状迅速恶化,脑疝出现早,短时间内病人即处于濒危状态。检查应注意: 有两侧性血肿时颅超声波探查常无中线波的移位,或仅有轻微移向血肿较小的一侧,故超声波探查正常并不能除外多发性血肿。

脑血管造影中有以下征象者应考虑多发性血肿:

❶大脑表面有无血管区,但大脑前动脉无明显移位,提示对侧可能有血肿;

❷大脑前动脉移向无血管区的一侧,说明对侧有更大的血肿;

❸无血管区小而大脑前动脉向对侧移位显著,可能在同侧有脑内血肿; CT脑扫描:血肿区可有高密度变化对诊断多发性血肿有其独特优越性。治疗要求一次手术清除所有的血肿,一侧枕部、前额部和颞部的减速伤,多发性血肿的可能性较大,应在各相应部位都作钻孔探查; 当一侧血肿清除后,颅内压力仍很高,脑迅速膨出,应再在他处作钻孔,寻找可能存在的其它血肿; 手术时发现血肿小,不能解释临床或X线的征象时,应再寻找其它部位的血肿; 血肿清除后病人一度好转,不久又出现另一侧症状者,应再探查对侧。

损伤性蛛网膜下腔出血 见于脑挫裂伤病人,出血来源于损伤的脑皮质血管流入蛛网膜下腔。引起明显的脑膜刺激症状,但很少造成脑的压迫。临床表现与脑挫裂伤相似,除有脑损伤的局灶症状外,还有脑膜刺激症状。多在伤后1~2日后脑膜刺激症状逐渐明显,头痛加重,有恶心呕吐,体温升高,出现明显的颈部强直和阳性克匿征。脑脊液血性并逐渐变成棕色或浅黄色。约两周后,才恢复到无色透明,此后脑膜刺激症状亦随之消失。腰椎穿刺:脑脊液呈均匀的血性,压力增高,红细胞计数增高,根据红细胞的形态,可了解出血的新旧情况。这类病人仍应进行颅超声波检查,必要时还须作脑血管造影检查,以排除颅内血肿的可能。本病不需特殊治疗,可服用镇痛剂和镇静剂以缓解症状,对脑膜刺激症状明显,头痛较剧烈者,可反复作腰椎穿刺以排出血性脑脊液,减轻临床症状。放出液体量以使终压下降到初压的一半为度。对症状不断加重,经造影证实有血肿者,应及早手术清除血肿。

- 尿路造影剂是什么意思

- 尿遒是什么意思

- 尿道是什么意思

- 尿道x线检查是什么意思

- 尿道上裂是什么意思

- 尿道下裂是什么意思

- 尿道下裂-过距综合征是什么意思

- 尿道内括约肌是什么意思

- 尿道冲洗试验是什么意思

- 尿道出血是什么意思

- 尿道刀是什么意思

- 尿道切开是什么意思

- 尿道切开取石术是什么意思

- 尿道切开术是什么意思

- 尿道前倾征是什么意思

- 尿道压痛是什么意思

- 尿道口是什么意思

- 尿道口息肉状肿块是什么意思

- 尿道口旁波动是什么意思

- 尿道口溢血是什么意思

- 尿道口滴血是什么意思

- 尿道口狭小是什么意思

- 尿道口肿块是什么意思

- 尿道吻合术是什么意思

- 尿道周围肿块是什么意思

- 尿道外口切开术是什么意思

- 尿道外口异常是什么意思

- 尿道嵴是什么意思

- 尿道异位开口是什么意思

- 尿道影是什么意思

- 尿道性欲是什么意思

- 尿道憩室是什么意思

- 尿道成形术是什么意思

- 尿道扩张术是什么意思

- 尿道损伤是什么意思

- 尿道损伤分级是什么意思

- 尿道探通是什么意思

- 尿道注洗试验是什么意思

- 尿道海绵体是什么意思

- 尿道炎是什么意思

- 尿道狭窄是什么意思

- 尿道球腺是什么意思

- 尿道球腺病变是什么意思

- 尿道球腺肿大是什么意思

- 尿道瓣膜症是什么意思

- 尿道畸形是什么意思

- 尿道瘘是什么意思

- 尿道硬结是什么意思

- 尿道粘膜脱垂是什么意思

- 尿道结核是什么意思

- 尿道结石是什么意思

- 尿道综合征是什么意思

- 尿道肉芽肿是什么意思

- 尿道肉阜是什么意思

- 尿道肿块是什么意思

- 尿道肿瘤是什么意思

- 尿道脓性渗出物是什么意思

- 尿道膜部括约肌是什么意思

- 尿道膨出是什么意思

- 尿道血性渗出物是什么意思