慢性化脓性中耳炎otitis medi purulentachronica

系常见的一种中耳慢性炎性疾病。多由急性化脓性中耳炎没能及时治愈而致。病理变化分单纯型、坏死型、胆脂瘤型等。病人主要有外耳道反复流脓及耳聋,有的尚有病侧头痛等。彻底治愈急性化脓性中耳炎对预防本病有益,可用中药或手术治疗。

慢性化脓性中耳炎

慢性化脓性中耳炎是一种不仅影响听力并可危及生命的常见病,为中耳粘膜,甚至骨膜、骨质的慢性化脓性炎症。其特点为鼓膜穿孔,反复耳漏。

慢性化脓性中耳炎多以急性化脓性中耳炎开始,如急性炎症消退后2~3个月,仍继续流脓,则示病变已进入慢性。其发病率各地不同,儿童较高为0.5~4.3%,成人约2%。

急性化脓性中耳炎,如未治或治疗不当,常转为慢性。多见于小儿急性传染病,如麻疹、百日咳、流行性感冒、猩红热等病并发的急性中耳炎,因患儿抵抗力低,耳部情况未被重视,故易转为慢性。鼻及咽部疾病,如慢性鼻炎、鼻窦炎、变态反应性鼻炎、儿童增殖体肥大及扁桃体炎亦常为慢性化脓性中耳炎的致病诱因。致病菌以变形杆菌、绿脓杆菌、葡萄球菌及产碱杆菌较多见。这类细菌在鼓膜穿孔后,常由外耳道侵入中耳,造成混合感染。变形杆菌感染特点为脓液带臭味,对鼓室及鼓窦粘膜破坏力较强。

本病的病变为中耳粘膜增厚并呈纤维化、炎性细胞浸润、粘膜上皮转化为柱状上皮、分泌粘液的腺样结构形成等。根据其病变特点,可分单纯型、骨疡型及胆脂瘤型。

(1)单纯型(粘膜型): 急性化脓性中耳炎未愈易转变为此型。病变局限于中耳粘膜,常受鼻咽部感染和病灶的影响,有时伴有变态反应素质。鼓膜紧张部多有中央性穿孔,鼓室粘膜有圆细胞浸润,常显轻度增厚,鼓室内发生纤维粘连,以致鼓隐窝(上鼓室)及其小间隙内的脓液引流不畅,炎症不易控制。鼓膜穿孔较大者,锤骨柄多有部分破坏。

(2) 骨疡型:鼓膜紧张部边缘性或中央性大穿孔,常为急性坏死性中耳炎 (参见“急性化脓性中耳炎”) 未愈所致。鼓室粘膜充血、水肿而增厚,有圆细胞浸润。因致病菌毒力强,病变已超出鼓室粘膜,致粘膜下化脓,侵蚀骨壁及鼓环,破坏听骨,形成慢性骨疡灶,可发生肉芽或息肉。后者有时经鼓膜穿孔向外突出,堵塞外耳道,妨碍鼓室引流。这种感染较顽固,脓性分泌有臭味,听力损失较明显。

(3) 胆脂瘤型: 胆脂瘤并非真正肿瘤,系鼓膜及外耳道表皮长入鼓室后,上皮反复脱落并层层堆积所形成。松弛部内陷袋(见“非化脓性中耳炎”和“粘连性中耳炎”)内的脱落上皮,如无法排除,逐渐堆积亦常形成胆脂瘤。有时上皮变性也可发展成同样后果。它是一种发展慢,但又不断进展的病变。胆脂瘤经鼓隐窝、鼓窦侵及乳突气房,在继续增长中,压迫骨质,加上蛋白溶解酶的作用,使骨质吸收,形成空洞。由于骨质破坏,感染可侵入颅内,易发生严重并发症。此型病变多发生在鼓膜松弛部或紧张部后上边缘性穿孔的病例,脓性分泌不多,但有奇臭。

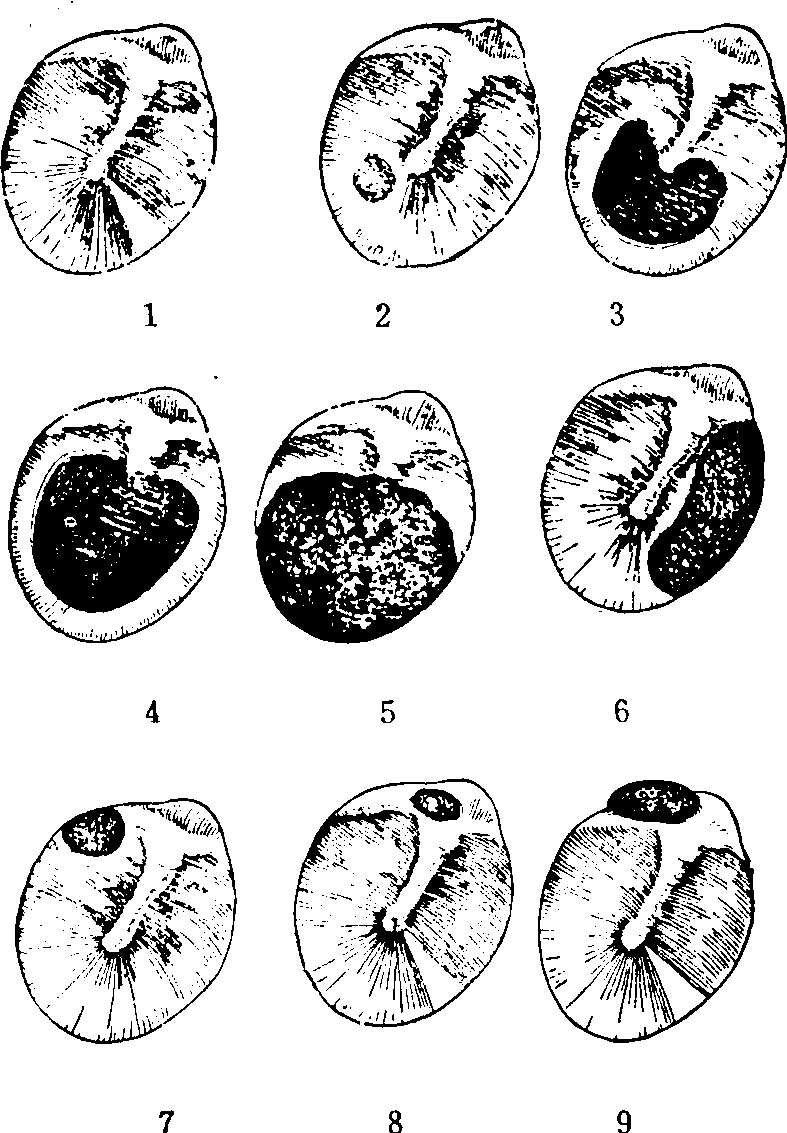

临床上,鼓膜穿孔位置、形状和大小较流脓时间的长短更为重要。常见的鼓膜穿孔(图1)有:

❶紧张部中央性穿孔,较多见,鼓室粘膜呈慢性炎症,无骨部病变。穿孔在紧张部前下方者,常由鼻咽或咽鼓管感染所致,多属单纯型。

❷边缘性穿孔,其中以后上边缘穿孔较常见,病变位于鼓隐窝后部及鼓环缺口处,常使砧骨长突暴露和破坏。前上边缘穿孔较少见,示病变位于鼓隐窝前部。多属骨疡型或胆脂瘤型。

❸鼓隐窝穿孔,亦较少见,位于松弛部或鼓隐窝外壁,鼓膜紧张部可无明显病变,此种病例极易发生胆脂瘤与颅内外并发症。

图1 慢性化脓性中耳炎的各种鼓膜穿孔

1.正常鼓膜 2.紧张部中央性小穿孔 3.紧张部中央性肾形穿孔 4.紧张部中央性大穿孔 5.紧张部边缘性穿孔伴肉芽形成 6.前上边缘穿孔 7.后上边缘穿孔 8.松弛部穿孔 9.松弛部及鼓隐窝外侧壁穿孔

胆脂瘤可分先天性(见“先天性耳胆脂瘤”)和后天性二种,前者发生于中耳乳突者罕见,后者又有原发及继发之分。

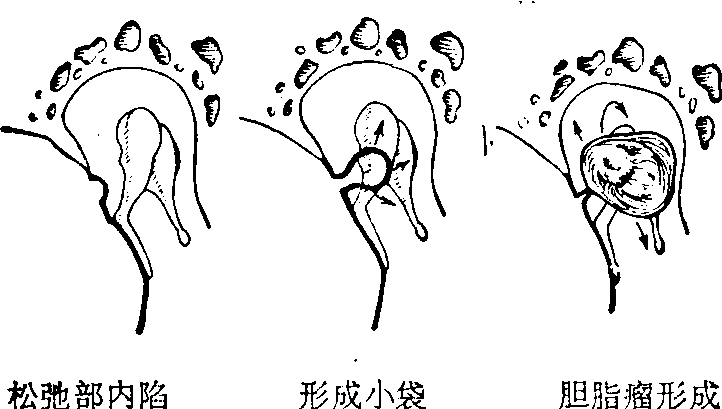

图2 原发后天性胆脂瘤发生机理

(1) 原发后天性胆脂瘤。无化脓性中耳炎史,系咽鼓管长期堵塞,鼓室内产生负压,鼓膜松弛部内陷形成小袋而陷入鼓隐窝,袋内上皮反复脱落、聚集,形成胆脂瘤(图2)。

(2) 继发后天性胆脂瘤。外耳道复层鳞状上皮从鼓膜的边缘性穿孔伸展,长入鼓室、鼓隐窝,鼓窦以后,上皮脱落,聚集成团而发展成胆脂瘤。这一学说为多数所接受。

此外尚有组织变形学说,即鼓室粘膜因慢性炎症刺激而化生为复层鳞状上皮以及上皮植入学说,例如颞骨骨折时,鳞状上皮可植入鼓室。

因各型的病变不同其临床表现也各异。

(1) 单纯型: 间歇性流脓,为粘液性或粘液脓性,常因上呼吸道感染而增多,无臭味,或因腐败菌感染而有轻度臭味,但经多次清洗滴药后,很快就可消失。听力减退一般较轻,多呈传音性聋。

鼓膜紧张部中央性穿孔,呈圆形或肾形,鼓室粘膜平滑、充血或苍白,伴肿胀或增厚。穿孔大者,在鼓室前方可见咽鼓管口,有时可见部分锤骨柄。

(2) 骨疡型: 有持续的脓性分泌,味臭,鼓膜边缘性大穿孔或紧张部中央性大穿孔,可见鼓岬或鼓隐窝有肉芽组织或息肉,常自鼓膜穿孔处突出,有时堵塞外耳道妨碍引流。锤骨柄或部分其他听骨破坏、缺损。听力检查示传音性聋,晚期可为混合性聋,有时有耳鸣或轻度眩晕等症状。乳突X线照片,除密度增加外,鼓窦区可有扩大或骨质破坏。

(3) 胆脂瘤型: 鼓膜多有松弛部或紧张部后上边缘性穿孔。由松弛部内陷形成的胆脂瘤,其穿孔可闭合,胆脂瘤仍在中耳内,而检查时未见鼓膜穿孔,应注意之。所谓边缘性穿孔系指穿孔波及鼓环或鼓切迹。持续流脓,量少而有腐臭,有时有脓痂,必须清除痂皮后始可见穿孔。

听力有不同程度减退,早期为传音性聋,晚期为混合性聋。可有轻度耳鸣、眩晕感。一旦出现剧烈头痛伴发热、寒颤、呕吐或面瘫等症状时即应注意并发症。乳突X线照片,可示鼓隐窝、鼓窦和乳突有边缘整齐的圆形透光区。

治疗包括保持耳部清洁,防治并发症。注意鼻腔、鼻咽、增殖体、扁桃体和有关变态反应疾病的治疗。对单纯型及骨疡型而无并发症者,先采用保守治疗,即局部药物疗法。若保守治疗无效,而有并发症或为胆脂瘤型者应采用手术疗法。

(1) 清除脓液: 必须经常、耐心、仔细地用3%双氧水清洗外耳道和中耳内潴留的分泌物。采用高负压吸引(见“耳用药法”)可清除中耳深处的脓液而获良效。

(2) 局部用药: 因本病多为混合感染,有条件时应根据细菌药物敏感试验结果选用药物。药剂有水剂、醑剂、油剂、粉剂。近来多采用复方制剂。一般常用1%黄连素、4 %硼酸酒精等制剂。亦可采用正负压置换法 (见“耳用药法”)。待完全干燥,即停止用药,并观察3~6月,如无复发,对中央性穿孔可先试用腐蚀剂 (三氯醋酸饱和溶液)涂布于穿孔边缘,以除去覆盖穿孔的上皮,刺激四周纤维层及上皮生长。若穿孔较大或边缘性穿孔,可行鼓膜修补术。也可根据听骨链情况选用鼓室成形术。

(3) 鼓室内肉芽及息肉应予清除,以利引流。肉芽除可用10~20%硝酸银液腐蚀外,亦可用刮匙刮除或杯形钳夹除。息肉最好用杯形钳或圈套器摘除,切忌用力牵扯,以免损伤中耳。

(4) 物理疗法: 仅适用于单纯型,常用者如电离子透入法,红外线照射等。

(5) 手术疗法: 清除骨疡型和胆脂瘤型病变组织,防止或治疗并发症。根据病情采用乳突根治术或鼓室成形术。

- 周穆济师是什么意思

- 周穆王是什么意思

- 周穆王是什么意思

- 周穆王是什么意思

- 周穆王是什么意思

- 周穆王是什么意思

- 周穆王是什么意思

- 周穆王是什么意思

- 周穆王是什么意思

- 周穆王(姬满)是什么意思

- 周立三是什么意思

- 周立三是什么意思

- 周立业是什么意思

- 周立东是什么意思

- 周立伟是什么意思

- 周立勤是什么意思

- 周立庆是什么意思

- 周立春是什么意思

- 周立春是什么意思

- 周立春是什么意思

- 周立春起反是什么意思

- 周立波是什么意思

- 周立波是什么意思

- 周立波是什么意思

- 周立波是什么意思

- 周立波是什么意思

- 周立波是什么意思

- 周立波是什么意思

- 周立波是什么意思

- 周立波是什么意思

- 周立波是什么意思

- 周立波是什么意思

- 周立波是什么意思

- 周立波是什么意思

- 周立波三十年代文学评论集是什么意思

- 周立波小说选是什么意思

- 周立波文集是什么意思

- 周立波文集是什么意思

- 周立波文集是什么意思

- 周立波评传是什么意思

- 周立波选集是什么意思

- 周立波选集是什么意思

- 周立波选集是什么意思

- 周立波鲁艺讲稿是什么意思

- 周竞强是什么意思

- 周章是什么意思

- 周章宝是什么意思

- 周童年是什么意思

- 周童生暮年登第是什么意思

- 周竹芳是什么意思

- 周笃光是什么意思

- 周笃文是什么意思

- 周笃文借助工具书读书法是什么意思

- 周笃诚是什么意思

- 周符麟是什么意思

- 周策是什么意思

- 周策横是什么意思

- 周筱丰是什么意思

- 周筱斋是什么意思

- 周筼是什么意思