传染,感染,沾染

【同】 都是动词;都可表示通过一定的媒介染上一些东西。

【异】 “传染”着重传播、散布;它的基本义指病原体散布疾病,引申义指一方的不良习惯、坏思想、坏作风等影响到另一方,含贬义,有时也用于指一方的思想情绪影响到另一方,不带明显的褒贬色彩;常用于疾病、作风、习惯、细菌、思想等。[例]毛泽东《1945年的任务》:“我们队伍中确有许多人尚未学会运用民主作风,旧社会~来的官僚主义作风,依然存在。”“感染”侧重于承受、蒙受;它的基本义是指自身受到病原体的侵袭而得病,引申义指人们通过写作、谈话或行动,用自己的见解或体验影响别人,引起别人的共鸣;多含褒义;常用于思想、情绪、作风、作品、表演、气氛、精神等。[例]徐迟《地质之光》:“他们谈话中不时爆发出大声的笑,使邻室的人听了也受到~。”“沾染”侧重于附着、接触;它的基本义是指物体被不好的东西附着上了,引申义指因接触不良习惯、坏思想、坏作风等受到影响;带贬斥的感情色彩;常用于灰尘、坏思想、坏作风、不良习惯等。[例]琼瑶《几度夕阳红》:“他欣赏王孝诚——一个热情而洒脱的艺术家,丝毫不~时下的市侩气息。”

【反义】 沾染—改掉

- 上一篇:传观,传阅

- 下一篇:传授,教授

传染;感染;沾染chuánrǎn ɡǎnrǎn zhānrǎn

【同】 都是动词;都可表示通过一定的媒介染上一些东西。

【异】 “传染”着重传播、散布;它的基本义指病原体散布疾病,引申义指一方的不良习惯、坏思想、坏作风等影响到另一方,含贬义,有时也用于指一方的思想情绪影响到另一方,不带明显的褒贬色彩;常用于疾病、作风、习惯、细菌、思想等。[例]毛泽东《1945年的任务》:“我们队伍中确有许多人尚未学会运用民主作风,旧社会~来的官僚主义作风,依然存在。”“感染”侧重于承受、蒙受;它的基本义是指自身受到病原体的侵袭而得病,引申义指人们通过写作、谈话或行动,用自己的见解或体验影响别人,引起别人的共鸣;多含褒义;常用于思想、情绪、作风、作品、表演、气氛、精神等。[例]徐迟《地质之光》:“他们谈话中不时爆发出大声的笑,使邻室的人听了也受到~。”“沾染”侧重于附着、接触;它的基本义是指物体被不好的东西附着上了,引申义指因接触不良习惯、坏思想、坏作风等受到影响;带贬斥的感情色彩;常用于灰尘、坏思想、坏作风、不良习惯等。[例]琼瑶《几度夕阳红》:“他欣赏王孝诚——一个热情而洒脱的艺术家,丝毫不~时下的市侩气息。”

【反义】 沾染—改掉

感化;感染ɡǎnhuà ɡǎnrǎn

【同】 都是动词;都有创造某种情境、氛围,或用某种言行使人的思想感情发生变化的意思。

【异】 “感化”侧重在有意识地施行教育,其结果是使对方改变到自己的主张、立场,由坏变好;语义较重;是褒义词;多用于口语和书面语。[例]继母善良的关爱~了她寂寞的心灵,渐渐地,她脸上有了和美的笑容。“感染”本指接触病菌而生病,影响人的思想感情是引申义,这种影响是无意识的,其结果一般不是本质性变化;语义轻;是中性词;多用于口语。[例]她的笑声很能~人。

感染ɡǎnrǎn

❶生物体因病菌或病毒侵入而发生病变

△ 伤口~化脓。

【同】传染 沾染

❷(通过言语、行为等)激起别人相同的思想感情

△ 她乐观的情绪~了大家。

【同】感动 感化

【注意】 “染”上右不要写成“丸”。

感染gǎnrǎn

❶ 〈动〉被传染:容易感染│病毒感染│感染甲肝。

【同义】传染。

❷ 〈动〉通过言行影响别人具有同样的思想或情趣:感染读者│深受感染。

【同义】感动│影响。

感染gǎnrǎn

受到传染,或通过语言、行为引起别人具有相同的感受。

【组词】感染疾病︱被感染︱受到感染︱伤口感染

【例句】我被一颗虔诚的童心感染了,心里充满温暖。

❍ 在传染病房工作的人必须十分小心,否则就可能感染上某种疾病。

【近义】传染︱感受

感染gǎnrǎn

【释义】

❶受到病菌的传染。

❷通过言行、图画等使人产生相同的好的思想感情。

【色彩】

❶中性。

❷褒义。

【近义】

❶传染。

❷熏染︱濡染︱习染︱浸染︱沾染。

【反义】

❶免疫。

❷清除︱肃清。

【扩词】

❶感染上肝炎︱防止感染。

❷感染读者︱感染力。

❶❷受到感染︱不断感染。

【造句】

❶免疫能力差的人容易~上疾病。

❍ 锻炼身体,增强体质,可以防止病菌的~。

❷他以自己的模范行动~了一大批青年。︱这部小说富有~力。︱这是一部很有艺术性的电影,千百万观众受到了~。

【正形】

“染”字右上部分,不写作“丸”。

感染ganran

❶受到传染:伤口~了细菌,化脓了|注意饮食卫生,小心~肠道传染病|这药可以防止~|只要不~,伤口几天就会好。

❷通过语言、行为引起别人产生相同的思想感情:他的乐观情绪~了我|这电视剧强烈地~了观众|这首诗使很多读者都受到了~|会场庄严肃穆的气氛深深地~了大家。

感染

(同)感化 传染 沾染 感动

感染ɡǎnrǎn

通过语言或行为引起别人相同的思想感情。

例 大家被他的英雄气概深深感染了。/充满激情的歌声感染了听众。

注意 ☞ “感染”还有受到(疾病)传染的意思,属贬义。

感染gǎn rǎn

受到传染。1919年汤尔和译《诊断学》下卷:“病毒感染后,八周至十三周,皮发蔷薇疹或丘疹,此时亦有发热者。”

感染

分为情绪感染和行为感染,是个体对某种心理状态无意识的、不自主的接受。在不知不觉中发生了情绪和行为的变化。言语、音调、感叹、背景色调和整体环境等等,在一定条件下都可能成为引起感染现象的手段。在社会宣传中,既要克服社会感染产生的消极因素,又要利用感染的功能施加思想影响。感染对大量的人群有一定的整合作用。人们受感染的程度取决于他们的个性发展水平,特别是自我意识的发展水平。在人类历史的早期,人们较容易受感染,其表现如宗教神迷、各种狂热以及惊慌情境中的各种精神状态的爆发等等。

生病

害(害病;害发) 病(病了;患病;起病;染病;抱病;属病;成病;耽病;闹病;得病) 疾(疾患;患疾;中疾;遭疾;遇疾;生疾;发疾;感疾;染疾;属疾;耽疾;婴疾;撄疾) 起疴 感疢 疲瘵 訾厉

自称生病的婉语:采薪之忧 采薪之患 采薪之疾

古代大夫生病的婉辞:犬马

天子有病的讳称:不豫

诸侯患病之称:负兹

诸侯有病的自谦之词:负子

表示生病:不快 不好 不安 欠安 欠爽 不自在

人生病或有心病:不茶不饭

疑虑而引起疾病:酒中蛇

患健忘之症:病忘

眼睛生病:病眼 害眼

经常生病:七病八痛

旧病重发:复发 复作(旧疾~) 翻病 犯病

疾病发作:疾动

某种疾病在体内开始发作:发病 发疾

风类疾病发作:风动

旧病迅猛发作:大发

患中暑或霍乱等急性病:发痧

病传染给人:染(染病;染患;染渍;迁染;传染;渍染;播染;缠染;感染) 过(过人) 招 传种 传惹

人经常运动不易生病:户枢不蠹 户枢不蝼 户枢不朽

(发生疾病:生病)

另见:疾病 困扰 治疗 药物 医术 休息

感染

染(侵染) 薰(薰染) 濡(耳~目染)

受某种习气所感染:习染

熏陶感染:陶染

熏染,浸染:醺

逐渐感染:浸染 渐染

另见:沾染 感化 感动

感染infection

又称传染。病原微生物侵入动物机体,并在一定部位定居,生长繁殖,从而引起机体一系列病理反应的过程。感染和发病是两个不同的概念。发生传染病是感染的结果之一,但感染后不一定发病。感染的类型,按感染的发生可分为内源性感染和外源性感染;按病原种类可分为单纯感染、混合感染和继发感染;按感染的部位可分为全身感染和局部感染;按症状是否典型可分为典型感染和非典型感染;按发病严重性可分为良性感染和恶性感染;按病程长短可分为最急性、急性、亚急性感染和慢性感染。

感染ganran

病原微生物侵入机体并在体内生长、繁殖导致机体功能、代谢、组织结构破坏的病理反应。病原微生物包括细菌、病毒、放线菌、螺旋体、立克次体、衣原体和真菌、原虫等。病原体侵入机体是否导致感染,主要取决于其毒力和数量及机体抵抗力。人体对抗感染有三道防线,第一道是皮肤及呼吸道、消化道粘膜;第二道是结缔组织纤维、白细胞及肝、脾、淋巴结等血管窦的细胞;第三道是抗体。当机体有完善而强大的防御能力时,入侵的病原体则被消灭或排出体外,可不发生感染;当机体防御能力低下或病原体数量大,致病力强时,病原体则在体内生长、繁殖而发生感染。

感染infection

病原体侵入机体后在相应部位生长繁殖叫感染。有些感染使机体组织、器官发生相应病理改变并能产生明显临床症状,则为显性感染,亦叫发病;有些感染并不损伤组织、器官,但病原体可在体内生长、繁殖,并不断排出病原体,叫隐性感染或无症状感染;有的疾病已痊愈,但仍保留病原体并可不断排出体外,叫健康带菌感染,或保存宿主。

感染Ganran

在群体情境中,情绪、情感或行为会在不知不觉中一个参加者传给另一个参加者的现象,也可称为传染。情绪感染和行为感染是两种最主要的感染类型。一般说来,当群体中的个体具有同一态度、信念和价值时,情绪传染最可能发生。例如,球迷在观看球赛时就比其他人更容易彼此相互影响而达到一种近乎疯狂的状态。另外,如果群体的所有个体都将他们的注意力集中于某一目标或某个人,情绪感染也会增强。例如听某知名人士发表演说,尤其是演说词具有某种煽动性,情绪感染就更加明显。行为感染也同样很容易在具有共同信念、态度和价值的人之间发生。在行为感染过程中,动作会从一个人传到另一个人,例如群体中产生抵制某种商品的观念,那么,如果有某个人或某些人产生了销毁该商品的行为,就会引起该群体中更多的人产生这种行为。关于感染这一社会心理现象的本质,有许多不同的观点:

❶社会心理学家和社会学家的研究认为,感染实质上是人们出于天然的模仿本能而对社会行为加以模仿的结果;

❷认为感染是因群体人数及群体一致的言行对个体形成某种强大的力量,对个体具有提示作用并“迫使”个体的行为服从群体趋于一致的行为;

❸认为感染实质上是一种循环反应过程,即群体中个体之间能够互相刺激,并且强化彼此的反应,而一直达到白热化的程度。因此,群体的气氛、群体的道德品质和行为规范,将直接影响其成员的思想及行为;

❹认为感染是一种认同作用,即对他人的情绪、行为内心接纳,并照之行动;

❺认为感染是社会促进作用的结果,即当人们和别人在一起或情境中有他人在场时,会增强人们的反应。在学校的许多情境中,感染这种社会心理现象是普遍存在的,教师对学生和学生之间经常有情绪或行为的感染。积极的情绪或行为的感染往往有利于树立良好的班风、校风、学风。

感染

病原体侵入机体,引起明显的病理反应的过程。

感染

感染是病原微生物侵入机体后,在体内生长、繁殖,致机体的正常功能、代谢、组织结构受到破坏,引起组织损伤性病变的病理反应。机体受到病原体侵袭后,能动员各种防御功能以消除病原体及其毒性产物,以恢复机体的相对稳定性。病原体侵入机体后是否能引起感染,主要取决于病原体的毒力和机体的抵抗力。

病原体除具有毒力外,还要经过一定的侵入途径,如皮肤、粘膜、呼吸道、消化道、泌尿生殖道等。病原体经一定途径进入机体后,除在入侵的局部繁殖外,还能直接播散,直接侵入或经淋巴进入血流,在组织或器官内繁殖,如机体抵抗力低即可引起病变,如机体抵抗力强,则可不发生病变。

宿主抵抗力包括非特异性免疫及特异性免疫两个方面。非特异性免疫是指健康机体生来就存在的一些有效机制,保护自身免受环境中有害微生物的侵袭。这种天然免疫主要由遗传控制。非特异性免疫包括皮肤、粘膜屏障,中性粒细胞、单核细胞或巨噬细胞的细胞性防御,以及补体、溶菌酶、干扰素、β溶素等的体液性防御。特异性免疫是指针对某种特异性抗原如病原微生物等所发生的免疫反应,以保护机体免受感染。一种是细胞免疫,对抗某些细胞内寄生的细菌、病毒、立克次体、真菌和原虫的感染。另一种是体液免疫,对抗细菌及其毒素和病毒的感染。这两种免疫是相互合作和相互制约的。由于个体发育过程中干细胞的分化,而形成两类不同作用的免疫细胞,即T细胞及B细胞。在T细胞、B细胞分化发育过程中要有抗原和巨噬细胞参与才能最终形成免疫效应细胞。T细胞转化为杀伤性淋巴细胞与由T细胞产生的淋巴因子及巨噬细胞等免疫效应细胞一起构成细胞免疫。B细胞以后转化为浆细胞,形成产生各种免疫球蛋白的无性繁殖细胞株,构成体液免疫。人体对抗感染的第一道防线是皮肤及呼吸道、消化道的粘膜。机体对抗感染的第二道防线是结缔组织纤维、游走吞噬细胞如白细胞(中性粒细胞、嗜酸粒细胞、巨噬细胞) 及肝脏、脾脏、淋巴结等血管窦的岸细胞。机体对抗感染的第三道防线是抗体。而对慢生长细胞内病原体,细胞免疫反应也参与作用。

皮肤、粘膜屏障能阻止一般病原微生物的侵入,如鼻孔中的鼻毛,上呼吸道上皮的纤毛及分泌的粘液均可起阻挡或排除细菌的作用。健康完整的表皮很少让细菌通过。但皮肤不是对任何病原体都能起屏障保护作用的。有一些病原体如钩端螺旋体、血吸虫尾蚴,钩虫的幼虫可以穿透完整的皮肤。此外,当上皮表面的完整性被破坏时,常发生皮下感染,平时定居在毛囊和汗腺的细菌如葡萄球菌此时很可能引起皮肤感染。保护上皮表面的其他机械因素还包括:结膜囊和泪道中眼泪的清洗作用,和口腔及咽部中唾液的冲洗作用;鼻前庭粘膜纤毛的排除作用;呼吸道的咳嗽、喷嚏、纤毛运动的排除作用;排尿的清洁作用以及皮肤表面角化上皮的脱屑作用,等等。

皮肤汗腺分泌的乳酸,皮脂腺分泌的不饱和脂肪酸能杀死一些致病的细菌如化脓性链球菌。胃液的胃酸有很强的杀菌力。精液中的灭菌因子主要为精胺。眼泪、鼻分泌物和唾液中的溶菌酶能破坏很多细菌细胞壁中的粘肽层。呼吸道和胃肠道的粘膜分泌液也含抗体,特别是IgA。

此外,机体的正常菌丛对于一些病原菌也有拮抗作用。例如口腔中涎液链球菌可以产生过氧化氢,对白喉杆菌和脑膜炎双球菌有毒性作用; 阴道粘膜上的乳酸杆菌能酵解从阴道上皮分泌的糖原,因而使阴道分泌物呈强酸性并具有抑制多种细菌如链球菌、葡萄球菌生长繁殖的作用。

血脑屏障使脑、脑脊液与血液间的物质交换受到某种限制,使脑细胞外液与血液间的成分保持着一定程度的差异。从解剖生理上看,血液与脑脊液间,脑脊液与脑组织间,脑组织与血液间都存在着这种限制。目前认为血脑屏障包括三部分:

❶血-脑屏障——阻挡脑内毛细血管血液中的某些物质进入脑组织。

❷血-脑脊液屏障——阻挡脉络丛毛细血管血液中的某些物质透入脑脊液。

❸脑-脑脊液屏障——脑组织的神经细胞外液与脑脊液不相连接,因而可阻挡某些物质从脑脊液进入脑组织。这些屏障对于保持脑组织内环境的相对恒定是十分重要的。所有的屏障部位都由细胞和细胞之间的紧密连接所组成。脑毛细血管内皮细胞外面有连续的、完整的基底膜,亦具有屏障作用。

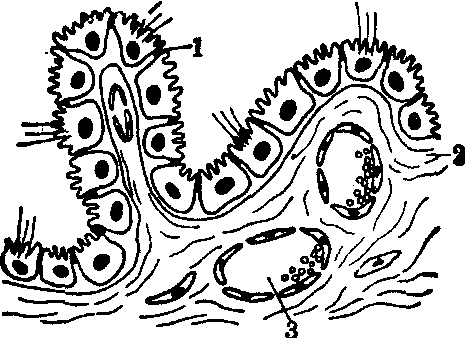

辣根过氧化物酶等示踪剂从静脉注入时,可透过脉络丛的毛细血管,进入基质的结缔组织中,并扩散到脉络丛上皮细胞间隙,但不能透过绒毛细胞间的顶端紧密连接处,因而不能进入脑脊液。因此脉络丛上皮及其顶端的紧密连接是由血液到脑脊液的重要屏障(图1)。

图1 脉络丛上皮细胞的紧密连接

1.紧密连接;2.基底膜;3.毛细血管

脑血管内皮细胞间的紧密连接,因其间隙的宽度仅约12A,故不能让蛋白质如辣根过氧化酶和白蛋白通过, 因这两种蛋白分子的直径分别为50和78。电子显微镜观察证明脑毛细血管和微静脉内皮细胞是没有或很少有胞饮囊泡的,故血管内的辣根过氧化酶也不能经内皮细胞这一途径进入脑组织。此外,脑的毛细血管、微动脉、微静脉的内皮细胞缺乏收缩蛋白质,因而不能收缩,不受组胺、5-羟色胺、去甲肾上腺素等影响而改变其通透性。

由此可见,血脑屏障的功能是阻挡病原微生物或某些其他有害物质从血流进入脑组织或脑脊液,从而起保护中枢神经系统的作用。但婴幼儿的血脑屏障尚未发育完善,因而容易发生流行性乙型脑炎、脑膜炎等疾患。

胎盘屏障由绒毛毛细血管的内皮细胞及其基底膜,绒毛表面的滋养层上皮及其基底膜,两基底膜之间的结缔组织组成。胎盘屏障可以选择性地阻挡母体血液的一些有害物质如细菌、病毒等,使之不能通过胎盘,从而起保护胎儿的作用。但这个屏障所起的作用同妊娠不同时期有关。在妊娠3个月以内,这种屏障功能发育尚未完善,故母体所感染的风疹病毒可以侵入胎儿而引起胎儿死亡或先天性畸形。而在妊娠3个月以后,由于胎盘屏障发育完好,胎儿就不易发生这些感染。

细菌外毒素

白喉毒素 引起白喉临床病理变化的主要物质。白喉杆菌主要在病人呼吸道繁殖,而在血中则难找到。白喉杆菌菌株能否产生毒素,取决于多种因素,首先取决于噬菌体感染。白喉杆菌受带有毒性基因的噬菌体感染后,原来无毒的白喉杆菌菌株,即变成能产生白喉毒素的菌株。白喉毒素在白喉杆菌细胞内合成后,立即被释放到细胞外。它是一种分子量为62,000~63,000的蛋白质,是带有两个胱氨酸桥的多肽链。在用类胰蛋白酶处理和用二硫基丁二醇还原后,整个毒素可分成区段A和区段B。这两个区段,被一个双硫键连接着。经还原后,两个区段逐渐解离。解离后的区段,具有酶活性。

白喉毒素对敏感动物具有强烈的毒性。给体重250g的豚鼠皮下注射25mg白喉毒素,经4~5天后,动物死亡;用25mg的1/1000的白喉毒素作皮下注射,也会引起局部组织坏死。动物实验显示各种脏器组织对白喉毒素的反应不尽相同,其中以心肌反应最突出,往往因心肌炎而死亡。白喉毒素也可使肝、脾、肺、胰、肾上腺等发生出血及坏死。白喉毒素还可引起局部粘膜炎性渗出和细胞坏死,从而形成厚的假膜。在咽喉部或气管内形成的假膜,可引起呼吸道阻塞。

白喉毒素对人的毒性作用,主要在于抑制蛋白质合成。它作为特异的酶,能催化蛋白质合成过程中 “延长因子2” (EF-2)与辅酶I(NAD) 结合而生成ADPR·EF-2(ADPR为二磷酸腺嘌呤核苷酸或腺嘌呤二核苷酸)。这样就使肽链延长的“易位反应”中所必需的“延长因子2”失活,肽链延长过程(即蛋白质合成过程)因而受到阻抑。上述的化学反应如下:

EF-2+NAD→ADPR·EF-2+菸酰胺+H+

许多实验结果表明,用接近于自然感染剂量的白喉毒素作用于动物,心肌极易受侵害而抑制蛋白质的合成,从而引起白喉病程中常见的心脏病变,即白喉心肌炎。

用125I标记的白喉毒素与Hela细胞一起孵育后发现,标记的白喉毒素可与Hela细胞相联接。这种联结主要发生在细胞表面,而很少发生在细胞内。进一步证明,与细胞膜联结的物质,是白喉毒素分子的区段B,而进入细胞内的是区段A。区段A是白喉毒素最基本的酶活性单位,区段B虽无酶活性,但在白喉毒素与细胞的联结上是必需的。如将标记的白喉毒素作用于一些不敏感动物如小白鼠的细胞时,则鼠细胞内或其表面都未出现上述的联结现象。实验进一步表明: 在敏感细胞表面,存在特异的受体,白喉毒素只有通过这些受体才能进入细胞内,对于缺乏这些受体或受体极少的细胞,白喉毒素就难以进入或仅有微量进入。

霍乱肠毒素 霍乱的致病物质是霍乱弧菌产生的外毒素,称为霍乱肠毒素。肠毒素一般可分两类,一类能活化细胞内腺苷酸环化酶,另一类能引起细胞死亡。霍乱肠毒素属于前者。霍乱肠毒素是一种分子量为82,000~84,000的多肽,等电点6.6,为板块状或斜方形并带有针状的结晶。在电子显微镜下,可见毒素分子是由大小均匀的亚单位所组成。有5~6个亚基B组成的多聚体,包围和(或)联结一个亚基A,绕成环状,少数呈V形或Y形。亚基A是由分子量为20,000~37,000的肽链A1(α)与分子量为5,000~9,700的肽链A2(γ)借一对二硫键联接而成; 亚基B为分子量8,000~10,000的多肽。霍乱临床表现的一个显著特点是,病人每日通过肠粘膜丧失液体约20L之多。但霍乱弧菌并不进入血液,只在消化道生存,而且肠粘膜也没有显著的超微结构变化。粪便中血浆蛋白微不足道,不足以证明急剧的、大量的液体丧失是因毛细血管通透性升高引起。近年来的研究证明,霍乱肠毒素首先与粘膜细胞表面结合,结合部位可能是一种受体,即细胞膜上的神经节苷脂,一旦结合,其效应能维持20~24小时。在结合15~60分钟后,粘膜细胞中的腺苷酸环化酶活性开始增高,后者催化ATP转变为cAMP,随之cAMP乃明显增多,引起粘膜细胞主动分泌Cl-和HCO-3进入肠腔,携带大量的水。这种结合毒素不能阻断或防止钠和水从小肠或结肠重吸收。在急性期从小肠粘膜分泌的水量,大于结肠的吸收能力,因而造成腹泻。实验证明,霍乱患者腹泻时,水分大部分从小肠丧失,单位长度肠管排出液量,以十二指肠为最多,其次是空肠和回肠。

细菌内毒素 是许多革兰阴性菌细胞壁所含的一种多糖、脂质与蛋白质的复合物。活菌并不释放这种复合物,只有在细菌死亡而崩解后,这种毒素才排出,因而称为细菌内毒素。

在最初的研究中用三氯醋酸提取的革兰阴性杆菌内毒素,其糖含量为40~50%,脂质含量为20~30%,氮含量仅为2~25%。如将这种内毒素的蛋白质部分去除而只剩下脂多糖部分,则其毒性部分是脂多糖而不是蛋白质部分。脂多糖是由多糖、脂肪酸、磷脂等组成的长链,可分为三段:

❶“O”特异多糖: 是脂多糖链的外侧段,由糖类分子联接而成,与毒性及特异性相关,是革兰阴性杆菌“O”——抗原特异性的化学基础。

❷核心多聚糖: 由多种糖类组成,在同属的细菌这部分的化学结构相同或相似。

❸脂质A: 系内侧段,由磷酸、多种脂肪酸及多种糖类组成,是脂多糖长链的具有毒性的生物活性部分。

现已确定革兰阴性杆菌感染时的发热,败血症、休克、播散性血管内凝血(DIC)等病理过程主要是内毒素所引起的。但迄今为止,尚不能确定究竟是脂质A等哪些个别成分起主要的致病作用。内毒素的致病作用如下:

(1) 脂质A可直接损伤宿主细胞溶酶体膜,使溶酶体酶释入胞质。这些酶被酸性环境激活后,能消化细胞本身成分,破坏细胞内精细结构,导致细胞自溶; 释入细胞间隙的酶类,又可破坏邻近细胞的细胞膜结构,并消化结缔组织的胶原及基质成分,使溶解过程扩散,引起细胞广泛坏死。

(2) 内毒素可通过第一途径(传统途径)及(或)第二途径(替代途径)激活补体系统。被激活的补体,可导致膜的损伤;C3a、C5a、C567又有致炎作用(参见“炎症”)。

(3) 内毒素可引起血小板聚集,使其脆性增加,并使循环血中血小板减少。受损的血小板所释放的血小板因子3及5-羟色胺,可引起机体多种反应。内毒素可直接激活凝血因子Ⅻ,启动凝血过程;内毒素引起的血管内皮细胞、血小板的损伤,又可激活纤溶酶原激活物,使纤维蛋白溶解增强。内毒素可能引起全身广泛的DIC。

(4) 内毒素可致Shwartzman反应。给家兔第一次皮内注射伤寒杆菌培养滤液后,局部一般无肉眼可见的反应;显微镜检查时,可见到局部组织有轻度水肿,血管内中性粒细胞聚积,而血管本身未见有损伤。在皮内注射后18~24小时,如再给同一家兔静脉内注射同样滤液,则1小时后可见家兔血中白细胞下降。同时,可见到白细胞与血小板聚集于皮内注射部位的许多小静脉及毛细血管内并形成血栓,最后出现组织坏死,即所谓局部Shwartzman反应。如果给动物第一次经静脉内注射内毒素,注射后18~24小时第二次仍经静脉注射时,则出现全身性反应。若预先给动物注射可的松或单核吞噬细胞系统封闭剂,则第一次静脉内注射内毒素,即可引起全身性Shwartzman反应。全身性Shwartzman反应发生后,可在肾小球毛细血管中见到纤维蛋白样物质沉淀,其特点是肾脏皮质坏死;血液中纤维蛋白原增多,血浆易于凝固。如果在注射内毒素之前,先给以抗凝剂,则能抑制Shwartzman反应的出现。以前认为此现象为超敏反应,现在证明Shwartzman反应也是一种凝血反应(DIC)。

(5) 内毒素具有致热作用。给人注射内毒素后,经30~90分钟的潜伏期,即突然出现发热,于2~3小时热度达高峰,持续6~8小时后,体温恢复正常。给狗或家兔注射适量内毒素后,可引起双峰热。于注射2小时左右,出现第一个发热高峰。尔后稍有下降,随即重新上升,出现第二个发热高峰。发热持续约6小时以上。在内毒素致热作用的同时,体内粒细胞发生变化。当体温上升时,外周血液中白细胞减少;当体温恢复正常后,血液中白细胞骤增,超过正常,随后又逐渐恢复正常(参见“发热”)。

(6) 内毒素影响循环系统。将大肠杆菌内毒素按0.55mg/kg的剂量给狗静脉注射,则在30分钟至28小时内,全部狗均发生休克而死亡。

(7) 内毒素可降低机体抗感染能力。内毒素可加剧局部炎症反应。将亚致死量的内毒素注入豚鼠腹腔后,在2~3小时内以金黄色葡萄球菌、产气荚膜杆菌或绿脓杆菌作皮下攻击,可见局部炎症较未经内毒素处理的豚鼠更为剧烈。一般认为这是由于内毒素引起暂时性低血压,以致局部皮肤的血液灌注和白细胞数量减少,因而细菌得以在此大量繁殖而使炎症反应加剧。内毒素还可加重全身感染。在动物实验中,无论是先注射内毒素然后感染,还是先感染而后注射内毒素,均能使动物病变加重和死亡加快。如用1/10最小致死量的伤寒杆菌内毒素与绿脓杆菌混合感染小白鼠,可提高致死力1,000倍。关于内毒素加重感染的机制,还不很清楚。先注射内毒素或与细菌同时注射,可能是因为内毒素破坏机体的防御功能,降低动物对感染的抵抗力,从而使感染加重; 先感染而后注射内毒素,则可能是由于感染动物对内毒素敏感性增高的缘故。

钩端螺旋体 各型钩端螺旋体的致病性和毒力相差悬殊。致病力强的大量钩端螺旋体可引起出血和(或)黄疸、急性肾功能衰竭等。钩端螺旋体的特异性毒素迄今尚未得到鉴定。但许多研究资料已确认了钩端螺旋体毒素的存在,其生物特性近似革兰阴性细菌内毒素。钩端螺旋体引起机体的基本损伤,主要表明在毛细血管和脏器组织的微细损伤和超微结构变化。

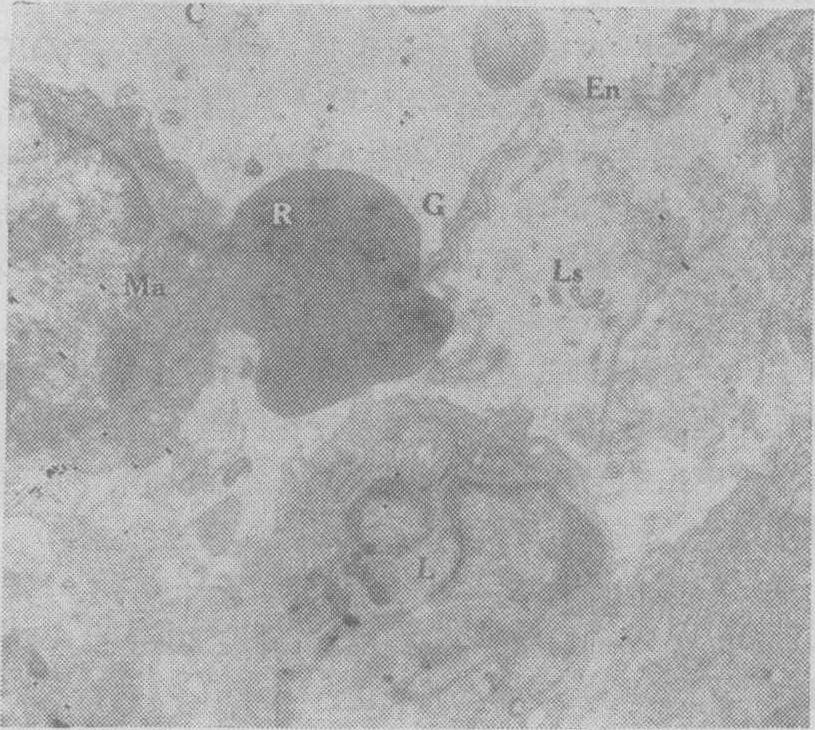

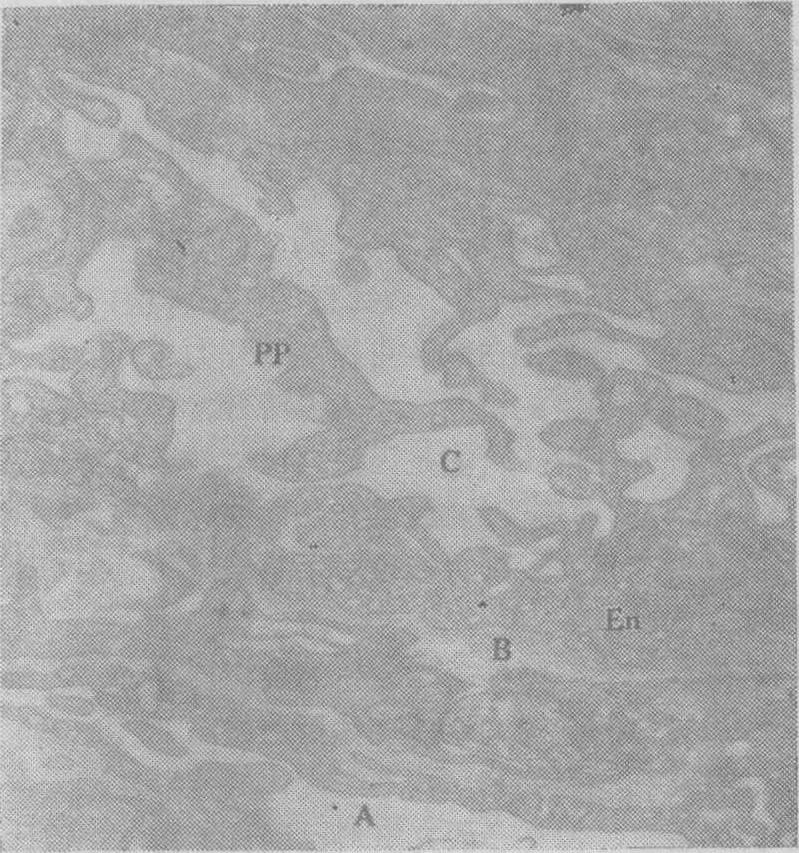

肺出血是钩端螺旋体毒素引起的一种血细胞渗出。光学显微镜观察病人和实验动物的肺出血组织,未发现有血管破裂; 电子显微镜动态观察实验动物的肺出血组织也证实肺毛细血管壁基本完整,仅偶见毛细血管壁有裂隙(图2); 毛细血管内皮细胞胞质枝状突起很多。肺泡上皮细胞结构基本完整,但空泡增多,基底膜变宽、疏松。(图3)。上皮细胞和内皮细胞胞质内线粒体肿胀、变空,嵴突消失。肺微血管及肺泡内,充满红细胞及少数中性粒细胞和血小板。系统测定病人和动物血液中血小板、纤维蛋白原、凝血酶原时间、纤维蛋白和(或)纤维蛋白原降解产物,均无显著变化,不足以说明DIC的存在。这种肺出血的严重性在于一定条件下(毒力强,数量多的钩端螺旋体及低免疫力等)发展迅速且范围广泛。临终时口鼻涌

:毛细血管; En:内皮细胞; G:裂隙; L:淋巴细胞;出大量鲜红色血液,病人立即窒息而死。以上变化说明,肺毛细血管血液可能通过肺毛细血管内皮细胞间连接和(或)裂隙、疏松或裂解的毛细血管基底膜,由血管进入肺泡,出血点逐渐增多、扩延,融合成斑块状出血。

:毛细血管; En:内皮细胞; G:裂隙; L:淋巴细胞;出大量鲜红色血液,病人立即窒息而死。以上变化说明,肺毛细血管血液可能通过肺毛细血管内皮细胞间连接和(或)裂隙、疏松或裂解的毛细血管基底膜,由血管进入肺泡,出血点逐渐增多、扩延,融合成斑块状出血。

图2 红细胞及单核细胞正从毛细血管裂隙移向管外

Ls:溶酶体; Ma:单核细胞; R:红细胞

图3 钩端螺旋体引起肺毛细血管内皮细胞的变化

A:肺泡; B:基底膜; C:毛细血管; En:内皮细胞;pp:胞质突起

黄疸是胆红素代谢障碍的结果,其发生环节是多方面的:

❶据电子显微镜观察,钩端螺旋体所致肝细胞超微结构的变化的特点是肝细胞的线粒体普遍肿胀,嵴突多数消失,变空,滑面内质网较粗面内质网变化显著,毛细胆管内微绒毛肿胀,管腔闭塞。这种变化,可使肝细胞对游离胆红素的摄取、结合胆红素的形成和胆红素的分泌发生一系列障碍,从而导致严重黄疸。

❷钩端螺旋体的溶血作用。其机制尚未阐明。从某些菌群钩端螺旋体曾分离出溶血素,其中的一些酶对红细胞有溶解作用。但很难证实溶血素与临床溶血性贫血、溶血性黄疸的联系。在电子显微镜下观察,偶见红细胞、血小板中有变质残存的钩端螺旋体。以上说明,钩端螺旋体及其毒素,可能侵入红细胞,引起红细胞破坏,造成溶血而促进黄疸的产生。

在疾病的早期,钩端螺旋体毒素引起肾微血管收缩,使肾血液供给不足,肾内血流重新分布和肾皮质缺血; 后期,由于钩端螺旋体毒素对肾小管的损害作用及肾血流障碍,可发生肾小管上皮细胞变性(近曲小管上皮细胞刷毛显著减少或完全消失,小管基底膜显著增厚,有些小管线粒体减少,原浆稀薄、变空)、坏死、脱落,造成少尿型急性肾功能衰竭。

支原体 又称支原菌,是介于细菌和立克次体、病毒之间的一类微小的、能独立生存的微生物。能通过细菌滤器,故长期被认为是大型病毒;但却又能在无生命的培养基上生长,形成微小菌落,且对四环素族抗生素较敏感,这些特性又颇似细菌;而支原体没有细胞壁,也没有胞壁粘肽或其前身物质,并因此而具有高度的多形性(常为球形、杆状、丝状、环状及不规则形状),这又是不同于细菌之处。

在电子显微镜下,可见支原体有胞膜 (共三层,内外二层均为蛋白质,中层为脂质)、核糖体和原核性核,但未见鞭毛结构。

人类支原体已于1962年从“原发性非典型性肺炎”患者喉拭和痰液中分离成功,名为肺炎支原体并被确认为人类呼吸道病原体。

支原体的细胞膜具有抗原性,外层蛋白质是特异性抗原。人类支原体表面抗原共有九个型别:人型Ⅰ、Ⅱ,唾液型,口腔Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型,发酵型,肺炎型和T株。它们的感染与呼吸道疾病、非淋球菌性尿道炎、关节炎、乳腺炎、输卵管炎、不孕症及流产等有关,正常人上呼吸道中,口腔支原体及唾液支原体检出率可达50~60%。现已证明,人型支原体与咽炎等有关。在下呼吸道,肺炎型支原体是病原性支原体。胞膜脂质层为脂溶性抗原,有补体结合作用。

用肺炎支原体复制的动物模型及(或)人气管培养中发现,支原体主要存在于细胞外环境中,并与宿主细胞膜关系密切。支原体先吸附于上皮细胞上,以后出现于细胞间隙,第3天可见上皮细胞活动减弱,第4天可见纤毛活动停滞。用电子显微镜观察,在第48小时可见线粒体肿胀,以后破坏,细胞顶端突出于气管腔内;第72小时可见胞质呈空泡状;第96小时细胞器完全破坏。人肺部病理变化,主要是间质性肺炎及急性细支气管炎,伴有支气管壁增厚,支气管周围及血管周围组织水肿并有淋巴细胞、浆细胞及巨噬细胞浸润和血管及支气管管腔变窄,支气管腔内可出现中性粒细胞及上皮细胞碎片,亦可见少量的嗜酸粒细胞。上述病变2周达高峰,约2月后消失。此种损伤的病理改变,往往造成临床上长期难以忍受的咳嗽,不易恢复,且往往成为合并其他细菌感染的基础。

肺炎支原体还能吸附并溶解红细胞。支原体肺炎患者外周血冷凝集素的阳性率高达50~70%;还有人证实支原体肺炎患者血清中有抗人体组织抗体,包括抗脑组织抗体的存在。这可能是在感染情况下,机体组织抗原性发生改变的结果。

近年来,支原体肺炎并发脑膜炎、脑膜脑炎、外周神经和脑神经病变、小脑性运动功能失调等,有增加趋势,其原因尚不清楚。

衣原体 是介于细菌与病毒之间的一类微生物,是引起人类沙眼、腹股沟淋巴肉芽肿及包涵体结膜炎等疾病的病原体。其生物特性近似细菌,具有细胞壁,但只能在宿主细胞内寄生繁殖,故长期被误认为是一种大型病毒。

1957年,汤飞凡首次用鸡胚分离培养沙眼病原体获得成功。现证明沙眼衣原体不仅可引起沙眼,还可引起泌尿生殖道及呼吸道疾病。

衣原体有两个生物相即感染相和繁殖相。感染相衣原体的大小约0.3nm,多呈球形,具有较致密,坚韧的细胞壁,可以静止状态存活于细胞外。繁殖相衣原体的体积较大或成网状,大小约0.8nm。用电子显微镜观察,可见衣原体细胞壁内面有表面相对光滑的鼓槌状突起,直径2.5nm。每一突起的外周,有排列呈六角形的六个鼓槌状突起,间隔约5nm。感染相衣原体胞质膜外面有凹部。繁殖相衣原体既无突起,亦无凹部,始终不具感染性。

实验证明,沙眼衣原体可被巨噬细胞吞噬而失去活力,同时,巨噬细胞本身亦被破坏。但在上皮细胞尤其溶酶体酸性磷酸酶较少的上皮细胞内,沙眼衣原体可生长繁殖。

沙眼衣原体引起的眼病变,是从眼结膜上皮细胞向深部发展的,不仅在上皮细胞下有弥散性细胞浸润及滤泡形成,而且睑板组织亦发生病变。实验证明,沙眼衣原体含有毒素,可使小白鼠死亡,其毒素的化学成分可能为脂多糖。故感染后,衣原体虽仅限于上皮细胞,但其毒素不但使上皮细胞发生凝固性坏死,并可侵入邻近组织而引起广泛的病变。

感染

指在一定的人群中,情感和行为从少数人传到多数人身上的一种社会现象。感染可分为情绪感染和行为感染,但往往感染的这两种表现不可分,混在一起。感染是在无压力感的情况下产生的,它是一种个体对某种心理状态无意识的、不自主的屈从。在不知不觉中发生了情绪和行为的变化。言语、音调、感叹、背景色调和整体环境等等,在一定条件下都可能成为引起感染现象手段。感染对大量的人群有一定的整合作用。人们受感染的程度取决于他们的个性发展水平,特别是自我意识的发展水平。在人类历史的早期,人们较容易受感染,其表现如宗教的神迷、运动狂热以及惊慌情境中的各种精神状态的爆发等等。苏联社会心理学家г·安德烈耶娃认为,现代社会中感染的作用比人类历史初期阶段小多了。社会发展水平越高,个性对自然吸引他们上路的某些行动或心境的力量的态度就越受到批判,因而感染机制的作用也就越弱。

感染

infection

感染influence

人们在直接接触的条件下所发生的一种不自觉的心理交换,即人与人之间的影响。这种影响既可能是个人之间,也可能是群体之间,而群体对个人就更容易发生。它是一种最普遍的心理过程。感染的主要特点是自发地、无意识地或不由自主地接受他人某种心理状态,如某人或某些人的情绪、态度、观念和行为习惯等。感染在人们的情绪方面表现得最为迅速和鲜明,这种感染的基础主要是人们在直接交往和共同参与活动中建立起来的情感联系。

- 烂大姐是什么意思

- 烂天雨是什么意思

- 烂头是什么意思

- 烂头乳蛾是什么意思

- 烂头儿是什么意思

- 烂头粥是什么意思

- 烂头蟀是什么意思

- 烂头鼋是什么意思

- 烂套子是什么意思

- 烂套子也能塞窟窿是什么意思

- 烂好人是什么意思

- 烂如指掌是什么意思

- 烂妙是什么意思

- 烂婆娘是什么意思

- 烂子是什么意思

- 烂尸岗子是什么意思

- 烂尸无用是什么意思

- 烂尾楼是什么意思

- 烂屁股是什么意思

- 烂屄是什么意思

- 烂屋是什么意思

- 烂屎是什么意思

- 烂崽是什么意思

- 烂巡巡是什么意思

- 烂巴是什么意思

- 烂巴七糟是什么意思

- 烂巴饭是什么意思

- 烂巾巾是什么意思

- 烂市是什么意思

- 烂布子肚里出黄金是什么意思

- 烂布巾子是什么意思

- 烂布筋是什么意思

- 烂帐是什么意思

- 烂带鱼是什么意思

- 烂干螃是什么意思

- 烂平烂贱是什么意思

- 烂开是什么意思

- 烂弦风是什么意思

- 烂弦风眼是什么意思

- 烂弦风眼方是什么意思

- 烂弦风睑是什么意思

- 烂当是什么意思

- 烂得快是什么意思

- 烂得统是什么意思

- 烂心肝儿是什么意思

- 烂心肺是什么意思

- 烂忽涂是什么意思

- 烂怅是什么意思

- 烂户是什么意思

- 烂房是什么意思

- 烂手是什么意思

- 烂手指丫是什么意思

- 烂手烂脚是什么意思

- 烂扎扎是什么意思

- 烂打是什么意思

- 烂扫帚上市——分文不值是什么意思

- 烂拌是什么意思

- 烂损是什么意思

- 烂摊头是什么意思

- 烂摊子是什么意思