忆秦娥

词牌名。相传李白首制此词, 中有 “秦娥梦断秦楼月”句,故名。又名《秦楼月》、《双荷叶》、《碧云深》、《蓬莱阁》。双调四十六字,上下阕各三仄韵一叠韵。另有增减字句、全押平韵、平仄韵间押等变格。又曲牌名。南北曲均有。南曲入商调引子,北曲入商调只曲,字句格律与词牌同,或仅与词牌上阕同。参见“常用词谱”类。

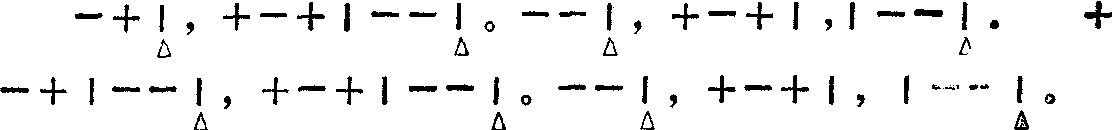

忆秦娥

上下阕第三句须与第二句末三字重叠。

又一体

上下阕第三句须与第二句末三字重叠。

忆秦娥

又名《秦楼月》、《双荷叶》、《蓬莱阁》、《碧云深》、《花深深》、《华溪仄》。此调传为始自唐李白词“秦楼梦断秦楼月”句,故名。秦娥,即秦穆公女弄玉,事见《列仙传》。《词律》于目录下注云“又名《玉交枝》”,然遍检诸家《忆秦娥》词无名《玉交枝》者。唯宋房舜卿《琴调相思引》名《玉交枝》,万树将《忆秦娥》与《琴调相思引》连收,而编目时夺彼入此,故有此误。此调自唐迄元,体各不一。《词律》卷四列李白等五体。《词谱》卷五列李白词为正体,双调,四十六字,上、下片各五句三仄韵一叠韵。又列别体十种,其中五代冯延巳“风淅淅”一首为减字体,三十八字,上、下片各四句四仄韵。此体仅见《阳春集》。宋毛滂一体,三十七字,上、下片各四句两仄韵两平韵。又宋人有平韵一体,始见秦观《淮海居士长短句》(曲江花),贺铸、颜奎俱有作,《词谱》以贺为正体,以秦为变格,误。

忆秦娥

[1]《忆秦娥》词调,取上片第三句重叠之三字,又名《秦楼月》。四十二字,上下片各五句,四仄韵,第三句三字与上句末三字重叠。例用入声韵。《词谱》亦以此词为正格。

[2]“箫声咽”二句:秦娥,秦地美女。秦楼,秦娥所居之楼。梦断,梦中惊醒。箫声、秦娥、秦楼,暗用秦穆公女弄玉故事。据《列仙记》,弄玉,嫁给善吹箫的箫史,婚后夫妻美满,吹箫引来凤凰,二人乘凤飞去。作者以此与此词中的秦娥作反衬,她听到的是如咽的悲凉箫声,惊断了她怀人的美梦,怅望空中的明月。

[3]“年年”二句:年年柳色,写她与丈夫已分别多年了。古人从长安送别行人时在灞桥折柳为赠。霸陵,汉文帝陵墓,其附近有灞桥,时人都在灞桥送别。二句写秦娥见到一年一度的杨柳青青,便想起与丈夫在灞桥伤别的情景。

〔4〕“乐游原”二句:乐游原,唐代长安游览区。清秋节,即九月九日重阳节,有家人共同登高习俗,所以这一天乐游原游人多。咸阳古道,咸阳是秦故都,在长安西北,为汉以来自长安西行的大道的出发点。音尘,音信。二句写重阳节的乐游原家家去登高游览,而咸阳古道上行人的音信断绝。

〔5〕西风残照,汉家陵阙:残照,落日余辉。陵阙,帝王陵墓前的望楼。长安与咸阳之间及附近有汉帝陵墓十五座。二句写在咸阳古道上音信断绝,只看见汉家的一座座陵阙在西风残照之下。

这是唐代流行在饯别宴上演唱的一支歌曲。上片的柳色和灞桥,是春季和东下;下片的清秋节和咸阳古道,是秋季和西行。春秋可以代表四季,东西两个方向可以概括自长安的出行与送别,所以适用于在长安绝大部分送别宴上表达离别和相思之情。词中没有明写思妇的长期孤独和相思苦,而从“箫声咽”暗用弄玉美满的爱情来反衬楼中思妇的追求和悲苦,又用清秋节时的乐游原与行人音信断绝相衬照,突出她的殷切的盼望和感伤。词中的箫声、秦楼、梦断、明月、柳色、霸陵、乐游原、咸阳古道等意象,都融注离别的愁苦,结章二句的意象,又从个人感伤浑合人生社会的兴亡感慨,具有丰富的内涵,悲怆凄凉余韵无穷。全词意境博大开阔,含寓深婉,意象的跳跃性大,句与句之间的联结,不是靠语言,而是靠韵律。清刘熙载《艺概》将此词与杜甫《秋兴》相比,王国维更盛赞说:“太白纯以气象胜,‘西风残照,汉家陵阙’,遂关千古登临之口。”

忆秦娥

李白

箫声咽,秦娥梦断秦楼月。秦楼月,年年柳色,霸陵伤别。 乐游原上清秋节,成阳古道音尘绝。音尘绝,西风残照,汉家陵阙。

有人统计由唐至元文人词中《忆秦娥》一调,发现用调名本意的只有李白,故推断李白《忆秦娥》必为始辞,“娥”属方言,是秦晋间对美女的称谓(扬雄《方言》)。

一起即写箫声,箫之为乐,其声出于深孔之中,幽幽咽咽,清深有过于长笛。故前人称之洞箫。善状箫声者,莫过于苏东坡:“客有吹洞箫者,其声呜呜然,如怨如慕,如泣如诉,余音袅袅,不绝如缕,舞幽壑之潜蛟,泣孤般之嫠妇”,“嫠妇”与“离妇”,实有同情。着一“咽”字,便尽得箫声之神。继而写到“秦娥梦断”,梦断犹言梦醒,但一字之别,意味全殊,盖“断”者中断,含有惊梦之意。进一步可以追问,秦娥当夜所梦为何,词人不予道明,读者也是可以猜想的了。

“秦楼”是说长安的某座楼,而非指“秦氏楼”“箫声咽”是秦娥惊梦的原因,同时又是秦娥梦断后听到的声音;“秦楼月”则是秦娥梦断后看到的景色。箫声和月色,彼此间有一重相得益彰的关系,月下的箫声胜于一般的箫声,有箫声的月色胜于一般月色,故杜牧之诗云:“二十四桥明月夜,玉人何处教吹箫。”这样的声色搭配无疑使此词境界具有一种迷幻之美。再进一层,须知有一个本地与箫声有关的美满夫妻的故事——秦穆公小女与萧史双双成仙的故事,反形之下,益增思秦娥的怀想;而“秦楼月”亦即“床前明月”则是专与离人作对的景色,此时此夜,秦娥何以为情,词人未予明点,读者可以会得。在音情上,值得注意的是“秦”字三出,“秦楼月”的重出,作为始辞来说,这里的重叠则完全是出于意匠的经营。“秦”字是一个发音较重的舌齿音,它的三叠,与“举杯消愁愁更愁”的“愁”字三叠,音情之妙正所谓“语不涉己,若不堪忧”,是异曲同工的。忧从何来?来自惊梦,和惊梦后的箫声,月色;来自从梦境回到现实。什么现实?“年年柳色,霸陵伤别”——自从当年与那人在霸桥折柳话别,以后年复一年,是只见柳色不见人了。霸陵是汉文帝陵,在长安城东七十里,因山为藏不复起陵,就其水名(王粲《七哀》“南登霸陵岸,回首望长安”),近有霸桥,为长安士人折柳送别之所。

此词在结构上的特点是过片处不是紧接上文,而是采用推开的写法:箫声不见了,月色不见了,连秦娥也一并不见了。那个梦一般的月夜,就象梦一样消失了得干干净净。读者面对的是另一番情境;时间——清秋佳节,地点——长安东南高地乐游原,人物和情景——没有,留给读者去想。乐游原又称杜原,汉宣帝在此筑陵,故又称杜陵,其东南十馀里有小陵为许后葬处,称少陵乐游原居京城最高处,四望宽敞,在唐时为登览胜地,解此,则“乐游原上清秋节”当指重九佳节无疑,此时乐游原上,满是长安士女,热闹的气氛一直维持到黄昏(乐游原上的日落景观是非常吸引人的)。与这一番热闹形成强烈对照的,是西行的大路的冷清(“咸阳古道音尘绝”),和沿途汉陵的冷清(“西风残照,汉家陵阙”)——原来汉帝诸陵,如高祖长陵、惠帝安陵、景帝阳陵、武帝茂陵,都在长安与咸阳之间。末二句人联想到李商隐登乐游原所写的“夕阳无限好,只是近黄昏”,词中所写也是黄昏登原时所见:西行的道路在早上是车马喧阗的,但黄昏时分则不见行人,而本来就静悄悄的陵墓,在西风残照之中,更见寂寞凄清。这里,第一个把“古道”“西风”“残照”这些衰飒的意象构成一种最佳组合,来表现一种感伤的意境,为元人马致远“万中无一”的小令《天净沙》所本。词的客观情景中包含的意味很长,那西行的大道,不知送走了多少征人,“万里长征人未还”——而乐游原上的长安游人该有多少这样的家属啊,面对“咸阳古道音尘绝”的景色,他们在想什么呢?就在这里,读者发现上下片词情的联系,发现上片的秦娥怨,在这里得到了呼应和延伸;上片所写的离伤的内涵,在这里得到丰富和发展。进而,词人不限于一时离伤,而把它上升为古今情,上升为历史的感伤和人生的感伤:“音尘绝,西风残照,汉家陵阙”。在词中,这样的绝大感慨是很少见的,“篇终接浑茫”(杜甫)、“心事浩茫连广宇”(鲁迅),此词足以当之。读罢亦有天地茫茫,何处是归程的感觉。所以徐士俊《古今词统境》评曰:“悲凉跌宕,虽短词中具长篇古风之意气”,王国维《人间词话》:“寥寥八字,遂关千古登临之口。”“关口”,就是免开尊口,可以观止。

此词上片写中夜梦回的秦妇之怨,意境朦胧、深曲、伤感、缥缈;而下片写黄昏登览的长安士人之怅望,意境开阔、悲凉、雄浑、慨慷。上片则近温庭筠《瑶瑟怨》(冰簟银床梦不成,碧天如水夜云轻。雁声远过潇湘去,十二楼中月自明),下片则近李商隐《登乐游原》将两种具有不同美感而又彼此联系的意境合而为篇,成为主旋律相同而又形成变奏的两部曲,无疑大大提高了词的境界,深化了词的内涵。

这首词在艺术表现上最值得注意的,一是在时间和空间上具有很大的跳跃性:年年柳色似乎暗示春景,而下片则明点秋令;霸陵在长安东,而乐游原在长安东南,咸阳古道在长安西北。似乎结构很散漫,使初读者不易找到它的中心。二是最大限度地发挥了音律的作用:词中场景不断转换,而并不流于散漫,除了潜在的意脉,其主要原因还在于声韵。此调句句入韵,一韵到底,而两片的中间都有三字句(“秦楼月”、“音尘绝”)部份地重复着上句,这种重复在意义上并不必要,但在音调上是需要的,对上句尽了和声的作用,同时逼出下一个韵脚来,以唤起新的情绪、新的意念,这里面充满神韵,有如串连起珍珠之红线。这是一种纯歌曲的作法,它使声音的作用,在词中占有了举足轻重的地位。

《忆秦娥》

唐·李白

箫声咽,秦娥梦断秦楼月。

秦楼月,年年柳色,灞陵伤别。

乐游原上清秋节,咸阳古道音尘绝。

音尘绝,西风残照,汉家陵阙。

【注释】咽(yè):声音断续低沉。秦:长安一带。古属秦国。娥:美女。断:中断。这里指梦醒。灞(bà)陵:长安(今陕西西安)东郊汉文帝的陵墓。附近有灞桥,是古人折柳送别的地方。乐游原:在今陕西西安南,是当时登高望远的游览胜地。清秋节:即农历九月九日重阳节。古人此日有登高等习俗。咸阳:秦朝都城。在今陕西西安西北。音尘:音信和踪迹。西风:秋风。陵阙(què):皇帝的坟墓和宫殿。

【大意】一缕呜咽的箫声飘入孤寂的高楼,惊醒了梦中的秦娥。望着窗外如水的月光,听着悲凉的乐音,她不由得想起今年春天离别时的情形:一年一度的春风吹绿了长安郊外的杨柳;在那令人伤心的灞桥边,她折下柔嫩的柳枝与亲人依依惜别! 如今春去秋来,已是重阳佳节,乐游原上登高赏玩的人们兴高采烈;而她却孤独地望着咸阳古道,盼着亲人的消息。可从晨曦(xī)初露到夕阳西下,依旧音讯全无;只有那昔日庄严辉煌的帝王陵墓和宫殿,伴随着萧瑟秋风,默默地掩映在落日的余晖中。

何小宛 主编.中学生古诗古文阅读辞典.上海:上海辞书出版社.2013.第46页.

忆秦娥

赠前朝宫人琵琶色兰兰

恨凝积,佳人薄命尤堪惜。尤堪惜,事如春梦,了无遗迹。人生适意无南北,相逢何必曾相识?曾相识,恍疑犹览,内家图籍。

耶律铸是前朝金廷旧臣耶律楚材之子。父楚材仕元任中书令,乃马真皇后称制后怀忧以终。其时铸二十三岁,嗣领中书省事,后官至中书左丞相,至元二十年(1283)被罢免,没收半数家产,徙居山后(今山西、河北两省内外长城之间地区)。正是这样的身世和经历,使他对前朝宫人琵琶色兰兰,怀有特别深挚的情感。

“色”是古代教坊乐工的分类。宋吴自牧《梦粱录》卷二十“妓乐”云:“散乐传学教坊十三部,唯以杂剧为正色。……色有歌板色、琵琶色、筝色、方响色、笙色、龙笛色、头管色、舞旋色、杂剧色、参军等色。”兰兰就是金廷教坊“琵琶色”中弹唱琵琶的宫女。金亡后,她流寓宫外,历尽人间沧桑。词人聆听她弹唱前朝遗事,感慨系之,遂以词相赠。

起笔“恨凝积”,破空而来,突兀而起。人们不禁疑窦环生:谁之“恨”?“恨”什么?为何“恨”?“恨”又何以“凝积”?次句“佳人薄命尤堪惜”,一语道破:恨者是“佳人”,天生丽质,绰约丰姿,然而“眉角眼梢都是恨”,满腔的怨恨“凝积”在眉眼之间。这么一个绝色佳人,何恨之有呢?词人点出“薄命”,她恨的是多灾多难的命运。宋苏轼曾感叹说:“自古佳人多薄命。”(《薄命佳人》)这位佳人误入宫中,以弹唱琵琶供奉宫廷贵族,已自深深不幸,加之身逢亡国,流寓四方,更是苦不堪言。这境地,叫她如何不恨?身世之恨,亡国之恨,恨恨交加,又怎能不在心头凝聚郁积?一个弱女子,在命运的摆布下,备尝人间艰辛,词人不由得深深叹息:“尤堪惜”!佳人堪惜,薄命佳人尤堪惜。这发自肺腑的心声,表达了词人对受压迫受凌辱的下层社会妇女的深切同情。“尤堪惜,事如春梦,了无遗迹”,结三句凄楚,令人黯然神伤。“尤堪惜”三字复唱迭出,对“佳人薄命”再致惜意,同时也对“事如春梦,了无遗迹”深表惋惜。琵琶宫女弹唱的前朝旧事犹如春梦一般全无踪迹,一种怅然若失的恋旧情愫表现得淋漓酣畅。宋苏轼诗云:“人似秋鸿来有信,事如春梦去无痕。”(《正月二十日,与潘、郭二生出郊寻春,忽记去年是日同至女王城作诗,乃和前韵》)这里化用苏诗,而突出“了无”,情致更加沉郁。

过片“人生适意无南北,相逢何必曾相识”,即事抒情。“人生适意无南北”句,反用宋王安石《明妃曲》“君不见咫尺长门闭阿娇,人生失意无南北”语。王诗谓,昭君失意,出塞远嫁匈奴;阿娇失宠,废居长门宫,可见人生失意并不以地域的南北为转移。词人反用其意,谓人生适意也不分南北。“人生适意”,语出《世说新语·识鉴》:“张季鹰(翰)辟齐王东曹掾,在洛见秋风起,因思吴中菰菜羹、鲈鱼脍,曰:‘人生贵得适意耳,何能羁宦数千里以要名爵!’遂命驾便归。”词人寄语兰兰,人生不取决于地域的南北,贵能顺心适意。“相逢何必曾相识”,语出唐白居易《琵琶行》:“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识?”兰兰是前朝宫女,词人是前朝旧臣之子,自然同病相怜,一见如故。金亡时,词人在元廷,其年十六,亡国之痛也曾隐隐藏在他心中。如今聆听前朝宫女弹唱前朝旧事,又怎能不动恻隐之情呢?这两句,一用戎服乘马、手提琵琶出塞的王昭君事,一用“十三学得琵琶成,名属教坊第一部”的琵琶女事,恰合琵琶色兰兰的身份,可谓深稳贴切。结三句“曾相识,恍疑犹览,内家图籍”,抒写聆听琵琶的感受。前朝宫女谙熟前朝宫中旧事,是历史的见证人。她所唱的前朝事,词人都似曾相识。听着听着,词人竟怀疑自己还在浏览内宫的图画和书籍了。

词家多以景寓情。这首词却专以情语取胜,情致深挚动人。词中剪裁前人成句,或一字不易,或略加增削,或正用其旨,或反用其义,均深稳妥切,融化不涩,尤见熔铸之功。

忆秦娥

- 原文

- 拼音

- 繁体

- 《忆秦娥》.[唐].李白.箫声咽,秦娥梦断秦楼月。秦楼月,年年柳色,灞陵伤别。乐游原上清秋节,咸阳古道音尘绝。音尘绝,西风残照,汉家陵阙。

- 《 yì qín é 》《 忆 秦 娥 》.[ tánɡ ]. lǐ bái..[ 唐 ]. 李 白 .xiāo shēnɡ yān , qín é mènɡ duàn qín lóu yuè 。箫 声 咽 , 秦 娥 梦 断 秦 楼 月 。qín lóu yuè , nián nián liǔ sè , bà línɡ shānɡ bié 。秦 楼 月 , 年 年 柳 色 , 灞 陵 伤 别 。lè yóu yuán shànɡ qīnɡ qiū jié , xián yánɡ ɡǔ dào yīn chén jué 。乐 游 原 上 清 秋 节 , 咸 阳 古 道 音 尘 绝 。yīn chén jué , xī fēnɡ cán zhào , hàn jiā línɡ què 。音 尘 绝 , 西 风 残 照 , 汉 家 陵 阙 。

- 《憶秦娥》.[唐].李白.簫聲咽,秦娥夢斷秦樓月。秦樓月,年年柳色,灞陵傷別。樂游原上清秋節,咸陽古道音塵絕。音塵絕,西風殘照,漢家陵闕。

- 译文

- 注释

- 诗评

- 【大意】一缕呜咽的箫声飘入孤寂的高楼,惊醒了梦中的秦娥。望着窗外如 水的月光,听着悲凉的乐音,她不由得想起今年春天离别时的情形:一年 一度的春风吹绿了长安郊外的杨柳;在那令人伤心的灞桥边,她折下柔 嫩的柳枝与亲人依依惜别! 如今春去秋来,已是重阳佳节,乐游原上登 高赏玩的人们兴高采烈;而她却孤独地望着咸阳古道,盼着亲人的消息。 可从晨曦(xī)初露到夕阳西下,依旧音讯全无;只有那昔日庄严辉煌的帝 王陵墓和宫殿,伴随着萧瑟秋风,默默地掩映在落日的余晖中。

【译】孤独的秦娥从梦中惊觉,耳边箫声如泣幽咽,眼前是一轮清冷明月。呵!映照我楼头的明月呵,你也映照着年年灞陵的绿柳——当年就在这里折柳伤别!乐游原上又是清秋时节,而那古老的咸阳道上呵,却音讯断绝。呵!音讯全绝呵,唯有西风不歇。残阳如血,伴着汉代古老的陵阙。 - 1.秦娥:据《列仙传》:春秋时有萧史者善吹箫,作凤呜声。秦穆公以女弄玉嫁之。一夕,夫妇楼头吹箫,引来凤凰,载二人仙去。是楼相传称秦楼。此处秦娥,泛指长安女子。2.灞陵:长安东郊汉文帝墓侧有灞陵桥,桥畔栽柳。汉唐以来,送人东行,常至此折柳以赠,示惜别情意。3.乐游原:位于长安东南郊,登上可以望长安全城,为当时的游览胜地。

- 【集评1】 宋·黄升:“(《菩萨蛮》、《忆秦娥》)二词为百代词曲之祖。”(《唐宋诸贤绝妙词选》卷一)清·刘熙载:“梁武帝《江南弄》、陶宏景《寒夜怨》,陆琼《饮酒乐》、徐孝穆《长相思》,皆具词体,而堂庑未大。至太白《菩萨蛮》之繁情促节,《忆秦娥》之长吟远慕,遂使前此诸家悉归环内。”又:“太白《菩萨蛮》、《忆秦娥》两阕,足抵少陵《秋兴》八首。想其情境,殆作于明皇西幸后乎?”(《艺概》卷四)近代·王国维:“太白纯以气象胜。‘西风残照,汉家陵阙。’寥寥八字,遂关千古登临之口。后世唯范文正之《渔家傲》、夏英公之《喜迁莺》,差堪继武,然气象已不逮矣!”(《人间词话》卷上)

【集评2】

此词与《菩萨蛮》被尊为“百代词曲之祖”(宋人黄升语)。六朝时如梁武帝之《江南弄》,陶宏景之《寒夜怨》已具词体,却未具词势,“而堂庑未大”,到太白“《菩萨蛮》之繁情促节,《忆秦娥》之长吟远慕,遂使前此诸家悉归环内”(清人刘熙载《艺概》卷四)。

【集评3】

- 赏析一

- 赏析二

- 赏析三

- 【鉴赏】

呜咽的箫声把秦娥从梦中惊醒,一钩残月斜映在窗前,冰冷的残月令她黯然销魂、顾影自怜。葱绿的柳色勾起她对往事的回忆…… “咽” 字,传尽了箫的神韵;“断” 字,演绎了忽然惊觉、猝然张目的意态。由此可见,作者选字之 铮铮、寄情之忒忒。作者以比拟的手法,托秦娥抒写情怀,把直观的感情与景色浑融在一起。上阕由秦娥的忧愁写开,纠葛在个人的离别悲伤之中。下阕过渡到历史的忧愁,出现了较大的跌宕。作者撇开先前的主人公,直接把自身融入画面中,以表达个人强烈的苦思与追求。古道悠悠,音尘杳然,繁华、奢靡……全都灰飞烟灭,只剩下萧瑟的西风、如血的残阳相伴着古代的陵墓。词人通过咸阳古道、汉代陵墓的掇取,进入了历史的反思——盛与衰、古与今、悲与欢的反思。“西风残照,汉家陵阙” 造成了一种悲壮沉痛的历史消亡感,填塞在读者的心头。这篇千古绝唱,句句自然,字字锤炼,沉声切响,掷地有声,而抑扬顿挫,法度森然,无一字荒率空浮,无一处逞才使气。词境于清丽哀婉中,自见雄浑壮阔。此词是词史上突起的高峰,是一个绝大的文学奇迹,开了宋代词家格调。 - 中国古典诗歌擅长于创造一种整体的情感氛围。它或直接表现,或通过景物映衬, 传达抒情主体的心理感受。盛唐诗人李白的这首词,就是用环境与事物作媒介,造成一种情感氛围,以纤细缠绵的韵律和一唱三叹的形式, 表达古代女子面对人去楼空的苦恼意识和悲凉之感。“忆秦娥”是中国古典诗词中的一种词牌名称。诗人们常运用它表现离愁别恨之类的哀伤情感。伤别作为行为的一种和情感的一翼,需要选择特定的场所,并纳入特殊的素材之中,才能使抒情气氛表现得更加浓重。在这首词里,李白用中国文学传统中象征悲凉之鸣的 “箫声”起首,将泛指古代长安女子的 “秦娥”,置于人去楼空的伤感环境,而且置于 “灞陵”的古来惜别之地。“灞陵”是汉武帝的陵墓,位于长安东南、灞水之滨,有一条横跨灞水两岸的灞桥,四周柳树茂密, 自然而然地成为中国古代送别从长安启程向东的远行人的一个场所。伤别者则是多情的秦川女子。年年柳色青青,却又岁岁梦断楼月;纵有长安风景区之一的乐游原上的清爽秋阳,却失去了亲人温謦的笑貌音容。风景依稀如同往年,人去楼空音踪绝迹,这一强烈的映衬对比, 在 “伤别”而又 “音尘绝”的氛围之中, 表现出一种无穷的悲怆和人生的感慨。诗的要素是思想感情而不是故事情节。箫声,楼月, 柳色, 清秋, 古道, 音尘, 西风, 残照, 陵墓等等, 都作为媒介物, 一环扣一环地从属于情感的旋律,层层递进着。中间的 “秦楼月”和 “音尘绝”,用了复沓的句法,也是更有利于反复咏叹内心的哀伤。不过,这种哀伤的思想感情可以专指一人,更可以理解为泛指人生的共感经验。因为在这首词里,李白并没有说明是哪一位秦娥为谁而伤别, 而是采用了作为惜别的象征的灞陵。年年柳色,但见楼月连同浩浩流去的灞水,通向西风残照着的汉园陵墓,也就赋予这种伤别一去不回头的属性,暗示着人世间离愁别恨的永恒性。这样, 《忆秦娥》就具有一种永恒的情感因素,即经过诗人特殊组织的意象,使有限的人生经验提升为无限的幽思境界, 为世世代代所传颂。

- 唐崔令钦《教坊记·曲名表》记载开元、天宝间教坊所奏乐曲,有《菩萨蛮》而无《忆秦娥》之名。现传敦煌歌辞中,也不见有《忆秦娥》调。在五代和北宋前期,曾用《忆秦娥》一调作词的,可以找出有冯延巳、张先、欧阳修三家。但他们三人所作的《忆秦娥》,与所传李白此词,在句法声律上彼此迥异。如冯延巳《忆秦娥》: “风淅浙,夜雨连云黑。滴滴,窗外芭蕉灯下客。除非魂梦到乡国,免被关山隔。忆忆,一句枕前争忘得。”张先《忆秦娥》: “参差竹,吹断相思曲。情不足,西北有楼穷远目。忆苕溪,寒影透清玉。秋雁南飞速。菰草绿,应下溪头沙上宿。”从冯延巳、张先、欧阳修所作来看,他们三人似乎都不知道在他们之前已有李白的这首《忆秦娥》。最早以这首《忆秦娥》归于李白的,是北宋后期的李之仪。他的《姑溪居士文集》卷四十五有一首《忆秦娥》词,自注: “用太白韵。”大约就在这时,传为李白所作的这首《忆秦娥》也得以传世。毛滂的《东堂词》中,并以《忆秦娥》与《秦楼月》判为二调,其《忆秦娥》仍依冯延巳体,《秦楼月》方用当时初传的李白词体。南宋初邵博《河南邵氏闻见后录》卷十九,记载了传为李白的这首《忆秦娥》的全文。此后作《忆秦娥》者,就拟用此体,而冯延巳、张先等诸体尽废。学术界对于传为李白的这首词,同前面一首《菩萨蛮》一样,仍在继续考证求索。王国维《人间词话》评此词结句“西风残照,汉家陵阙”曰: “寥寥八字,遂关千古登临之口。后世惟范文正之《渔家傲》,夏英公之《喜迁莺》,差足继武,然气象已不逮矣。”这种“气象”,我们曾在盛唐诗人那里看到过。不过这首词中的“气象”,与人们常说的开元时代的“盛唐气象”,已有很大的不同。“盛唐气象”博大,深厚,意境开阔,气韵沉雄,这首词则还带有一种悲凉之气,所以胡应麟说这首词“气亦衰飒”,反映了唐王朝衰败的气运。假如这首词确为李白所作,有可能作于天宝后期,词人以比拟的手法,托秦娥抒写情怀,把直观的感情与意象浑融在一起,上阕由个人的忧愁写起,下阕过渡到历史的忧愁。这首词不象《菩萨蛮》那样由客观景物的渲染过渡到人物内在感受的描摹。它一开始就写出人物内心情态:呜咽的箫声把秦娥从梦中惊醒,一钩残月斜映在窗前。梦虽断了,她似乎还沉浸在梦境中,与情人欢会。可是,眼前只有冰冷的残月陪伴着她。唉,多少个这样的月夜,使她黯然消魂,顾影自怜。于是,下面转入对“灞陵伤别”的回忆。《雍录》载:“汉世凡东出函、潼,必自灞陵始,故赠行者于此折柳为别。”柳色绿了,一年复一年,而伊人依然远隔一方,只有那呜咽的箫声,冰冷的残月陪伴着消瘦的倩影。这实际上是作者以秦娥对情人的思念来表达内心对某种事物的苦思与追求。这种苦思与追求是执着的,然而又是没有结果的。词的上阕纠缠在个人的悲欢离合中,下阕似乎比拟手法已不能满足感情的表达了,词人撇开先前的主体,直接把自身融入画面之中,出现了较大的跌宕。换头处突兀地以“乐游原上清秋节”起。是清秋节佳侣如云的狂欢时节,主人公却茕茕孑立在西风残照之中,“此身饮罢无归处,独立茫茫自咏诗”(杜甫《乐游园歌》)。此时,个人的忧愁完全被抛开了,已融入了对历史的忧愁之中。词人通过对秦、汉那样赫赫王朝的遗迹——咸阳古道、汉代陵墓的掇取,从而进入了对历史的反思。古道悠悠,音尘俱杳,繁华、奢侈、纵欲……一切都消失了,只剩下陵墓相伴着萧瑟的西风和如血的残阳。作者是在凭吊秦皇汉武吗?不,他是在反思历史和现实。这里交织着对古与今、盛与衰、悲与欢的反思。词人固然没有正面写唐王朝的苟且偷安,但有了“乐游原上清秋节”一句就足够了,它自然使人想到天宝后期唐明皇穷奢极欲和狂欢极乐的情景。当时有谁能从中看到潜在的危机呢?秦代、汉代过去了,这里剩下悠悠古道和汉家陵墓,面对着西风残照,这是遗迹,也是实景。这“西风残照,汉家陵阙”的实景,必然联系到唐王朝的未来。于是,过去、现在、未来的界限被取消了,浑融在一起,一种悲壮感,填塞在人们的心头。这是对历史反思的结果,个人的忧愁已被取代,或只作为陪衬。是啊,在这种历史的忧愁中,个人的忧愁又能算得上什么呢?

忆秦娥

一股浓烈的芬芳之气,吸引了人们的注意力。顺着香气飘来的方向一看,酒桌前有一位如花似玉的漂亮女子。从嗅觉闻香到眼中见美人,作者在尽量积极地调动人们的感官去欣赏、体验词中的这位歌女的美丽动人。她确实长得像花一样鲜艳,像玉那般晶莹。你看她头上戴的首饰,都是极贵重、极讲究的:翠绿色的翠翘,好像是翠鸟尾上长长的羽毛,金灿灿的凤凰就像要展翅翱翔一样。“翠翘”、“金凤”都是富贵人家妇女才用的名贵首饰。看她这个歌女的梳妆打扮,一派富贵气象,简直是皇宫里人的模样。

上片刻画了一个美丽歌女的形象。词的脉络清晰可见:先从远处写起及于近处,由虚的写起达于实处;又从整个如玉的人,分写其戴的首饰,最后又一笔收束,给人一个完整的美的印象。

外表的描写仅仅是一个必要的基础,还不是终极目的。由表及里,从外入内,直写到人物的心灵深处,才算好作品。这首词的作者努力朝这个方向用笔,下片即写这位歌女的性情、追求和愁怨。

她也和许多女孩子一样,爱娇害羞。漂亮女孩的娇羞之态总是更惹人喜爱的。每当她撒娇或含羞时,总好把弯弯的双眉紧紧地皱起来,憨态可掬,令人怜爱。她和许多青春期的姑娘一样,也在心中憧憬着幸福的爱情。她渴望爱情,期待着有人爱她、想她、疼她、惦记她。于是她演唱的歌曲似乎只有一首,那就是《相思曲》! 《相思曲》成了她的保留节目,因为她唱出了心声,唱出了真情。日也相思,夜也相思,今天相思,明天还相思。日日夜夜,年复一年,无尽的 《相思曲》,诉不尽的相思情,偿不了的相思愿,也伴着她流不尽的相思泪。思念,失望; 失望,更思念。天长日久,她的 《相思曲》中一声声传出的好像是哀怨,好像是悲愁。“怨红愁绿”,这尾句真含蓄得妙不可言。歌女的生涯,卖唱陪笑,其环境即是灯红酒绿。她那么美丽,那么会打扮,那么歌喉婉转,那么楚楚动人,又那么盼望着有个心上人,怎么会唱来唱去,生起怨愁?歌女被凌辱的身份,低贱的地位,使她几乎与爱情幸福无缘!这怎能不使她 “怨红愁绿”!可她又怎能摆脱这种 “樽前”陪笑的处境呢?

上片将这位歌女高高托起,看起来岂止是大家闺秀,俨然是皇帝的公主,光彩照人。可是下片又在一声声 《相思曲》中还原其本来身份、地位,实实在在落下来,落在怨与愁之中。前后强烈对比,加强了艺术感染力,令人感慨不已。

忆秦娥

毛泽东

娄 山 关

西风烈,长空雁叫霜晨月。霜晨月。马蹄声碎,喇叭声咽。 雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。从头越。苍山如海,残阳如血。

《忆秦娥(娄山关)》是毛泽东小令中的神品。1935年1月红军占领遵义,中央政治局召开了具有重大历史意义的遵义会议。最初长征的计划是向四川泸州、宜宾之间渡江,击灭刘湘,在川西建立根据地。但蒋介石发现了这一行军意图,着川军重兵把守江岸,红军遂改战略,掉头东进,重占娄山关、遵义城,歼灭敌军两个师。抢夺娄山关的战役发生在2月25日。词是后来追写的。

诗词之妙在于以兴会为宗,不以实录为贵,而毛泽东此词亦重在抒情。可以说它有两个背景。小背景是重过娄山关,那只是长征路上的一次战役而已;大背景则是遵义会前后的历史风云。不了解这段历史风云,也就很难懂透这首词。在从江西撤退之前,中共党内领导权主要操纵在共产国际代表李德和博古手中,尽管毛泽东资格很老、功劳很大,但他对中国革命持有独到的(后来被证明为唯一正确的)见解,被讥为“山沟里的马列主义”而遭到排斥。第五次反围剿的军事冒险中,李德、博古等人把苏区地盘和战士生命作赌注一次次输光,最后不得不退出江西根据地,只剩下长征一条路。遵义会议之后,毛泽东才掌握了实际指挥权。娄山关之战是第一个捷报,它使红军摆脱了长征开始以来乌云压顶的沉闷情绪。但这只是万里长征第一步,摆在眼前的困难不知比顺利大多少倍。《忆秦娥》就形象地概括了毛泽东和红军当时的心境。

南方有好多个省冬天无雪,或多年无雪,而只下霜,长空有雁,晓月不甚寒,正象北方的深秋(毛泽东语)。词中呼啸的西风、凛冽的严霜、嘹唳的雁声、清冷的月光,一系列肃杀的意象构成寒意逼人的悲怆境界,艺术地再现了严竣的现实环境,它使人神情警觉而头脑清醒。“马蹄声碎,喇叭声咽”,写的并不是冲锋陷阵、万马奔腾、军号嘹亮的壮丽场面。当时红军没有骑兵部队,骡马也不多。“马蹄声碎”是不多的马匹在行军的山路上踏出的细促清脆的声音,适增苍凉悲怆之感。“喇叭声咽”不是人为地压低号声,而是“霜重鼓寒声不起”(李贺),虽是冷湿的空气使然,所谓“春阴咽管弦”,亦适增苍凉悲怆之感。总之情绪并不轻松,这应是革命受挫以来的实感。过片音情稍稍振作,“雄关漫道真如铁,而今迈步从头越”,词句妙在既有两过娄山关的字面意义,又具有更深一层的象征意蕴。有乐观自信——那是属于战略上的,也有严肃郑重——那是为现实所决定的,字字都有份量,掷地有声,写出冲决悲凉霜风的大乐观,是“天行健,君子以自强不息”,是百折不挠、失败了再干的大勇。写出沉重的乐观,己属难能。而词的结尾复于乐观后结以沉重,更为不易。“苍山如海,残阳如血”,如画之句,其意则画图难足。这两句据作者说也是在战争中积累了多年的景物观察,一到娄山关这种战争胜利和自然景物的突然遇合,便得如容易。又诚如毛泽东本人所说:正确路线的确立,付出了何等大的代价!而前进的征途中还会有障碍,严酷的斗争中还会有流血牺牲。“苍山如海,残阳如血”,还使人想起元曲中关汉卿大手笔:“水涌山叠,年少周郎何处也?不觉的灰飞烟灭!可怜黄盖转伤嗟,破曹的樯一时绝,鏖兵的江水由然热,好教我情惨切!这也不是江水,二十年流不尽的英雄血!”(《单刀会》)“残阳如血”也含蓄着历史反思,而反思历史教训,增加了词情的深度。全词没有一句概念化的议论,极度融情于景,可谓“篇终接浑茫”。

忆秦娥

湖天阔,清湘望断三更月。三更月,猿声是泪,鹃声是血。

曲终数点烟鬟没,此间自古离愁窟。离愁窟,几丛斑竹,临江犹活。

黄仲则于乾隆34年(1769 )冬天到达湖南。他凭吊了汨罗江畔屈原、贾谊的祠堂,登临衡山,观赏了南岳风光。名胜古迹,振奋了诗人雄奇的意气,也引发诗人无限慨叹。虽然谒见了湖南观察使王太岳,但并未找到安身之地。终于在第二年春末夏初,怀着忧伤心情,“浮洞庭,由大江以归”。即将离开湖南时,面对浩浩洞庭,诗人写下了这首词。

洞庭湖烟波浩渺,水天相接。正如诗人在《洞庭行赠别王大归包山》中所云: “洞庭一泻八百里,浮云贴天天浸水。”词限于句式,仅用“湖天阔”三字,概括了这种境界。“清湘望断三更月”,诗人极目回望经过的湘水,依依不舍。“三更月”,言凝望之久,清凉的月光也给人凄凉之感。“猿声是泪,鹃声是血”,形容伤感之极。《水经注·江水》有“巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳”的名句,从此猿鸣与眼泪结下了不解之缘。《华阳国志》谓蜀帝杜宇化为杜鹃,声声哀鸣,乃至流血。白居易《琶琶行》把两者合而为一: “其间旦暮闻何物?杜鹃啼血猿哀鸣,”猿声鹃声,血泪和流,是古代文学表示悲伤的典型事物。上片泛写伤感,下片点明离愁。

“清湘望断”,在久久的凝视中,浮现出湘水女神的形象。屈原《远游》云: “使湘灵鼓瑟兮,令海若舞冯夷。”湘灵鼓瑟成了人们神往的情景。唐代诗人钱起《省试湘灵鼓瑟》,对此作过描摹,其著名的结句为“曲终人不见,江上数峰青。”这里的“曲终数点烟鬟没”,略作变化,曲终人杳,神女隐于湘水之中。烟鬟,指妇女鬓发,借指神女,喻其风神。“数点”,影影绰绰,不甚分明的样子,托出神妙气氛。湘水女神相传是大舜妻子娥皇、女英两姊妹。舜南巡不返,葬于苍梧之野,娥皇、女英思念不止,泪下沾竹,成为斑竹(见任昉《述异记》)。因此,“此间自古离愁窟”,娥皇姊妹与舜的生离死别成为千古悲剧,现在尚有“几丛斑竹,临江犹活”可证。用一个“活”字说明它曾惹起古今多少黯然销魂之感。

韩愈《送惠师》云: “斑竹啼舜妇,清湘沉楚臣”。可以视为黄仲则构思这首词的依据。于是我们联想到“清湘望断”应该包含对屈原的怀念在内。下片“几丛斑竹”,从写实看,是“清湘望断”的情景,从意义上说,由屈原而及其作品中的“湘灵鼓瑟”。上下片似断犹续,内在涵义相连相接,自然巧妙。

忆秦娥

词牌名。又名秦楼月、双荷叶、蓬莱阁、碧云深、花深深、玉交枝、子夜歌。双调。《钦定词谱》:“此词昉自李白,自唐迄元,体各不一,要其源,皆从李词出也。因词有‘秦娥梦断秦楼月’句,故名《忆秦娥》,更名《秦楼月》。”始见于李白词。

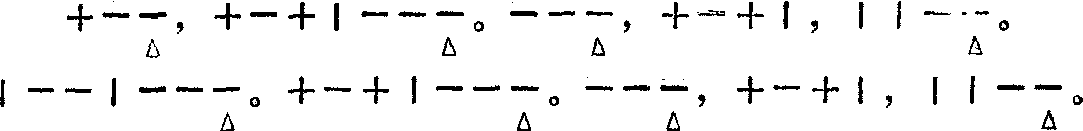

全词上下两片,共10句46字。上下片第一、二、五句押韵,上下片第三句为叠韵,均用仄声韵。上下片第一句的第二字,第二句的第一字,宜用平声字;第三句是三字句,叠上句句尾三字,为定格。常用格体为:

平仄(韵),平仄平平仄(韵)。平平仄(选上句末三字),平仄,平仄(韵)。

平仄平(韵),平仄平平仄(韵)。平平仄(迭上句末三字),平仄,平仄(韵)。

忆秦娥

李白

箫声咽,秦娥梦断秦楼月。秦楼月,年年柳色,霸陵伤别。 乐游原上清秋节,咸阳古道音尘绝。音尘绝,西风残照,汉家陵阙。

此为伤今怀古之作。格调沉郁,寓意深远。上片先写箫声凄咽,当年繁华梦断不堪回首。继而写月色凄迷,灞桥折柳。情景交炼,意境惨淡迷离。下片先写当年极盛之时与地,继而转写古道咸阳,音尘断绝,其悲怆之情宛然可想。结二句俯仰今古,写尽兴衰之感,给人以极阔大、极崇伟、极悲壮的审美感受。

忆秦娥【同义】总目录

忆秦娥子夜歌

忆秦娥

词牌名。又名《秦楼月》、《双荷叶》、《蓬莱阁》、《碧云深》、《花深深》、《玉交枝》、《子夜歌》。双调。《钦定词谱》:“此词昉自李白,自唐迄元,体各不一,要其源,皆从李词出也。因词有‘秦娥梦断秦楼月’句,故名《忆秦娥》,更名《秦楼月》。”始见于李白词。

全词上下两片,共十句四十六字。上下片第一、二、五句押韵,上下片第三句为迭韵,均用仄声韵。上下片第一句的第二字、第二句的第一字,宜用平声字; 第三句是三字句,迭上句句尾三字,为定格。常用格体为:

平(平)仄(韵),(平)平(仄)仄平平仄 (韵)。平平仄 (迭上句末三字),(平)平(仄) 仄,仄平平仄(韵)。

(仄)平(平)仄平平仄 (韵),(平)平(仄)仄平平仄 (韵)。平平仄(迭上句末三字),(平)平(平)仄,仄平平仄 (韵)。

忆秦娥

曲牌名。一名 〔秦楼月〕。南北曲均属商调。字句格律与词牌前半阕同,亦有与全阕同者。北曲用作小令,南曲用作引子。如《清忠谱·泣遣》中第一支曲子即是。

忆秦娥

唐李白的词: “箫声咽,秦娥梦断秦楼月。秦楼月,年年柳色,霸陵伤别。乐游原上清秋节,咸阳古道音尘绝。音尘绝,西风残照,汉家陵阙。”秦娥,指长安的女子。霸陵,汉文帝的陵墓,在长安东郊。附近有霸桥,古人在此折柳送别。乐游原,在长安城东南郊,为当时游览胜地。咸阳,秦建京城于此,在长安西北,西汉帝王陵墓即在其东北、正北、西北一带。此词写秦娥对霸陵离别的回忆,写别后杳无音信,表现出女主人公的离愁别恨。其中的景物描写,即为此而出现。同时,作品的内容实已超出了女子对丈夫的思念,包含着对历史兴亡的感慨。

忆秦娥

唐李白的词: “箫声咽,秦娥梦断秦楼月。秦楼月,年年柳色,霸陵伤别。乐游原上清秋节,咸阳古道音尘绝。音尘绝,西风残照,汉家陵阙。”秦娥,指长安的女子。霸陵,汉文帝的陵墓,在长安东郊。附近有霸桥,古人在此折柳送别。乐游原,在长安城东南郊,为当时游览胜地。咸阳,秦建京城于此,在长安西北,西汉帝王陵墓即在其东北、正北、西北一带。此词写秦娥对霸陵离别的回忆,写别后杳无音信,表现出女主人公的离愁别恨。其中的景物描写,即为此而出现。同时,作品的内容实已超出了女子对丈夫的思念,包含着对历史兴亡的感慨。

- 水晶花是什么意思

- 水晶花是什么意思

- 水晶鉴是什么意思

- 水晶鉴是什么意思

- 水晶障证是什么意思

- 水晶鱼是什么意思

- 水晶鱼是什么意思

- 水暖与通风施工技术是什么意思

- 水暖工程施工维修手册是什么意思

- 水暖维修工是什么意思

- 水曙是什么意思

- 水曲是什么意思

- 水曲柳是什么意思

- 水曲柳是什么意思

- 水曲柳是什么意思

- 水曲柳(Fraxinus mandshurica)是什么意思

- 水曹清暇录是什么意思

- 水月是什么意思

- 水月是什么意思

- 水月庵是什么意思

- 水月灯是什么意思

- 水月观音是什么意思

- 水月镜花是什么意思

- 水有源树有根是什么意思

- 水朝阳是什么意思

- 水朝阳是什么意思

- 水朝阳根是什么意思

- 水朝阳根是什么意思

- 水木业义勇军是什么意思

- 水木两生汤是什么意思

- 水木华滋汤是什么意思

- 水木华滋汤是什么意思

- 水木明瑟是什么意思

- 水木清华是什么意思

- 水木草是什么意思

- 水木草是什么意思

- 水木草是什么意思

- 水朱丸是什么意思

- 水杉(Metasequoia glyptostroboides)是什么意思

- 水村图是什么意思

- 水村易镜是什么意思

- 水来伸手,饭来张口是什么意思

- 水来伸手,饭来张口是什么意思

- 水来土掩,兵到将迎是什么意思

- 水来河涨,风来树动是什么意思

- 水杨丙甙是什么意思

- 水杨木白皮是什么意思

- 水杨木白皮是什么意思

- 水杨枝叶是什么意思

- 水杨枝叶是什么意思

- 水杨柳是什么意思

- 水杨根是什么意思

- 水杨根是什么意思

- 水杨梅是什么意思

- 水杨梅是什么意思

- 水杨梅是什么意思

- 水杨梅是什么意思

- 水杨梅是什么意思

- 水杨梅是什么意思

- 水杨梅根是什么意思