平滑肌píng huá jī

由长纺锤形细胞组成的肌肉。1934年《自然科学辞典》:“【不随意肌】(生)Unstriated muscle: 一名平滑肌。”1934年洪深《电影戏剧表演术》第一章:“那身体内部(脏腑与腺)的平滑肌的看不见的动作,未必不如那看得见的一样重要。”◇不随意肌,曾经还有滑平筋、平滑筋、平滑肌筋、不随意筋、无纹肌、自主肌。

横纹肌←→平滑肌héng wén jī ← → píng huá jī

横纹肌:由许多细长的肌纤维组成、肌纤维上横列着许多明暗相间的条纹的一种肌肉。它的运动受意志的支配。

平滑肌:构成胃、肠、膀胱等内脏、由长纺锤形的细胞组成的肌肉,平滑,没有横纹,它的运动不受意志的支配。

平滑肌smooth muscle

由长梭形、无横纹,行不随意收缩的平滑肌细胞组成的一种肌肉组织。多集合成束或成层,主要分布于一些内脏器官和血管壁,故又称内脏肌。肌细胞长度不一,单个椭圆核中位,胞膜内面和胞质内分别有许多电子致密的三角形密斑与梭形密体,二者皆有肌丝附着。粗、细肌丝不构成肌原纤维。肌膜内陷成若干圆形小泡,无横小管。肌质网发育较差。进行缓慢持久节律性舒缩,还能产生类似结缔组织中的细胞间质。在肌细胞中分化程度较低,再生能力最强。

平滑肌pinghuaji

是由成束的平滑肌纤维组成,构成某些脏器管壁的肌层部分。肌细胞呈长梭形。细胞质中含无横纹的肌原纤维。肌膜薄而不明显,核呈椭圆形,位于细胞中部。平滑肌组织主要分布在消化管道、呼吸管道、泌尿生殖管道及血管等处。淋巴管的肌层亦由平滑肌构成。有的平滑肌细胞排列成小束,如皮肤中的“立毛肌”。胃、肠壁的肌层则由排列成层的平滑肌构成(同一层内细胞平行排列,不同层之间常是交叉排列)。平滑肌纤维不显横纹,收缩有节律性,受植物性神经支配,属于不随意肌。收缩的特点是比较缓慢,但能持久工作,而且细胞较容易拉长。如吃饱了饭的胃,容积就能拉大至空胃的7-8倍。

平滑肌smooth muscle

由成束的平滑肌纤维组成的肌组织叫平滑肌。平滑肌纤维束整齐而规则的排列在一起,根据其所在部位及功能不同,可排列一薄层,亦可排列较厚;可纵行排列,亦可横行排列;在同一器官上亦可有多种排列形式,甚至在同一部分上也分几层而各层排列走行不一,这样适应其不同的生理功能。平滑肌几乎分布于所有消化管道、呼吸管道、泌尿生殖管道、血液和淋巴等管道中,构成其中的肌层。主要受植物神经支配,进行规律的运动。如运动失调,可出现亢进或减退,在临床上可为病理表现。

平滑肌

肌肉的一种。肌细胞呈长梭形,中央有一个细胞核,不显横纹,故称平滑肌。主要分布于内脏器官和血管壁内。它收缩缓慢而持久,不受意识支配,属不随意肌。

平滑肌

是肌组织的一种。主要由平滑肌纤维组成。广泛分布于内脏器官和血管壁。光镜下不呈横纹。其收缩缓慢而持久,不受意志控制,属于不随意肌。

平滑肌smooth muscle

由平滑肌细胞组成,胞体呈梭形,长20~200μm,无横纹。每个肌细胞中只有一个细胞核,呈长而不规则的椭圆形,位于细胞中央。胞质中有粗肌丝、细肌丝,但不构成肌原纤维。肌浆中有密体,肌膜内面有密斑,细肌丝的两端固着在密体和密斑上。此外,肌浆中还有中间丝,对细胞起支持作用。平滑肌多成束或成层地分布在内脏上,故亦称内脏肌。它受植物性神经支配,属不随意肌。

平滑肌

平滑肌细胞主要存在于有腔的内脏壁及血管壁中,控制管腔的口径。一般排列成层,亦有的排列成束 (如立毛肌、睫状肌),还有各别的单个分散于结缔组织纤维中。平滑肌细胞虽可通过有丝分裂增殖(如妊娠子宫),但再生能力一般不强,故创伤时主要通过形成斑痕愈合。

平滑肌细胞的结构 平滑肌细胞一般为梭形,但亦有呈星形(如膀胱壁平滑肌)。细胞长度因所在位置不同而变化很大。最短的仅20μm,如环绕小血管壁的平滑肌;最长的可达500μm,如妊娠子宫的平滑肌; 一般为200μm。

在平滑肌细胞之间有粘合斑(类似于上皮的桥粒)及缝隙连接,把细胞粘合在一起。象心肌一样,在缝隙连接处电阻低,动作电位容易通过此种结构,在细胞间迅速传播。某些平滑肌组织(如子宫)并非每个肌细胞都有神经末梢分布,因而缝隙连接对于这些平滑肌细胞的同步收缩是至关重要的。各平滑肌细胞的肌膜外,除细胞连接的部位,都有过碘酸—Schiff (PAS)反应阳性的基础膜覆盖,并有细的胶原纤维及网状纤维包绕。这些纤维可由平滑肌细胞产生。

平滑肌没有象骨胳肌那样的肌管体系,也没有规则的横管体系。肌膜内陷形成很多小泡,它们与细胞外环境相通,顶口有基础膜覆盖。基础膜不随肌膜伸入小泡。小泡的功能尚不能肯定,可能相当于横管,有贮存Ca2+的作用。肌质网亦不如骨胳肌发达。其所占的体积因各种平滑肌细胞在部位及功能上的不同而异: 在大弹性动脉较多,约占细胞体积的5%;其次为输卵管,占3%;在小肠最少,仅2%。平滑肌中的肌质网亦具有聚积Ca2+的能力。它靠近肌膜沿细胞长轴纵行,并紧靠质膜下小泡,通过其与肌膜及小泡的紧密接触而参与收缩、松弛过程中Ca2+的转移。

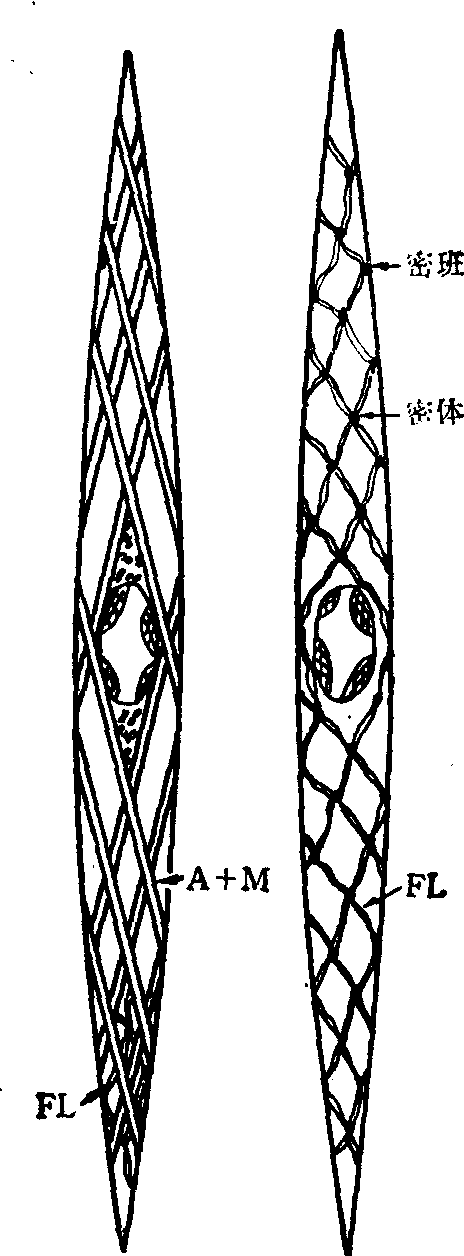

平滑肌细胞的结构(模式图)

(左图)肌动蛋白和肌球蛋白纤维(A+M)的排列。每条纤维从肌膜的一侧伸向对侧。

(右图)10nm丝(FL)的网状排列。FL丝从密斑连到密体再到对侧的密斑。

(引自Stephens NL: TheBiochemistry of SmoothMusche. 1977,p.406)

在平滑肌细胞核附近的肌质中含有一些粗面内质网、游离的核蛋白体及少量高尔基体。在妊娠子宫的平滑肌细胞中这些细胞器增多。此外,尚含有一对中心体,少量糖原颗粒,并偶见脂肪滴。平滑肌线粒体的分布在不同器官及同一器官的不同细胞中变化很大。一般来说,部分存在于核附近,其余在周缘与表面小泡紧密接触,它亦能聚集二价阳离子,参与调节肌质中Ca2+的浓度。线粒体与小泡接触的部位可能就是线粒体与细胞外间隙交换Ca2+的处所。线粒体的大小及数量随年龄及肌肉生理状态而变化,妊娠时子宫平滑肌线粒体的数量巨额增多;而老年动物平滑肌线粒体的密度显著下降。

在肌质中占据主要位置的是肌原纤维,但在光镜下生活状态的平滑肌肌质是十分均一的,看不到纤维和横纹。然而,用特殊染色或经硝酸或三氯醋酸浸泡后,即可见纵行的细纹。这就是平滑肌的收缩装置——肌原纤维。平滑肌的肌原纤维虽有双折射性质,但没有明暗相间的横带。在电镜下,细丝显而易见,因而早为人们所公认,粗丝经特殊固定后,在某些平滑肌(收缩或松弛状态)显而易见,有些则难以辨认。因而,有人认为平滑肌的肌球蛋白仅在收缩时才聚合为粗丝。不管怎样,肌动蛋白及肌球蛋白均可从所有平滑肌细胞中按常规方法提取出来。目前已有越来越多的人接受了这样的观点,即在平滑肌细胞中同样存在着粗、细两种肌丝,由它们之间的相对滑动引起收缩。然而,在平滑肌中粗、细肌丝的排列不象骨胳肌那样具有规则的几何图形,细丝一般不与细胞纵轴平行,而在细胞内斜行。再者,粗、细丝的比例亦有不同,细丝较多。二者的比例为1:10~1:15。此外,平滑肌的收缩装置还有另一特点,即存在两种密体。一种游离于肌质中,呈椭球形或纺锤形,另一种附着于肌膜,为区别起见,有人将后者称为密斑或附着板。细丝起止于密斑,并在游离的密体处聚集起来。无论游离的密体或附着于肌膜的密体都含有α辅肌动蛋白。可见,密体及密斑实际上相当于骨胳肌的Z线(盘),在收缩活动不同的肌肉中其数量不等,例如,在大鼠主动脉平滑肌中较子宫或膀胱中者为多。再者,平滑肌中还存在一种直径为10nm的丝。它从密斑连到密体,再到对侧的密斑。这种丝在平滑肌细胞中形成网,作为细胞骨架起支撑作用并可传播张力。它走行于肌丝之间,但不与粗细丝相连。它不含肌球蛋白及肌动蛋白; 有人报告,其主要成分为骨架蛋白,分子量55 000; 不过亦有人报告其主要成分是一种分子量为150 000的蛋白质(其组成成分很可能象其他细胞的中间丝一样,因细胞类型而异)。它不参与肌肉收缩活动,但可使细胞器移动,因而具有类似于微管的作用。

平滑肌细胞的核较大,只有一个,位于细胞的最宽处。有2~5个核仁,染色质聚集在核膜附近。

平滑肌的收缩蛋白质 尽管对横纹肌肌原纤维的成分及分子构筑情况大多已了解得颇为清楚。但对平滑肌却知道得相当不足。

(1) 肌球蛋白:平滑肌的肌球蛋白溶解度较高,可用低离子强度的溶液提取。在氨基酸组成及亚单位成分上亦有所不同。例如平滑肌肌球蛋白的轻链只有两种类型(分子量为20 000及16 000),而骨胳肌有三种。不少人主张平滑肌的肌球蛋白与非肌细胞者相似。但最近发现其在免疫学性质上不仅有别于骨胳肌,而且亦不同于成纤维细胞者。平滑肌肌球蛋白对胰蛋白酶水解的抵抗力较强,而其自身的ATP酶活性较骨胳肌者低得多,而且肌动蛋白对该酶的活化作用要弱得多,但Ca2+对它显示活化作用。分离出来的平滑肌肌球蛋白亦可在体外聚合成丝,不过较骨胳肌者短,分子的安排方式亦不同。平滑肌细胞的粗丝亦由肌球蛋白分子的有序排列构成,但长短不一。虽至今尚未看到M线结构。然而用免疫学方法已证明M-蛋白质的存在,并已从鸡素囊获得M-蛋白质纯品。

(2) 肌动蛋白:平滑肌肌动蛋白与骨胳肌者非常相似,仅个别氨基酸残基有些变动。

(3) 原肌球蛋白: 平滑肌原肌球蛋白与肌动球蛋白的比率高于骨胳肌者; 而与肌动蛋白的重量比与骨胳肌者大致相同。其氨基酸组成、电泳行为及免疫学性质均有别于骨胳肌。它虽也具有通过肌动球蛋白活化肌球蛋白ATP酶的作用,但活化机制似与骨胳肌不同,因平滑肌一般缺乏肌钙蛋白。

(4) 肌钙蛋白: 虽然用灵敏的亲和层析技术已从子宫及素囊中分离出相当于骨胳肌肌钙蛋白TN-C及TN-I的肽,但通过SDS凝胶电泳迄今尚未证明平滑肌中有肌钙蛋白存在。而且有间接及直接的实验证据表明平滑肌中结合Ca2+的调节作用是与肌球蛋白轻链相关的。肌球蛋白在调节机制中起着核心作用。或许脊椎动物平滑肌有双重的调节体系; 主要是与肌球蛋白有关的体系,另外还有某些肌钙蛋白参加。

(5) 在平滑肌细丝中还含有一种分子量为130 000的蛋白质,能抑制骨胳肌肌动球蛋白ATP酶活性。

总之,平滑肌收缩体系的蛋白质与横纹肌有同又有异。肌球蛋白区别最大,肌动蛋白差别最小。原肌球蛋白亦有某些不同。平滑肌肌钙蛋白的含量显著低于骨胳肌;并含有一种分子量130 000的蛋白质,它与横纹肌的任何蛋白质均不同。

脊椎动物平滑肌的收缩蛋白质与非肌细胞胞质中者有很多共同性:

❶肌动蛋白对肌球蛋白的比率高;

❷肌球蛋白溶解度大,粗丝不易看出;

❸具有Ca2+活化的肌球蛋白ATP酶活性;

❹肌动蛋白对Mg2+—ATP酶的活化作用弱;

❺肌动蛋白有解聚的趋势,故细丝不如横纹肌者稳定。

平滑肌收缩机理 平滑肌的收缩缓慢而持久。可以整个细胞同时收缩,亦可同一细胞分部收缩。收缩并可从一个细胞传导至另一细胞。此外,平滑肌的收缩还有不同程度的自动性。不同部位的平滑肌的自动性程度颇不相同。内脏平滑肌(如胃肠道、输尿管、子宫等)的收缩有较高的自动性,而立毛肌、睫状肌及大血管的平滑肌则自动性较低。小血管壁平滑肌介于二者之间。

平滑肌的收缩也是由肌球蛋白与肌动蛋白相互作用,活化肌球蛋白ATP酶,利用所释放的能量引起肌球蛋白粗丝与肌动蛋白细丝相对滑动而产生张力; 而且同样由Ca2+浓度的高低变化来控制平滑肌的收缩与松弛。但控制的分子机制不同于骨胳肌和心肌,而与非肌细胞类似。在横纹肌,由肌钙蛋白一原肌球蛋白复合物作用于肌动蛋白抑制其与肌球蛋白作用,从而抑制肌球蛋白ATP酶的活化而阻止收缩。肌质中Ca2+的浓度升高时,通过Ca2+与上述复合物中的TN-C亚单位结合,及由此而发生的一系列改变而解除对肌动蛋白活化ATP酶的抑制,发生收缩(见“肌肉收缩松弛机理”条)。平滑肌一般不存在肌钙蛋白而通过调节(DTNB)轻链来抑制肌动蛋白活化ATP酶的作用。调节轻链在被轻链激酶催化磷酸化之后,抑制作用被解除,从而启动收缩。轻链激酶的活性则由Ca2+控制。虽然,在骨胳肌、心肌及平滑肌中都存在轻链激酶,而以平滑肌中者含量最高 (占蛋白质总量的0.05~0.1%),作用最显要。轻链激酶是一种特异性很强的酶,由二个亚单位组成: 一个是大分子量的多肽,决定酶的特异性;另一个是Ca2+结合蛋白质,称为钙调蛋白,分子量16 500,具有4个高亲和力的与Ca2+结合的部位。当平滑肌及非肌细胞胞质中Ca2+浓度升高到10-5mol/L时,Ca2+与钙调蛋白结合,使其构象发生显著改变,轻链激酶遂从无活性形式变为活性形式,催化DTNB轻链中靠近N末端的丝氨酸残基磷酸化。具有磷酸化轻链的肌球蛋白分子可以聚合成丝,并与肌动蛋白作用,结果肌球蛋白ATP酶被活化而启动收缩。磷酸化的轻链又可在磷酸酶的催化下脱去磷酸。最近已从火鸡素囊平滑肌中分离出两种肌球蛋白磷酸酶。由于DTNB轻链脱去了磷酸,同时又由于Ca2+浓度降低(<10-7mol/L),导至Ca2+与钙调蛋白分离,以致轻链激酶活性丧失(或降低),轻链的磷酸化作用停止,结果恢复了调节轻链对肌动蛋白活化肌球蛋白ATP酶的抑制作用而发生松弛。总之,Ca2+对平滑肌及非肌细胞收缩的调节主要作用于肌球蛋白而非肌动蛋白。再者,上述Ca2+对轻链激酶的活化并不依赖于cAMP。然而,当β受体被活化,cAMP水平升高时,由于蛋白激酶被活化而催化轻链激酶本身发生磷酸化,轻链激酶被磷酸化后,Ca2+及钙调蛋白即与之脱离,而导致松弛。这就是肾上腺素等通过cAMP,引起胃肠及脉管平滑肌松弛的原理。此外,平滑肌中还存在另一控制机制。由原肌球蛋白及一种新近发现的叫做平滑蛋白的蛋白质参与。平滑蛋白由分子量分别为88 000及18 000的两个亚单位组成。但具体机制尚不清楚。

如上所述,平滑肌的收缩与松弛和横纹肌一样由肌质中Ca2+的浓度决定。然而,在平滑肌参与肌质中Ca2+浓度控制的亚细胞结构较多。除肌质网外,还有肌膜、肌膜内陷的小泡及线粒体等。肌膜去极时,除肌质网及线粒体释放Ca2+之外,还有Ca2+从细胞外流入细胞内。由于平滑肌的肌质网很不发达,而且收缩缓慢而持久,故肌膜及其内陷小泡在调节Ca2+浓度上起着相当重要的作用。据认为肌质网释放的Ca2+可能与收缩的启动相有关,而通过肌膜及小泡流进细胞的Ca2+可能与收缩的持续相有关。复极时,则肌质网(还有线粒体)摄取Ca2+,并有Ca2+的外流。其中一部分是通过Ca2+—Na+交换而进行的。

平滑肌收缩的另一特点是化学刺激可代替电刺激引起收缩或松弛。不但多种激素(肾上腺素,催产素等)可以影响不同部位的平滑肌收缩,某些药物亦具有明显的正或负性收缩作用。如氯化钾、乙酰胆碱、组织胺、5羟色胺及咖啡因等物质可使平滑肌收缩,而咪唑、茶碱、樱粟碱等可使之松弛。药物引起的平滑肌松弛常伴有cAMP水平的升高。实验证明刺激β受体或抑制磷酸二酯酶均可升高细胞内cAMP的水平并引起松弛。反之,阻断β受体则阻断cAMP水平的升高,使松弛受到抑制。然而,药物诱导的收缩并不一定伴有cAMP浓度降低,有的伴有cGMP的浓度升高。这方面虽有不少研究,但结果颇不一致,可能这是一个相当复杂的控制机制。

平滑肌的能代谢 平滑肌与骨胳肌一样产生张力比维持张力需要更多的能量。其产生张力时消耗的能量与横纹肌几乎相等,而维持张力则较为经济。这主要因为平滑肌是缓慢松弛的。

由于平滑肌的收缩较为缓慢,其所需要的能量主要来自脂肪酸的氧化; 对葡萄糖的依赖较小。体外实验表明,发生粥样硬化的动脉壁平滑肌,脂肪酸氧化减弱,合成胆固醇酯较多。同时平滑肌细胞可以合成胶原、弹性蛋白及蛋白多糖,因而可为胆固醇酯的沉积提供条件,这在发病学上有一定意义。

平滑肌中糖代谢的一般途径虽与骨胳肌相似,但又很有特点。其有氧酵解较强,巴斯德效应较弱。当提供足够葡萄糖时,平滑肌可将所摄取葡萄糖的50~80%变成乳酸。再者,磷酸戊糖途径在平滑肌细胞内也比较活跃。实验表明,脉管及子宫平滑肌所产生的CO2约50%是由磷酸戊糖途径来的。

平滑肌

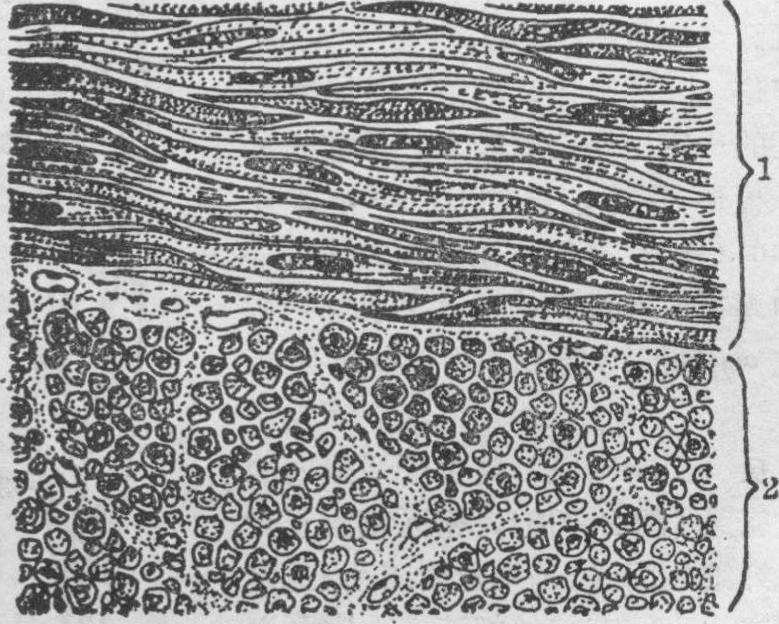

平滑肌组织是由平滑肌纤维构成,肌纤维间有少量结缔组织。平滑肌纤维不显横纹,受自主神经支配,属于不随意肌,常呈节律性收缩,收缩缓慢持久。平滑肌纤维多集合成束或成层,排列规则整齐,主要构成一些器官的管壁,如胃肠道、呼吸道、泌尿生殖管道、血管、淋巴管等的肌层。此外如立毛肌、睫状肌、虹膜肌及阴囊、阴茎、乳头等处的平滑肌均成束分散存在。梭形平滑肌纤维平行排列,一条肌纤维的粗部和另些条肌纤维的细部彼此交错,相互结合成肌束或肌层(图1)。结缔组织内有血管、淋巴管和自主神经分布到肌束或每条肌纤维之间。网状纤维呈环形缠绕。弹性纤维的排列同肌纤维的纵轴一致,弹性纤维与肌纤维相连处常以半桥粒连接,两者共同形成一个功能单位。肌纤维周围也有胶原纤维,它可对平滑肌纤维的过度伸展起限制作用。横切面可见肌纤维直径粗细不等,粗的是肌纤维中部,常见有细胞核;细部为肌纤维两端部,无核(图1)。平滑肌主要功能是产生胃肠蠕动、调节血流、促使腺体分泌及使阴囊和乳头等部位皮肤皱缩等。平滑肌纤维和成纤维细胞是性质相近的细胞,肌纤维间虽有三种结缔组织纤维却很少见成纤维细胞,近年已知肌纤维可产生结缔组织的细胞间质——纤维和基质。

图1 平滑肌

1.平滑肌纵切面 2.平滑肌横切面

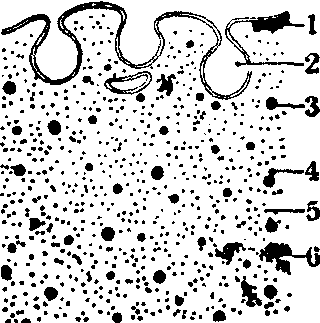

平滑肌纤维的微细结构 平滑肌纤维呈梭形,其中部较宽,直径约为3~6μm,越近两端越细(图1)。其长度因所在器官和机能状态不同而有很大差异,小血管壁的平滑肌纤维只有20μm,而妊娠子宫壁的平滑肌纤维长可达500μm,一般为100~200μm左右。细胞核位于肌纤维中央部,常呈长圆形或杆状,与肌纤维长轴平行,核内染色质呈稀疏状,有1~2个核仁。有时核出现螺旋状扭曲,这是肌纤维收缩所致。电镜下,平滑肌纤维表面包有肌膜,厚约8~15nm。肌膜外有一层细胞衣和基膜。肌膜内陷形成一些圆形小泡,称质膜小泡或吞饮小泡(图2)。质膜小泡大小约50~60nm×70~80nm,小泡开口处略窄,约为30~40nm,多成群位于密区之间。其功能可能与酶的活性或细胞内、外离子转换有关。有人证明,质膜小泡与肌浆网系统贴连,认为它相当于骨胳肌纤维的横小管系统。肌浆中含有肌丝,肌浆网、线粒体、高尔基复合体、中心粒、糖原颗粒等,还有平滑肌纤维所特有的密区和密体。

图2 平滑肌纤维横切面超微结构模式图

1.密区 2.质膜小泡 3.粗丝 4.中间丝 5.细丝 6.密体

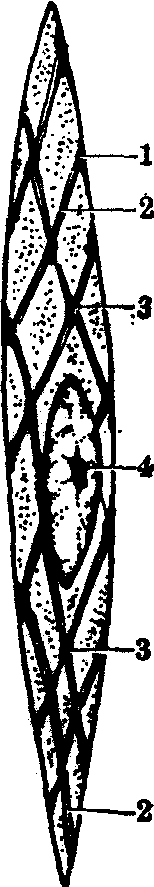

肌丝 占肌浆的大部分,排列很不规整,与细胞长轴呈一定角度,也由粗丝和细丝组成,但无肌节和横纹。细丝直径约5nm,是由肌动蛋白、原肌球蛋白 (其含量高于骨胳肌) 和另一种与收缩有关的平滑肌蛋白组成。细丝从密区起始,沿肌纤维长轴斜向伸到细胞中央,止于密体或游离于胞质中。粗丝较稀少,直径约15nm,其化学成分是肌球蛋白,分布不如骨胳肌中的规律,其间杂有细丝(图2)。粗丝间距为10~40nm。粗、细丝数量的比例为1:10~20,细丝围绕着粗丝排列,横切面呈花环状或六角形。肌球蛋白须在0.5mM浓度以上的二价正离子(尤其是Mg2+)的存在下,才能聚合形成粗丝。肌纤维中还有直径为10nm的中间丝(图2)(参见“中间丝”条)。中间丝常附于密区和密体之间,功能是构成肌纤维的骨架(图3).

图3 平滑肌纤维纵切面超微结构模式图

1.密区 2.中间丝 3.密体 4.细胞核

密体 又称暗体,电镜下是肌浆中散在的一些电子密度较大、呈椭圆形或长梭形小体,长约0.5μm,直径0.1μm,(图2、图3)。在密体的浓密基质中埋有肌丝束,构成此种肌丝的蛋白是α-辅肌动蛋白,并与中间丝相连。

密区 又叫密斑,是位于肌膜内面的浓密区(图2、图3)。密区相当于骨胳肌纤维的间线,是细丝附着所在。密区和密体之间有细丝相连接。密区之间常有质膜小泡群集。因密体与密区结构相似,故近来统称为密体.

肌浆网 平滑肌的肌浆网发育较差,呈泡状或管状,存在于质膜小泡周围和肌丝之间,并常紧靠质膜小泡。平滑肌无横小管系统。质膜小泡相当于横小管,与细胞外界相通,可起电偶联作用。质膜小泡可贮存或释放Ca2+,同骨胳肌的兴奋-收缩偶联相当。

胞浆中线粒体呈椭圆形或长杆状,多分布在核的两端。粗面内质网不甚明显,有许多散在的核糖体、微管和糖原颗粒,高尔基复合体位于核的一端。偶见少量脂滴。

平滑肌纤维收缩机理 平滑肌的收缩特点是收缩缓慢,作用持久,耗能较少。依生理特征可将平滑肌收缩方式分为二种,一是自发而有周期性的收缩,称节律性收缩,如消化管壁的平滑肌,其收缩作用可发自肌纤维本身,又称肌源自动节律;另一种是持续收缩,称为紧张性收缩,如血管壁的平滑肌经常保持一定程度的紧张性收缩,以维持血管的口径和调节血压。平滑肌收缩的机理目前还不甚清楚。Danner和Honig(1967,1970)提出粗丝与细丝相互滑动引起肌纤维收缩。肌纤维舒张时,密区与密体之间相距较远,肌球蛋白处于解聚状态,不易见到粗丝。当肌纤维收缩时,肌球蛋白聚合成粗丝,粗丝横桥附于细丝上,从而引起肌丝间的滑动,同骨胳肌的粗、细丝滑动的机理相似(参见“骨胳肌”条)。粗丝和细丝相互产生应力作用于密区、密体,致使密区之间、密区与密体之间的距离缩短和移位,从而使细胞膜变成波纹状,细胞长轴缩短,通过中间丝传给相邻的密体和密区,使一条肌纤维收缩具有同步性。肌纤维收缩时,细胞核变粗、变短,甚至呈螺旋状。

平滑肌纤维的连接和神经支配 平滑肌纤维间的连接主要是缝隙连接。有些器官平滑肌纤维间还可见少量桥粒。缝隙连接电阻低,易形成电偶联,兴奋从一个肌纤维迅速传到另一肌纤维,使肌纤维同时收缩。

平滑肌纤维由自主神经支配。神经末梢呈念珠状膨大,直径达100nm或更大。各个神经纤维末端膨大与平滑肌纤维间的相互关系,在不同器官中差别较大。在神经与肌纤维连接处,基膜中断,此处呈现10~30nm的密区。末梢膨大部释放神经递质,与肌膜上的受体结合,使平滑肌产生收缩。分布于平滑肌的神经可分为三种,即胆碱能神经、肾上腺素能神经和嘌呤能神经。

按神经末梢的分布方式,平滑肌纤维分为神经直接支配细胞和非神经直接支配细胞。只有少数平滑肌纤维属于神经直接支配的,但有些器官如输精管、虹膜的平滑肌中多数甚至全部肌纤维都有神经末梢附着,直接受神经控制。非神经直接支配细胞又分为偶联细胞和间接偶联细胞。偶联细胞是指与神经直接支配细胞藉缝隙连接相偶联的平滑肌细胞; 间接偶联细胞是指与偶联细胞相偶联的细胞。当神经直接支配的肌纤维受神经刺激产生兴奋时,冲动先传到偶联细胞,然后顺序传到间接偶联细胞,从而引起许多肌纤维同时发生收缩。其传递冲动的结构基础是缝隙连接。消化管、子宫和多数血管的大部平滑肌纤维是属于偶联细胞或间接偶联细胞。平滑肌的收缩活动除受神经支配的控制外,某些机械性、电或化学的直接刺激也可引起肌纤维的收缩。

平滑肌的增生和再生 平滑肌纤维分化程度较低,在某些情况下可进行分裂繁殖,也可由未分化的间充质细胞演变而来。间充质细胞首先伸长,逐渐变成纺锤形,核变成椭圆形,胞质内出现肌丝,进而形成平滑肌纤维。当器官组织发生机能性或病理性变化时,肌纤维体积增大、数量增多,以适应机能需要,称适应性肥大和增生。典型的生理性肥大和增生是妊娠期的子宫平滑肌,平时肌纤维长约40~60μm,妊娠时可达250~600μm,肌浆中粗面内质网增多,高尔基复合体明显。肌纤维的数量也增加,主要由未分化的间充质细胞分化而来,但也常见有丝分裂相。病理性肥大和增生,如高血压患者的动脉壁,可出现平滑肌变大、增多。在建立侧支循环时,新形成的血管壁平滑肌来自未分化的间充质细胞。

平滑肌的再生能力比骨胳肌和心肌强。内脏器官和血管壁的创伤修复过程中,平滑肌也由未分化的间充质细胞和伤面附近正常肌细胞分裂增殖,填补缺损。但新生的肌纤维往往不能全部弥合创伤,其剩余部分由结缔组织填充,形成瘢痕组织。

平滑肌

non-striated (/smooth)muscle

- 挥汗成雨是什么意思

- 挥汤是什么意思

- 挥沐吐餐是什么意思

- 挥泗是什么意思

- 挥泪是什么意思

- 挥泪临大江,高天意凄恻.行行树佳政,慰我深相忆是什么意思

- 挥泪举旗又长征是什么意思

- 挥泪斩子型传说是什么意思

- 挥泪斩马谡是什么意思

- 挥泪新亭是什么意思

- 挥泪赋白头吟。是什么意思

- 挥泪走笔 抒胸抑郁是什么意思

- 挥洒是什么意思

- 挥洒泪水是什么意思

- 挥洒涕泪是什么意思

- 挥洒笔墨是什么意思

- 挥洒自如是什么意思

- 挥洒自如的墨迹是什么意思

- 挥涕是什么意思

- 挥涕以感是什么意思

- 挥涕制诰是什么意思

- 挥涕增河是什么意思

- 挥澣是什么意思

- 挥犀是什么意思

- 挥犀唾玉闻乡语,对酒看花话旧游。是什么意思

- 挥玉麈是什么意思

- 挥玉麈。是什么意思

- 挥空霜欲落,脱匣水堪抽。是什么意思

- 挥竿套马是什么意思

- 挥笔是什么意思

- 挥笔书写,勤于著述是什么意思

- 挥笔作书画是什么意思

- 挥笔疾书是什么意思

- 挥笔直书是什么意思

- 挥笔迅速书写是什么意思

- 挥羽是什么意思

- 挥羽扇,整纶巾,少年鞍马尘是什么意思

- 挥翰是什么意思

- 挥翰临池是什么意思

- 挥翰丹青是什么意思

- 挥翰奋藻是什么意思

- 挥翰如飞是什么意思

- 挥翰成风是什么意思

- 挥翰顷刻千言 杨亿是什么意思

- 挥翰飞文是什么意思

- 挥臂,表示振奋是什么意思

- 挥舞是什么意思

- 挥舞带血的衬衫是什么意思

- 挥衣去灰尘是什么意思

- 挥袂是什么意思

- 挥袂生风是什么意思

- 挥袂睨柱是什么意思

- 挥袖是什么意思

- 挥袖道别是什么意思

- 挥裘换酒是什么意思

- 挥解是什么意思

- 挥谈柄是什么意思

- 挥谈麈是什么意思

- 挥赶是什么意思

- 挥逊是什么意思