布莱希特1898—1956Bertolt Brecht

德国剧作家、诗人和小说家。生于德国巴伐利亚州的奥格斯堡。1917—1921年在慕尼黑医学院学习。1923年写出剧本《巴尔》。同年任慕尼黑话剧院导演兼评论员,次年任柏林德国话剧院戏剧评论员。1928年发表剧本《三个便士的歌剧》,获得巨大成功。1933年因反对希特勒政权、信奉马克思主义而遭迫害,被迫流亡国外,先后到过丹麦、瑞典、芬兰和美国,继续坚持反法西斯斗争,写作了许多反纳粹的剧本。1948年回到民主德国,次年创办并领导柏林剧团,通过演出实践,柏林剧团形成了自己的流派。他重视戏剧的教育作用,多年探索“宣传、鼓动和艺术”相结合的问题,强调创作中的理性因素,以便破除舞台上的“生活幻境”,让观众自己冷静地判断和分析。其主要剧作还有《马哈奇尼城的兴衰》(1930年)、《屠宰场的圣约翰娜》(1931年)、《母亲》(1932年)、《卡拉尔大娘的枪》(1937年)、《大胆妈妈和她的孩子们》(1941年)、《伽利略传》(1943年)等。此外还写有《一个工人读书的疑问》、《建设歌》等诗歌以及论著《戏剧小工具篇》、《表演艺术新技巧》等。

布莱希特

德国戏剧理论家。1898年2月10日生于巴伐利亚州的奥格斯堡。1956年8月14日于柏林去世。1904~1917年在奥格斯堡上学。1917年去慕尼黑学习自然科学和医学。1918年短期服役在医院当护理员。1919~1924年继续学习。1924年后到柏林,在德国话剧院工作。1933年流亡国外,先后去过丹麦、瑞典、芬兰,最后到美国。1948年回到东柏林,在那里创建了“柏林剧团”。他的重要诗集有《家庭格言集》(1927)、《歌曲、诗篇、合唱曲》(1934)、《斯文堡诗集》(1939)等。他留下了将近40部剧作。其中绝大部分是叙事体戏剧的具体实践。这种叙事体戏剧是建立在“陌生化效果”,也就是“间离效果”的理论基础上的,其出发点是要求观众对舞台上所发生的一切始终要保持清醒的头脑,以便可以采取批判的态度。其戏剧创作可分为3个阶段。第1阶段:1918~1926年,主要剧作是《巴尔》(1919)、《夜半鼓声》(1922)、《在城市密林中》(1921);第2阶段是1928~1933年,这一时期以短小精悍、主体鲜明、带有哲理性的教育剧为主,如《例外与常规》(1930)、《措施》(1930)、《母亲》(1932)、《人就是人》(1927)、《三分钱的歌剧》(1928);第3阶段是1933~1956年,主要剧作有历史剧《大胆妈妈和她的孩子们》(1939)、《伽利略传》(1939)、寓意剧《潘蒂拉老爷和他的男仆马狄》(1940)、《四川好人》(1942)、《高加索灰阑记》(1945)以及当代题材的剧作《卡拉尔大娘的枪》(1937)、《第三帝国的恐惧与贫困》(1938)等。另外他的《娱乐剧还是教育剧》(1936)、《人民性和现实主义》(1938)、《论试验戏剧》(1939)、《街景》(1940)、《戏剧小工具篇》(1948)等作品论述了科学与艺术,生活与戏剧,教育与娱乐,理智和感情等各个方面的关系,并指出了演员、角色与观众之间的辩证关系。

布莱希特1898~1956

德国剧作家、戏剧理论家、导演、诗人,1898年出生于巴伐利亚。在大学学习期间开始对戏剧产生兴趣,创作了大量剧本,被许多剧院聘为戏剧顾问和导演、剧作家。1920年,布莱希特开始研究马列主义,并提出史诗(叙事)戏剧理论与实践的主张,从而享有世界声誉,创作了举世闻名的剧作 《三分钱歌剧》。1933年受希特勒迫害离开德国。经过15年的流亡生活,于1948年返回柏林定居,创立柏林剧团,全面实践他的史诗戏剧演剧方法。流亡时期,他所创作的剧作 《卡拉尔大娘的枪》、《伽利略传》、《大胆妈妈和她的孩子们》、《高加索灰阑记》。还著有《中国戏剧表演艺术中的间离》、《表演艺术新技巧》、《戏剧小工具篇》。荣获国家奖金和列宁和平奖金。1956年在柏林逝世。布莱希特的戏剧理论和实践,极大地影响了20世纪的戏剧创作。他创立的体系促进、丰富了表演发展道路,是二十世纪最重要的戏剧艺术家之一。

布莱希特

布莱希特1898~1956

20世纪德国剧作家、诗人和戏剧活动家。早在1914年就开始发表诗作,20年代初开始从事戏剧创作。1922年,他的剧本《夜半鼓声》上演并获奖,从而引起德国戏剧界的注目。早期创作的作品大多描写资本主义经济制度所引起的社会弊端,以马克思主义世界观来看待现实,主要作品有《三分钱歌剧》、《屠宰场上的圣约翰娜》。19世纪20年代末30年代初,布莱希特开始进行戏剧改革,形成了独特的戏剧理论和表演方法,这就是他独具特色的叙事剧。这种戏剧不同于传统戏剧,演员和观众的任务不再是身临其境的再现和欣赏剧中人物、事件,而是把戏剧作为一种叙述手段,让人们用旁观者的眼光来思考,对剧中人物、事件的是非曲直做出自己的判断。这就要求艺术应该寓教育于娱乐,激发观众改变现实的兴趣和愿望。著名的体现了他叙事剧理论的作品有《伽俐略传》、《大胆妈妈和她的孩子们》、《四川好人》、《高加索灰阑记》等。

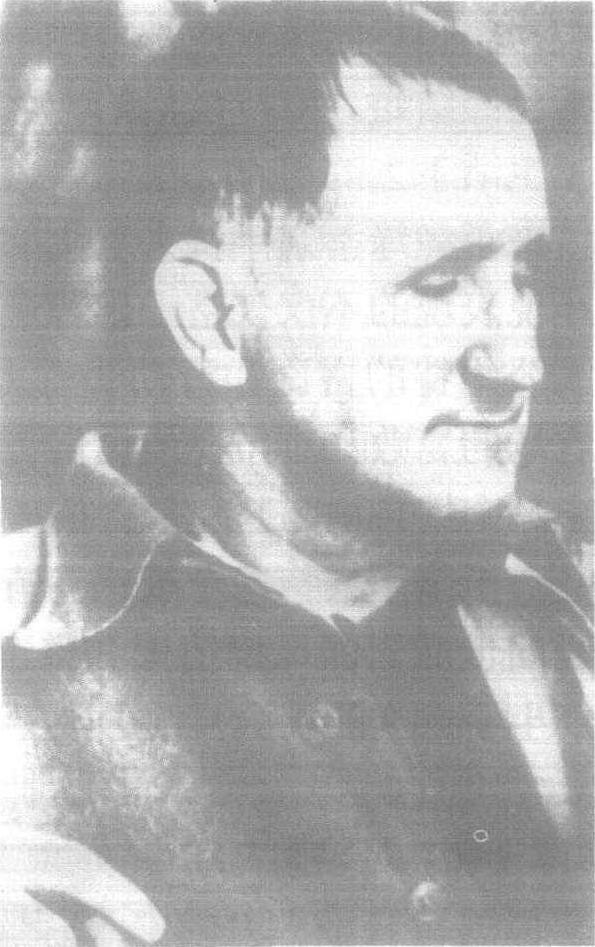

布莱希特像

布莱希特1898—1956Bertolt Brecht

德国剧作家、诗人。生于奥格斯堡一个造纸厂老板家庭。早期剧作大多描写资本主义经济制度所引起的社会弊端,并对资产阶级社会发动挑战性的攻击。20世纪20年代末至30年代初,开始创立叙事剧的尝试。认为传统的戏剧偏重于诉诸观众的感情,叙事剧则偏重于诉诸观众的理性。其叙事剧按体裁可分为“教育剧”、“寓意剧”和“历史剧”3类。代表作有《伽利略传》、《高加索灰阑记》等。其戏剧创作对现代欧美戏剧艺术的发展产生了重大影响。诗歌创作始终同德国社会政治生活紧密相连,为现代德国诗歌开辟了新领域。参见“艺术”中的“布莱希特”。

布莱希特1898—1956Bertolt Brecht

德国戏剧家、诗人。20岁开始戏剧创作。一度移居美国,1948年回到德意志民主共和国,创建柏林剧团,亲任导演。重视戏剧的社会教育作用。提出“史诗戏剧”理论和以“间离效果”为核心的表演体系。强调创作过程中的理性因素,要求破除舞台上的“生活幻觉”,在实践中形成自己的演出流派,对戏剧艺术的发展作出重大贡献。一生写有剧本近40部,主要有《夜半鼓声》、《伽利略传》、《四川好人》、《胆大妈妈和她的孩子们》、《高加索灰阑记》、《巴黎公社的日子》、《母亲》,另有论著《戏剧小工具篇》、《表演艺术新技巧》等。参见“文学”中的“布莱希特”。

布莱希特1898—1956

德国戏剧家,早年习医和学哲学,但主要兴趣却在戏剧创作,25岁前有两部剧作获奖。其早期的作品便溶汇进马克思列宁主义思想,热中于戏剧和音乐结合所产生的效果。《三辩士歌剧》是使他闻名世界的成功之作。作为马克思列宁主义者,他把戏剧看作为社会实验。他对观众期望的不是热情而是冷静判别,故此他开创了“史诗”戏剧,要求观众把舞台看成是舞台、演员看成是演员,而一反吸引观众“入戏”的传统。1948年任柏林剧团团长,使该团世界闻名。他的较知名作品有《马哈哥尼城的兴衰》、《勇敢的妈妈与她的孩子们》、《伽利略传》、《高加索灰阑记》等。布莱希特被认为是德国最卓绝的戏剧家,对本世纪戏剧影响很大。

布莱希特1898~1956

德国剧作家。生于巴伐利亚一富裕市民家庭。1917年入慕尼黑大学。曾参加德国十一月革命。后据当时经历写成《夜半鼓声》,于1922年上演后获克莱斯特奖,开始引起戏剧界注意。1924年任柏林德意志剧院艺术顾问。此后从《这个兵和那个兵都一样》起,创作了许多用马克思主义剖析资本主义罪恶的讽刺喜剧。其中最著名的有《屠宰场里的圣约翰娜》、《人就是人》、《马哈戈尼城的兴衰》、《三分钱歌剧》等。后者以英国17世纪剧作家盖依的《乞丐的歌剧》剧情为基础,描写精神堕落的下层社会渣滓,辛辣地讽刺制造罪恶的德国官僚机构及整个上层社会。上演后轰动剧坛,给他带来了国际声誉,为早期最成功的作品。希特勒上台后,流亡北欧及美国,写有《圆头党和尖头党》、《卡拉尔大娘的枪》等一系列反法西斯戏剧。第二次世界大战后,定居东柏林。从20年代末至30年代初开始,一直探索叙事剧的创立,写有众多鼓动工人运动的“教育剧”对现实进行哲理性概括的“寓意剧”和借用历史题材回答现实政治问题的历史剧。其中,由德国17世纪作家格里美豪森小说《女骗子和流浪者大胆妈妈》改编的《大胆妈妈和她的孩子们》 (1939),以随军游移的女商贩为主人公,描写她在30年代战争中备尝辛酸,不仅没有发财,反而付出了三个孩子的生命,最后孤身一人苦度残年,显示欲从战争中捞取利益者必将毁于战争。其他重要叙事剧还有由高尔基小说改编的同名教育剧《母亲》、受东方故事中两个女人争夺一个孩子的情节启发写成的寓意剧《高加索灰阑记》和代表作历史剧《伽利略传》等。后剧通过大科学家为真理而斗争和一时的畏怯,启示人们要坚决反对希特勒的法西斯统治。他将这种融会了东方戏剧特点的新型现实主义戏剧称为“史诗剧”或叙事剧。他的剧作关心现实重大题材,注重社会效果,其“间离效果”(即“陌生化”)理论的运用,将人们司空见惯的事物变得惊奇、新鲜,引发人的理性思考。其戏剧理论著述主要见于《戏剧小工具篇》 (1948)和一些剧本的跋中。他还写了许多诗和长短篇小说。至50年代初,他已享有全世界的声誉,成为德国现实主义戏剧大师,1954年获列宁和平奖。他热爱中国,关心中国革命,并重视借鉴我国传统戏剧的美学和技巧。

布莱希特1898—1956Brecht

德国剧作家、诗人。出生于巴伐利亚的奥格斯堡一个富裕的市民家庭。1917年入慕尼黑大学,先学习哲学后改学医学。1918年在战地医院护理伤员,他进步的政治态度和多方面的艺术才能获得士兵的信赖,十一月革命时曾被选为当地士兵委员会成员。1922年发表剧本《夜半鼓声》,获得好评,后任慕尼黑话剧院导演兼艺术顾问。1926年入柏林马克思主义工人学校,结合创作实践系统研究科学社会主义学说。1933年希特勒上台后,他流亡国外,在丹麦住了6年,后来又去苏联和美国。1948年回到柏林,领导“柏林剧团”,实践自己的戏剧理论。他初期创作以诗歌为主,著名诗篇有《一个工人读书时的疑问》、《赞美学习》、《赞美党》、《赞美共产主义》、《士兵的妻子得到了什么?》等,他的一些重要诗歌后来收在诗集《一百首》中。这些诗歌具有独特的风格,高度的概括性,强烈的讽刺性;选材精辟,形象深刻,发人深思。在形式上受民歌影响,大都为可以咏唱的歌词,语言简洁清晰,工人、农民都能读懂。布莱希特的戏剧创作很多,20年代至30年代初致力于“教育剧”创作。《三分钱歌剧》从生活的底层、乞丐阶层的角度展示资本主义社会的黑暗和罪恶的人际关系。《例外与常规》通过旅行中的普通故事,揭露阶级剥削和阶级压迫的事实。根据高尔基小说《母亲》改编的剧本,突出了对工人运动中改良主义的批判和反战的主题。流亡时期是他戏剧创作最成熟的时期,完成了一系列重要剧作。就体裁形式而言,《大胆妈妈和她的孩子们》、《伽利略传》、《公社的日子》是历史剧;《阿尔图罗·魏的有限发迹》、《四川好人》、《高加索灰阑记》是寓意剧;《潘第拉老爷和他的男仆马狄》是大众剧。这些剧本题材广泛,人物多样,揭示的问题具有深刻的现实意义。例如《伽利略传》反映了在科学时代里,真理与谬误、科学与愚昧的斗争,提出了科学家对社会应负的责任问题。《四川好人》以中国为背景,描写一个名叫沈黛的妓女欲为善而不可得的故事,表现了人的善良性格和行为不能见容于人剥削人的社会制度这个具有普遍意义的主题。布莱希特的戏剧创作不是按一般的戏剧理论写的,而是按照他自己的“叙事剧”(一译“史诗剧”)理论写的。这是20世纪中叶戏剧创作上的一种独特理论,其核心是“间离效果”(或译“陌生化方法”);与此相适应的是许多情节故意夸大,矛盾冲突复杂,舞台设计和道具别开生面。对演员的要求也与众不同。他主张演员不必完全“化身”为剧中人物,要随时意识到自己是在演某个角色。所谓“间离”,就是使观众在看戏时要保持清醒的头脑,保持理智,不要由于演员的逼真演出而陷入感情的波澜里而不能自拔;只有这样,观众才能有批判能力,才能受到教育,才能对戏中的角色和戏剧表达的思想内容进行判断。这是一种同斯坦尼斯拉夫斯基完全对立的戏剧理论,而布莱希特早在30年代就对中国的京剧表示过浓厚的兴趣。他的论著很多,1957年柏林出版了《戏剧论著》七卷集,其中《戏剧小工具篇》最有代表性。他开辟了戏剧史上新的一页,是当代最重要的戏剧家之一。

- 培养、保持不慕荣利的志向是什么意思

- 培养、保持廉洁的美德是什么意思

- 培养、积累仁德是什么意思

- 培养、造就人才是什么意思

- 培养、造就成为德才兼备的人是什么意思

- 培养一批优秀的经济管理家是什么意思

- 培养中气论是什么意思

- 培养人才是什么意思

- 培养人才不容易是什么意思

- 培养人才是长久之计,或培养人才很不容易是什么意思

- 培养人才长期受益是什么意思

- 培养仁德是什么意思

- 培养优秀杰出人才是什么意思

- 培养你的内在美是什么意思

- 培养使有成就是什么意思

- 培养健全的性格是什么意思

- 培养军地两用人才是什么意思

- 培养刚劲的节操是什么意思

- 培养创作的冲动和灵感是什么意思

- 培养勇气是什么意思

- 培养和使用少数民族干部政策是什么意思

- 培养和繁殖水产动植物是什么意思

- 培养品德是什么意思

- 培养土是什么意思

- 培养坚强的意志和毅力是什么意思

- 培养基是什么意思

- 培养学生文学鉴赏能力是什么意思

- 培养学识是什么意思

- 培养完成是什么意思

- 培养小学生写历史小论文的能力是什么意思

- 培养小学生分析历史的能力是什么意思

- 培养小学生制作直观教具的能力是什么意思

- 培养小学生回答历史问题的能力是什么意思

- 培养小学生学习历史的兴趣是什么意思

- 培养小学生对历史的记忆力是什么意思

- 培养小学生阅读历史教科书的能力是什么意思

- 培养少数民族干部是什么意思

- 培养少数民族干部试行方案是什么意思

- 培养尖子生是什么意思

- 培养幼儿听的能力是什么意思

- 培养幼儿对话能力是什么意思

- 培养幼儿讲述能力是什么意思

- 培养幼儿说的能力是什么意思

- 培养微生物实验材料的技能是什么意思

- 培养忠贞之臣是什么意思

- 培养恬静寡欲的思想是什么意思

- 培养愉快的性格是什么意思

- 培养感情是什么意思

- 培养成才的学生很多是什么意思

- 培养扶植是什么意思

- 培养教育是什么意思

- 培养料是什么意思

- 培养本有的浩然正气是什么意思

- 培养法是什么意思

- 培养液矿质组成对浮游藻类生长的影响是什么意思

- 培养特长生是什么意思

- 培养珠算人才的摇篮是什么意思

- 培养瓶是什么意思

- 培养的优秀人才多是什么意思

- 培养的成年大白鼠心肌细胞中微管蛋白、肌动蛋白和肌球蛋白的重排是什么意思