局部麻醉药

简称“局麻药”。能在用药局部可逆性地阻断感觉神经冲动发生与传导的药物。常用的有普鲁卡因,丁卡因、利多卡因、布比卡因。临床主要使用于手术野或创伤面,使局部痛觉暂时消失,而能保持神志清醒及远隔脏器活动基本正常。局麻方法有表面麻醉、浸润麻醉、传导麻醉、腰麻(蛛网膜下腔麻醉)、硬脊髓外麻醉。

局部麻醉药local anesthetics

是局部作用于神经末梢或神经干,能阻断冲动传导使痛觉暂时消失,而不影响神志和远隔器官活动的药物。它能通过细胞膜,在内侧阻断钠离子通道的闸门,使刺激不再引起除极化而发挥作用。适用于手术、创伤处理、病灶封闭等。

局部麻醉药

局部麻醉药是能在用药局部抑制神经冲动的发生和传导的药物。对这类药物的化学结构与局部麻醉作用有密切关系,其化学结构必须具备三个组成部分:

❶芳香族环;

❷中间部分,有的为酯型(如普鲁卡因),有的为酰胺型(如利多卡因);

❸胺基部分,多数为叔胺,少数为仲胺。局部麻醉药对神经干的影响是先抑制感觉神经,然后抑制运动神经的冲动传导,其作用是可逆的。它使感觉功能丧失的顺序是最先影响痛觉,其次是温觉,最后为触觉和压觉。局部麻醉作用是由于药物阻止钠离子内流,使神经细胞膜不能产生去极化,动作电位不能产生,神经冲动的传导被阻滞。局部麻醉药以解离型在膜内侧起作用,由于它们属于有机碱类,因此在碱性环境中的脂溶性较高,透过细胞膜达到膜内侧的能力较强,反之,在酸性环境(例如在炎症条件下)它们通过膜的能力较差,局麻效力减弱。局部麻醉作用机制尚无定论,目前认为它可能是通过与钙离子竞争神经纤维细胞膜中的磷脂,形成较牢固的局部麻醉药与磷脂的复合物,破坏了磷脂所起的运载钠离子的作用,因而妨碍了钠离子内流。

局部麻醉药被吸收后对中枢神经系统产生兴奋作用和对心血管系统产生抑制作用。前者表现为惊厥,然后导致延髓麻痹,呼吸衰竭; 后者表现为心肌抑制和血管扩张,严重者导致心血管虚脱而死亡。因此,在应用局部麻醉药时应防止或减少药物吸收入血。

局部麻醉的给药方法如下:

(1)表面麻醉: 将药液直接置于粘膜表面,使粘膜下的感觉神经末梢麻醉,此法需用表面穿透力强的局部麻醉药。

(2) 浸润麻醉: 将药液注入手术部位的组织以阻断该局部组织的神经传导,药液中常加入少量肾上腺素以减少药物吸收中毒和延长局部麻醉时间。

(3)传导麻醉 (阻断麻醉): 将药液注于神经干附近,使该神经所分布的区域产生麻醉作用。

(4)蛛网膜下麻醉 (腰麻): 将药液自低位腰椎间注入蛛网膜下腔内,麻醉该部位的脊神经根。交感神经纤维被阻断可产生血压下降,可用麻黄碱防治。

(5)硬脊膜外麻醉: 将药液注入硬脊膜外腔,使其沿脊神经根扩散进入椎间孔,阻滞椎间孔内的神经干。本法所用药量比腰麻大5~10倍,必须注意防止将药液注入蛛网膜下腔。

临床上常用的局部麻醉药为普鲁卡因、利多卡因和的卡因;亦用地布卡因(dibucaine)、丁吡卡因(bupivacai-ne)、氯普鲁卡因(chloroprocaine)、卡波卡因(Carbocai-ne)和丙胺卡因 (prilocaine),它们的作用特点见表。

局部麻醉药的特点比较

| 药物 | pKa | 毒性 (比值) | 效 应 ⌢ 比 值 ⌣ | 血浆蛋 白结合 率 (%) | *局麻作用 达峰值时 间 (min) | 时效 (h) | 极量 (g) |

| 普鲁卡 因 | 9.0 | 1 | 1 | 50± | 10± | 1+ | 1.0 |

| 利多卡 因 | 7.86 | 2 | 2 | 52~55 | 5.0~5.5 | <2 | 0.5 |

| 的卡因 地布卡 因 | 8.39~8.5 8.54 | 10~12 15 | 10 15 | 75 80 | 6.6~14.5 15.0 | 2~3 3~4 | 0.1 0.075 |

| 丁吡卡 因 | 8.2 | 5~8 | 10 | 84 | 5.8~10.8 | >4 | 0.15 |

| 氯普鲁 卡因 | <1 | 1 | <1 | 1.0 | |||

| 卡波卡 因 | 7.7~7.8 | 2 | 2 | 65 | 6.5 | 2+ | 0.5 |

| 丙胺卡 因 | 7.89 | 2 | 2 | 6.5~9.3 | 1~2 | 0.5 |

*依据硬膜外阻滞

局部麻醉药

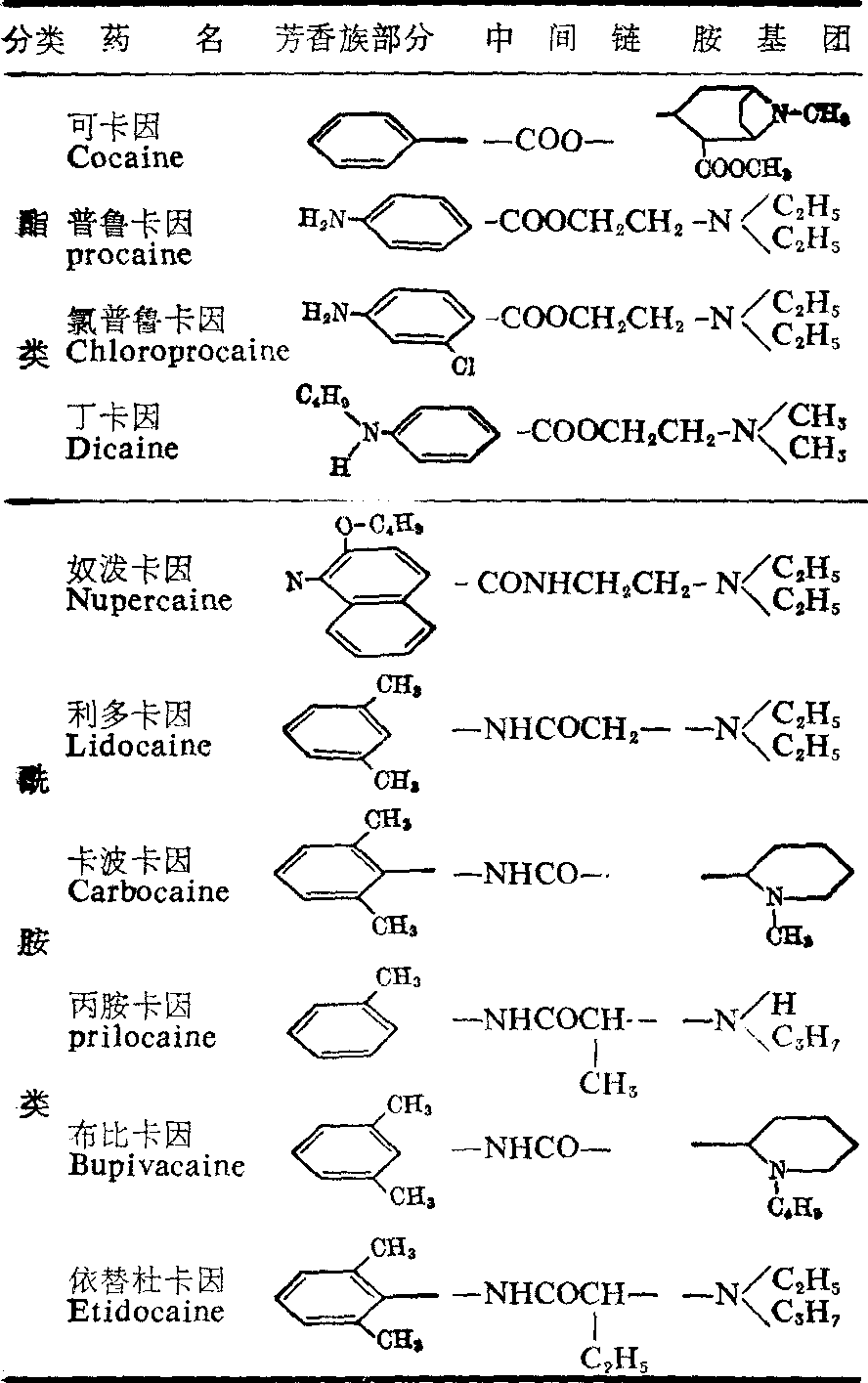

局部麻醉药 (简称局麻药)指用来阻抑外周神经传导,使被阻滞区域产生暂时可逆的痛觉消失,达到进行手术或缓解疼痛的药物。除局麻药外,其他如奎尼丁样抗心律失常药,抗组织胺药和三环类抗郁抑药等,也都具有局麻作用。本条目所涉及的仅限于作局部麻醉用的药物。化学结构 临床常用的局麻药有一个共同的化学结构型:芳香族部份—中间链—胺基团。芳香族部分是局麻药分子中亲脂性部分,胺基团是亲水的,中间链一般是酯(—COO—)或酰胺 (—NHCO—)。根据中间链的结构不同,可将临床上常用的局麻药分成两大类,即含酯链的称为酯类,含酰胺链的称为酰胺类。酯类局麻药包括可卡因、普鲁卡因、氯普鲁卡因和丁卡因等。酰胺类包括地布卡因、利多卡因、卡波卡因、丙氨卡因、布比卡因(丁吡卡因或勃庇伏卡因)和依替杜卡因等(见表1)。

表1 局麻药化学结构

物理化学特性 临床上常用的局麻药制剂均为盐化合物溶液,例如盐酸普鲁卡因或盐酸利多卡因注射液。这种盐类化合物在溶液中可以同时存在两种不同的形式:一种是不带电荷的碱基 (B),另一种是带电荷的离子(BH+)。在溶液中,这两种形式的比例取决于溶液的pH与特定化合物的离解常数pKa。它们间的关系可以用pH=pKa-log(BH+/B) 来表示。由于各种局麻药的pKa均恒定,所以局麻药游离的碱基 (B)与带电荷的BH+两者的比值取决于溶液的pH,可以用

H+的化学反应式来表示。若溶液的pH低,H+浓度增加,反应式将趋向BH+方面,即溶液中BH+比B多。溶液碱性时,pH高,反应趋向相反,B相对地比BH+多。常用的局麻药,其pKa(表2)都在8左右。局麻药的不带电荷游离碱基(B)与带电荷的离子(BH+)对麻醉效应都是重要的,游离碱基能弥散穿透神经膜到达产生局麻作用部位,带电荷的离子虽不能通过组织屏障,但到达神经内能起局麻阻滞作用。酯类局麻药如普鲁卡因,其pKa最高,在生理pH下,脂溶性的非离子形式分子很少,因此普鲁卡因渗透扩散作用差。酰胺类局麻药的pKa均在8以下,作用初现较快,这与药物向神经膜弛散的弥散率有关,并取决于局麻药的游离碱基量。

H+的化学反应式来表示。若溶液的pH低,H+浓度增加,反应式将趋向BH+方面,即溶液中BH+比B多。溶液碱性时,pH高,反应趋向相反,B相对地比BH+多。常用的局麻药,其pKa(表2)都在8左右。局麻药的不带电荷游离碱基(B)与带电荷的离子(BH+)对麻醉效应都是重要的,游离碱基能弥散穿透神经膜到达产生局麻作用部位,带电荷的离子虽不能通过组织屏障,但到达神经内能起局麻阻滞作用。酯类局麻药如普鲁卡因,其pKa最高,在生理pH下,脂溶性的非离子形式分子很少,因此普鲁卡因渗透扩散作用差。酰胺类局麻药的pKa均在8以下,作用初现较快,这与药物向神经膜弛散的弥散率有关,并取决于局麻药的游离碱基量。

表2 局麻药物理化学和生物学特性

| 药名 | 物理化学特性 | 生物学特性 | ||||

| pKa (25℃) | 分布系数 (正庚烷/ 缓冲剂) | 蛋白质 结合 % | 等效 麻醉 浓度 | 麻醉持 续时间 (min) | 代谢 部位 | |

| 普鲁卡因 氯普鲁卡因 | 8.9 8.7 | 0.02 0.14 | 5.8 | 2 2 | 50 45 | 血浆 血浆 |

| 丁卡因 利多卡因 卡波卡因 丙胺卡因 | 8.5 7.9 7.6 7.0 | 4.1 2.9 0.8 0.9 | 75.6 64.3 77.5 | 0.25 1 1 1 | 175 100 100 100 | 血浆 肝 肝 肝、肺 |

| 布比卡因 依替林卡因 | 8.1 7.7 | 27.5 141 | 95.6 94 | 0.25 0.25 | 175 200 | 肝 肝 |

临床用含有肾上腺素的局麻药制剂中加有减少肾上腺素氧化的重亚硫酸钠,故pH低。因此,同浓度含有肾上腺素的局麻药制剂比无肾上腺素的制剂离解出的脂溶性游离碱基量少,局麻效应也较差,临床应用局麻药时,如需加入肾上腺素,最好在注射前临时加入。感染组织中pH低,若注入局麻药液,局麻效应常较差,其原因也是由于离解出游离碱基量少。临床上还观察到,局麻药经过二氧化碳充气处理后,局麻作用潜伏期缩短,而麻醉阻滞扩散面却较广,因为这种制剂的pH常被二氧化碳缓冲到6.5,在注射后二氧化碳很快从溶液中弥散出来,溶液pH升高,局麻药游离的碱基很快释出,通过脂屏障而进入轴突; 溶液中释出的二氧化碳弥散入轴突内。使pH下降,有利于局麻药离解成离子形式,产生局麻效应。

一般认为局麻药的脂溶性是决定麻醉效力的主要因素。普鲁卡因分布系数0.02,脂溶性低,麻醉效力小;布比卡因的分布系数27.5,有较大的脂溶性,麻醉效力比普鲁卡因大。脂溶性与内在麻醉效力的关系与神经膜生化结构相一致,高脂溶性的局麻药容易透过神经膜而增强药效。高脂溶性的局麻药常同时具有蛋白质结合高的特性,而局麻药作用时间与蛋白质结合高低有关。普鲁卡因与蛋白质结合差,作用时间短;丁卡因、布比卡因和依替杜卡因能与蛋白质高度结合,作用时间长。局麻药的结构式稍加改变,即影响其脂溶性与蛋白质结合的性能。酯类局麻药普鲁卡因,在具芳香族部分加上丁基族,即成脂溶性和蛋白质结合较高的丁卡因。酰胺类局麻药卡波卡因,若将丁基取代其胺基团端的甲基即成布比卡因,后者有更高的脂溶性和蛋白质结合性。此外,局麻药的麻醉效力并与药液浓度有关。

生物学特性 酯类局麻药的代谢,主要通过假性胆碱酯酶水解,酰胺类局麻药则在肝内经酶降解。但也有例外,酯类的可卡因通过与普鲁卡因不同的途径在血浆中代谢;酰胺类的丙胺卡因一部分在肺内代谢。

作用的生理基础 神经纤维由轴浆和细胞膜组成。细胞膜是一夹层结构,其类脂质分子位于膜内外二面的表面外层,蛋白质分子夹在中间。类脂质分子层是由两层磷脂分子组成。神经分有髓鞘和无髓鞘两种。有髓鞘神经被髓鞘包围,仅在Ranvier结处无髓鞘。许多神经纤维集合一起由多层包膜包绕形成神经干。局麻药液注射到细胞外间隙后,要透过这些包膜才能到达神经细胞膜。

神经冲动在神经纤维内的传导是靠细胞膜进行的。细胞内含有较高的钾离子和较低的钠离子,细胞外液内则相反。膜内高浓度的钾离子有顺着浓度阶差向膜外扩散的趋势,钠离子相反,有向膜内扩散的趋势。这些扩散取决于膜的离子通路是否开放。在静息状态下,仅膜的钾离子通路处于开放状态,故可能有少量钾离子外逸,这是因受到膜内不能外逸的负离子吸引牵制所致。静息时膜对钠离子几乎没有通透,当神经受到刺激兴奋时,膜的钠离子通路突然开放,于是膜外高浓度的钠离子大量迅速进入膜内,使膜内电位急剧上升,造成膜的去极化,甚至极性反转,使膜外带负电。随后,膜上有关蛋白质的构象又恢复到兴奋前状态。于是膜上的钠泵又通过耗能活动,把进入膜内的钠离子向外转运,同时把逸出的钾离子摄入,直至细胞内外钠离子和钾离子的浓度恢复到静息状态水平。已去极化的神经节段与邻近静息状态的节段,由于电位差产生局部电流,电流向前,使原先处在静息状态的节段去极化,这样不断地沿轴突传去。有髓鞘的神经内,膜内外离子转运的改变仅在Ranvier结处。局麻药接触神经后,可降低动作电位的高度,减慢去极化的速度,使神经冲动的传导速度减慢,最终使冲动无法传导。

根据神经纤维不同功能、直径大小与传导速度快慢分为A、B、C三种。A类神经纤维中,又分为α、β、γ与δ四种。细小、传导速度慢的神经纤维比粗大、传导速度快的纤维易被局麻药阻滞。但也有例外,如传导速度较快、带髓鞘的节前纤维比速度较慢、不带髓鞘的节后C纤维对局麻药更敏感; 掌管痛温感觉的Aδ纤维传导速度比C纤维快,但前者对局麻药比后者更敏感。神经纤维对局麻药阻滞的敏感性依次序如下:节前纤维、痛温觉纤维、触觉纤维、本体感受纤维和运动纤维。临床可见低浓度的局麻药液下,C纤维和小中号的A纤维被阻滞,痛温度感觉消失,但触觉、本体感受和运动功能仍存在。要达到完全阻滞,必须提高局麻药液的浓度。

其他药理作用 局麻药被毛细血管吸收进入循环,影响全身各器官组织,主要是心血管系统与中枢神经系统。

(1) 心脏:局麻药对心脏组织的细胞膜起稳定性作用,能抑制不正常或受损肌纤维的自律性,解除心律失常。应用中毒剂量的利多卡因时,可出现心肌去极化速度降低、低动作电位和传导速度明显减慢。心电图呈现P-R间期延长,QRS增宽。临床上,在高浓度的利多卡因下可出现窦性心动过缓,常是心搏骤停的先兆。在控制心律失常的利多卡因浓度下,不影响心肌收缩和心输出量。随着利多卡因浓度的增加,可引起心肌收缩乏力、心舒张容积增加、心室内压力下降和心输出量减少。在部位局麻时,利多卡因的浓度不影响心脏,但如误注大量利多卡因而被吸收进入循环,则可导致循环衰竭。

(2) 外周血管:局麻药对血管平滑肌的作用不一致。可卡因能抑制组织对儿茶酚胺的再摄取,引起血管收缩。普鲁卡因具有血管扩张作用。局麻药对血管平滑肌的作用还取决于该药的特性与浓度,低浓度下常出现血管收缩,较高浓度下则血管扩张。常用的局麻药中,卡波卡因临床用浓度最易产生血管收缩作用。

(3) 中枢神经系统:局麻药浓度不高时,对中枢神经的作用仅限于镇静和抗惊厥。当浓度增大时,可逐渐出现舌与口周围发麻、头昏、眩晕、视听觉障碍和定向不全等。若浓度再增高,出现战栗、肌束震颤、抽搐,甚或惊厥与神志不清。昏迷时,常伴有呼吸停止和循环衰竭。

常用局麻药

❶可卡因:除具有神经阻滞作用外,还能加强交感神经兴奋和协同儿茶酚胺的作用。其局麻作用不强,持续作用时间也不长,多用于耳鼻喉科表面麻醉。由于其毒性与成瘾性,临床上已很少采用。

❷普鲁卡因:是国内较常用的局麻药,具有作用时间短,全身毒性小、无局部刺激、灭菌处理方便和价廉等优点。但通透性差,一般不能用于表面麻醉,其麻醉效能与时效都比利多卡因差。

❸氯普鲁卡因:局麻效能与普鲁卡因相似或稍强,作用较快,时效较短。

❹丁卡因:为局麻效能强的长效局麻药,通透性强。用于表面麻醉,局麻效能比普鲁卡因强,时效长,但毒性也大。

❺奴泼卡因:是长效的局麻药,局麻效能比布比卡因强,但其作用时效不及后者。由于其毒性为普鲁卡因的15~20倍,临床上仅用于蛛网膜下腔阻滞。

❻利多卡因:局麻强度中等,作用时效比普鲁卡因长,作用出现快,通透性也较强。

❼卡波卡因:与利多卡因相比,麻醉强度、局麻出现时间和通透性基本上相仿,惟其作用时效稍长,有微弱的血管收缩作用。

❽丙胺卡因:麻醉效能、作用出现时间和作用时效都与利多卡因无大差别,穿透性良好,缺点是可产生高铁血红蛋白症。

❾布比卡因:与利多卡因相比局麻效能较强,作用出现时间稍慢,作用时效较长。布比卡因和血浆蛋白质结合的百分率高,胎儿血液含该药浓度比母体低,宜用于产科麻醉。

❿依替杜卡因: 局麻效能比布比卡因稍差,但麻醉作用出现较快。其作用时效比利多卡因长,但比布比卡因短。

- 丈爸是什么意思

- 丈爹是什么意思

- 丈田是什么意思

- 丈篙是什么意思

- 丈老是什么意思

- 丈老子是什么意思

- 丈迷老是什么意思

- 丈量是什么意思

- 丈量世界屋脊英雄测绘大队是什么意思

- 丈量吨是什么意思

- 丈量员是什么意思

- 丈量土地用的一种木制器具是什么意思

- 丈量委员会是什么意思

- 丈门娘是什么意思

- 丈门婆是什么意思

- 丈门爷是什么意思

- 丈雪是什么意思

- 丈雪语录是什么意思

- 丈饭碗是什么意思

- 丈龙儿是什么意思

- 丈𡝠哀是什么意思

- 丈𡝠老是什么意思

- 三是什么意思

- 三 1927年4月至1928年10月的南京国民政府是什么意思

- 三 1949年后的安徽人口是什么意思

- 三 50年代中期至“文革”前的社会治安是什么意思

- 三 90年代以来的社会治安是什么意思

- 三a是什么意思

- 三a革命是什么意思

- 三a韵是什么意思

- 三b韵是什么意思

- 三c、三s是什么意思

- 三c四a革命是什么意思

- 三c革命是什么意思

- 三c韵是什么意思

- 三d是什么意思

- 三d保单是什么意思

- 三d韵是什么意思

- 三e审计是什么意思

- 三i是什么意思

- 三

貼裏是什么意思

貼裏是什么意思 - 三

.jpg) 是什么意思

是什么意思 - 三i革命是什么意思

- 三k党是什么意思

- 三k党法案是什么意思

- 三m公司是什么意思

- 三r是什么意思

- 三s是什么意思

- 三是什么意思

- 三是什么意思

- 三s研究会是什么意思

- 三v是什么意思

- 三+x是什么意思

- 三·一八惨案是什么意思

- 三·一核弹是什么意思

- 三·一起义是什么意思

- 三·三一惨案是什么意思

- 三·二○事件是什么意思

- 三·八妇女节是什么意思

- 三 “国家安全会议”是什么意思