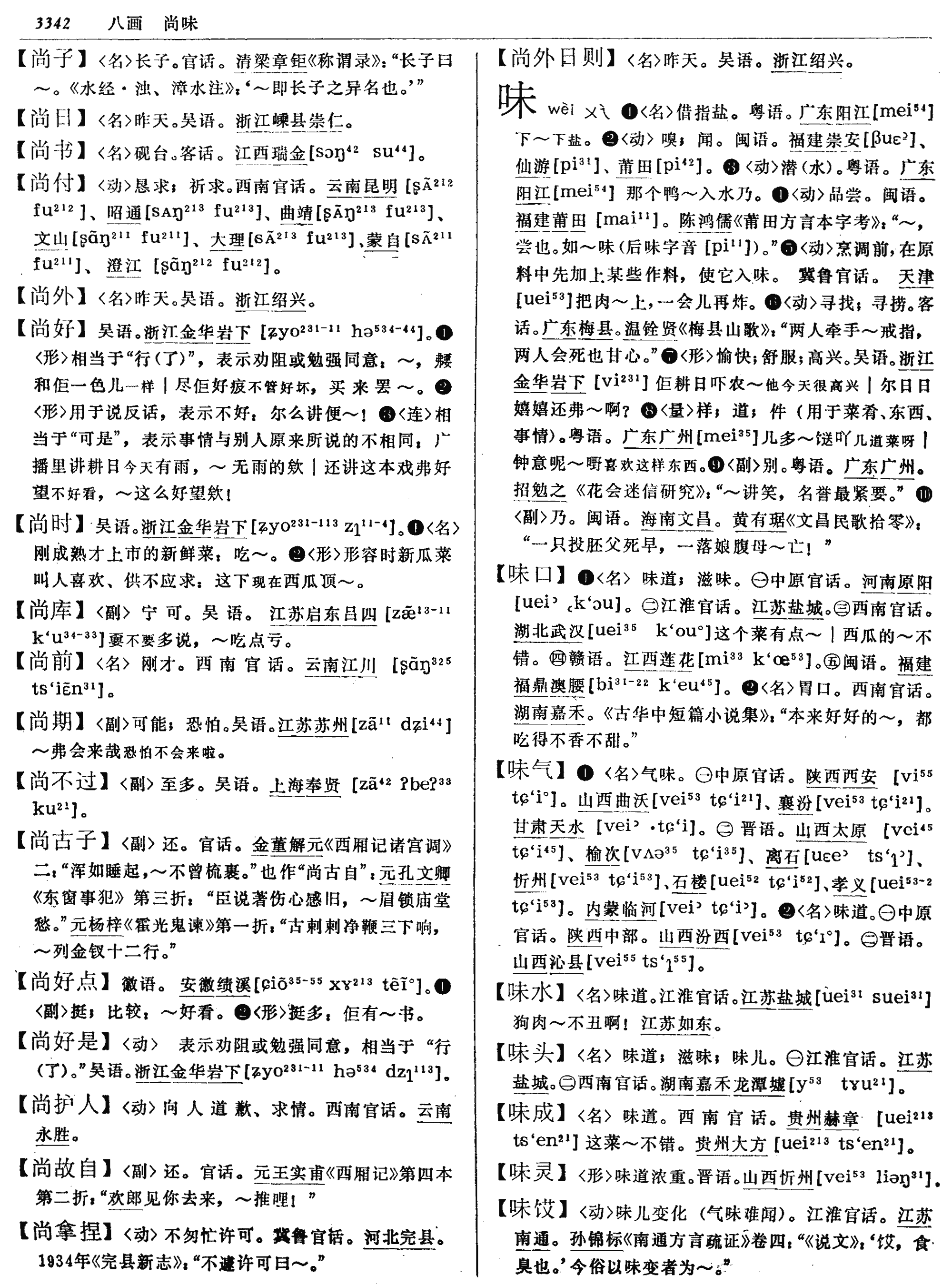

尚书

我国第一部历史文献汇编和历史散文集。原名《书》,因所记皆上古之事,称《尚书》。汉代尊之为经,又称《书经》。相传原有一百篇,为孔子所纂辑。后世多疑其说,认为系春秋以前史官、学者陆续编订。秦焚书后,原书不传。汉初经师保存其中二十八篇,用当时通行隶书写定,称《今文尚书》。汉武帝时,从孔子故宅坏壁中发现用古文字所写《尚书》,称《古文尚书》,后来亡佚。东晋梅赜乃伪造《古文尚书》二十五篇。今存《尚书》五十八篇,乃《今文尚书》与伪《古文尚书》之合编。其中可信者二十八篇,分隶《虞书》、《夏书》、《商书》、《周书》四部,有典、谟、训、诰、誓、命六体。记事上起虞舜,下迄春秋,文字“佶屈聱牙”,艰涩难懂。但少数篇章叙事说理,颇有条理,且善用比喻,具有一定文学价值。历来注、疏、传、释者甚多,其中唐孔颖达撰《尚书正义》最为通行,清孙星衍撰《尚书今古文疏证》最为完备。今人曾运乾撰《尚书正读》(有中华书局1964年本),牟庭撰《同文尚书》(有齐鲁书社1981年本),释难解疑,亦可参考。

《尚书》

儒家经典之一,是现存最早的关于上古时典章文献的汇编,某些段落保存了古老的历史材料和思想材料。在美学方面,最为著名的是《尚书·舜典》。其中“诗言志”的提出,被朱自清认为是中国历代诗论的“开山的纲领”。“八音克谐,无相夺伦,神人以和。”从伦理道德的角度提出“乐”与“和”的关系。此外,这段文字对考察艺术起源也极有价值。

尚书

❶官名。战国时始置,或称掌书,尚即执掌之意。秦及汉初,尚书为少府属官,是在皇帝身边服务的小臣。汉武帝提高皇权,以尚书掌管文书章奏,地位逐渐重要。汉成帝时,设尚书五人,开始分曹办事。东汉时诸曹尚书隶属尚书台,正式成为协助皇帝处理政务的官员,从此三公权力日益削弱。魏晋以后,尚书台改称尚书省,事务益繁。隋代始分吏户礼兵刑工六部,其各部长官并称尚书。历代且以诸曹(部) 尚书与尚书令、仆射合称为八座。

❷官署名。即指尚书台或尚书省。参见“尚书省”。

尚书

夏书卷二

甘 誓

大战于甘,乃召六卿。

王曰:“嗟!六事之人,予誓告汝:有扈氏威侮五行,怠弃三正。天用剿绝其命。今予唯恭行天罚。左不攻于左,汝不恭命;右不攻于右,汝不恭命;御非其马之正,汝不恭命。用命,赏于祖;弗用命,戮于社。予则孥戮汝。”

商书卷三

汤 誓

王曰:“格尔众庶!悉听朕言。非台小子敢行称乱;有夏多罪,天命殛之。”

“今尔有众,汝曰:‘我后不恤我众,舍我穑事而割正夏。’予惟闻汝众言。夏氏有罪。予畏上帝,不敢不正。”

“今汝其曰:‘夏罪其如台?’夏王率遏众力,率割夏邑。有众率怠弗协,曰:‘时日曷丧,予及汝皆亡!’夏德若兹,今朕必往。”

“尔尚辅予一人,致天之罚,予其大赉汝。尔无不信,朕不食言。尔不从誓言,予则孥戮汝,罔有攸赦。”

周书卷四

牧 誓

时甲子昧爽,王朝至于商郊牧野,乃誓。王左杖黄钺,右秉白旌以麾。曰:“逖矣,西土之人!”

王曰:“嗟! 我友邦冢君、御事、司徒、司马、司空、亚旅、师氏、千夫长、百夫长,及庸、蜀、羌、髳、微、卢、彭、濮人,称尔戈,比尔干,立尔矛。予其誓。”

王曰:“古人有言曰:‘牝鸡无晨。牝鸡之晨,惟家之索。’今商王受惟妇言是用,昏弃厥肆祀,弗答; 昏弃厥遗王父母弟,不迪;乃惟四方之多罪逋逃,是崇是长,是信是使,是以为大夫卿士,俾暴虐于百姓,以奸宄于商邑。”

“今予发,惟恭行天之罚。今日之事,不愆于六步、七步,乃止齐焉。夫子助哉!不愆于四伐、五伐、六伐、七伐,乃止齐焉。勖哉夫子!尚桓桓,如虎如貐,如熊如罴,于商郊。弗迓克奔,以役西土。勖哉夫子! 尔所弗勖,其于尔躬有戮。”

大 诰

王若曰:“猷!大诰尔多邦,越尔御事。……已!予惟小子若涉渊水,予惟往求朕攸济。敷贲、敷前人受命兹不忘大功。予不敢闭于天降威用。宁王遗我大宝龟,绍天明。即命曰:‘有大艰于西土,西土人亦不静。越兹蠢。’殷小腆诞敢纪其叙。天降威,知我国有疵,民不康,曰:‘予复,’。反鄙我周邦;今蠢。今翼日,民献有十夫予翼,以于敉宁武图功。我有大事,休,朕卜并吉。……

“肆予冲人永思艰,曰:呜呼! 允蠢鳏寡,哀哉! 予造天役,遗大投艰于朕身,越予冲人不卯自恤。义尔邦君,越尔多士、尹氏、御事,绥予曰:‘无毖于恤,不可不成乃宁考图功。’……”

王曰:“若昔,朕其逝。朕言艰日思:若考作室,既底法,厥于乃弗肯堂,矧肯构?厥父灾,厥子乃弗肯播,矧肯获?厥考翼其肯曰:‘子有后,弗弃基。’肆予曷敢不越卯敉宁王大命?若兄考,乃有友伐厥子,民养其劝弗救?”

王曰:“……子永念曰: 天惟丧殷。若穑夫,予曷敢不终朕亩?天亦惟休于前宁人,予曷其极卜,敢弗于从?率宁人有指疆土?矧今卜并吉,肆朕诞以尔东征。天命不僭,卜陈惟若兹。”

周书卷五

多 方

惟五月丁亥,王来自奄,至于宗周。

周公曰:“王若曰:猷!告尔四国多方,惟尔殷侯尹民,我惟大降尔命,尔罔不知。……

“王若曰:诰告尔多方,非天庸释有夏,非天庸释有殷;乃惟尔辟以尔多方,大淫图天之命,屑有辞。乃惟有夏,图厥政,不集于享;天降时丧,有邦间之。乃惟尔商后王,逸厥逸,图厥政,不蠲烝;天惟降时丧。……

“今我曷敢多诰,我惟大降尔四国民命。尔曷不忧裕之于尔多方?尔曷不夹介刈我周王、享天之命?今尔尚宅尔宅,畋尔田,尔曷不惠王熙天之命?尔乃迪屡不静,尔心未爱,尔乃不大宅天命,尔乃屑播天命。尔乃自作不典,图忱于正。我惟时其教告之,我惟时其战要囚之,至于再至于三。乃有不用我降尔命,我乃其大罚殛之。非我有周秉德不康宁,乃惟尔自速辜。……

“王曰:呜呼! 多士,尔不克劝忱我命,尔亦则惟不克享,凡民惟曰不享。尔乃惟逸惟颇,大远王命。则惟尔多方探天之威,我则致天之罚,离逖尔土。

“王曰: 我不惟多诰,我惟祗告尔命。又曰: 时惟尔初,不克敬于和,则无我怨!”

立 政

今文子文孙,孺子王矣。其勿误于庶狱,惟有司之牧夫。其克诘尔戎兵,以陟禹之迹;方行天下,至于海表,罔有不服。以靓文王之耿光,以扬武王之大烈。

周书卷六

费 誓

公曰:“嗟!人无哗,听命。徂兹淮夷徐戎并兴。善□乃甲胄,敌乃干,无敢不吊!备乃弓矢,锻乃戈矛,砺乃锋刃,无敢不善!

“今惟淫舍牿牛马。杜乃擭,敜乃阱,无敢伤牿!牿之伤,汝则有常刑。

“马牛其凤,臣妾通逃,勿敢越逐; 祗复之,我商贲汝。乃越逐,不复,汝则有常刑。无敢寇攘;逾垣墙,窃马牛,诱臣妾,汝则有常刑。

“甲戌,我惟征徐戎。峙乃糗粮,无敢不逮!汝则有大刑。鲁人三郊三遂,峙乃桢干。甲戌,我惟筑,无敢不供!汝则有无余刑、非杀。鲁人三郊三遂,峙乃刍茭,无敢不多,汝则有大刑。”

[鉴赏]

《尚书》,又称《书》、《书经》。儒家经典之一。“尚”就是“上”的意思,《尚书》即上代以来的书,正如王充所说:“上古帝王之书也”。它是我国上古历史文件和部分追述古代事迹著作的汇编。相传由孔子选编而成。儒家后来又补充进去了许多篇章,如《尧典》、《皋陶谟》、《禹贡》、《洪范》等,是研究商周,特别是西周初期的重要史料。

孔子(公元前551年-前479年),春秋末期思想家、政治家、教育家,儒家的创始者。名丘,字仲尼。鲁国陬邑(今山东曲阜东南)人。先世是宋国贵族。少“贫且贱”,及长,做过“委史”和“乘田”等事。学无常师,相传曾问礼于老聃,学乐于苌弘,学琴于师襄。聚徒讲学,从事政治活动。年五十,由鲁国中都宰升任司寇,摄行相事。后又曾周游宋、卫、陈、蔡、齐、楚等国,自称“如有用我者,吾其为东周乎?”终不见用。晚年致力教育,整理《诗》、《书》等古代文献,并把鲁史官所记《春秋》加以删修,成为我国第一部编年体的历史著作。弟子相传先后有3千人,其中著名的有70余人。孔子曾大力宣传“仁”的学说。认为“仁”即“爱人”。提出“己所不欲,勿施于人”、“己欲立而立人,己欲达而达人”等论点,即所谓“忠恕”之道。但“仁”的执行要以“礼”为规范,他说:“克己复礼为仁”,“仁”实际上是以维护贵族等级秩序为目的的。在世界观上,对殷周以来的鬼神宗教迷信采取存疑态度,认为“未知生,焉知死”,“未能事人,焉能事鬼”。但仍强调“不知命,无以为君子也”。在认识论和教育思想方面,注重“学”与“思”的结合,提出了“学而不思则罔,思而不学则殆”和“温故而知新”等命题。政治上提出“正名”的主张,认为“君君、臣臣、父父、子子”,都应实副其“名”;在维护贵族统治的基础上提倡德治和教化,反对苛政和任意刑杀,并提出“不患寡而患不均,不患贫而患不安”的论点。自汉以后,孔子学说成为两千余年封建文化的正统,影响极大。封建统治者一直把他尊为圣人。

《尚书》在秦之前,相传原文多达100篇,内容包括自帝尧至秦穆公(公元前659—前621年在位)间几个时代的史料。它在先秦时代与《诗》300篇并称《诗》、《书》。到西汉初年,一个叫伏生的人以今文《尚书》28篇相传于世。后来汉武帝时又传闻有人在孔子住宅壁中发现《古文尚书》。到了东晋时期,一个叫梅赜的人献出伪《古文尚书》。自此,《尚书》出现真伪之争,世间出现了《今文尚书》、《古文尚书》、《伪古文尚书》几个版本。梅赜在推出伪《古文尚书》的同时,把今文《尚书》28篇分为33篇,托出伪《古文尚书》25篇,合58篇。现在通行的《尚书》均为58篇。

《尚书》各篇不仅文字简洁明快,而且文章体裁多样。记载尧舜之事则用“典”的体裁,体现了作者“尊阁之意”;记载群王训诫勉励将士和百姓发出的文告,则以“诰”体;记叙君臣之间嘉言善政,共商国是之事,则用“谟”的体裁;记载君王率兵出征前发表的告戒将士的言辞则用“誓”的体裁。除此,还有“训”、“命”等体裁。通过各种体裁的灵活运用,使上起原始社会末期,下至封建社会初期的1000多年,包括政治、军事、文化、宗教等史料再现在人们面前时,给人以亲临其境之感。

现存《尚书》分《虞书》、《夏书》、《商书》、《周书》四个部分,共58篇,各部分的具体篇章如下:

《虞书》有:尧典、舜典、大禹谟、皋陶谟、益稷共5篇。

《夏书》有:禹贡、甘誓、五子之歌、胤片共4篇。

《商书》有:汤誓、仲虺之诰、汤诰、伊训、太甲上、太甲中、太甲下、咸有一德、盘庚上、盘庚中、盘庚下、说命上、说命中、说命下、高宗肜日、西伯戡黎、微子共17篇。

《周书》有:泰誓上、泰誓中、泰誓下、牧誓、武成、洪范、旅獒、金滕、大诰、微子之命、康诰、酒诰、梓材、召诰、洛诰、多士、无逸、君奭、蔡仲之命、多方、立政、周官、君陈、顾命、康王之诰、毕命、君牙、同命、吕刑、文侯之命、费誓、秦誓共32篇。

《尚书》的注本也比较多,有唐代孔颖达的《尚书正义》,宋代蔡沈的《书经集传》,清朝孙星衍的《尚书今古文注疏》等。

《尚书》58篇中专门记载军事的有《甘誓》、《汤誓》、《牧誓》、《费誓》、《秦誓》等篇。在《大诰》、《多方》、《立政》等篇中也包含有大量的军事内容。这些篇章记载着古代的军事制度、战争情况以及古代先贤的用兵之法等等。军事资料非常丰富,归纳起来,《尚书》在军事思想方面主要体现在如下几点。

一、确立“敬天保民”的战争观

自原始社会以来,氏族与氏族之间,王国与王国之间互相吞并而发起的战争是频繁的。但随着人们认识水平的提高,确定一场战争的发起,逐步需要向人们阐明战争的性质,宣扬发起这场战争的正义性和必要性,才能激发人们勇往向前,英勇作战。

鉴于当时人们奉行“天命思想”,故凡是违背了“上天”的就是大逆不道、非正义的,凡是去惩罚上述大逆不道的行为就是正义的,十分必要的。

夏王启在甘(今陕西户县境内)讨伐扈氏前,就指责扈氏“……威侮五行,怠弃三正”(蔑视金、木、水、火、土五行更替的道理,废黜历法)是大逆不道的行为。无疑,“天用剿绝其命”(上天因此要来绝他的大命)。“今予唯恭行天罚”(现在,我只是奉行上天的惩罚)。

当然,用“天命思想”去说服人们是非常抽象的,还有必要向人们阐述一些具体的,看得见摸得着的道理。因此,逐步提出了“敬天保民”的战争观。与此相适应,在声讨敌方罪行时,相继不乏列举了关系到人们切身利益的事实。如商汤在起兵攻夏桀的誓师大会上,就历数夏桀“总是竭尽民众的力量供他自己奴役,总是搜刮夏国的财富供他自己享受,从而使得夏国民众离心离德了”。再如周武王攻商纣前,历数商纣“专听妇人之言;废弃祀典;抛弃近亲;重用坏人,祸害百姓”等等。在列举敌方罪行之后,都以“非台小子敢行称乱,有夏多罪,天命殛之”或“今予发,惟恭行天之罚”的天命思想来说明发起战争的正义性、必要性,这是符合当时历史背景的。

二、注重武力和军备的重要作用

到殷周时期,统治者通过对历史经验教训的总结,已经深刻认识到武力和军备的重要作用。如周公摄政当国七年之后,还政于成王时所作的《立政》是这样告诫成王的:“其克诘尔戎兵,以陟禹之迹;方行天下,至于海表,罔有不服。”(你要能够过问军事、依靠它追踪大禹的足迹;广行天下,直达海外,没有人敢不服。)《多方》是周成王平叛奄乱后,命周公针对殷顽民及其他心有不服的诸侯所作的。它警告多次反叛的殷顽民,必须认清天命所归,顺服周的统治,否则就要继续用武力镇压,乃至“至于再,至于三”也要坚决用武力解决问题。这对殷顽民和心有不服的诸侯无疑起到了巨大的威慑作用。

三、强调协同一致的作战行动

《尚书》军事篇,几乎全是强调协同一致作战的篇章。首先从《甘誓》、《汤誓》、《牧誓》、《费誓》等誓师词看,就是一个个庄严的战争动员令。作战动员令理所当然要统一将士的思想,协调作战行动,再细读全篇誓词,不难看出,当时对作战行动的协调是何等的细致。如《牧誓》:“今日之事,不愆于六步、七步,乃止齐焉。夫子勖哉!不愆于四伐、五伐、六伐、七伐,乃止齐焉。”(今天的战斗,要求做到不超过六步或七步,就要停下来整顿一下。各位要努力啊!要求做到不超过四次或五次、六次、七次的冲刺,就要停下来整顿一下。)《费誓》还规定“甲戍”日军队要征伐除戎,三面郊区的民众和军队都要准备好粮草,民众还要准备好筑墙的工具,甲戍器要来修筑工事。可见,古代对协调一致的作战行动不仅十分重视,而且是着实认真研究的。

四、重视战场纪律

《尚书》对战场纪律描述较多。不仅说明这些铁的纪律为当时的作战胜利起到了重要作用,而且对后人治军也无不起到较大的借鉴作用。就当时人们的思想水平而言,《尚书》中规定的战场纪律既便于将士接受又规定得严厉具体。如《甘誓》“用命,赏于祖;弗用命,戮于社”。(肯于听命效力的,就在祖先的牌位前面给予奖赏;不肯听命效力的,就在社神的牌位前面加以杀戮。)这就是利用人民对神灵的敬畏来制定的纪律,便于大家接受。《费誓》等的战场纪律则规定得非常具体:“牛马走失了,男女奴隶逃跑了,不许逾越部伍前去追逐;得到走失牛马和逃亡的奴隶的,应该忠谨地送还原主,我会赏赐你们。凡是离开部伍去追逐的,或是得到了却不归还原主的,你们就会受到必然的惩罚。不许抢掠偷窃,翻越墙头,盗窃牛马,拐诱奴隶,否则你们就会受到必然的惩罚”。这样具体细致,深受战区民众欢迎的纪律至今还有指导意义。可见,《尚书》中的军纪对后人是一个较大的贡献。

《尚书》

《尚书》

亦称《书》、《书经》。儒家经典之一。“尚”即“上”,上代以来之书,故名。汉班固《汉书·艺文志》说:“《易》曰:‘河出《图》,洛出《书》,圣人则之。’故《书》之所起远矣。至孔子纂焉:上断于尧,下讫于秦,凡百篇,而为之序,言其作意。秦燔书禁学,济南伏生独壁藏之。汉兴,亡失,求得二十九篇,以教齐、鲁之间。讫孝宣世,有欧阳、大小夏侯氏,立于学官。《古文尚书》者,出孔子壁中。武帝末,鲁共王坏孔子宅,欲以广其宫,而得《古文尚书》及《礼记》、《论语》、《孝经》,凡数十篇,皆古字也。共王往入其宅,闻鼓琴瑟钟磬之音,于是惧,乃止不坏。孔安国者,孔子后也,悉得其书,以考二十九篇,得多十六篇。安国献之。遭巫蛊事,未列于学官。刘向以中古文校欧阳、大小夏侯三家经文,《酒诰》脱简一,《召诰》脱简二。率简二十五字者,脱亦二十五字;简二十二字者.脱亦二十二字。文字异者七百有余,脱亦数十。《书》者,古之号令;号令于众,其言不立具,则听受施行者弗晓。古文读应《尔雅》,故解古今语而可知也。”唐魏征等《隋书·经籍志》说:“《书》之所兴,盖与文字俱起。孔子观书周室,得虞、夏、商、周四代之典,删其善者,上自虞,下至周,为百篇,编而序之。”唐孔颖达《尚书正义》说:“《书》篇之名,因事而立,既无体例,随便为文。”唐刘知几《史通·六家篇》说:“《尚书》家者,其先出于太古。《易》曰;‘河出《图》,洛出《书》,圣人则之。’故知《书》之所起远矣。至孔子观书于周室,得虞、夏、商、周四代之典,乃删其善者,定为《尚书》百篇。孔安国曰:‘以其上古之书,谓之《尚书》。’《尚书璇玑钤》曰:‘尚者,上也。上天垂文象,布节度,如天行也。’王肃曰:‘上所言,下为史所书,故曰《尚书》也。’推此三说,其义不同。盖《书》之所主,本为号令,所以宣王道之正义,发话言于臣下。故其所载,皆典、谟、训、誓命之文。至如尧、舜二《典》,直序人事;《禹贡》一篇,唯言地理;《洪范》总述灾祥,《顾命》都陈丧礼;兹亦为例不纯者也。”今人陈梦家《尚书通论》说:“《尚书》是我国古代最重要的一部经典,它记录了距今二千三百年至三千年间王室的诰命、誓言和其它的大事……在经学史上,它成为今古文学争论的开端。在‘六经皆史’的意义上,它是存在下来的先秦史料中最重要的一部分。”《尚书》是我国上古历史文件和部分追述古代事迹著作的汇编。相传由孔子编选而成。有些篇如《尧典》、《皋陶谟》、《禹贡》、《洪范》等是后来儒家补充进去的。西汉初存二十八篇,即《今文尚书》。另有相传汉武帝时在孔子住宅壁中发现的《古文尚书》和东晋梅赜所献的伪《古文尚书》二种。通行的《十三经注疏》本《尚书》,就是《今文尚书》与《古文尚书》的合编。《尚书》中保存有商、周特别是西周初期的一些重要史料;同时,它也是我国古代第一部记叙文和论说文的集子,是我国古代散文的开端。它在记叙人物的语言时,尽量通过描摹把人物谈话时的口气、感情表现出来,如《盘庚》中写盘庚的训话,周诰中写周公的训话,都给人以如闻其声、如见其人的感觉;有些篇章能够运用比喻来说明道理,如盘庚说服臣民迁都时,把旧都比作“颠木”.把新都比作“由蘖”,把散布流言所起的影响之大,比作“火之燎于原,不可向迩”,生动形象,亲切感人;语言方面则很少运用“也”、“哉”、“乎”一类虚词,显得非常拗口,“佶屈聱牙”(唐韩愈《进学解》评语)。注本有唐孔颖达《尚书正义》、清孙星衍《尚书今古文注疏》等。

尚书

尚书

❶官署名。指尚书省。参见“尚书省”。

❷官名。始于战国。汉代始在皇帝左右分曹办事,成为协助处理政务的官员。宋承唐制,为尚书省吏、户、礼、兵、刑、工六部的长官,但宋初仅为寄禄官,元丰改制后,方管理本部事。

尚书

❶官名。始置于战国。汉武帝时执掌文书奏章,东汉以后正式成为协助皇帝处理政务的官员。隋唐以后成为尚书省六部的长官。唐代六部(吏、户、礼、兵、刑、工)尚书各一人,为正三品,高宗龙朔二年(662)曾分别将其改名为司列、司元、司礼、司戎、司刑、司平太常伯,咸亨中复旧称。唐代前期尚书位尊望重,或兼任宰相,不轻以授人。中叶以后多用来酬勋,位任转轻,其本司职事也往往由侍郎代行。

❷官署名。指中央最高行政机构尚书省。详见“尚书省”。

尚书

官名。“尚书”,词义为主管文书,作为职官名,始于汉代汉成帝时宫廷中设尚书员,主管群臣章奏等文书;汉光武帝时,设尚书令,天下政治皆纳入其管辖之下。魏晋南北朝以三省(尚书、中书、门下)制代替九卿,设诸曹尚书,由尚书令总管之。隋唐起实行了六部制,吏、户、礼、兵、刑、工各部皆设尚书,其上则由宰相(尚书省左右仆射)掌管。元代将尚书、门下二省并为中书省,管辖六部尚书。至明洪武十三年废中书省,才由六部尚书独立分掌政务。清末,改尚书为大臣。例同上。

〗。

〗。

尚书

官名。秦代始置,为少府属官,掌奏章文书,职位很低,西汉沿置,汉武帝时由宦官担任,此后权势日增。汉成帝时改用文人,隋唐设尚书省,以左右仆射分管六部。明洪武十三年废中书省,以六部尚书分掌政务。清末改官制时并六部,改尚书为大臣。参见 【尚书令】、【尚书省】。

上书;尚书

◉ 上书shànɡ // shū 动 给地位高的人写信(多陈述政治见解)。〈例〉~言事/ 公车~/ 向中央~/ 老百姓给地方政府上了几次书反映有关问题。

◉ 尚书shànɡshū 名 古代的官名。明清两代是政府各部的最高长官。〈例〉礼部~/ 户部~/ 兵部~。

《尚书》

又称《书》、《书经》。上古历史文献的汇编,儒家经典之一。“尚”即“上”,上古之书,故名。有的出于当时史官的记录,有的是依据史料的追述,实属我国最早的历史散文。文字佶屈聱牙,古奥难懂。相传原有一百篇,为孔子所纂辑,恐不可信。秦焚书后,汉初经师保存下来28篇,用当时通行的隶书写定,称“今文《尚书》”。汉武帝时,又从孔子的故宅坏壁中发现用古文字写的《尚书》,称“古文《尚书》”,后来亡佚。另有东晋梅赜献伪造的古文《尚书》25篇。此后流行的《尚书》就是“今文《尚书》”和伪古文《尚书》的合编。直到清代,经过阎若璩等人细心研究,才揭穿晋人的作伪。注本有唐代孔颖达《尚书正义》如清代孙星衍《尚书今古文注疏》等。

尚书shàng shū

官名。

❶我国封建时代中央政府各部的最高长官:开口都是书香门第,父亲不是~,就是宰相。(五四·1267)

❷作者虚拟的后宫女官名:后来还是夏太监出来道喜,说咱们家大小姐晋封为凤藻宫~,加封贤德妃。(十六·321)

星宿名。共五星,屬紫微垣。《晉書·天文志上》:“門内東南維五星曰尚書,主納言,夙夜諮謀。龍作納言,此之象也。”《宋史·天文志二》:“尚書五星,在紫微東蕃内,大理東北。”

尚书【同义】总目录

尚书台阁闺台

尚书shàng shū

〖名词〗

一、亦称《书》、《书经》。儒家经典之一。中国上古历史文件和部分追述古代事迹著作的汇编(3)。《五帝本纪赞》:然《尚书》独载尧以来。——但是《尚书》只记载了尧以来的历史。《高祖功臣侯年表》:《尚书》有唐、虞之侯伯。——《尚书》记载有唐、虞时的侯伯后代。《太史公自序》:尧、舜之盛,《尚书》载之。——唐尧、虞舜的盛世,《尚书》记载着它。

二、官名。始置于战国时,历代职权不一。东汉时为协助皇帝处理政务的官员。隋唐以后为中央首要机关之一(3)。《诸葛亮前出师表》:侍中、尚书、长史、参军,此悉贞亮死节之臣也。——侍中郭攸之、费祎、尚书陈震、长史张裔、参军蒋琬,这些都是坚贞可靠、能以死报国的忠臣。《与韩荆州书》:或为侍中、尚书。——有的做到侍中,有的做到尚书。《与于襄阳书》:谨奉书尚书阁下。——恭敬地上书尚书阁下。

三、官署名。“尚书省”的简称。为三省之一,是中央执行政务的总机构(1)。《泷冈阡表》:修为龙图阁直学士、尚书吏部郎中。——修做了龙图阁直学士、尚书省吏部郎中。

尚书

书名。又称“书”、“书经”。我国最早的历史文献汇编。原意为“上古的史书”。是商、周两代统治者的讲话记录及东周、战国时期根据远古材料加工编成的虞、夏史事记载。汉初存28篇,因用当时隶书写定,故称为《今文尚书》。并由史书变成儒家五经之一。从西汉中期起,相传几次发现用先秦文字写的本子,称为《古文尚书》。西晋时期散失。东晋初年,梅赜献出有《孔安国传》的《古文尚书》,共58篇,作为《书经》流传下来。唐孔颖达撰《尚书正义》,后与《孔传》合成《尚书注疏》,明、清时刻在《十三经注疏》本中。后经清代学者阎若璩等人考证,判定此书是“伪《古文尚书》”,《孔安国传》是“伪《孔传》”,此本子是“伪孔本”。但其中保存了原已失散的汉代今文28篇。

尚书

书名。又称“书”、“书经”。我国最早的历史文献汇编。原意为“上古的史书”。是商、周两代统治者的讲话记录及东周、战国时期根据远古材料加工编成的虞、夏史事记载。汉初存28篇,用当时隶书写定,故称为《今文尚书》。并由史书变成儒家五经之一。从西汉中期起,相传几次发现用先秦文字写的本子,称为《古文尚书》。西晋时期散失。东晋初年,梅赜献出有《孔安国传》 的 《古文尚书》,共58篇,作为《书经》流传下来。唐孔颖达撰《尚书正义》,后与《孔传》合成《尚书注疏》,明、清时刻在《十三经注疏》本中。后经清代学者阎若璩等人考证,判定此书是“伪《古文尚书》”,《孔安国传》是“伪《孔传》”,此本子是“伪孔本。”但其中保存了原已失散的汉代今文28篇。

尚书

又称《书》或《书经》,汉人以其古远而用今名。文集。为我国最古的文献汇编。既是古史,也是最古的散文,用当时口语记录的文告和讲演。所记史事,上自唐尧,终于春秋初,相传为孔子删定,共百篇。秦焚书后,西汉初仅有秦博士济南伏胜口授二十八篇(《汉书》作二十九篇),分为典、谟、训、诰、誓、命六种文体。至汉文帝时晁错用隶书写定,故称《今文尚书》。《今文尚书》立于学官,有欧阳氏及大、小夏侯氏三家。欧阳氏分《盘庚》为上中下三篇,故为三十一篇,清代吴汝纶撰《尚书谊略》合《顾命》与《康王之诰》为一篇,认为伏胜所传《尚书》只有二十八篇(一说二十九篇)。西汉中期,又从孔子旧宅墙壁中发现用先秦古文籀书所写《古文尚书》,孔安国用今文校读,多出十六篇,又序一篇,经调整共分为五十八篇。武帝时献于朝廷。哀帝时刘歆校中秘书发现,倡议立于学官,引起今古文尚书之争,其议未被采纳。东汉末至西晋永嘉之乱后,《古文尚书》散亡。其后伪《古文尚书》相继出现。东晋梅赜(一作梅颐)献《孔传尚书》(即《古文尚书》五十八篇(一说五十九篇),今传本《十三经注疏》本《尚书正义》即梅氏所献《孔传尚书》五十八篇,真伪相混。清阎若璩等定为《伪古文尚书》。认为孔传及孔序为魏王肃所伪造。其中伏胜所传二十八篇真本《今文尚书》,却赖此“伪孔本”以传。《尚书》为儒家用以宣传尧舜禹汤周文武王、周公、孔子提倡的修身齐家、治国、平天下的道统,成为封建社会历代统治者的理论基础,为我国最古的珍贵史料,对后世文化传统具有深远影响。历代研究者不绝如缕。通行者有唐孔颖达疏《尚书正义》、清孙星衍《尚书今古文疏证》等较佳。现代著名史学家顾颉刚对《尚书》研究达到新的高度。其《尚书研究讲义》六种,刘起釪著《尚书源流及传本考》(辽宁大学出版社1987年出版)、张西堂《尚书引论》(陕西人民出版社1958年版)均可参考。

尚书

中国上古历史文献汇编。旧说由孔子纂删编定。有《今文尚书》和《古文尚书》两种文本传世。《今文尚书》自汉代流传下来,为伏生所藏,被认为是早期上古文献。《古文尚书》为汉武帝末年鲁恭王刘馀从孔宅壁中所发现,已佚;今存为东晋梅赜所献,据清代学者阎若璩考证,定为伪作。两种文本均收入《十三经注疏》,列为儒家经典之一。《今本尚书》在西汉初年存28篇,今同。其中《虞书》2篇、《夏书》2篇、《商书》5篇、《周书》19篇、《商书·盘庚篇》以上多为历史传说,《盘庚篇》以下诸篇多为信史,其中《洪范篇》被认为是战国儒家所补。虞、夏、商三代书保存了原始社会末及早期奴隶制社会中国先民道德观方面的史料。据《皋陶谟》载称,皋陶提出“九德”,即宽而栗,柔而立,乱而敬,愿而恭,扰而毅,直而温,刚而寒,简而廉,强而义。《商书》记载了殷商奴隶主的宗教道德观,即尊神和彰善思想。商人主张刑德并用,《盘庚》:“用罪伐厥死,用德彰厥善。”要求奴隶主“式敷民德”,“施实德于民”。《周书》有多篇是周公姬旦所作,包括《酒诰》、《康诰》、《多士》、《无逸》、《君奭》、 《多方》等篇。周公提出“敬德保民”、“以德配天”、“明德慎罚”等社会伦理思想,提出无逸、孝、节性、仁、惠、爱、和等道德规范,对后世中国伦理思想的发展有广泛影响。主要注疏本有唐孔颖达《尚书正义》、南宋蔡沈《书经集解》、清孙星衍《尚书今古文注疏》等。

169 尚书

先秦儒家经典著作。汉代学者认为是孔子编纂的,宋以后学者有否定孔子编纂说,迄无定论。本书辑录了春秋以前历代史官所收藏的政府重要文件以及政治论文,反映了先秦重大政治历史事件和政治思想,如神权政治观念,敬德保民、德主刑辅观念等,是了解和研究先秦政治制度和政治思想的重要材料。本书自汉代起,形成今文与古文的区分,今文版本包括虞书2篇,夏书2篇,商书5篇,周书19篇,共28篇(一说虞书3篇,共29篇);古文版本包括虞书4篇,夏书4篇,商书11篇,周书30篇,共49篇。自汉代被定为“经”后,历代学者注疏相当之多,有多种版本传世。

161 尚书

儒家经典之一,原称书,战国以来儒家尊为《书经》,汉代始称《尚书》,为中国上古历史文献和追述上古史迹的著作汇编。相传为孔子编定,其中部分篇章为后儒补入。据传原书百余篇,秦焚书后,西汉初年仅有原秦博士伏胜所传28篇,计《虞夏书》4篇,《商书》5篇,《周书》19篇,分典谟训诰誓命六种文体,因用汉代通行文字隶书写成,称《今文尚书》。西汉中期以来,出现几种古文写本流传,称《古文尚书》,西晋永嘉之乱后,皆失传。东晋时梅赜献《古文尚书》59篇,包括《今文尚书》析成33篇,新出25篇,书序一篇。为今本《古文尚书》。唐孔颖达之《尚书正义》据此本,宋代又将《尚书孔安国传》与孔书合为《尚书正义》,收入《十三经注疏》。自唐以来,经多家学者认定,梅本为伪书,是从各种逸书中辑录而成。《尚书》保存商代和周初的重要史料,如《盘庚》篇反映殷祖先的神灵崇拜,《召诰》开君权神授之先河,《洪范》在神学体系下提出帝王治国的九种根本大法,包含朴素唯物论思想。清孙星衍《尚书今古文疏证》为较好注本。

150 尚书

本书记载了氏族社会末期到夏、商、周的社会和思想状况,是研究早期道德观念和伦理思想的重要史料。其中《尧典》、《皋陶谟》对尧舜时代的伦理思想和道德观点反映相当充分,《甘誓》对夏初伦理思想有所反映,《汤誓》、《伊尹》、《盘庚》则反映了殷商的伦理思想,《康诰》、《召诰》、《立政》、《吕刑》和《秦誓》对周代伦理思想和道德观念反映较为充分系统。在伦理思想上,既提出了 “德”、“慈”、“孝”、“友”、“恭”和“义”等一系列概念,又记载了“克明俊德,以亲九族”、“敬敷五教”、“慎厥身,修思永”、“行有九德”、“施实德于民”、“以德配天”、“明德慎罚”等重要伦理观念。这对于儒家伦理思想的形成和中国伦理的发展均有重要影响。

《尚书》shangshu

上古历史文献集。先秦时称《书》,汉代以后称为《尚书》,意即“上古帝王之书”(《论衡·正说》)。因被列为儒家经典,又称为《书经》。约编定于春秋战国之际,流传中有所增益,编纂者为各朝史官。战国时,此书约有百篇,在社会广泛流传。经秦火焚毁之后,汉初有故秦博士伏生传授此书,共二十八篇,用当时流行的隶书抄写,称为《今文尚书》。汉景帝时,鲁恭王拆毁孔子故宅,在壁中发现一部用先秦六国文字书写的《尚书》,比《今文尚书》多16篇,被称作《古文尚书》。此书至西晋时已亡佚。东晋时,梅赜献《古文尚书》58篇以及孔安国《尚书传》,一直流传至今。经清代学者考证,此书及所谓《尚书传》为伪托之作。现存《尚书》中只有《尧典》、《皋陶谟》、《汤誓》、《盘庚》等33篇,《今文尚书》是真《尚书》,但其他各篇《古文尚书》中也保存了一些有价值的古代史料。

《尚书》分《虞书》、《夏书》、《商书》、《周书》四部分,其中《商书》和《周书》是商周两代的文献资料,可能经过后人的加工润饰。《虞书》和《夏书》是后人根据传说写成的。《尚书》中包括典、谟、训、诰、誓、命等不同文体,是各种形式的官方文告、命令、誓词及君臣间的谈话,大部分是记言散文,也有少数以记事为主的作品,如《尧典》、《顾命》等篇。《尚书》标志着我国古代散文的形成。其中的文章虽向称佶屈聱牙,古奥难懂,但其结构较为完整,讲究命意谋篇,无论记言叙事都比以前的文字记载有了长足进步,有的篇章颇具文采,说理生动形象;有的篇章带有一定的感情色彩,流露出说话者的语气和情态;还有的篇章叙事具体细密,条理明晰。其典重雅奥的风格对后代的制诰、章表等公文有重要影响。后人在论及诏策、移檄、章奏、书记等文体时,也往往溯源于此书。

注本有唐孔颖达《尚书正义》,宋蔡沈《书集传》、清孙星衍《尚书今古文注疏》等。

尚书

官名。战国时置。此后历代均设此官,初为皇帝秘书,至唐设吏、礼、工、户、刑、兵6部,尚书始为其各部的首领官,其后尚书便成为国家的高级行政长官,至清不改。《晋书·职官志》:“列曹尚书,案尚书本汉承秦置,及武帝游宴后庭,始用宦者主中书,以司马迁为之,中间遂罢其官,以为中书之职。至成帝建始四年 (公元前29年) 罢中书宦者,又置尚书5人,1人为仆射,而4人分为4曹,通掌图书秘记章奏之事,各有其任。”《旧唐书·职官志二》:“尚书令1员。令总领百官,仪刑端揆,其属有6尚书:一曰吏部,二曰户部,三曰礼部,四曰兵部,五曰刑部,六曰工部。凡庶务,皆会而决之。”《清史稿·职官志一》:“吏部:尚书〔初制,满洲一品,汉人二品。顺治十六年(公元1659年)改满尚书二品。康熙六年(公元1667年)复故,九年仍改正二品。雍正八年(公元1730年)俱定从一品。各部同〕。”

尚书

上古历史文献集。先秦时称《书》,汉代以后称为《尚书》,意即“上古帝王之书”。因被列为儒家经典,又称为《书经》,约编定于春秋战国之际,流传中有所增益,编纂者为各朝官吏。战国时,此书约有百篇,在社会上广泛流传。经秦火焚毁之后,汉初有故秦博士伏生传授此书,共二十九篇,用当时流行的隶书抄写,称为《今文尚书》。汉景帝时,鲁恭王拆毁孔子故宅,在壁中发现一部用先秦六国时字体书写的 《尚书》,比《今文尚书》多十六篇,被称作《古文尚书》。此书至西晋时已亡佚。东晋时,梅赜献《古文尚书》五十八篇以及孔安国《尚书传》,一直流传至今。经清代学者考证,此书及所谓《尚书传》为伪托之作。现存《尚书》中只有 《尧典》、《皋陶谟》、《汤誓》、《盘庚》等三十三篇,《今文尚书》是真《尚书》,但其他各篇《古文尚书》中也保存了一些有价值的古代史料。《尚书》分《虞书》、《商书》、《夏书》、《周书》 四部分,其中 《商书》 和《周书》是商周两代的文献资料,可能经过后人的加工润饰。《虞书》和《夏书》是后人根据传说写成的。《尚书》中包括典、谟、训、诰、誓、命等不同文献,是各种形式的官方文告、命令、誓词及君臣间的谈话,大部分是记言散文,也有少数以记事为主的作品,如 《尧典》、《顾命》等篇。《尚书》标志着我国古代散文的形成。其中的文章虽向称佶屈聱牙,古奥难懂,但其结构较为完整,讲究命意谋篇,无论记言叙事都比以前的文字记载有了很大进步。有的篇章颇具文采,说理生动形象;有的篇章带有一定的感情色彩,流露出说话者的语气和情态;还有的篇章叙事具体细密,条理明晰。其典重雅奥的风格对后代的制诰、章表等公文有重要的影响。后人在论及诏策、移檄、章奏、书记等文体时,也往往溯源于此书。

尚书

儒家经典。亦称《书》或《书经》。春秋以前政府文件和政论资料汇编,也是我国最古老的一部史书。根据汉代人的说法,“尚”即“上”,《尚书》就是上代之书。相传由孔子编订成教材,用以传授弟子;又有《书序》,亦说是孔子所作。但学术界对此多有争议,迄今尚无定论。是书所记,上起传说中的尧、舜,下迄春秋中叶,历时约一千三百多年(前2000至前600之间)。文体大致包括典、谟、训、诰、誓、命六种:“典”记载重要史事的经过或某项专题史实;“谟”为臣子向君主所献计谋、所提建议及规劝;“训”为大臣进谏或教训君主;“诰”是君主对臣民的告谕;“誓”为君主誓众之辞;“命”是册命或君主的某种命辞。所收材料既有较原始的直接档案文献,也有后人所追述的古史传说,其中少量篇幅如《尧典》、《皋陶谟》、《禹贡》等可能是战国时候才成书。不过,从总体上看,《尚书》文字古雅,语言质朴,确实保存了商周时期、特别是西周初期的珍贵史料,有很高的学术价值。《商书·盘庚篇》为学术界所公认的早期文献;《牧誓》记录武王伐纣的战争誓言,从史实说也是可靠的,但把作战的时间定为“甲子昧爽”,说得那样具体,历来受到怀疑。1976年陕西临潼出土的《利簋》铭文有“珷征商,唯甲子朝”,使上述文献记载得到了有力的实物佐证。《召诰》、《洛诰》等篇记载了西周初期营建新都洛邑的缘起及过程,也为近年出土的《何尊》铭文所证实。即使以成书较晚的《尧典》为例,其中也保留相当多的古代史料。竺可桢曾根据《尧典》四仲中星(鸟、火、虚、昴)的研究,证明那是殷末周初的天文记录;法国人卑奥据马融以前对《尧典》四仲中星的解释,推断为公元前2357年的二分二至的所在点,从而认为应是帝尧时期的天文记录。胡厚宣认为《尧典》所说的四方之民与鸟兽,与甲骨文及《山海经》所记四方名及四方风名相符合。郭沫若用甲骨卜辞祭祀日出、日入的辞例,又证明《尧典》“寅宾出日”、“寅饯入日”合乎殷礼而非向壁虚构。总言之,《尚书》是一部重要的先秦古籍,以《尚书》的记录和甲骨文、金文资料相互参证,对于我们科学地研究中国原始社会和奴隶制社会的政治历史、宗教文化确有重要的参考价值。

先秦古书如《论语》、《孟子》、《左传》、《国语》、《墨子》、《礼记》、《荀子》、《韩非子》、《吕氏春秋》等常称引《尚书》,说明此书早有选本当无问题。然古书多厄,能流传下来实非易事。早在商鞅变法时,就明令“燔《诗》、《书》而明法令”。《孟子·万章下》也说“诸侯恶其害己也,而皆去其籍”。秦始皇统一六国后,进一步“烧天下《诗》、《书》,诸侯史记尤甚”,使古代史书几乎丧失殆尽。《尚书》的传播,自然要经历一个相当艰难和曲折离奇的过程。据说秦末战乱时,秦博士伏生把《尚书》藏在墙壁里外出避难。汉初除挟书之律,广开献书之路,伏生把藏在壁中的竹简找出来,遗憾的是书已断烂毁失了不少,经整理只剩下《尧典》、《皋陶谟》、《禹贡》、《甘誓》、《汤誓》、《盘庚》、《高宗肜日》、《西伯戡黎》、《微子》、《牧誓》、《洪范》、《金縢》、《大诰》、《康诰》、《酒诰》、《梓材》、《召诰》、《洛诰》、《多士》、《无逸》、《君奭》、《多方》、《立政》、《顾命》、《费誓》、《吕刑》、《文侯之命》、《秦誓》等二十八篇,用当时通行的隶书写定,在齐、鲁之间教授生徒,后来称之为《今文尚书》。西汉传授伏生《今文尚书》的有欧阳高(“欧阳氏学”)、夏侯胜(“大夏侯氏学”)、夏侯建(“小夏侯氏学”)三家。另外,景帝时民间又献上一篇来历不明的《泰誓》,和先秦学者引用的《泰誓》,文字很不相同,也用汉隶书写,被收编到伏生的传本中去。这样,有的书称今文二十八篇,那是专指伏生所传;有的说今文二十九篇,则包括了后得的《泰誓》在内。所谓“今文”,即汉代现今用的字体,是与后来发现的“古文”相对而言。从西汉初到东晋,除伏生所传外,又发现了一些用先秦文字书写的本子,称《古文尚书》。概括起来,后出古文约有如下几种:一、孔壁本。相传汉武帝(或说景帝)时鲁恭王扩建府第,破坏孔子旧宅,于壁中得《尚书》、《礼记》、《论语》、《孝经》等古书。此《尚书》即西汉时期出现的第一部《古文尚书》,凡四十五篇,比《今文尚书》多出《舜典》、《汩作》、《九共》、《大禹谟》、《弃稷》、《五子之歌》、《胤征》、《汤诰》、《咸有一德》、《典宝》、《伊训》、《肆命》、《原命》、《武成》、《旅獒》、《冏命》等十六篇。这十六篇亦称“逸书”或“逸篇”。与今文相同的二十九篇,除字体不同外,文字方面也略有出入。鲁恭王把这部书交给孔家懂得古文字学的学者(孔子的十一世孙)孔安国之手。孔安国对《古文尚书》加以认真的整理研究,从而开创了一个新的学派。孔安国又将此书献给朝廷,争取立于学官,恰逢宫廷中发生巫蛊事件,书藏秘府“伏而未发”,或说下落不明。二、孔氏本。司马迁不提孔壁事,但于《儒林传》说:“孔氏有《古文尚书》,而安国以今文读之,因以起家,逸书得十余篇。”似乎是孔氏家传本,也可能就是上述壁中本。三、献王本。《汉书·景十三王传》谓河间献王刘德得到一批先秦旧书,其中包括《古文尚书》在内。王国维《汉时古文诸经有转写本说》以为是孔壁本的副本,陈梦家《尚书通论》以为亦有“孔氏本”或其他古本的可能。四、中秘本。《汉书·艺文志》:“刘向以中古文校欧阳、大、小夏侯三家经文,《酒诰》脱简一,《召诰》脱简二。”所谓“中古文”,就是皇家“中秘”所藏《古文尚书》本;龚自珍《说中古文》对此表示怀疑。但是否即孔壁本或孔安国家传本,不得而知。五、张霸本。汉成帝时东莱张霸将原二十九篇分拆开来,加上《百篇书序》拼凑成一部一百零二篇的《尚书》,叫《百两篇》,曾一度立于学官。后来虽被废黜,但对《尚书》学的研究造成很大的影响,所谓《尚书》原有百篇之说及百篇的篇名和书序等问题,看来都与《百两篇》有关系。六、杜林本。《后汉书·杜林传》谓“林于西州得漆书《古文尚书》一卷。”这便是杜林漆书本。漆书只一卷,虽称古文,却无“逸书”十六篇,而只有同于今文篇名的二十九篇,可见非《古文尚书》的全本。但杜林传授《古文尚书》所产生的影响也很大,经他提倡和他的门生卫宏、徐巡及其后来的古文家贾逵、马融、郑玄等为之作音、训、传、注,遂使《古文尚书》显贵于世。七、孔传本。魏晋之际,战乱频仍,今、古文《尚书》大都散失。传说东晋元帝时,豫章内史梅赜献《古文尚书》五十八篇:除由原今文二十八篇分拆为三十三篇外,新出二十五篇盖由《百篇书序》和从其他古籍中搜集文句联缀而成;其中《舜典》以外的五十七篇都有注解,并冒称《孔安国传》,还伪造一篇《孔安国序》。这部所谓《孔传古文尚书》自南朝萧梁时期开始盛行,逐步取代了汉代《尚书》学集大成者郑玄注的《尚书》在经学上的地位;唐初孔颖达奉命撰《五经正义》,又进一步使之成为官定本《书经》颁行全国。

《尚书》的不同版本和学派,成为经今、古文学长期争论的问题之一。宋代学者吴棫、朱熹、蔡沈等对孔传本提出怀疑;明人梅鷟作《尚书考异》,径称二十五篇为伪书;清阎若璩撰《尚书古文疏证》,考辨更为精详,他共列举出一百二十八条造伪的证据,惠栋著《古文尚书考》又补充了一些材料,铁证如山,终于判定这部流传一千多年的儒家经典是伪书。现在通行的《十三经注疏》中的《尚书》,就是梅颐所献、唐代官定的《今文尚书》和伪《古文尚书》的合编本,引用时必须慎重。历代注释《尚书》的著作很多,清孙星衍采辑汉魏隋唐旧注,兼取清代学者王鸣盛、江声、段玉裁等的研究成果,撰为《尚书今古文注疏》,是《尚书》注释本较完备的一种。

尚书

书名。春秋鲁国人孔子所辑远古历史文献。原称《书》,后称 《尚书》。因古人将 《诗经》与《尚书》 相提并论,汉武帝时将其列为儒家经典,故又称 《尚书》 为 《书经》。后人曾对 《尚书》的字意作三种解释: 上古之书; 令人尊崇之书; 君上或君王之书。《尚书》之意实指“上古帝王之书”。据班固所撰《汉书·艺文志》记载: “书之所起远矣,至孔子纂焉……凡百篇,而为之序。”唐代史学家刘知几也认为,《尚书》百篇系孔子从周室所藏虞、夏、商、周四代文典中删定而成。《尚书》所载上起唐尧,下迄秦穆公,约1300多年 (前约20世纪—前7世纪)。初编100篇,今存58篇,卷数不定。包括“典”、“谟”、“训”、“诰”、“誓”、“命” 六体,除小部分是远古历史传说之外,大部分内容为古代帝王对臣民发布的训令和军队誓师词及大臣向君王提出的规劝和建议。《尚书》可称作古代帝王言论集。《尚书》按朝代次序又分为 《虞书》、《夏书》、《商书》和《周书》 四部分,涉及虞、夏、商、周四代重要史料,如尧让位给舜、夏桀乱政、盘庚迁殷、殷纣无道、周文王戒酒、周公营造洛邑、周成王至洛举行祭典、周朝新君继位典礼等,文中多处提到。《尚书》流传的历史极复杂,历代学者就其今文与古文之别、篇目、版本、真伪等一直争论不休,众说纷纭。秦始皇焚书坑儒后,《尚书》一度失传。西汉初年,济南博士伏生献《尚书》29篇,因该书系用汉代隶书写定,故称《今文尚书》。汉武帝末年,鲁恭王刘余在孔府壁间发现用古蝌蚪文字书写的《尚书》竹简,即《古文尚书》。《尚书》文字古奥,极难读懂,但作为历代帝王的政治教材备受青睐,历代学者为之注释和考证的论著非常多。唐代孔颖达的 《尚书正义》、清代孙星衍的 《尚书今古文注疏》、段玉裁的 《尚书古文撰》、皮锡瑞的《今文尚书考证》、王先谦的 《尚书孔传参正》及近人顾颉刚的《尚书通检》等,可资参酌。

《尚书》Shangshu

是我国现存最古的一部历史文献。先秦称《书》,汉始称《尚书》,又称《书经》。《尚书》的内容,大部分是古代的文告、誓词等,多数篇章重在记言,另有少数叙事之篇。现传《尚书》分《虞书》、《夏书》、《商书》、《周书》4个部分,共58篇,加序合59篇。记事时间,上起尧舜,下讫春秋中期的秦穆公。据记载,原来有关上古历史的简册很多,经孔子之手整理选取百篇,编订成书。后世学者对《尚书》各篇成文年代加以考证,发现有些写成于孔子之后,所以它的编定,当在战国时期。现传本《尚书》的形成过程较为复杂。秦始皇统一中国后,曾下令焚毁民间藏书,《尚书》亦遭劫火。汉初,山东济南有个叫伏胜的人(曾做过秦朝的博士),在齐鲁之间讲授《尚书》,有28篇。因其传授的《尚书》是用汉初通行的文字隶书抄写的,所以称作《今文尚书》。汉武帝时,鲁恭王修灵光殿,在拆除孔子旧宅时,从墙壁中发现古文经传数十篇,其中有《书》。经孔安国辨识,比伏本多出16篇。孔壁《尚书》是用汉代以前的古文字书写的,故称为《古文尚书》。《古文尚书》大约在魏晋之际即已亡佚。东晋初年,豫章内史梅赜献给朝廷一部孔安国作传的《古文尚书》。全书加上孔安国作的《尚书序》共59篇,这是一部《今文尚书》和《古文尚书》的合编本。后代学者对孔传《尚书》的真伪怀疑甚多。直至清初学者阎若璩精心潜研,考定古文25篇是晚于伏生所传今文而出现的伪作。这已成为学术界公认的定论。尽管如此,现传《尚书》中仍保存着一些确为古代的作品,如《盘庚》3篇,一般就认为是商代的文献。即使是伪造的篇目中,也包含着不少古代史料的片断和有关传说,具有极为重要的史料价值。《尚书》的通行注本,是《十三经注疏》本。孙星衍撰《尚书今古文注疏》,是一部能够代表清代乾嘉时期《尚书》研究水平的总结性著作。

《尚书》Shangshu

先秦历史文献汇编。先秦时称为 《书》,汉代以后被称作《尚书》,意为 “上古帝王之书”。相传此书在先秦共有百篇,经过秦始皇焚书,亡佚很多。现存 《尚书》共有58篇, 经清代学者考证, 除其中33篇 《今文尚书》外, 其余均为汉代以后的人伪造。《尚书》分为《虞书》、《夏书》、《商书》、《周书》四部分,前两部分是后人根据古史传说写成,后两部分是商、周两代朝廷的文件。这些文章已有了完整的篇章结构, 其中大部分文章是记载言论的,能够围绕中心观点,有条有理地展开论述。有的文章运用比喻阐明道理, 生动形象, 有的文章能够表现说话人的语气, 感情色彩较浓。另外,还有些以叙事为主的作品,带有较为生动的情节和场面描写。《尚书》是古代散文形成的标志, 它虽然古奥难懂, 但仍对后代作家产生了重要影响。

尚书

官名。战国始置,又称“掌书”。秦为少府属官,汉武帝提高皇权,尚书掌文书章奏,权任渐重。成帝置尚书五人,始分曹办事。东汉置尚书台,协助皇帝理政,三公权力大为削弱。魏晋以后,尚书理事更繁。隋唐时中央设三省六部,尚书省即三省之一,职权益重,其属下六部尚书为各部长官。宋以后,三省分立渐成空名,行政统归尚书省。元代存中书省之名,但以尚书官属隶属其中。明初以后废中书省,仍以六部尚书分掌政务,六部尚书遂等于国务大臣。清代相沿不改。

尚书

又称《书》、《书经》。中国上古政治文件和部分追述古事著作的汇编。“尚”即“上”,故名。为儒家经典。相传为孔子删定。有三种:1.《今文尚书》。汉初存二十八篇,为伏生口授,用当时文字隶书抄写,因名“今文”。2.《古文尚书》。相传汉武帝时鲁恭王坏孔子宅,从壁中发现。较《今文尚书》多十六篇。以秦汉前的”古文”书写,故名。已佚。3.伪《古文尚书》。东晋梅赜所献,共二十五篇。属伪造。今通行的《十三经注疏》本《尚书》即《今文尚书》与伪《古文尚书》之合编。注本有孔颖达《尚书正义》与清孙星衍《尚书古文注疏》等。

尚书

上古历史文献集。又称《书经》,是儒家经典之一。全书分为《虞书》、《夏书》、《商书》、《周书》4部分,包括各代典、谟、训、诰、誓、命等文献。其中虞、夏及商代部分文献是后人根据传闻写成,不尽可靠。《尚书》有重要的史料价值,在文学史上也有一定地位。它是中国第一部散文集,也是古代散文已形成的标志。其文章结构渐趋完整,具有一定层次,并已注意在命意谋篇上用功夫,部分篇章有一定文采。如《盘庚》、《秦誓》等篇,却能表现出人物的感情和语气,并有一些形象的比喻。《尚书》文字艰涩,古奥难懂。

尚书/尚书正义/古文尚书疏证/尚书今语/尚书正读/尚书译注

《尚书》

原有100篇,今存58篇。亦称《书》、《书经》。传为孔子编选。内容多为商周誓辞文诰等,行文或简朴流畅,或古奥难懂,叙事亦具条理,标志着我国古代散文已经成熟。对后代散文发展有深远影响。《尚书》有今古之分,今文为汉初经师所传,用隶书写者;古文为孔子宅壁所藏,用古文写者。清马国翰曾分别辑佚,收入《玉函山房辑佚书》中,有嫏嬛馆本。楚南书局本。通行注本则为今古文合编。

《尚书》

又称《书经》。《尚书》的内容极为庞杂,就它的文学、美学思想而言,主要是提出了“……诗言志,歌咏言,声依咏,律和声,八音克谐,无相夺伦,神人以和”的重要观点。这段记载在《虞书·尧典》中舜帝的一段谈话,虽不一定是舜帝所言,且从历史的角度考察,当时的诗并非完全意义上的文学,而是在宗教性、政治性的祭祀和庆功的仪式中祷告上天,颂扬祖先,记叙重大历史事件和功绩的唱词,但却反映出了古代思想家对文艺性质及社会作用的朴素认识。“志”,郑玄注《尚书》解释为“诗所以言人之志意也。”“意”,即志向,怀抱。“诗言志”,即诗歌是用来表现作者的思想感情或意志、怀抱的。再与“神人以和”相联系,则初步体现出这样的思想:文艺既是抒情言志的手段,又是交流思想,以“德”(“志”的核心是“德”)育人的一种方法。“诗言志”说不仅成为中国历代诗论“开山的纲领”,而且对后世散文家提出“文以述志”说也有一定的影响。

尚书

也称《书》、《书经》。儒家重要经典之一。“尚”通“上”,尚书即上古之书,为中国上古历史文献和部分追述前事的著作汇编。书中保存商周时期,特别是西周初期的一些重要史料。相传春秋时孔子编定,而实际上《尧典》、《皋陶谟》、《禹贡》、《洪范》等编系后来儒家所补。西汉初存二十八篇,用当时通行文字隶书抄写,即《今文尚书》。另有相传汉武帝时在孔子住宅壁中发现的用秦汉以前“古籀文字”写的《古文尚书》(已佚) 和东晋梅赜 (一作梅赜) 所献的《古文尚书》(伪作) 二种。现通行的《十三经尚书》本《尚书》,就是《今文尚书》与伪《古文尚书》的合编本。注本有唐孔颖达《尚书正义》和清孙星衍《尚书今古文注疏》等。

尚书

亦称《书》、《书经》。我国上古历史文献和部分追述古代史迹著作的汇编。相传为孔子编定。“尚”即“上”,上代以来之书,故名。保存了商周时期的一些重要史料。《洪范》等篇,透露了朴素唯物主义和朴素辩证法思想。通行本纳入《十三经注疏》,又有清孙星衍《尚书今古文注疏》等。

《尚书》

中国古代的一部历史文献汇编。最早叫 《书》 。“尚”古代通 “上” ,“书” 指书写在竹帛上的历史记载,“尚书” 意即 “上古的史书。” 成为儒家经典后,又称 《书经》 。依据朝代顺序编辑,分为 《虞书》 、《夏书》 、《商书》和 《周书》等部分,主要记载了这一时期君王的文告和君臣的谈话记录。按体例又可分为典、谟、训、诰、誓、命6种。

《尚书》在春秋战国时代为士大夫必读的典籍,相传孔子曾加以编选。秦焚书,被毁。汉代流传本系由汉初秦博士伏胜传出的 《尚书》29篇。因用当时的隶书形式书写,故称 《今文尚书》 。自西汉中后期起,曾多次传出用先秦文字书写的 《尚书》 ,主要有孔安国家传本。中秘古文本,孔府宅壁本,张霸 “百二篇” 本、河间献王本和杜林漆书本等,统称《古文尚书》 。西晋永嘉之乱,今、古文尚书均亡佚。东晋流传本为梅赜所献 “隶古定” (即用隶书章法按古文字体写定)版本,计58篇,包括西汉《今文尚书》析成的33篇和 《古文尚书》25篇,另附有孔安国《尚书传》 。梅赜本一出世便成为官定本,刊行流传至今。《十三经注疏》 中的 《尚书》 为 《今文尚书》 和 《古文尚书》 的合编本。

《尚书》被儒家奉为经之首,自汉代立为学官以来,备受尊崇。因传授版本和研究方法的不同,研究 《尚书》 的学者分化为今文经派和古文经派,并引发了长期的今古文之争。宋代以来,不少学者对东晋 《尚书》 的置疑,至清代最终判定 《古文尚书》25篇和孔安国 《尚书传》 是伪作,称之为 “伪《古文尚书》 ” 和 “伪孔传” ,并称该版本为 “伪孔本” 。今天看来,“伪孔本” 中的今文33篇,是商周文献的孑遗,具有较高的史料价值。伪孔本的注释者甚多,以段玉裁、王念孙、王引之父子、王国维、顾颉刚、胡厚宣等人成果最丰。清代王鸣盛的 《尚书后案》 、孙星衍的 《尚书今古文注释》 、王先谦的《尚书孔传参证》 ,以及民国时期吴闿生的 《尚书大义》 等注释本,都具有较大参考价值。现有多种白话文译本流传。

尚书

亦称《书》或《书经》。儒家经典之一,是中国上古时代历史文献和史实记录的汇编。“尚”即“上”,“书”为史官所记之文字。上古史官,左史记言,右史记事,言为《尚书》,事为《春秋》,故《尚书》集录了典、谟、训、诰、誓、命等多种体裁的文献。其时代上自唐、虞(约公元前22世纪),下至秦穆公(公元前620年),历时1600余年,保存了商周时期,特别是西周初期的一些重要史料,是研究商周历史的重要依据。此书之编定,旧说为孔子,自宋代开始即有人提出怀疑。今人多以其中不少篇章成书于战国。秦、楚两火,焚书特甚。故汉兴以来即流传两种,一为西汉口授笔录的《今文尚书》,一为得之于孔壁的《古文尚书》。详见“今文尚书”与“古文尚书”。

尚书shang shu

❶ Book of History

❷cabinet minister in ancient China

尚书shang shu

Book of History;cabinet minister in ancient China

尚书shàng shū

官名。始于战国,或称掌书,尚即执掌之意。秦时为少府属官,掌殿内文书;汉承秦制。尚书原来职位很低,汉武帝提高皇权,尚书在皇帝左右办事,地位逐渐提高。汉成帝时设尚书五人,开始分曹办事,群臣章奏都经尚书;到东汉,尚书成为协助皇帝处理政务的官员。《后汉书·百官志三·少府》:"尚书六人,六百石。本注曰:成帝初置尚书四人,分为四曹:常侍曹尚书主公卿事;二千石曹尚书主郡国二千石事;民曹尚书主凡吏上书事;客曹尚书主外国夷狄事。世祖承遵,后分二千石曹,又分客曹为南主客曹北主客曹,凡六曹。"魏晋以后,尚书事务更多,到隋朝,尚书无所不总,始分为吏、礼、兵、工、都官、度支六部;唐代定制为吏户礼兵刑工六部,其后历代相沿,六部尚书分掌政务,等于国务大臣。参看《通志·职官三》、《续通志·职官四》、《通典·职官四》、《汉书·百官公卿表上》、《后汉书·百官三》、《晋书·职官志》、《新唐书·百官一》、《宋史·职官三》、《元史·百官一》、《明史·职官一》、《清史稿·职官一》。

尚书

❶又叫《书经》,是一部有关夏、商、周历史的古文献汇编。记事时间起自虞舜,止于秦穆公,按时代先后分为《虞书》、《夏书》、《商书》、《周书》四部分。书中所收录的主要是帝王的训诰、出兵征战前的誓词,大臣谋士向天子地谏言以及政府的文告等,相当于后世的诏令和奏议,按内容分为典、谟、训、诰、誓、命六种。由于这些材料大多是原始记录,有的甚至可以和甲骨文、金文互相参证,因此,具有非常珍贵的史料价值。此书原有一百篇,成于战国时代,作者不详。司马迁,班固都认为是孔子所作,实际上不是出于一人之手,而是各地文书史料的汇集。秦始皇时将《尚书》列为禁书,不许民间收藏,原文有很多散佚。东汉以后流传的《尚书》中真伪相杂。自北宋起,不少学者对传世的《尚书》详加考证、辨伪存真。明梅鷟的《尚书考异》,清孙星衍的《尚书今古文疏证》是研究《尚书》的较好版本。 (参考图121)

❷官名。战国时始置,或称掌书,尚即执掌之意。秦时为少府属官,掌管文书章奏,职位很低。汉武帝提高皇权,因尚书在皇帝左右办事,权势渐重,但仍隶少府。汉成帝时设尚书五人,开始分曹治事。东汉时正式成为协助皇帝处理政务的官员,从此三公权力大为削弱。魏晋以后,尚书事务益繁,权位愈重。隋代始分六部,唐代又确定六部为礼、吏、户、兵、刑、工。从隋唐开始,中央首要机关分为中书、门下、尚书三省,尚书地位日益重要,成为六部长官。与尚书令、仆射一道参决尚书省务。宋以后三省分立渐成空名,行政全归尚书省。元代时尚书省各官隶属于中书省。明初犹沿此制, 洪武十三年(1380)废中书省,以六部尚书分掌政务,直接向皇帝负责。清代相沿,清末改官制并六部,改尚书为大臣。

尚书

官名。战国时魏有主书,齐有掌书,都是执掌文书的官。秦时在少府中置尚书,往来于皇帝与丞相之间,掌呈章奏。其时尚书已有左右曹之分。汉代沿置,武帝时君权提高,常于后宫直接处理政务。改中谒者为中书谒者,代尚书掌出入奏事,典掌机要。其时尚书犹存,故中书谒者号称中尚书。而中书谒者令之地位更显得重要,号为中书令。成帝建始四年(公元前29年)罢中书令,仍以尚书典掌机要。武帝时,尚书已有常侍、二千石,民曹、客曹四曹,成帝增置三公曹,以尚书五人分主诸曹。东汉光武帝为了进一步加强君权,防止臣下专擅,将政务中枢由三公府移入宫廷,由尚书协助皇帝处理政务,称为尚书台,名义上隶属于少府。设尚书六人,分管三公、吏曹、民曹、客曹、二千石、中都官六曹。其上有尚书令与尚书仆射,合称八座。汉代时尚书虽有曹名,但尚书官名不冠以曹名。灵帝时以侍中梁鹄为选部尚书,尚书始冠曹名以为官名。魏晋以后建立尚书省,尚书事务益繁。其时尚书的员额,一般为四至七人不等。三国魏设吏部、左民、客曹、五兵、度支五尚书,蜀有选部尚书,其余无考。吴设选曹、户曹、左曹、贼曹四尚书。晋初置吏部、三公、客曹、驾部、屯田、度支六尚书,而无五兵。咸宁二年(公元276年),省驾部尚书,四年(公元278年)复置。太康中有吏部、殿中及五兵、田曹、度支、左民六尚书,又无驾部、三公、客曹。惠帝时又有右民尚书,但其时仍为六曹,不知何时省了何曹。东晋有吏部、祠部、五兵、左民、度支五尚书。南朝宋沿置东晋的五尚书,增设都官尚书,共有六尚书。南齐、梁陈沿置。又自东晋以后有起部尚书,与右仆射通职,不常设。魏初设殿中、乐部、驾部、南部、北部五尚书,其后亦有吏部、兵部、都官、度支、七兵、祠部、民曹等尚书。北齐有吏部、殿中、祠部、五兵、都官、度支六尚书。隋唐时三省制度确立,尚书省为行政的总汇,其分部也已定型。隋设吏部、礼部、兵部、都官、度支、工部六尚书。唐改都官为刑部,度支为户部,定六部序列为吏、户、礼、兵、刑、工,此后相沿至清代光绪庚子之役以前,始终未改。宋代中书、门下两省渐成空名,尚书省更显重要。元代仅设中书一省,尚书隶属于中书省,有时废中书省而设尚书省,则尚书自然隶属于尚书省。明初犹置中书省,其后太祖废中书省,不设宰相,迳以六部尚书直接秉承皇帝意旨,办理全国政务,尚书遂等于国务大臣。清制同明。

- 甲骨學六十年是什么意思

- 甲骨學文字編是什么意思

- 甲骨年表是什么意思

- 甲骨文是什么意思

- 甲骨文书是什么意思

- 甲骨文书法艺术是什么意思

- 甲骨文书籍提要是什么意思

- 甲骨文例是什么意思

- 甲骨文分期是什么意思

- 甲骨文史话是什么意思

- 甲骨文合编是什么意思

- 甲骨文合集是什么意思

- 甲骨文字典是什么意思

- 甲骨文字研究是什么意思

- 甲骨文字考释是什么意思

- 甲骨文字诂林是什么意思

- 甲骨文字释林是什么意思

- 甲骨文字集释是什么意思

- 甲骨文断代研究是什么意思

- 甲骨文断代研究例是什么意思

- 甲骨文比较研究是什么意思

- 甲骨文的发现、整理和研究是什么意思

- 甲骨文的发现及文化意义是什么意思

- 甲骨文简明词典是什么意思

- 甲骨文简明词典——卜辞分类读本是什么意思

- 甲骨文編是什么意思

- 甲骨文编是什么意思

- 甲骨文虚词词典是什么意思

- 甲骨文选注是什么意思

- 甲骨文选读是什么意思

- 甲骨文録是什么意思

- 甲骨断代是什么意思

- 甲骨断代两系说是什么意思

- 甲骨断代五期说是什么意思

- 甲骨書録解題是什么意思

- 甲骨玉石朱墨书是什么意思

- 甲骨续存是什么意思

- 甲骨缀合是什么意思

- 甲骨缀合编是什么意思

- 甲骨辨伪是什么意思

- 甲骨金文字典是什么意思

- 甲髌综合征是什么意思

- 甲魚是什么意思

- 甲鱼是什么意思

- 甲鱼和野猫是什么意思

- 甲鱼头是什么意思

- 甲鱼的脑袋瓜——有伸有缩是什么意思

- 甲鱼(鳖)是什么意思

- 甲齐熊耳是什么意思

- 甲龙是什么意思

- 甲𠒚是什么意思

- 甲𫧃晓讲是什么意思

- 申是什么意思

- 申、韩亦王道之一体,圣人何尝废刑名不综核?四凶之诛,舜之申、韩也;少正卯之诛,侏儒之斩,三都之堕,孔子之申、韩也。即雷霆霜雪,天亦何尝不申、韩哉?故慈父有梃诟,爱肉有针石。是什么意思

- 申三是什么意思

- 申不客是什么意思

- 申不害是什么意思

- 申不害始合于韩王(韩策一)是什么意思

- 申东村是什么意思

- 申东黎是什么意思