小麦黄矮病wheat yellow dwarf

由大麦黄矮病毒经麦蚜传播引起小麦叶片黄化和植株矮化的系统性侵染病害。1950年在美国加利福尼亚的大麦上首先发现。

分布和为害 世界上种植禾谷类作物的国家和地区都有不同程度的发生和为害。其中美国、加拿大、墨西哥、澳大利亚、英国和意大利等国家发生较重。1960年中国陕西、甘肃一带旱地小麦相继发生,目前西北、华北、东北、西南及华东等冬小麦、春小麦区均有发生为害。其中以陕西、甘肃、宁夏、山西和内蒙古等省、自治区较重,曾先后于1966、1968、1970、1973、1978、1980和1987年发生间歇性流行,造成严重减产。

小麦各生育期均可感病,苗龄小、感病重。苗期感病植株根系浅、分蘖数减少,先由叶尖开始褪绿,逐渐向基部发展,冬季易冻死。病株越冬拔节后,先从基部叶片出现症状,从下向上逐渐发展,病叶先从叶尖褪绿变黄,叶片变厚变硬,叶背蜡质层增多,植株严重矮化,剑叶显著变小,不抽穗结实,或抽穗结实但籽粒减少,穗粒重减轻;拔节期感病植株从中部至剑叶发病,病叶先由叶尖开始变黄,叶脉仍为绿色,出现黄绿相间的条纹,病斑可扩展至全叶的1/3~1/2处,叶基部一段仍为绿色且保持较长时间,叶片变厚变硬,黄化,最后全叶干枯,病株矮化不明显,秕穗率增加,千粒重显著降低;穗期感病植株仅剑叶发病或剑叶先发病,然后由上向下发展,病株不矮化,但秕穗粒高,千粒重降低。

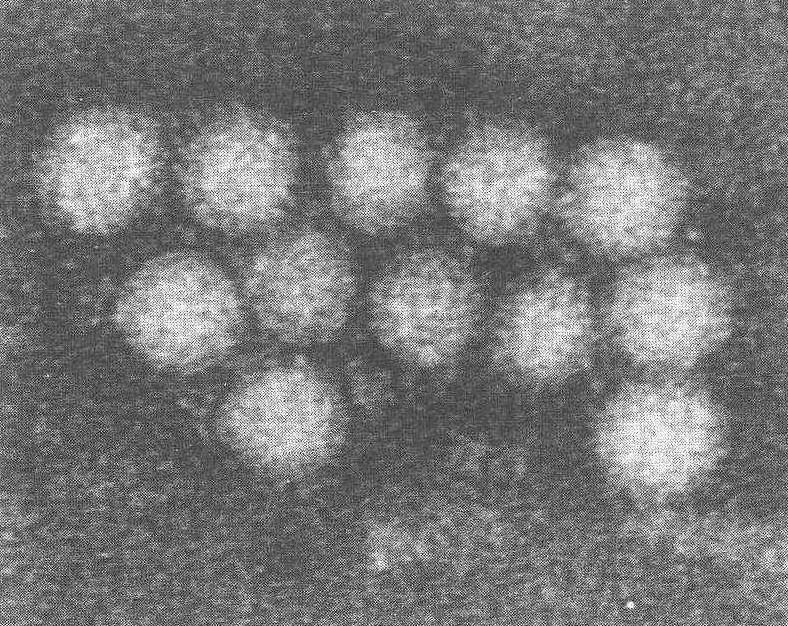

病因 病原物为黄矮病毒组(Luteoviruses)中大麦黄矮病毒(Barley yellow dwarf virus,BYDV),病毒粒子为等轴对称的正20面体(见图)。病叶韧皮部组织的超薄切片在电子显微镜下观察,病毒粒子直径约为24纳米。病株组织低温冷冻后经过粉碎、高速和超速交替离心及蔗糖密度梯度离心获得提纯病毒制剂,在电子显微镜下观察,直径约为30纳米。病毒核酸为单链核糖核酸(ssRNA),分子量约为2.0×108。蛋白质分子量约为23 500~24 500。 病毒较稳定,病毒在汁液中的致死温度为65~70℃,加蔗糖的病毒制剂稀释1000倍后麦蚜仍可通过石蜡膜取食获得病毒而传染。 低温(-27℃)冰冻的病株组织贮存10年以后提纯的病毒仍具侵染性。 病毒在寄主体内限制在韧皮部组织内增殖和运转。 感病植株内病毒含量很低,提纯1千克的病组织只能得到70~100微克的病毒。病毒的沉降系数为S20,W约为115~118S,紫外线吸收光谱为典型的核蛋白。 A260/280比值约为1.92。病毒可侵染100多种单子叶植物。 最主要的有小麦、大麦、燕麦、黑麦、玉米、雀麦、虎尾草(Chloris virga-ta)、小画眉草(Eragrostis poaeoides)、金色狗尾草(Setavia glauca)等。 病毒只能经由麦蚜传染。 其中最主要的麦蚜介体为麦二叉蚜(Schizaphis grami-num)、禾谷缢管蚜(Rhopalosiphum padi)、麦长管蚜(Sitobion avenae)、麦无网长管蚜(Metopolophiumdirhodum)和玉米缢管蚜(Rhopalosiphum maldis)等,这些蚜虫介体以持久性方式传染病毒,若蚜获得病毒后蜕皮不影响传毒,循回期10小时左右。 蚜虫获毒后10天内传毒频率较高,10天后降低,20天后只有极少数个体传毒。 带毒成蚜产下的仔蚜不带毒。 蚜卵不带毒。 根据不同蚜虫传染病毒能力的差异,美国的罗乔(W.F.Rochow)将病毒鉴别为5个株系,即禾谷缢管蚜株系(RPV)、麦长管蚜株系(MAV)、麦二叉蚜株系(SGV)、玉米缢管蚜株系(RMV)和禾谷缢管蚜、麦长管蚜非专化性株系(PAV)等。 中国鉴别出MAV、PAV、RMV和禾谷缢管蚜、麦二叉蚜非专化性株系(GPV)等4种类型。 经过酶联免疫吸附试验,中国GPV株系与美国的5个株系类型无血清学关系,为中国独特的株系类型。 但核酸序列分析指出中国GPV株系外壳蛋白核酸序列与美国RPV株系有88%同源。 证明中国GPV株系属于黄症病毒组。 病毒经由蚜虫传入小麦植株后, 如温度在16~20℃, 光照在10 000勒克斯以上时,潜育期为13~15天,温度降低,潜育期延长,当温度升至25℃以上时则逐渐隐症。小麦黄矮病为系统性侵染病害,植株一个分蘖感病后,其它分蘖都带毒并显症。病株所有部位都含病毒,在一片典型病叶中黄绿相间部分病毒含量较高,病株的叶鞘和根系中病毒量最高。

小麦黄矮病病毒粒子

侵染过程和病害循环 蚜虫获毒后一般需经10小时左右的循回期才能传毒。当通过循回期的带毒蚜虫在健麦上刺吸叶片汁液时,病毒粒子即由蚜虫介体的唾液腺进入小麦韧皮部组织,不断增殖,并向生长点部位运转,因此抽出的新叶首先显症。田间最早发病的病株称中心病株,随着蚜虫的迁移扩散,围绕中心病株形成的一个个病窝,严重时连成片,全田一片黄。冬麦区在小麦即将成熟前因小麦组织老化,蚜虫取食条件恶化,遂产生有翅蚜,随季节风迁飞春麦区外,有的迁往邻近小麦地的玉米、高粱、谷子及禾本科杂草上取食为害,如麦二叉蚜先迁飞转移到玉米、高粱及马唐、毛马唐、狗尾草、画眉草、虎尾草等杂草上取食繁殖,当自生麦苗出土后又转移到自生麦苗上取食繁殖。夏季高温期间在阴凉环境条件下的杂草或自生麦苗叶背取食繁殖; 麦长管蚜迁移到白羊草(Bothriochloaischaemum)、鹅冠草、野燕麦、雀麦和看麦娘等杂草的穗上取食繁殖; 禾谷缢管蚜则主要在玉米、高粱上取食繁殖。秋季小麦出苗后,有翅麦蚜又迁回麦苗取食繁殖,带毒的有翅麦蚜传播病毒,形成冬前或冬后的发病中心。麦蚜以成蚜、若蚜在麦苗基部越冬。病毒在小麦根茎处存活,翌年小麦返青后,病毒又随麦蚜的迁飞扩散而逐渐蔓延发展。内蒙古、宁夏及河北、山西北部春麦区因冬季严寒,麦蚜一般不能越冬,虫源和毒源来自邻近冬麦区,5月中、下旬有翅麦蚜随季节风从邻近冬麦区远距离迁飞到春小麦苗上取食繁殖并传播病毒。小麦黄矮病具有间隙性流行特点,其流行与麦蚜虫口密度、麦蚜带毒率,特别是10月和翌年1月、2月的温度相关。一般秋季温度高,雨量少,进入麦田的蚜量大,麦蚜越冬基数大,1月份气温高蚜虫越冬死亡率低,2月份温度高,春季麦蚜发生早,密度大,易造成流行。有的年份秋苗蚜量大,冬季温度低,对麦蚜越冬不利,早春麦蚜数量少,小麦黄矮病不易流行。有的年份,早春蚜量大,晚春温度低,麦蚜生长受抑,同样也不易流行。

病害控制 采取以农业防治为主,药剂防治为辅的综合措施。❶适期播种。冬麦区适当推迟播种期、春麦区适当提早播种期能有效地避过蚜虫高峰期。

❷加强栽培管理。改旱地为水地,增施肥料,搞好冬灌。

❸药剂防治。冬小麦早播地用种子重量0.2%~0.3%的甲拌磷拌种,在拔节至孕穗期当有蚜株率达5%~8%时可喷50%抗蚜威或40%乐果乳剂。

❹选用抗病耐病品种。

小麦黄矮病

又叫黄叶病。小麦的一种病毒病。是由大麦黄矮病毒的侵染而引起的。这种病毒主要通过麦二叉蚜、麦长管蚜、无网长管蚜和缢管蚜、玉米蚜等蚜虫传播,以麦二叉蚜传毒能力最强。小麦幼苗感病后,生长缓慢,植株矮化,叶片的尖端先发黄,并沿叶脉向全叶扩展,呈现黄绿相间条纹,后期全叶变黄,或呈紫红色。寄主有小麦、大麦、青稞、糜子、谷子、玉米等36种植物。1960年,首先在民乐县被发现;1966年,在张掖、武威两地区大发生,发病面积达百余万亩,损失小麦7000多公斤;1970年,在天水、平凉、庆阳三地区大发生,发病面积200万亩,损失小麦近1.5亿公斤;1971年,在河西、中部麦区麦蚜及黄矮病发生危害面积300余万亩;1978年以后,基本得到控制。在一般情况下,黄矮病的发生,早播种的比晚播种的重,川地比山地重,瘦地比肥地重,重茬麦比歇茬麦地重,增施磷肥的发病轻。防治法1选育、推广抗病品种。(2)药剂拌种:“3911”泥浆磷肥拌种,即用75%的“3911”乳油1公斤(用量为干种子量的0.2%),加水40~50公斤和细土30~40公斤,混后搅拌成泥浆后,倒在500公斤麦种上,用木锨搅拌均匀后,再将75~100公斤过筛的过磷酸钙拌入,随拌随播(最好当天播多少, 拌多少,不要堆放, 否则影响出苗)。此法一般在川水地、墒足的情况下,可以采用;在山旱地或墒情差的土地上,不宜采用。“3911”拌种,即用75%“3911”原100克两, 加水3~4公斤稀释后洒在50公斤小麦种子上,拌匀堆起闷种,第二天播种(如结合防治黑穗,应在堆闷一天后,再拌杀菌药)。此法适用于机播和耧播“3911”与矮壮素混合拌种,即每50公斤麦种,用矮壮素5两和“3911”100克两混合在一起拌种。灭蚜松拌种, 即用0.3%~0.5%灭蚜松拌种,在出苗后35天,对传播黄矮病的麦蚜,防治效果可达70%~84.5%。(3) 田间喷药灭虫: 在冬麦返青前后,每亩撒施1:200的6%六六六毒砂(毒土)100公斤;或喷75~100公斤的40%乐果乳剂2 000~3 000倍液, 或50%的1 059乳油3 000~5 000倍液,或80%灭蚜松可湿性粉剂500倍液,消灭蚜虫。(4)在春麦区,早春麦苗出土前,组织群众火烧杂草灭虫。(5)加强田间管理:冬麦适时播种,避免早播,提高栽培水平,合理密植。及时消灭田间杂草和残茬。增施肥料, 合理灌水。

- 抑制性t细胞是什么意思

- 抑制性控制是什么意思

- 抑制性神经元是什么意思

- 抑制性突触后电位是什么意思

- 抑制性赌倍是什么意思

- 抑制性通货膨胀是什么意思

- 抑制情感和欲望是什么意思

- 抑制感情是什么意思

- 抑制挫折是什么意思

- 抑制政策是什么意思

- 抑制期是什么意思

- 抑制某种情绪是什么意思

- 抑制栅板是什么意思

- 抑制栽培是什么意思

- 抑制欲念是什么意思

- 抑制欲望是什么意思

- 抑制欲望,去除奢侈是什么意思

- 抑制气愤的情绪是什么意思

- 抑制状态是什么意思

- 抑制生物合成作用是什么意思

- 抑制生物氧化作用是什么意思

- 抑制程序是什么意思

- 抑制而使之平是什么意思

- 抑制自己的志向是什么意思

- 抑制 自持是什么意思

- 抑制蒸腾剂是什么意思

- 抑制豪强者,扶助弱小者是什么意思

- 抑制贪婪是什么意思

- 抑制轻浮是什么意思

- 抑制载波单边带调制是什么意思

- 抑制销售是什么意思

- 抑制食欲是什么意思

- 抑制食欲减肥法是什么意思

- 抑制,压制是什么意思

- 抑制,多指情感是什么意思

- 抑削是什么意思

- 抑割是什么意思

- 抑勒是什么意思

- 抑卑是什么意思

- 抑压是什么意思

- 抑厌是什么意思

- 抑噫是什么意思

- 抑园是什么意思

- 抑堂是什么意思

- 抑塞是什么意思

- 抑塞磊落是什么意思

- 抑太保是什么意思

- 抑夺是什么意思

- 抑尘是什么意思

- 抑屈是什么意思

- 抑岂是什么意思

- 抑崇是什么意思

- 抑己待人是什么意思

- 抑平物价是什么意思

- 抑废是什么意思

- 抑庵是什么意思

- 抑庵后集是什么意思

- 抑庵遗诗是什么意思

- 抑庵集是什么意思

- 抑強扶弱是什么意思