小麦气象xiaomai qixiangmeteorology of wheat

小麦生长发育、产量形成与气象条件之间的关系。研究这一关系,为合理利用气候资源,避免气象灾害的影响,调节和改善田间小气候,创造适宜小麦生活的环境提供农业气象依据。

中国古代在认识小麦与气象条件的关系,利用气候资源,防御气象灾害,改善小气候等方面积累了丰富知识和经验。如《氾胜之书》中“种麦得时无不善,夏至后七十日,可种宿麦。早种则虫而有节,晚种则穗小而少实”、“冬雨雪止,以物辄蔺麦上,掩其雪,勿令从风飞去。后雪复如此,则麦耐旱、多实”,从气象上对小麦适时播种和积雪防旱的增产作用进行了研究和阐述。北魏《齐民要术》中引崔寔《四民月令》:“凡种大、小麦,得白露节, 可种薄田;秋分,种中田;后十日,种美田”,进一步要求按土壤气候条件确定适宜播期。明代的《农政全书》载“冬月宜清理麦沟,令深直泻水,即春雨易泄,不浸麦根”。倡导用排水来防止南方小麦湿害。此外,各地迄今还广为流传的“风吹麦旺”和“收麦如救火”等农谚。表明古代劳动人民在小麦生产中,对天气和气候条件的变化是十分重视的。

中国现代小麦气象研究始于1953年。根据小麦生长发育对温度和水分的要求,对各地小麦丰产栽培、霜冻的发生和预报等问题开展了研究。50年代末出版了《冬小麦生长发育条件的农业气象鉴定》一书。60年代对北方小麦干旱、干热风等灾害发生的规律和预防作了调查研究,总结出在小麦黄熟前灌水,防止干热风危害的经验。70年代对干热风和冻害的生理机制、光能利用和光合生产潜力以及冬小麦产量形成的农业气象条件进行了研究,提出了综合防灾和合理利用光热资源的建议,并开展了冬小麦的产量预报工作。近年来对小麦冻害、小麦高产模式做了研究,完成了全国小麦气候区划。

美国的I.M.汤普森于1962年用数理统计方法研究了小麦产量与天气变量的关系,建立模式,应用于施肥、品种改良和土地规划。1974年加拿大的W.贝尔等人在《小麦气象》一书中,系统地介绍了小麦生长适应性及其潜在的产量等问题,以及应用于地区鉴定和产量预报等工作。70年代末,苏联学者利用光合有效辐射资料,按程序设计产量,在乌克兰南部灌区制订栽培技术方案,经济合理地提高了小麦产量。

分布与气候 小麦的气候适应性极广, 除高温、潮湿和热量条件不足的地区外, 自赤道高原到北极圈和南纬66°的地区均有种植。主产区位于30°~55°N和25°~40°S, 年降水量在700~200毫米的地带。

中国小麦分布区的气候特征是自海南岛到黑龙江省的漠河, 由东南沿海和台湾省到新疆喀什地区, 从低于海平面124米的吐鲁番盆地到海拔4460米的青藏高原浪卡子地区均可栽种, 主产区位于30°N的长江流域到40°N的长城以南地区, 年降水量600~900毫米的温带和北亚热带气候的平原、丘陵地带。这些地区降水量多集中于7~9月,约占年降水量的60%以上,在小麦生育期间雨雪稀少(占年降水量的30%~40%)。除南部地区外, 中部和北部地区春旱严重,需要灌溉。中国主要种植冬小麦,约占小麦种植面积的80%以上,其余为春小麦(见小麦气候区划)。

生长发育与气象

表 1 小麦各生育时期对温度条件的需求/℃

| 时 期 | 最低温度 | 最适温度 | 最高温度 |

| 萌 芽 出 苗 分 蘖 越 冬 | 2~4 3~5 0~3 — | 15~25 15~18 10~17 — | 32~37 32~35 28~30 — |

| 拔 节 抽 穗 开 花 灌浆~黄熟 | 8~10 9~10 9~11 10~12 | 12~16 13~20 18~24 18~22 | 30~32 32~35 30~32 32~35 |

温度 小麦属温凉作物, 生物学零度为5℃。各生育时期对温度条件的要求如表1。在2~4℃恒温下,种子萌芽极缓慢, 15~25℃时最快。超过32~37℃,因呼吸过旺, 胚乳易遭破坏和感病, 发芽率低。❶播种一出苗期的延续时间与日平均温度关系密切, 秋播时, 18~16℃需6~8天, 15~11℃需9~14天, 10~6℃需15~23天以上, 低于5℃在北方麦区需延至翌年早春增温后出苗。这一期间需≥0℃活动积温 (下同)100~120℃, 主茎每长一叶片需积温70~80℃。

❷出苗—分蘖期延续时间, 16~13℃需13~17天; 12~8℃需18~24天以上。这一期间需积温200~230℃。主茎每长一个分蘖需积温80~100℃。分蘖盛期, 次生根生长迅速, 最适温度16~20℃, 最低2℃, 最高30℃,在较低温度下比地上部茎蘖生长快。春小麦3~5℃播种。对温度要求高于冬小麦。

❸越冬期。在北方麦区,如冬前气温下降稳定在0℃时, 麦苗基本停止生长,进入休眠状态。其安全越冬的临界温度, 正常生长麦苗在严冬时, 冬性品种分蘖节(土壤3厘米深度处)最低温度-13℃; 强冬性品种在新疆等地-17℃。以冬季土壤干旱或遇倒春寒天气, 容易发生冻害。

❹幼穗形成期。南方麦区冬季温度在0~10℃的地区, 麦苗生长缓慢。在10℃以上的华南一带, 植株照常生育。北方麦区在早春增温稳定, 3℃返青, 8~10℃起身,穗分化加速。12~16℃拔节。因植株抗寒能力减弱,遇强冷空气侵袭, 最低气温-3~-5℃, 易导致晚霜冻。13~20℃抽穗。拔节—抽穗期延续14~32天, 需积温290~380℃。如增温过快, 穗分化期缩短, 小穗和小花数将减少。叶片进行光合作用的温度为10~25℃, 以20~25℃光合速率最大, 高于32℃呈下降趋势。光呼吸和暗呼吸在15~35℃范围随温度升高而增大。在低温下可保持较高的净光合强度。

❺子粒形成期。开花的适宜温度18~24℃, 10℃以下低温, 会影响授粉, 造成不结实。高于35℃花粉生活力降低, 亦影响授粉, 结实率下降。抽穗—黄熟期适宜温度18~22℃, 延续时间35~43天, 高于24℃,灌浆过程加快,延续时间缩短至25~30天,千粒重下降。最高气温30~35℃, 常引起干热风危害, 造成青枯早衰。青藏高原气候温凉, 此期温度一般在18~13℃之间, 延续时间50~70天, 千粒重比其它麦区要高。1975年澳大利亚的L. T.埃文斯指出: 与子粒生长速度相比, 子粒生长延续时间是小麦更为有利的决定因素。这一期间需积温700~900℃。小麦全生育期所需积温: 冬小麦1800~2200℃, 春小麦1700~1900℃。

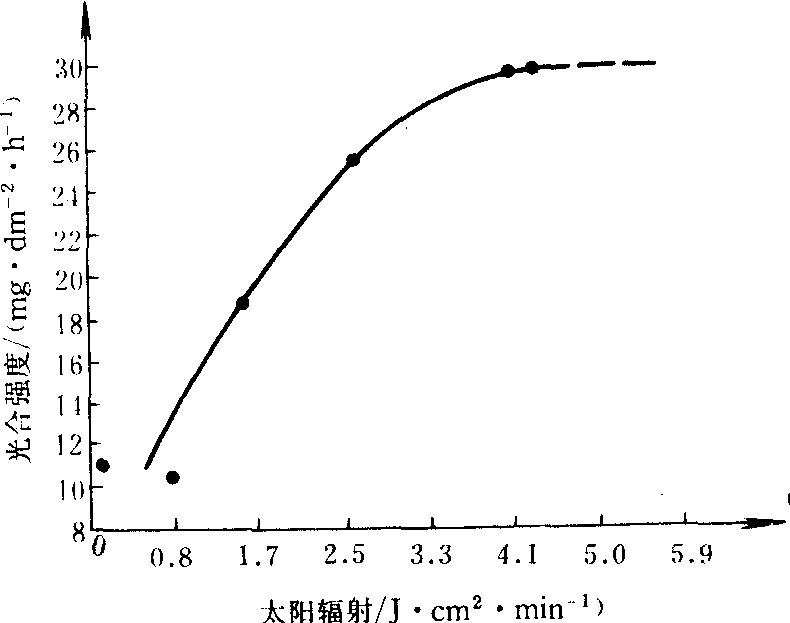

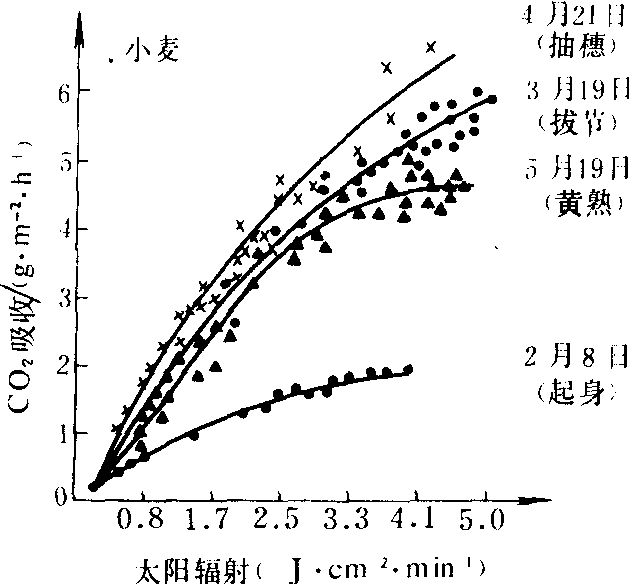

光照 小麦为喜光作物。对光照条件要求较高,单叶的光补偿点为0.08~0.21焦·厘米-2·分-1, 或1500~3500勒克斯。光饱和点随所处生态气候条件而异。南大2419品种在上海为40~50千勒克斯, 在青海高原为50~75千勒克斯。农大139品种, 到抽穗一开花期, 旗叶的光饱和点才接近4.2焦 ·厘米-2·分-1(图1)。1970年埃文斯等研究表明: 小麦叶的光合作用, 大概在全日光的1/3~1/2以下, 接近饱和, 其中直立叶型高于水平叶型。冬小麦在2月(幼苗期)和5月(黄熟前)叶面积指数1.45和2.76时,光饱和点为4.2焦·厘米-2·分-1。3月(拔节期)和4月(抽穗期)叶面积指数接近4或大于4时,光饱和点消失(图2)。小麦生育期间最大光合强度出现在孕穗末期的旗叶上,在北京测得小麦开花期各绿色器官中穗、穗下节和旗叶叶鞘部分与叶片旗叶、倒数第二、三叶部分比较,前者光合强度占37.02%,后者为62.98%。穗的呼吸作用较强,乳熟期后呼吸更强,穗本身的生产尚不够呼吸消耗,穗下节和叶鞘等绿色器官在小麦生育后期对籽粒灌浆的作用是相当重要的。

图 1 小麦抽穗—扬花期的光—同化曲线

图2 二氧化碳吸收与太阳辐射的关系

小麦群体内的光分布与光照度和群体结构有关。其反射和透射率主要决定于冠层内叶面积指数和太阳高度角等。叶面积指数大时,反射率大,透射率小,反之,叶面积指数小时,反射率小,透射率大。在小麦抽穗一成熟期叶面积指数6~3,反射率为23%~16%,透射率8~19%。在日变化中,晴天中午,群体反射率小,低于15%;清晨和傍晚时最大,达25%。透射率中午最大,为12%,早晚低,稍高于5%。群体内的光分布状况通常以下式表示:

I=I0e-KF

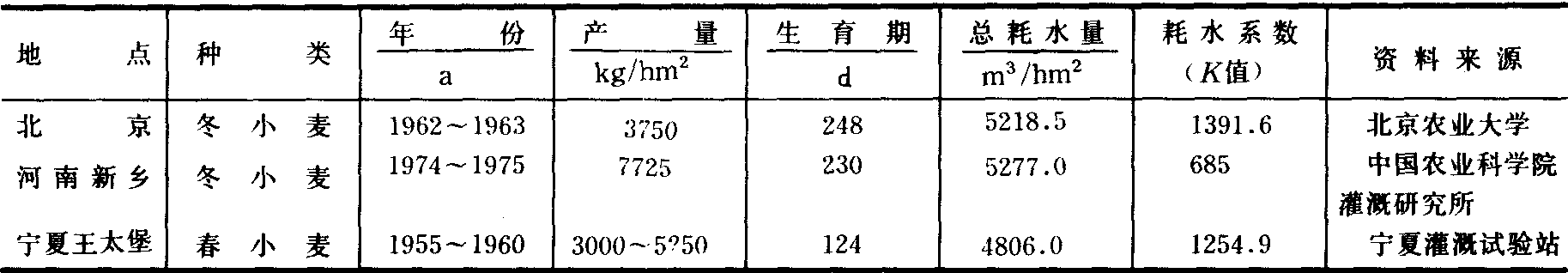

式中 I和I0分别表示群体内某高度和冠层顶部的光照度; F表示冠层顶部至植被层内某高度上累积叶面积指数;K为群体消光系数。1981年在北京实测结果,抽穗期叶面积指数为5.9,消光系数为0.3907;灌浆后期叶面积指数为3.4,消光系数为0.6062。水分 小麦喜干燥气候,不适应潮湿环境, 但却是需水较多的作物之一。蒸腾系数为400~600,约占总需水量的60%~70%,余为棵间土壤蒸发所消耗。小麦耗水量的大小随气象条件、土壤水分状况和栽培条件的不同而变化。在中国北方麦区的试验资料(表2)表明,在灌溉条件下,当土壤水分适宜或基本适宜时,小麦全生育期的总耗水量每亩为300~350立方米。随产量水平的提高,因植株生长繁茂,棵间土壤蒸发量相对减少,叶面蒸腾量增加,总耗水量变化不大。因此,产量愈高,水的利用愈经济。

表2 小 麦 的 耗 水 量

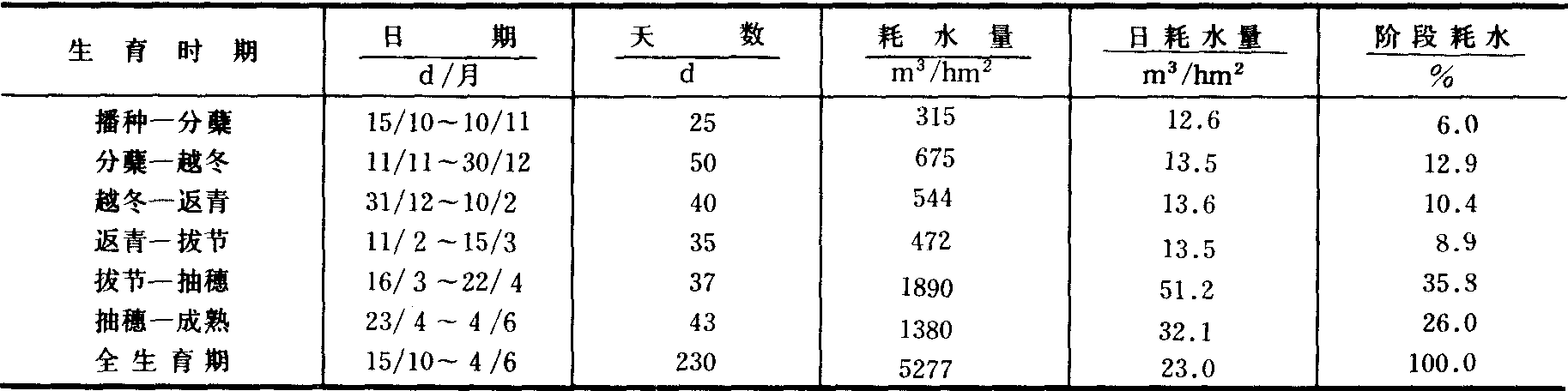

表3 冬小麦不同生育时期的耗水量

小麦各生育时期的耗水占全生育期总耗水量的百分比(即阶段耗水系数)有一定比例。按中国农业科学院灌溉研究所在新乡的试验结果(表3),拔节期前,因植株矮小,气温低,耗水量少,占总耗水量的38.2%。拔节后,随气温升高,生长加快,耗水量逐渐增大。拔节一抽穗期为耗水高峰期,占总耗水量35.8%。孕穗期对水分非常敏感,这时缺水对产量影响最大,是小麦需水临界期。抽穗期后,叶片逐渐衰老,耗水量相应下降。

中国各地在小麦生育期间, 降水量多少不一及其季节分配极不均匀, 使水分与需水之间存在程度不同的矛盾。如南方麦区, 小麦生育期间,一般降水较多,部分地区灌浆一成熟期常遇梅雨, 空气潮湿, 光照不足, 湿害、病害较重, 应开沟排水。而北方麦区, 冬春季雨雪稀少, 大气和土壤干旱严重, 需发展灌溉。按小麦需水规律和土壤墒情, 以田间持水量为准, 苗期为60%~70%,生长盛期70%~80%,后期60%~80%。

二氧化碳 小麦属C3作物。CO2补偿点为50~90μl/L,饱和点达1800μl/L以上。小麦生长盛期 (拔节—乳熟) 田间CO2的变化, 按1974年在北京郊区测得的结果, 冠层内日最低值出现在光合作用最旺盛时的9时左右, 为229~234μl/L,最高值在21时前后,达380~391μl/L。昼夜每小时测值平均, 白昼为313ppm, 夜间为348μl/L。距植株顶部1米高度上,白昼最低值为242μl/L, 夜间最高值为416μl/L。这一期间的日平均值为321μl/L。增加CO2浓度对小麦增产的作用, 按英国R.W.F.哈迪等1977年的试验, 自开花到衰老期, 于白天对植物冠层充CO2, 使周围空气CO2浓度达1000~1500μl/L下, 开花前处理的增加籽粒产量16%, 开花后处理的增14%。

温光反应 不同类型小麦品种在感温和感光阶段对温度高低和日照长短的反应特性 (敏感程度和时间长短)。❶感温阶段。冬性品种对温度反应极敏感,在0~3℃条件下经过30天以上才能完成感温阶段, 否则不能进入感光期; 半冬性品种在0~7℃下经15~35天即可完成; 春性品种0~15℃或5~20℃下完成。

❷感光阶段。即需要通过一定的光照和黑暗的临界光周期。小麦才能从营养生长进入生殖生长阶段。迟钝型每日8小时光照下, 经16天以上能顺利通过而抽穗; 中间型每日在12小时光照条件下,经24天才能通过而抽穗;敏感型在12小时以上的光照条件下, 经30~40天才能通过而抽穗。

生产与气象

适时播种 根据天气和气候变化趋势, 结合中长期天气预报, 冬小麦要求有冬前达到壮苗和一定分蘖数所需积温; 春小麦尽量使其早发根、早出苗, 而适时播种[见播种(栽插)期预报]。

防御气象灾害 小麦生产中主要气象灾害有干旱、干热风、湿害、涝害(见洪涝灾害和冻害)等。防御措施因地而异, 改革种植制度, 避开阴雨。雨养农业地区, 宜从提高单产出发,适当地将广种薄收麦地,实行麦草轮作, 发展畜牧业, 提高地力和蓄水能力。长江流域小麦湿害常发生的地区,提前开沟排水,北方旱地小麦做好雨季蓄水, 旱麦耙地保墒等。

选育良种 从中国小麦主产区看, 后期高温干旱(见干热风)是增产的限制因素之一, 要想延长成熟期难度很大。选育春季早发, 后期灌浆快的品种可避开后期的高温干旱。培育直立类型品种, 可提高光能利用率, 发挥群体光合生产潜力。

- 抬敬是什么意思

- 抬方是什么意思

- 抬施是什么意思

- 抬旗是什么意思

- 抬望眼是什么意思

- 抬望眼(打台湾俗语一句)看高不看低是什么意思

- 抬木号子是什么意思

- 抬杆是什么意思

- 抬材是什么意思

- 抬杠是什么意思

- 抬杠子是什么意思

- 抬杠拌嘴是什么意思

- 抬杠的是什么意思

- 抬杠的好手是什么意思

- 抬来抬去是什么意思

- 抬枪是什么意思

- 抬柜桌是什么意思

- 抬柴抱火是什么意思

- 抬树是什么意思

- 抬桥子是什么意思

- 抬梁是什么意思

- 抬梁子是什么意思

- 抬梁式构架是什么意思

- 抬棺材上阵——拼死一回是什么意思

- 抬棺材掉裤子——羞死人是什么意思

- 抬棺材的杠子是什么意思

- 抬棺者是什么意思

- 抬棺起行是什么意思

- 抬榜是什么意思

- 抬步是什么意思

- 抬死是什么意思

- 抬死杠是什么意思

- 抬死驴是什么意思

- 抬泡是什么意思

- 抬泡精是什么意思

- 抬流星是什么意思

- 抬溜子是什么意思

- 抬滑竿是什么意思

- 抬火是什么意思

- 抬炮是什么意思

- 抬爱是什么意思

- 抬物是什么意思

- 抬犁具是什么意思

- 抬狗求雨是什么意思

- 抬猫狗拜年是什么意思

- 抬田是什么意思

- 抬的不应该是什么意思

- 抬的高,跌的重是什么意思

- 抬盒是什么意思

- 抬盘是什么意思

- 抬盘子厨子是什么意思

- 抬眼是什么意思

- 抬眼看是什么意思

- 抬眼睛看人是什么意思

- 抬着夯儿是什么意思

- 抬着棺材去作报告——准备大讲一场是什么意思

- 抬着棺材赴战场是什么意思

- 抬着竹竿顶天——差着一截子呢是什么意思

- 抬着轿子是什么意思

- 抬着食盒上树——沿枝有礼(言之有理)是什么意思