小篆

大篆的对称。又称“秦篆”。秦始皇统一中国后,采纳李斯意见,推行统一文字的政策,废除六国通行文字,以在籀文基础上发展形成的、字体较简化的小篆作为正式文字。许慎《说文解字》载:“斯作仓颉篇,中车府令赵高作爰历篇,太史令胡毋敬作博学篇,皆取史籀、大篆,或颇省改,所谓小篆者是也。”其特点为齐整匀圆、结构定型。有《琅邪台刻石》、《泰山刻石》等字迹存世。

小传;小篆

◉ 小传xiǎozhuàn 名 简短的传记。〈例〉作者~/ 《柔石~》/ 《李贺~》/ 买了一本《列朝诗集~》。.jpg) 传,这里不读chuán。

传,这里不读chuán。

◉ 小篆xiǎozhuàn 名 也称“秦篆”。笔画较简省的篆书,秦朝李斯等在大篆的基础上整理简化而成,通行于秦代。〈例〉~文学/ 习练~/ 这方印章刻~字体。〈近〉篆书/ 篆字。

小篆xiǎo zhuàn

秦代通行的一种字体。比喻盘香或缭绕的香烟。宋·佚名《九张机》:“炉添小篆,日长一线,相对绣工迟。”清·朱彝尊《临江仙》:“熏炉小篆叠重衾。绿阻犹未满,庭院已深深。”

小篆

又称秦篆。与大篆相对。是在大篆的基础上演进而来的汉字字体。秦始皇统一中国后,采纳李斯等的建议,统一度量衡,在文字上则依西周以来的史籀大篆及秦文字定为小篆,在这过程中,可能采取了一些民间通行的文字,而把六国文字与秦文不合者淘汰,统一了字体、书法、读法等。小篆形体固定,结构匀整,笔画圆转,此后的隶书八分以及行草,都在小篆的基础上发展起来,而小篆本身,又以西周旧制为本,所以小篆成了汉文字发展中的转折点之一。小篆的颁行,结束了战国文字歧异纷呈的局面,对汉字规范化起了很大作用,有益于中华民族的统一和中华文化的发展和流布。比较有代表性的小篆书体,有峄山刻石和泰山刻石等。

峰山小篆

小篆

(反)大篆

指小熏爐。以其所焚香煙繚繞宛轉似篆字,故得此名。宋·蘇軾《宿臨安淨土寺》詩:“閉門群動息,香篆起煙縷。”《金瓶梅詞話》第六十九回:“西門慶就𢱉在牀炕上眠着了,王經在桌上小篆内炷了香,悄悄出來。”大香爐又稱“大篆”。

小篆

大篆的对称。也叫“秦篆”,秦代通行的文字。小篆是由大篆发展来的。秦始皇统一中国后,采取李斯的意见,推行统一文字的政策,以小篆为正字,淘汰通行于其他地区的异体字,小篆成为通行全国的标准字,对汉字规范化起了很大的作用。小篆以泰山刻石的文字为代表。小篆形体匀圆齐整,比大篆更加简化和定型。如“原”字,大篆为![]() ,小篆为

,小篆为![]() ;“商”字,大篆为

;“商”字,大篆为![]() ; 小篆为

; 小篆为![]() 。小篆正式通行全国的时间不长,汉代已不常用了,但由于有很强的艺术性,所以两千年来,印章一直用小篆镌刻。篆刻是我国的传统艺术。也有不少人把小篆作为自己的书法艺术。

。小篆正式通行全国的时间不长,汉代已不常用了,但由于有很强的艺术性,所以两千年来,印章一直用小篆镌刻。篆刻是我国的传统艺术。也有不少人把小篆作为自己的书法艺术。

大篆←→小篆dà zhuàn ← → xiǎo zhuàn

大篆:周朝的字体,指笔画较繁的篆书。

小篆:秦朝李斯等将大篆整理简化而成的笔划较简省的篆书。

【例】 汉书艺文志,小学家,有八体六技一书,无卷数,无著作人名,韦昭注云:“八体:一曰大篆,二日小篆,三曰刻符,四曰公书,五曰摹印,六曰署书,七曰殳书,八曰隶书。”(胡朴安:《中国文字学史》)

小篆

是秦代通行的文字,是在春秋战国秦篆文字的基础上发展而来的。许慎《说文解字·叙》:“秦始皇帝初兼天下……罢其不与秦文合者。(李)斯作《仓颉篇》,中车府令赵高作《爰历篇》,大史令胡毋敬作《博学篇》,皆取《史籀》大篆,或颇省改,所谓小篆者也。”过去人们常常据此把小篆看成李斯等人的创制,其实李斯等人只是对秦地通行已久的字体作了一些规范、推广的工作。秦孝公十八年(公元前344年)的“商鞅方升”铭文四十四字,已是相当标准的小篆字体,下距秦始皇统一六国,还有一百二十余年。此外,在秦统一前的器物,如《秦杜虎符》《高奴权》《新郪虎符》和不少兵器上的铭文,基本上都是小篆字体。

小篆对秦地原有的大篆有所省改,结构较大篆简化,形体和偏旁相对固定,异体字减少,比以前的古文字要规范得多。小篆的通行,对统一中国的文字,促进社会的进步,有特殊的贡献。

传世的秦时小篆,除历年出土的权量诏版和一些器物铭文外,还有秦代刻石。现在能见到的秦刻石小篆,大都是据拓木翻印,原石多已不存。其中,泰山刻石仅存九个半字,琅琊台刻石断石现存中国历史博物馆。峄山刻石为宋代的郑文宝重写复刻(据徐铉摹本复刻),存西安碑林。《说文解字》收小篆九千余字,与秦刻石和器物文字相较,有的字有细小的出入。

小篆

汉字字体的一种。秦统一六国前后使用的字体。《说文解字·叙》:“皆取史籀大篆,或颇省改,所谓~者也。”

小篆

亦称“秦篆”。秦始皇统一中国后,由李斯等人根据大篆整理而成的字体。小篆通行于秦代,其原始资料见于秦代刻石上的文字和《说文解字》中摹写的小篆。其字体较籀文简化,笔画线条化,笔法匀圆齐整。形体也相对固定,异体字减少,合文已经淘汰。表意成分减少,表音成分增多,是我国自有文字以来第一次文字规范化的结果。

字体

字 书(正~;楷~;行~;草~;隶~;篆~)

汉字的一种书体:楷(小~;细~;工~)篆 草

汉字的楷书:真(~字;~草隶篆)

正体书法:真书 真楷 正字 正书 楷体 楷书 楷字 正楷

古代的一种字体:籀

各种字体:三真六草

周朝通行的字体:籀文 籀书 古籀

秦朝通行的字体:篆字 篆体 小篆 云书

大篆和小篆的统称:篆书

萧思话的行书和范晔的小篆:萧行范篆

细笔划的篆书:银针

汉朝通行的字体:隶(隶文;隶书;隶字;隶体) 今字 今文 云阳

隶书和草书:隶草

草体书法:草体 草书 醉草 醉书 醉帖

草书的一种:章草

奔放的草书:狂草 颠草

介于草、楷间的书法:行书

拼音文字的印刷体:正体

书法中一种瘦劲有力的字体:筋书

点画痴肥而无骨力的字体:墨猪

娟柔的字体:媚笔

字体丰满强劲:丰劲

字体劲瘦有骨力:峋嶙

字体瘦细而劲健:瘦硬

字体的笔瘦硬挺拔:骨立

字形细长而挺拔有力:瘦健

字体或笔墨雄健挺秀:峭拔

(同一种文字的各种不同形体:字体)

小篆

字体名。相传为秦相李斯等将籀文简化而成,通称“小篆”。又因通行于秦代,又称“秦篆”。许慎《说文解字·叙》: “秦始皇帝初兼天下,……罢其不与秦文合者。(李)斯作《仓颉篇》,中车府令赵高作《爰历篇》,太史令胡毋敬作《博学篇》,皆史籀大篆,或颇省改,所谓小篆者也。” 《说文》所收9353字,皆为小篆。今存《泰山刻石》、《琅琊台刻石》即小篆的代表作,传为李斯所书,字形正整,笔画圆健,可见当时标准字体的风范。唐张怀瓘《书断》赞曰:“李君(斯)创法,神虑精微。铁为肢体,虬作骖騑。江海淼漫,山岳巍巍。长风万里,鸾凤于飞。”

小篆

字体名。相传为秦相李斯等将籀文简化而成,通称“小篆”。又因通行于秦代,又称“秦篆”。许慎《说文解字·叙》: “秦始皇帝初兼天下,……罢其不与秦文合者。(李)斯作《仓颉篇》,中车府令赵高作《爰历篇》,太史令胡毋敬作《博学篇》,皆史籀大篆,或颇省改,所谓小篆者也。” 《说文》所收9353字,皆为小篆。今存《泰山刻石》、《琅琊台刻石》即小篆的代表作,传为李斯所书,字形正整,笔画圆健,可见当时标准字体的风范。唐张怀瓘《书断》赞曰:“李君(斯)创法,神虑精微。铁为肢体,虬作骖騑。江海淼漫,山岳巍巍。长风万里,鸾凤于飞。”

小篆

大篆的对称。也叫秦“篆”。由籀文发展而成,字体比籀文简化。秦始皇统一中国后,采用李斯的意见,推行统一文字的政策,以小篆定为正式文字。它有齐整匀圆的特点。存世字迹有《琅玡台刻石》、《泰山刻石》,可代表小篆的风格。

小篆xiaozhuan

通行于秦代的一种汉字书体,也叫做“秦篆”。小篆是篆书的一种,是由大篆发展而来的。我们现在所说的篆书,一般都指小篆。

战国时期,七国割据,文字异形,不便交流。秦始皇统一中国后,采纳李斯的建议,推行统一文字的政策,以小篆为正字,淘汰通行于六国的异体字,所谓“书同文字,罢其不与秦文合者”。秦文就是指小篆。它的推行对汉字规范化产生过积极影响。

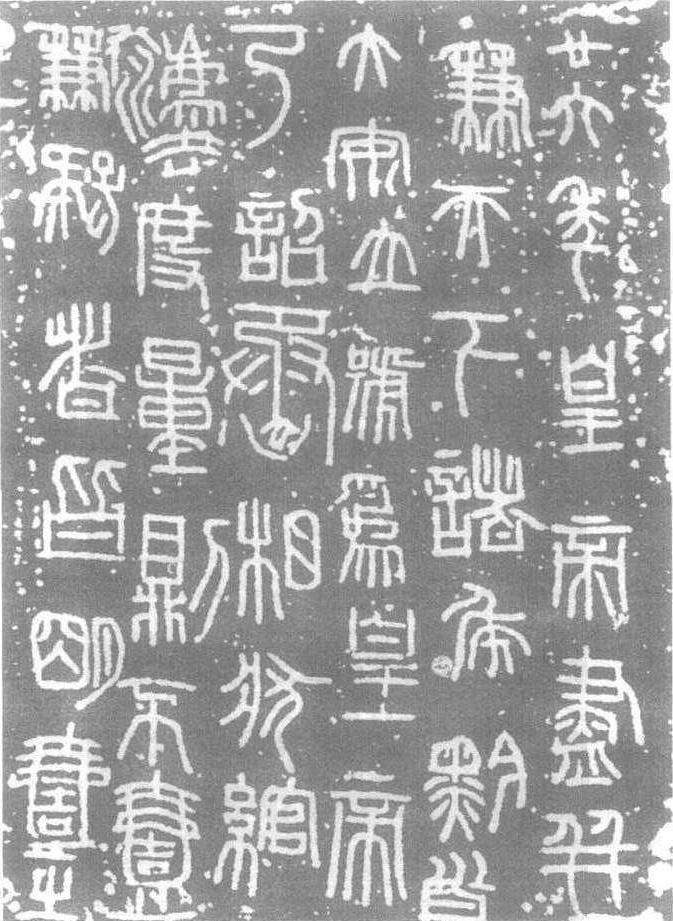

小篆是以大篆为基础省改而成的。它的字形比大篆更为匀圆齐整,也更加简省和定型化。秦代小篆的文字资料保存至今的多见于刻石,比较知名的有泰山刻石,琅邪台刻石等,反映了当时小篆的风格特征。从流传下来的文字资料来看,小篆已是很成熟、很规范的文字了。东汉许慎著《说文解字》,以小篆为依据,分析字形,解释字义。书中收小篆9353字,说明小篆的数量很大。

小篆通行的时间不很长。汉代虽沿用小篆为标准书体,但民间已流行隶书,并逐渐取代了小篆。然而作为一种书体艺术,小篆却一直流传至今,在书法和篆刻中占有重要的地位。

小篆Xiaozhuan

文字学术语。古汉字的一种书体的名称,秦代官方文字的正体,又称“秦篆”。许慎《说文解字·叙》说:“秦始皇帝初兼天下,丞相李斯乃奏同之,罢其不与秦文合者。斯作《仓颉篇》,中车府令赵高作《爰历篇》,大史令胡毋敬作《博学篇》,皆取史籀大篆,或颇省改,所谓小篆者也”认为小篆是李斯等人在大篆的基础上加以省改制定的。其实,小篆这种字体在秦统一之前就已经产生,李斯等人只是选取了这种字体来作为朝廷推行的标准书体。小篆的字形,由匀称圆润、粗细相等的线条构成,字体取内聚环抱之势。与战国文字相比,小篆的字形图画性渐趋减少,线条符号性更加增强,异体字已经很少,偏旁部首的写法和位置基本固定。小篆的颁行,结束了战国文字繁杂歧异的局面,使汉字趋于定型化,标准化,对中华民族及其文化的统一起了积极作用。由于秦代的这种书体是由战国时期的篆文演化而来,所以人们把战国时的篆文称作“大篆”,而把秦代的篆文称作“小篆”或“秦篆”。小篆的标准字样,存世有《泰山刻石》和《琅邪台刻石》。

小篆Xiaozhuan

小篆是篆书字体之一,与“大篆”相对称,也叫“秦篆”。秦始皇统一六国后,进行文字改革,改革后的文字,就是“秦篆”。李斯在文字改革中是有贡献的,他著有《仓颉篇》,精于篆书,《峄山》、《泰山》、《琅邪台》、《之罘》、《碣石》、《会稽》等石刻,都是李斯书写的。小篆书法结字严谨,偏旁固定,笔势圆转匀称,字形端庄秀美。李斯、李阳冰、徐锴、邓石如都是历代小篆大家。

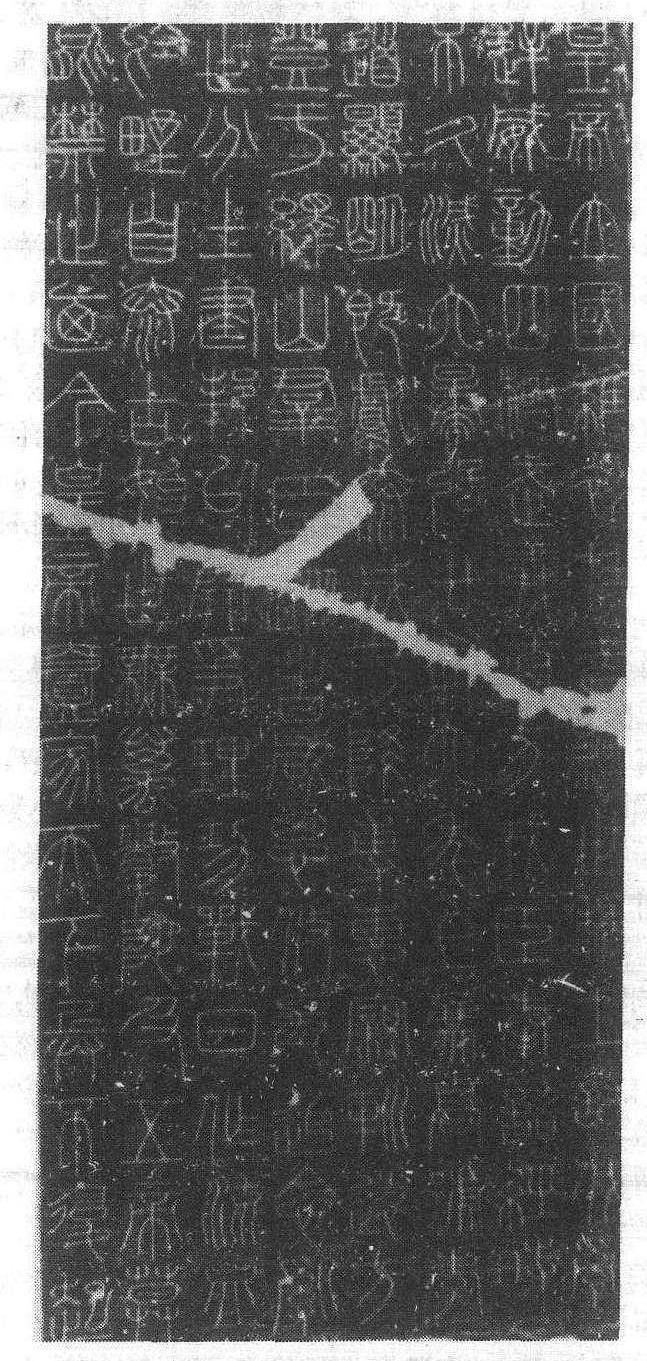

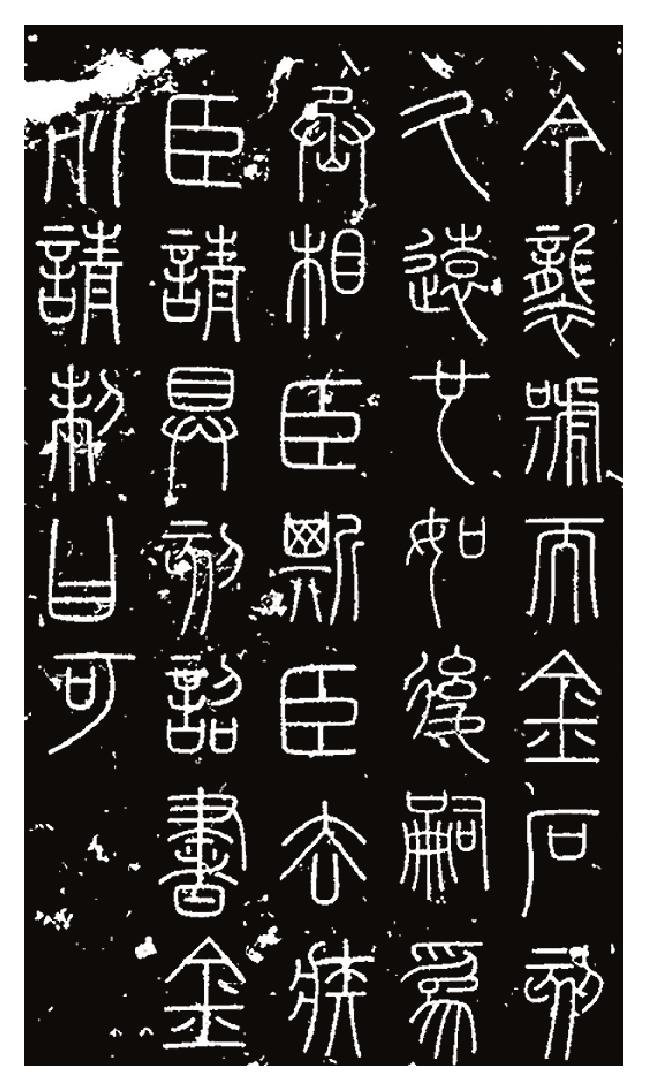

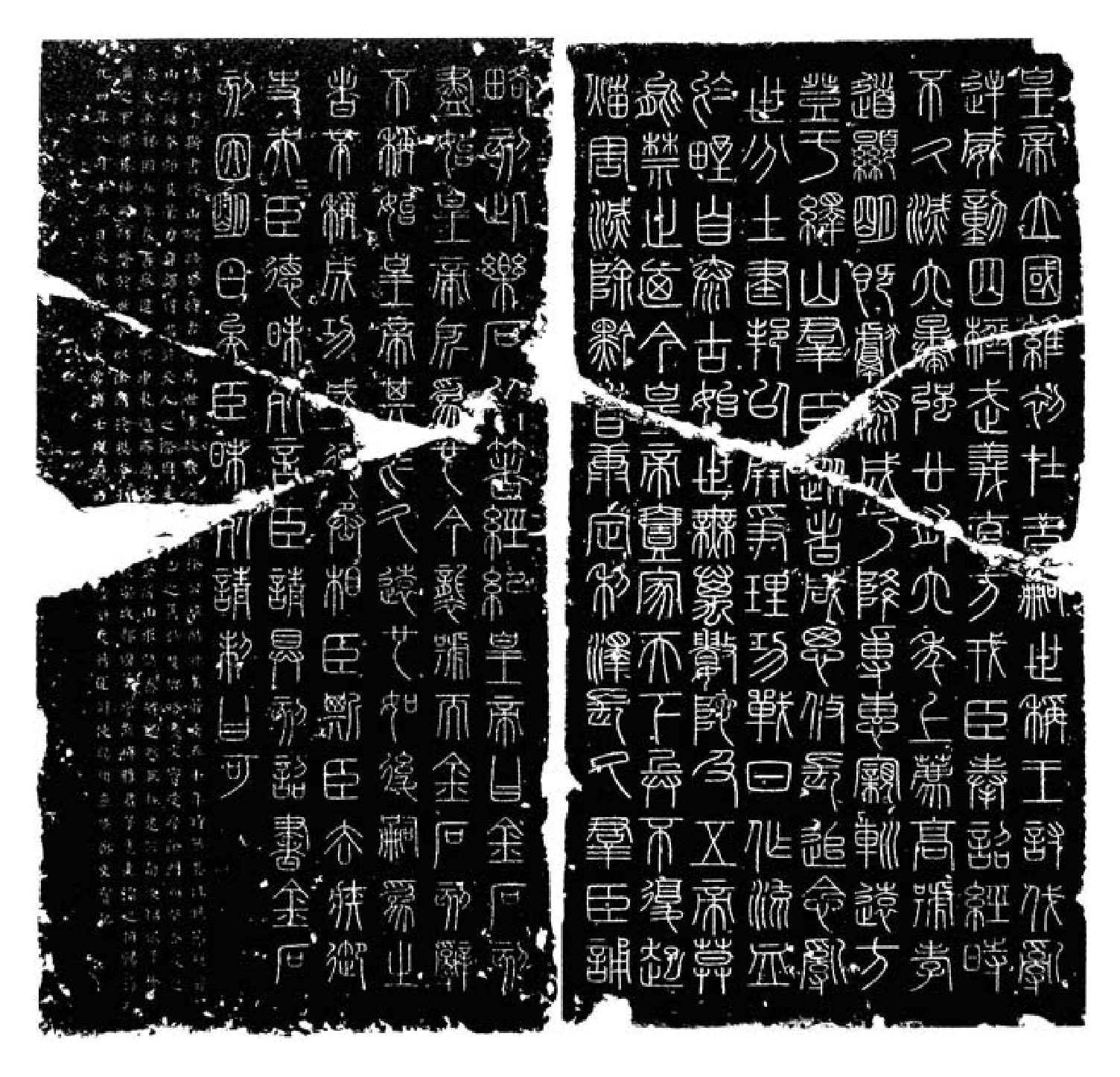

秦·李斯《泰山刻石》 秦诏版

小篆

也称“秦篆”,是秦始皇统一中国后通行的文字。春秋战国时期,由于各诸侯国之间长期不断的战争,在政治上形成了分裂局面,各地出现了大量异体字、简体字、新造字。这种不同 一的文字在秦统一中国以后使用十分不便,为了使统一的中国有统一的文字,秦始皇实行“书同文”的政策。在丞相李斯的主持下,以秦国流行的大篆为基础进行文字整理,凡与秦文不相合的文字一律不用。这种统一并通行全国的字体就叫小篆。小篆是我国历史上第一次汉字规范化的产物,在汉字发展史上具有十分重要的地位,是古汉字的最后一个阶段。同以前的各种字体相比,小篆笔画更加线条化,粗细更加匀称,行款也更为整齐。小篆废除了一些异体,省改了一些不必要的偏旁,写法更加固定,基本上使汉字统一起来并定型化了,这为后来方块汉字的形成奠定了基础。

小篆

小篆是篆书的字体之 一,与大篆相对称,也叫“秦篆”。汉·许慎 《说文解字 ·叙》说: “秦始皇帝初兼天下,丞相李斯乃奏同之,罢去不与秦文合者。斯作 《苍颉篇》,中车府令赵高作 《爰历篇》,太史令胡毋敬作《博学篇》,皆取史籀大篆,或颇省改,所谓‘小篆’ 者也。” 秦始皇统 一六国后,进行文字改革,李斯在文字改革中是有贡献的。他精于篆书,《峄山》、《泰山》、《琅邪台》、《之罘》、《之罘东观》、《碣石》、《会稽》等刻石,都是李斯书写的。秦的法令、诏书刻在石上的,称之为 “秦诏版”,也是比较规范的小篆。小篆结体呈长方形,上紧下松,横平竖真,布白均匀,对称平衡。小篆用笔特点: 起笔藏锋,行笔中锋,收笔回锋。笔画粗细一致,婉转流畅。总之,小篆书法严谨,偏旁固定、端庄秀美。李斯、李阳冰、徐锴、邓石如都是历代小篆大家。

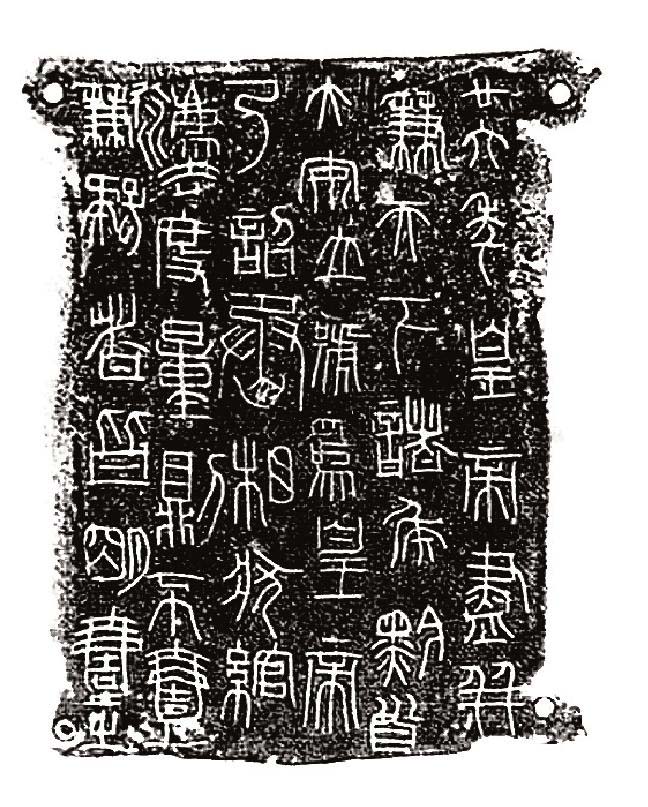

秦诏版

小篆

书体名。与“大篆”对称。通行于秦代,故亦称“秦篆”。小篆形体圆通整齐,自汉至今为书法艺术的重要书体之一。其代表作有《琅邪台刻石》和《泰山刻石》,世传为李斯所书。参见“语言文字”中“小篆”。

小篆

又称“秦篆”。与大篆相对称。相传为秦时李斯草创,以籀文为基础,加以省改而成。字体匀圆齐整,笔划较籀文简易。秦始皇统一中国后,采纳了李斯的意见,统一文字。以小篆为正字,废除通行于原六国的各类异体字。在汉字的规范化方面,起过积极的作用。现存有《泰山刻石》和《琅琊台刻石》。

小篆

大篆的对称。又称“秦篆”。秦统一初年,元国文字仍流行于各地,于是丞相李斯奏请书同文,罢其不与秦文合者。为了统一标准,改有大篆而成之。史称:“小篆书,李斯册古文作也,始皇以祈祷名山,皆用此书。”其形体匀圆整齐,笔势瘦劲飘逸,宽舒飞动,字形略带纵势长方,但却整齐美观。对后世汉字的规范化作用极大。存世有《琅琊台刻石》、《泰山刻石》。

小篆xiao zhuan

an ancient style of calligraphy,adopted in the Qin Dynasty for the purpose of standardizing the Chinese script

小篆

small seal character (/style)

小篆

又名篆书、秦篆、篆文等。文字学、书法名词。大篆的对称。汉字形体之一,亦秦书八体之一。秦代官定的正式通用字体。是秦始皇为适应统一的需要,采纳丞相李斯的建议并由其领异,对原秦国通行的大篆进行了“省改”(东汉许慎《说文·叙》)创制而成。秦代称为何名,尚未见记载。现知最早的名称是“篆书”,为新莽朝甄丰所定。《说文·叙》:“及亡新居摄,使大司空甄丰等校文书之部,自以为应制作,颇改定古文。时有六书,……三曰篆书,即小篆。”班固沿用当时的习称,在《汉书·艺文志》“小学家”叙录中记作“秦篆”,说:“……文字多取《史籀篇》,而篆体复颇异,所谓‘秦篆’者也。”“小篆”之名约在东汉中早期出现,始载于《说文·斜》,谓:“……皆取史籀大篆,或颇省改,所谓小篆者也。”自许慎首先记载并正式使用以后,其名称遂固定下来,沿用至今。许氏又称之为“篆文”。《说文·叙》:“今叙篆文,合以古籀,博采通人,至于小大,信而有证。”其标准字书为《苍颉篇》(李斯作)、《爰历篇》(秦中乐府令赵高作)、《博学篇》(秦太史令胡母敬作)三书。小篆除继承了大篆中的许多字形以外,对其中繁复的,做了删减或改换;对异体(包括六国文字的异体),予以废止,所以整体上比大篆简单易写,款式也固定不变。字体较为窄长。从书法角度来看、匀圆齐整,凝重有力。小篆是我国历史上第一次正式的文字改革的结果,它简化了汉字的形体,废止了此前大量不易辨认、容易出错的异体字及合体字,统一了种种不一致的写法,固定了汉字的书写款式,使我国开始有了系统而规范的文字。而且由于对大篆“省改”后符号化的加强,使得汉字的象形性更为间接,于是也就成为汉字史上古文字时代的最终阶段和最后形式。它在结构和书写款式上总结、定型古文字的功绩,还为汉字间今文字过渡奠定了基础。小篆是汉字史上通行时间最短但意义非常重大的一种汉字形体,对后世汉字的统一、改革和发展具有重要的作用和深远的影响。此外,小篆也给了书法以非常积极的影响。小篆的原始资料因《苍颉篇》等书的早佚,其面貌仅得从现存的李斯手书的秦刻石、出土的秦权量诏版及不能完全反映原貌的《说文解字》一书中见知。虽然随着秦朝的灭亡和隶书的产生,小篆不再成为全国通用的字体,但流传使用未绝。汉代曾用于策书以及在少量的金文、碑刻中。魏“三体石经”还对它做过一个总结。魏晋以后主要用于碑额、玺印、篆刻诸方面。到了今天,除用于篆刻以外,主要成了书法的一体。

小篆

书体名。相传秦李斯将籀文简化为秦篆。后人称籀文为大篆,称秦篆为小篆。

小篆

书体名。又称秦篆。春秋战国时期列国文字笔画繁复,称为大篆(籀文)。秦始皇统一中国后,采纳李斯的意见,推行统一文字的政策,淘汰六国的异体字,在大篆的基础上整理出一种字体简化、匀圆整齐的文字,通行全国,即为小篆,对汉字的规范化起了很大作用。现存《琅玡台刻石》和《泰山刻石》,可代表其风格。汉时篆书,亦专指小篆而言。

小篆

⇒見【篆書】

小篆

小篆的“字”

小篆又称“秦篆”。公元前221年,秦始皇统一中国以后,宰相李斯在秦国原来使用的大篆基础上简化,并取消其他六国的异体字,创制出统一规范的汉字书写形式。这次文字改革,是中国历史上第一次有系统地将文字的书体标准化。小篆改变了原先弯曲的笔画线条,字体优美奇古,一直沿用到西汉末年,才逐渐被隶书取代。

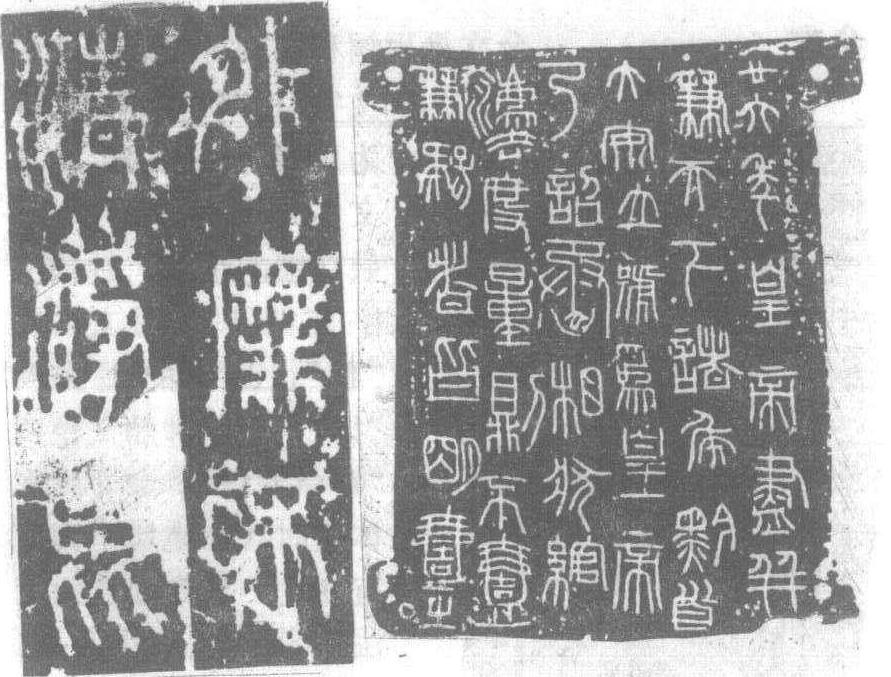

相传由李斯书写的《泰山刻石》(公元前219年)

相传由李斯书写的《峄山刻石》(公元前219年)

《泰山刻石》(公元前219年)

小篆出现在大篆之后,其字形修长、结构严谨、笔画粗细一致,给人以庄严美丽、匀净简约的美感。秦篆有圆笔方笔之分,圆笔以秦刻石为代表,方笔以秦诏版权量为代表。到了汉代,小篆逐渐改变了秦篆修长圆挺的字形,化长为方。小篆在秦朝达到鼎盛时期,至汉魏时期没落。除碑铭和器物款识上,很难再见到独立的篆书。

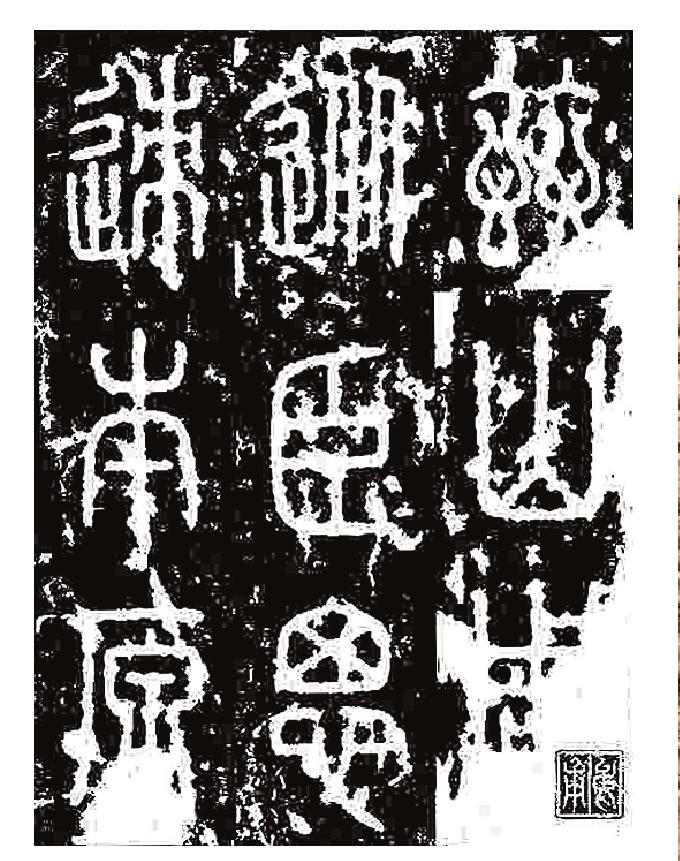

篆书有着迷人的外形和结构,在书法家中享有很高的评价。由于篆书笔画复杂、外形独特、不易模仿,因此在古时被选为刻印公文印章的字体。秦印以小篆为专用字体,四周多采用“田”字形框,印文平均分配在框内。篆刻是一门中国传统艺术,至今已有2000多年历史,历经十余个朝代。它曾经历过两个高速发展的历史时期:一是被称为“古代篆刻艺术时期”的战国、秦汉、魏晋六朝时期;二是明清时期。

康熙皇帝的玉玺(约公元1700年)

战国时期各诸侯国使用的钱币

小篆的出现标志着中国文字第一次实现统一。秦始皇统一文字的主要原因有两点:一是出于政治原因。朝廷为了加强思想统一,便于统治管理,让其他六国的人民从土地、货币、文字等方面意识到自己的“归属”;二是文字自身发展的需求。周朝以来的大篆笔画太多,过于繁复,再加上各国的异体文字难于辨识,文字改革已经势在必行。

秦始皇统一中国后发行的“半两钱”

文字统一的价值是无可估量的。它利于民族思想和文化的统一,便于各个民族和多民族国家间相互认知。秦始皇统一文字之前的中国正处于四分五裂的局面,各个独立的国家用不同的书写方法表达同一个意思。在秦始皇统一中国之后,文字逐渐发展成昭示着中国统一的中心要素。

尽管中国各地有着千差万别并随着时代发展不断变化的方言,但统一后的中国文字却保持了高度的一致性。它使得所记录的信息打破了时间和区域的限制,让后来人可以借助由统一文字书写的史料了解历史,总结经验。

秦始皇颁布的一项法令的拓片(秦朝初年)

- 容回是什么意思

- 容园是什么意思

- 容国团是什么意思

- 容圃是什么意思

- 容在是什么意思

- 容垢纳污是什么意思

- 容城是什么意思

- 容城县是什么意思

- 容城县(容城镇)是什么意思

- 容城忠愍杨先生文集是什么意思

- 容城耆旧集是什么意思

- 容城钟元孙先生文集是什么意思

- 容基埃尔是什么意思

- 容堂是什么意思

- 容士宾是什么意思

- 容大是什么意思

- 容天流是什么意思

- 容头过身是什么意思

- 容奇港是什么意思

- 容奇港免税店是什么意思

- 容好是什么意思

- 容妃是什么意思

- 容妆是什么意思

- 容姿是什么意思

- 容媚是什么意思

- 容媛是什么意思

- 容安是什么意思

- 容安堂是什么意思

- 容安轩是什么意思

- 容家是什么意思

- 容家买卖是什么意思

- 容容是什么意思

- 容容多后福是什么意思

- 容容斋是什么意思

- 容容无违是什么意思

- 容尚谦是什么意思

- 容居是什么意思

- 容居堂是什么意思

- 容居堂三种曲是什么意思

- 容居堂词是什么意思

- 容山是什么意思

- 容州是什么意思

- 容州兵变是什么意思

- 容州古城是什么意思

- 容州管内经略使是什么意思

- 容州经略都防御使是什么意思

- 容工是什么意思

- 容工夫儿是什么意思

- 容干是什么意思

- 容平是什么意思

- 容庄是什么意思

- 容庆远是什么意思

- 容庐是什么意思

- 容庚是什么意思

- 容庚的古文字研究是什么意思

- 容庵是什么意思

- 容庵存稿是什么意思

- 容开是什么意思

- 容当后议是什么意思

- 容彩是什么意思