小儿心律失常

任何原因使心脏激动的形成或传导发生异常而出现异常心律称心律失常,或称心律紊乱、心律不齐。

小几心律失常较成人少见,其发病原理与成人相似,但近年来小儿心律失常的发病率较前增多。根据上海第二医学院新华医院263例门诊随访,心律失常中各种过早搏动占57.7%,传导阻滞占14%,室上性心动过速占12.9%,窦性心动过缓,窦性静止及游走节律占8.5%,预激综合征占3.7%,其他3.2%。

病因 先天性心律失常常见于左型大血管错位伴心室转位、右型大血管错位、完全房室通道、继发孔房隔缺损、无脾或多脾综合征、房室瓣异常、三尖瓣下移等畸形以及右心房、右心室间传导束旁路,窦房结及房室结因宫内感染损害,早产儿迷走神经张力未成熟等。

获得性心律失常见于病毒性或细菌性感染后、风湿病、先天性心脏病手术后,后者常发生于手术损伤传导系统引起的局部出血、水肿,或以后引起的纤维化。

其他可见于肿瘤浸润、甲状腺功能亢进、神经肌肉疾病、结缔组织病、家族性耳聋、Q-T间期延长综合征、药物、电解质紊乱等。

分类 心律失常根据心电图可分为三大类,即激动起源异常、激动传导异常及激动起源与传导均异常。

(1) 激动起源异常: 包括

❶窦性节律: 心动过速、心动过缓、窦性心律不齐、窦房结内游走节律、窦性早搏及窦性停搏。

❷异位节律: 主动性者有房性、房室交接处性及室性过早搏动,心房扑动,心房颤动,房性及房室交接处性心动过速,室性心动过速,心室扑动,心室颤动。被动性者有病态窦房结综合征,房性游走节律,房室交接处逸搏,室性逸搏,心室自主节律。

(2) 激动传导异常: 心脏传导阻滞如窦房传导阻滞,房内传导阻滞,房室传导阻滞 (Ⅰ度、Ⅱ度及Ⅲ度传导阻滞),室内传导阻滞包括右束枝或左束枝、左前半枝或左后半枝和双束枝传导阻滞。

(3) 激动起源及传导均异常: 有房室分离,折返节律及反复心律性心动过速,预激综合征,并行心律,左心房心律,冠状窦性心律等。

临床特点 正常小儿心率随年龄增长而减慢。新生儿心率超过170次/分、婴儿超过150次/分及儿童超过120次/分为心动过速。心动过速可发生于正常新生儿及婴幼儿哭吵时或喂食后,也可发生于发热、失血、贫血、休克、心力衰竭及心肌炎等病理状态。新生儿心率少于90次/分、婴儿少于80次/分、年长儿少于60次/分为心动过缓,可发生于正常新生儿特别早产儿于大便、打呃、打呵欠等生理状态时,或由于刺激迷走神经反射引起,如压迫前囟、眼球或刺激鼻咽部时。颅内出血、肺出血、窒息、呼吸窘迫综合征等病理状态也可致窦性心动过缓。

窦性心律不齐 吸气时心率增快、呼气时心率减慢称窦性心律不齐。常见于早产儿与小样儿,较少见于足月新生儿; 但年长儿亦不少见,属生理性。活动时或应用交感神经兴奋药可使窦性心律不齐现象消失。颅压增高或迷走神经张力增加,如应用洋地黄或吗啡时可使窦性心律不齐现象明显。

过早搏动 为最常见的心律失常,有房性、房室交接处性及室性三种。正常小儿的发生率各处报道不一,小儿约为0.8~1%,新生儿约2~23%,早产儿可达21~30%。初生数天内室上性过早搏动较室性多见,多属短暂过程,心脏多正常,临床无症状,可自然消失。部分过早搏动伴先天性心脏病或呼吸窘迫综合征,或因败血症、缺氧、代谢异常所致。此外也可由洋地黄中毒,外科手术,心导管检查及柯萨奇病毒感染等引起。若过早搏动呈单源性,非配对型,次数不多者,临床常无症状;多源性过早搏动,多属器质性,若次数频繁,年长儿可能出现心悸、头晕、乏力,偶有心前区痛及气短感,听诊在基本心律间夹有提早搏动,其后有一较长的间歇。过早搏动的预后估计见下表。预后良好者又称良性过早搏动。

过早搏动预后估计表

| 预后良好 | 预后较严重 |

| 不伴同心脏病 过早搏动与窦性QRS波间距 固定 单源性过早搏动 活动时心率增快,过早搏动 减少 | 伴心脏疾病 过早搏动与窦性QRS波间距不固 定 多源性过早搏动 活动时心率增快,过早搏动增多 |

| 休息时Q-T间期正常 无R/T*现象 | 休息时Q-T间期延长 有R/T现象 |

*R/T即过早搏动的R波起始于前面窦性T波的升肢或顶峰上,可诱发室性心动过速或心室颤动

窦房结功能障碍 包括窦房阻滞、窦性停搏、有症状的窦性心动过缓及病态窦房结综合征 (又称心动过缓-过速综合征)。后者由于窦房结起搏功能欠佳而由其他低级节律点取代,临床可出现各种心律失常,如心动过速(包括室上性心动过速、心房扑动和颤动)、心动过缓、逸搏心律、窦性静止等。由于婴儿与小儿逸搏心律的心率较高故可不发生症状,但重者可发生心力衰竭或因心室颤动导致昏厥甚至猝死。本病小儿较少见,可因急性病毒性心肌炎、心肌病、缺氧、心脏手术后损伤窦房结动脉引起。新生儿则常见于多脾或无脾综合征。

心房扑动与心房颤动 小儿较少见,常伴发于严重心脏病、甲状腺功能亢进及左或右心房压力增高,如二尖瓣狭窄、三尖瓣下移畸形、急性风湿热及心肌病等。心房扑动者心房率于360~480次/分,平均430次/分,心室率常呈规则的2:1房室传导阻滞,规律心室率约为60~200次/分。心房颤动者心房率约400~600次/分,心室率不定,其多少随房室传导阻滞程度而不同。

心房扑动、心房颤动的临床症状与室上性心动过速相同,心室率过速者可发生充血性心力衰竭,心室率不快时临床可无特殊症状。婴幼儿及新生儿尚可出现多源性房性心动过速(紊乱性房性心动过速),心电图表现为在同一导联中有3个以上形态不同的P波,心房率低于250次/分,R-R,P-R、P-P均不等,P波间有等电线故与心房扑动不同,频率一般与心房扑动相似,预后良好。

室性心动过速 小儿极少见,多发生于严重心脏疾患,如严重先天性肺动脉瓣狭窄或主动脉瓣狭窄所致心室肥厚与纤维化,或洋地黄过量、血钾过高时。症状严重,有胸痛、气促,进而意识丧失。心率140~200次/分,脉搏扪不到,预后严重。应注意与室上性心动过速相鉴别。

房室传导阻滞 小儿Ⅰ度房室传导阻滞可发生于正常心脏,如夜间睡眠迷走神经亢进时,也可发生于风湿性心脏炎、白喉、洋地黄中毒、房隔缺损、心内膜垫缺损、大血管错位等。Ⅱ度房室传导阻滞,病因与Ⅰ度房室传导阻滞相同,但心率较缓慢,有漏跳现象。Ⅲ度房室传导阻滞可分为先天性与后天获得性两种,后者多因心肌炎或心脏手术引起,因室性节律点位于希氏束分叉以下,心动过缓可导致急性心源性脑缺血综合征(Adam Stokesyndrome),以致死亡,部分可发生心力衰竭。

预激综合征 (Wolff-Parkinson-White,W-P-W综合征) 可凭心电图诊断,分A型与B型两种;A型预激区发生于左心室或右心室的后底部,QRSv1,主波向上,类似右束支传导阻滞图形;B型预激区于右心室侧壁或前壁,QRSv1,主波向下,类似左束支传导阻滞图形。新生儿以A型多见,儿童则两型出现率相近,B型常伴先天性三尖瓣下移畸形或心肌病等,新生儿及1岁以下婴儿中发现的室上性心动过速约20~50%由预激综合征引起。

阵发性室上性心动过速 为婴儿期最常见的心律失常,常突然发作与终止。发病率约为1:25000,男与女之比约3:1.发作时心率可每分钟从180至300次,可短暂发作,也可持续数天至数周,约60%发生于无器质性心脏病的患儿,部分发生于有预激综合征或先天性心脏病者(其中尤以三尖瓣下移畸形及左型大血管错位占多数)。初次发作年龄小于4个月者,一般于一岁以内即能自愈。大于4个月者常反复发作,并可持续至一岁以后。发作时患儿面色苍白、气促、烦躁、拒食; 发作持续超过24小时可发生充血性心力衰竭,甚至心源性休克,表现四肢厥冷,面色发灰,脉细速,难以扪及。年长儿发作时心率多达150~250次/分,有心悸,胸闷,部分出现呕吐、胸腹痛,但较少发生心力衰竭。

先天性Ⅲ度完全性房室传导阻滞 是小儿少见的心律失常,病因至今尚不肯定。可能与胎儿期心肌炎致心肌疤痕组织形成及钙化有关; 因心房肌部与周围传导系统先天畸形所致互不连贯、房室结或希氏束间传导束解剖上的中断等有关。多数心脏正常,也可伴有先天性心脏病如左型大血管错位、房室通道、心内膜弹力纤维增生症及室隔缺损等。多数患儿出生时或于宫内检查时即发现心率极缓慢,约每分钟40~45次,出生后无症状,可正常存活,活动后心率可略增加,少数可有头昏。重者有癫痫样发作或致死性脑缺血性昏厥发生,或伴发充血性心力衰竭。心尖区可闻收缩期喷射样杂音。X线心胸比例约半数超过55%。心电图半数示左心室肥大或高电压。预后与心室起搏点位置及其稳定性有关,其次与是否伴同先天性心脏病及心力衰竭有关。起搏点于房室交接处或希氏束分叉以上,QRS综合波不增宽,休息时心率在45~60次/分,规则。活动后,每分钟增加10~20次,无心力衰竭者,一般预后良好,不必处理。起搏点于希氏束分叉以下,QRS综合波宽大畸形,常发作脑缺血性昏厥者应安放永久性埋藏式起搏器,预后较差。

本病与获得性Ⅲ度完全性房室传导阻滞的鉴别,后者常发生于感染后,如白喉、腮腺炎、风湿热、病毒心肌炎; 洋地黄、奎尼丁等药物中毒; 外科手术矫治先天性心脏病后。心电图多示QRS综合波宽大畸形,活动后心率不增加,易发生心力衰竭及脑缺血性昏厥,预后差。

治疗原则 (1) 治疗原发病: 不少心律失常乃继发于感染,缺氧,呼吸困难,酸碱平衡紊乱,钙、钾电解质紊乱或洋地黄,奎尼丁等药物中毒。

(2) 应用抗心律失常药物:应针对心律失常发病机理,用药时应考虑心、肝、肾的功能,并尽可能有心电图监护。心律失常药物选择及剂量见下表:

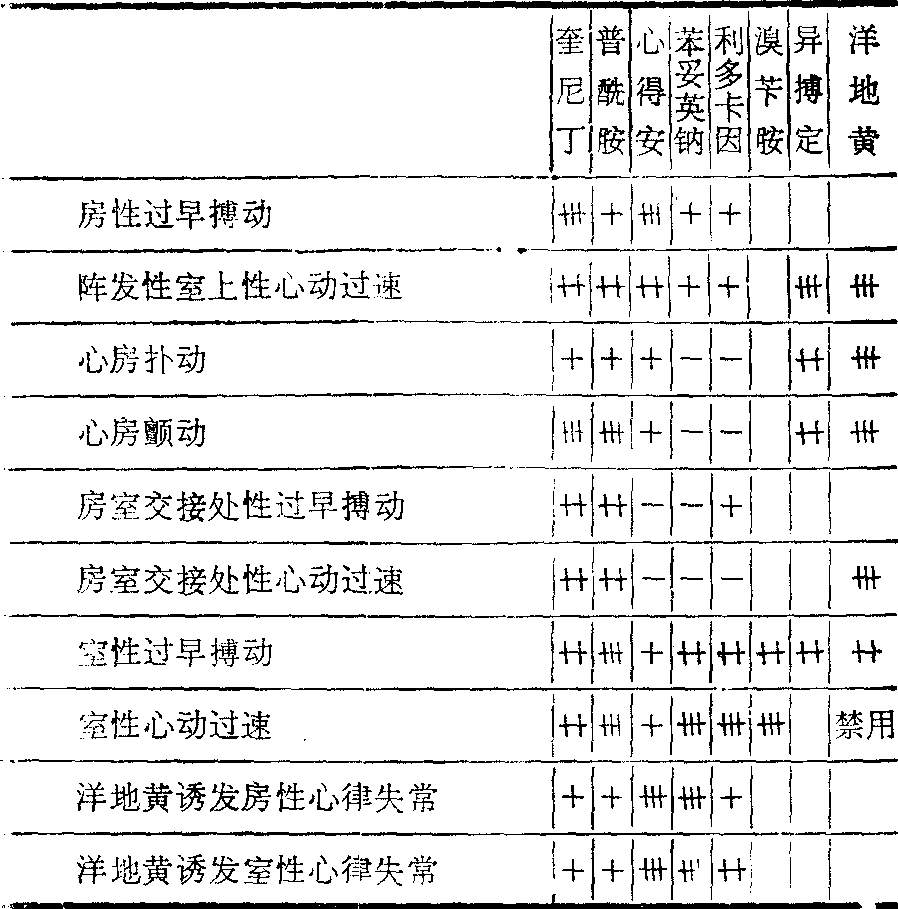

心律失常的药物选择

注: ⧻高度有效 ⧺中度有效 +稍有效 -无效

抗心律失常药物剂量表

| 药 物 | 静 脉 | 口服(维持量) |

| 阿托品 | 0.01mg/kg | 每次0.01~0.03mg/kg |

| 洋地黄(地高辛) | <2岁0.04mg/kg 分3次 >2岁 早产儿0.03mg/kg 分3次 | 每日0.01~0.013mg/ kg,分二次 每日0.005~0.01mg/ kg,分二次 |

| 苯妥英钠 | 3~5mg/kg缓慢推注 | 每日3~8mg/kg,分三次 |

| 异丙基肾上腺素 | 每分钟0.1μg/kg加 于葡葡糖中静脉滴入 | |

| 利多卡因 | 1~5mg/kg静脉推 入,以每分钟20~40 μg/kg维持 | |

| 溴苄胺 | — | 1~3mg/kg间隔6h |

| 普酰胺 | 3~10mg/kg缓慢注 | 5~10mg/kg间隔4h |

| 心得安 | 0.05~0.15mg/kg 缓慢注射 | 每日0.05~1mg/kg |

| 奎尼丁 | — | 4~5mg/kg每2小时 每日4~5次 |

| 异搏定 | 0.1~0.3mg/kg静注 | |

| 常咯啉(常山56) | — | 每次1/3~1片,日服2 ~3次(每片0.2g) |

| 乙胺碘呋酮 | — | 每日15~20mg/kg |

| 双异丙吡胺 | — | 每日0.1g,分3次 |

良性过早搏动无症状者可不作处理。室性过早搏动有R/T型表现,或过早搏动成对出现,或伴短阵心动过速,或伴各导程T波、ST段变化者,均应处理。心房扑动及心房颤动并发充血性心力衰竭时可服地高辛,也可用直流电击转律,转律前应停用地高辛最少1~2天,转律后再继续服用地高辛与奎尼丁维持量。

窦房传导阻滞及Ⅰ度、Ⅱ度房室传导阻滞必要时用阿托品或异丙基肾上腺素治疗。Ⅲ度房室传导阻滞、发作过心源性脑缺血性昏厥者,应安放心室按需型起搏器。对病态窦房结综合征,需在安放起搏器后,针对快速心律用抗快速心律失常药物,有心力衰竭时用洋地黄治疗更为安全。

(3) 预激综合征本身不必治疗,若发生阵发性室上性心动过速可作直流电击转律最有效,1岁以下婴儿也可用洋地黄治疗,年长儿则需用奎尼丁和心得安,顽固者可用按需型起搏器作超速抑制。若能明确旁路的确切位置,也可用手术切断旁路的方法治疗。此外Q-T间期延长综合征伴心室颤动、昏厥者,也可手术切除左侧星状神经结。

室上性心动过速发作时以洋地黄制剂(特别地高辛)为首选,尤对婴儿患者一般疗效明显。心得安可作为次选药物。病情严重者以直流电击转律最安全有效,1~2Ws/kg。对年长儿可使用增加迷走神经张力如压迫眼球或颈动脉窦致吐等方法,但该法对婴儿常无效且危险,宜慎用。少数年长儿吸气后屏气或蹲下将头低垂贴胸也能奏效,无效时可用升压药新福林等。患儿发作一次以上应持续服洋地黄维持量至停止发作一年后停药。若为预激综合征致病者,婴儿仍可用洋地黄制剂或洋地黄加心得安、异搏定、奎尼丁三者中任何一种。年长儿常对洋地黄不敏感,可用奎尼丁、或奎尼丁加心得安、或用异搏定等维持量长期口服。近年应用异搏定治疗,效果显著,但忌与心得安合用。

- 海洋潮汐是什么意思

- 海洋潮汐是什么意思

- 海洋灾害是什么意思

- 海洋灾害是什么意思

- 海洋热平流是什么意思

- 海洋热平流是什么意思

- 海洋热污染是什么意思

- 海洋热能转换是什么意思

- 海洋牛肉是什么意思

- 海洋牧业是什么意思

- 海洋牧场是什么意思

- 海洋牧场是什么意思

- 海洋牧场(场chǎng)是什么意思

- 海洋物理化学是什么意思

- 海洋物理化学是什么意思

- 海洋物理学是什么意思

- 海洋环境是什么意思

- 海洋环境与建筑物设计是什么意思

- 海洋环境中Pu的地球化学是什么意思

- 海洋环境中海-气与海-泥交换界面区腐蚀与防护是什么意思

- 海洋环境保护是什么意思

- 海洋环境保护是什么意思

- 海洋环境保护是什么意思

- 海洋环境保护委员会是什么意思

- 海洋环境保护法是什么意思

- 海洋环境保护法律制度是什么意思

- 海洋环境保护管理是什么意思

- 海洋环境分类是什么意思

- 海洋环境化学是什么意思

- 海洋环境噪声是什么意思

- 海洋环境噪声测量是什么意思

- 海洋环境容量是什么意思

- 海洋环境污染是什么意思

- 海洋环境监督管理是什么意思

- 海洋环境监督管理是什么意思

- 海洋环境管理是什么意思

- 海洋环境评价是什么意思

- 海洋环境质量是什么意思

- 海洋环境质量评价是什么意思

- 海洋环境预报是什么意思

- 海洋环境预报和海洋灾害警报是什么意思

- 海洋环流数值模拟是什么意思

- 海洋环流研讨会论文选集是什么意思

- 海洋生化资源是什么意思

- 海洋生态保护是什么意思

- 海洋生态保护是什么意思

- 海洋生态学是什么意思

- 海洋生态学是什么意思

- 海洋生态平衡是什么意思

- 海洋生态系是什么意思

- 海洋生态系是什么意思

- 海洋生物亚急性毒性实验是什么意思

- 海洋生物化学是什么意思

- 海洋生物发光是什么意思

- 海洋生物地球化学是什么意思

- 海洋生物声学是什么意思

- 海洋生物学是什么意思

- 海洋生物学是什么意思

- 海洋生物对微量元素的富集是什么意思

- 海洋生物对污染的抗性是什么意思