宋代官制辞典︱宋代官制总论

宋代官制总论

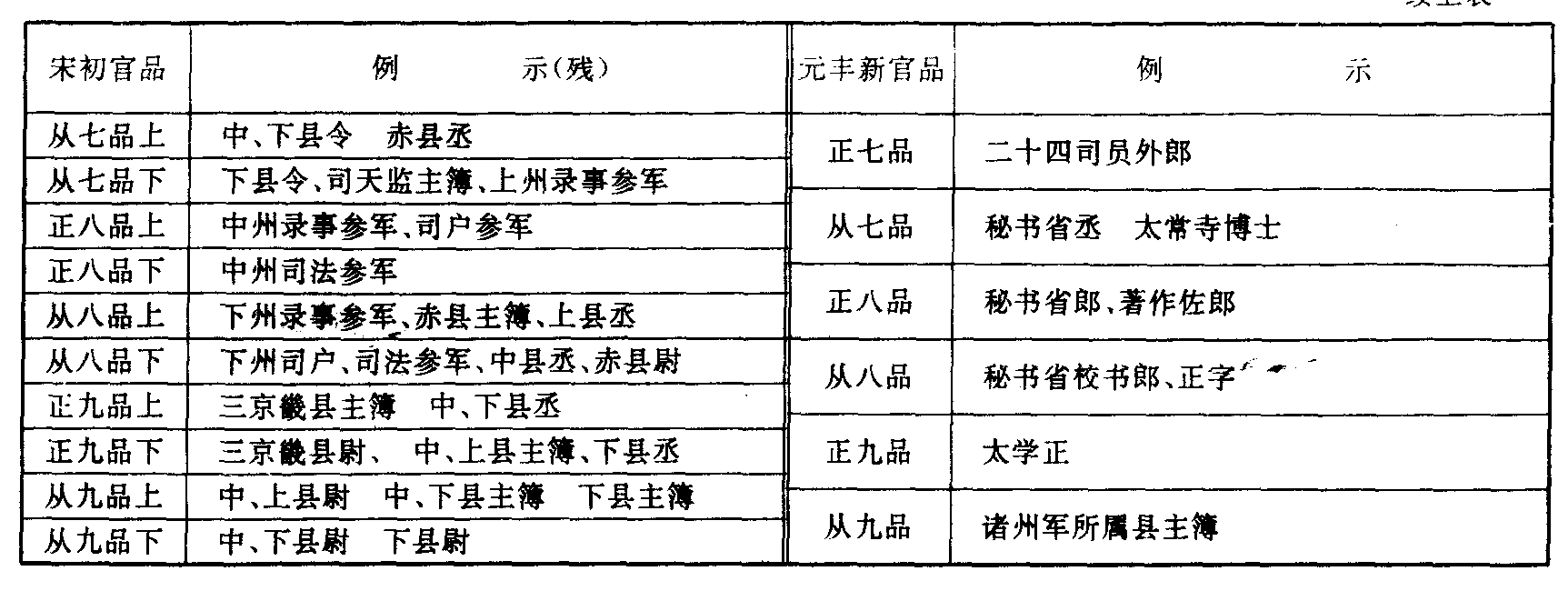

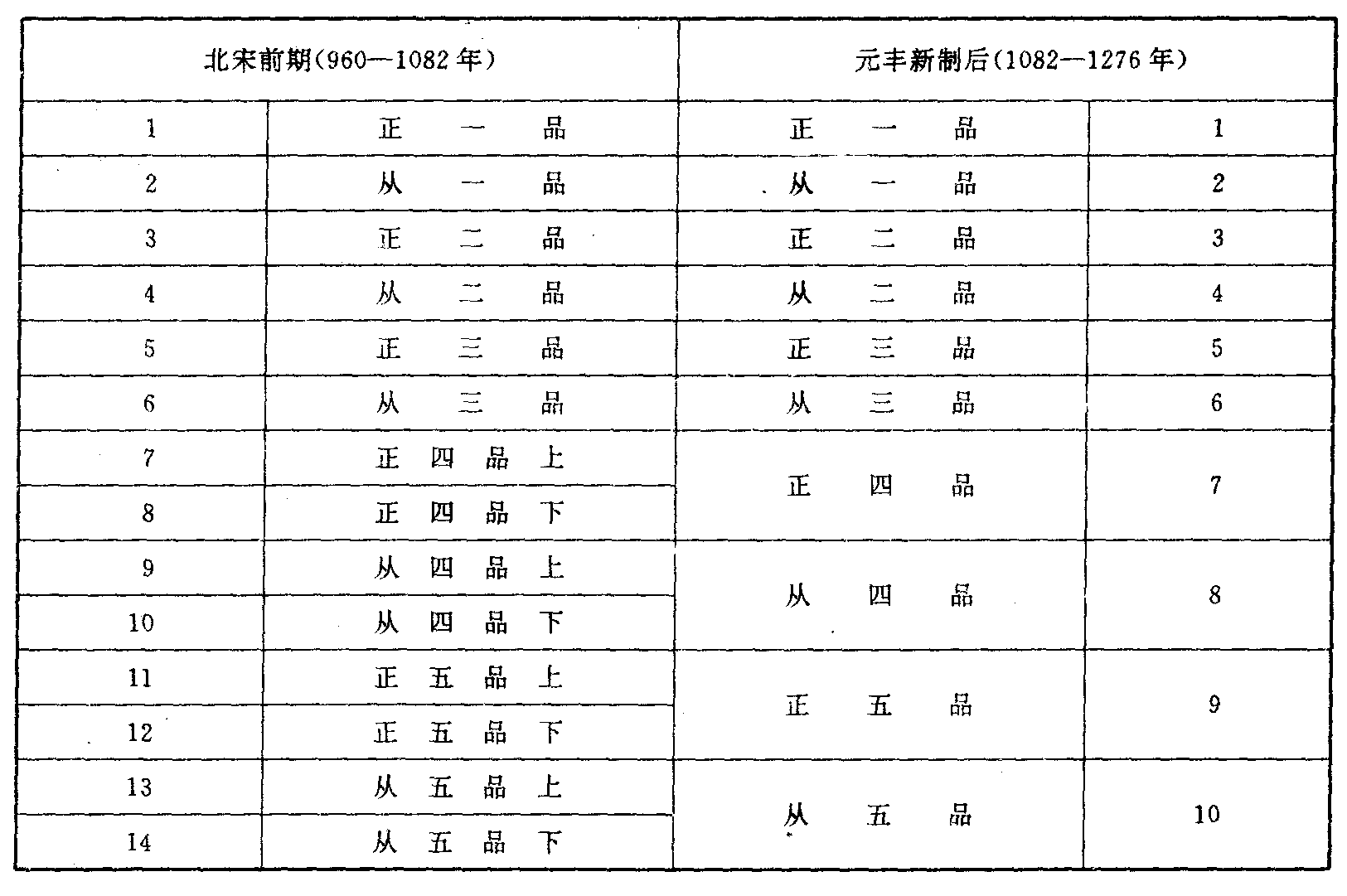

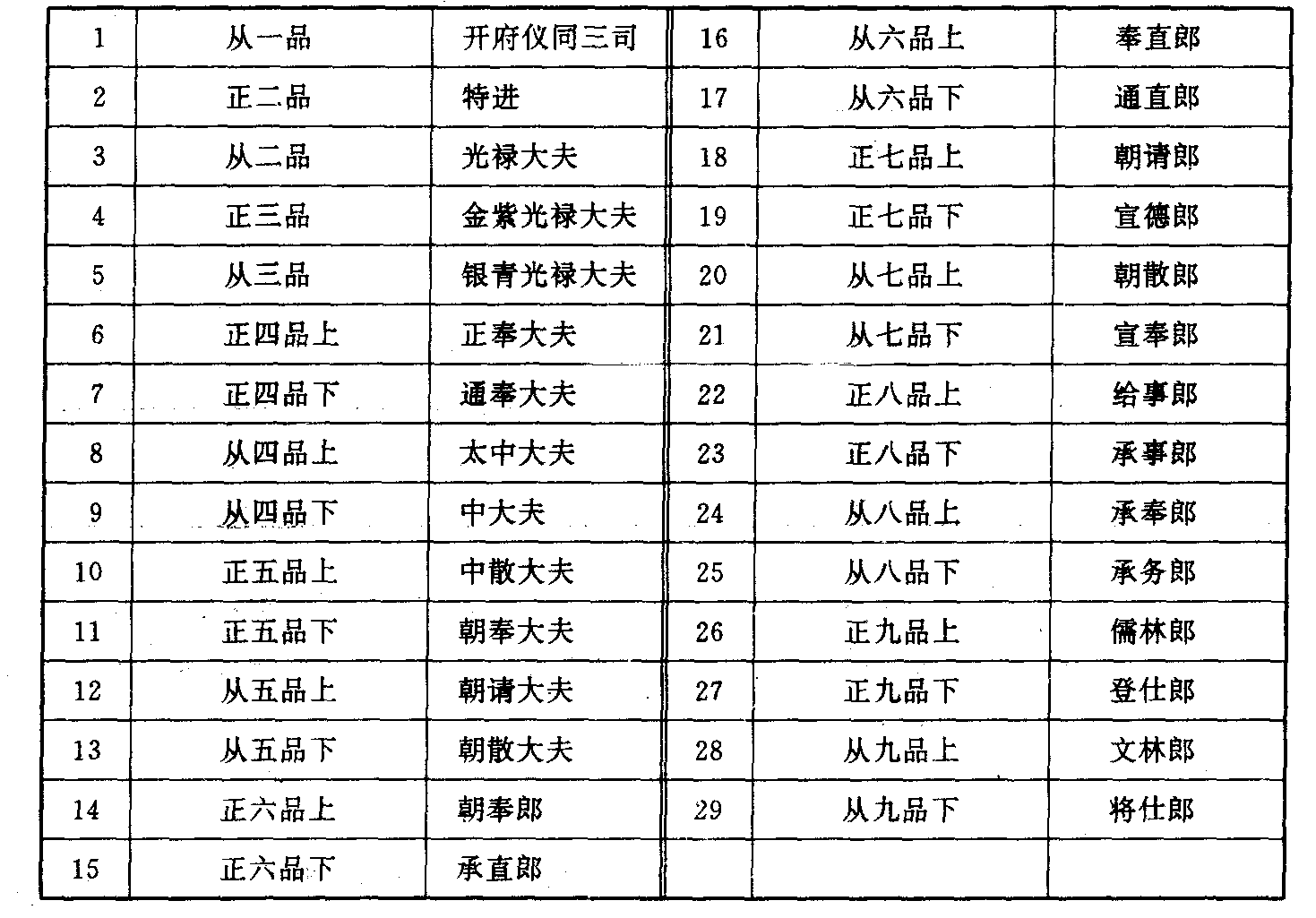

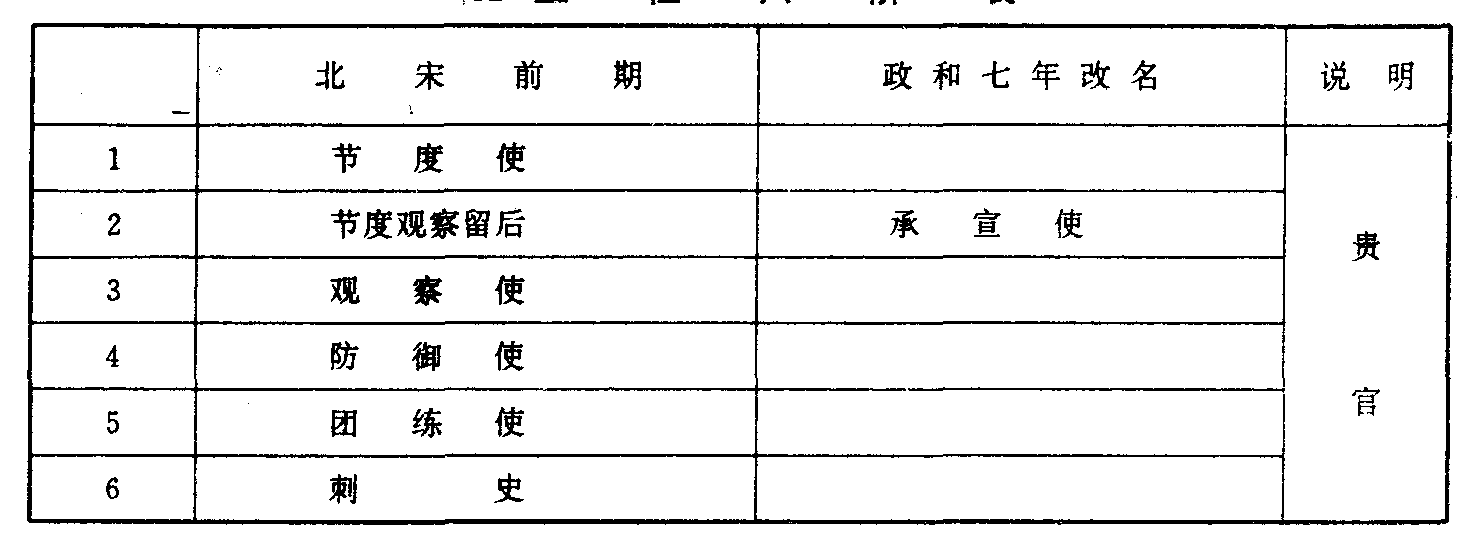

| 两宋(公元960—1176年)官制,承隋唐之旧、启明清之新,处于中国官制史上关键时期。 然以其繁杂多变,又为历朝之最,给后人了解它的全貌带来很大困难,学者视为畏途。学界研究凡涉及宋代官制者,稍不慎则生差错,如误中书门下之省称“中书”(宰相治事之所),为三省之一的“中书省”(闲省)①;误皇帝的秘书机构“学士院”,为侍候皇帝日常生活的应奉机构“翰林院”②,因未能辨别宋代职官别名,或以拟古官“太守”当作正官,而不知实系“知某州军州事”之别称③。中书、学士院、知州,为宋代常见的官司与差遣,在注释与著述中的误解已屡见不鲜。而不常见的宋代官称,则更易搞错。如将“东、西上閤门”官司之省称“閤门”,误释为“官署的大门”④,将“閤职”(閤门宣赞舍人,閤门祗候),误释为“知閤门事、引进使、四方馆使、东上閤门使、西上閤门使、同知閤门事、閤门通事舍人(宣赞舍人)、閤门祗候、带御器械”⑤,即将横行诸使、閤职、带御器械混为一谈;至于官、职、差遣、职事官、寄禄官、散官阶、散官等不同概念、不同范畴的职官术语,因不易辨别,又失于查检而妄下雌黄者,也不乏其例。如《司马光奏议》中的一段标点:“应职事官,自尚书至给舍谏议寄禄官,自开府仪同三司至太中大夫职,自观文殿大学士至待制,每岁须得于十科内举三人。”⑥点校者没有弄懂宋代什么叫“职事官”、什么叫“寄禄官”、什么叫“职”,结果把所有官名当作职事官一古脑儿点下去了。此段正确的标点应是:“应职事官,自尚书至给、舍、谏议;寄禄官,自开府仪同三司至太中大夫;职,自观文殿大学士至待制,每岁须得于十科内举三人。”宋代官制的复杂,势必给古籍整理增加难度。像《全宋文》这样规模宏大的工程,在点校官名较多的文字时,也出现不少失误,如咸平三年九月《重定告身诏》点校中,误“伎术官”为“使术官”、“中书行省守当官”为“中书行省”与“守当官”、“两使留后”(即节度观察留后,政和间改为承宣使)为“两使”与“留后”、“横行诸使”为“横行”与“诸使”、“节度行军副使”为“节度”与“行军副使”等⑦。 唯其如此,宋代官制的研究,已经引起海内外学人的极大关注,迫切期望着宋代官制全面、深入地开展,期待着严谨晓畅、翔实可信的《宋代官制史》、《宋代官制辞典》的问世。本辞典作为抛砖引玉的一种尝试,希望在释疑解惑中,读者能有所取资。 为使读者在利用本辞典之前,就宋代职官制度有个大致的认识,谨撰“宋代官制总论”,以供读者参考。 一、宋代官制研究资料及研究现状 今存有关宋代职官制度的史籍,比较丰富。 以原始资料繁富而著称的,是清人徐松从《永乐大典》中辑出的《宋会要辑稿》。其中的“职官”、“选举”、“帝系”、“后妃”,为官制资料的渊薮。宋人编专门职官史籍,有孙逢吉《职官分纪》(50卷),讲古代职官沿革,述及宋代至哲宗绍圣止。王益之《职源撮要》(不分卷),南宋宁宗朝以前之宋代官制,在书中所占比重较大。 徐自明《宋宰辅编年录》,翔实地记载了南宋宁宗嘉定八年(1215)前有宋250余年的宰辅拜罢史实与制诏。《元丰官志》(不分卷),为元丰四年新定官制格目(今传本已非原貌,有后人添加成分)。马端临《文献通考》成书于元初,史事止于南宋嘉定末,其“职官考”、“选举考”等,叙事、论事、考三者结合,学术价值与史料价值甚高。元人所修《宋史·职官志》十二卷、《宋史·选举志》六卷,可视为古人所著宋代职官制度简明通史。 重要的类书有章如愚《山堂先生群书考索·后集》、谢维新《古今合璧事类备要·后集》、王应麟《玉海》之“选举”、“官制”、“郡国”、“州镇”、“帝学”等,林駉《古今源流至论·续集》、富大用《古今事文类聚》之《新集》、《外集》,缀述宋代职官史料,条例分明,沿革清晰,可补史志之不足。至于宋代基本史料《续资治通鉴长编》、《建炎以来系年要录》、《三朝北盟会编》、《两朝纲目备要》等,为宋代官制研究者不可不读。 它如政书《宋大诏令集》、《宋朝事实》,笔记《石林燕语》、《建炎以来朝野杂记》甲、乙集、《春明退朝录》、《愧郯录》、《朝野类要》、《事物纪原》、《容斋随笔》、《挥麈录》、《却扫编》、《云麓漫钞》、《能改斋漫录》等等,重要文集如《文恭集》、《欧阳文忠公文集》、《元丰类稿》、《临川集》、《温国文正司马公文集》、《范太史集》、《石林奏议》、《梁溪集》、《周益国文忠公集》、《后村先生大全集》、《止斋文集》、《攻媿集》等等,均散见有大量的宋代官制史料与例证。文集与笔记,当不限于以上所引,多多益善。又如《宋史·地理志》、《元丰九域志》、《景定建康志》、《吴郡志》、《咸淳毗陵志》、《咸淳临安志》、《淳熙三山志》、《嘉定赤城志》、《嘉泰会稽志》、《嘉泰吴兴志》、《乾道四明图经》、《郯录》等宋代方志,及《金石萃编》、《八琼室金石补正》等石刻资料,托名曾巩的《隆平集》、吕祖谦的《历代制度详说》、朱熹门人辑录的《朱子语类》之“本朝”、“内任”、“外任”、“论官”、“论法”、“论财”,都含有宋代职官方面的珍贵史料或精辟论述。 近人对两宋官制的注意与研究,首推康有为。 二十世纪初,他通观了中国二千年官制,认为“宋官制最善”:“宋之官制凡有五善:一曰中央集权;二曰分司详细;三曰差〔遣〕易官;四曰供奉归总;五曰州郡地小。 凡此五者,中国历朝所未有。”①但康氏之研究未及深入,止宏观地窥略而已。1916年,吴廷燮《北宋经抚年表》发表,这是宋代官制专题研究的首创②。进入四十年代,宋代官制研究较为活跃。钱穆《论宋代相权》、聂崇歧《宋代州府军监之分析》、辰伯(吴晗)《宋官制杂释》、金毓黻《宋代官制与行政制度》及《堂后官考》、官蔚蓝《宋代禄制之薄》、曾资生《北宋人事行政制度概况》等等③,均在这十年内发表。这一时期,宋代官制最重要的成果,是邓广铭的《宋史·职官志考正》④,堪称近人宋代官制研究的第一部专著。 邓先生利用了《宋会要辑稿》,并旁征博引它籍,对元人撰著的《宋史·职官志》进行了校正。 “其校正条目总数达563条,总字数十五万左右,蔚为大观⑤”。只缘成文于1943年,正值抗战,随校流徙于西南一隅山沟,图籍缺乏,校正未臻详尽。然其全面勘校《宋志》之讹误、补苴其阙漏、疏通其晦涩,功绩已显。时至今日,《考正》仍为宋代职官制度研究之取资,并为国内外史学工作者所推重。五十年代以后,大陆的宋代官制研究,一度处于沉寂状态。 1962、1965年,聂崇歧、瞿蜕园先后发表《中国历代官制简述》⑥、《历代官制总述》⑦,论及宋代官制一般结构与特点,过于简略。进入七十年代末期后,大陆宋代官制研究一破沉寂的局面,显得生气勃勃。朱瑞熙《复杂多变的宋朝官制》,作为“中国历代官制讲座”的一个部分,在《文史知识》上连续刊载⑧,这是迄今为止,关于宋代官制的特点及基本范畴最系统、明确的论述。 继之面世的有王瑞来《宋宰辅编年录校补》①、龚延明《宋史职官志补正》②,两部宋代重要官制史籍整理与研究专著。 专题研究方面,更是硕果累累,成果迭出,代表之作,试举如下:俞宗宪《宋代职官品阶制度研究》③,邓小南《北宋文官磨勘制度初探》、《宋代文官差遣除授制度研究》、《北宋的循资原则及其普遍作用》④,曾小华《宋代磨勘制度研究》⑤,王曾瑜《北宋的司农寺》⑥,陈振《关于宋代的知制诰和翰林学士》⑦,朱瑞熙《宋代官员致仕制度概述》⑧,王瑞来《论宋代相权》、《论宋代皇权》⑨,龚延明《宋代职官简称别名汇释选》、《宋职官术语汇释》、《宋代官吏的管理制度》、《北宋元丰官制改革论》⑩,李昌宪《宋代文官帖职制度》(11),穆朝庆《宋代中央官府吏制述论》(12),李宝柱《〈宋史·职官志〉官品制度补正》(13),丁凌华《宋代寄禄官制度初探》(14),张星久《关于南宋户部与总领所的关系》(15),金圆《宋代监察制度特点》(16),许怀林《北宋转运使制度略论》(17),杨果《翰林学士与宋代政治初探》(18),汪圣铎《宋代官俸禄与差遣》(19),徐规等《北宋的科举改革与弥封制度》,何忠礼《试论北宋科举制的特点及其历史作用》(20),张希清《论宋代科举制中的特奏名》、《南宋贡举登科人数考》(21),杨康荪《宋武举述略》(22),等等。篇幅所限,以上所列举的,仅仅是七十年代末以来,大量宋代官制研究成果中的一部分。但已能看出大陆宋代官制研究的勃勃生机,研究层面的丰富、解决问题的深度、研究人员老中青形成梯队的态势,表明了宋代官制研究不复是宋史学术界研究中的落伍者,并预示着能够迎头赶上经济史、史学史、思想史等先进研究领域的广阔前景。 台湾与香港宋史界同仁,在宋代官制研究方面,成果斐然,老骥伏枥,新人辈出,引人注目。专著有杨树藩的《宋代中央政治制度》(23)、梁天锡的《宋枢密院制度》(24)、李正富《宋代科举制度之研究》(25)。 单篇之作,五十年代未能称多,相当寂寞,止有方豪《宋代之官制》①、周道济《宋代宰相名称与其实权之研究》②、侯绍文《两宋之制举》、《两宋之贡举》③。 迈进六十年代后,职官(包括选举)方面的研究工作,如雨后春笋,不胜枚举,代表之作有金中枢的《北宋科举制度研究》、《北宋科举制度研究续》、《北宋科举制度研究再续》④;林瑞翰《宋代官制探微》、《宋太祖至仁宗朝乡贡考》⑤;梁天锡《北宋台谏制度之转变》,《宋代之祠禄制度》⑥;杨树藩《唐宋监察制度比较论略》、《宋代宰相制度》⑦;林天蔚《宋代相权形成之分析》、《蔡京与讲议司》⑧;葛绍欧《北宋之三司使》⑨;罗文《宋代的路政府》⑩;李弘祺《宋代官员数的统计》(11);迟景德《宋代宰枢分立制之演变》(12)。 海外宋代官制之研究,为日本宋史界所称雄。专著有佐伯富所编《宋史职官志索引》(13),其中刊有宫崎市定所撰《宋史官制序说》(14),围绕如何阅读《宋史·职官志》展开,阐释、论述了宋代复杂多变的官制特点与体制,对全面研究宋代官制具有开创之功。 继而面世的是梅原郁《宋代官僚制度研究》(15),这是梅原教授致力于宋代官制研究的成果结集。洋洋大作,包括《序论一宋代官制的沿革》、《宋代的文阶》、《宋代的武阶》、《差遣一职事官为中心的若干问题》、《宋代的馆职》、《宋代的恩荫制度》、《宋代胥吏制概论》七个专题。 对宋代官制中的难点与重点,进行了深入的探讨,是宋代官制史研究领域的重大突破。日本有影响的宋代官制研究成果,尚有周藤吉之的《北宋三司的性质》、《北宋三司的兴废》、《宋代州县的职役和胥吏的发展》(16);佐伯富《关于宋代的皇城司》(17);衣川强《论宋代的俸薪》,刊《论宋代的俸薪》(18);古垣光一《关于宋初的考课》、《关于宋真宗时代磨勘之制的成立》、《关于宋仁宗时代的磨勘之法》(19);幸彻《北宋时期监当官的地位》(20);内河久平《南宋总领所考》(21);村上嘉宾《宋元时期的吏事》(22);选举制研究方面突出的有荒木敏一《宋代殿试实行情况》、《北宋时期的制科》、《宋代科举政策的考察》①;中岛敏《宋代科举中的期集》②;等等。由上可见,日本在宋代官制研究方面,其成就灿然可观。综合大陆、台湾、香港、日本学界研究宋代官制情况,也能发现不少课题研究重复,尚待开垦的“处女地”不少。 不过,我们相信,随着国与国之间、地区与地区之间学术文化交流的日益发展繁荣,宋代官制研究进入更全面、更深入、水平更高的阶段,为时已不远。到那时,也许各国学者有兴趣通力合作,分工撰写一部高水平、多卷本的《中国宋代官制史》,作为对人类文化积累的一项有意义的贡献。 二、宋代官制的源流变迁 “宋承唐制”③。此唐制,实为唐后期之制。“唐制,省、部、寺、监之官备员而已,无所职掌,别领内外任使,而省、部、寺、监别设主判官员额。”④赵宋立国之初,其官职因袭唐末、五代之制,即不脱唐末以来“紊乱”官制的窠臼。 此所谓“紊乱”,主要是指《唐六典》那一套整齐的三省、六部、九寺、五监行政管理制度,名义上存在,实际上已逐步为临时差遣所动摇,以致“尚循唐制”之“本朝”官制,“皆空存其名而无其实”⑤。在此基础上,形成了北宋前期的官制。 至神宗元丰间,对北宋前期官制进行了大幅度改革,使宋代官制进入了与前期明显不同的元丰官制新阶段。 哲宗元祐间,对元丰官制,有所更革,但无关宏旨,元丰官制规模未曾触动⑥。徽宗崇宁、政和间,扩大了元丰改制的成果,改定选人、武选官名。此为宋代官制变迁的第三阶段。南宋初,因宋金战争,对省部寺监进行了删并。孝宗乾道八年,罢三省长官,改定宰相名称为左、右丞相。其后,官制未有更大更动。 宋代官制沿革大体如此。 以下分阶段予以叙述。 北宋前期官制(公元960—1082年) 两宋是中国又一个从分裂走向统一的时期。它扭转了唐末、五代百余年中央政权衰落、社会混战不休的局面,使封建专制主义中央集权又走上了一个高峰。 “政事之原,莫大于官制⑦”。 宋代封建专制集权之所以能维持三百年之久,北宋前期奠定的行政管理体制,起了莫大的作用。 通过发动军事政变建立起来的赵宋王朝,为了稳定人心,减少旧势力对新皇朝的威胁,宋太祖赵匡胤没有去触动后周的官僚机构;在太祖、太宗两朝进行“先南后北”的统一战争过程中,同样采取了“伪署并仍旧”⑧的办法。然而,这不过是策略而已。他们有惩于唐末、五代“君弱臣强”、“藩镇割据”、“武臣擅权”的流弊,在旧机构旁增设新机构,如中书门下旁,又立三司;吏、兵部旁,另设审官东、西院、三班院、流内铨;刑部之旁,又建审刑院;太常寺旁,另建太常礼院;秘书省之侧,另设三馆秘阁(崇文院),等等,以分割相权、省部寺监之权,既使留用的大批旧官员乾领俸禄、不能掌握实权,又使其互相牵掣,便于皇帝驾驭操纵。与此同时,有步骤地,用委派有才干的省台寺监文臣京朝官,出任知州、知县,以接管节度使、团练使等武臣所掌地方之权,“三岁一易,坐销外重分列之势”⑨。而原坐镇地方的节度使、观察使、防御使、团练使、刺史等武官职,则给予优厚的俸禄,削夺其事权,使其变成为武臣迁转之贵阶。此即“节度使不食本镇租赋”、“而观察、防御、团练、刺史特以为右列叙迁之宠,虽有正任、遥领,大率不亲本州之务”⑩之谓。从而构成了北宋前期官制名不符实固定化的特点——官与差遣分离。 “官”,即三省六部、九寺五监等官司之正官,如尚书左、右仆射、丞,尚书、侍郎、郎中、员外郎,寺监卿少、丞簿等;“差遣”,即临时委任的职务名,常带有“判”、“知”、“勾当”、“管勾”、“权”、“直”、“提举”、“提点”、“提辖”、“签书”、“监”等限定词。 此外又有“职”(职名),殿学士,诸阁学士、直学士、待制、直阁,三馆秘阁官等,用作内外差遣所带荣衔。 如: 尚书工部员外郎、直龙图阁、知襄州事王洙① 此为仁宗庆历间王洙官衔,其中“尚书工部员外郎为“官”,或称“正官”、“本官”,无职事,只用于定品位(从六品上)、俸禄(料钱三十贯,衣赐春、冬绢各十三匹、春罗一匹、冬绵三十两),因此,在北宋前期又称“寄禄官”;“直龙图阁”为“职名”,省称“职”,无职事,但为差遣所带荣衔,主要职能在于提高其资序、威望,或略给添支钱,如直龙图阁给傔人餐钱五千;“知襄州事”属“差遣”,为文臣王洙实际担任的职事官——襄州的一州之长官。 差遣代替职事官——正官,在宋初,实出于稳定人心、巩固政权之必须,又有提拔资序低而有才干的新进之士担任要职、安置无能或不甘臣服官员于闲散之便,其积极作用是显而易见的;与之同时,也带来了明显的弊病。原来的省台寺监官,变成了闲散官或阶官,除非特敕,不治本司事,造成了官制的紊乱。诚如马端临所述: 宋朝设官之制,名号品秩一切袭用唐旧。然三师、三公不常置;宰相不专用三省长官;中书、门下〔省〕并列于外;又别置中书于禁中,是谓政事堂,与枢密院对掌大政;天下财赋,内庭、诸中外筦库,悉隶三司;中书省但掌覆奏、考帐;门下省主乘舆八宝、朝会位版、流外较考、诸司附奏挟名而已;台、省、寺、监官无定员、无专职,悉皆出入分莅庶务,故三省六曹二十四司互以他官典领,虽有正官,非别敕不治本司事.事之所寄,十亡二三。故中书令、侍中、尚书令不与朝政,侍郎、给事不领省职,左、右谏议无言贵,而起居郎、起居舍人不执记事之笔,中书常阙舍人,门下罕除常侍,补阙、拾遗改为司谏、正言而非特旨供职亦不任谏诤。至于仆射、尚书、丞郎、郎中、员外,居其官不知其职者,十常七八;秘书、殿中二省,名存实废;惟内侍所掌,犹仿佛故事;九寺五监,尤为空官。六统军、十六卫,每遇大礼、朝会,但遣官摄事,以备仪范;天圣中,始以环卫官补宗室子。东宫官不常置。公主无邑司。节度使不食本镇租赋。藩府除授虽带都督之名,而实不行都督之事。京府以及四方大镇,皆有牧尹,而类非亲王不除。诸路无观察、采访,而观察、防御、团练、刺史,特以为右列叙迁之宠;虽有正任、遥领,大率不亲本州之务。诸司使副,有东班、西班,又有横班;横班之有职事者,独閤门、客省、四方馆,略有典掌,其他悉无所领。此其大概也。至于官人授受之别,则有官、有职、有差遣。 官以寓禄秩、叙位著,职以待文学之选,而差遣以治内外之事。② 这一大段文字,精辟地概括了北宋前期官制的特色。士大夫对当时官制中名不符实、机构重三叠四十分不满,大声疾呼要求正名。司马光抨击道:“今之所谓官,古之爵也;所谓差遣者,古之官也。官所以任能,爵所以酬功。今官爵浑淆,品秩紊乱,名实不副,员数滥溢,是以官吏愈多,而万事益废。”③面对宋初以来因循唐制而固定化了的官制种种弊端,上下怨声不断,所谓“天子临朝太息于上,而公卿大夫咨嗟悼叹发愤于下,不知几年矣!”④及至宋神宗赵顼上台(公元1068年,熙宁元年),终于在元丰三年至五年间(公元1080——1082年),集中精力进行了官制改革。 使宋代官制进入了新阶段。 元丰改制后的官制(1082——1276年) 神宗元丰改官制后,“官”与“差遣”分离的局面结束,职事官与差遣统一;而文臣专定“寄禄官”代替北宋前期之“官”。从此,“寄禄官”与“职事官”(包括差遣)明确分离的格局已定,并笼盖了其后的岁月,直至南宋政权覆亡。这就构成了宋代官制变迁的两大阶段:北宋前期与元丰改制以后时期。 元丰改制以后,又可细分为:①元丰新官制,②元祐之制,③崇、政之制,④南宋之制。 ① 元丰新官制 元丰三年(1080年),宋神宗颁赐经过校订的《唐六典》,成立详定官制局,降诏着手依《唐六典》进行官制改革。元丰五年四月二十三日下诏:“五月朔行官制。”①即元丰五年五月初一,正式颁行《元丰官制格目》。元丰官制的主要内容为:一、正官名。依《唐六典》复三省、六部、九寺、五监职事,凡领空名的官,一律罢去。二、定《元丰寄禄格》。北宋前期,由文臣本官组成的迁转官阶,一律废罢,以阶易官,代之以《元丰寄禄格》,自开府仪同三司至承务郎,共二十五阶。 《元丰寄禄格》内所定二十五等寄禄官,决定文臣京、朝官的官品与俸禄,此所谓“寓禄有阶”②,是元丰新官制中最引人注目、也是影响最大的一项官制改革内容。“寄禄法实为一代新制”③。三、定新官品。北宋前期官品,采用唐官品总为三十阶。“唐令,定流内一品至九品,有正从上下阶之制。……宋初,并因其制,唯升宗正卿为正四品、丞为从五品。”④元丰新制,一至九品通分正从,罢正、从品内上、下之分,共为十八阶。官品可决定官员服色、及影响俸禄等待遇。北宋前期,三品以上服紫,四、五品服绯,六、七品服绿,八、九品服青;元丰新制易为四品以上服紫,五品、六品服绯,七品至九品服绿⑤。四、罢文武官散阶,及吏人带文武散阶、检校官、宪衔⑥。 元丰寄禄官与元丰新制官品,见下表: 1.北宋前期、元丰新制官品对照表⑦

续上表

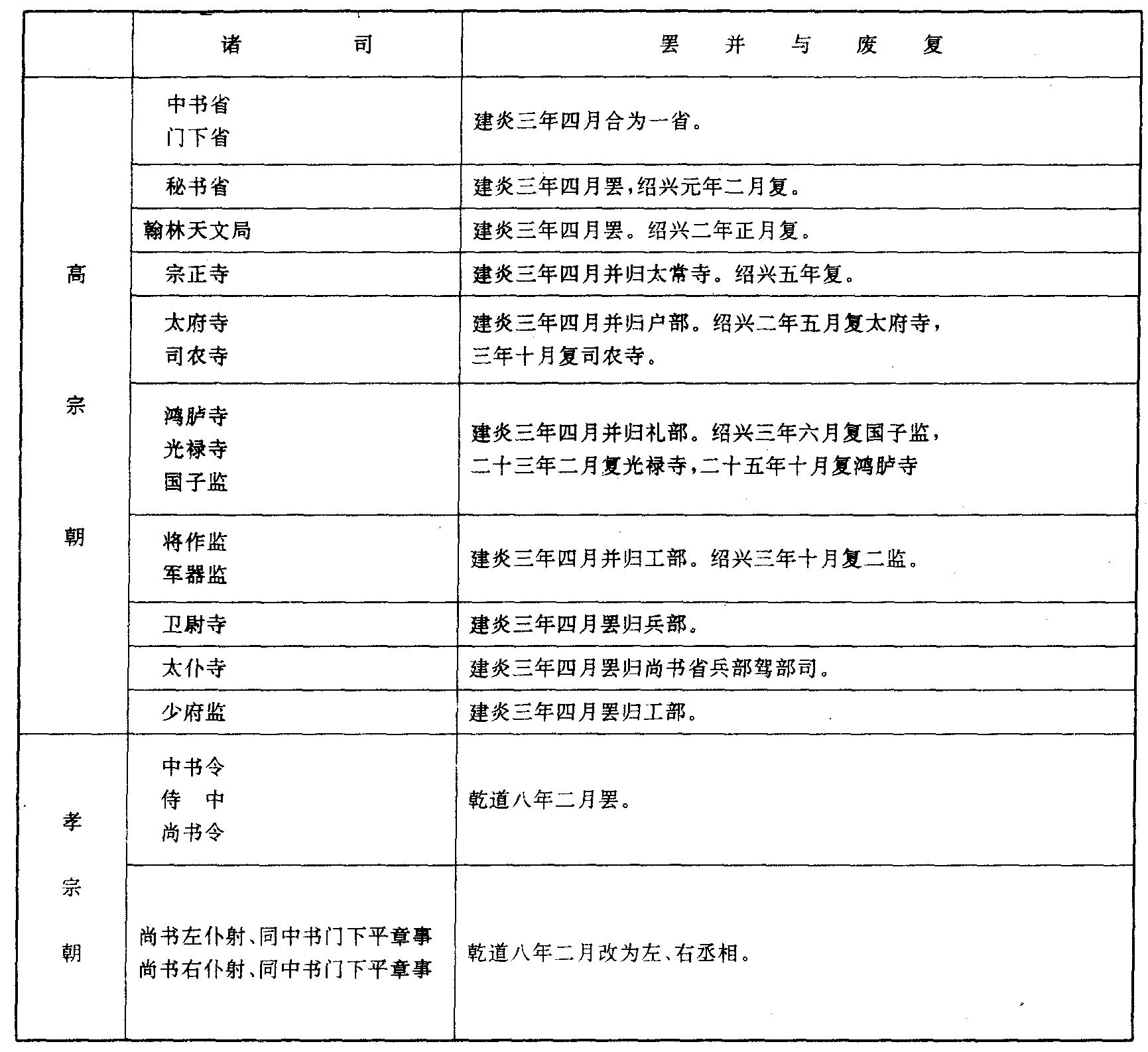

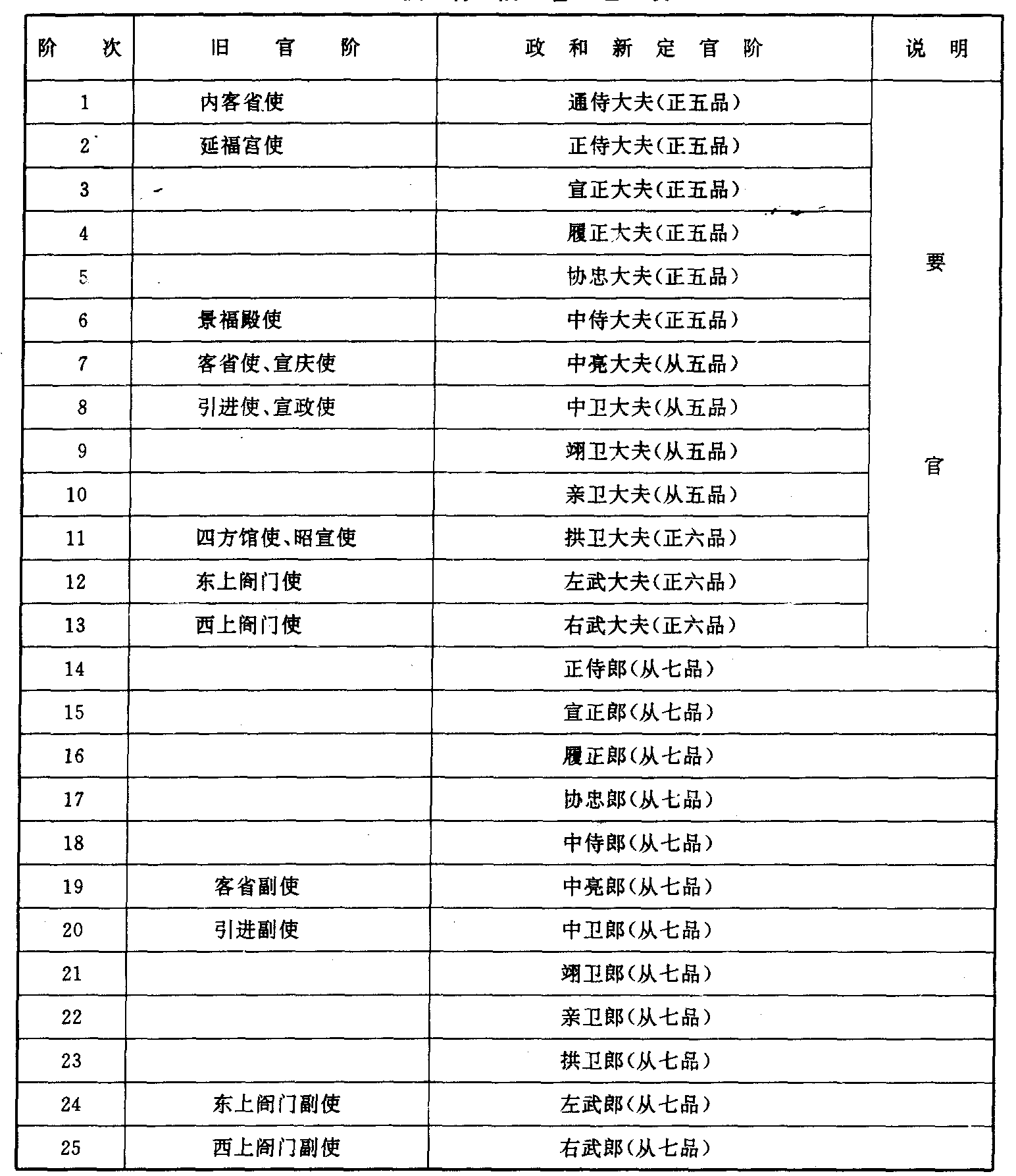

② 元祐之制 元丰官制改革,并非全面的官制改革。像武选官名、选人官名、内侍官名等,未予正名。元祐时,基本上遵循元丰官制,但作过一些小修小补。 如改三省、枢密院分班奏事为合班奏事;户部右曹侍郎不复专掌常平事,而归总于户部尚书等。 影响稍大者,即于元祐三年(1088),将寄禄官金紫光禄大夫、银青光禄大夫、光禄大夫、正议大夫、中散大夫、朝议大夫六阶分左、右。元祐四年,自朝请大夫至承务郎十四阶,又分左、右。 至此,元丰寄禄官二十五阶,除开府仪同三司、特进、通议大夫、太中大夫、中散大夫五阶,余均分左、右,总为四十五阶。进士出身加“左”阶,馀人加“右”阶,用以区分流品。绍圣二年(1095)四月三日又罢元祐四年之分,而复元祐三年分左、右之制(按:金紫光禄大夫罢分)①。 ③ 崇、政之制 徽宗崇宁、大观、政和间,动以继承熙丰新法相标榜,维护和扩大了元丰官制改革的成果。大观二年(1108)三月,罢哲宗元祐寄禄官分左、右之制②。崇宁二年(1103)九月,改选人幕职州县官七阶官名为承直郎、儒林郎、文林郎、从事郎、通仕郎、登仕郎、将仕郎。政和六年(1116)十一月,又将通仕郎改为从政郎、登仕郎为修职郎、将仕郎改为迪功郎,以通仕郎、登仕郎、将仕郎为荫补未出官人之阶③。 崇宁三年(1104),续元丰未竟之事,建殿中省④。 政和二年(1112)九月,把元丰时未及正名的诸司使、副等武选官者,统统改名。 原三公官之一太尉,降为武官阶之首。横行自内客省使至西上閤门副使,易为通侍大夫至右武郎十二阶。诸司使自皇城使至供备库使,易为武功大夫至武翼大夫八阶;诸司副使自皇城副使至供备库副使易为自武功郎至武翼郎八阶。 大、小使臣自内殿承制至三班借差,易为敦武郎至进义校尉十二阶。大将、军将、守阙军将易为进武副尉、进义副尉、守阙进义副尉。并确定医官阶自和安大夫至翰林医官共十四阶,内侍官自供奉官至贴祗候内品十一阶。改三师(太师、太傅、太保)为三公,罢三公(太尉、司徒、司空)而置三少(少师、少傅、少保)。 又易三省长官名:改尚书左、右仆射为太宰、少宰,侍中为左辅、中书令为右弼⑤。 钦宗靖康元年三省长官复元丰旧称⑥。 ④ 南宋之制 南宋初,因宋金战争,军事机构增多,行政管理机构予以省并。 建炎三年(1129)4月,合中书、门下二省为一省,尚书省虽独立,但属执行机构,实质上,已恢复北宋前期三省政事合一之制,并罢秘书省(绍兴元年二月复),废翰林天文局(绍兴二年正月复),宗正寺并归太常寺(绍兴五年闰二月复宗正寺),并太府寺、司农寺归户部(绍兴二年五月复太府寺,三年十月复司农寺),并鸿胪、国子监、光禄寺归礼部(绍兴三年六月复国子监,二十三年二月复光禄寺,二十五年十月复鸿胪寺)。将作监、军器监并归工部(绍兴三年十月复置二监)。卫尉寺罢归兵部。太仆寺罢归驾部。少府监罢归工部①。绍兴元年(1131)十二月,寄禄官依元祐之制,又分左、右,“以别流品”;淳熙元年(1174)三月,寄禄官阶复罢左、右之分②。孝宗乾道八年(1172)二月,罢三省长官中书令、侍中、尚书令之名,易尚书左、右仆射、同中书门下平章事为左、右丞相③。 2.南宋前期中央机构的变动

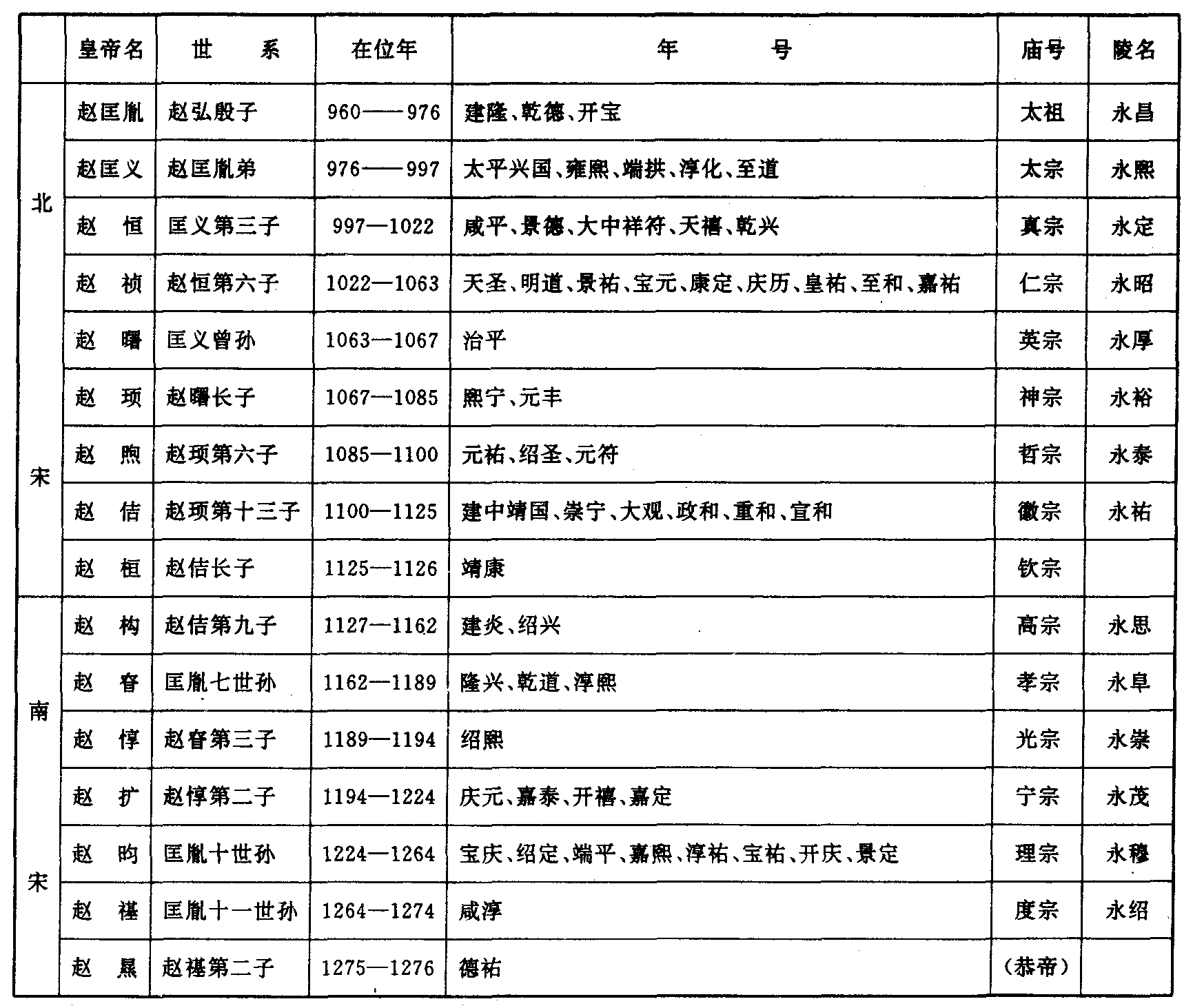

三、宋代行政管理机构 宋代自皇帝至县乡的行政管理机构,适应加强以皇权为核心的中央集权和社会经济、文化的发展,尤其是商品经济繁荣的需要。 皇帝对百官的操纵,朝廷对地方的控制,各级机构对财税的管理,监察机构的强化,均大大超过前代,形成了君强臣弱、内重外轻、重文轻武的政治局面。宋代行政管理机构,可以分成七个层面:(一)皇帝制度;(二)宰执制度;(三)中央行政管理机构;(四)监察机构;(五)皇宫、京师侍奉机构;(六)地方行政管理机构;(七)军事统率机构与地方治安机构。 (一)皇帝制度 中国封建社会基本的国家形式,是皇帝专制制度与中央集权制的结合。 宋代官制,是秦汉以来中国封建社会官制承上启下的一个阶段。毫不例外,皇帝盘踞于整座官僚机构金字塔的塔尖。皇帝,与攀附在皇帝周围及直接为皇帝服务的后宫、东宫、宦官、学士院、翰林院等机构,构成了一整套皇帝制度。赵宋皇帝制度,比唐、五代更务实,亦更为坚强。它有效地维护着皇帝至高无上的发号施令权,维护着皇帝的终身制和世袭制,遏制了后宫、外戚、宗室、宦官对朝政的干预,避免了类似汉唐的外戚与宦官之祸。宋代自太祖赵匡胤至度宗赵禥,传了十五帝,统治了三百零五年(不包括流亡政府)。 皇帝名号、权限与权威 “皇帝”,由秦始皇嬴政确定以后,成了中国封建国家最高统治者的名号。它不由选举产生,靠开国君主用武力夺取。赵匡胤原为后周禁军最高统帅——殿前司都点检。他通过发动陈桥驿兵变,推翻了后周王朝,建立宋朝,成为两宋第一代皇帝。 皇帝实行终身制与世袭制(父死子继或兄终弟及)。他总掌国家政权、军权、财权,发号施令,至高无上,“凡军国庶务一听裁决”①。 具体地说,皇帝拥有召集与主持朝会、朝议,立皇后、太子,除授与废罢宰相、枢密使等宰执官,及御史中丞等台谏官的权力;决定改元、大祭祀、大赦、战争与和平、禅位、法制的改革等等。皇帝集立法、司法、行政三权于一身。他所发布的命令称“诏”、“圣旨”、“御笔”、“手诏”,有时不必经过宰相签署。皇帝的诏旨就是法律,有权修正或收回已颁布的命令。关于皇帝权力的行使,兹略举数例: “有事南郊,大赦,改元乾德”(《宋史 ·太祖纪》1)。 乾德二年十一月,太祖下“讨蜀诏”(《宋大诏令集》卷225)。 元丰三年,神宗降“改官制诏”(《宋大诏令集》卷162)。 至道元年,太宗立第三子赵恒为皇太子(《宋大诏令集》卷25《至道元年立皇太子制》)。 绍圣元年,哲宗下诏废孟皇后(《宋大诏令集》卷20《废皇后孟氏诏》)。 宣和八年十二月二十四日,徽宗赵佶禅位给其子赵桓,降“传位诏”(《宋大诏令集》卷7《内禅·宣和传位诏》)。 乾德二年正月,太祖除拜赵普为宰相,制称“可门下侍郎、同中书门下平章事、集贤殿大学士”(《宋大诏令集》卷51《赵普拜相制》)。 其居高临下的口气,跃然于纸上。 当然,皇帝的权力,也不是毫无限制的。他亦受到相权的制衡、言官的谏诤。所谓“人主莅权,大臣审权,争臣议权”②。 皇帝的命令,通常须经中书门下(元丰改制后为三省),得由宰相画敕,门下省审驳,付尚书省施行。“凡军国事,中书揆而议之,门下审而覆之,尚书承而行之。”③“政事由中书则治,不由中书则乱,天下事当与天下共治之,非人主所可得私也。”④这是出于维护封建统治的需要。因此,皇帝有逾越法度之处,宰相有权谏诤阻止。 如北宋末,钦宗欲以私意擢游侠王伦,仅以“片纸书曰:王伦可除兵部侍郎(从三品)。”宰相何桌毫不客气地拒命,后改除寄禄官修职郎(从八品),并不授予职事⑤。 皇帝生前有尊号(神宗皇帝拒受尊号属例外)、死后有谥号、庙号。 以宋代第二个皇帝赵光义为例: 太平兴国三年八月,群臣上尊号曰:“应运、统天、圣明、文武皇帝。”(《宋史 ·太宗纪》1) 至道三年三月二十九日,赵光义驾崩,群臣上谥号“神功、圣德、文武皇帝”,同时上“庙号太宗”(《宋史·太宗纪》2)。 通常史籍中所称某皇帝为“太祖”或“仁宗”“高宗”、“宁宗”之类,均属庙号称。 皇帝权力的信证,为皇帝玺,宋代称印、宝。 太祖初即位,袭用后周“皇帝承受天命之宝”、“皇帝神宝”,新制“大宋受命之宝”。至太宗,别做“承天受命之宝”。宝皆玉质。太宗朝又增三印:一为“天下合同之印”,中书门下奏覆状及流内铨历任三代状所用印;二为“御前之印”,枢密院宣命及诸司奏状所用印;三曰“书诏之印”,学士院翰林学士书诏敕所用印。印均金质。徽宗大观年间共有八宝:“镇国宝”、“受命宝”,非常用之器,唯封禅启二宝;“皇帝之宝”,答邻国国书用;“皇帝行宝”,降御札用;“皇帝信宝”,赐邻国书及物用;“天子之宝”,答外国书用;“天子行宝”,封册用;“天子信宝”,出大兵用。 由内、外符宝郎专掌①。 皇帝居所称殿,总称“大内”,臣下不能僭用,包括皇太子。 皇太子居所称宫,宰相居所称府。 王子居所称院。太上皇居所也只能称宫,如太上皇高宗居所称“德寿宫”,等等②。连居所之名号,也成了树立绝对权威的辅助手段。 皇帝死后墓葬地,亦有专用名号“陵”。 陵各有名:太祖(赵匡胤)永昌陵,太宗(赵光义)永熙陵,真宗(赵恒)永定陵,仁宗(赵祯)永昭陵,英宗(赵曙)永厚陵,神宗(赵顼)永裕陵,哲宗(赵煦)永泰陵,徽宗(赵佶)永祐陵,高宗(赵构)永思陵,孝宗(赵眘)永阜陵,光宗(赵惇)永崇陵,宁宗(赵扩)永茂陵,理宗(赵昀)永穆陵,度宗(赵禥)永绍陵。 北宋帝陵(除徽宗永祐陵外)集中在河南巩县,史称“巩县八陵”(包括宣祖赵弘殷永安陵);南宋六陵,又称“攒宫”,集中在浙江绍兴宝山下。陵名或用作皇帝别名。如以“阜陵”代称宋孝宗③。现归纳皇帝主要名号为图表如下: 3.两宋皇帝名号表

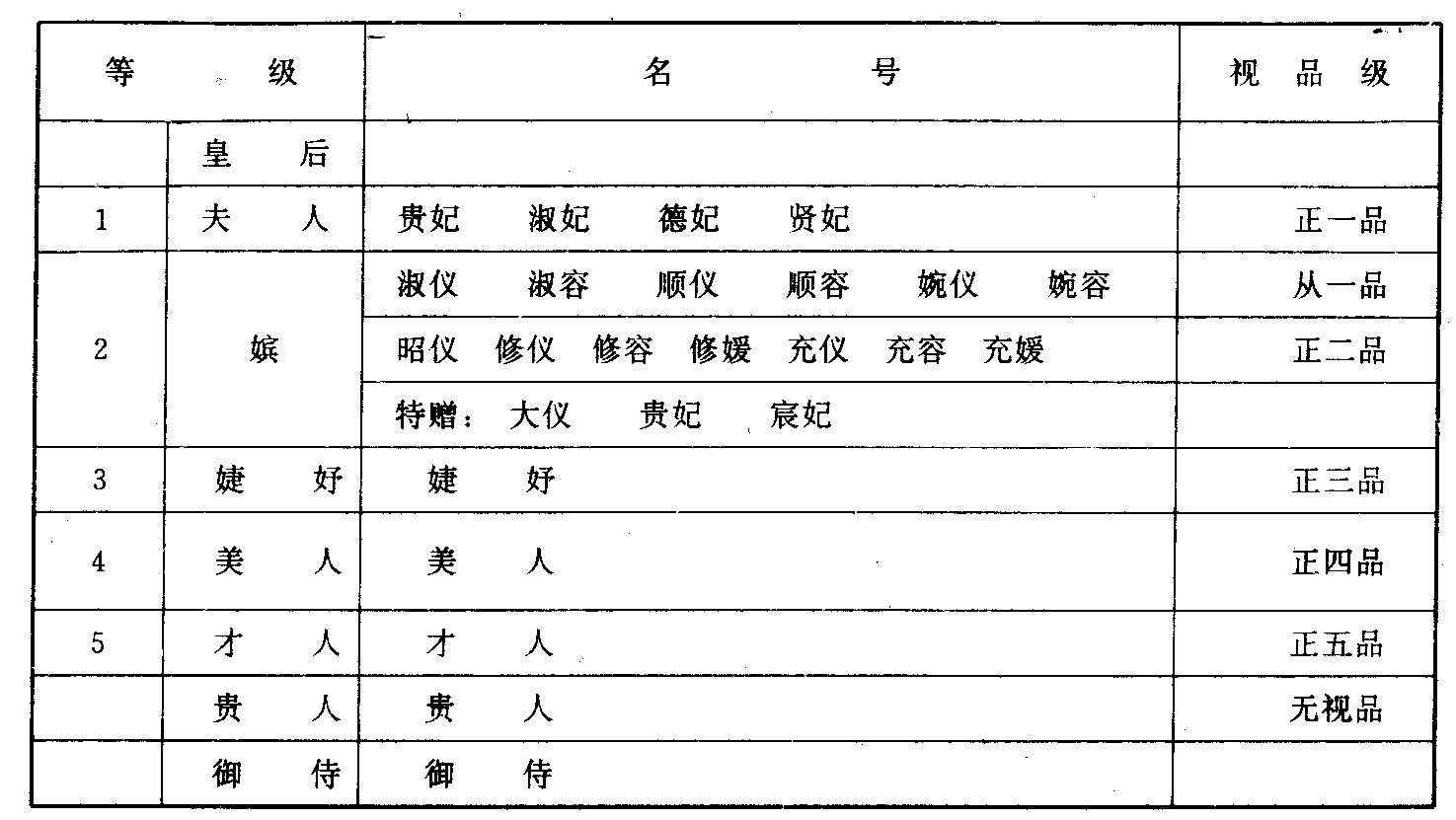

皇位继承制——东宫制度 皇位继承制度,即立皇太子制度,是中国封建社会皇帝世袭制度的主要形式。 两宋,除太祖赵匡胤属非正常死亡、未及立太子以外,其余皇帝,均由皇太子继位。 宋代立太子制较为健全。自宋太宗至宋度宗,共立皇太子十六人。北宋所立皇太子,均属太宗赵光义世系;南宋所立皇太子,从高宗选立赵伯琮为太子起,均属太祖赵匡胤世系。 皇帝终身制与皇太子继承制,两者形影相随,不可分割,在保证皇帝权力的和平转移、稳定封建统治秩序上起了积极作用。天子传子,宰相传贤,这也是中国二千年封建官制的一个重要特点。 皇帝册立太子之后,太子即迁入东宫居住,随之建立起一整套东宫官僚机构,从法制上确保皇太子继承皇帝位的合法性、权威性;同时,对皇太子进行接位前的培训——灌输礼仪、文化、历史的知识,积累行政管理的经验与能力,所谓“谨身就傅勉学”①。通常,皇太子不预朝政,除非皇帝生病,特命监国。 宋代东宫制度,讲究实效。 从形式上看,已远不如唐代东宫制度“如一小朝廷”之完备②,而是因事而设,随宜而置,无定员。 或由宰执、侍从官兼充太子三师、三少、太子詹事、左右谕德、左右庶子;实有职事的东宫官,为数不多,如侍读、侍讲官,经常给太子讲授经史。其余东宫官名,在北宋前期,或用作迁转阶官,其后或点缀而已,“非实有职业”③。 宋代东宫官,沿用唐的名号,元丰改制未及更换。 大体有太子六傅,即太子三师(太子太师、太傅、太保)、太子三少(太子少师、少傅、少保),太子宾客、詹事,左、右春坊司,皇太子宫都监(内侍充)、祗候、承受,太子左、右庶子、谕德,太子中舍人、舍人、家令、率更令、仆,太子侍读、侍讲,太子中允、洗马,太子左、右赞善大夫。太子就学之所称“资善堂”。 东宫有保卫机构,称太子诸率府,仅为点缀而已,不必备官④。 后宫制度 后宫制度包括皇后、妃嫔等内命妇及内尚书省官等一整套封授、管理制度。 它是皇帝制度的一个组成部分,也是从封建法制上对皇位终身制的又一种形式的确认,即通过赋予皇帝婚姻以崇高的、充满政治色彩的、无与伦比的合法地位,从一个侧面巩固和加强皇帝最高统治和绝对权威。 所谓“天子有后,如天之与地……,称号弗崇,臣民之安仰?⑤”秦汉以来,已有后宫制度。 唐代后宫制度比较完备,有内命妇与六尚内官系统。宋代后宫的名号及组织,大体沿袭唐、五代之旧,神宗改官制,未及后宫名号,“宫闱内官,尚或沿袭,有所未暇”⑥。 内命妇,即皇帝妻妾名号之总称,有等级之分、秩品之差:①皇后;②夫人,包括贵妃、淑妃、德妃、贤妃;③嫔,包括淑仪、淑容、昭仪、昭容、充容、充媛等;④婕妤;⑤美人;⑥才人。此外有贵人、御侍等等。并各有视品。为后宫服务的常务机构称尚书内省六尚二十四司。六尚即尚宫、尚仪、尚服、尚食、尚寝、尚功。徽宗政和三年五月,曾改尚书内省六尚为六司,即司治、司教、司仪、司政、司宪、司缮,以此比外朝尚书省六部。 南宋时仍复政和以前六尚二十四司之旧名⑦。 后妃制度中的内命妇等级之别,其主要意义在于确立嫡庶之分。皇位继承制的一个根本原则是嫡长子或嫡子继承制。 确立皇后、夫人、嫔、婕妤、美人、才人之等级,为嫡长子或嫡子继承制提供了无可置疑的法律依据。这样,就可减少或避免因皇位继承问题而发生的流血冲突、社会的混乱,在一定程度上遏制了诸皇子及妃嫔争夺帝位的野心,有利于皇族统治的世袭与帝位递嬗时国家机器的正常运转。嫡长子继承制的弊端是局限性太大,选择皇储缺乏广泛性,因此不能保证皇储的素质、能力。 于是孱弱的幼主,多病或无能的君主不免产生,这时,皇后或太后临朝称制,就能发挥保证皇位世袭制不受干扰或破坏的作用。 如真宗刘皇后、英宗高皇后,分别在真宗、仁宗、哲宗朝垂帘听政,在夫君患病或幼主即位期间,都表现了管理军国大事的才干。在维护赵宋王朝的延续中,起了不可忽视的作用。 4.内命妇名号表

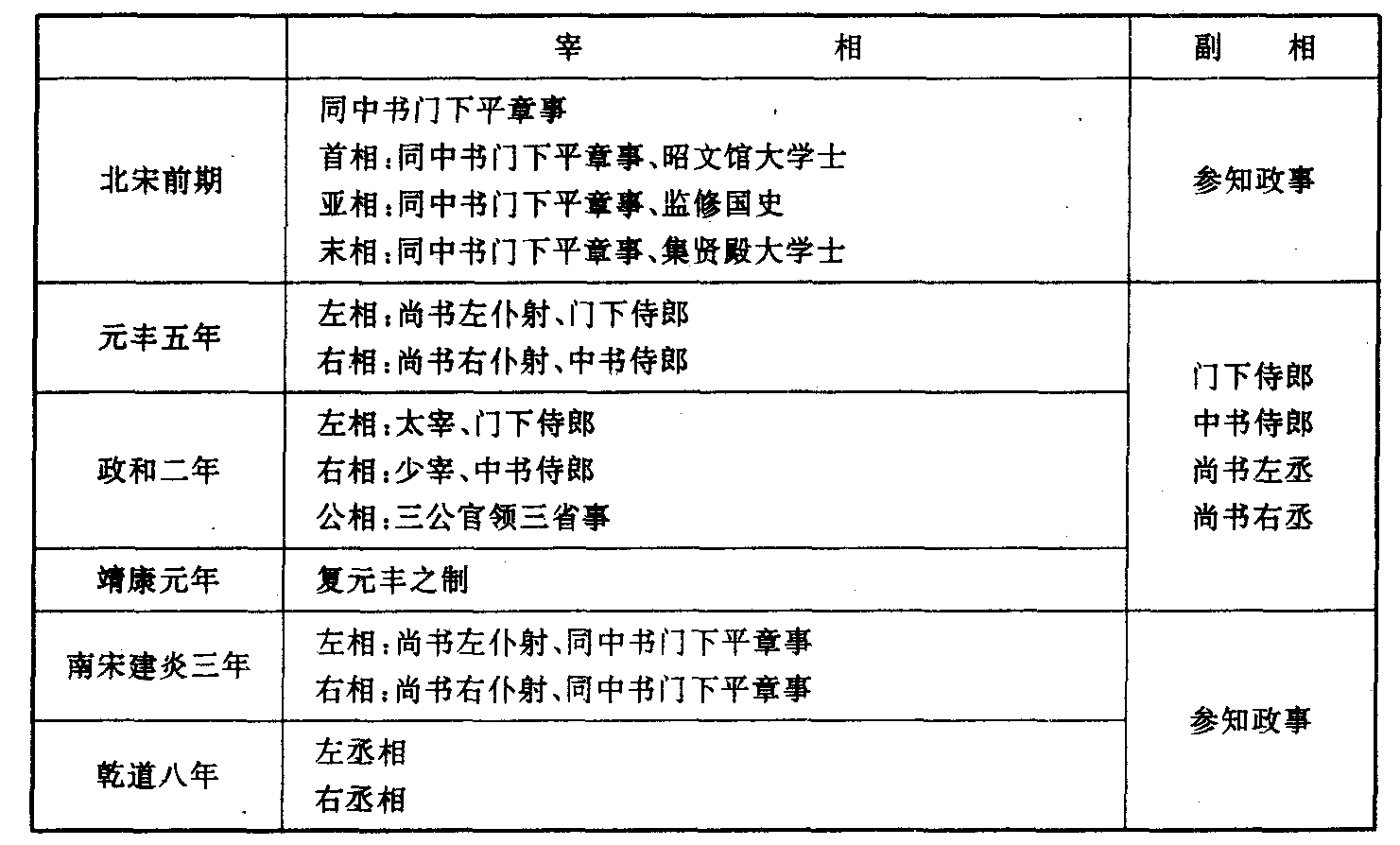

注:此表据《宋会要·后妃》4之1、《长编》卷111、《宋史·职官志》3《吏部·司封郎中》、《宋史·后妃传》等制成。 经筵制度 宋代皇帝文化素养普遍较高,能文能书,或吟咏诗赋,或丹青作画,每个皇帝死后都建阁收藏其生前御笔、御制,诸如龙图阁、天章阁、宝文阁、显谟阁等等。确有空前绝后之叹。之所以能如此,其原因是多方面的。诸如太祖、太宗二朝,为扭转五代以来重武轻文的社会风气,劝学、兴科举,朝野上下逐渐形成读书求功名的大气候。“天子重英豪,文章教尔曹,万般皆下品,唯有读书高。”①宋代天子不但教臣僚、百姓读书,自己也肯读书,注意从前朝历史中汲取教训。高宗对大臣说:“朕于宫中无嗜好,唯好观书。考古人行事,以施于政。”②同时,重视延请饱学之士至宫中,为皇帝上课,经筵制度较为健全,无一朝不设。这些,都成了促进宋代皇帝文化修养较高的因素。宋代为皇帝讲课的官,总称经筵官,包括翰林侍读学士、翰林侍读、侍读,翰林侍讲学士、侍讲学士、侍讲(以上由侍从官以上文臣充),及崇政殿说书(资浅者,即庶官充)。 定期定内容,讲解经、史、诗、宝训、时政记等,当代人所著的通史——《资治通鉴》也讲。 如宋神宗请《资治通鉴》作者司马光进宫,为他读《通鉴》;高宗请讲读官为他讲解《资治通鉴》③。 皇帝听讲之所,或称说书所、讲筵所、迩英阁、延义阁,不定一④。 学士院 宋代学士院为皇帝秘书处。翰林学士有“天子私人”之称⑤。凡文官太中大夫(从四品)以上、武官观察使(正五品)以上除授草制、诰,立皇太子、后妃,封亲王,拜相、枢密使、三公、三少、使相、节度使草制,统由皇帝宣召学士院翰林学士典掌,且不经中书门下(元丰后三省),故翰林学士又有“内制”之称。学士院翰林学士或为职事官(差遣)之兼职,则不归院掌草制。 于是在院内专掌内制之翰林学士必带“知制诰”三字⑥。 其在院掌内制之资浅者,有直学士院、权直学士院、学士院权直。 学士之资深者,为翰林学士承旨。 学士院学士除掌内制及起草宫内各种活动文书外,还有一项侍从皇帝以备顾问、献纳之任,皇帝“或问经史,或谈时事,或访人才,或及宰执所奏,凡所蕴蓄,靡不倾尽”⑦。在强化宋代以皇权为核心的中央集权过程中,翰林学士作为皇帝的智囊、参谋,运用其娴熟于胸中的历代典章制度与帝王学的知识,出谋画策,起了重要的作用。宋代的翰林学士,被视为清贵显宦之职,“宁登瀛,不为卿”①之时谚,最足以反映宋代士大夫对翰林学士一职的企羡。翰林学士多由科举出身,“极天下文章之选,非深厚尔雅不足以代王言,非直谅多闻不足以备顾问”②。其入选也难,入选后任也重、位亦崇。翰林学士亲近皇帝,易得人主赏识擢拔,成了宰执官储材之地。 据统计,两宋时期翰林学士位至宰执者,约占总数的49%③。 两宋翰林学士际遇于重文轻武的时代,作为君主的得力“内助”④,在整个政治、文化生活中,起了不可忽视的影响。 翰林院 侍奉皇帝的内庭服务机构。掌供奉皇帝书画、捏塑、琴棋、医术、天文等技艺。设勾当翰林院公事官。其下有翰林御书院、翰林医官院、翰林天文院、翰林图画院四局⑤。翰林院与学士院是两个性质不同的机构。 内侍省、入内内侍省 宦官系后宫的附属物,也是皇帝制度的产物。北宋初,有鉴于唐代宦官擅权之祸,采取严格防范措施,限制内侍的权力,摒绝貂珰染指朝政,竭力使宦侍专心事役于掖庭、宫中。 然事未经久,出于强化中央集权之需,皇帝或遣内侍之军中为监军,之路府州郡为走马承受公事,以为耳目心腹之寄。遂启宦官干政之端,导致酿成徽宗朝“童、梁之祸”⑥。南宋时,宦官机构予以省并。天子与朝官对内侍干政,尚能警省,察有奸宄,即予弹劾诛窜;然内侍离间君亲,结交外朝权臣,排斥正臣,骄恣逾法之事终未能绝。 宋代宦官机构庞大、屡有变迁。北宋景德三年二月,将内东门都知司、入内都知司与入内内侍班院合并为入内内侍省;五月,改内侍省内侍班院为内侍省。此后宦官机构,即有内侍省与入内内侍省,作为殿中、宫中承担饮食、洒扫及帝后、妃嫔、宫女日常生活料理的侍奉机构。入内内侍省比内侍省更为亲近帝后生活,位遇比内侍省高。 宋初,防范宦官擅权的措施较严,如限制高级宦官的迁转,年龄不到五十岁以上不得迁押班、都知⑦;其官阶不能超过遥郡观察使;内侍衔命出使在外,也不许干预州郡事⑧。但这种防范措施,仁宗朝之后有所松弛。至徽宗朝,童贯、梁思成等大阉得宠,播弄朝政,加速了北宋灭亡。神宗元丰改官制,立定入内内侍省、内侍官额:入内内侍省都都知、都知、副都知、押班(以上领省事),内东头供奉官、内西头供奉官、内侍殿头、内侍高品、内侍高班、内侍黄门。初入省者为小黄门。不定员。又有祗候班⑨。内侍省内侍班官额:左班都知、右班都知、左班副都知、右班副都知、押班(以上领省事),内东头供奉官、内西头供奉官、内侍殿头,内侍高品,内侍高班、内侍黄门。 又有祗候班⑩。 南宋绍兴三十年九月,罢内侍省(11),止存入内内侍省。 (二)宰执制度 宰执,是皇帝的辅弼,又是皇帝的制衡器。在宋代行政管理体系中,宰执制度居于举足轻重的地位。 宋代宰执,为宰相与执政总名。 宰相,系职官总名,非正式官名之单称。在两宋,宰相经历了六次变化:①在宋初,自六部侍郎、尚书以上至三省长官带“同中书门下平章事”者,为宰相①。 首相带“昭文馆大学士”,简称昭文相;亚相带“监修国史”,简称史馆相;末相带“集贤殿学士”,简称集贤相②。 ②神宗元丰五年(1082)行新官制,以尚书左仆射、门下侍郎为左相,尚书右仆射、中书侍郎为右相③。③徽宗政和二年(1112),改尚书左仆射为太宰,尚书右仆射为少宰,以太宰、门下侍郎为左相,少宰、中书侍郎为右相,三公领三省事为公相④。④钦宗靖康元年(1126)十一月,废太宰、少宰之名,仍复元丰官制,即以尚书左、右仆射兼门下、中书侍郎为宰相之职事⑤。⑤南宋高宗建炎三年(1129)四月,以尚书左仆射、同中书门下平章事为左相,尚书右仆射、同中书门下平章事为右相⑥。 ⑥孝宗乾道八年(1172)二月,改左、右仆射、同中书门下平章事为左、右丞相;三月,罢三省长官名⑦。 执政官,为副宰相与枢密院长贰官总称。 副宰相与枢密院长贰官的名称,也屡经变动。 副宰相有参知政事,尚书左、右丞,门下侍郎、中书侍郎等不同称谓。枢密院长贰官,有枢密使、副使、知枢密院事、同知枢密院事、签书枢密院事⑧。 宰执官之外,又有平章军国事、平章军国重事之名目,非常制。哲宗元祐间始设“平章军国重事”、“同平章军国事”⑨,以处元老重臣,其位虽在宰相之上,但所参预的政事却有限制。 南宋时,权臣用事或带“平章军国事”、“平章军国重事”,侵夺丞相之权,如宁宗朝之韩侂胄,理宗朝之贾似道⑩。 使相,非真宰相。系高级阶衔。凡节度使、枢密使、亲王、留守、检校官兼三省长官(侍中、中书令、尚书令)或同中书门下平章事者,为使相。元丰改制,易开府仪同三司为使相,作为文臣寄禄官最高阶。使相不参预政事,但许在除拜将、相等制敕之敕尾,署“使”字,享有俸禄(11)。 5.两宋宰相、副相名称沿革表

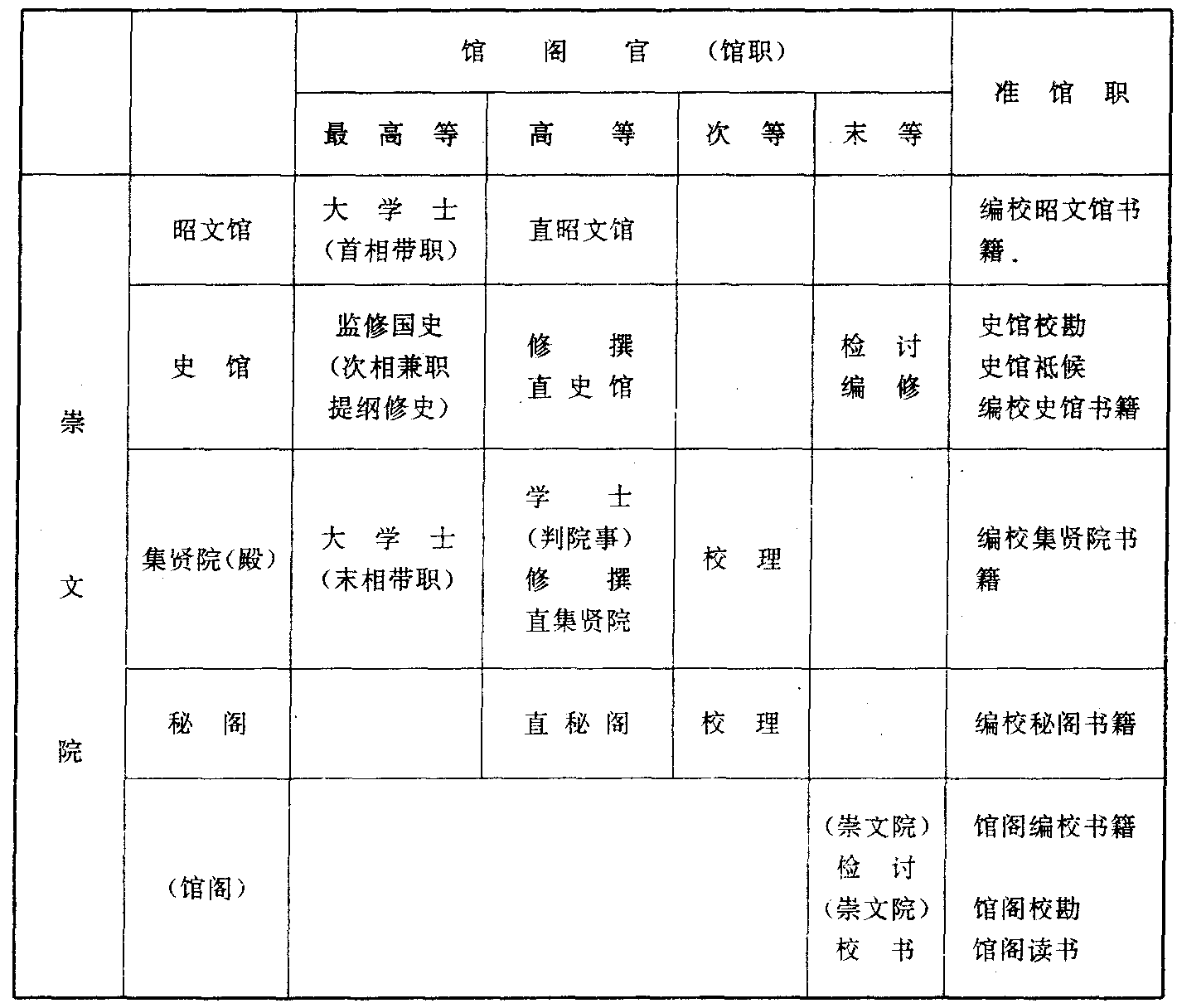

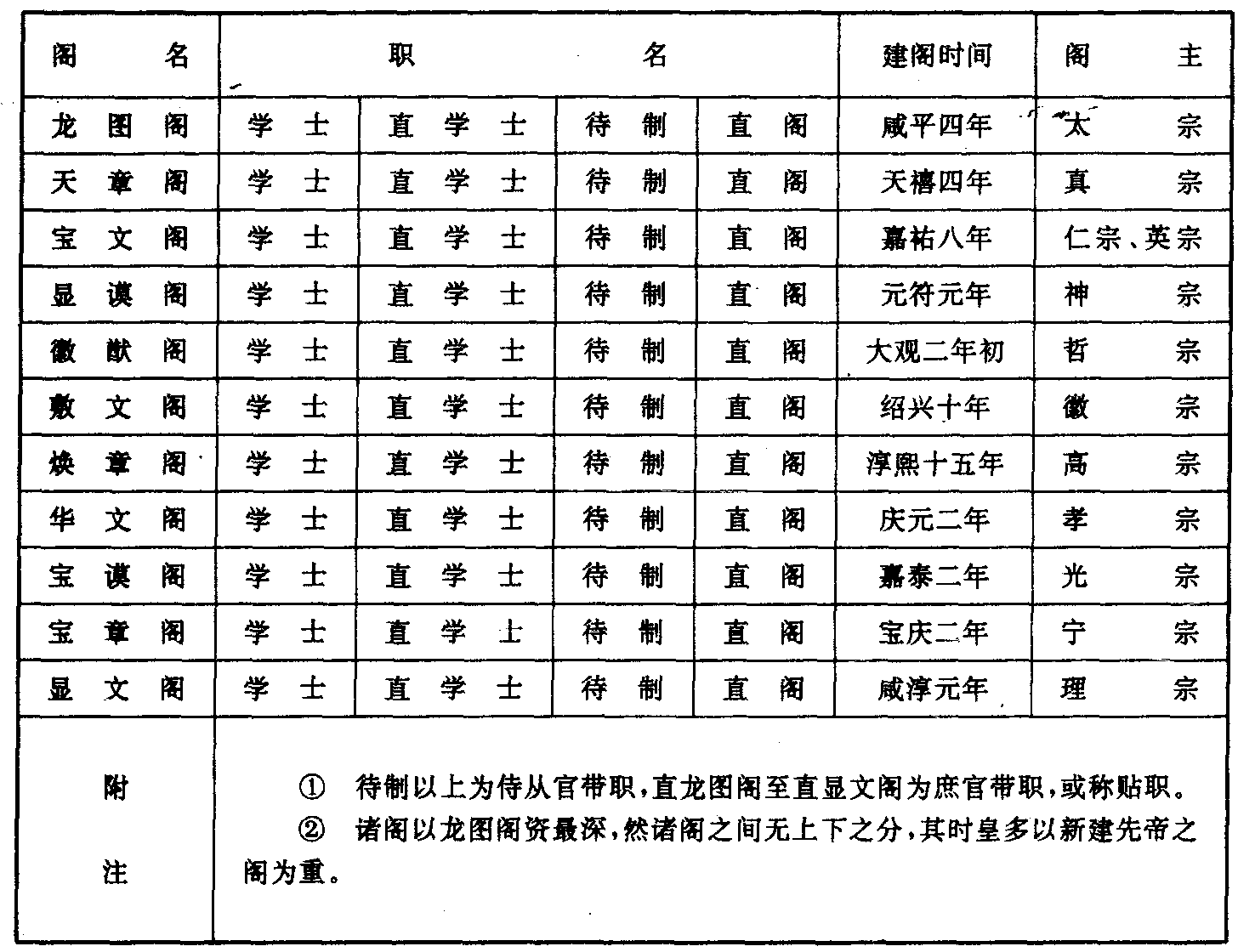

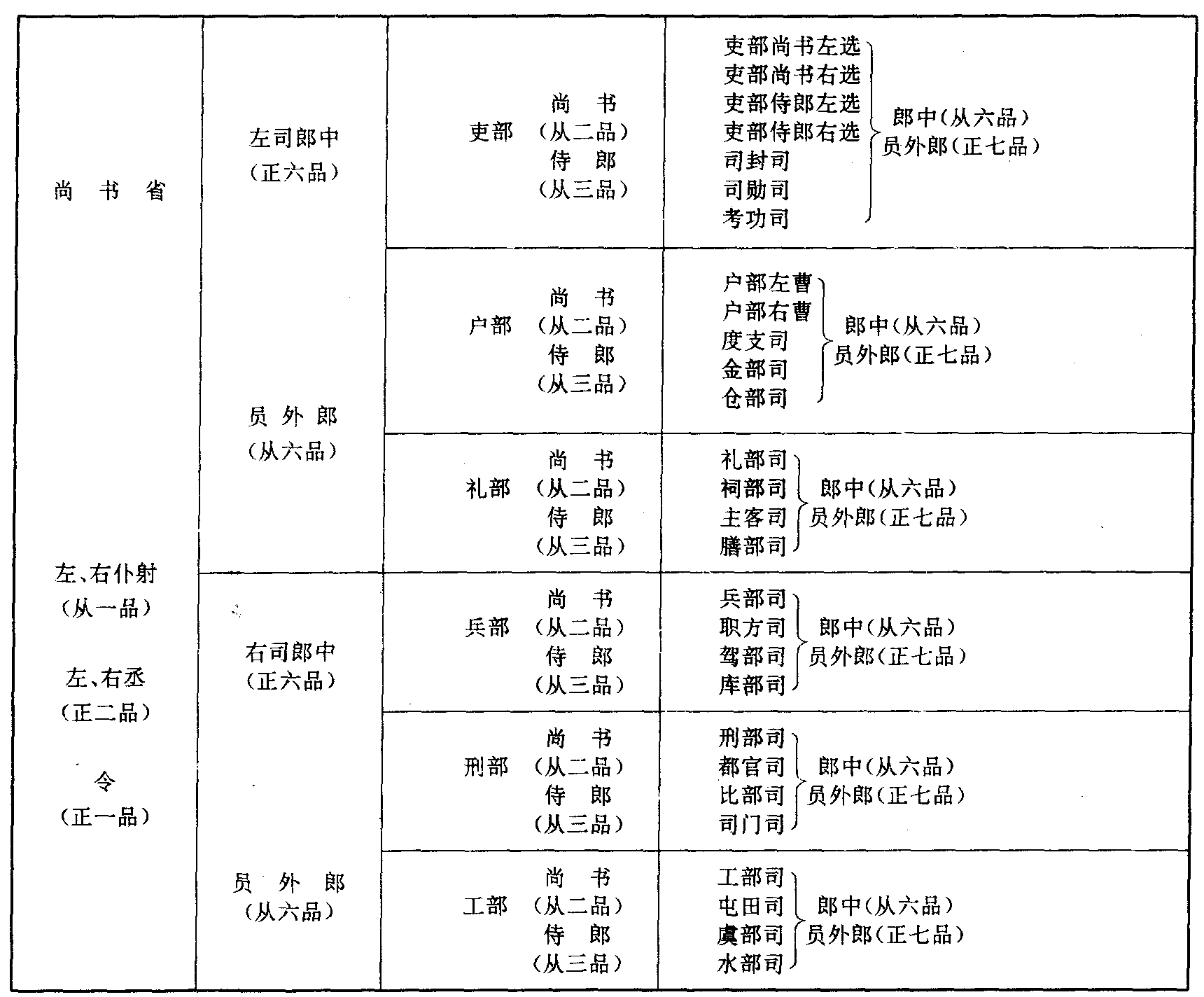

(三)中央行政管理机构 宋代官制,已如前述,呈现出明显的阶段性变革。 中央行政管理机构,以元丰改官制为分界线,可分(1)、北宋前期中央机构;(2)、元丰改制以后中央机构。兹分述如下: (1) 北宋前期中央机构 两府、三司制的建立 北宋前期,国家最高的政务机构为中书门下,其治事之所称政事堂,即宰相办公处①。中书门下省称“中书”,与枢密院对掌行政、军事大政,号称“二府”②。又有三司,掌国家财政。“二府”与“三司”构成了北宋前期中央最高的管理机构。中书门下别名政府、东府,其长官为同中书门下平章事(宰相),副长官为参知政事(副相)。枢密院别名右府、西府,其长官为枢密使或知枢密院事,副长官为枢密副使或同知枢密院事。 三司别名计府、省司,其长官为三司使,目为计相。 其下分盐铁、度支、户部,各置使③。 中书门下于元丰五年罢。 中书门下附属机构 北宋前期,三省六部二十四司、九寺、五监的职事,“十无二三”。 其职事为中书门下、三司、密院所侵之外,并分归中书门下所属新设机构履行。 (1) 制敕院 中书门下吏人廨舍,掌行遣中书门下文书④。 (2) 舍人院 掌外制,任事者称知制诰、直舍人院,取代中书舍人之职。 元丰新官制,废舍人院⑤。 (3) 铨曹四选 唐代由吏部、兵部所掌铨选除授文、武官职事,入宋,归铨曹四选:审官东院⑥,掌除授六品以下文官;审官西院,熙宁三年五月始置,掌除授升朝官以上武选官;吏部流内铨,掌文臣幕职州县官(选人)除授;三班院,掌差除武臣、小使臣。 元丰改官制,铨曹四选分别改为吏部尚书左选、吏部尚书右选,吏部侍郎左选、吏部侍郎右选⑦。 (4) 起居院 掌撰修起居注——皇帝主持朝会的日常活动,言论记录。 任事者,称同修起居注,为差遣,行门下省起居郎、中书省起居舍人之职事。 古之左、右史之职⑧。 (5) 礼仪院、太常礼院 掌礼仪事,行礼部、太常寺礼仪之职事⑨。 宣徽院 北宋前期中央机构之一,为总领供奉官之司,长官为宣徽南院使、北院使,阙则枢密副使兼。凡内诸司及三班院、内侍二省之名籍,郊祀、朝会、宴飨供帐之仪,检视内外进奉之名物,统掌之⑩。 康有为将宋代供奉职事归总于宣徽院一事,列为宋代官制“五善”之一,“以一司尽统诸司供奉者,既简、既肃而又不与国政、民政之官相杂乱,岂不清切乎?故制最精妥矣!”(11) 群牧司 掌内外厩牧之政,行太仆寺之职事,长官为群牧制置使、副使(12)。 崇文院 即三馆秘阁(昭文馆、史馆、集贤院、秘阁),掌藏图书秘籍及缮写校刊所藏,侵秘书省之职,其馆阁官为储才之地。 元丰五年罢归秘书省(13)。 〔附〕 馆阁与殿阁 宋代于官、差遣之外,又有“职”之名目。“职”为“职名”省称。三 馆秘阁官,诸殿大学士、学士,枢密直学士(述古殿学士)、诸阁学士、直学士、待制、直阁等,统可称“职”。 除宋初三馆秘阁官或有实事外,“职名”皆无职事,为内外差遣所带衔,标志文学高选。差遣所带职名,又称贴职(或帖职)。元丰新制,罢三馆秘阁,并罢职事官带职。哲宗元祐以后,渐复贴职之制;政和间,立定庶官贴职自直秘阁至集英殿修撰为九等①。南宋时,职事官带职十分普遍,早已突破九等之制。侍从官带诸阁待制以上至殿学士、大学士者,泛称贴职。如王纶以资政殿学士、知福州②,汤思退以端明殿学士、签书枢密院事③,梁汝嘉以直龙图阁、知临安府④,直秘阁范寅知岳州、显谟阁直学士王似知兴元府⑤,等等。 三馆秘阁 北宋前期,昭文馆、史馆、集贤院、秘阁合称三馆秘阁,总名“崇文院”。 三馆秘阁官有:昭文馆大学士、监修国史、集贤殿大学士(以上为宰相所带职名),集贤院学士、直学士、史馆修撰、集贤殿修撰、判馆、判阁、直馆、直阁、集贤校理、秘阁校理,史馆编修、史馆检讨、崇文院检讨、秘阁校勘等。馆职官通常须召试而后除,属文学高选。 元丰五年改制,罢三馆秘阁归秘书省。然南宋时,视秘书省官为“馆阁官”⑥。 6.北宋前期馆职表

注:此表据《容斋随笔》卷16《馆职名存》,《容斋四笔》卷1《三馆秘阁》,《石林燕语》卷2.《职官分纪》卷15《崇文院》,《麟台故事》卷3、4,《玉海》卷165《四馆》,《宋会要辑稿·职官》18之47至52制成。 阁学士等 诸阁,包括龙图阁、天章阁、宝文阁、显谟阁、徽猷阁、敷文阁、焕章阁,华文阁、宝谟阁、宝章阁、显文阁,皆置学士、直学士待制、直阁职名。 凡带学士、直学士、待制职名者,为侍从官;自直龙图阁至直显文阁、直秘阁,为庶官所带职名,即贴职①。 殿学士 包括观文殿大学士、学士,资政殿大学士、学士,端明殿学士,保和殿大学士、学士,以及曾置而旋罢的文明殿学士、大学士,紫宸殿学士,延康殿学士,宣和殿大学士、学士。 殿学士,无职事,资望极峻,有出入侍从、备顾问之名义,实为宰执官离任或外任所带职名②。 7.两宋诸阁职名表

注:此表据《宋史·职官志》2、龚延明《宋史职官表补正》卷2制作。 (2) 元丰正名以后中央机构 宋神宗赵顼,鉴于宋初以来官制名不符实的不便与舆论压力,在熙丰变法运动中,设立详定官制所,令按《唐六典》正名。元丰五年五月一日,新订的《元丰官制格目》颁行。凡省、台、寺、监官之领空名者一律罢去,复三省、六部二十四司及诸寺监之制。中书门下一分为三省。徽宗朝复殿中省。从总体上说,元丰正名以后,迄南宋亡,其官制格局未变。 三省 元丰正名,罢中书门下,其权归三省(中书省、门下省、尚书省)。三省成为中央最高政务机构。中书省承旨造令,门下省审议覆奏,尚书省施行制命。 南宋建炎三年四月,中书、门下二省合并为中书、门下省。三省号称政府,议事之所称都堂,与枢密院对掌文武大权③。 三省长官侍中,中书令、侍中,名义上为宰相,实不除人,而以尚书左仆射、门下侍郎行侍中之职,尚书右仆射、中书侍郎行中书令之职。门下、中书侍郎及尚书左、右丞代参知政事为副相之职。 门下省别称左省,中书省别称右省。两省属官有左、右散骑常侍,左、右谏议大夫,左、右司谏,左、右正言,通称“两省官”④,掌原谏院所掌谏诤职务。门下省起居郎、中书省起居舍人,别称左、右史,掌起居院所领修起居注职事,通称“小两省官”。又设门下后省、中书后省,分别由给事中、中书舍人主判。给事中兼掌审读、封驳中书省诏令,中书舍人兼掌原舍人院知制诰草拟命令职事。 称“外制”①。 尚书省 又称都省、会府、南省。元丰改制后,复尚书省官额,但尚书令不除人,以尚书左、右仆射,尚书左、右丞为宰执官。尚书令厅——都堂,为三省议事之所,代替北宋前期政事堂职能②。其下有尚书左、右司,号称“都司”,置左、右司郎中、员外郎,掌受付六部之事及纠察六部文书之违失。左司分领吏、户、礼三部诸房,右司分领兵、刑、工三部诸房③。 枢密院 元丰改官制时,臣僚曾建议罢枢密院归兵部。 神宗不听,称“祖宗不以兵柄归有司,故专命官统之。”枢密院于元丰官制中仍保存不变,但罢枢密使、枢密副使,止以知枢密院事、同知枢密院事为长贰官。至南宋绍兴七年又复置枢密使、副使,其后,宰相多兼枢密使。按元丰新制,凡军国大事,三省与枢密院同议进呈,凡得旨称“三省枢密院同奉圣旨”④。 六部 元丰新制,尚书省吏、户、礼、兵、刑、工六部正名,罢他官判各部事与所属二十四司,而由各部尚书、侍郎主管部事,诸司郎中、员外郎主管司事。 又,吏部四司增为七司,户部四司增为五司,尚书省共有二十七司。 吏部七司 北宋前期铨曹四选并归吏部为四司,即审官东院改为吏部尚书左选、审官西院改为吏部尚书右选、吏部流内铨改为吏部侍郎左选、三班院改为吏部侍郎右选,又有司封司、司勋司、考功司,总为七司,分掌除堂除外之文武官吏铨选、叙迁、荫补、考课、封爵、策勋等事⑤。 户部五司 北宋前期,三司总管全国财政。 元丰正名,以原三司及王安石变法时司农寺新增事权归户部左、右曹,并振举度支、金部、仓部三司职事,共为五司,总掌全国户口,土地、钱谷、赋役之政令⑥。 礼部四司 元丰官制行,罢礼仪院事归礼部。 本部掌礼乐、祭祀、朝会、宴享、学校、贡举、道释等政令。下设礼部、祠部、主客、膳部四司⑦。 兵部四司 元丰正名后,兵部职权略增而已。兵政仍总归枢密院,武官除授铨选归吏部尚书右选、侍郎右选。 本部仅掌民兵、厢军名籍,及蕃官加恩,所属四司为兵部、职方、驾部、库部⑧。 刑部四司 北宋前期,刑部以他官判部事,掌审覆天下大辟案。 元丰正名,罢审刑院归刑部,本部掌律法、狱讼、奏谳、赦宥、叙复等事。 其下分刑部、都官、比部、司门四司⑨。 工部四司 元丰正名,罢三司,其修造、坑冶等职事悉归工部。 本部总掌城池、宫室、舟车、器械、符印、钱币、山泽、苑囿、河渠之政令。 下分工部、屯田、虞部、水部四司⑩。 秘书省 元丰改制,崇文院(三馆秘阁)职事归秘书省,省职振举,统掌图籍、国史、天文历数、祭祀祝辞。 长贰为秘书省监、少监各一人,属官有秘书省丞一人,秘书省著作郎一人,秘书郎、著作佐郎各二人,校书郎四人,正字二人。 别称“馆阁官”。 分案四:国史、太史、经籍、知杂案。 政和六年增置道教案(11)。 殿中省 北宋前期,殿中省六尚局职事由它司分领。如尚食局归御厨、尚药局归医官院、尚衣局归尚衣库、尚舍局归仪鸾司、尚乘局归左、右骐骥院,本省但设判省事一人,所掌仅元旦、冬至皇帝御殿,郊祀、褅袷、后庙神主赴太庙,供具伞、扇等。 元丰正名,但未及建省,徽宗崇宁二年二月复建殿中省六尚局,设殿中省监、少监、丞各一人,掌供奉天子玉食、医药、服御、幄帟、舆、舍次之政令(12)。 九寺五监 北宋前期,“九寺五监尤为空官”,多以他官判寺事,仅大理寺有职事。 熙宁变法,司农寺成为推行新法的机构。元丰正名,九寺五监各司其职。九寺是:太常、宗正、大理、鸿胪、光禄、卫尉、司农、太仆、太府寺。诸寺长贰为卿、少卿,下设丞、主簿。此外,尚有大宗正司,长官为判大宗正司或知大宗正司事。五监是:国子监、少府监、将作监、军器监、都水监。国子监长官为祭酒、司业,都水监长官称都水使者;其余诸监长贰概称监、少监,下设丞、主簿。 北宋前期之司天监,正名时易为太史局归隶秘书省。 九寺五监职能与六部二十七司多有重复处,实际上已远不如秦汉时九卿,已降为具体办事机构,或为闲司,用作“养才之地”①。南宋建炎三年四月,寺监省并。宗正寺归太常寺,太府、司农寺归户部,鸿胪、光禄寺、国子监归礼部,卫尉寺归兵部,太仆寺归驾部,少府、将作、军器监归工部。 绍兴初,陆续复置,仅卫尉、太仆二寺与少府监自此罢废②。 附元丰新制六部二十七司组织表。 8.元丰新制尚书省六部二十七司表

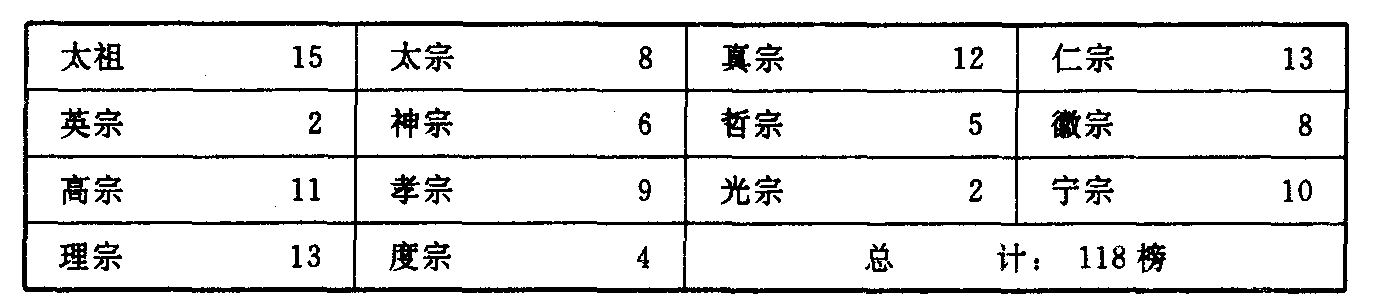

注:此表据《元丰官志》制作。 (四)监察机构 御史台 监察机构,在中央有御史台和谏院;在地方有路监司(转运司、提刑司、提举常平司等),别称“外台”。御史台是一个十分活跃、地位显赫的机构。御史台与二府分持纪纲,在京百司,自宰相以下,悉隶御史台纠察,号称“霜台”、“宪台”①。宋立国之初,沿唐、五代旧制,御史台存其名,三院御史多出外任。太宗太平兴国三年(978),御史台始正名举职,但不领言事,专掌纠弹。至真宗天禧初,始置言事御史,台、谏合一。台官之权日重②。仁宗又明令宰辅不得荐举御史台官,御史中丞、御史缺员,须由天子亲擢。御史台成为直接对皇帝负责、与二府鼎立的皇帝“耳目之司”,“台谏之权与宰相为抗矣!”③ 御史台长官名义上为御史大夫,在宋未除人,实际台长为御史中丞,副贰为侍御史知杂事(元丰正名后为侍御史),其下设三院:台院,设侍御史一员;殿院,设殿中侍御史二员;察院,设监察御史六员,或称“六察”,掌分察六部及百司之事④。北宋前期,以资浅者为殿中侍御史里行、监察御史里行,元丰正名,罢“里行”。本台除掌弹纠百司官吏违纪失律不如法事之外,还掌受登闻检院所上申诉案件及参与决断天下疑狱大案。 元丰三年,纠察在京刑狱司职事并归御史台。御史台或被权相(如秦桧)利用作排斥异己之工具。从总体上说,御史台在宋代是维护皇帝专制统治的得力工具,其政治影响甚大,故有“宋之立国,元气在台谏”之说。 谏院 北宋太宗朝设谏院。中书、门下二省的谏官左、右司谏与左、右正言,如入谏院供职者,必须别降敕命。谏院为诤谏机构。入院为言官,称“知谏院”,职在拾遗、补阙朝政得失,凡百官自宰相以下任非其人、事有失当,都得谏正。元丰改制,罢谏院,复门下、中书两省左、右谏议大夫、司谏、正言之职事。南宋初,门下、中书后省谏官,仍以谏院为称。建炎三年二月,谏院不隶门下、中书省,独立置局,实际上成了皇帝钳制相权及舆论的工具。 其官额:左、右谏议大夫各一人,左、右司谏各一人,左、右正言各一人⑤。 (五)皇宫、京师禁卫与侍奉机构 三衙 为宋代禁军统兵机构。禁军,本义为天子禁卫军,即殿前司、侍卫亲军两司所总之禁旅。真宗景德二年(1005),罢去侍卫亲军马步军都虞候一职之后,侍卫亲军司一分为二:侍卫亲军马军司、侍卫亲军步军司。而与殿前司构成三足鼎立的禁军三衙。宋代禁军,源于赵匡胤所统率的后周禁军,惯于征战。因此,不仅担负着保卫天子、保卫京师之职,一有征讨,则遣师出征,或屯戍于外,扩而展之,禁军成了宋代正规军。“所谓禁兵者,皆三司(按:三衙)之卒”⑥。 然皇宫卫士,仍系三衙所统,所谓“入则侍卫殿陛,出则扈从乘舆,……掌宿卫之事”⑦。 三衙各有编制,互不统属。殿前司统兵长官为都指挥使、副都指挥使、都虞候。殿前司最高指挥官,原为殿前都点检,因赵匡胤曾任后周殿前都点检而不复置。南宋时,提拔资浅者为“主管殿前司公事”。侍卫亲军马军司与步军司长官类殿前司,设都指挥使、副都指挥使、都虞候,南宋设主管公事。 殿前司所领殿前诸班、御龙诸直,为皇帝近身卫士,直接卫护宫中殿陛⑧。殿前司骑军捧日左、右四厢,殿前司步军天武左、右四厢,侍卫亲军马军司龙卫左、右四厢,侍卫亲军步军司神卫左、右厢,总名“上四军”,为三衙禁军精锐,负责京师及皇宫诸内门之守卫,及备征戍⑨。 三衙为禁军最高统兵指挥机构,其发兵、调兵权则归枢密院。 两者互相牵制。 皇城司 为京师皇城的保卫机构,掌宫城诸门管钥、木契,按时启闭;并掌进出宫城门的禁令,后殿引见公事等。所领禁军有亲从官五指挥(近三千人),亲事官三指挥,入内院子(服杂役)五百人。皇城司长官为勾当皇城司公事,初设二员,熙宁时增为七员。 南宋时设提举官,提点官二员,干办皇城司公事五员①。 侍奉机构 在禁中侍奉的武职机构,有御前忠佐军头引见司、横行五司等。 御前忠佐军头引见司 皇帝御后殿(便殿)有引见公事,与殿前司、皇城司分工祗应。所统禁军有马直、步直各一指挥,御前忠佐散指挥班一,军头司祗候备员1960人②。 四方馆 掌通进文武官所呈庆贺、起居章表等。 引进司 掌收受臣僚、蕃国等进贡物品及礼物。 客省 掌收受帝后诞辰四方进奉香及外国使人往来接伴之礼。 东上閤门司 掌前后殿赞引臣僚朝见、辞谢等仪范。 西上閤门司 掌忌辰慰礼进名、行香、临奠、问疾等有关凶礼事③。 带御器械 为宫中特殊侍卫武职。宋初正称“御带”,身佩弓箭袋、御剑,为皇帝扈从近臣,以防不测④。宋真宗咸平元年(998)四月,改名带御器械,在京师,有宿卫之职责,实为点缀而已⑤。如任差遣带“带御器械”衔,则用以宠其任,所谓“盖假禁近之名,为军旅之重”⑥。 (六)地方行政管理机构 宋代实行路、州府军监、县三级地方行政管理制度。 ① 路级行政机构 宋立国之初,承唐之制,以道为单位划分管理区,分天下为十道⑦。 乾德三年(965)三月,朝廷遣官立转运使,总一道之财赋,此为道一级之设官⑧。开宝八年(975),始见“道”名改成“路”。路转运司权力扩大,有“鞫讼”之职⑨。太平兴国二年(977),转运使得掌边防、盗贼、刑讼、金谷、按廉官吏,“于一路之事,无所不总”⑩。至道三年(997)全国分为十五路,以转运司管理辖区的路级体制形成(11)。神宗熙宁七年(1074),增为二十三路。元丰改制不变。徽宗崇宁四年(1105)增京畿路。宣和四年(1122),增燕山府路、云中府路,共二十六路。 此为宋全盛的版图路分(12)。 路一级管理区,虽然笼盖部分州、府、军、监的经济管理、刑狱管理与监察管理,但并无统一的行政主管机构,即不像州、府、军、监与县二级,各自均有长吏为中心的权力机构。这种格局的形成,源自宋初强干弱枝政策。 宋太祖、太宗,为了削弱藩镇势力、加强中央集权,派遣京朝官直接掌握州、县二级的权力,从而一举打破了节度使、刺史等武臣专制地方的局面。此举有利又有弊。全国二百多个州、府、军、监,无异于二百多条权力渠道通向朝廷。中央实难以直接管理。于是,路之转运司,率先由经度一路财赋进而按部举刺,代朝廷实行对州县官吏的监督。继而皇帝疑惧转运司权力过重,复遣走马承受公事进行讥察。真宗景德四年七月,诸路置提点刑狱公事司,掌一路刑狱诉讼兼察吏治,“实分转运使之权”(13)。 为防止地方权力集中于提、转,神宗熙宁二年九月,又授权提举常平公事,掌一路通货有无、平抑物价、坊场、河渡、水利等事关国计民生的大事并兼察吏治。于是,转运司(漕司)、提刑司(宪司)、提举常平司(仓司),构成了并列的路一级管理机构,总名监司。监司,为皇帝“耳目之寄”,“付以一路”,号称“外台”,与“守臣付以一州,令、宰付以一县,皆与天子分土而治。”① 南宋版图缩小,建炎初减为十九路,“每路文臣为安抚使、马步军都总管,总一路兵政,许便宜行事;武臣副之。”②南宋之路,为帅府路,即以路之治所所在州之知州带安抚使总管一路,已与北宋时转运使路不同。安抚使司别称“帅司”,在南宋时成了“监司”之一③。宁宗后,安抚司之兵政归都统制司,一路之民政归隶于转运司、提刑司、提举常平司,成了闲署④。 绍兴后,全国分为十六路,嘉定间利州路分东、西二路,共为十七路⑤。 路一级管理机构,除了“监司”之外,尚有“杂监司”,则一些专门的经济、文化管理机构,如提举茶马司、提点坑冶司、提举市舶司、提举学事司等⑥。 州府军监级行政机构 宋代路之下的地方一级行政管理单位为州或府、军、监。 宋代版图全盛时(宣和四年),分26路、254州、30府、55军、4监⑦。隋朝州、郡合一。唐代去“郡”为州,始设府。宋沿置州、府,实为秦汉郡之建置。宋之州、府保留郡名,如河南府、河南郡,齐州、济南郡,淄州、淄州郡等⑧。 府、州、军、监可以升降或废罢。 宋州府军监,虽受路监司督察,但其治权直属朝廷。这也是宋初削夺藩镇及其兼领支郡后所采取的措施,旨在加强中央集权⑨。 ① 州 依户口数分雄、望、紧、上、中、中下、下七等。按格,又有都督州、节度州、观察州、防御州、团练州、军事州(刺史州)之分。州格有升降,如防御州升节度州,或降为团练州。“旧瀛州为防御州,大观二年升为河间府、瀛海军节度。”“恩州,唐贝州、晋永清军节度使,庆历八年改恩州降军事州。”⑩ 宋初沿唐制,节度使,观察使、防御使、团练使、刺史等,为实官,赴州任职。太祖、太宗收藩镇之权,代以文臣京朝官知州、府事,节、察、防、团、刺,遂成为武臣遥领不赴任之迁转贵阶,或亲王、宗室所带衔。 其所系州名,得与州格相应。即如岳州团练使,岳州之格应为团练州;宜州刺史,宜州应为军事州。而节度使系州名,较特殊,即不用节度州之州名,而挂节度州之军额名。每个节度州,均有军额名(少数无军额名),若节度州苏州,其军额为平江军;节度州润州,其军额为镇江军;节度州鄂州,其军额为武昌军(11),等等。如“清远军节度使、湖北路、荆、襄、潭州制置使岳飞”(12),“清远军”为节度州融州之军额。凡以上挂名州格之诸武官,均不赴州任事,表示一种阶位而已。州之行政长官,为知某州军州事,掌本州军、民之政,省称“知州”;佐贰官为通判某州军州事,省称“通判”。 通判有权监督知州。 凡本州公事,知州与通判连署(13)。 ② 府 在地方行政建置上,府与州平级,但在实际地位上,略尊于州。府多由州升。如升杭州为临安府、越州为绍兴府、洪州为隆兴府。 京师开封府、临安府别论之外,府分京府、次府、府三等。 京府有西京河南府、北京大名府、南京应天府;次府有真定府、京兆府、凤翔府、河中府、江宁府、江陵府、兴元府。 京府、次府设府尹、少尹或府牧。 其它府之长官,称“知某府军府事”,省称知府,领本府户口、税赋、钱谷、狱讼等事;凡法令条制,一一奉行,兵民之政,统总掌之。 佐贰为通判某府军府事,省称通判,与知府同签署本府公事①。 ③ 军 与州、府平级,而实际地位次于州、府、高于监。地势冲要,户口少而不成州者,则设军。北宋宣和间,全国设55军。军一级长吏称“军使”或“知军”,如云安军使,知光化军事。副贰为通判某军事,小军则不置②。 ④ 监 与州、府、军平级,而实际地位次于府、州、军。 系由理财之区,跻入治民建置单位。如永丰监(铸铜钱)、利丰监(煎盐)、济众监(铸铁钱)等。监之长吏称知监事或监使,掌本监之政令③。 州府军监长吏之下,有僚佐,称幕职、诸曹官。幕职有留守推、判官,节度、观察推、判官,节度掌书记,观察支使,防御、团练、军事判官、推官,军、监判官,皆由选人充;如由京官充判官,则称“签判”。 诸僚佐协理郡政、总理诸案文书④。 诸曹官,诸州(军、监)有录事参军、司理参军、司法参军、司户参军,诸府为司录参军、户曹参军、法曹参军、士曹参军、仓曹参军等。 分掌户籍、赋税、仓库出纳、议法断刑等事⑤。 幕职官、诸曹官,在徽宗崇宁前,又充选人之阶官。 监当官,州府军监理财的差遣,监临诸场、院、库、务、局等税收、库藏、杂作、专卖等事务。 由文臣选人、武臣三班使臣差充,也有京朝官责降充监当官者。 这是一支布满全国各地的财、税官队伍⑥。 ⑤ 县级行政机构 宋代三级地方行政建置之最低一级,位在路、州二级之下。宋版图全盛时,全国有1234县⑦。县分赤、次赤、畿、次畿、望(四千户以上)、紧(三千户以上)、上(二千户以上)、中(千户以上)、下(不满千户)、下下(五百户以下)十等。三年一次升降县等。县长吏有县令,由选人充;京朝官或武臣幕官充者,称知县事。凡一县境内之户口、赋役、钱谷、赈济、给纳、劝课农桑、平决狱讼等,统掌之。如县内有屯驻禁军,知县兼兵马监押(寄禄官宣教郎以下)或兵马都监(通直郎以上),县官尚有县丞(京官充者称知县丞)。为一县之佐贰,佐理县事、督察群吏。县主簿,掌管官物出纳与簿书。县尉掌一县治安,训练弓手等事。以上县官,视县之大小而设,不必备置⑧。 县之下,犹有镇、寨,或城、堡,在居民繁密或地形险要处,设监官管理。 农村 县下有乡,乡下有里,里下有编户。乡管里。如咸阳县,分五乡,管五里,河南乡管资川里、奉贤乡管奉城里等。 乡设乡长、里设里正⑨。 (七)军事统率机构与地方治安机构 宋代统兵作战机构,北宋与南宋并不相同。北宋前期,有征伐事,临时命将出师,号称行营,统帅或称诸军都部署、副都部署及监军,师还即罢。边防要塞,或置路兵马都部署(英宗朝以后改称路马步军都总管)。徽宗朝,设制置使、宣抚使,作为对辽、西夏作战的统帅。 及至南宋初,宋金战争持续十数年之久,军事统率机构名目相应增多,计有大元帅府、御营使司、制置使司、都督诸路军事府、宣抚使司、镇抚使司、招讨使司等等。沿边州郡守臣(要郡知州)并带安抚使、路马步军都总管。而集结重兵、形成战争主力的即为淮东、淮西、湖北、四川四大宣抚司。 其统兵长官为宣抚使、宣抚副使、判官,属官有主管机宜文字、主管书写机宜文字,提举一行事务、干办公事等①。 绍兴十一年(1141),宋金第二次和议,江上三宣抚使解职,宣抚司改为某州(或某府)驻扎御前诸军都统制司,后在诸路扩展为十都统制司,长官为都统制,成了南宋实际统兵防守、作战的军事指挥机构②。 都统制司之禁军,按军、将、队三级编制,其统兵官分为十等:都统制(主帅)、统制、统领、正将、副将、准备将、部将、队将、押队、拥队③。 南宋后期,宋蒙战争既开,都督府、制置司、都统司成为前线最活跃的统率机构。 四川并复设宣抚司。 与之同时,尚有地方统兵机构,即屯驻禁军指挥、厢军指挥、诸寨土军等。熙宁七年九月,推行将兵法。至哲宗朝,全国置143将。 凡将之官署称“将司”,每将设正将、副将,按将、部、队三级编,管辖本路系将禁军,即隶属枢密院之禁军。与此同时,路、州府军监与县三级,相应地设兵马钤辖、都监、监押,多由地方长吏兼领,总管本地不系将之禁军(屯驻、就粮禁军),而与巡检司、巡检之兵,共负维持地方治安之责,此所谓“逐县置尉,捕盗贼,济以巡检使之兵,又不足则资之守臣兼兵马钤辖者。故兵威强盛,鼠偷草窃,寻即除荡”④。实际上,到了南宋,不系将之禁军,已成为“州郡之兵”⑤。其统兵官或用作贵游子弟添差窠阙,仰给衣食而已。史家论宋代兵政之弊,即在于“主兵之员多。 朝廷虽知其无用,姑存其名,费国家之财,不可胜计”⑥。 安抚司号称帅司,但为文臣知州兼领安抚使,有管辖一路兵马之名,并无统兵征战之实,即自“别置将官”后,“其逐州总管以下及知州、知县,皆不得关预,而于所部士卒,有不相统摄,殆如路人者”⑦。 故安抚使归入“监司”。 四、官吏的管理制度 宋代官吏的管理制度,在唐代基础上有很大发展,形成了一整套较为完整的选官、考课、注授、酬劳、致仕等制度。 其最足称道之处:一、选拔官吏,以科举为正途,采取有力措施保证公平竞争,从社会下层选拔“寒俊之士”,这是历史的一大进步;二、官员满任即调,流动性大,便于人才交流和防止在地方结成盘根错节的亲党;三、优待士大夫,俸给与赏赐均比前朝优厚,“故入仕者不复以身家为虑,各自勉其治行”⑧。致宋代之人才辈出,及国难当头,毕命疆场,慷慨捐躯者,历代也以宋朝为最多。可以说,在维护两宋国家机器三百余年的运转中,颇为得法的官吏管理制度,是起到了重要作用的。 (一)选官制度 宋代官员选拔的途径有五:科举取士、门荫补官、从军补授、吏人出职、纳粟摄官。其中以门荫奏补与科举取士数量为最众,其次为军功补授、吏人出官、纳粟买官⑨。宋人言:“仕进之路之盛者,进士、任子而已。”⑩据近人统计,两宋科举取士共有115427人,平均每年361人;通过门荫授官,平均每年近500人①。且以南宋嘉定六年(1213)吏部四选官名籍之出身统计为例:四选共38864员,其中门荫补官为22116人,占总数57%;科举取士数为10923,占28%;军功补授为2891,占7.4%;胥吏出职1834,占4.7%;纳粟买官940,占2.4%;其他164员,占0.4%②。 不同来源的官吏,其素质有明显的差异,“计其才行,可以居官治事者,纳粟、胥吏不如补荫,补荫不如进士、武举”。 “今科举之士,虽以文章为业,而所习皆治民之说,选于十数万之中而取其三二百,使之治民,理或可也。”③。显然,科举取士,是影响和决定宋代官僚队伍素质的最重要途径。宋代高级官员多系进士出身,原因亦在此。 1.科举取士 凡分科目,经过一定程序考试合格取士的制度,称科举。科举制,始于隋,奠定于唐,在宋朝得到完善和健全。 宋代科举包括贡举、武举、制举、词科、童子科及宗室应举。 (1) 贡举,是科举的主流。贡举分进士、诸科,由礼部主持,称“常科”。宋建国之初,即举行科举试,太祖朝每年一次。太宗、真宗、仁宗朝,或隔年、或逐年、或隔三年,直至英宗朝“三年一大比”定型,迄南宋亡,三年一次科举试不变④。 两宋历朝十四,贡举试共进行了118次⑤,列图如下:

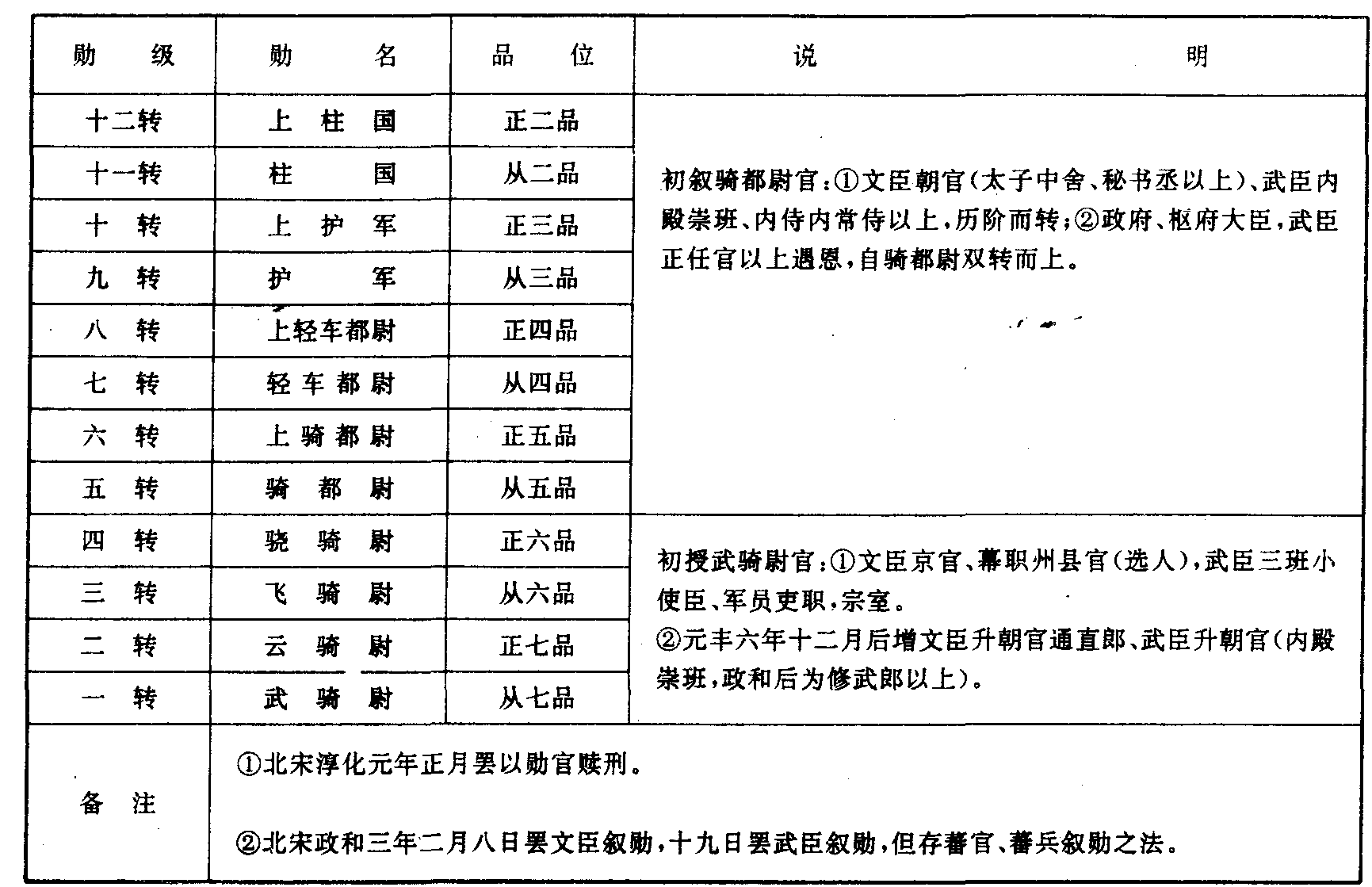

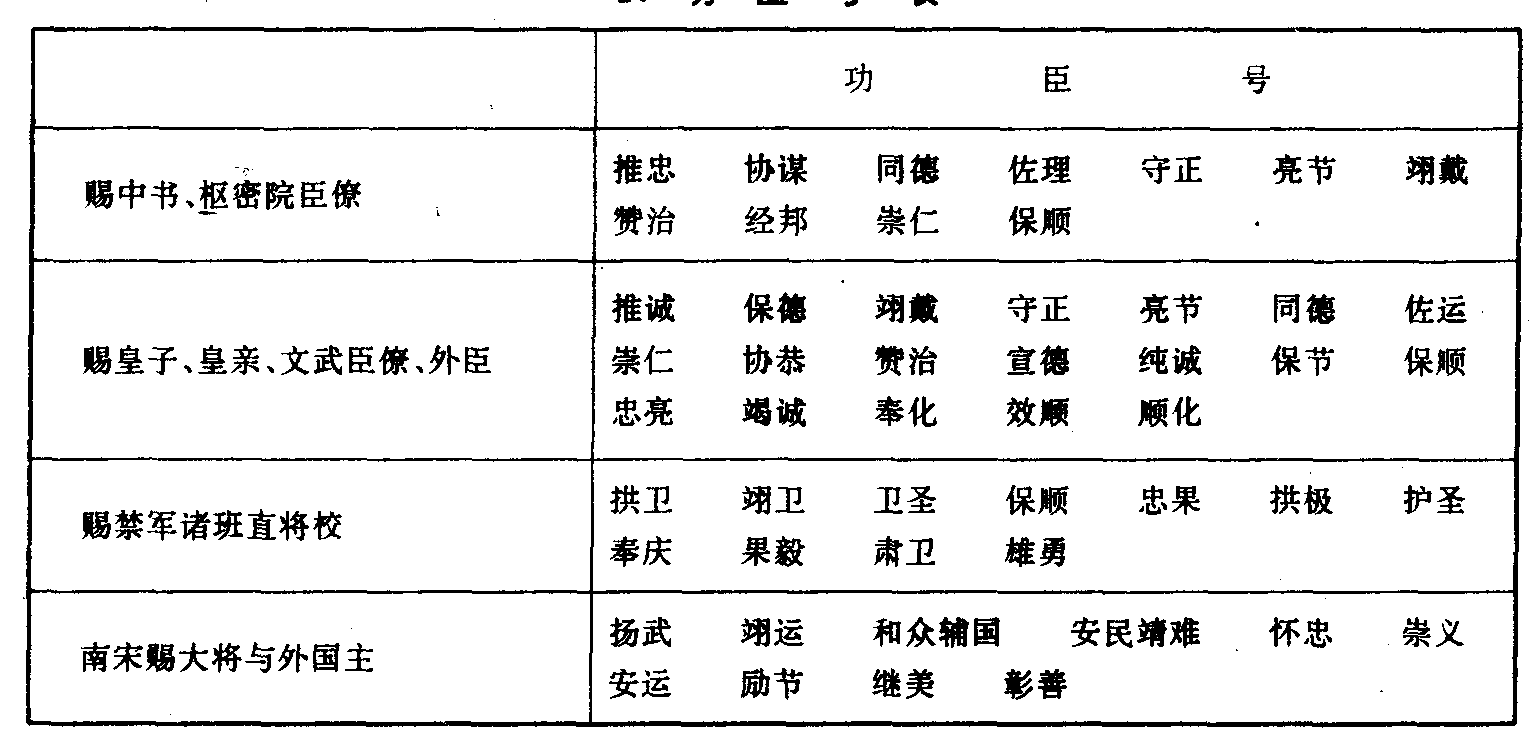

贡举试分三级:发解试(州试、国子监试)、省试(礼部试)、殿试。 殿试及格,即赐及第、出身、同出身,方有释褐做官的机会。殿试确定五甲名次,进士科一甲第一名为状元,第二名为榜眼,第三名为探花。两宋贡举进士科、诸科共118榜,取士(包括特奏名)总数达109950人,则近十一万⑥。 (2)制举,为科举项目之一。国有大事,皇帝下诏求贤,临时设科目(如贤良方正能直言极谏,经学优深可为师法),召赴殿试,皇帝亲试策略,三千字为限。文词、义理俱优者中选,赐制科出身,不常设⑦。 (3) 武举,科举项目之一。选拔武艺高强之武士。考试由兵部主持,须经比试(资格试)、发解试、省试(兵部试)、殿试,考试内容以弓马武艺为主,课以兵法。武举及第,即授武事差遣,两宋武举共进行过77榜。武举第一名称武状元⑧。 科举项目尚有词科、童子科及宗室应举等。 2.门荫补官 凡以亲属官荫奏补入官,称“荫补”,或“奏补”、“任子”、“荫子”、“门荫”、“资荫”、“恩荫”等等。宋代荫补名目繁多,有郊祀荫补、皇帝生日荫补、改元荫补、致仕荫补、遗表荫补等等。荫补有格法,如文臣,北宋前期知杂侍御史、大小卿监以上,元丰后寄禄官朝请大夫(从六品)、带职朝奉郎以上,皆可荫子;武臣,北宋前期诸司副使以上,元丰后训武郎、修武郎(正八品)、閤门祗候(从八品)以上许补子⑨。 此外,后妃、公主等戚属、皇族别有优惠的荫补法。 荫补范围,自子、孙、曾孙、兄弟、叔侄,旁及异姓,门客、医人,无严格限制。宋代每年由门荫入仕的人数,数百上千,甚至数千。政和六年(1116),郊祀荫补1460余人;南宋绍兴间,每行郊祀荫补达四千人①。荫补,在两宋,成了官员来源的主要渠道,然荫补人数虽众,但不列为“有出身人”,政治地位不如进士及第等科举出身人,跻身高级官僚队伍较为困难,大多都下沉在州县官、财务监当官、巡检使等低级、中级差遣。因此,有志之士在荫补得官之后,仍赴科举试。如副宰相韩亿之子综,“荫补将作监主簿,迁大理评事,举进士中第,通判邓州、天华军”;亿之孙宗彦、宗师,皆荫补官后再举进士登第②。 3.军功补授 从军人应军功而授官,为宋代流外补官的一条渠道。 依法,称军功者,谓亲冒矢石,斩获首级,战斗负重伤,击退贼寇解围,运粮守城,修筑关隘,等等③。宋代军功授官为数不少。如南宋宁宗嘉定六年吏部侍郎右选参部使臣中,因军功而得参部注官的达847员,占侍郎右选参部员额总数的5.4%④。 4.吏人出职 宋代官与吏有天壤之别。部分吏人(主要是中央官府与诸州、监司吏胥)虽有机会出职注官,然有限制,“吏职补官至从政郎(从八品)止”⑤。 吏人出职有《年劳补官法》,凡在京百司吏人,经考试律法三道及格者,得补正名,补正名后方理年劳;补正名吏人有限额,“岁以二十人为额”⑥。补正名后,依不同机构之吏,或三年、或四年授勒留官,遇恩泽可缩短为一年便授勒留官;授勒留官后或七年、八年、或五年、六年,则许出官。又有年劳满,“积勤累日”,“大率须及二十余年”出官⑦,则不经授勒留直接出职补外任官。凡吏人出职,免铨试,径注差遣⑧。 其寄禄阶,初授将仕郎(吏人出职初阶,无品),循至修职郎(从八品),关升至从政郎(从八品)止。 5.纳粟买官 北宋景德二年(1005)二月,朝廷堂而皇之下诏“许入谷授官”⑨。自入谷河北边塞一千石授本州助教、文学,至一万石授大理寺丞、供奉官,共分十等。输谷路程由远及近,相应增加进纳之数。此后,纳粟买官就成了一种常制。凡纳粟得官者,称“进纳出身人”,享有赎刑、改转至朝官后许免去色役等权利⑩。北宋前期,已将进纳官列入吏部流内铨选格之内,属“三色人”之一种(11)。南宋嘉定六年吏部四选官名籍共38864员,其中纳粟官出身的为940员,占总数2.4%。此比例已不可忽视。相比较,纳粟官素质是最差的。“国家有三岁进士之外,由特科(特奏名)者多昏耄,补(荫补)进者多骄佚,由杂进(吏人出职等杂流)者多舞文,由鬻爵进(进纳)者多贪污。”(12)“纳粟官”又称“进纳官”。 (二)酬劳制度 酬劳制度,是宋代官吏管理制度中的一个重要组成部分。它包括品、阶、章服、爵、勋、功臣、俸禄、休假、谥号等内容,是以皇帝名义授予命官与吏胥相应的政治地位、荣誉、经济待遇及特权的表征。籍此以保证文武官吏安于职守,孜孜以求仕进通达、效忠皇帝与国家。 宋代的酬劳制度,是比较完备而优厚的。 酬劳制度是中国封建等级社会的产物。它以官品为基本的标尺,将酬劳制度中的各种范畴之等级划分出来,实际上又是官僚队伍中的权力再分配。 1.官品 宋代官品制度有前、后两个阶段之不同。 一、北宋前期,依隋、唐、五代九品正从上下三十阶(一至三品止分正、从,四品至九品,每品分正上、下与从上、下)。元丰改制以后,定为九品正从共十八阶(13)。北宋前期,文散官、武散官各二十九阶,除缺正一品阶外,自从一品以下一阶一品,以此决定文、武官员章服。 本官官品及爵基本上依《唐官品令》。五代仅数官有升降。如尚书令在唐代为正二品、五代升为正一品,则宋代亦为正一品①。此外,勋官十二等,自上柱国正二品至武骑尉从七品上,定有官品②。内命妇有视品,自夫人正一品至尚书内省二十四掌正八品(无从品)③。无品者为流外官。今以北宋英宗治平元年(1064)司马光上《资治通鉴》时所署官衔为例④: 朝散大夫、 右谏议大夫、 权御史中丞 (文散阶从五品下) (正官阶正四品下) (差遣) 充理检使、 上护军、 赐紫金鱼袋臣司马光 (兼差遣) (勋九转视正三品) (不及三品服紫带“赐”字) 北宋神宗元丰五年改定新官品,文、武散官阶取消,其十八阶官品主要载体为寄禄官、正官(职事官),爵、勋、职名、散官亦有品等。无品者为流外官。官品决定章服、官户、流内流外,并关系俸禄行、守、试三等之划分,且以元祐元年副宰相吕大防官衔为例: 中大夫、 守尚书右丞、 上柱国、 (寄禄官正五品) (职事官副相正二品) (勋十二转正二品) 汲郡开国侯、 食邑一千八百户、食实封二百户、 (爵从三品) 赐紫金鱼袋臣吕大防⑤ (寄禄官不及四品服紫带“赐”) 宋代官品表,见下图⑥: 9. 宋代官品变化表

续上表

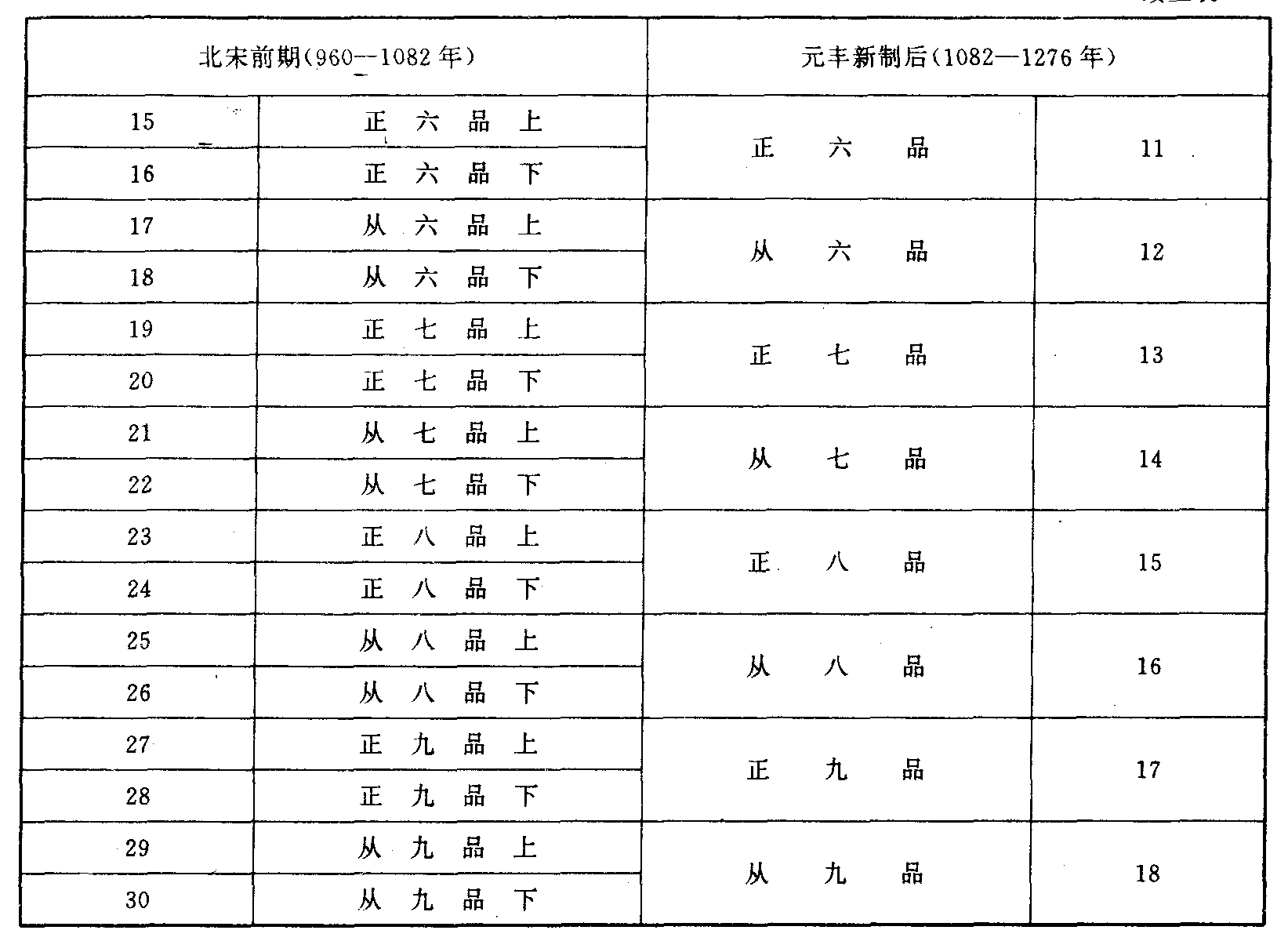

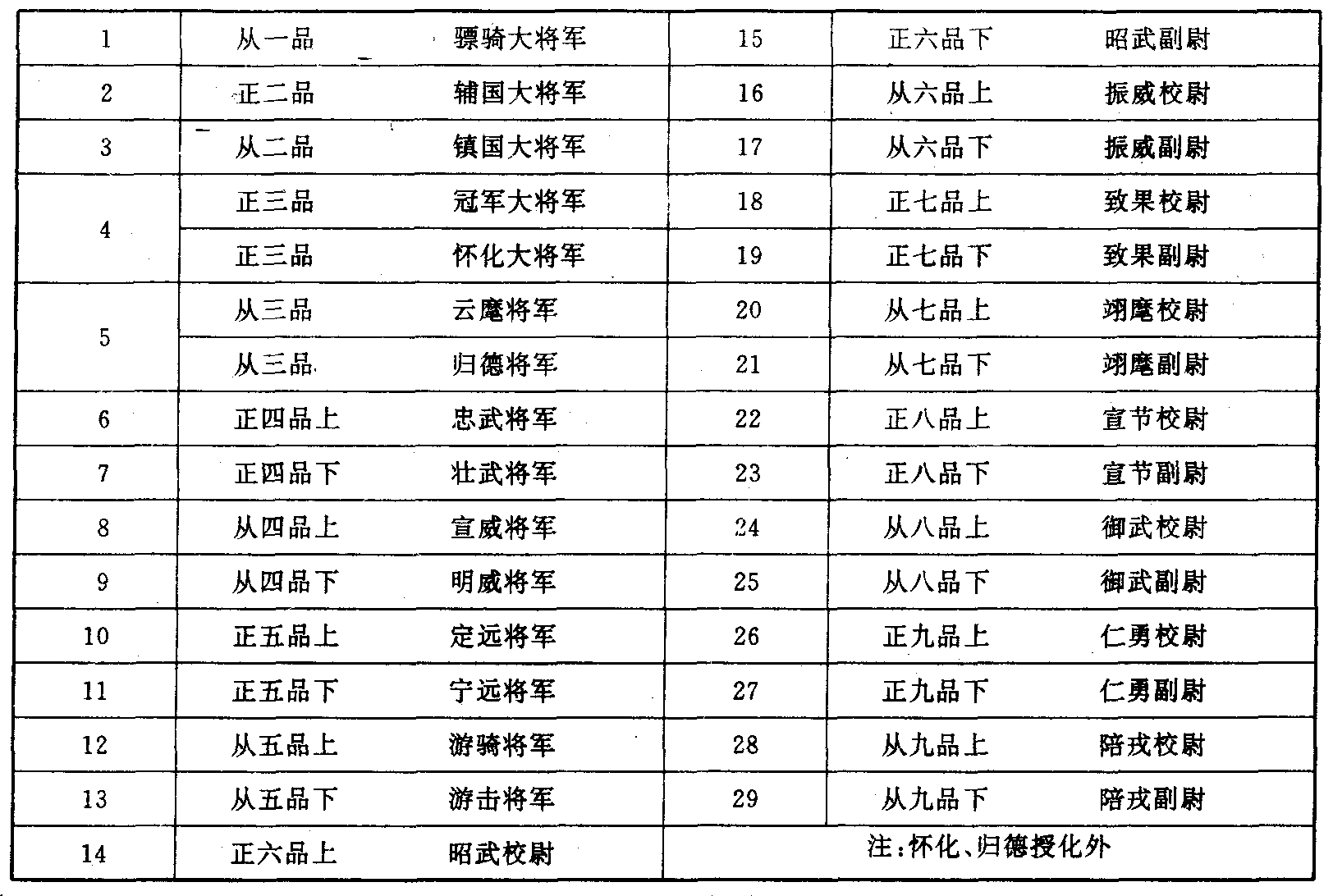

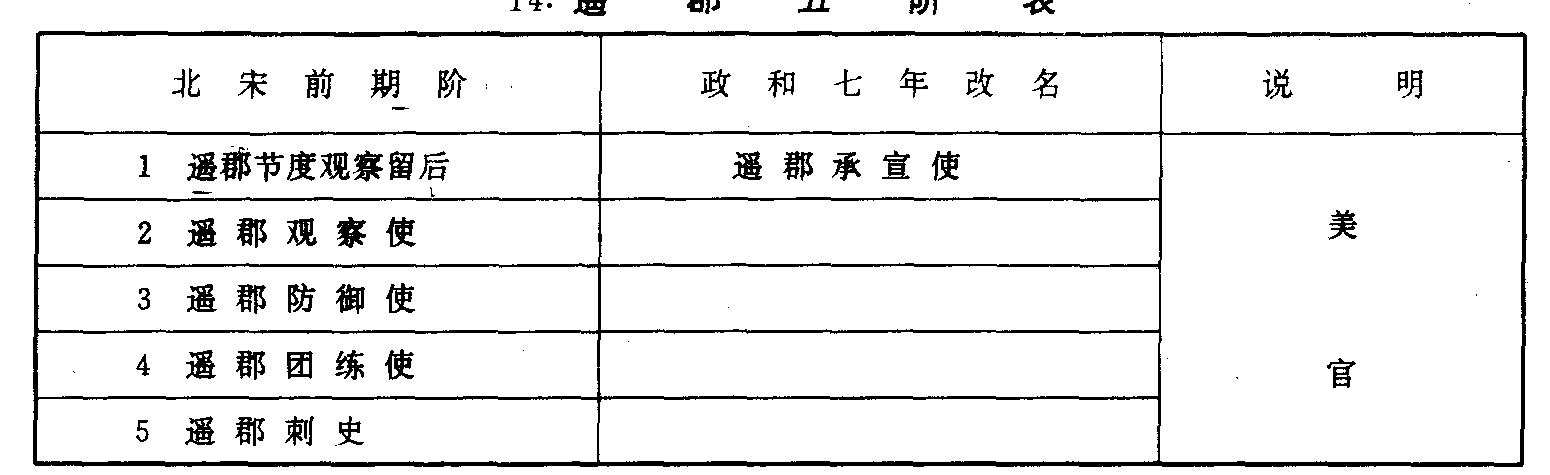

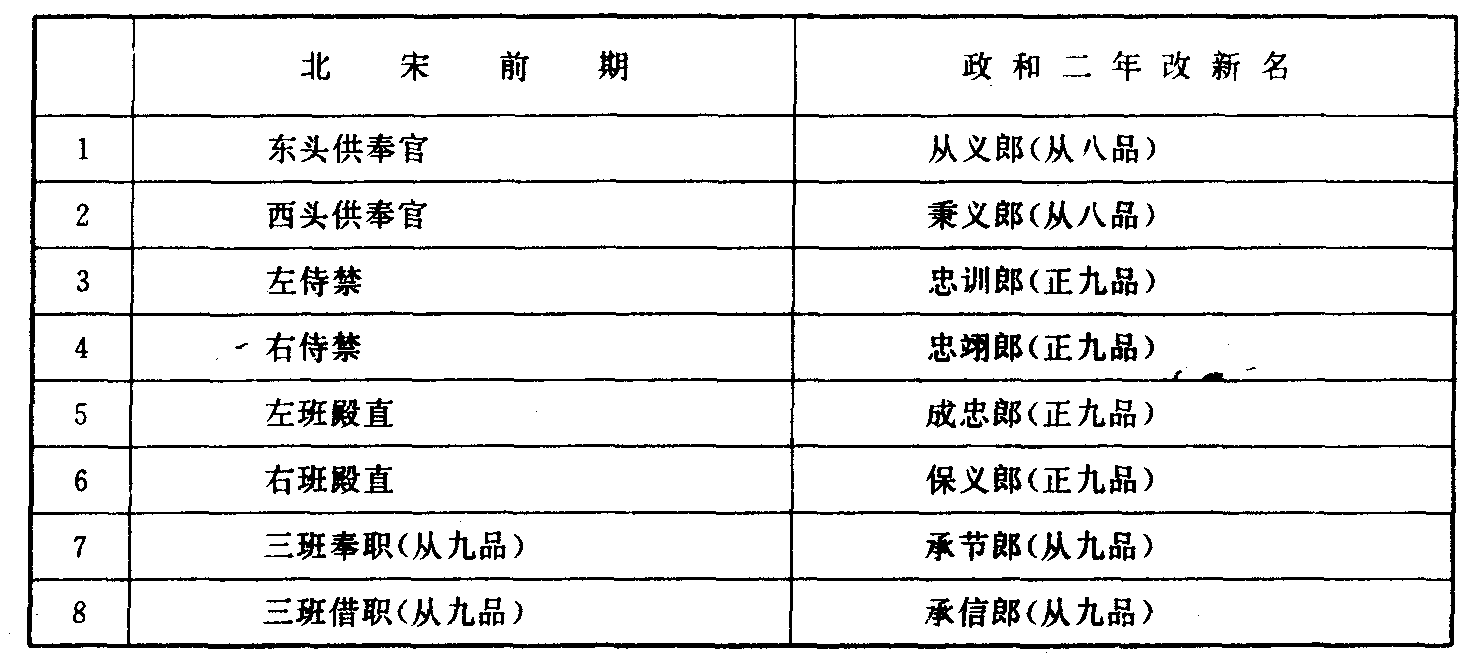

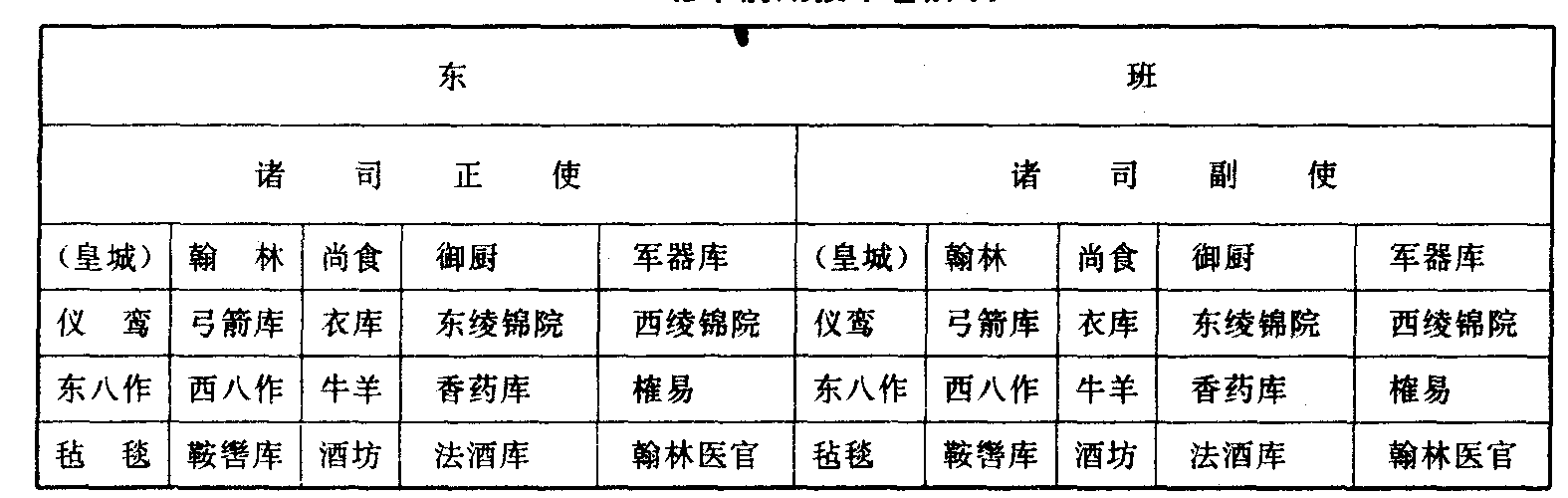

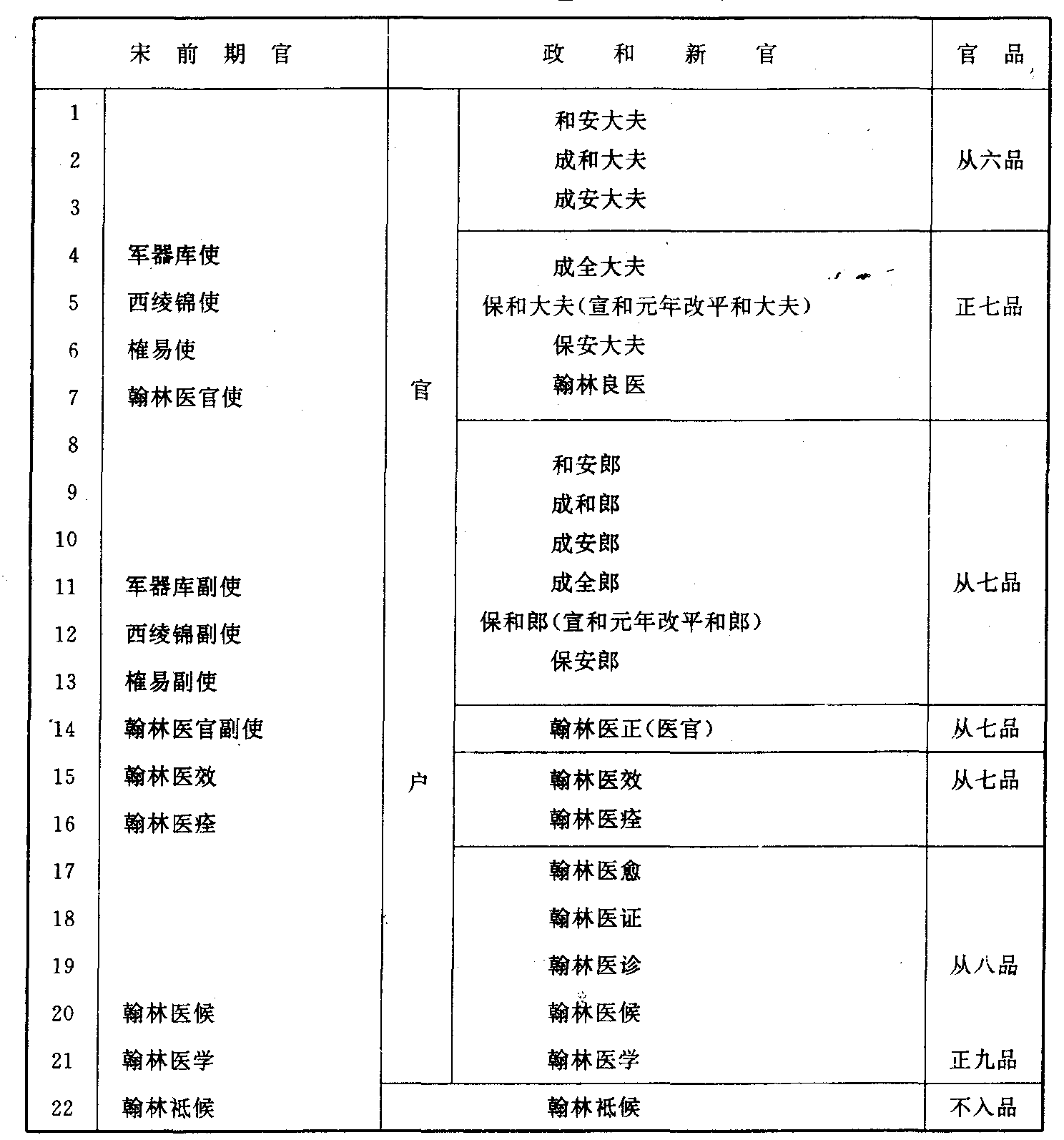

2.阶官 宋代阶官十分复杂。 按种类,先后有散官阶、本官阶、寄禄官阶之别;按官种,又有文、武、内侍、伎术官之分。如果忽视特定的历史阶段和不同的官种,就容易产生官与阶混淆,主与次失序的失误。以《全宋文》卷207《鲁宗道》小传仕历介绍为例: “天禧初为右正言,多所论列,真宗书殿壁曰‘鲁直’。迁户部员外郎,直龙图阁。仁宗天圣初拜右谏议大夫,参知政事。” 小传所据不出《宋史·鲁宗道传》。 但在有所选择地介绍鲁宗道仕历时,出现了轻重失伦、官阶与差遣未别的毛病。 鲁宗道在任右正言(天禧元年为职事官,属特例)后之次年,则兼太子右谕德(职事官),同时,本官阶迁为户部员外郎(属中行员外郎);再次年(天禧三年),职事官与职名分别升为太子左谕德、直龙图阁。乾兴元年(1022,仁宗即位),宗道“迁户部郎中、龙图阁直学士兼侍讲、判吏部流内铨。……还,拜右谏议大夫、参知政事”①。可见,鲁宗道自任右正言后,所掌职事有太子右、左谕德,侍讲,判吏部流内铨、参知政事(副相)。其余户部员外郎、户部郎中、右谏议大夫为本官阶,直龙图阁、龙图阁直学士为职名。“小传”当不可能一一列举,然作者应把握传主在每任上的职事官(差遣)、本官(阶官)、职(如有职名的话)三个范畴,在有重点地列举某任或若干任时,不能随意地或单列本官阶、或单列职名,却忽略掉真正的职掌。 即如上引《鲁宗道》小传所举“迁户部员外郎,直龙图阁”,显然不伦不类,从严谨的科学态度出发,宜改为:“迁户部员外郎、兼太子右谕德。次年,迁左谕德、直龙图阁(按:其本官阶为户部员外郎)。”小传最后一任的署衔是正确的:“拜右谏议大夫、参知政事”,“右谏议大夫”为本官阶,“参知政事”为职事官。 只是因省略了由直龙图阁升为龙图阁直学士的仕历,以致传主在任副相时的职名仍模糊不清,并有可能引致读者误解,仿佛鲁宗道任参政时之职名仍为直龙图阁。 这就属于如何选择传主仕历的主次问题了。 以上所述,无非表明宋代官阶的复杂性与重要性。 为治文史与学文史者不可不察。 (1) 文、武散官阶 文、武散官阶名,皆沿唐之制。 宋文散官阶共二十九阶,自开府仪同三司(从一品)至将仕郎(从九品下)。 太平兴国元年,避太宗光义之讳,改正议大夫为正奉大夫、通议大夫为通奉大夫、朝议大夫为朝奉大夫、朝议郎为朝奉郎、承议郎为承直郎、奉议郎为奉直郎、宣议郎为宣奉郎①。武散官二十九阶,自骠骑大将军(从一品)至陪戎副尉(从九品下)②。凡文散官阶,遇恩,朝散大夫以上加一阶,郎阶以上京朝官每加五阶,选人加一阶。此外,选人特许服绯、紫者(即阶绯阶紫),或加阶至大夫,“人以为荣”③。武散官阶不常用。使相丁忧起复授云麾将军;吏胥衣绯者,授游击将军;门荫授千牛备身,则加陪戎副尉以上。武臣诸司使以上。如使阶高者加金紫光禄大夫;大使臣加银青光禄大夫④。散官阶主要意义,在于关系章服。三品以上服紫,五品以上服绯,六、七品服绿,八、九品服青⑤。其中,开府仪同三司、特进为宰臣加阶,光禄大夫、金紫光禄大夫、银青光禄大夫、正奉大夫为执政加阶⑥。 神宗元丰五年正月二十六日罢文武散官阶。 蕃官带散官阶依旧⑦。 10.北宋前期(960—1082年)文散官表

11.北宋前期(960—1082年)武散官表

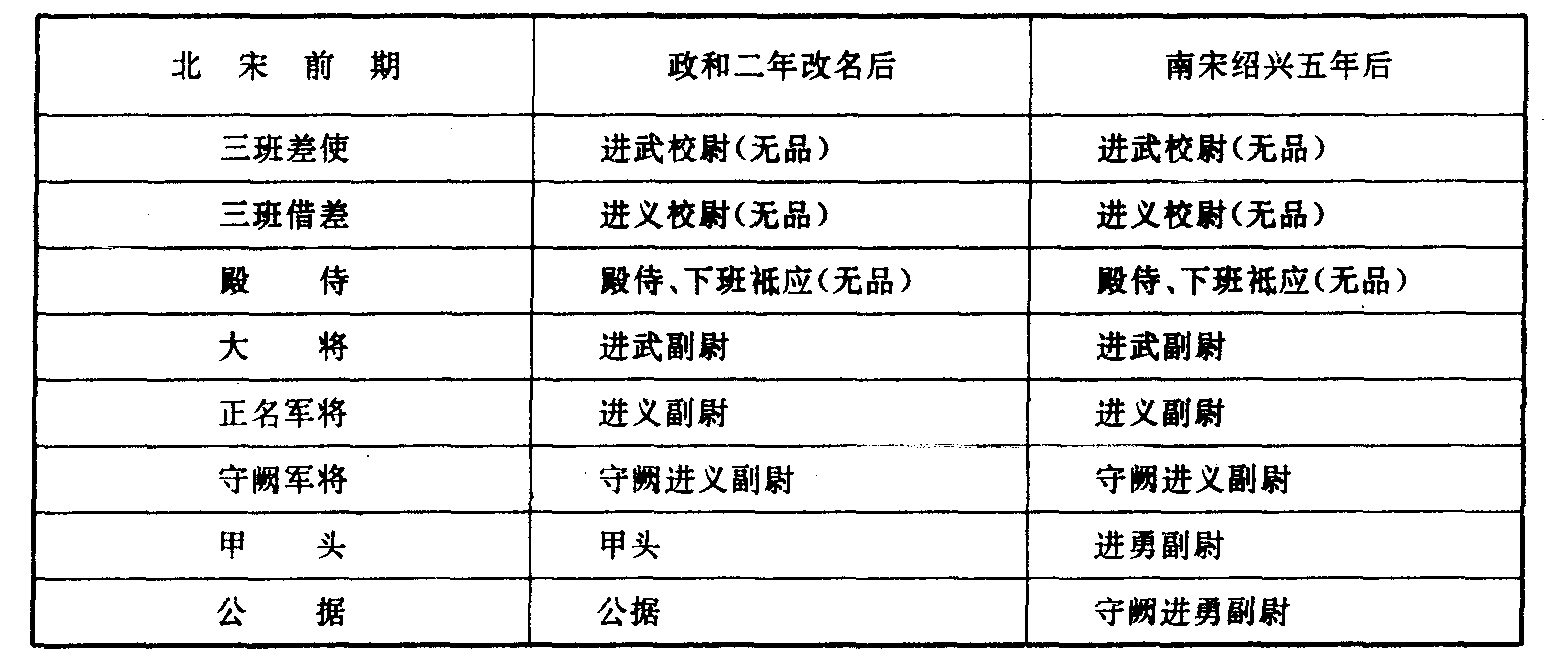

(2)文臣本官阶 北宋前期,官、职、差遣分离,“官”(即正官、本官、唐朝职事官名)起文臣迁转官阶、确定俸禄的作用,所谓“任官者,但常食其俸而已”①。如尚书省诸司郎中(后行、中行、前行郎中)阶,俸禄料钱为三十五千②。北宋前期文臣迁转官阶分京朝官官阶与幕职州县官(选人)官阶两种。京官指著作佐郎、大理寺丞以下,朝官指太子中舍、秘书丞阶以上③。京朝官本官阶自诸寺监主簿至三师,分无出身迁转序列四十二阶,有出身迁转序列三十五阶,此外又有带职与执政、宰相、特旨等区别,如台谏官阶多由特旨迁④。 (见附表8) (3) 文臣寄禄官 北宋神宗元丰三年,制定《元丰寄禄格》二十五阶,以阶易本官阶。 文臣京朝官之俸禄、官品(决定章服)等,从此取决于寄禄官。 新定寄禄阶,自承务郎至开府仪同三司共二十五阶,通直郎(第20阶)以上为升朝官(朝官)。元丰改制后去“京官”之名,但称“承务郎以上”,即自寄禄阶第21阶(宣德郎)至第25阶承务郎五等,俗称沿用京官旧名⑤。寄禄官阶比北宋前期本官阶少了十余阶,迁移太速。于是元祐三年(1088)二月六日始分左、右阶,即将寄禄官金紫光禄大夫、银青光禄大夫、光禄大夫、正议大夫、中散大夫、朝议大夫各分左、右阶⑥。 元祐四年(1089)十一月四日,自朝请大夫至承务郎十四阶分左、右,进士出身人加“左”,余人加“右”,以区别流品。绍圣二年(1095)四月三日,废罢此法,只存朝议、中散、正议、光禄、银青光禄大夫五阶分左、右。徽宗大观二年(1108)三月十五日罢寄禄官分左、右,六月二十七日,左银青光禄大夫去“左”字,右银青光禄大夫改为光禄大夫阶,左光禄大夫改为宣奉大夫,右光禄大夫改为正奉大夫,左正议大夫去“左”字,右正议大夫改为通奉大夫,左中散大夫改称中奉大夫.右中散大夫去“右”字,左朝议大夫去“左”字,右朝议大夫改为奉直大夫①。这样,大观二年新增了宣奉、正奉、通奉、中奉、奉直大夫五阶。南宋绍兴元年(1131)十二月二十二日,寄禄官复分左、右,依元祐四年之制(但新增五阶及通议、太中、中大夫三阶均分左、右)。 文臣有出身人带“左”阶,无出身人带“右”阶,赃罪人既不带“左”,又不带“右”。 淳熙元年(1174)三月一日罢分②。 文臣寄禄官增置及分左、右沿革。 见附表10。 (4) 文臣选人阶 北宋前期通称幕职州县官。幕职州县官,原系唐以来藩镇所辟幕府职事,时称“假板官”,即未真授王命之官。 宋初既收藩镇控制地方之权,幕职州县官通归吏部铨选,称“流内人”、“选人”,由吏部流内铨掌选。幕职州县官分为四等七阶,近于文臣京朝官之本官阶,形成为选人迁转官阶。选人之制较文臣本官阶更为复杂,或止作阶官,而别有差遣,若以京西路某县令为阶官,而任河北路转运司勾当公事差遣;以陕西路某军节度判官为阶官,而任某州州学教授差遣。 或阶官与职事两者合一,如吴充进士及第初授谷熟县主簿(判司簿尉阶,任主簿职事)、范仲淹进士及第为广德军司理参军(判司簿尉阶,任广德军司理参军职事)。故南宋史家讥为“丛杂可笑”③。 选人虽属文臣,但位卑人众,非改官为京官,仕途不能通达,永沉下僚,陷于“选海”,仕进无望。 选人改官则需举主荐状,举主五员,其中一员为监司官,荐状亦称“京削”,五状或称“五削”、“五纸”。 五状圆满称“合尖”。 一个地位卑下、朝中又无人的小官,要获得五举主,亦非易事④。 北宋前期选人四等七阶为:(一)两使职官——(1)三京府判官、留守判官、节察判官;(2)节度掌书记、观察支使、防御判官、团练判官;(3)京府留守推官,节度、观察推官,军事判官。(二)初等职官——(4)防御、团练推官、军事推官,军、监判官。(三)令录——(5)县令、录事参军;(6)试衔知县、知录事参军。(四)判司簿尉——(7)三京军巡判官,司理、司户、司法、户曹、法曹参军,县主簿、县尉。元丰改制,未及改选人阶官名。直至徽宗朝崇宁二年九月二十五日,始改选人七阶官名为:承直郎、儒林郎、文林郎、从事郎、通仕郎、登仕郎、将仕郎⑤。 政和六年十一月,又改通仕郎为从政郎、登仕郎为修职郎、将仕郎为迪功郎,而将通仕郎、登仕郎、将仕郎从选人七阶中划出,另辟为奏补未出官人之阶。南宋绍兴二年二月二十五日选人七阶分左、右,有出身人带“左”,无出身人带“右”,赃罪人不带“左”、“右”,淳熙元年三月一日罢分⑥。 (见附表11、12) (5) 武官阶 宋代武臣寄禄官阶,以徽宗政和二年(1112)九月二十五日颁《改武选官名诏》为界,分前期旧名号与后期新官号两个阶段。但不论新旧名号,武阶由高低几个层次组成不变:正任官、遥郡官、横行官、诸司正使、诸司副使、大使臣、小使臣,以及殿侍以下无品、不系磨勘之杂阶。 政和二年九月改新名之特点在于,把不同层次的武阶,综合成自太尉至承信郎五十二阶(不系磨勘之正任、遥郡与下班祗应以下无品阶未列在五十二阶之内)。南宋绍兴间,作了进一步调整,把诸郎统移置于大夫之下,并增加了无品的武阶进勇副尉、守阙进勇副尉二阶,使杂阶增为八阶;加上有品之五十二阶,总计六十阶⑦。 武阶为武臣与内侍通用。 正任官。 节度使、观察使(称“两使”)、节度观察留后(政和后改称承宣使)、防御使、团练使、刺史为正任官。 正任官不列入常调磨勘,原以待边境立功者,殊不易得,素有“贵品”之称,宗室、大臣、贵官等,特旨得之。正任官与遥郡官相对,俸禄丰厚⑧。 除授正任官时,节度使、节度观察留后系某节度州军额名,如定武军节度使(定州),彰化军节度观察留后(泾州)、奉国军承宣使(明州)。 自观察使至刺史,则止系所除授之州名,如安州观察使(安州为观察州)和州防御使(和州为防御州)、贺州团练使(贺州为团练州)、忠州刺史(忠州为军事州)。 12.正任六阶表

注:(1)此表据《古今合璧事类·后集》卷六三《节使门》、《宋大诏令集》卷一六三《改武选官名诏政和二年九月二十五日》、《宋史·尤袤传》制成。 (2)《庆元条法事类》卷四《官称》所定“正任”为五阶,不包括节度使:但据《宋史·尤袤传》所载,南宋时人仍称“正任六阶”,包括节度使。 遥郡官。 节度观察留后(政和七年改名承宣使)、观察使、防御史、团练使、刺史五阶各兼领诸司使或横行使(政和二年后改为大夫、郎)者,总称“遥郡官”,与正任官一样,无职事,仅表官阶而已。 遥郡位虽次于正任官,但不失“美官”之称。遥郡官特旨方许落阶官升正任。“落阶官”即落去所带诸司使及横行阶。如“中卫大夫、武安军承宣使、神武副军都统制岳飞落阶官,为镇南军承宣使、江西沿江制置使”①。此处岳飞“落阶官”,即指在承宣使带中卫大夫阶上(遥郡承宣使)落去中卫大夫,升为正任承宣使。 横行官。不像诸司使副那样列入武臣磨勘迁转之列而得名,其除授得依特旨。北宋前期横行包括:内客省使、客省使、引进使、四方馆使、东上閤门使、西上閤门使,客省副使、引进副使、东上閤门副使、西上閤门副使②。政和二年九月,横行改名为通侍大夫、正侍大夫、中侍大夫、中亮大夫、中卫大夫、拱卫大夫、左武大夫、右武大夫、中亮郎、中卫郎、左武郎、右武郎。政和二年十一月,增横行拱卫郎阶(在右武郎之上)。政和六年十一月,增宣正大夫、郎,履正大夫、郎,协忠大夫、郎,翊卫大夫、郎,亲卫大夫、郎十阶。 至此,迄南宋,横行使副共为二十五阶,其中横行大夫十三阶为“要官”。 横行也称“横班”③。 (参见附表13) 13.横行阶官名表

注:此表据《职官分纪》卷44《横行》、《宋大诏令集》卷163《改武选官名诏》、《宋史·尤袤传》、《宋会要辑稿·职官》56之39等制作。 14.遥郡五阶表

注:(1)此表据《庆元条法事类》卷四《官称》、《古今合璧事类·后集》卷六二《武阶》、《宋史·尤袤传》制成。 (2) 凡遥郡阶,在正式官衔上的表示方式为:承宣使、观察使、防御使、团练使、刺史各带横行十三阶或诸司正使八阶中任何一阶者。 如绍兴三年岳飞官衔是“中卫大夫、武安军承宣使”。 即为遥郡承宣使;九月十五日落阶官,不再带“中卫大夫”阶官。 便是正任承宣使了。 诸司正使、副使。北宋前期诸司正使有东班、西班之分。西班构成了武臣(及内侍官)迁转官阶序列,共五等二十一资;与之相应,副使也构成了五等二十一资。 副使位在正使之下。 其一为皇城(使、副使);其二为宫苑、左骐骥、右骐骥、内藏库、左藏库(使、副使);其三为东作坊、西作坊、庄宅、六宅、文思(使、副使);其四为内园、洛苑、如京、崇仪、西京左藏库(使、副使);其五为西京作坊、东染院、西染院、礼宾、供备库(使、副使)。诸司正使、副使之迁转,为常调,由磨勘迁转或迁一资、五资,有战功及特旨,一次可迁七资,或由副使对行直升正使。诸使正使带观察留后、观察使、防御使、团练使、刺史为遥郡。徽宗政和二年九月二十五日,改武选官名,诸司正使为大夫、副使为郎,各八阶,共十六阶。 (见附表14、15) 大使臣。关于大使臣的范围,有五种规定,通常以“内殿崇班、内殿承制为大使臣”①。或以敦武郎(原内殿承制)、修武郎(内殿崇班)、閤门祗候为大使臣②。 而广义则以尚书右选所隶大使臣,即修武郎以上至武功大夫(未改名前之内殿崇班、内殿承制、供备库副使以上至皇城使等),通称“尚右大使臣”③。 政和间定官称“武功大夫至修武郎、閤门祗候为大使臣”。 内殿承制(敦武郎,光宗朝后改训武郎)磨勘迁转供备库副使(武翼郎)。三班使臣(即小使臣从义郎以下)带閤职(閤门舍人、閤门祗候)磨勘理五年转内殿崇班,閤门祗候转内殿崇班④。政和二年改武选官名,内殿崇班改为修武郎、内殿承制改为敦武郎。关于大使臣不同称法。 (见附表 16) 小使臣。即三班小使臣,包括东、西头供奉官,左、右侍禁,左、右班殿直,三班奉职,三班借职。政和二年九月二十五日改武选官名,三班小使臣易名为从义郎、秉义郎、忠训郎、忠翊郎、成忠郎、保义郎、承节郎、承信郎。但政和二年九月二十五日诏书中,将敦武郎、修武郎与进武校尉(三班差使)、进义校尉(三班借差)也包括在“小使臣”之列⑤,此系与诸司正使、副使相对通融而言,“敦武郎”与“修武郎”应属大使臣。进武校尉与进义校尉,在《吏部条法》中则属小使臣⑥。小使臣属三班院,元丰改制后归隶吏部侍郎右选,在吏部四选人数仅次于选人(偶或超过选人数)。如北宋徽宗宣和元年(1119)四月,选人为16512人,小使臣为23700余人。南宋绍熙二年(1191)选人12869人,小使臣11315人⑦。 (见小使臣表) 15.小使臣表

注:此表据《职官分纪》卷44《小使臣》、《云麓漫钞》4、《宋会要辑稿·职官》56之43、《庆元条法事类》卷4《官称》等制成。 16.未人流武人杂阶表

注:此表据《宋大诏令集》卷163《改武选官名诏》、《长编》卷245癸亥、卷494辛未,《宋会要辑稿·兵》14之11等制成。 无品杂阶。武臣无品、不入流杂阶,授予初入仕而未出官之武人。有三班差使、三班借差、殿侍、大将、军将(正名军将、守阙军将)、公据、甲头等。政和二年易以新名,改三班差使为进武校尉、三班借差为进义校尉、大将为进武副尉、正名军将为进义副尉、守阙军将为守阙进义副尉,殿侍(在京宗室及外州军祗应之殿侍名不变),下班祗应(非在京宗室及外州军祗应之殿侍改名);南宋绍兴五年改公据为守阙进勇副尉、甲头为进勇副尉①。 大小使臣、诸司使、副迁转见附表17。 凡武官阶,南宋绍兴间统一厘正,郎一律在大夫之下。 (见附表18) (6) 内侍官阶 内侍官阶,在北宋前期,与文武选一样,亦系本官阶,或为内侍两省官,或为官阶任内外差遣。如“入内殿头、高阳关路走马承受公事”(《宋史·宦者·李惟吉》),殿头则系本官阶,走马承受公事为差遣。东、西头供奉官以下,属内侍低级官阶,相当于文臣选人七阶、武臣小使臣八阶。真宗大中祥符二年定为六等:内东头供奉官,内西头供奉官,内侍殿头,内侍高品,内侍高班,内侍黄门②。内侍初补为“小黄门”。又有祗候班祗候殿头、祗候高品、祗候高班内品、祗候内品、贴祗候内品、入内内品等,主要用于失罪叙复之阶③。徽宗政和二年九月二十五日易内侍阶官名,并确定了叙迁之阶十一等:易东头供奉官为供奉官、西头供奉官为左侍禁、殿头为右侍禁、高品为左班殿直、高班为右班殿直,黄门(仍旧),祗候殿头为祗候侍禁、祗候高品为祗候殿直,祗候高班内品为祗候黄门内品,祗候内品(仍旧),贴祗候内品(仍旧)①。 以上内侍官阶,于真宗朝以前无磨勘定格,“唯有功乃迁”,或“奏听旨”。仁宗朝以后定入仕十年(嘉祐六年改入仕三十年)磨勘迁转。自内东、西头供奉官迁至内殿崇班(大使臣),转入武臣阶序列。或特旨升入诸司阶②。如内侍官高为押班以上,则加班官。 班官系内侍高级阶官,它包括:延福宫使(从五品)、景福殿使(从五品)、宣庆使(正六品)、宣政使(正六品)、昭宣使(正六品)。班官非常调,须特旨除授。政和二年九月二十五日,于改武选官时易延福宫使为正侍大夫、景福殿使为中侍大夫,宣庆使与客省使易为中亮大夫,宣政使与引进使易为中卫大夫,昭宣使与四方馆使易为拱卫大夫③。初,内侍官加阶领刺史至观察留后(则遥郡官)止。然至徽宗政宣间,内侍得除节钺或三公官者。 钦宗靖康元年,内侍官称仍复神宗朝以前旧称,罢政和间之新名④。 (参见附表19、20、21) (7) 伎术官阶 北宋时,自皇城使以下至翰林医官正使、副使为东班诸司使、副使,省称东班。宋初,犹有正官(略有职事);其后,以检校官为之;更后则成为武臣带阶。 熙宁以后,东班诸司使、副,除皇城使、副以外,翰林以下三十八阶正使、副使,止授予伎术官,成了伎术官阶。诸司正使正七品、副使从七品。东班三十八阶使、副使名称为:翰林、尚食、御厨、军器库、仪鸾、弓箭库、衣库、东绫锦、西绫锦、东八作、西八作、牛羊、香药库、榷易、毡毯、鞍辔库、酒坊、法酒库、翰林医官使、副使⑤。北宋政和二年九月二十五日,改定伎术官医职自和安大夫至翰林良医、和安郎至翰林医正共十四阶:和安、成和、成安、成全、保和、保安大夫,翰林良医,和安、成和、成安、成全、保和、保安郎,翰林医正。 政和三年三月,立定翰林医效、翰林医痊、翰林医愈、翰林医证、翰林医诊、翰林医候、翰林医学、翰林抵候八阶。至此,立定医职官阶“自和安大夫至翰林祗候共二十二阶”⑥。宣和四年六月定翰林医学以上医官,通理为官户,总称“伎术官”。依宋制,“应伎术官不得与士大夫齿”⑦地位较文、武官为低,非战功及随龙人不得换武职,医官阶迁至和安大夫止,不得转遥郡刺史以上,即不得过从六品(和安大夫)。 属于伎术官的,还有天文官。 北宋前期属司天监,元丰改制后属太史局。 17.北宋前期技术官阶表

注:(1) 此表据《职官分纪》卷44《东西班》、《宋史·职官志》9中华点校本页4031制成。 (2) 皇城使、副不列入伎术官阶。 18.医职官制总论

注:此表据《宋大诏令集》卷163《改武选官名诏》之《医职》、《宋会要·职官》22之35《太医院》及《宋会要·职官》36之95《翰林院》制成。 爵制 爵在上古时期,代表禄位,或与封土相连,或与租税相依。但至唐宋,已变成一种酬劳官员的虚衔,有官品、无俸禄,公侯以下有食邑、食实封,除食实封初每户随月俸给钱25文之外,亦无他给赐①。宋代爵名沿唐五代之制,其等级屡有变化:北宋前期有十二等:王、嗣王、郡王、国公、郡公、开国公、开国郡公、开国县公、开国侯、开国伯、开国子、开国男。神宗朝定为九等:王、郡王、国公、郡公、县公、侯、伯、子、男②。哲宗朝《元祐官品令》为十等:王、嗣王、郡王、国公、郡公、开国县公、开国侯、开国伯、开国子、开国男③。 南宋时为十等:王、嗣王、郡王、国公、开国郡公、开国县公、开国侯、开国伯、开国子、开国男④。 所谓爵,不外乎王、公、侯、伯、子、男六等。王(包括嗣王、郡王)只能封皇室、宗室。宋朝稽汉家故事,“非刘氏不王”,异姓无生封王爵者。即如王安石之封“舒王”,岳飞封“鄂王”,都属死后追封。 徽宗朝赐封童贯为“广阳郡王”,则启封异姓为王之先例,嗣后,南宋生封韩世忠为咸安郡王、张浚为清河郡王等,但仍无异姓生封国王之例。 凡封爵,王、嗣王与国名相连,如秦王廷美,“秦”即“秦国”;“嗣王”,即嗣某国王①。公与国名相连,如益国公周必大。国有大、次、小三等之分。北宋景祐三年(1036)评定三等国名,自赵至唐为大国,自相至凉为次国,自江至润为小国。 其后至南宋又有调整或添入,如凉国由次等国升为大国之等②,带郡名的爵位有郡王、郡公、开国公、开国侯,如“安定郡王”、“天水郡开国公”③、“荥阳郡开国侯”④。开国县公、开国伯、开国子、开国男诸爵位,皆系县名。“盖五等,伯、子、男用县名,至侯则升郡。 如原系吴兴县开国伯,则合云进封吴兴郡开国侯”⑤。 封爵对象,皇子、皇兄弟封国为亲王,亲王之子承嫡者封嗣王。宗室近亲承袭、特旨封郡王、国公、郡公等。文武臣僚,北宋前期,文臣少卿监以上、武臣诸司副使、宗室率府副率以上有封爵。元丰新制,侍从官以上始得开国之封爵,卿监以下不许⑥。 位至宰相直封国公。 授爵同时授食邑,并以增户数为等。丞郎、翰林学士、刺史、大将军以上封爵有食实封。加食邑自二百户为起点,三百户、四百户、五百户、七百户至一千户止,共六等(即每加一次食邑,最高幅度不得过一千户)。 授食邑三百户则始封开国男,五百户以上封开国子,七百户以上封开国伯,一千户以上封开国侯,二千户以上封开国公(郡公、县公)⑦。封爵至开国侯,不再晋升爵级,而听恩旨或因功加赏食邑、食实封,当食邑累增至二千户,则许封开国公,食邑过万户则进爵国公,宰相直封国公。按《司封格》常制,大臣封爵至国公封顶。生封文武臣僚郡王之类已属“滥赏”。凡食邑皆虚封。至于食实封,南宋理宗朝以前有俸给,则每食实封一户,随月俸增给二十五文钱。加食实封,自一百户至六百户分六等(则一次最多加六百户)。待制以上加食实封一百户、食邑三百户,直学士以上加食实封二百户、食邑五百户,降麻官加食实封三百户、食邑七百户,宰相每加食实封四百户、食邑千户。宋制,凡加食邑一千五百户以上,始加食实封。特旨、特例除外⑧。如岳飞初封爵加食邑,则属“特封”,“清远军节度使、湖北路荆襄潭州制置使,特封武昌县开国子、食邑五百户、食实封二百户”⑨。南宋时,执政官加食邑至一千二百户,则加食实封。如淳熙七年(1180),管城县开国伯、食邑八百户周必大升为参知政事,则“进封荥阳郡开国侯,加食邑四百户、食实封一百户”⑩。 (见附表22、23、24) 勋 作为酬赏勤劳之秩阶——勋,源于北朝西魏之柱国。唐初定勋级十二转:上柱国、柱国、上护军、护军、上轻车都尉、轻车都尉、上骑都尉、骑都尉、骁骑尉、飞骑尉、云骑尉、武骑尉(11)。五代授勋颇滥,初叙勋即授柱国。北宋沿袭唐之勋级,而叙授之制自有制度。北宋淳化元年(990)正月十九日,定文臣京官、幕职州县官始授武骑尉,朝官始授骑都尉,然后历阶而升;此年以后不许用勋赎刑。 武臣三班小使臣、军员、吏职自武骑尉,内殿崇班以上初授骑都尉。二府、武臣正任官以上,骑都尉以上遇恩双转(12)。宗室加勋自武骑尉始。神宗元丰三年九月,定臣僚经恩加勋至上柱国,待制以上许加食实封;三司副使、知杂侍御史以上勋转至上柱国许加食邑。元丰六年十二月,文武升朝官(通直郎、修武郎以上)初授依宗室法,自勋级最低一转——武骑尉始。徽宗政和三年(1113)二月八日罢文臣带勋,十九日罢武臣带勋。仅存蕃官、蕃兵或授之。南宋后期,唯安南等国加上柱国、南丹州加武骑尉。 勋,通常止为虚衔,既无职事,又无俸钱。南宋初宋金战争时,曾拟置“带勋钱”,以刺激官兵立功,未行(13)。 19.勋转表

注:本表据《宋会要·职官》10之18《勋官》、《十朝纲要》卷17、《长编》卷31丙申、《宋史·职官志》9《勋》等制成。 功臣 赐名“功臣”之号,作为对文武臣僚赴难效忠的嘉奖,始于唐德宗兴元元年(784)。 至唐僖宗、昭宗时,功臣号成了将相例加美名①。宋代沿唐制,宰相、枢密使初拜,必赐功臣号。参知政事、枢密副使遇恩赐之。刺史以上正任官,勋高者或得赐功臣号。此外,皇子、皇亲及禁军诸班直将校或加赐。宰相初加六字,续加二字;禁军诸班将校初加二字,续加改名而已,不过二字。 功臣号分三类,二府大臣为“推忠”、“协谋”、“同德”等一类,皇子、外臣、文武臣僚为“推诚”、“保德”、“翊戴”等一类②,禁军将校为“拱卫”、“翊卫”等一类。例如宰相名号: 推忠协谋佐理功臣、金紫光禄大夫、行尚书户部侍郎、同中书门下平章事、集贤殿大学士、监修国史、上柱国、东平郡开国公、食邑三千三百户、食实封一千二百户吕夷简③。 又如皇亲加功臣号: 推诚协恭保顺同德崇仁宣忠亮节守正翊戴功臣、开府仪同三司、守太师、尚书令、兼中书令、行雍州牧、兼兴元牧、上柱国、楚王、食邑二万二千五百户、食实封八千二百户、赐剑履上殿、诏书不名元佐④。 北宋神宗元丰元年十一月罢文武臣带功臣号。 南宋绍兴元年四月复功臣号,“应能决胜强敌,恢复境土,并降制特赐。”此举但为适应抗金斗争之需,宠赐大将,如赏淮阳之捷,赐京东、淮南东路宣抚处置使韩世忠以“扬武翊运”功臣号。 功臣纯系美名,但享有载入国史之殊荣⑤。 20.功臣号表

注:此表据《职官分纪》卷49《功臣》、《宋史·职官志》9《功臣》,《却扫编》卷中、《宋会要·礼》59之21至26等制成。 俸禄之制 宋代俸禄制度繁杂,变化较多。它是职官制度中重要内容,更是酬劳制度的核心部分。从横向考察,宋代禄制包括俸禄的名色、等级、支付方式等;从纵向考察,主要是了解宋代禄制的沿革变迁及与前朝比较有何特点。 ① 宋代俸禄制度的分期 按两宋禄制的变迁情况,大体上可划分为三个时期: a.北宋前期,以本官为主的四十一等禄制的确立。宋初俸禄,沿袭五代之制。“士大夫俸入甚微,簿、尉月给三贯五百七十而已,县令不满十千,而三分之二又复折支茶、盐、酒等,所入能几何?所幸物价甚廉,粗给妻孥,未经冻馁,然艰窘甚矣。”唯其如此,“责以廉隅,斯亦难矣”①。宋太祖思有所改革,遂下省官益俸诏,“自是以来,禄秩每从优厚”②。于是乾德四年(966),有州县官《复置俸户诏》、开宝四年(971)有《幕职官置俸户诏》,将州县幕职官月俸分摊给俸户,每一贯俸钱,由二俸户逐月各输500文,以此类推,从而保证亲民官之禄足以代耕,“既责其清节,宜示以优厚”③。 太宗继续执行“益俸”政策,取消文武官折支俸钱扣除20%的比例,以100%“实价”支付;幕职州县官月俸由三分之二折色改为现钱与折色对半;京官三十个月满任后继续给俸;致仕官始给半俸等等④。至真宗大中祥符元年,制定内侍官月俸,自黄门一贯半至东西头供奉官七贯半五等。五年,制定文武职官月俸自三师三公120贯至侍禁4贯22等⑤。大中祥符定百官俸,是一次全国性的增加俸料钱,如三师、三公、东宫三师、仆射各增20贯,三司使、御史大夫、六尚书、御史中丞、两省侍郎、太常、宗正卿、内客省使、诸卫上将军各增10贯,朝官、诸司使、副各增3千,京官、大使臣各增2千,横班诸司各增5千,小使臣增1500文或1千⑥。 至宋仁宗,即将历朝尤其是乾兴以来增奉“更革”固定下来,编著《嘉祐禄令》,确定了自节度使400千、宰相300千至岳渎庙令10千、郢州内品0.3千共41等的禄制⑦。嘉祐二年(1057)十月一日,由三司使张方平等新编《嘉祐禄令》颁行⑧,标志着中国封建社会禄制史上的重要转折,它正式地完成了由唐以前按官品定俸禄向按本官定俸禄的转变,俸禄并确定以现钱为核心、辅以衣物、禄粟等实物及职田的新型支付方式。如节度使月俸料钱400千,月给禄粟150石、元随衣粮50人、岁给盐7石。宰相、枢密使月俸:料钱300千,衣赐春、冬服绫各20匹、绢各30匹,冬绵100两;月给禄粟各100石,随身衣粮70人,薪1200束;岁给炭,自二月至九月月给100秤,自十月至来年正月月给200秤;盐7石;月给纸,并供给马料等。 不满三千户县县令月俸料钱10千,无衣物,禄粟月给三石,职田四顷①。 b.元丰新禄制为中心的第二时期。 宋代禄制,发展到神宗元丰三年九月十六日,详定官制所上以阶易官《寄禄新格》,史称《元丰寄禄格》②,改依本官定禄为依寄禄官定禄(武臣至政和改名),同时新创职事官职钱(在京),与外任官职田并存。 这样,就形成了以寄禄官请给为本俸(基本俸料)、职钱为辅的双轨俸给制;职事官职钱分“行”、“守”、“试”三等,以寄禄官官品高下为准,凡寄禄官比职事官高一品以上,为“行”;同品,不带“行、守、试”,职钱与“行”同等;低一品者为“守”;低二品以下为“试”③。 如苏辙“朝奉郎、试户部侍郎”④,朝奉郎为正七品,户部侍郎为从三品,寄禄官低于职事官二品以下,故职事官户部侍郎之前加“试”,支“试户部侍郎”职钱45千(按:行户部侍郎55千、守户部侍郎50千);同时,苏辙又支寄禄官朝奉郎请受:月料钱30千,衣赐春、冬绢各13匹,春罗1匹,冬绵30两。 《元丰寄禄格》所定禄阶自开府仪同三司(使相)至承务郎为24阶⑤。元祐三年,正任官分大郡、次郡,初除次郡,减俸四分之一;节度使减俸5万(50贯)。元祐四年(1089)罢寄职钱分“行、守、试”三等,一律以“守”等支取。对俸禄略行缩减。然过了六年,至绍圣二年(1095)六月,朝论以为元祐“俸禄减损不多,有亏朝廷优异〔士大夫〕之礼”,又恢复元丰新禄制⑥。徽宗朝遵元丰禄制,但新创贴职钱,即内外官凡带直阁以上至学士职名者,一律另给贴职钱(旧有添支,为数不多),大幅度地提高有学术地位文臣的俸禄,以缩小学士与节度使等武臣正任官高俸禄的差距,贴职钱自观文殿大学士100贯至直龙图阁10贯,分9等;另给在京供职米麦,自大学士至待制50石至25石共四等。大观二年(1108)五月十三日施行,至宣和三年(1121)六月十一日罢,仍复元丰给添支钱(自30贯至10贯三等、米面8石、5石两等)⑦。 徽宗崇宁间,权臣蔡京当政,于寄禄官、职钱之外,又增供给、食料等钱,“视元丰制禄之法增倍矣”⑧。 政和间,武选官、选人阶改名为寄禄官。 c.南宋俸禄之制为第三个时期。这一时期禄制,以寄禄官为本俸、辅以职事官寄职钱的元丰禄制不变,参用《嘉祐禄令》、政和之武选官、选人改名,“少所增损”。 唯建炎初曾权减三分之一,孝宗隆兴、宁宗开禧用兵,百官“自陈损半”,皆因用兵权宜之计。绍兴九年正月,颁布施行重加修订的《绍兴重修禄秩敕令格》。南宋于寄禄本俸、职事官寄职钱外,内外官有添支料钱、职事官有职食、厨食钱,书局纂修者有折食钱,在京厘务官有添支钱、添支米,选人、使臣无职田者有茶汤钱等,名目颇多⑨。 宋初,“天下吏人素无常禄,以受赇为生,往往致富。熙宁三年,始制天下吏禄”⑩。神宗熙宁三年(1070)八月二十七日,立定《仓法》,设重法以杜绝吏人请托受贿之弊,自政府百司以至诸州胥吏,“皆赋以禄”(11)。 元丰八年八月,定吏人兼局,除照付本职请给之外,兼局虽多,止许给一处兼职添给钱。 南宋州县吏无禄(12)。 ② 宋代俸禄的分类 最基本,可划分为请受、添给两大类。请受,又称请给、本俸,包括料钱、衣粮。北宋前期,由本官决定;元丰改制以后,由寄禄官决定。添给,其名色不一,有添支(增给)、职钱、贴职钱、折食钱、茶汤钱、雪寒钱、元随傔人衣粮与餐钱、厨食钱、薪、菜、盐、炭、纸、马料、驿券,茶酒、厨料、公使钱,等等,按地位高下、职务之不同,随时而定、随分而给,总称“添给”,即本俸之外补贴。 添给中,重头有公用钱、职田、给券(驿券、仓券、馆券,途中补贴吃、住),元丰新制后之职钱、贴职钱等。公用钱等差悬殊,节度使兼使相月给公用钱高达2万贯;正任官自节度使至刺史,1万贯至500贯不等。亦有不给者。文武升朝官知州、各路监司、帅司及边地要塞带兵官,也是给公用钱,可供长吏或统兵长官自行支配,如用于犒设往来官员酒食之费。 或“随月给受,如禄奉焉”,或岁给。 京师刑法及烦剧官司也给公用钱,供本司官吏“充公用钱”。 南宋建炎二年三月七日,定诸路帅臣供给每月不得过250贯,提举茶盐公事、知州、通判不得过150贯。 如违制搞非法贸易,以“坐赃论”①。职田,主要授给外任之地方官。如庆历中,限定职田数,自都督州知州20顷至不满五千户县令2顷,各有等差②。元丰改制后职事官有职钱,或称“寄职钱”,此为准本俸,属职事官大宗收入,分行、守、试三等。如翰林学士,除月支寄禄官请受(料钱、衣粮)外,职钱50贯,杂项添支尚有每日支酒5升。 宰相、枢密使添支更多,有随身衣粮钱、马料钱,薪、炭、盐、纸等日常生活用品,十分优厚。至于撰修《册府元龟》每月补添30贯,大理寺卿添支食钱15贯、大理寺监门官给茶汤钱7贯等等,随时而给,不胜枚举③。 ③ 俸料支付的方式 宋代俸禄,无论请受或添支,均以货币(现钱,即铜、铁钱)为主。请受(本俸)中有衣赐系给绢、绫、罗、丝绵,禄粟给米、麦,按春、冬季发给。职田,北宋时多收租,南宋时,多折合成钱或米斛,由逐路于月俸外拨给④。 月支料钱,因铜钱紧缺,往往按一定比例折支实物,或以三分之二支现钱、三分之一折色它物,或以三分之二折支实物,三分之一支现钱。因此全支现钱,被看作是优待。如景德三年五月,诏国子监学官料钱全支现钱,作为朝廷重视办学的一个姿态⑤。 月俸的支付手续,通常由粮料院依法式批给文武百官请给券历(月俸簿),写明某官员合得料钱、职钱或贴职钱、厨食钱、折食钱、酒、茶汤钱等名色与数目,然后交由诸司专勾司(南宋称审计司)依禄令法式审核项目、数目,如有不当,即行纠正。 经审计司勘验之券历须关会太府寺后交给官员,官员即持此券历于规定请领时间(一般在月初)赴指定仓库领取。如遇郊祀大礼赏赐,则先发券历、支领,后审验。至于州县,由所在州府粮料院批勘,而判勾(审计)则委州、府通判施行,通判审验粮料院批历无违法妄支官物及其它出入差错之后,方许官吏凭请券历支取月俸⑥。 分司官、致仕官、贬降官团练副使,并支半俸⑦。祠禄官依资序降二等支⑧。南宋时又有“借减”、“真俸”等不同支付方式。所谓“借减”,即非全支,如正任官,在孝宗朝,非特旨,“多是借减”,按禄格,节度使月钱400贯,却只支200贯;米150石,只支20石。若“特给全俸(全支)”,只是于借减中不复减少。除非“特与全支本色真俸”,“特与全支本色”,方能如格支付⑨。 官吏请长假,至一百天,则停俸。任满即“住给俸料”。 俸禄许“借支”(预支),发放时扣除⑩。 ④ 宋代俸禄制度的特点 宋代禄制,较为完备周密,并具有如下明显的特点:其一,改唐朝由官品决定俸禄为寄禄官(北宋前期为本官)决定俸禄。 唐朝贞观俸令、开元禄令,均依品定禄米、俸料,如一品官禄米700石,俸料8千、食料1800文、杂用1200文、防阁15千,通计共26千。此即唐人所谓“国家依品制俸,一品月俸三十千,职田禄米大约不过千石”之由来(11)。 宋代官“不计资品,任官者但常食其俸而已”、“官以寓禄秩、叙位著”(12),北宋仁宗《嘉祐禄令》41等,即依本官制定禄等。 及元丰改制,寄禄官决定请给(料钱、衣赐)、职事官决定职钱,官品只起衡量两者高下等差作用。 其二,宋代皇帝所定优待士大夫的国策,体现在禄制上,就是采取“益俸”政策,俸禄给赐优厚。 自宋太祖降省官益俸之诏,定添支之制,太宗增食俸之给,咸平定职田之制,嘉祐定禄令之格,都是围绕着“夫厚禄食者,盖欲耸其廉节”,即禄丰以养廉,以减少唐末五代以来官吏刻剥百姓而加剧社会矛盾这个宗旨。 统治者在《幕职官置俸户诏》中,直言不讳地说:“吏不廉,则政治削;禄不充,则饥寒迫;所以渔夺小利,蠢耗下民,由兹而作矣。”①《嘉祐禄令》所定本官请给之外,又有差遣增给,其俸禄收入明显比前代优厚②。 至于元丰改制后的新禄制,又“视嘉祐禄制为优。至崇宁间,蔡京秉政,贪鄙者在位,于寄禄官俸钱、职事官职钱之外,复增供给食料。既请仆射之俸,又请司空之俸,其余侍从钱米皆支本色,执政皆然。其视元丰制禄又增矣”③。南渡以后,用兵之际,或减俸禄之数,但皆属权宜,为时甚短。南宋史家说:“中兴百年,虽非复升平之旧入,然国朝之待臣甚厚、养吏甚优,此士大夫一命以上,皆乐于为用,盖有以养其身而固其心也”④。 或谓南宋宁宗朝时,俸禄已“七八倍于”北宋⑤。虽然,其间不能不扣除物价上涨的因素。但从总体分析,两宋俸禄呈现出益俸、优厚的总趋势,是无可置疑的。清朝史家赵翼在纵览历朝禄制之后,特别指出宋制禄之厚:“其待士大夫可谓厚矣!唯其给赐优裕,故入仕者不复以身家为虑,各自勉其治行。观于真、仁、英诸朝,名臣辈出,吏治循良。及有事之秋,犹多慷慨报国,绍兴之支撑半壁,德祐之毕命疆场,历代以来捐躯捐国者,唯宋末独多。”⑥ 其三,俸禄高低差距悬殊。以《嘉祐禄令》41等为例,最高等节度使,料钱400千,最低等内侍郢、唐、复州内品0.3千,其余且不计,仅料钱则已相差133倍!官与吏差别更为悬殊。地方长吏除本俸、职钱等之外,尚有公用钱。而吏人“壉给不均”,州县吏“无常俸”,还得筹备过境官员迎来送往、食宿赏游之开支,备办县令、县官日用灯烛、薪柴之具,及生日送礼。备受痛楚。只有“蚕食百姓而已”。因此,宋代稍有资产之人,宁为百姓、不肯为吏⑦。 这也反映了封建社会贵以凌贱的森严等级制。 其四,特殊优宠宗室。宋代对宗室干政严以防范,然在物质待遇上,却十分优宠,大大超过文、武百官的俸禄数。如真宗大中祥符四年,皇侄以下要求出任地方官,真宗不许,宁可增俸,从初授阶官俸30千增至50千,再增至70千。相比之下,文臣初入仕为初等幕职官,料钱止7千,高下差10倍⑧。宗室虽不掌事,然襁褓中或幼冲之年,即授予环卫官、遥郡、正任官之类,凡皇子出阁(18岁)即封王。环卫、正任官之俸禄均已高。而皇子又另有特殊规定,如环卫上将军,料钱60贯,皇子充诸卫上将军即为200千⑨。 俸禄之外,宗室之公使钱,更是耗以巨资。如亲王岁给公使钱,高达5万贯,少亦给5千贯、6千贯。郡王初阶,公使钱2千贯。此外还有添支钱,多者3千贯。宗室俸禄开支,占据了京师文官、武官、宗室三位中之第二位。以熙宁元年统计,京师百官月俸4万余贯、宗室7万余贯、诸军11万贯(以上均不含公使钱)。 可见宗室俸禄之优宠,何止数倍于文武百官?⑩ (见附表27) (三)磨勘考课制度 宋代文武官员通过各种途径入仕之后,其在仕途中之进退升降、荣衰沉浮,主要取决于有司的差注除授、磨勘考课管理制度。 立国之初,沿五代旧制,三年一郊肆赦,文武官例得迁转官秩,任内未满二载者,散官加五阶,或得勋、爵、食邑,无数年磨勘之法①。 太宗淳化三年,始置磨勘京朝官院、磨勘幕职州县官院,“自是考绩之司,各有条制矣”②。 次年,言者以“磨勘之名,非典训”,磨勘京朝官院改为审官院,磨勘幕职州县官院改为考课院(后并归流内铨)③。凡中外之任,均发给印纸、历子,用以登记考任内政绩、过失与举主姓名,不得遗漏,候任满赴所隶铨曹(或审官院、流内铨之类)磨勘,定其考等而升、黜④。 至真宗咸平四年(1011)四月,“罢郊恩迁官,行磨勘京朝官法”。 具有宋代特色的官员“考绩法”——磨勘法确立⑤。磨勘法,系选人磨勘改官、文武官磨勘迁秩的制度,主要决定官员的寄禄官等级(直接与俸禄、位遇挂钩)。 磨勘法,既承继了唐、五代稽核官员任内功过的传统考课形式,又有侧重于按规定年限审查资历为主的新型考课方式。所谓“率以法计其历任岁月、功过而序迁之”。事实上,磨勘中最起作用的已不是治绩,而是资历,范仲淹一针见血地指出:“今文资三年一迁,武职五年一迁,谓之磨勘。”⑥ 磨勘,意味着有升迁的机会。因此,何种官应磨勘之格、历多少年磨勘一次,均有条令规定。如内侍官、技术官、未改官前之选人、吏胥均无磨勘法。 仁宗嘉祐六年(1061)十月,始定内侍官入仕三十年后理磨勘的定格。 神宗熙宁八年(1075)六月始诏“翰林医官使、副使,有五年一磨勘”⑦。 此外,高级官阶无磨勘法,如横行官、正任官;而文臣京官磨勘至前行郎中、待制以上磨勘至左、右谏议大夫止;元丰新制文臣通议大夫以上无磨勘法,均须听旨除授,等等⑧。 磨勘应格之文武官,并有年限规定。真宗咸平五年立磨勘法,文臣京朝官任及五年、武臣七年无赃私罪听磨勘。景德四年(1007)后,定京朝官三年、武臣五年一磨勘。治平三年(1066)九月,文臣京朝官改四岁一磨勘。武臣皇城使以上七年理磨勘。使臣五年一磨勘未变。并立定止法:京官四年磨勘、迁至前行郎中阶止,待制以上侍从官六年,迁至谏议大夫阶止⑨。 选人磨勘年限,于大中祥符三年正月立定“须三任六考”。 南宋绍兴四年,统一用新改定的文武选官名作了规定:文臣京官承务郎以上四年磨勘,转至奉直、朝议、中散大夫止,朝议、奉直大夫及特恩人以八十员为额;中奉大夫(绍兴八年添入中大夫)者七年,通议大夫止。武臣大使臣修武郎(朝官)至武德大夫五年,武功大夫七年,转遥郡刺史以后十年,至遥郡防御使止。 纳粟官磨勘至从义郎(其上之阶为修武郎)止,吏人出官磨勘至训武郎(其下之阶为修武郎),三省人吏转至朝请大夫止,内侍官至武功郎止,医官至和安大夫止,太史局官至春官大夫止,横行官非战功不得除授⑩。 主持磨勘的机构不一,文臣京朝官的磨勘由审官院(熙宁时改为审官东院),幕职州县官磨勘改官由流内铨,武臣小使臣归三班院,大使臣以上归枢密院(熙宁后归审官西院)。元丰五年行新官制,审官东院改为吏部尚书左选、流内铨改吏部侍郎左选、审官西院改为吏部尚书右选,三班院改为侍郎右选。磨勘法,“率以法计其岁月、功过”(11)。磨勘“岁月、功过”,主要通过磨勘应格官员的解由、批书印纸、家状、未经磨勘所授告敕宣札等文书有无漏落、是否合法式,经勘验,“有文字未到未圆之人,行下取索”(12)。磨勘以上文书,重点在审核磨勘资格(考任数、系何官阶等)、批书印纸所反映的治绩、举主(主要是选人改官举主)数与条件能否收使,如上述事节已圆,即许放行,以待引见皇帝临轩黜陟。 仁宗嘉祐之后,京朝官磨勘迁转概不引见,选人磨勘改官仍需引见。神宗元丰时,五日一引,每甲(批)三人,每年经引见改官不过140人①。皇帝一一接见来自下层待改官的选人,重视士人平进之路的公平竞争,抑制达官贵人子弟的攀援请托、升擢孤寒清俊之士,是值得称道的。 宋代磨勘考课制度,重资历而不重门阀、重岁月而不重才能,以勘验官员簿籍档案与举主保明作为主要考核手段,在防范任人唯亲、门阀政治方面起了积极作用。 但是,以资格压抑人才,勘簿吏胥“得以司升沉之权”,也留下了无法克服的弊病②。 至于不入磨勘之列的高官,皆须听旨除授,或因功赏,或拜宰执大臣,亦有成例。 如改官制之前,拜宰相、枢密使,不经磨勘,其寄禄官即迁为六部侍郎(在左、右谏大夫之上),同知枢密院、知枢密院、参知政事必迁左、右谏议大夫,三司使必迁给事中(在谏议大夫之上),权御史中丞迁左、右谏大夫。元丰改制后,拜相则除太中大夫(旧左、右谏议大夫)、执政官则除寄禄官中大夫(旧秘书监)。 政和后,拜相时寄禄官有径迁特进者③。 (四)注授差遣制度 任官,除授官职,本是一回事。可是到了宋代,官为寄禄官,职为职名,注授差遣方有职守。秦汉以来的“任官”之本义——除授职事官,已不复存在,遂出现了“注授差遣”这一新的术语。 直至神宗元丰五年行新官制,官与职事吻合,有职事之官称“职事官”,但差遣之名沿用不废,除授职事官或称“注官”、“注差遣”、“差注”、“选注”④。 差注方式 主要有三:一、皇帝直接降旨,如“台官必由中旨”⑤;二、堂除(包括宣授),即径由中书门下(元丰改制后三省)除授者,及枢密院专差员阙(职事官自左、右金吾街仗司以上)宣授者;三、铨选,即北宋前期之铨曹四选(审官东院、审官西院、流内铨、三班院),元丰改制后之吏部四选(尚书左、右选,侍郎左、右选)。堂除以待“不次之举”,铨选以待“平进之士”⑥。至于立皇太子、皇后,除拜宰相官、任命御史台官等,必出自皇帝亲擢,旨在大权独揽,不言而喻。 此外还有帅府辟署的辟差(版授、借补),依朝旨、条制规定的高级官员荐举,边远转运司的定差等。 凡堂除、铨选,皆有定员,称“员阙”或“官额”,即编制。属堂除的编制,为堂除阙、堂阙;属铨司铨选注授者为“选阙”,元丰改制后多称“部阙”。辟差有“辟阙”、荐举有“荐举阙”、定差有“定差阙”,此三阙通称“注阙”。嘉泰三年八月尚书都省批下吏部文书称:“其转运司定差,自不当用部阙、堂阙、辟阙外。 所有在外指射人,即不许令陈乞定差阙。”⑦ 差注程序 首先,须取得“应选官”资格。凡科举及第者,经关试合格后,不论年纪,即可注官。非登科及特旨除授,年龄二十五岁方始注官,且荫补人须经铨试(武臣称拍试)合格,否则,“永不预选”。纳粟官,摄官六考、有幕职官或县令保举者,听选注⑧。 以上属初注官。 已注官之文武臣,“堂除官皆二年而代,谓之成资;文臣、选人、武臣吏部差者,皆三年而代,谓之年满”⑨。即成资二年、满任三年须代还赴阙应注。其次,凡任满应选注官,即赴阙参选或参堂(定差由转运司、辟差由帅府不在此列)。 参选、或参部,以待平进之士,员阙最众。凡参选人,由铨曹铨量应注人之考任、历任、举主、有无赃私罪、有无疾病等,合格者,分赴四选集注。 集注,一年举行四次,每次放在逐季的孟月。是月十五日之前,应注官必须抵达京师。十天之内集注完毕。集注前,公布阙榜(内外窠阙),供四选参部人依据自己的资序拟报注阙。集注时,集注官坐于庭,面对排列在庭下的应选官,由侍郎或郎中唱名问愿注处,根据应注官的回答,诸注官亲批“就”与“不就”。批“就”者,即判成。判成后二日之内(如一次判成三十人,延长一天;假日不计在内),即拟定注阙,交长官审量注所拟阙,郎官销注阙榜,同时公布拟榜——应注人已注授之阙,作为集注的结果揭晓。 尚剩下未拟注之窠阙,重新公布,称“非次阙”,于初出拟榜日之后五天内,由唱名时未就注者继续选择。集注十天结束。集注期间未判成注阙者,仍为“待次”,节录历任,排定先后名次、登记在册,候下次集注注阙。选人依名次等候磨勘引见改官亦称“待次”①。已判成注阙即可除授赴任者,称“填见阙”或“替某官”②。 经集注已拟注阙,因现任官未满任离阙,仍须待以时日者,为“待阙”。 宋代官冗,员多阙少,“吏部一官阙,率常五、七人守之”③。 “士大夫守一阙,有至七、八年者”④。 除授次序 注拟差遣(职事官),得依资叙,所谓“依合入资叙注拟”⑤。 资序包括实历职事(差遣)、考任、出身、品阶等诸项,而以实历职任为核心,构成一种备注拟差遣的资格。 如选人改官后,经两任关升通判,通判两任关升知州,知州两任即理提刑资序(不必实历提点刑狱公事,但等同于提刑资序)。若资序不及,隔二等而授,称“权发遣”;降一等而授称“权知”。以除授知州为例,依资序,需历通判二任后关升知州,今止以一任通判差注知州,必带“权知”,属降一等资序而授;或以知县资序降二等而授知州,必带“权发遣知某州军州事”⑥。 资序相同,有举主者优先差注:“凡遇有阙,先差有举主者,如资任不及,即差权知;其次方差资序合入之人。”立有军功人,亦获优先差注:“《选格》中有以多举主、有军功者为上。”⑦这是对“一以资格用之”的依资叙注拟差遣制度的补充,应该说,是有利于擢用有贡献、有才能的新进之士的。 但这一条补充,无论如何冲不破笼罩着两宋三百余年讲资格、论辈分的用人制度。哲宗元祐初(1086),刚继位的哲宗赵煦才十一岁,由太皇太后高氏垂帘听政。高氏特别重视任官用人之法,元祐二年夏,询问大臣有关官职除授次序。宰相文彦博遂于八月四日奏上《自来除授职官次序》一本,概述了宋初以来形成的依资序除授差遣(内含特旨、有举荐而出常调差遣)的格局,于了解宋代差遣除授制度十分重要,特转引如下: 吏部选人两任亲民,有举主,升通判。通判两任满,有举主,升主(知)州、军。 自此以上叙升,今谓之“常调”。知州、军有绩效,或有举荐、名实相副者,特擢升转运使、副、判官或提点刑狱、省府推判官,今谓之“出常调”。 转运使有路分轻重、远近之差:河北、陕西、河东三路为重路,岁满多任三司副使或任江淮都大发运使;发运使任满,亦充三司副使;成都路〔转运使〕次三路,任满亦有充三司副使或江淮发运使;京东、西、淮南又其次,江南东、西、荆湖南、北、两浙路又次之,二广、福建、梓、利、夔路为远小,以上三等路分转运使、副任满或就移近上次等路分,或归任省府判官(按:即三司判官),渐次擢充三路重任,以至三司副使。 内提点刑狱则不拘路分轻重除授。转运使、副、省府判官,或逐急籍才,差知大藩镇者,其归亦多任三司副使或直除修撰、待制者。 三司副使岁满即除待制;有本官是前行郎中、少卿,或除谏议大夫者;有资浅而除集贤殿修撰、充都发运使,后亦除待制。 三院御史,旧制多是两任通判以上举充,岁满多差充省府判官或诸路转运副使;累迁至三路,岁满充三司副使;又岁满,除待制。 御史,或言事称职、公论所推,即非次拔擢,系自特恩。 正言、司谏自来迁擢无定制,或带馆职、文行著闻,或议论职(识)体、方正敢言,朝廷所知,临时不次擢用,本无常法。 三馆职事本育才待用之地,例当在馆久任。其间资地、人品素高者,除修起居注(即今起居郎、舍人),遇知制诰有阙,即试补〔之〕(即今中书舍人)。 以上并旧制甄别资品、履历,次第除注之法,与今来官制或小异而大同。更乞与三省参详进呈①。 (五)致仕制度 致仕制度,是关系官僚队伍不断更新、统治集团内部稳定的重要制度,构成了历代官吏管理制度的一个有机部分。致仕制度健全与完整程度,是检验一个国家行政管理成熟与否的一个标志。可以说,宋代的致仕制度较为健全与完整,是与宋代整个国家行政管理制度较为成熟、周密相适应的。 宋代致仕分二类,一为陈乞致仕,即到“引年”(致仕之年),自动请求致仕;一为特令致仕,即已到致仕之年,恋栈不退,强令致仕②。宋初,已遵行华夏“大夫七十而致事”的古礼。建隆三年(962)八月,大理寺卿剧可久“年过七十,无请老之意”,特诏转光禄卿致仕。太宗雍熙二年(985),武将王彦超请老,对人说:“吾闻朝廷之制七十致仕,吾今六十九矣,当自知止足之分。”③可是,太祖、太宗二朝,正系用人之际,七十致仕尚未严格执行。 因此,吴虔裕就敢于宣称:“我纵僵仆殿下,断不学王彦超七十便致仕。”一时传为笑话④。 真宗咸平(1002)五月一日,立定文、武官年七十以上求退者许致仕。 患疾病、负赃犯者,许随时求致仕⑤。 皇祐三年(1051)七月、十二月分别降诏,除待制以上侍从官外,其余文武官年七十而不自陈致仕,许弹劾,并规定“更不许考绩”,则不入磨勘与升迁之列⑥。 神宗即位后,严格执行七十致仕之制,及引年而不陈请致仕,“特令致仕”⑦。 致仕官待遇 宋代皇帝待士大夫不薄,此在致仕官的待遇上也得到反映。 首先,“文武官致仕者,皆转一官,或加恩子孙”⑧。此转一官,为转寄禄官,与致仕后俸料密切相关。更可观的是,自熙宁三年十二月之后,凡带职名之高级文武官许带职名致仕(双份致仕俸禄)、转一官。已致仕官,或特旨,或大礼恩,犹有转官、赠官机会。凡致仕官皆给半俸,即依致仕时所转官阶给半俸,如带职名致仕,即“就全给”。元丰五年(1082)十一月规定,文臣承务郎(从九品)及武官小使臣(从九品)以上致仕官尝获战功迁官者,给全俸⑨。此外,仁宗景祐三年(1036)六月十九日定,大两省、大卿监、东西閤门使以上近班致仕,按分司官例,每年寒食节,各赐羊二口、米一石、麦一石、酒二瓶。 并令所在州县知州或知县“岁时存问”⑩,即每逢年节,表示慰问致仕官,按官品高下,享有荫补恩泽。 如升朝官致仕,父曾仕而健在者,遇庆恩授致仕官;未曾仕者,文官之父授大理评事,武官之父授太子率府副率;再经恩累加官,但不给俸禄。 仁宗朝定员外郎以上致仕官,荫补子一人试秘书省校书郎,太常、秘书、宗正丞以上荫补子一人为太庙斋郎(11)。元祐四年(1089)八月,对致仕官不愿转官者,许推恩荫子:文臣中大夫(正五品)至朝奉郎(正七品)及武臣诸司使(正七品)本宗有服亲一人;横行诸司副使(从七品),及有身自荫补人、及内殿承制、崇班(正八品)、閤门祗候(从八品)理亲民资序人,并承议郎(从七品)、奉议郎(正八品),许陈乞有服亲一人(12)。 未致仕而病危,虽年未及七十,太中大夫以下,许陈乞守本官(即不转官)致仕,续奏身亡,则有荫补恩泽,太中大夫(从四品)以上高官,加遗表恩泽。 侍从官(从四品以上)致仕、遗表恩泽荫补三人、六部尚书(从二品)致仕、遗表恩泽荫补四人。 特令致仕官待遇稍异。凡年至七十而不自陈致仕者,不系磨勘、不许考绩转官。并令御史台、转运司“勘会岁数以闻,特与致仕。”南宋隆兴元年七月二十一日诏,特令致仕者,“更不奏子”,即不得荫补恩泽①。 朝廷对引年自陈致仕,则予以嘉奖。特别是待制以上侍从官,“待制以上能自引年,则优加恩礼”②。庶官鲍彪年及七十、精力不衰仍依条陈乞致仕,朝廷以其“清节可嘉”,特加旌赏,额外“与转一官,仍赐章服”③。中奉大夫、试吏部尚书张焘(1091—1165年),秦桧擅权时受压制,“卧家凡十有三年”,秦桧死后起知建康府。朝廷正欲大用,焘以已年及七十、体弱多病坚请致仕。绍兴三十年(1160),由端明殿学士迁资政殿学士致仕,带职致仕同时又命转一官,“与支真俸”,恩礼有加,嘉其不恋仕禄、操守高尚④。 宋代士大夫颇尚清节操守。执政赵概以太子少师致仕后,以读书著文、忠君爱国为事,集古今谏诤故事为《谏林》一百二十卷,奏上。 知苏州孙冕,甫及引年,大写一首诗于州治厅壁: 人生七十鬼为邻,已觉风光属别人, 莫待朝廷差致仕⑤,早谋泉石养闲身; 去年河北曾逢李,今日淮西又见陈, 寄语姑苏孙刺史,也须抖擞老精神。 题毕,拂衣归九华山。 朝廷高其风节,许再任,孙冕辞不再奉诏⑥。 |

☚ 宋代官制辞典︱后记 宋元书法字典 ☛

- 不敌是什么意思

- 不敏是什么意思

- 不教民而用之,谓之殃民是什么意思

- 不教而战,是谓弃之是什么意思

- 不教而杀是什么意思

- 不教而诛是什么意思

- 不教而诛是什么意思

- 不教而诛,则刑繁而邪不胜是什么意思

- 不敢是什么意思

- 不敢是什么意思

- 不敢劳(捞)驾;劳(捞)不起大驾是什么意思

- 不敢当是什么意思

- 不敢当是什么意思

- 不敢苟同是什么意思

- 不敢苟同是什么意思

- 不敢说半个不字是什么意思

- 不敢请耳,固所愿也是什么意思

- 不敢越雷池一步是什么意思

- 不敢越雷池一步是什么意思

- 不敢越雷池一步是什么意思

- 不敢越雷池一步是什么意思

- 不敢越雷池一步是什么意思

- 不敬是什么意思

- 不数是什么意思

- 不数数是什么意思

- 不文是什么意思

- 不料是什么意思

- 不断是什么意思

- 不断是什么意思

- 不断分化是什么意思

- 不断创新的企业价值观是什么意思

- 不断革命是什么意思

- 不断革命论是什么意思

- 不断革命论是什么意思

- 不断革命论是什么意思

- 不断革命论与革命发展阶段论问题的争论是什么意思

- 不断革命论和革命发展阶段论是什么意思

- 不断革命论和革命发展阶段论是什么意思

- 不断革命论和革命发展阶段论是什么意思

- 不施万丈深潭计,怎得骊龙项下珠是什么意思

- 不旋踵是什么意思

- 不无是什么意思

- 不日是什么意思

- 不日是什么意思

- 不时是什么意思

- 不时之雷是什么意思

- 不时之需是什么意思

- 不时之需是什么意思

- 不时栽培是什么意思

- 不明是什么意思

- 不明不暗是什么意思

- 不明不白是什么意思

- 不明动机是什么意思

- 不易是什么意思

- 不易是什么意思

- 不易之论是什么意思

- 不易心堂诗集是什么意思

- 不昧是什么意思

- 不是是什么意思

- 不是……便是……是什么意思