奏Zòu

现行较罕见姓氏。今黑龙江之嫩江县,山东之平邑,山西之大同、运城、沁县,陕西之韩城,湖北之武昌,广东之吴川,云南之马关,四川之合江等地均有分布。汉族姓氏。《新编千家姓》 亦收载,未详其源。

奏

1.zòu ❶進,奉獻。張衡《西京賦》:“祕舞更奏,妙材騁伎。”

❷臣子向君主進言。司馬相如《上林賦》:“登明堂,坐清廟,恣群臣,奏得失。”

❸推薦。枚乘《七發》:“將爲太子奏方術之士有資略者。”

❹演奏,彈奏。司馬相如《長門賦》:“援雅琴以變調兮,奏愁思之不可長。”傅毅《七激》:“大師奏操,榮期清歌。”張衡《東京賦》:“總輕武於後陳,奏嚴鼓之嘈囐。”

2.zǒu 通“走”,奔走。枚乘《梁王菟園賦》:“揚塵埃,蛇龍奏。”

奏

1.通“走” zou

〔例一〕 《通训定声》:“奏,假借为走。”《诗·大雅·緜》:“予日有奔奏。”笺:“奔奏,使人归趋之。”《释文》:“奏,本亦作走。”奏,急趋。奏通“走”。

〔例二〕 《韩非子·八说》:“登降周旋,不逮日中奏百。”于省吾《新证》:“奏应读作走。走犹趋也。”奏百,奔赴百里。奏通“走”。

奏,精母、侯部;走,精母、侯部。精母双声,侯部迭韵,属双声迭韵通假。

2.通“湊” cou

〔例一〕 《通训定声》:“奏,假借为湊。”《周礼·夏官·合方氏》:“掌天下道路。”注:“津梁相奏,不得陷绝。”《释文》:“奏,采豆反,本或作湊。”相奏,相聚。奏通“湊”。

〔例二〕 《荀子·王霸》:“然而天下之理略奏矣。”王念孙《杂志》:“奏读为湊。《广雅》:‘湊,聚也。’谓天下之理略聚于此也。湊、奏古字通。”奏通“湊”。

奏,精母、侯部;湊,清母、侯部。精、清旁纽双声,侯部迭韵,属音近通假。

3.通“腠” cou

〔例一〕 《尔雅·释兽》:“奏者豱。”郭璞注:“今豱猪头短,皮理腠蹙。”《释文》:“奏,音腠。”奏通“腠”。

〔例二〕 《仪礼·公食大夫礼》:“载者西面,鱼腊饪,载体进奏。”注:“奏,谓皮肤之理也。”奏通“腠”。

奏,精母、侯部;腠,清母、侯部。精、清旁纽双声,侯部迭韵,属音近通假。

4.通“趣” qu

〔例一〕 《淮南子·齐俗》:“百家之言,指奏相反。”黄生《义府》:“指奏即指趣,古音近通用。”指奏,旨趣。奏通“趣”。

〔例二〕 《淮南子·要略》:“其言有小有巨,有微有粗,指奏卷异,各有为语。”指奏,旨趣。

奏,精母、侯部;趣,清母、侯部。精、清旁纽双声,侯部迭韵,属音近通假。

- 上一篇:奕

- 下一篇:契

奏zòu

❶进献。《小雅·宾之初筵》二章:“其湛曰乐,各奏尔能。”《说文》:“奏,进也。”郑《笺》:“湛,乐也。王受神之福于尸,则王之子孙皆喜乐也。子孙各奏尔能者,谓既湛之后,各酌献尸,尸酢而卒爵也。”陈奂《传疏》: “奏,献也。”

❷为,创造。《小雅·六月》三章:“薄伐𤞤狁,以奏肤公。”毛《传》:“奏,为;肤,大;公,功也。”《尔雅·释言》: “造,为也。”

❸演奏。《小雅·楚茨》六章: “乐具入奏,以绥后禄。”郑《笺》:“燕而祭时之乐复皆入奏,以安后日之福禄。”《商颂·那》一章:“奏鼓简简,衎我烈祖。”毛《传》:“衎,乐也。烈祖,汤有功烈之祖也。”郑《笺》:“奏鼓,奏堂下之乐也。烈祖,汤也。”

奏

读音z·ou(ˇ),为ou韵目,属ou—iu韵部。则候切,去,候韵。

❶通“走”。《诗·大雅》释文:“奏,……本亦作走。”

奏

读音c·ou(ˋ),为ou韵目,属ou—iu韵部。于候切,去,候韵。

❶通“凑”。聚会;聚集;汇合。

奏

读音z·ou(ˋ),为ou韵目,属ou—iu韵部。则候切,去,候韵。

❶进;上。

❷作乐;奏乐;演奏,

❸节奏。

〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。 〗。

〗。

奏zou

❶推进,进献。《庄子·养生主》:“庖丁为文惠君解牛……~刀騞(huo)然。”(庖丁:一个叫丁的厨师。解:宰杀。騞然:割东西时发出的刷刷声。)《史记·刺客列传》:“轲既取图~之,秦王发图,图穷而匕首见。”(轲:荆轲。发:打开。穷:尽,全部打开。见:现。)《史记·廉颇蔺相如列传》:“相如奉璧~秦王。”(奉:捧着。)

❷向君王进言或上书。《后汉书·西羌传》:“安国以事~闻。”(安国:人名。)

奏zòu

❶臣子向君主报告情况或陈述意见

△ 参~|~本。

❷取得(功效);建立(功绩)

△ ~效|~捷。

❸用乐器表演

△ 演~|吹~。

❹姓。

奏zòu

奏

❶按曲调吹弹乐器:~乐︱~凯︱吹~︱弹~︱齐~︱独~︱合~︱重~︱伴~︱前~︱演~。

❷取得:~功︱~效︱~捷。

❸封建时代臣子对皇帝陈述意见或说明事情:~议︱~章︱~折︱~疏︱参~︱启~︱上~︱先斩后~。

奏zòu

❶ 演奏:伴奏│独奏│奏乐。

❷ 呈现,产生,取得:奏效│大奏奇功。

❸ 古代臣子向帝王说明事情或陈述意见:启奏│奏本│奏明陛下。

❹ 姓。

奏zòu

按曲调演奏乐曲。

【词汇】合奏︱独奏︱伴奏︱前奏︱奏乐︱弹奏

【组词】奏国歌︱奏迎宾曲

【例句】一进操作室,只见电脑整整齐齐地排列着,不断发出嗒嗒的声音,好像在奏着美妙的欢迎曲。

❍ 每到星期一,学校都要举行奏国歌升国旗的仪式。

【近义】弹︱击︱吹

奏

(3次) 演奏。~九歌而舞韶兮《离》 张咸池~承云兮《远》 ~大吕些《魂》

奏zòu

❶演奏。《离骚》:“奏九歌而舞韶兮。”

❷禀告,告诉。古人称臣子对帝王进言为奏。《九叹·远游》:“旋车逝于崇山兮,奏虞舜于苍梧。”王逸注:“言己从崇山见驩兜以佞故囚,至苍梧告诉圣舜,己行忠直,而遇斥弃,冀蒙异谋也。”

奏zou

奏捷 奏凯 奏疏 奏效 奏乐 奏章 奏折 伴奏 重奏吹奏 独奏 合奏 节奏 齐奏 前奏 演奏 奏鸣曲 先斩后奏

奏

(反)启

奏zòu

❶演奏:凤姐吩咐得一声,“供茶烧纸!”只听一棒锣鸣,诸乐齐~。(十四·290)

❷向上帝或帝王陈述:你这样虔心,原来你该绝后的,如今~了玉皇给你个孙子。(三九·896)(天子)一见此本,便诏问贾敬何职。礼部代~,“系进士出身,祖职已荫其子贾珍。”(六三·1514)

奏zòu

臣下向皇帝的奏本:昨日总河~到,河南一带决了口,湮没了几府州县。(八九·1149)

奏

❶皮膚之理。《儀禮·公食大夫禮》:“載體進奏。” 鄭玄注: “奏,謂皮膚之理也。”

❷白也。《尚書大傳》:“然後少師奏質明於陛下。” 鄭玄注: “奏,白也。”(《通德堂經解》)

古代臣下向天子陳述意見與建議之文本。《釋名·釋書契》:“奏,鄒也,鄒狹小之言也。”畢沅疏證引成蓉鏡曰:“《漢書·雜事》云:“秦初之制,改書爲奏……凡群臣之書通於天子者四品:一曰章,二曰奏,三曰表,四曰駮議。’”《後漢書·趙充國傳》:“作奏未上,會得進兵璽書。”

奏

群臣上呈皇帝的文书。又称“上疏”、“上书”、“奏疏”、“奏对”、“奏启”、“奏状”、“奏札”、“奏本”、“题本”; 为防止泄露秘密,囊封而呈的别称封事,而按劾之奏,则别称弹事。奏的来源很早,《尚书》有“敷奏以言”的记载,但多为上古时代圣贤向君王陈述的口头言词。战国以前,臣下向君王陈述事情,都称上书,秦代改称奏。汉定礼仪,上书有四品,一曰章,以谢恩; 二曰奏,以按劾; 三曰表,以陈情; 四曰议,以执异。其实奏当时并非专为按劾,奏事也用奏,因此又称上疏。汉文帝时,贾山上书陈说治乱之道,又特称“至言”。魏晋以后,多称启; 唐代改称表状,又称奏疏、书疏; 到宋代,创设札子,有的称状、称书、称表; 到明代,陈述私情时是奏,论述政事时是题,称为奏本、题本,而奏本又称奏折; 但史官上书单独称表。到清朝雍正三年,废奏本,一概用题本。

刘勰《文心雕龙·奏启》:“陈政事,献典仪,上急变,劾愆谬”对奏的内容作了基本概括。对于奏的写作特点,《文心雕龙·奏启》指出,秦代“辞质而义近,”“事略而意径”,但是缺乏文彩,是“政无膏润”的反映; 汉代以后,则“儒雅继踵,殊采可观。”总的艺术特色则概括为“以明允笃诚的本,辨析疏通为首。强志足以成务,博见足以穷理,酌古御今,治繁总要。”而按劾之奏的特点是不畏强暴,依据典刑论理,语言文字规范,应表现出一种正义凛然的气概。

奏

奏议文的一种。多用于弹劾或奏事。如阳球《奏免鸿都文学》、刘大连《劾周筵、刘允、李匡奏》、任昉《奏弹刘整》、沈约《奏弹王源》、邢邵《请置学及修立明堂奏》等。

奏zòu

〖动词〗

一、臣子向君主进言、上疏(5)。《苏秦以连横说秦》:臣请奏其效。——下臣请求向您奏明它的功效。《路温舒尚德缓刑书》:上奏畏却。——向上进奏时害怕被批驳回来。《亲政篇》:通政司引奏。——通政使引领上奏。

二、进献(1)。《报任安书》:使得奏薄伎。——使我得以进献浅薄的才能。三、弹奏(1)。《滕王阁序》:钟期既遇,奏流水以何惭? ——已经遇到了钟子期,弹奏一曲高山流水又有什么羞惭?

奏zòu

❶ 进。《庄子·养生主》:“~刀然,莫不中音。”(huō然:形容进刀的声音。)

❷ 进献。《廉颇蔺相如列传》:“相如奉璧~秦王。”黄宗羲《柳敬亭传》:“华堂旅会,闲亭独坐,争延之使~其技,无不当于心称善也。”(延:请。)

❸ 向君王进言或上书。韩愈《左迁至蓝关示侄孙湘》:“一封朝~九重天,夕贬潮州路八千。”(九重天:指宫阙。)梁启超《谭嗣同传》:“君密~请皇上结以恩遇。”

❹ 演奏,弹奏。《廉颇蔺相如列传》:“寡人窃闻赵王好音,请~瑟。”侯方域《马伶传》:“两肆皆~《鸣凤》。”(鸣凤:指《鸣凤记》。)

❺ 建立,取得。《诗经·小雅·六月》:“薄伐𤞤狁,以~肤公。”(𤞤狁:周代少数民族名。肤公:大功劳。)梁辰鱼《浣纱记·治定》:“幸今朝喜得聊~功。”

奏*zou

D7E0

❶吹弹(乐器),进行表演:独~/合~/重~/伴~/~国歌。

❷发生;取得:~效/~功/~捷。

❸臣子向帝王上书或上言:启~/~议/~上一本。

取得

奏 博(博得) 获得 获致 掎摭赢得

获得,取得:获取 得获 鱼酌 陟躐 弋取

获取收入:挣钱

在社会上有所取得:负(~誉;久~盛名)享有(~盛名)

只有德行高尚,才能享有富贵:厚德载福

取胜后得到(东西):赢(~球;~钱;~得)

取得同情好感等:博(~得;聊~一笑)

以谦逊待人来取得德行上的进步:以退为进 以屈求伸

获取东西极易:剖蚌得珠 剖蚌求珠

另见:得到 获得 求得 具有 占有

向皇帝报告

进奏 闻达

臣向帝报告:奏

臣下将事情向帝王报告:奏闻

弹劾奏闻:弹奏

向皇帝报告事情:启告

臣下向皇帝进呈奏章:上疏

进奏并请示:进请

各种文体

记叙文:记(记录;~要;游记;杂~;笔记;记载文) 传(传记;传略;记传) 谱(年~;家~) 纪(纪行;本~) 志(~书;方~;墓~)

议论文:论(~文;论议;~辩;史~;策~;社~;专~;评~) 评(史~;时~) 颂(~歌) 说(师~;~理文)

说明文:故(鲁~;韩~) 解(~嘲) 训(~诂) 注(~疏;~解;传~;小~) 序(~言;大~) 跋(~记;题 ~) 叙 绪

议论说明类文章的总称:论说(论说文)

应用文:书(诏~;制~;玺~;文~) 折(奏~) 典 训 谟 诰 诏 谕 奏 章(奏~) 表(陈情~)笺 启 批 剌 照 禀 移 劄命 誓 令 敕 制 教 牒(家~) 关(~文) 檄(羽~) 帖(军~;府~) 诔(~文) 函 书 信 箴

文体名,墓表的一种:灵表

散文:小品 杂文 杂感 杂记 笔记 笔谈 笔录 漫笔 速写 特写 拾零 剪影 掠影 一瞥 通讯 平文

一种灵活随便的文体或笔记:随笔

有节奏韵律的文体:韵文

韵文的几种形式:辞(楚~) 诗 骚(~体;离~;楚~) 曲(~牌;词~;元~;散~;套~)

韵文和散文的综合体:赋(辞~;汉~;魏~)

用于教化讽谕的赋:风赋

另见:文采 文风

演奏

奏(~曲;重~;齐~;伴~;独~) 作(振奋~声) 翻(~出) 调 发

对他人演奏的敬称:雅奏

演奏音乐:作倡![]() 金戛玉 击石弹丝

金戛玉 击石弹丝

演奏乐器:品(调品;品竹弹丝;品竹调丝;品竹调弦;弹丝品竹;调丝品竹;调弦品竹) 调弄 弄竹弹丝吹竹弹丝 吹竹调丝 弹丝吹竹 调丝弄竹 调弦弄管 弄管调弦 弹丝吹竹

调弄和按抚管弦:调抚

几种乐器一同演奏:合奏 洽奏

牵动乐器演奏:拉(~琴;~二胡)

各种演奏和歌唱技艺:吹拉弹唱

演奏细乐:细吹细打

用打击乐器演奏:打(吹~)

正式演奏之前,先试着演奏:试奏

试奏乐器听其音色:试音

歌唱演奏:歌弦 歌管

歌唱、跳舞或独奏时用器乐配合:伴奏

交替演奏:间奏

精彩的演奏:妙弄

和谐地演奏:和奏 谐奏

演奏场面盛大:八音齐奏 八音并奏

乐器齐全,演奏场面盛大:八音迭奏

演奏乐器齐全,规模很大:八音繁会 丝竹繁会 管弦繁会 繁会五音

各种乐器同时演奏的热闹情景:急管繁弦危弦促柱 危弦急管

另见:音乐 乐器 艺人 表演 乐曲 乐声

功效

效(效能;效功;效用;效力;效回;劳效;事效) 功力

功效和效果:功果

功效和利益:功利 事功

目前的功利:近功

巨大的功利:丰功厚利

酒的功效:酒功

药品的功效:药效

药效温和:平和

实际的功效:实效 事效 功实

表面的功效:阳效

多种功效:众效

近时可见的功效:近效

长远的功效:远效

明显的功效:明效 显效

特殊的功效:特效

很小的一点功效:尺寸之效

取得功效:奏(奏功)

有功效:管用 管事

见到功效:见效 见功 奏效

立刻见效:立竿见影 现世生苗 见世生苗

立竿见影,见效迅速:其验如响

见效很快:吹糠见米

功效快:功捷

效能高的:高效

事情易办而功效很大:事捷功倍

功效少:寡功

没有功效:无效

失去功效:失效 失灵(功能;效率:功效)

另见:效果 功能 作用

奏文

奏

臣僚呈报皇帝的文书:章奏 牋疏

臣下上殿奏对时呈给皇帝的文书:奏札 奏削 奏剡 奏劄

旧时臣下向君主进呈的言事文书:章疏

古代臣属向帝王进言陈事的文书:奏章

向帝王奏事的表文:奏表

奏章,奏表:章表

明清两代官吏向皇帝奏事的文书:奏折

向皇帝或长官进言议事的文书:射策 进策 札子

向皇帝陈述

奏言 申奏

向皇帝陈述、说明:禀奏

向皇帝陈述意见:启(~告) 述奏

向皇帝陈述意见、事宜:奏陈 奏白

奏陈天子:奏上

奏陈明白:奏明

臣子对帝王陈述意见或说明事情:奏

向皇帝陈述事情:奏事

臣子向皇帝陈述事状:对状

奏zòu; còu

(一)则候切,去候。

❶进献,奉献。《论衡·逢遇》:“以夏进,以冬~扇。”

❷特谓向帝王上书或进言。文天祥《己未上皇帝书》:“或~事至日昃,或论事至夜分。”

❸取得,获得。《三朝北盟会编》卷二百一十:“肤功未~,寸土未复。”

❹演奏;奏乐。《礼记·中庸》:“行其礼,~其乐。”

❺奏章的一种。《文心雕龙·章表》:“章以谢恩,~以按劾。”

(二) 千候切,去候。通“湊”。聚合。《汉书·成帝纪》:“横大河,~汾阴。”

〖奏〗 粵 zau3〔晝〕普 zòu

❶ 進入。許慎《說文解字》:「〜,進也。」莊周《莊子.養生主》:「〜刀騞然。」(騞【粵 waak6〔或〕普 huō】然:刀子割東西的聲音。)❷ 呈獻,獻上。司馬遷《史記.廉頗藺相如列傳》:「秦王坐章台見相如,相如奉璧〜秦王。」

❸ 臣子向君王進言或上書,有成語「先斬後〜」。《史記.秦始皇本紀》:「百官〜事如故。」

❹ 奏章。方苞《獄中雜記》:「俟封〜時潛易之而已。」

❺ 彈奏。《列子.湯問》:「曲每~,鍾子期輒窮其趣。」

奏

臣上奏帝王的公文。上书谓奏。据《文体明辩奏疏》载:“奏疏者,群臣论谏之总名也。奏御之文,其名不一,故以奏疏括之也。七国以前,皆称上书;奏初改书曰奏;汉定礼仪,则有四品:一曰章,以谢恩;二曰奏,以按劾;三曰表,以陈情;四曰议,以执异。”实际上,奏的形式创于西汉,最早的奏文有孔光的《奏徙董贤家属》、《条奏限名田奴婢》,张巷的《奏论淮南王长罪》《奏议除肉刑》等,均将奏字前置,常与条、论、议合用。之后,改奏置后,如赵充国的《上屯田奏》,但很少用。南北朝时期多用书、议,而不用奏。到唐,始将奏正式定为公文的一体。据《唐书·百官志二》规定的门下省公文文体是:“下之通上,其制有六:一曰奏钞,以支度国用、授六品以下官、断流以下罪及除免官用之;二曰奏弹;三曰露布;四曰议;五曰表;六曰状。自露布以上乃审;其余覆奏,画制可而授尚书省。”在唐初的奏文如高俭的《请诛元昌奏》、长孙无忌的《谢敕秘书省写新翻经论奏》、于志宁的《让赐地奏》,又开唐代奏文之风。《大明会典》中也规定,凡下之达上,曰题,曰奏,进一步确认为政府通用的一种上报公文。由于奏文在唐宋元明清五代广泛应用,发展成多种形式,从其内容划分,有奏状,专用于事后的进言,故又称之奏札;奏草,上奏的公文草稿;奏钞,门下省的专用上奏文体;奏启,宰相辅臣用于陈述政事,奉献典制;奏章,史官的奏文或紧急公务的奏文;奏疏,大臣常用的陈述政见,驳议事件的文体,与之相同的还有奏书或上疏,按《宋史·李倬传》中说“奏疏凡数十”。再从其制作材料或特定使用范围看,有奏折和奏本两种。《大明会典》规定:“国初定制,臣民具疏,上于朝廷者,为奏本。”这主要指纸本,不限定使用材料;而奏折,仅限于朝廷大臣或各级官吏上奏,用折本缮写,故称奏折。“明制,有题本、奏本之分,凡政务、军事、钱粮、刑赏等公事概用题本;其本身私事则用奏本。题本用印,奏本不用印,俱送由通政司,转交内阁入奏。”清制,关于例行之事用题本,亦送通政司;紧要之事用奏折,奏折初在宫门陈奏,迨军机处成立后,改送军机处转奏。据《大清会典事例·吏部》载:“每日钦奉上谕,由军机处承旨,其应发钞者,皆下于阁。内外陈奏事件,有折奏,有题本。折奏或奏朱笔谕旨,或由军机处拟写随旨。题本或票拟钦定,或奉旨改签,下阁后谕旨及折奏,则传知各衙门钞录遵行。题本,则发科由六科传钞。”奏折页数、行字数,皆有固定格式。光绪末年,才废题本,一律用奏折。

奏

臣下向帝王报告情事,称奏。《资治通鉴·周纪一》:“求其简,出诸袖中而奏之。” 毛晃曰: “奏,进上也。”《明史·职官志一》: “下之达上,曰题,曰奏,曰表……”

奏

古代臣属论谏政事、进呈帝王的一种文书。据《尚书》载,唐虞之臣,敷奏以言,秦以前皆称奏为上书。秦始皇改书为奏,成为人臣上书于君主的一种专用文书。自秦汉迄明清,沿用不衰。其内容大体有陈述政事、呈献典章仪式、反映紧急事变、弹劾罪愆谬行等。奏以语言整饬典雅、议论明确透彻为基本特征。两汉以前的奏议,一般用散文体,六朝多用骈体。

奏zòu

❶奏乐,依照曲谱演奏乐器。如:奏乐,奏军歌。

❷发生,取得(功效等)。如:奏效,进攻大奏奇功。

❸臣子对帝王陈述意见或说明事情。如:启奏,奏议,奏上一本。

奏zòu

❶ (演奏) play (music); perform (on a musical instrument): 弹 ~ 民乐 play folk music for traditional instruments; 演 ~ 钢琴 perform on the piano; ~ 国歌 play the national anthem; 当贵宾进入宴会厅时, 乐队开始 ~ 迎宾曲。 The band struck up a tune of welcome when the distinguished guests entered the banquet hall.

❷ (取得) achieve; win: 大 ~ 奇功 achieve a great success

❸ (臣子对帝王陈述意见或说明事情) present a memorial to an emperor; memorialize an emperor: 面 ~ memorialize the throne in person; 先斩后 ~ execute person on the spot without prior approval from the court

◆奏功 achieve success; 奏捷 win a battle; score a success; 奏凯 win victroy; triumph; be victorious; 奏鸣曲 {音} sonata; 奏疏 memorial to the throne; 奏效 prove effective; be successful; get the desired result; 奏乐 play music; strike up a tune; 奏章 memorial to the throne; 奏折 memorial to the throne (as written on paperfolded in accordion form)

奏

play (music);perform (on a musical instrument)

独~(instrumental) solo/伴~ accompaniment/琵琶伴~ to the accompaniment of pipa/演~performance of musical instrument/~乐play music;strike up a tune/~哀乐play funeral music/~国歌play the national anthem/~进行曲strike up a march/~迎宾曲strike up a tune of welcome

奏zòu

臣向君进言上书贡献财物称"奏"。《史记·萧相国世家》:"主宗庙、社稷、宫室、县邑,辄奏上,可,许以从事。"《史记·廉颇蔺相如列传》:"秦王坐章台见相如,相如奉璧奏秦王。"《后汉书·胡广传》:"诸生试章句,文吏试牋奏。"注:"《汉杂事》曰:凡群臣之书,通于天子者四品:一曰章、二曰奏、三曰表、四曰驳议。"

奏zòu

❸ 曲终

❹ 管弦繁

奏zòu

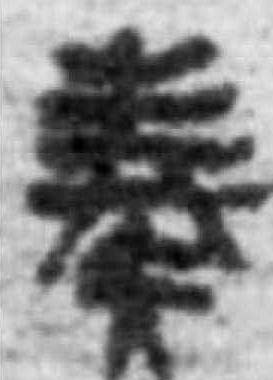

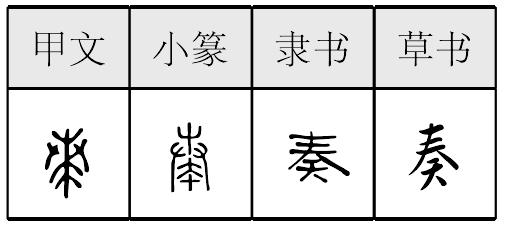

李孝定说,甲骨文中间为“求”,左、右为“手”,意为双手捧“裘”献上。也有学者认为是双手敲击悬挂的钟磬之类乐器,亦有进献之意,如奏乐、奏章。(《汉字字源》199页)作声符生成的字有:

zòu

揍(挨揍)

còu

凑(凑巧)

辏(辏集)

腠(腠理)

273.趣談“奏”字

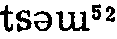

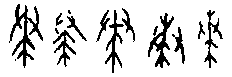

奏,初文“從廾從桼(qī)”,古人割開漆樹皮後用雙手捧著器皿等漆凑滿,“奏”應是“凑”本字。我們的祖先發現“漆”(桼)應在新石器晚期,甲骨文就是先用竹簽蘸漆爲墨寫在獸骨或龜甲上,然後刻鍥的。

奏.jpg) 甲骨文;

甲骨文;.jpg) 金文;

金文;.jpg) 篆zòu

篆zòu

[廾(雙手捧,意符)+ 桼(漆字初文,聲意符)→奏(《説文》:“奏,奏進也。從夲,從.jpg) 從屮。屮,上進之義。

從屮。屮,上進之義。.jpg) ,古文。

,古文。.jpg) ,亦古文。”奏,“凑”本字。初文“從廾從桼”表示割漆後用雙手或器皿慢慢等漆汁滴下,有“聚集、凑滿”的意思。借爲合衆演奏。專制時代臣子向皇帝陳述意見〈啟奏,上奏〉。通“凑”,聚合。)]

,亦古文。”奏,“凑”本字。初文“從廾從桼”表示割漆後用雙手或器皿慢慢等漆汁滴下,有“聚集、凑滿”的意思。借爲合衆演奏。專制時代臣子向皇帝陳述意見〈啟奏,上奏〉。通“凑”,聚合。)]

[唐] 韓愈《左遷至藍關示侄孫湘》:一封朝奏九重天,夕貶潮州路八千。”

[宋] 張孝祥《西江月黄·陵廟》:“水晶宫裏奏《霓裳》,准擬岳陽樓上。”(美妙的波濤聲,像似演奏唐時的《霓裳羽衣曲》,准是在岳陽樓上觀賞湖景。)

奏zòu

(9画)![]()

![]()

【提示】下面是天, 天与,末笔原本都是捺,为避重捺,天末笔的捺改点。下面不要错写成夭。

*奏zòu

9画 一部

(1) 臣子对帝王陈述意见: ~章|启~。

(2) 取得: ~效|~功。

(3) 演奏: ~乐|合~|伴~|~国歌|高~凯歌。

奏( )

)

甲骨文合集20975,殷

奏丘。

甲骨文合集16024,殷

卜□貞奏二月。

甲骨文合集34565,殷

奏酒廼![]() 。

。

甲骨文合集34125,殷

貞其奏于示于□。

甲骨文合集33128,殷

叀羙奏。

小屯南地甲骨4338,殷

其奏商。

作册般黿,中國歷史文物2005年01期,殷

奏于庸。

𪒠鎛, 淅川下寺春秋楚墓275頁,春秋晚期

𨗥(會)奏倉倉。

按: 《説文》古文从此。

睡虎地秦墓竹簡·語書13,戰國至秦

當居曹奏令丞。

長沙馬王堆二、三號漢墓·合陰陽114,西漢

八而奏(腠)理光。

馬王堆漢墓帛書·足臂十一脈灸經,西漢

奏(湊)脅。

張家山漢簡·引書99,西漢

周脈循奏理以利蹱首。

張家山漢簡·奏讞書68,西漢

上奏七牒。

張家山漢簡·二年律令332,西漢

令史、吏主者完封奏令若丞印。

居延新簡EPT52.18,西漢

一事二封,八月丁亥,士吏猛奏封。

增訂漢印文字徵

竺進奏事。

魯相乙瑛請置孔廟百石卒史碑,東漢

元嘉三年三月廿七日壬寅奏雒陽宫。

元爽墓誌,北魏

見奇伏奏。

丘哲妻鮮于仲兒墓誌,北魏

奏事給事洛州刺史。

道明墓誌,北齊

其後表奏陳聞。

蘭達墓誌,唐

奏雅詠於風朝。

《説文》: “奏, 奏進也。 从𠦍从廾从屮。 屮, 上進之義。 ![]() , 古文。

, 古文。 ![]() , 亦古文。”

, 亦古文。”

甲骨文、 金文从𠦪从廾, 會意之旨不詳。 或以爲雙手持桼(漆), 會意爲收聚漆汁。

奏zòu

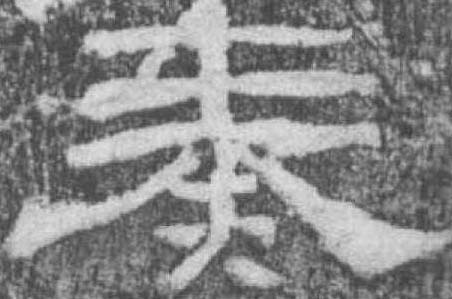

战国以来的会意字。别体较多。从攴(扑的本字),从物品(像植物)之形。或上从尸(人),中从物,下从两手(两又,廾,拱的本字)。小篆从廾奉(捧)屮(chè,本草,代表物品),下误从夲(tāo,快速前进义)。秦篆下或从矢(也是快进义)。隶上讹从两横一大字,下讹从夫,后讹天。楷书继承。《说文》说是进,奉献义。引申指向帝王上书或进言。如:上奏。又引申为取得,成就。如:奏效|奏功。又引申指作乐,演奏。如:奏乐|提琴独奏|伴奏。

奏★常◎常

zòu表意,甲骨文、小篆象双手有所捧持之形,隶定为“奏”。本义为进献,引申为向君主进言或上书、奏章(呈给君主的文书)、取得或产生、推进或运行、演奏(音乐)等。

【辨析】

以“奏”作音符构成的形声字一般韵母为òu,但声母不同。zòu:揍∣còu:凑、腠、辏。

奏 (zòu)

(zòu)

進也。从夲,从廾,从屮。屮,上進之意。

【按】進,進獻、奉獻。

*奏tsew

[甲骨]

[金文]

[小篆] 《說文》:  , 奏, 進也。从夲、从廾、从屮。屮,上進之義。

, 奏, 進也。从夲、从廾、从屮。屮,上進之義。 ,古文。

,古文。  ,亦古文。 (十篇下)

,亦古文。 (十篇下)

雙手捧奏樂之器,或是指揮合奏。

- 杨文乾是什么意思

- 杨文会是什么意思

- 杨文会是什么意思

- 杨文光是什么意思

- 杨文光是什么意思

- 杨文公谈苑是什么意思

- 杨文公谈苑是什么意思

- 杨文兰是什么意思

- 杨文军是什么意思

- 杨文卫是什么意思

- 杨文国是什么意思

- 杨文岳是什么意思

- 杨文岳是什么意思

- 杨文广是什么意思

- 杨文广是什么意思

- 杨文广是什么意思

- 杨文广是什么意思

- 杨文广是什么意思

- 杨文广平南全传是什么意思

- 杨文弱先生集是什么意思

- 杨文弱集是什么意思

- 杨文彬是什么意思

- 杨文忠公三录是什么意思

- 杨文恺是什么意思

- 杨文意是什么意思

- 杨文揆是什么意思

- 杨文敏集是什么意思

- 杨文斌是什么意思

- 杨文明是什么意思

- 杨文欣是什么意思

- 杨文水是什么意思

- 杨文清是什么意思

- 杨文煌是什么意思

- 杨文瑔是什么意思

- 杨文纳是什么意思

- 杨文群是什么意思

- 杨文翰是什么意思

- 杨文翰是什么意思

- 杨文翰是什么意思

- 杨文聪是什么意思

- 杨文贵是什么意思

- 杨文靖年谱是什么意思

- 杨文骢是什么意思

- 杨文骢诗文三种校注是什么意思

- 杨文魁是什么意思

- 杨文魁是什么意思

- 杨文龙是什么意思

- 杨斌是什么意思

- 杨斌是什么意思

- 杨斗文是什么意思

- 杨斗文是什么意思

- 杨新乔是什么意思

- 杨新华是什么意思

- 杨新容是什么意思

- 杨新林是什么意思

- 杨方兴是什么意思

- 杨方升是什么意思

- 杨方忠是什么意思

- 杨族堪是什么意思

- 杨无咎是什么意思