夷Yí

现行较罕见姓氏。今江西之新余、湖北之利川、山西之长治及榆次等地有分布。汉族姓氏。《郑通志》、《续通志》之 《氏族略》亦俱收载。其源不一:

❶《姓氏考略》注云: “黄帝之臣夷牟作矢。为夷姓之始。”

❷郑樵注云: “䢵 (按: 或作 ‘妘’) 姓, 春秋夷,诡诸之裔,子孙以国为氏。”诡诸之夷,古国名,杜预注云: “在城阳庄武县所治夷安县是其地。”即今山东即墨庄武故城。

❸又注: “逸民夷逸。”夷逸,周代隐士。

❹又注: “齐大夫夷仲年之后。”此当系出姜氏。

❺又注: “邾大夫夷射姑 (之后)。”且称:“夷氏有四: 夷诡诸之后为夷氏; 又: 逸民夷逸、齐大夫夷仲年、邾大夫夷射姑之后,皆以名字为氏。”

《姓氏词典》称:“以采邑为姓氏 (据 《姓苑》)。夷,周畿内邑,即城父,为周大夫诡诸采邑,后被晋国侵占,夷诡诸后代有夷逸。” 与郑樵所注不同,且有乖於史。不从。

《中国姓氏大全》称: “夷,周代诡诸的采邑,在今安徽亳 (音bó) 县东南。”误。

战国时有夷之,治墨家之学; 汉代有夷长公; 明代有夷福,福州卫指挥。

夷yí

❶中國古代對東方各族的泛稱,有時用以泛指四方的少數民族。有貶意。《後漢書》班固《東都賦》:“四夷間奏,德廣所及,《仱》《佅》《兜離》,罔不具集。”鄧耽《郊祀賦》:“夷髦盧巴,來貢來賓。”

❷平坦,平易。班固《東都賦》:“平夷洞達,厲方輻湊。”

❸削平,誅滅。司馬相如《上林賦》:“夷嵕筑堂,累臺增成。”

❹傲慢。司馬遷《悲士不遇賦》:“好貴夷賤,哲之亂也。”

❺通“痍”,創傷。《漢書》揚雄《長楊賦》:“袞鋋瘢耆、金鏃淫夷者數十萬人。”

❻名號。《文選》賈誼《弔屈原賦》:“世謂隨、夷爲溷兮,謂跖、蹻爲廉。”夷:伯夷。又見“夷羿”、“夷吾”等。

夷

1.通“痍” yi

〔例一〕 《通训定声》:“夷,假借为痍。”《易·明夷》:“明夷夷于左股。”闻一多《新义》:“读为痍。矢伤谓之痍。”夷通“痍”。

〔例二〕 《左传·成公十六年》:“子反命军吏察夷伤,补卒乘,缮甲兵,展车马,鸡鸣而食,唯命是听。”夷伤,此指受伤的士卒。夷通“痍”。

夷,余母、脂部;痍,余母、脂部。余母双声,脂部迭韵,属双声迭韵通假。

2.通“荑” ti

〔例〕 《吕氏春秋·任地》:“子能使雚夷毋淫乎?”陈奇猷《校释》: “夏纬英曰: ‘夷’当作荑’。”夷,初生的茅草。夷通“荑”。

夷,余母、脂部;荑,定母、脂部。余、定准旁纽双声,脂部迭韵,属音近通假。

3.通“彝” yi

〔例一〕 《通训定声》:“夷,假借为彝。”《礼记·明堂位》:“灌尊,夏后氏以鸡夷。”注:“夷,读为彝。”鸡夷,鸡彝,古代礼器名。夷通“彝”。

〔例二〕 《史记·宋微子世家》:“是夷是训,于帝其顺。”按,《尚书·洪范》作“是彝是训”。夷通“彝”。经常。

夷,余母、脂部;彝,余母、脂部。余母双声,脂部迭韵,属双声迭韵通假。

4.通“儕” chai

〔例一〕 《通训定声》:“夷,假借为侪。”《礼记·曲礼》上:“昏定而晨省,在醜夷不争。”注:“夷,犹侪也。”醜夷,同辈;同类。夷通“侪”。

〔例二〕 《史记·留侯世家》:“今诸将皆陛下故等夷。”《索隐》:“如淳云:‘等夷,犹等辈。’”夷通“侪”。

夷,余母、脂部;侪,崇母、脂部。余、崇邻纽双声,脂部迭韵,属音近通假。

- 上一篇:失

- 下一篇:夸

夷yí

❶喜悦,高兴。《召南·草虫》三章:“亦既觏之,我心则夷。”《鲁诗》说:“夷,悦也,喜也。”毛《传》:“夷,平也。”马瑞辰《通释》: “心平则喜。” 《郑风·风雨》一章:“既见君子,云胡不夷?”《鲁诗》说: “夷,喜也。”毛《传》:“胡,何;夷,说也。”说,通“悦”。郑《笺》: “思而见之,云何而心不说?”

❷平定,平息,消灭。《小雅·出车》六章:“赫赫南仲,𤞤狁于夷。”南仲,宣王时为将。毛《传》:“夷,平也。”郑《笺》:“平者,平之于王也。此时亦伐西戎,独言平𤞤狁者,𤞤狁大, 故以为始, 以为终。”《大雅·瞻卬》一章:“罪罟不收,靡有夷瘳。”毛《传》:“罪罟,设罪以为罟。瘳 (chōu),愈也。”朱熹《集传》:“夷,平;罟,网也。刑罪为之网罟,凡此皆民之所以病也。”《大雅·召旻》二章:“溃溃回遹,实靖夷我邦。”毛《传》:“靖,谋;夷,平也。”郑《笺》:“王远贤者,而近任刑奄之人,无肯共其职事者,皆溃溃然唯邪是行,皆谋夷灭王之国。”

❸平正,平易。《小雅·节南山》四章:“式夷式已,无小人殆。”毛《传》:“式,用;夷,平也。用平则已,无以小人之言至于危殆也。”郑《笺》:“殆,近也。为政当用平正之人,用能纪理其事者,无小人近。”又五章:“君子如夷,恶怒是违。”毛《传》:“如行平易之政,则民乖争之情去。”

❹大。《周颂·有客》一章:“既有淫威,降福孔夷。”毛《传》:“淫,大;威,则。”马瑞辰《通释》:“《广雅·释言》: ‘威,德也。’是知古者威有‘德’训。‘既有淫威’,犹云 ‘既有大德’。”又云:“《说文》夷从大从弓,古夷字必有 ‘大’训。‘降福孔夷’,犹云‘降福孔大’也。”

❺古代对少数民族的称谓。参见 [南夷]、[淮夷]条。

夷

读音·i(ˊ),为i韵目,属i—er韵部。以脂切,平,脂韵。

❶古代称东部的少数民族为夷。

❷旧泛指外国为夷。

❸平;弄平;平安;平坦。

〗。

〗。 〗。

〗。

夷yi

❶指东方的民族,又泛指各少数民族。木华《海赋》:“乖蛮隔~,回互万里。”(乖蛮隔夷:与中原相隔离的南蛮和东夷。“乖”与“隔”为同义对文。回互:回环交错。)《孟子·梁惠王上》:“欲辟土地,朝秦楚,莅(li)中国,而抚四~也。”(朝秦楚:使秦楚二国朝拜。莅:统治。)

❷平坦。王安石《游褒禅山记》:“夫~以近,则游者众。”(夫:语气词。以:并且。众:多。)潘岳《射雉赋》:“崇坟~靡,农不易垅(long)。”(坟:高。崇坟,同义词连用。靡:低。垅:田埂,这里用作动词,修田埂。)

❸消灭,平定。《荀子·君子》:“一人有罪而三族皆~。”(三族:父族、母族和妻族。夷:这里指被诛灭。)柳宗元《封建论》:“勒兵而~之耳。”(勒兵:统率军队。)

夷yí

❶平坦;平安

△ 化险为~。

❷铲平;削平

△ ~为平地。

❸古代称我国东部各民族;旧时泛指外国或外国人

△ 华~杂处。

❹姓。

【注意】笔顺为:.jpg) 。

。

夷

❶我国古代称东部的民族,后泛称四方的少数民族:~狄︱东~︱四~。

❷旧时泛指外国或外国人:~情︱华~杂处(chu)。

❸平安;平坦:化险为~︱履(lu)险如~。

❹削平;弄平:~为平地。

❺平常:匪~所思。

❻杀尽;除去:~族︱~灭︱芟(shan)~。

○鄙~(轻视;看不起)。

夷yí

❶ 我国古代对东方民族的称呼:淮夷︱东夷。

❷ 我国古代对中原以外各民族的称呼:四夷。

❸ 旧时指外国或外国人:华夷杂处︱处理夷务。

❹ 平安,平坦:化险为夷︱履险如夷。

❺ 铲平,削平:夷为平地。

❻ 消灭,除掉:夷灭︱夷戮。

❼ 姓。

夷

(1次) 人名。指伯夷。相传他反对周武王灭商,不食周粟,饿死在首阳山。谓随~溷兮《弔》

夷yí

❶高兴。《九叹·怨思》:“心巩巩而不夷。”

❷ 消灭。《九叹·惜贤》:“夷蠢蠢之溷浊。”

❸ 平坦,平易。《九叹· 忧苦》:“巡陆夷之曲衍兮。”

夷yi

鄙夷 凌夷1 芟(yi)夷2 辛夷3 烧夷弹 夷然自若4 化险为夷履险如夷

夷

(反)险

夷yí

夷

❶説。《詩經·小雅·節南山》: “既夷既懌,如相醻矣。” 鄭玄箋: “夷,說也。”

❷夷之言尸。《周禮·天官·凌人》:“大喪共夷槃之冰。” 鄭玄注: “夷之官尸也。实冰于夷槃中置之尸牀之下,所以寒尸。尸之槃曰夷槃,牀曰夷牀,衾曰夷衾,移尸曰夷于堂,皆依尸而爲言者也。” 《儀禮·既夕禮》: “夷牀饌于階間。” 鄭玄注:“夷之言尸也。” 《禮記·喪大記》: “徹帷,男女奉尸夷于堂,降拜。” 鄭玄注: “夷之言尸也。” 陸德明《經典釋文》: “夷于堂,如字,隙也。本或作侇,同音移。”

❸東方曰夷。《周禮·夏官·職方氏》: “職方氏掌天下之圖,……四夷。” 鄭玄注: “鄭司農云: 東方曰夷。”

❹以鉤鐮迫地芟之。《周禮·秋官·薙氏》: “薙氏掌殺草,春始生而萌之,夏日至而夷之。” 鄭玄注:“夷之,以鉤鐮迫地而芟之也。”

❺長。《周禮·冬官·廬人》: “酋矛常有四尺,夷矛三尋。” 鄭玄注: “酋、夷,長短名。酋之言遒也,酋近夷長矣。”

❻猶“儕”。《禮記·曲禮上》: “在醜夷不舉。” 鄭玄注: “夷,猶情也。”

❼傷。《易·明夷》:“明夷,利艱貞。” 鄭玄注: “夷,傷也。”(《通德堂經解》) 《易·明夷》: “明夷,利艱貞。” 鄭玄注: “夷,傷也。” (《鄭氏佚書》) 《春秋傳服氏注八》: “子反命軍吏察夷傷。” 注: “金創爲夷。” (《鄭氏佚書》)

❽平。《春秋傳服氏注十》: “五雉爲五工正利器,用正度量夷民者也。” 注:“夷,平也。” (《鄭氏佚書》)

险;夷

○险xiǎn

(形)危险:~地|~境|~症|遇~|历~|冒~|脱~|保~|巡堤查~。

●夷yí

(形)〈书〉平安:化险为~|履险若~。

险←→夷xiǎn ← → yí

险: 1. 地势险恶不易通过。2. 危险。

夷;1. 平坦。2. 平安。

【例】 夫夷以近,则游者众;险以远,则至者少。(王安石:《游褒禅山记》)伏汛期间,黄河贯台段发生险象后,黄河水利委员会主要干部与该段所有工程人员及群众全体动员,连续抢护了二十五个昼夜,始化险为夷。(朱德:《在各解放区水利工作联席会议上的讲话》)

夷yí

〖名词〗

一、我国古代对东方各民族的蔑称,也称“东夷”;有时也用以指四方各少数民族。有时用作动词“当作夷”(11)。《祭公谏征犬戎》:蛮、夷要服。——蛮、夷住的地区是要服。《吊古战场文》:守在四夷。——只有推行仁政,使四方各民族替朝廷守卫边疆。《原道》:孔子之作《春秋》也,诸侯用夷礼则夷之。——孔子作《春秋》时,诸侯用夷礼的,就把他当作夷。

二、人名。指郑灵公,字子蛮。春秋时郑国国君,公元前605年在位(3)。《郑子家告赵宣子 :归生佐寡君之嫡夷。——归生辅佐我君的太子夷。《郑子家告赵宣子》:往年正月,烛之武往,朝夷也。——去年正月,烛之武又陪同夷前去朝见。《郑子家告赵宣子》:夷与孤之二三臣相及于绛。——夷和我的几个臣子一个接一个地到你们国都绛城。

三、人名。指伯夷。相传是商末孤竹君的长子,同其弟叔齐互相让国投奔到周。他们反对周武王讨伐殷纣王。周灭殷后,他们就逃往首阳山隐居,并不食周粟,后饿死在首阳山(2)。《报任安书》:若仆大质已亏缺矣,虽才怀随、和,行若由、夷,终不可以为荣,适足以见笑而自点耳。——像我身体已亏缺了,即使才能如同随侯珠、和氏璧一样可贵,品行像许由、伯夷一样高尚,终归不能引以为荣,只足以被人耻笑而自己受到辱没罢了。《辨奸论》:今有人,口诵孔、老之言,身履夷、齐之行。——如今有这样一个人,口里诵读孔子、老子的词句,亲身实践伯夷、叔齐的行为。

夷yí

〖动词〗

削平,锄除(2)。《乐毅报燕王书》:夷万乘之强国。——削平了拥有万辆兵车的强国。《秋声赋》:夷,戮也。——夷,就是杀的意思。

夷yí

〖形容词〗

平坦,平安(2)。《相州昼锦堂记》:故能出入将相,勤劳王家,而夷险一节。——所以他能够出将入相,勤奋辛劳地为王家办事,无论平安或危险都一样。《游褒禅山记》:夫夷以近,则游者众。——那些平坦而且近的地方,游览的人就多。

夷yí

❶ 古代对我国境内东方各族的统称。《礼记·王制》:“东方曰~。”《吕氏春秋·古乐》:“商人服象,为虐于东~。”泛指中原华夏族之外的少数民族。《孟子·滕文公上》:“吾闻用夏变~者,未闻变于~者也。”《楚辞·九章·涉江》:“哀南~之莫吾知兮,旦余济乎江湘。”近代也用以指外国或外国侵略者。《广东军务记》:“~船由泥城直进罾步登岸。”又:“乡民复鸣锣会集各乡,约数千人,与~决战。”

❷ 平易,平坦。《韩非子·五蠹》:“千仞之山,跛牂易牧者,~也。”(牂zāng:母羊。夷:指坡度平缓。)王安石《游褒禅山记》:“夫~以近,则游者众;险以远,则至者少。”魏学洢《核舟记》:“其船背稍~。”

❸ 平和,喜悦。《诗经·小雅·节南山》:“君子如~,恶怒是违。”(违:削除。)宋濂《送东阳马生序》:“与之论辩,言和而色~。”

❹ 铲平,削平。《庄子·胠箧》:“夫川竭而谷虚,丘~而渊实。”《史记·项羽本纪》:“遂北烧~齐城郭室屋。”

❺ 诛灭,杀戮。《韩非子·内储说下》:“吾一朝而~三卿,予不忍尽也。”《史记·淮阴侯列传》:“遂~(韩)信三族。”

❻ 伤,伤害。《周易·明夷》:“~于左股。”《孟子·离娄上》:“父子相~则恶矣。”

❼ 蹲踞,伸腿箕踞而坐。《论语·宪问》:“原壤~俟。”(原壤:人名。俟:等待。)

夷*yi

D2C4

❶〈文〉平安;平坦:化险为~/履险如~。

❷〈文〉弄平,削平:烧~弹/~为平地/塞井~灶(《左传》)。

❸〈文〉灭掉;杀尽:~灭/~族。

❹我国古代对东方各族的泛称:~族。

❺旧指外国或外国人:~情/~人/华~杂处。

平坦

夷(夷坦;平夷;陵夷) 荡(荡平) 坦平 坦坦(履道~)

平坦与险阻:夷险

地势平坦,毫无遮挡:一马平川

地势平坦而宽敞:平展

广阔平坦:广夷 广易 衍夷

开阔平坦:开坦 开厂

宽广平坦:展平 广平

宽阔平坦:宽衍

光滑平坦:溜平

隆起而平坦:高平 隆平

像手掌样平坦:掌平

平坦的样子:町町 踧踧 亶亶

地形平坦延绵的样子:沵迤

(没有高低凹凸:平坦)

另见:平 平地

陈列

陈(陈布;布陈;张~) 胪(胪列) 傧 展 离列

陈列宝物:陈宝

陈列尸体:夷(男女奉尸~于堂) 踣(踣尸) 陈尸 磔尸 横尸

罗列成行:罗行

分布陈列:布陈

整齐陈列:整设

进献并陈列:荐陈

布置陈列:设置

错杂陈列:错陈 杂陈

(把物品摆放出来供人看:陈列)

另见:物品 摆放 布置 观看

削

削(~笔;~铁;~发;~壁;~平;切~) 剡

削去棱角:刓

削尖锐:削尖

削平:夷(~为平地) 铲(铲削;铲薙)

削,切:劘

砍削:劚(~玉如泥) 删

用工具贴着物面削:推(~头;~剪)

用刨具刮平:刨(刨平;~光;~花)

用车床削平东西:车(~件;~光)

用锉切削:锉(~平;~光;~铁)

用锛子一类东西砍削:锛

用刀斧砍削:斫

用斧砍削:斤削 斤械

回旋着切削:旋(旋切)

用刀将物斜削成扁薄形状:片(~肉)

(用刀斜着去掉物体的表层:削)

另见:刀 工具 切 磨

平定

平(平靖;平戢;平息;扫平;削平) 定(拓定;剿定;剪定;易定;克定;镇定) 夷(夷荡;翦夷) 扫(扫夷;扫定) 厎(厎定;厎平;厎靖;厎绥) 砥(砥平) 肃(肃靖) 戡(戡夷;戡济;戡定) 敉(敉平) 龛(龛靖) 靖 克宁 廓宁(~宇内) 镇遏 克翦 菑攘 耘锄

平定天下:龛世 威加海内

平定宇内:区平

安抚,使得保持地方平静:绥靖 绥静 绥定 辑定 抚宁 抚定 抚戢

讨伐绥靖:讨绥

用武力平定:扫荡 翦荡 平息

扫荡平定:荡定 荡夷 平荡 覆荡 殄平

镇压平定:镇绥

讨伐平定:讨平 讨定 剿平 翦定

讨定乱寇:革枭

扫荡平定:荡平 扫荡 扫平 平荡 驱攘

消灭扫平:歼荡

攻克平定:略定

削除平定:虔夷 蠲平

平定使安定:静谧

平定使归顺:平服

平定之而使顺服:训定

达到平定:底平 底定

制伏,平定:克平

战胜平定:龛定

得于平定:厎绥

胜利平定:凯定

一旦发布命令,安排调遣,局势马上就可平定:指麾可定 指挥可定

(用武力平暴定乱:平定)

另见:讨伐 安定1 叛乱 叛变

喜悦

悦(悦喜;怡悦;快悦;解悦) 夷(夷怿;嘉夷) 兑(兑悦) 说(说喜;说怿) 豫 欣(欣忭;欣悦;欣愉;欣说;欣怡) 欢(欢忭) 怿(畅怿;欢怿;忻怿) 慆 懋(~而冗怀) 忻 歆快 鸣跃 怡愉 熙怡 嬉怡 喜惬 骀荡

喜悦而宽慰:忻慰 欢慰 喜欣 欣慰

喜悦与惶恐:忻悚

既喜悦又恐惧:欢悚

既喜悦又害怕,心情复杂:喜忧交集

心里喜悦:悦心 破颜一笑 破颜微笑

内心喜悦:心红(看了~)

内心喜悦之甚:屐齿之折

打动人心,使人喜悦:动心悦魄

心情怡悦:悦情

喜悦的心情:喜意 欢心

宿愿一旦得到实现的极其喜悦的心情:久旱逢甘雨

表示喜悦:眉轩 志喜 志喜

拍手喜悦:抃悦

拍手欢呼表示喜悦:拊噪

庆幸喜悦:庆快

欢庆喜悦:庆悦

欢乐喜悦:欢悦 欢说

感动喜悦:感悦

感激喜悦:感怿 感喜

称赏喜悦:赏悦

惊奇喜悦:欢骇

抑制不住内心的喜悦:喜形于色 喜见于色

接到委任官职的征召文书而喜形于色:捧檄色喜 奉檄色喜

非常喜悦:满怀喜悦 忻喜万分 拊噪踊跃

巨大的喜悦:鸿悆

喜悦之情非同寻常,难以言状:喜万恒情

喜悦、欣慰、感戴之情非同寻常,难以言状:倍万恒情 倍万群品 倍万常品 倍万恒品 倍百常情 倍百恒品 倍百恒情 倍百群品 实万恒品 实万恒情 喜万恒品

极其喜悦的样子:雀跃三百

(愉快;高兴:喜悦)

另见:愉快 高兴 快乐 喜事

民族

族(汉~;藏~;满~;回~;彝~;苗~;白~;侗~)

汉民族:汉(汉族;~民) 中华 华胄 黄族 华夏族

古代少数民族:夷(东~;西南~;蛮夷戎狄) 番(番族;~落;西~;诸~) 羌(西~) 髻(~髦) 蛮(蛮夷;髦蛮) 戎(西戎;阴~;鬼~) 裔 叟 僰 俅 笮 霞氐 羯 纥(回纥) 胡(胡人) 狄 貊 粤(百~) 虏(鞑虏) 鞑(鞑子) 长(~夷) 猃狁 匈奴 獯鬻 左语 鞮译 靺鞨 鞮汗 鬼族 鬼方 韦韝 吐谷浑

四方少数民族:鞮译象寄

旧时泛称某些少数民族或南方人:蛮子

旧称未开化的南方少数民族:蛮人

现代各民族:苗 蒙 藏 彝 回 傣 土 佤(佤族;佧佤) 瑶 侗 独(~族;~龙) 京(京族) 鞑靼仫佬 仡佬 锡伯

本族以外的民族:外族(~入侵) 殊族 异族 异类

种族:族 种(种类;黄~;白~;黑~)

卑贱的种族:贱种

弱小民族:瘠牛羸豚

另见:家族 国家 社会 家庭

平易

夷(简夷)

顺和平易:顺易

和乐平易:悌(恺悌) 恺弟 乐易

娴静平易:静简

通达平易:通易

宽厚平易:宽易

温和平易:和易

柔和平易:柔易

随和平易:循易

坦率平易:坦夷 坦易

谨严平易:肃淡

(温和容易接近:平易)

各地的人

同乡的人:乡亲(乡亲里道) 乡曲 乡邻乡里 乡党 里党 同乡 邦人 相里 里戚 邻里 党人 邑人 邑子 伴伍 闾巷 闾亭 闾邑 闾党 老乡 同乡人

泛称一乡的人:邻里乡党

同一籍贯而在外地者的互称:同乡 乡中

有旧交的乡亲:里旧

农村中对当地人的通称:乡亲

同县的人:邑人 邑子 同邑的人

外国人:夷(夷人;外~;西~)

西洋人:洋人 毛子

日本人:倭(~民)

南方人:南人

同一国或同一族的人:胞(同胞)

本国的人:国人

中国人:华人 唐人

寄居本地的外地人:客籍

离家在外的人:客子

离家远行或长年客居外乡的人:游子

离乡的游子:黄鹄

寄居外乡的人:侨民 侨氓

寄居在外国的人:侨

旅居外国的中国人:华侨

对华侨的亲切称呼:侨胞

世代居住本地的人:土人

外地迁来之民:氓

久居外乡的人:久客(~无依)

羁旅之人:宾旅

封地上的人:邑人

屠杀

屠(屠刘;屠刳;屠馘;屠弑;翦屠) 夷 血肉 磔杀

杀戮,屠杀:夷刜

焚烧屠杀:焚屠 焚煞

屠杀全家,不留一人:灭门绝户

破城时杀尽城中居民:屠城(~三日)

大肆屠杀与抢掠,使城空如洗:洗城 屠城

洗劫屠戮:洗杀

屠杀残酷,连鸡狗都不能幸免:鸡犬不留

残酷屠杀:血洗

剧烈残酷的屠杀:血风肉雨

残酷屠杀的景象:血雨腥风 腥风血雨腥风醎雨

(大批残杀:屠杀)

诛灭

夷(夷殄;夷陨;歼夷) 诛除 诛残 诛绝 诛殄 诛黜 诛磔

诛灭宗族:夷族

诛灭全族:赤族

株连家族亲属被诛灭:族夷 族灭 灭族 破族 湛族 族死 族诛 种诛 覆宗

诛戮、族灭:诛族

诛灭凶暴:诛暴

剪伐,诛灭:践伐

陷害诛灭:陷灭

(屠戮除灭:诛灭)

创伤

创(创痍;损伤) 伤(伤创;打~;杀~;跌~;砸~;碰~;自~;误~) 痍(痍痏;伤痍) 痏疮(疮痍) 夷(夷伤;瘢夷;伤夷) 伤疻

因跌倒、挤压等所致的软组织损伤:挫伤

创伤,破坏:痍毁

创伤的表面:创面

杖刑的创伤:背花

受棒刑或被棒击后引起的创伤:棒疮

(伤口:创伤)

夷yí

以脂切,平脂。

❶本指东方少数民族,泛指四方少数民族。《左传·定公四年》:“裔不谋夏,~不乱华。”

❷侪辈;同辈。见“丑夷”。

❸创伤。见“金夷”。

❹平直,平坦。《韩非子·外储说》:“平不~,矫不直。”

❺愉快。《楚辞·九怀·陶壅》:“道莫贵兮归真,羡余术兮可~。”

❻平衡,平均。《尉缭子·兵教》:“宽其政,~其业。”

❼铲平,削平。《国语·晋语》:“~灶,堙井。”

❽关闭,封闭。《孙子·九地》:“~关,折符。”

❾族灭,消灭。《荀子·君子》:“一人有罪,三族皆~。”

〖夷〗 粵 ji4〔怡〕普 yí

❶ 古代居住在中國東部的少數民族,後指一切外族、外國人,有輕蔑的意味。許慎《說文解字》:「〜,東方之人也。」《論語.子路》:「雖之〜狄,不可棄也。」(之:前往。狄:古代居住在中國北方的少數民族。)陸以湉《冷廬雜識.卷七.陳忠愍公》:「英〜擾浙東。」(英〜:昔日對英國人的蔑稱。)❷ 平坦,有成語「化險為〜」。韓非《韓非子.五蠹》:「千仞之山,跛牂易牧者,〜也。」(仞【粵 jan6〔孕〕普 rèn】:古代長度單位。牂【粵 zong1〔裝〕普 zāng】:母羊。)

❸ 安然,坦然。司馬光《資治通鑑.晉紀.烈宗孝武皇帝上之下》:「謝玄入,問計於謝安,安〜然,答曰。」

❹ 平息,剷平,有成語「〜為平地」。《資治通鑑.漢紀.孝獻皇帝庚》:「今操芟〜大難,略已平矣。」(操:指曹操。芟【粵 saam1〔衫〕普 shān】:剷除。)

❺ 滅族,有詞語「〜族」。班固《漢書.李廣蘇建傳》:「法令亡常,大臣亡罪〜滅者數十家,安危不可知。」(亡:無。)

夷

古族名。《华阳国志》记载巴东郡 (今奉节) 一带的夷人,即分布于长江三峡一带的川东之夷乃是专称。李膺 《益州记》 说: “又有夷人,与獽类一同。又有潦人与獽、夷一同,但名字有异而已。” 夷与獽、僚均属古代百濮系。均习农耕,有“悬棺” 葬俗。

夷

中国古代民族的泛称,具有多重含义。❶亦称“东夷”,是对居住在东方各族的称呼。夷字从大从弓,是猎人的形象。东夷是华夏先民的重要来源之一。从夏至周就有“九夷”的称呼。

❷泛指居住于中国周边的古代民族,与夏相对。如汉代称西南各族为“西南夷”。

夷

❶亦称“东夷”、“夷族”。中国古代对居住在东方的各族的称呼。如夏至周时有九夷之称,郭璞《尔雅注》:“九夷在东。”

❷中国古代泛指四方的少数民族。如汉时称西南少数民族为“西南夷”。

❸旧时对外国侵略者的蔑称。如鸦片战争时称英国侵略者为“英夷”。

081 夷

中国古代文献中记载的民族泛称。始见于甲骨文,夷字从大从弓,为游牧猎人形象。远古传说时代有东夷、夷方之称,夏商周至秦汉之际有九夷之称,如畎夷、于夷、方夷、黄夷、白夷、赤夷、玄夷、风夷、阳夷等。另有岛夷、莱夷、嵎夷、淮夷、徐夷等记载。三国两晋以至明清对东北地区少数民族亦多用东夷称之。汉代对西南地区少数民族亦用西南夷称之。但是,夷作为中国边疆民族的泛称存于史书中多数是指东方之夷。夷人是构成汉族和中华民族的重要来源之一。

夷

谥号。君主与大臣之平谥。《逸周书·谥法》曰: “克杀秉政曰夷,安心好静曰夷。”郑樵《通志·谥略》把“夷” 列为上中谥。历朝谥 “夷” 的君主有周夷王等。

夷

中国古代有多重含义的民族的泛称。又称“东夷”、“九夷”。❶指中国东方各族。

❷泛指中国周边各民族,与夏相对。如“夷夏之别”、“西南夷”。

❸19世纪中叶以后,泛指外国人。

夷yí

❶平安。如:化险为夷。

❷弄平,消灭。如:夷为平地。

❸旧指外国或外国人。如:华夷杂处。

❹中国古代住居在东方的民族。

夷yí

Ⅰ [书] (平坦; 平安) smooth; safe: 化险为 ~ turn danger into safety; head off a disaster Ⅱ [书] ❶ (破坏建筑物) raze: 烧 ~ 弹 incendiary bomb

❷ (灭掉; 杀尽) exterminate; wipe out: ~ 族 extermination of an entire family (a punishment in ancient times) Ⅲ ❶ (中国古代称东方的民族) a name for ancient tribes in the east

❷ (旧时泛指外国或外国人) foreign country; foreigner

❸ (姓氏) a surname: ~ 仲年 Yi Zhongnian

◆夷兰 {植} ilang-ilang; ylang-ylang; cananga odorata; 夷为平地 lay (a city) flat; level ... to the ground; make the land level

夷

❶safe;smooth

❷raze;level to the ground

❸barbarian state;foreign power

化险为~turn danger into safety; head off a disaster/~为平地level…to the ground;raze/以~制~paly off one barbarian state (or foreign power) against another; play both ends against the middle

夷

❶古代夏族及以后的汉族对周边各民族的泛称。又常在前加数字“四”,称“四夷”,即东、南、西、北四方的夷人。春秋战国时期出现以夷蛮戎狄配四方后,遂有了以泛指一方族称的东夷、南蛮、西戎、北狄来释“四夷”。“夷”,亦作“裔”,如《左传》定公十年孔丘云:“裔不谋夏,夷不乱华”;正史中的《四夷传》,在一些政典、类书中作《四裔考》。用“夷”或“四夷”统称周边各民族,常见于先秦文献:《尚书·大禹谟》有“无怠无荒,四夷来王”;《左传》僖公二十五年,“德以柔中国,刑以威四夷”;《礼记·大学》:“进诸四夷,不与同中国”;《孟子·梁惠王上》:“莅中国而抚四夷”。秦汉以后,史书虽已以具体的族称来记周边各族的活动,但直到元明时代,一些史书仍以夷或四夷统称四方的少数民族(包括今一些邻国),如:《论衡·变虚篇》有“四夷入诸夏,因译而通”;《新五代史》以《四夷附录》为汉族以外的诸少数民族立传,《通志》有《四夷传》,《通典》以《边防典·四裔》介绍周边各少数民族,《文献通考》和《续文献通考》等有《四裔考》。“四夷”或“四裔”所概指的东夷、南蛮、西戎、北狄包括的具体民族,因时间和朝代不同,指称的对象皆有变化和扩大,象东夷在先秦是指今山东半岛和淮河中下游的莱夷、徐夷、淮夷等,秦汉以后则是指今东北地区、朝鲜半岛等地的挹娄、夫余、沃沮、三韩、东、高句骊、新罗、百济、倭或日本、流鬼(在今堪察加半岛)等。“夷”字从“大”从“弓”,是猎人的形象,表明古代的夷人,大多以狩猪为生。不过,现代和新中国成立后的考古发现揭示,先秦东夷中一些部族的文化发展水平,已接近华夏族。

❷古代夏族及汉族对东方诸民族的泛称。《礼记·王制》:“中国戎夷五方之民,皆有性也,不可推移。东方曰夷”。许慎《说文解字》在释“夷”字中也说,“夷”指“东方之人也”。

❸清代对今中国境外国家的泛称。《清朝续文献通考·四裔考》中列举的四裔,除与中国邻近的国家外,还有波斯(今伊朗)、土耳其、葡萄牙、英吉利、和(荷)兰、法兰西、丹麦、瑞典、那(挪)威、比利时、德意志、瑞士、美利坚、墨西哥、巴西、古巴、秘鲁、刚果、智利、塞尔维亚、俄罗斯等。

❹19世纪中叶前后对外国侵略者的蔑称。如称外国侵略者为“外夷”、“夷人”,在鸦片战争中称英国侵略者为“英夷”。

夷

(1)民族名。一般含义与蛮夷类似,有时也泛指诸夏周边地区的所有小国和部族。(2)楚邑名。一名城父。在今安徽毫县东南。本属陈,楚成王三十五年(前637)伐陈取之。楚灵王八至十年(前533—531),楚迁许国于此。楚昭王四年(前512),徐国为吴所灭,楚人将徐君安置于此。(3)邑名。见包山楚简124简。地望不详。

夷

中国古代对东方各族的泛称。亦称“东夷”。《礼记·王制》:“东方曰夷”。有时也用以泛指中原以外的少数民族,如汉时总称西南少数民族为“西南夷”。

夷

古代对东方民族的统称。或曰:“东夷”。 《礼记·王制》: “东方曰夷。”分布范围北至渤海,南到长江,泰山南北的山东全省及淮河中下游的江淮平原。周初颇强,后渐衰,不断受周王室及齐、鲁等国的征伐。秦灭六国后,逐渐与汉族融合,夷常号称为九种,故夏至周朝有九夷之称。郭璞《尔雅注》: “九夷在东。”春秋以后,用以泛指中原以外的少数民族,如汉时称西南少数民族为“西南夷”。近代则常用以称外国人。

夷yí

❶

❷ 鄙

❹ 赴险如

夷yí

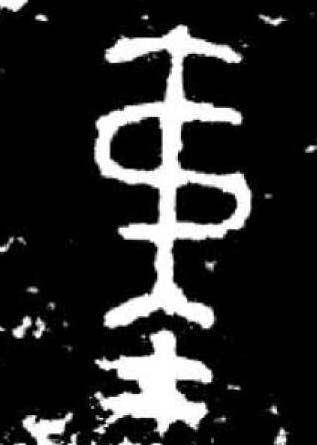

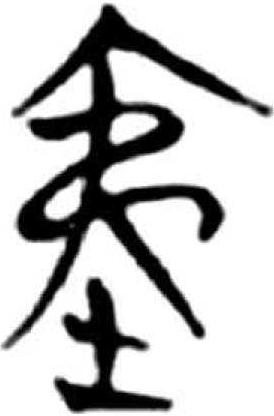

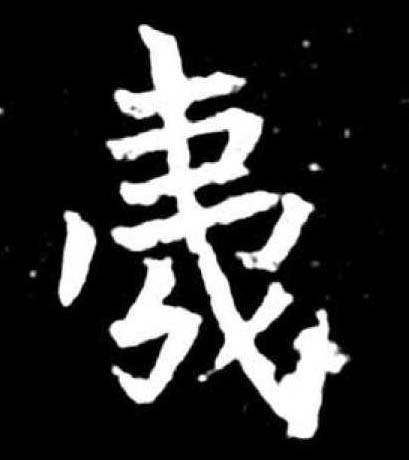

(金)

(金)  (篆)

(篆)

金文主体为箭,箭上似乎绕有一段绳子,像是射鸟的“缴”(zhuó)。《说文》的解释是:“夷,东方之人也。从大,从弓,会意,弓所持也。”隶书写成“弓”与“大”的结合,大,即“人”,可解释为“带弓箭的人”。后把华夏以外的民族统称为“夷”。近代还把欧美人称为“西夷”。作声符生成的字有:

yí

姨(阿姨)

胰(胰岛素)

痍(满目疮痍)

咦(象声词)

荑(野草,芟荑大难;另读tí)

tí

荑(茅草的嫩芽,“手如柔荑,肤如凝脂。”——《诗·卫风·硕人》)

洟(同“涕”)

夷*yí

(6画)![]()

*夷yí

6画 一部

(1) 我国古代东方民族名;也泛指周边的民族: 东~|淮~|四~。

(2) 旧时泛指外国或外国人: ~情|华~杂处。

(3) 铲平;破坏建筑物使成为平地: ~为平地。

(4) 消灭;杀尽: ~族|~灭。

(5) 平坦;平安: 化险为~。

夷( )

)

甲骨文合集17027反,殷

夷何。

南宫柳鼎,殷周金文集成2805,西周晚期![]() (司)義夷陽(場)。

(司)義夷陽(場)。

![]() 季伯歸鼎,殷周金文集成2644,春秋早期

季伯歸鼎,殷周金文集成2644,春秋早期![]() 季之白(伯)

季之白(伯)![]() (歸)

(歸)![]() (夷)用𠀠(其)吉金。

(夷)用𠀠(其)吉金。

![]() 子蒷

子蒷![]() 鼎,殷周金文集成2498,春秋晚期或戰國早期

鼎,殷周金文集成2498,春秋晚期或戰國早期![]() (

(![]() )子

)子![]() (蒷)

(蒷)![]() (夷)爲𠀠(其)行器。

(夷)爲𠀠(其)行器。

侯馬盟書156:6,春秋

麻夷非氏。

侯馬盟書156:1,春秋

麻![]() (夷)非是。

(夷)非是。

侯馬盟書1:16,春秋

麻![]() (夷)非是。

(夷)非是。

古璽彙編3901,戰國

公孫![]() (夷)。

(夷)。

包山楚簡·文書28,戰國

八月甲戌之日, ![]() 尹之司

尹之司![]() (敗)邭叴

(敗)邭叴![]() (夷)受

(夷)受![]() (幾)。

(幾)。

秦印文字彙編

長夷涇橋。

秦印文字彙編

夷忌。

張家山漢簡·蓋廬4,西漢

變夷賓服。

張家山漢簡·二年律令456,西漢

夷陵。

漢印文字徵

賈夷。

漢印文字徵

夷譚。

郃陽令曹全碑陽,東漢

清擬夷齊,直慕史魚。

三老掾趙寬碑,東漢

秉夷塞淵。

于纂(榮業)墓誌,北魏

父散騎,以儒雅稽古,清韻夷放。

元瞻墓誌,北魏

華夷面化。

奚智墓誌,北魏

爲夷之俗。

元悰墓誌,東魏

夷甫之巖巖辟立。

竇泰墓誌,北齊

世經夷險,身有屯盛。

盧文構墓誌,隋

時經夷險。

張怦墓誌,隋

魏寧夷府君小之孫。

楊萬榮墓誌,唐

属天歩未夷。

盧含墓誌,唐

夷量莫測。

李修己墓誌,唐

亟經夷險。

李壽墓誌,唐

承旨清夷。

《説文》:“夷,平也。从大从弓。東方之人也。”

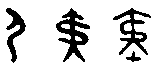

甲骨文及西周金文从矢、己,象繳纏繞箭矢之上。本義可能與射箭有關。許慎所解已非原初構形。實物文字中“夷”下或加“土”,或爲“平夷”之“夷”本字。

夷yí

甲骨文和西周早期金文作人侧身略弯曲状。所以古书用为蹲踞,傲慢状。商末周初用为国名。如:夷方(如甲骨文称外国为方)。分布在山东、江苏一带。西周中期金文、战国文字和小篆、汉初隶书作从人正立(大字)带绳索形。隶楷后作带弓形。带绳索即被俘虏或射着形(带绳索的箭矢)。带弓是他自己武装形。以后泛指东方各族。约战国前后又是对中原以外各族的蔑称。引申又指外国或外国的。如:夷务|师夷长技以制夷。又转义为平,平坦,平安(可能汉族认为打败夷族就平安了,打败夷就是平)。平安或平坦义如:化险为夷。转为动词,弄平。如:夷为平地。引申指消灭。如:夷灭。(又,古文字偏旁夷与弟形音相通或相同:夷象正立人形带绳索,弟象绳捆戈柄,形近。声母夷字舌尖音脱落,如扬汤、恰殆、也地例。)

夷★常◎常

yí表意,甲骨文、金文从矢,矢为箭,上象系在箭上的丝绳形,隶定为“夷”,本义表示缴射。一说金文、小篆从大从弓,大象人形,弓象缚在人身上的绳索,表示受压迫或奴役的人。本义为我国古代中原以外的民族的蔑称,引申为我国古代东部民族名、旧指外国或外国人等,假借为平坦,由此引申为削平、消灭、杀尽等。

【辨析】

以“夷”作音符构成的形声字一般读yí:姨、胰、咦、痍、荑。

夷 (yí)

(yí)

平也。从大,从弓。

*夷rier

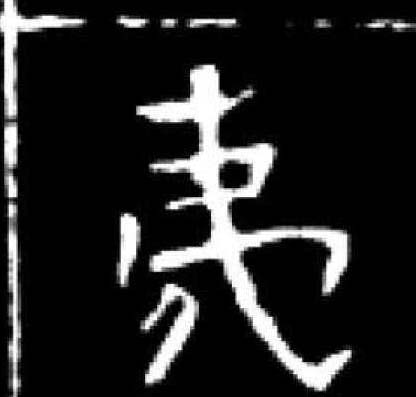

[甲骨]

[金文]

[小篆] 《說文》:  , 東方之人也。从大、从弓。(十篇下)

, 東方之人也。从大、从弓。(十篇下)

一作大持弓,表示善於用弓之民族,一作夷人蹲坐之姿。

- 地方国库是什么意思

- 地方国营是什么意思

- 地方国营农场是什么意思

- 地方国际收支实务手册是什么意思

- 地方坐标系是什么意思

- 地方基本建设计划是什么意思

- 地方基金是什么意思

- 地方士民对离职官吏的怀念是什么意思

- 地方外汇是什么意思

- 地方太狭小了是什么意思

- 地方头人是什么意思

- 地方委员会是什么意思

- 地方官是什么意思

- 地方官制的变化是什么意思

- 地方官升为京官是什么意思

- 地方官吏的治政是什么意思

- 地方官接待教士章程是什么意思

- 地方官是民之父母是什么意思

- 地方官理事的公堂是什么意思

- 地方官的俸禄是什么意思

- 地方官的印是什么意思

- 地方官的善政是什么意思

- 地方官的德政是什么意思

- 地方定价是什么意思

- 地方定额是什么意思

- 地方实力派与民众团体的反映是什么意思

- 地方审判分厅是什么意思

- 地方审判厅是什么意思

- 地方审判厅分厅是什么意思

- 地方审判厅厅长是什么意思

- 地方对中央献纳钱财是什么意思

- 地方导游是什么意思

- 地方小水电是什么意思

- 地方工业是什么意思

- 地方工会是什么意思

- 地方币、旧人民币的收兑是什么意思

- 地方市场是什么意思

- 地方干部是什么意思

- 地方广播是什么意思

- 地方广播信道是什么意思

- 地方广播电台是什么意思

- 地方广播电台节目是什么意思

- 地方广阔,四周无树木、建筑物等遮拦是什么意思

- 地方建筑材料专项贷款是什么意思

- 地方建筑材料生产专项贷款是什么意思

- 地方建筑材料贷款是什么意思

- 地方建设项目是什么意思

- 地方开支是什么意思

- 地方开阔,光线充足是什么意思

- 地方志是什么意思

- 地方志▷是什么意思

- 地方志中的传说、故事是什么意思

- 地方志出版是什么意思

- 地方志的写作方法是什么意思

- 地方志目录是什么意思

- 地方快乐日是什么意思

- 地方性是什么意思

- 地方性债务是什么意思

- 地方性克汀病是什么意思

- 地方性克汀病研究进展是什么意思