太阳电磁辐射

太阳电磁辐射

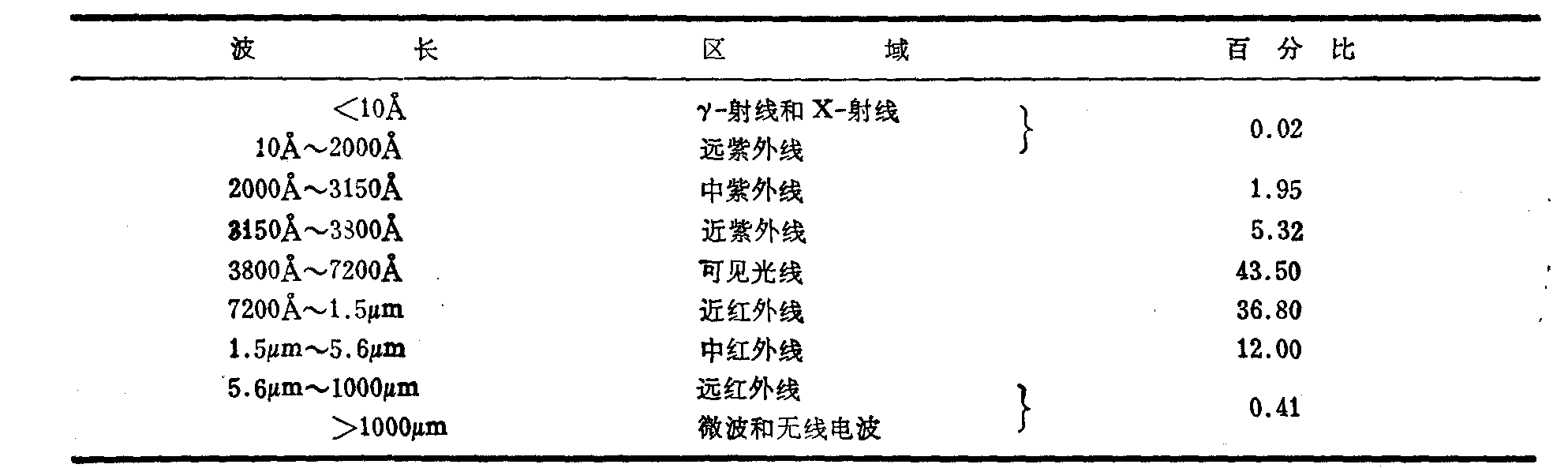

地球周围空间的电磁辐射主要来源于太阳。太阳电磁波谱从波长短于10-4A到波长大于10千米,按不同波长可以分为γ-射线、X-射线、紫外线、可见光、红外线、微波和无线电波。辐射的波长不同,能量大小也不同,可见光和红外线的辐射能量占太阳辐射总能量的92%,其它波长的辐射能量仅占8%(表1)。太阳各种波长的辐射是由太阳不同高度和不同温度的大气层发射出来的。波长为1500~3000A 的太阳短波辐射主要来源于太阳光球,并且辐射强度不随时间而改变。波长短于1500A 的辐射则来源于太阳色球和日冕,其中波长短于300A 的部分仅来自日冕。波长短于1300A 的辐射,特别是其中波长短于100A 的部分,随着太阳活动的水平而急剧变化。可见光和红外线主要来自太阳光球表面,在可见光的连续波谱上还叠加上许多弗琅荷费谱线(Fraunhofer’s Lines)。可见光和红外线很少随太阳活动而变化。太阳无线电波是由色球和日冕发射出来的。一般将太阳无线电波的发射分为两种: 一种来自“宁静”太阳的弱而比较稳定的成分;另一种是太阳出现耀斑时的无线电发射。来自“宁静”

表1 太阳不同波长辐射占太阳总能量的百分比

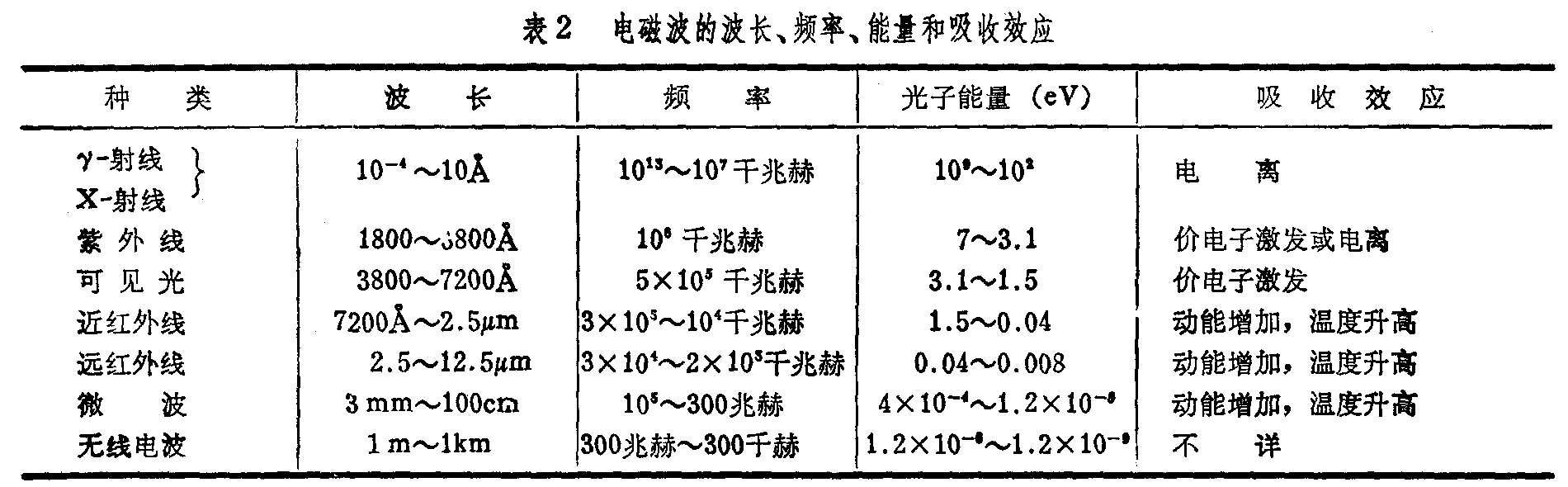

所谓电磁辐射也就是电磁波,是一种横波,波的电场部分的波动方向、磁场部分的波动方向与电磁波的传播方向三者互相垂直。电磁波的性质取决于其能量、频率和波长,三者之间的关系是: 能量与频率成正比,用公式表示为E=hv,E代表能量,v代表频率,h是普朗克常数;而能量和频率又与波长成反比,即波长越长,频率越低,能量越低,反之亦然(表2)。特别应该指出的是,能量不同,辐射的生物效应也不同。当电磁辐射的能量被物质吸收后,根据辐射能量的不同,可以产生电离、光化学反应或热效应。在氧、氢、氮、碳原子和水中产生电离的最低能量是12~15eV,而这些元素和水是构成有生命物质的基本元素,因此12eV被认为是在生物系统中产生电离的下限。在太阳电磁辐射中,γ-射线、X-射线和一部分远紫外线的能量均在12eV以上,所以这些射线属于电离辐射范畴。对于非电离辐射,不同的物质分子对其吸收与反应有明显的特异性,且只有当辐射能量与转变分子的量子化能级所需能量相一致时,这种辐射才被吸收。紫外线和可见光的能量可以使价电子成为受激状态,因此可产生光化学反应。红外线、微波和无线电波的能量较低,只相当于转变分子的转动态和振动态,增加分子的动能,在宏观上表现为温度升高,即热效应。当然任何波长的辐射经物质吸收后一般都产生热效应,紫外线和可见光除光化学反应外,也有热效应。总之,电磁辐射与生物系统相互作用可产生生物效应,而生物效应的类型和强度取决于辐射的能量、辐射穿透组织的深度以及辐照时间的长短。

在太阳电磁辐射中,可见光、红外线和紫外线不仅在太阳辐射总能量中占有极大的比例,而且对于地球上的生物系统还有着特殊的重要意义。地球上所有生物都直接或间接受这三种射线的影响,既不能缺少这三种射线的作用,又不能受其过度照射。任何有机体,如果受到这些射线的过度照射,轻则伤其功能,重则致其死亡。在地面环境中,由于地球大气层的屏蔽作用和生物进化的长期结果,生物体一般均能很好地适应到达地面的太阳电磁辐射。但是在载人航天中,由于失去了大气层的屏蔽作用,航天员若长期直接暴露于太阳电磁辐射的辐照之下,就有可能产生严重后果。因此在载人航天中,应该采取有效措施防止受太阳电磁辐射的长期直接辐照,特别是在舱外活动的情况下,以保证航天员的身体健康和工作效率。

可见光的波长范围是3800~7200Å。 电磁波谱的可见光部分虽然比较狭窄,但对人类极其重要,因为这段波长的辐射能刺激人眼睛的视网膜,使人产生视觉。而视觉是人体最重要的感觉,有关客观世界的大量信息就是通过视觉传入人的大脑。人的眼睛有非常敏锐的分辨力,不过这种分辨力只有在照度适合的视觉环境条件下才能充分发挥出来。地面的自然照度主要取决于太阳,其次是月球和云层覆盖情况。在宇宙空间或其它天体上,自然照明光源不仅有太阳,还有其它的行星、恒星、自然卫星、银河光和黄道光。由于空间缺乏大气层的光学作用,视觉环境与地面有很大差别。在月面上,可以从太阳得到12700英尺-烛光的照度,相当于地球大气层顶部获得的太阳照度。但由于月面缺乏大气的散射作用,因而在月面上物体的阳面与阴面之间,这种直射阳光可以形成极强烈的明暗对比。例如月面上的岩石,阳面的亮度高达1000英尺-朗伯,而阴面的亮度只有10-6英尺-朗伯。在遥远的行星际空间或行星表面,视觉环境与太阳的距离、行星大气的性质、自然卫星的数目以及行星物质的特性有关。太阳照度与距离的平方成反比。离太阳最近的水星,表面的平均太阳照度为84600英尺-烛光,而离太阳最远的冥王星,平均太阳照度只有8英尺-烛光。

紫外线的波长为10~3800Å,其中1000Å(光子能量约为12eV)是电离辐射与非电离辐射的分界线。从生物学观点,紫外线的非电离辐射部分可以分为: 不可见光区域(3000~3800Å)、红斑区域(2500~3200Å)、杀菌区域(2200~2800Å)和臭氧产生区域(2000~2300Å)。 紫外线中, 由于波长在3000Å以下的部分已被大气中的臭氧吸收掉,在地面上能产生直接生物效应的都是波长比3000Å更长的部分。 紫外线除能使皮肤出现红斑和变黑外,如果照射眼睛,还可引起结膜炎、虹膜炎或角膜溃疡,严重者还可致白内障。 波长为2800~3200Å的太阳紫外线对人体皮肤有致癌作用,幸亏这部分不能到达地面。航天员在舱外活动过程中,应避免太阳紫外线的长期直接照射。预防紫外线的方法比较简单,普通的玻璃和各种遮光材料均能有效地滤掉紫外线,而且可透过可见光,不影响视觉。

红外线位于太阳电磁波谱可见光区域的红端,波长7500Å至1000μm,按波长不同可分为近红外线、中红外线、远红外线和极远红外线。人体皮肤对红外线的吸收跟波长有关,波长短于1500nm的,全部由皮肤表层吸收,产生的热能很快消散掉; 波长为750~1300nm的,20%的入射能量可穿透表皮角质层进入真皮,到达5mm深处。受红外线照射的主要反应就是热。强红外线的连续照射可引起皮肤发红、色素沉着、起水疱、甚至烧伤。由于红外线对皮肤的穿透力比其它波长短的辐射的穿透力强,因此它能导致皮下血管组织受热,被加热的血液流到全身,从而引起全身体温升高。红外线对人的眼睛也能产生严重损伤,这是由于眼睛不易散热,再加上晶状体的聚光作用。最常见的眼损伤是白内障,对于短波红外线,还可能引起视网膜烧伤。在行星际空间,太阳是最主要的红外辐射源。在载人飞船环境控制系统和航天服的设计中,太阳对飞船和人体的辐射热是必须考虑的重要设计参数之一。

太阳电磁波谱中的γ-射线、X-射线、微波和无线电波,虽然也能产生各种生物效应,但由于这些成分在太阳总发射能量中所占的比例很小,因此在载人航天中未发现明显的不良作用。γ-射线和X-射线属于电离辐射范畴,其生物效应可参看“空间粒子辐射”。微波的生物效应亦可参看有关条目。太阳无线电波对人体至今未发现不良作用,故不赘述。

☚ 空间环境的物理特性 空间粒子辐射 ☛

- 吉林省国土资源地图集是什么意思

- 吉林省图书馆是什么意思

- 吉林省图书馆是什么意思

- 吉林省地方病与自然环境地图集是什么意思

- 吉林省山林保护措施立法是什么意思

- 吉林省延边朝鲜族自治州自治条例是什么意思

- 吉林省易混中草药鉴别是什么意思

- 吉林省有用和有害真菌是什么意思

- 吉林省林地栽参管理立法是什么意思

- 吉林省林木种子立法是什么意思

- 吉林省森林病虫防治立法是什么意思

- 吉林省植树造林立法是什么意思

- 吉林省毛泽东哲学思想研究会是什么意思

- 吉林省民族研究所是什么意思

- 吉林省编年纪事(1653—1985年)是什么意思

- 吉林省花岗岩类及成矿作用是什么意思

- 吉林省野生经济植物志是什么意思

- 吉林省长咨交通部文是什么意思

- 吉林省陆地卫星影象图集是什么意思

- 吉林省青少年犯罪研究所是什么意思

- 吉林纪事诗是什么意思

- 吉林统计年鉴是什么意思

- 吉林老年人口研究是什么意思

- 吉林行是什么意思

- 吉林谢是什么意思

- 吉林通志是什么意思

- 吉林银行学校是什么意思

- 吉样如意是什么意思

- 吉格尔是什么意思

- 吉格斯是什么意思

- 吉格登是什么意思

- 吉格舞是什么意思

- 吉桑是什么意思

- 吉梅文是什么意思

- 吉梅文是什么意思

- 吉梦是什么意思

- 吉梦是什么意思

- 吉梯佑佛塔是什么意思

- 吉檀迦利是什么意思

- 吉檀迦利是什么意思

- 吉檀迦利是什么意思

- 吉水县苏维埃政府是什么意思

- 吉水教案是什么意思

- 吉水游击大队是什么意思

- 吉水游击队(水南游击队)是什么意思

- 吉永小百合是什么意思

- 吉沿坚岩画是什么意思

- 吉法酯是什么意思

- 吉泰尼是什么意思

- 吉泽义则是什么意思

- 吉泽布勒希特是什么意思

- 吉泽金是什么意思

- 吉洛丹是什么意思

- 吉洪诺夫是什么意思

- 吉洪诺夫是什么意思

- 吉洪诺夫是什么意思

- 吉洪诺夫是什么意思

- 吉洪诺夫是什么意思

- 吉洪诺夫是什么意思

- 吉洪诺夫是什么意思